皖北城区公共体育设施“拥挤度”及优化研究

2021-07-23王建涛

王建涛,克 峰

(淮北师范大学 体育学院,安徽 淮北 235000)

1 引言

公共体育设施是改善国民体质与健康状况,提高中华民族整体素质,促进社会主义物质文明和社会主义精神文明建设必不可少的重要保障条件。随着人民群众物质生活水平的提高,人民群众日益增长的健身娱乐需求与公共体育设施供给不平衡不充分的矛盾日益突出。近年来公共体育设施评价研究增多,对提高公共体育服务水平起到了积极作用。有研究者根据居民平均出行距离、平均出行时间、人均占地面积、人均占有器械数量等指标设计和评价公共体育设施[1]。采用这些指标评价存在一定的弊端,这些指标主要是从理论上反映公共体育设施的设计,而缺乏对公共体育设施实际使用情况的考量。引用“拥挤度”概念评价公共体育设施的实际使用情况,对完善公共体育设施更具有指导意义。拥挤通常指人或车船等挤在某一空间;拥挤度是指拥挤的程度。公共体育设施“拥挤度”是指居民使用公共体育设施健身时的拥挤程度,由健身者与公共体育设施的数量关系决定。在交通领域[2,3]、建筑领域[4]、农业领域[5]、医学领域[6]、旅游管理[7]等领域,拥挤度评价是被广泛采用的评价方式,特别是交通领域广泛运用拥挤度评价交通运输情况,对提高交通运输质量和效率、完善交通设施具有重要的指导意义。因此,通过类比推理引用“拥挤度”概念评价公共体育设施的实际使用情况,更有可能反映公共体育设施设计和建设存在的问题,对完善公共体育设施和提高公共体育服务水平更具有指导意义。

2 研究对象与方法

2.1 研究对象

以皖北六市居民和皖北城区公共体育设施为研究对象。皖北六市是指淮北市、宿州市、蚌埠市、淮南市、阜阳市和亳州市。

2.2 调查方法

调查目的:调查皖北六市城区健身广场、健身步道、健身器材的拥挤度,目的是了解皖北六市公共体育设施的实际供需情况,为优化公共体育设施提供依据。

调查假设:皖北六市城区不同锻炼时间段健身广场、健身步道、健身器材的拥挤度不同。不同锻炼时间段是指晨练阶段、傍晚锻炼阶段和晚练阶段。晨练阶段时间界定为05:00-09:00;傍晚锻炼阶段时间界定为16:00-19:00;晚练阶段时间界定为19:00-22:00。具体研究原假设如下:皖北六市城区不同锻炼时间段每平方米健身广场上人数之间的差异在0.05 水平上不具有显著性;皖北六市城区不同锻炼时间段健身步道上每分钟通行人数之间的差异在0.05 水平上不具有显著性;皖北六市城区不同锻炼时间段健身人数与器材数量比之间的差异在0.05 水平上不具有显著性。

调查方法:通过测量健身广场的尺寸和清点健身广场上的人数计算每平方米健身广场上的人数,获得样本总数109 个,其中淮北市16 个、宿州市17 个、蚌埠市9 个、淮南市18 个、阜阳市28 个,亳州市21 个。调查时间段05:00-09:00 样本33 个、19:00-22:00 样本26 个、16:00-19:00 样本50 个。通过计算双向4 人通行健身步道上每分钟的通行人数,获得样本总数66 个,其中淮北市7 个、宿州市14 个、蚌埠市8 个、淮南市13 个、阜阳市 12 个,亳州市 12 个。调查时间段05:00-09:00 样本18 个、19:00-22:00 样本23 个、16:00-19:00 样本25 个。通过计算健身人数与健身器材比,获得样本总数133 个,其中淮北市9 个、宿州市9 个、蚌埠市8 个、淮南市11 个、阜阳市39 个,亳州市57 个。调查时间段05:00-09:00 样本32 个、19:00-22:00 样本39 个、16:00-19:00 样本62 个。调查时间为2019 年8 月。

统计方法:采用描述性统计和推断性统计,描述性统计输出的统计量包括平均数、标准差等。推断性统计根据数据的随机性、正态性以及变量的特征,采用非参数检验方法对数据进行处理。皖北六市不同锻炼时间段健身广场、健身步道、健身器材拥挤度之间的差异显著性检验,采用多个独立样本的非参数检验。如果差异具有显著性,再采用两个独立样本的非参数检验进行两两检验[8],调查结果分析如下。

3 调查结果

3.1 不同时间段健身广场的拥挤度

表1 显示,皖北六市109 块健身广场每平方米人数的平均数为0.14,标准差为0.194,最小值为0.004,最大值为1.814。不同锻炼时间段的平均数、标准差、最小值、最大值详见表1。三个时间段相比,总体拥挤度情况:晚练阶段>晨练阶段>傍练阶段。国家《体育发展“十三五”规划》的目标是努力实现到2020 年人均体育场地面积达到1.8 平方米,把这一目标换算为每平方米体育场地的人数为0.56。表1 显示,皖北六市三个时间段每平方米健身广场上人数的平均数都低于0.56,说明总体上皖北六市城区三个时间段健身广场的拥挤程度并不严重。但根据最大值的数值,部分地区晨练和晚练阶段每平方米健身广场上人数的最大值接近或大于0.56,说明部分地区晨练和晚练阶段健身广场供小于求,存在拥挤情况。根据最小值的数值,有些地方每平方米健身广场上人数的最小值为0,说明有些地方健身广场闲置。

表1 皖北六市不同锻炼时间段健身广场上每平方米人数的描述性统计

皖北六市三个锻炼时间段健身广场上每平方米人数的非参数检验结果显示,Chi-Square 为9.588,Df 为2 时,Asymp.Sig.为0.008,小于0.05,所以否定检验的原假设,即皖北六市三个锻炼时间段健身广场上每平方米人数之间的差异在0.05水平上具有显著性。秩次统计显示,皖北六市三个锻炼时间段健身广场上每平方米人数的平均秩(样本量)分别为47.47(33)、45.08(26)、65.13(50),晚练阶段的平均秩大于晨练阶段的平均秩大于傍晚阶段的平均秩。

晨练阶段与傍晚锻炼阶段健身广场上每平方米人数的非参数检验结果显示,Mann-Whitney U为425.500,Wilcoxon W 为776.500,Z 为-.054 时,Asymp.Sig.(2-tailed)为0.957,大于0.05,所以肯定检验的原假设,即在0.05 水平上晨练阶段与傍晚锻炼阶段健身广场上每平方米人数之间的差异不具有显著性。秩次统计显示,晨练阶段与傍晚练阶段健身广场上每平方米人数的平均秩次(秩和)分别为30.11(993.50)、29.87(776.50),晨练阶段的平均秩次(秩和)大于傍晚锻炼阶段的平均秩次(秩和)。

晨练阶段与晚练阶段健身广场上每平方米人数的非参数检验结果显示,Mann-Whitney U 为573.000,Wilcoxon W 为1 134.000,Z 为-2.347 时,Asymp.Sig.(2-tailed)为0.019,小于0.05,所以否定检验的原假设,即在0.05 水平上晨练阶段与晚练阶段健身广场上每平方米人数之间的差异具有显著性。秩次统计显示,晨练阶段与晚练阶段健身广场上每平方米人数的平均秩次(秩和)分别为34.36(1 134.00)、47.04(2 352.00),晨练阶段的平均秩次(秩和)小于晚练阶段的平均秩次(秩和)。

傍晚锻炼阶段与晚练阶段健身广场上每平方米人数的非参数检验结果显示,Mann-Whitney U为395.500,Wilcoxon W 为746.500,Z 为-2.789时,Asymp.Sig.(2-tailed)为0.005,小于0.05,所以否定检验的原假设,即在0.05 水平上傍晚锻炼阶段与晚练阶段健身广场上每平方米人数之间的差异具有显著性。秩次统计显示,傍练阶段与晚练阶段健身广场上每平方米人数的平均秩次(秩和)分别为28.71(746.50)、43.59(2 179.50),傍晚锻炼阶段的平均秩次(秩和)小于晚练阶段的平均秩次(秩和)。

3.2 不同时间段健身步道的拥挤度

表2 显示,皖北六市66 个健身步道每分钟通行人数的平均数为23.07,标准差为0.19,最小值为0.00,最大值为1.81。不同时间段的平均数、标准差、最小值、最大值详见表2。三个时间段相比较,总体拥挤度为:晚练阶段>傍练阶段>晨练阶段。据观察,双向4 人通行健身步道每分钟通行人数小于60,健身步道能保持畅通。皖北六市不同时间段66 个健身步道每分钟通行人数的平均数都低于60,说明总体上皖北六市城区健身步道的拥挤程度并不严重。但是根据最大值的数值,部分区域三个时间段健身步道每分钟通行人数的最大值大于60,说明部分区域健身步道供小于求,存在拥挤情况。根据最小值的数值,部分健身步道每分钟通行人数为0,说明部分健身步道闲置。

表2 皖北六市不同锻炼时间段健身步道上每分钟通行人数的描述性统计

皖北六市三个锻炼时间段健身步道上每分钟通行人数的非参数检验结果显示,Chi-Square 为3.215,Df 为2 时,Asymp.Sig.为0.200,大于0.05,所以肯定检验的原假设,即皖北六市三个锻炼时间段健身步道上每分钟通行人数之间的差异在0.05 水平上不具有显著性。秩次统计显示,皖北六市三个锻炼时间段健身步道上每分钟通行人数的平均秩(样本量)分别为27.81(18)、32.70(23)、38.34(25),晚练阶段的平均秩大于傍晚阶段的平均秩大于晨练阶段的平均秩。

3.3 不同时间段健身器材的拥挤度

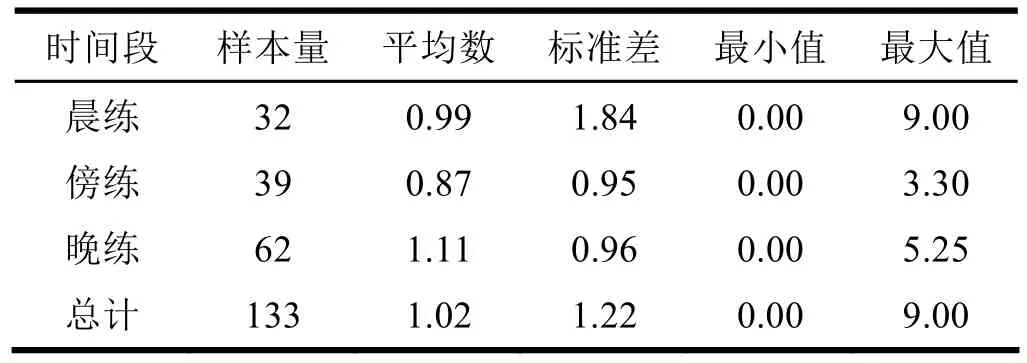

表3 显示,皖北六市133 个健身器材点锻炼人数与器材数量比的平均数为1.02,标准差为1.222,最小值为0.00,最大值为9.00。不同锻炼时间段的平均数、标准差、最小值、最大值详见表3。三个时间段相比,总体拥挤度为:晚练阶段>晨练阶段>傍练阶段。通常健身器材所在地点锻炼人数与器材数量比小于或等于1,居民使用健身器材不用等待。皖北六市133 个健身器材点锻炼人数与器材数量比的平均数为1.016 5,稍大于1。说明总体上皖北六市三个时间段城区健身器材的供需平衡。但是根据最大值的数值,部分健身器材点锻炼人数与器材数量比远大于1,说明部分区域健身器材供小于求,存在拥挤情况。根据最小值的数值,部分健身器材点锻炼人数与器材数量比为0,说明部分健身器材闲置。

表3 皖北六市不同锻炼时间段健身人数与器材数量比的描述性统计

皖北六市三个锻炼时间段健身人数与器材数量比的非参数检验结果显示,Chi-Square 为7.200,Df 为2 时,Asymp.Sig.为0.027,小于0.05,所以否定检验的原假设,即皖北六市三个锻炼时间段健身人数与器材数量比之间的差异在0.05 水平上具有显著性。秩次统计显示,皖北六市三个锻炼时间段健身人数与器材数量比的平均秩(样本量)分别为54.06(32)、63.62(39)、75.81(62),晚练阶段的平均秩大于傍晚阶段的平均秩大于晨练阶段的平均秩。

晨练阶段与傍晚锻炼阶段健身人数与器材数量比的非参数检验结果显示,Mann-Whitney U 为515.000,Wilcoxon W 为1 043.000,Z 为-1.269 时,Asymp.Sig.(2-tailed)为0.205,大于0.05,所以肯定检验的原假设,即在0.05 水平上晨练阶段与傍晚锻炼阶段健身人数与器材数量比的差异不具有显著性。秩次统计显示,晨练阶段与傍晚锻炼阶段健身人数与器材数量比的平均秩次(秩和)分别为32.59(1 043.00)、38.79(1 513.00),晨练阶段的平均秩次(秩和)小于傍晚锻炼阶段的平均秩次(秩和)。

晨练阶段与晚练阶段健身人数与器材数量比的非参数检验结果显示,Mann-Whitney U 为687.000,Wilcoxon W 为1 215.000,Z 为-2.444 时,Asymp.Sig.(2-tailed)为0.015,小于0.05,所以否定检验的原假设,即在0.05 水平上晨练阶段与晚练阶段健身人数与器材数量比之间的差异具有显著性。秩次统计显示,晨练阶段与晚练阶段健身人数与器材数量比的平均秩次(秩和)分别为37.97(1 215.00)、52.42(3 250.00),晨练阶段的平均秩次(秩和)小于晚练阶段的平均秩次(秩和)。

傍晚锻炼阶段与晚练阶段健身人数与器材数量比的非参数检验结果显示,Mann-Whitney U 为968.000,Wilcoxon W 为1 748.000,Z 为-1.685 时,Asymp.Sig.(2-tailed)为0.092,大于0.05,所以肯定检验的原假设,即在0.05 水平上傍晚锻炼阶段与晚练阶段健身人数与器材数量比之间的差异不具有显著性。秩次统计显示,傍晚锻炼阶段与晚练阶段健身人数与器材数量比的平均秩次(秩和)分别为44.82(1 748.00)、54.89(3 403.00),傍晚锻炼阶段的平均秩次(秩和)小于晚练阶段的平均秩次(秩和)。

4 分析与讨论

总体上皖北城区公共体育设施的拥挤程度并不严重,供大于求、供求平衡、供小于求三种情况并存。与晨练阶段和傍晚锻炼阶段相比,晚练阶段公共体育设施的拥挤程度较大。针对晚练阶段公共体育设施的拥挤状况,笔者认为应从增加公共体育设施有效供给和“合理疏导两方面来解决。公共体育设施的供给和疏导存在以下问题。

4.1 公共体育设施外延的界定问题

公共体育设施外延界定过时,没有随时代的变化而发展。中华人民共和国体育运动委员会在《城市公共体育运动设施用地定额指标暂行规定》中指出,公共体育设施不包括各类学校、企事业单位和部队内部以及运动员训练基地的体育运动设施用地。这一界定随着公共体育设施供需矛盾的突出逐渐呈现出不合时宜的地方。一方面当前城市建设用地寸土寸金,可用于增加体育场地设施建设的土地空间不多,锻炼高峰期的拥挤状况难以解决;另一方面锻炼高峰期大量学校、企事业单位、部队内部以及运动员训练基地的体育场地设施闲置。因此有些学者呼吁开放上述场地设施,以解决公共体育设施供需矛盾。但现实情况是,上述学校等部门开放意愿低,其中部分原因是开放场馆安保、噪声、卫生等管理难度较大。

4.2 公共体育设施公益性的界定问题

公共体育设施的公益性界定不清,不能调动学校等部门开放场地设施的积极性。很多研究包括政府颁布的文件[9]认为公共体育设施具有政府主导、面向公众开放、公益性三个特点。随着经济体制的变化,公共体育设施建设和管理虽然仍然是政府主导,但从融资渠道和经营管理来看公共体育设施的供给和管理主体呈现多元化的发展趋势。这一发展变化决定了公共体育设施的开放程度和公益程度是有限度的,并不是所有的公共体育设施都是公益的,有些公共体育设施在使用管理过程中会产生费用,进行限时低价有偿收费是合情合理的。

4.3 公共体育设施的智能化问题

公共体育设施信息化程度低,滞后于智慧城市的建设。调查显示皖北六市大部分公共体育硬件设施和IT 基础设施是分离的,一方面是健身广场、健身步道、健身器材、篮球场、足球场、羽毛球场等;另一方面是数据中心、个人电脑、移动电话、路由器、宽带等。皖北六市公共体育设施管理的精细化、信息化、智能化水平不高。公共体育设施硬件系统是传统公共体育设施的主要构件。数字公共体育设施是应用计算机、互联网、3S、多媒体等技术将地理信息和公共体育设施硬件系统信息相结合。传统的公共体育设施及数字化的公共体育设施只是公共体育设施发展过程中的一个阶段,各子系统还不能充分发挥整体功能。无法完全消融公共体育设施信息分享的壁垒,无法实现人与公共体育设施的高级交互方式,目前,还无法提高实时信息处理能力及感应与响应速度,无法改善锻炼高峰期公共体育设施使用的拥挤状况。

5 公共体育设施“拥挤”的优化路径

5.1 完善公共体育法律法规

为推进学校、企事业单位以及运动员训练基地等体育场地设施开放,政府相关部门应完善公共体育法律法规,从外延界定上扩大公共体育设施涵盖的范围,强制推进学校、企事业单位以及运动员训练基地的体育场地设施限时低价有偿开放,并明确管理主体及管理责任。另外公共体育法律法规对公共体育设施建设和管理主体的权限、开放程度、公益程度应进行重新界定。法律法规明确公共体育设施的收费标准和利益分配将有助于调动学校等部门开放体育场地设施的积极性,提高场地设施的利用率。

5.2 构建智慧公共体育设施服务体系

智慧城市是利用现代技术让城市拥有类似生物的“神经系统”,变得敏锐而聪明,具备感知和反应能力。智慧公共体育设施是智慧城市建设的一部分。智慧公共体育设施是通过新一代信息技术,提出比数字公共体育设施则更智慧的方法,让公共体育设施拥有类似生物的“神经系统”,变得敏锐而聪明,具备感知和反应能力。智慧公共体育设施并不是数字公共体育设施的另外一种表述,与数字公共体育设施存在以下区别。

第一,数字公共体育设施是通过地理空间信息与公共体育设施各方面信息的数字化在虚拟空间再现传统公共体育设施。智慧公共体育设施则注重在此基础上进一步利用传感技术和智能技术实现对公共体育设施运行状态的自动、实时、全面透彻的感知。第二,数字公共体育设施通过初步的行业融合实现了公共体育设施的部分信息化功能。智慧公共体育设施则更强调复杂巨系统的开放、整合、协同的公共体育设施信息化架构,发挥公共体育设施信息化的整体效能。第三,数字公共体育设施是基于互联网形成初步的业务协同。智慧公共体育设施则更注重通过泛在网络、移动技术实现无所不在的互联和随时随地的智能融合。第四,数字公共体育设施关注数据资源的生产、积累和应用。智慧公共体育设施更关注用户视角的服务设计,用户思维将成为智慧公共体育设施建设运营中的主旋律。第五,数字公共体育设施更多注重利用信息技术为管理者服务,信息的开放程度低。智慧公共体育设施则更强调公众的主体地位,更强调公众的参与和开放的创新空间。第六,数字公共体育设施致力于通过信息化手段实现公共体育设施的自动化运行。智慧公共体育设施则更强调通过政府、互联网企业、通讯运营商、公众的参与和协同实现公共体育设施的价值塑造。

伴随物联网、云计算与移动技术的深度融合以及创新的大众化进程,知识经济时代的智慧公共体育设施是继数字公共体育设施之后公共体育设施发展的高级形态。概括来说,智慧公共体育设施具有感知反应的灵敏性、信息架构的整体性、互联时空的非限制性、用户视角的设计、创新空间的开放性、价值塑造主体的多元化特征。

智慧公共体育设施服务体系是指由公共体育设施硬件系统、信息基础设施硬件系统、信息技术支撑系统、服务系统按照一定的秩序和内在联系组成的具有智慧服务功能的整体。公共体育设施硬件系统由健身广场、健身步道、健身器材、各体育项目专门场馆设施等组成。信息基础设施硬件系统由感应器、光缆、微波、卫星、移动通信、输入输出、中央处理器等网络设备设施组成。技术支撑系统由物联网技术、信息技术、移动互联网、自动化技术、云技术、地理信息、人工智能、数字化双胞胎、大数据、5G 等技术组成。服务系统由服务目标、服务主体、服务客体、服务项目、服务制度等组成。

智慧公共体育设施服务体系是由多个既相对独立又相互制约的具有反馈和交互功能的复杂系统构成。从系统论和协同论角度来看,只有公共体育设施硬件系统、信息基础设施硬件系统、信息技术支撑系统、服务系统的协同配合才有助于实现智慧公共体育设施服务体系的整体目标。根据智慧交通[10]、智慧教育[11]、智慧政务[12]等领域的管理效果类比推理,建设智慧公共体育设施服务体系有可能是解决锻炼高峰期公共体育设施“拥挤”的重要突破口。构建智慧公共体育设施服务体系有可能消融公共体育设施信息分享的壁垒,改变人与公共体育设施的交互方式,提高实时信息处理的能力及感应与响应的速度,改善锻炼高峰期公共体育设施使用拥挤的状况。

智慧公共体育设施服务体系是新一代信息技术与公共体育设施的深度融合。信息技术与公共体育设施虽然相对独立但可以相互促进,其实践结合将对扩大内需、调整结构、转变经济发展方式、解决“城市病”、促进城市的可持续发展产生重要的影响。同时这也是政府深化体制改革、推进公共体育治理体系和治理能力现代化的重要载体。国家支持智慧城市建设的政策红利将为智慧公共体育设施服务体系的建设提供良好的发展机遇。同时新兴技术的快速发展也为智慧公共体育设施服务体系的建设提供了强大的技术支撑。在智慧公共体育设施服务体系建设过程中应注意:首先应与智慧城市建设统筹规划,改变智慧公共体育设施服务体系建设滞后于智慧城市建设的现状。其次应转变思维方式,树立大数据思维、跨界思维和用户思维。再次要处理好信息技术的引进与国产化之间的关系,要全面评估国外信息技术的安全性、可靠性和垄断性,应选择能够最终实现国产化的信息技术路径。最后要完善法律法规,用法治思维和手段解决公共体育服务问题和推进公共体育设施建设工作。