倍低音笛及其对民族管弦乐队发展的意义

2021-07-22○王溪

○ 王 溪

一、时代的呼唤

世界上的乐器千万种,各式各样的乐器反映出不同人群对声音的不同追求。但是,有一件乐器,我们似乎可以从中看到人类在乐器创造上,或者说在音乐追求上所体现出的共性特征,那就是笛子。走到世界各地,人们都能发现当地特有的笛子,类型不同、材料不同、长短不同,但都是一支空洞的棍状体,上面有几个音孔,通过吹奏而发音。相比其他国家和地区的笛子,从唐代开始所使用的笛膜成了中国竹笛的一大特色。北宋音乐理论家陈旸所著的《乐书》(卷148)中记载:“唐之七星管,古之长笛也……其状如篪而长,其数盈寻而七窍,横以吹之。旁一窍幎以竹膜,而为助声。刘系所作也。”这是对通过笛膜来提升竹笛音色的最早文献记载。我国著名竹笛演奏家、理论家、教育家、浙派笛艺宗师赵松庭先生在其著作《笛艺春秋》中也论及笛膜在唐代以后广泛应用,这标志着竹笛发展的一个崭新阶段,也体现了中国古时人们对笛子音色的审美追求①赵松庭:《笛艺春秋—赵松庭笛曲·文论集》,北京:人民音乐出版社,2011年,第236页。。

近现代,西方音乐引入中国之前,传统竹笛中的梆笛和曲笛原本属于流传于不同地区,运用在不同音乐品种中的乐器。梆笛主要运用于北方梆子戏的伴奏,而曲笛则主要运用在南方的昆曲中。但西方音乐的影响力,引发了中国人音乐思维的变化,中国音乐人开始有意或无意地运用这种“新思维”来改造中国固有的传统音乐和乐器,使其审美品位向西方音乐靠拢。体现在竹笛形制上我们可以发现三个鲜明的变化:一是音孔由均孔排列变成了以平均律为依据的音孔排列。二是将原本流行于不同地域的、运用在不同音乐类型中的曲笛和梆笛视为两种不同“音高系列”的乐器,共同使用在新型民族管弦乐队中。也正是由此,传统竹笛显现出了在乐队的“立体”音高覆盖,特别是低音音区覆盖范围上的不足。于是,能产生一到两个八度低音区的“改革竹笛”低音笛应运而生。三是在乐队中使用的低音竹笛往往不再使用“笛膜”。自此,中国竹笛的音色开始发生变化,由有笛膜时的明亮和由膜振动带来的特殊音响色彩变得圆润而醇厚,更接近“西方音乐思维”对于乐队低音区音色的审美追求。

深入思考竹笛的三种变化背后的思维逻辑,可以发现竹笛由原来梆子腔和昆腔的伴奏乐器,逐渐转向了独奏或乐队合奏中的乐器。竹笛在戏曲伴奏上的功能在逐步减退,而在民族管弦乐队中的作用越来越大,竹笛演奏家们的“乐队化”思维也越来越强,对低音竹笛的需求日增月益。

二、低音和倍低音竹笛

低音笛和倍低音笛是相对传统竹笛品类梆笛和曲笛而言的。常用的梆笛包括F调、G调和a调;曲笛包括C调和D调。两种竹笛在音区上集中在五线谱的高音谱表上。按照西方交响乐队长笛声部来说,短笛、长笛、中音长笛、低音长笛之间构成的是立体的声部关系,而中国的各调梆笛和曲笛加在一起,缺乏的是低音声部,这在很大程度上制约着竹笛的性能,使之不能适应现代“器乐化”发展,特别是民族管弦乐队的需求。

(一)低音和倍低音笛的类型

低音笛的研发始于20世纪70年代。当时,我国的竹笛演奏家和乐器制造者们开始对竹笛进行各种类型的改革,包括调整音孔律制、增加按键装置、创造低音竹笛等,很多人为竹笛的改革做出了重要贡献②萧舒文:《20世纪中国竹笛音乐》,2010年中国艺术研究院博士论文,第84–94页。。赵松庭先生也是竹笛改革队伍中的重要一员。他于20世纪70年代开始提出将竹笛音域向低音区延伸的理论并开始实践探索,并于70年代末研制出比传统G调梆笛的音域低一个八度的大G调低音笛,目前也被民族管弦乐界称为“新笛”③“新笛”一词概念并不十分确定,除了目前约定俗成地特指无膜孔的低音竹笛外,有时候也指20世纪30年代改革的十一孔竹笛等。。而后不久,比传统F调梆笛低一个八度的大F调低音笛也出现了。翻看近年来创作的民族管弦乐作品,低音笛已经是规定的乐队编制中的常规乐器。与此同时,20世纪80年代初,《秋湖月夜》《断桥会》这两首大G调低音笛独奏曲的成功演绎,使低音笛的艺术价值得到了实践层面的验证。之后,赵松庭先生并未满足低音笛可演奏的音区,在此基础上进一步拓展竹笛的低音音域范围,分别于80年代和90年代成功研制出倍低音笛,含D调、C调、bB调、A调和G调,其中除了D调是直管外(比低音笛更长、更粗),其他各调均为弯管。(见图1)

图1 弯管低音笛

从上面弯管低音笛的样式中或多或少可以窥见与西方低音长笛的某些相似性。(见图2)

图2 西方低音长笛

目前,低音笛中的大G调、大F调已经广泛运用于独奏、协奏及民族管弦乐队等各种形式的演奏中,而倍低音笛的独奏作品还不多见,在民族管弦乐队中的应用更是非常有限。最具代表性的竹笛乐团是中国音乐学院教授、博士生导师张维良先生创建的中国竹笛乐团。乐团早在20世纪80年代开始就运用大G调低音笛演奏了《行云流水》《南韵》等经典的低音笛独奏曲,而在名为“上善若水”的民族室内音乐会等专场音乐会中,乐团将倍低音笛成功地呈现给广大观众。

(二)低音和倍低音笛的音乐性能

从声学理论上说,竹笛发声的原理是演奏者在演奏时通过口风控制,使吹奏气流通过吹孔吹入笛管,从而产生边棱振动,并在管腔内形成振动波,发出与管长相应的频率。由于竹笛左端闭合,气流只能沿右端流出,而右端设置有指孔,张开某指孔,气流便由此指孔流出,产生相应音高。这个声学上的原理,意味着一支竹笛的音域就是其能够发出的频率范围。中国古代就有荀勖的“管口校正”。当代,赵松庭先生与同济大学物理系原主任、声学研究所所长赵松龄先生(赵松庭先生胞弟)于1961年进行合作,测定横笛各音孔的振动频率,并于1973年发表了《横笛的频率计算与应用》一文,比较全面地总结了关于竹笛频率问题。④赵松庭:《横笛的频率计算与应用》,《乐器科技简讯》,1973年,第2期,第28–42页。根据赵松庭先生的研究成果,如果我们采用国际上通用的平均律作为竹笛的律制(即a1为440Hz),那么只要我们计算出十二平均律中一组音的频率,根据开管乐器音孔频率按倍数升降的原理,就很容易计算出低音笛任意一个音孔可以发出的频率值和整个笛子的频率范围。

我们以大G调低音笛为例,分析低音笛音域和频率范围的计算方法,其余各调的低音笛可以按同样的方法来计算。按照平均律和a1=440的标准,以A为主音,可以求得一组十二音频率为:440,466,494,523,554,587,622,659,698,740,784,830.5,880(此处省略频率标准单位Hz)。我们知道,中国传统的竹笛习惯以“小工调”即第三孔的音高定调,G调梆笛第三孔的频率g2为784Hz,还可以吹出低一个八度的g1为392Hz;大G调笛的音区为G调梆笛的低八度,由于下把位增开了小指孔,因此定调音孔为第四孔能够发出的频率分别为g1=392Hz和g=196Hz。

G调梆笛的筒音音高为D,按竹笛频率倍数变化的特征,其频率应为293.5Hz(587/2);最高音可达钢琴键盘小字三组的E(超吹可更高),频率应为1318Hz(659×2)。将G调梆笛的音高降低一个八度,便可得到大G调低音笛的基本音域范围为147Hz—659Hz。另外,大G调笛还具有易于超吹的演奏性能,因此其最高音还有拓展的空间,通过特殊指法的超吹,其最高音还可以达到g2=784Hz乃至a2=880Hz。

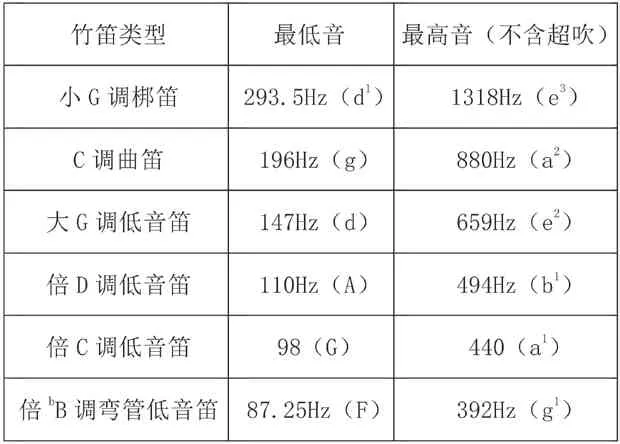

下表中给出了小G调梆笛、C调曲笛、大G调低音笛、倍D调低音笛、倍C调低音笛以及倍bB调弯管低音笛的音域范围。

表1 梆笛、曲笛、低音笛和倍低音笛的音域(频率)范围(单位:Hz)⑤此表制作中参考了赵松庭的《横笛的频率计算与应用》(同注④)一文。

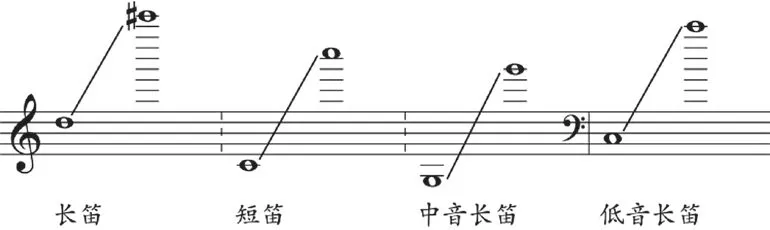

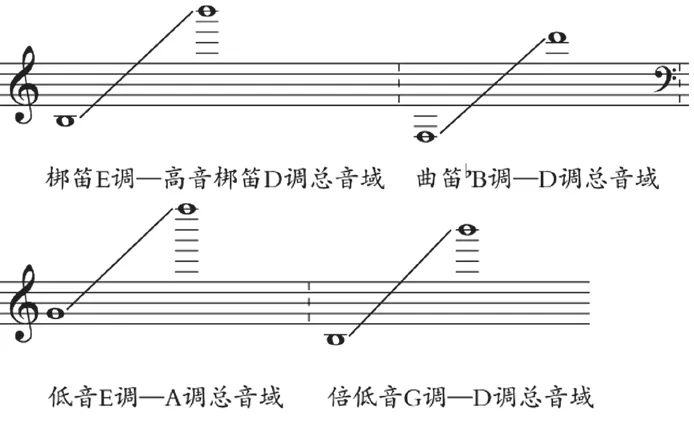

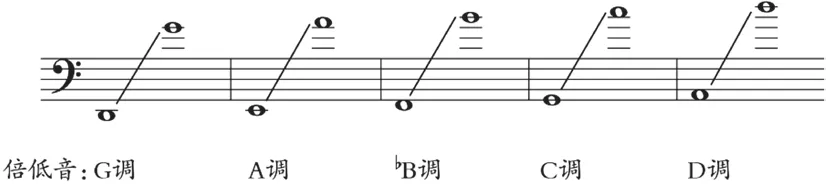

从上表中的数据可知,大G调低音笛基本可以覆盖整个小字组的音区,而倍低音笛可以将竹笛的低音音域延伸至大字组。此外,从上面讨论大G调低音笛音域计算方法时,我们提及了G调梆笛最高音可以达到1318Hz(e3),如果考虑目前已经广泛运用的小C调、小D调梆笛,则最高音还可达到小字三组的A(1760Hz)和B(1976Hz)。这样,从梆笛到倍低音笛,就基本覆盖了大字组到小字三组的整个范围。用五线谱直观的方式比较西方交响乐队中的短笛、长笛、中音长笛、低音长笛和中国的各调梆笛、曲笛、低音笛和倍低音笛的音域范围(见谱例1):

谱例1 短笛、长笛、中音长笛、低音长笛和各调梆笛、曲笛、低音笛和倍低音笛的音域范围比较

A.短笛、长笛、中音长笛、低音长笛音域

B.各调梆笛、曲笛、低音笛和倍低音笛的音域

C.各调倍低音音域

可见,目前中国竹笛的音域在高声部上还没有达到西方长笛或短笛的音域上限,但低声部已超出低音长笛的音域。低音和倍低音笛对于竹笛乐团和民族管弦乐团的意义和作用毋庸置疑,他们与梆笛、曲笛的有机结合,会大大提升竹笛声部的立体感、层次感,增强整个乐队的音乐表现力。

(三)倍低音笛形制特征与演奏实践的相互制约和影响

相对于传统竹笛,倍低音笛最显著的形制特征就是笛管更长,管径更粗,这会对演奏造成两方面的影响。一是如前文所述,因竹笛发音的基本声学原理是通过气息在管内形成的振动波,发出与管长对应的频率,故倍低音笛管长与管径的变化会造成吹奏过程中气息控制上的变化。

二是由于倍低音笛管长的加长和孔距的加大,演奏时手指承受的张力也必定更大,即手指张开幅度要大,这会在一定程度上影响指法动作。因此,倍低音笛在传统六孔笛的基础上用加开指孔的方式进行调节,以便于指法操作和转调。如大G调、大F调低音笛通常要在下把位加开一个小指孔,制成七孔笛,而倍低音笛还需增加上把位的小指孔甚至拇指孔。另外,倍低音笛第三孔为C时,即C调笛,管长已经基本达到手臂的极限了,如果再降低,则会给演奏者的操作带来困难。因此,对于在C调及以下的倍低音笛,需要将笛子的吹孔向内侧(演奏者一侧)弯转,制成“U”形的弯管笛,以缩短指孔到吹孔的距离,便于执握和演奏。这便是弯管笛形成的原因。

从以上的实际情况可知,对低音笛音区的追求也是有极限的,在现有的演奏方式下,似乎已经达到了极限,再低的可能性已经很小了。就目前的音域范围,各调梆笛、曲笛、大G、大F等调性的低音笛以及倍低音笛已经构成了竹笛声部的立体覆盖,不仅增强了竹笛音乐自身的表现力,满足了竹笛乐团的声域需求,与此同时,也可基本满足中国民族管弦乐队的立体声部需求。

三、低音和倍低音笛与民族管弦乐队的关系

(一)低音和倍低音笛对于满足民族管弦乐队“四声部音区覆盖”的乐器选用标准的意义

20世纪20年代,上海的大同乐会开启了现代中国民族管弦乐队的先河。先辈们一方面复制中国古代乐器,另一方面进行乐器的改革,逐渐形成了以琵琶、筝、三弦、笛、箫、笙、管、扬琴、二胡、京胡、云锣等“丝竹”乐器为主的民族管弦乐队,并编配了《春江花月夜》(源自琵琶曲《浔阳月夜》)、《霓裳羽衣曲》(源自琵琶曲《月儿高》)等民族管弦乐合奏曲⑥吴紫鹃:《大同乐会研究》,2014年浙江师范大学硕士论文,第35–38页。。之后,随着北大音乐研究会(后改为北大音乐传习所)、北京女子高等师范学校音乐科、北京艺术专门学校音乐科和上海国立音乐专科相继成立,在传统的民族器乐领域里,借鉴西洋近代作曲技巧进行创作的尝试应运而生,刘天华的《变体新水令》、吴伯超的《枫桥夜泊》《合乐四曲》⑦邱玉兰:《论吴伯超音乐作品的创作特征》,《艺术探索》,2013年,第2期,第118–124页。、谭小麟的《湖上春光》⑧汪毓和:《谭小麟及其音乐创作》,《中央音乐学院学报》,1988年,第3期,第68–71页。等作品,均是在此领域的最早的探索。

20世纪30至40年代,上海、北京、南京、重庆等全国许多城市均陆续建立了新式民族乐队。程午嘉、瞿安华曾撰文介绍了抗日战争期间重庆的一个民族乐队⑨程午嘉、瞿安和:《中国民族管弦乐队的历史回忆》,《中国音乐》,1982年,第4期,第68页。。该乐队由30多人组成,在当时有很大的影响力。1946年后,乐队中有些成员“复原”回到南京,加入到了当时的“广播乐团”,有些成员任职于重庆广播电台;1949年后还有一些人去了台湾,成为台湾民族器乐的奠基人。1953年,中央音乐广播乐团成立时调入了多名该乐队的成员,其中就包括彭修文。程午加⑩“程午嘉”和“程午加”为同一人,在不同文章中均有出现。在另外一篇文章中还介绍了20世纪20至30年代上海的民族管弦乐队的情况,从中我们可以了解到当时在上海有多支大型的民族管弦乐队,诸如俭德国乐团(程午加负责)、上海国乐研究社(许仙等人负责)、霄雿国乐团(李廷松负责)、中国管弦乐团(卫仲乐负责)、上海国乐会(孙裕德负责)、云和国乐会(陈永禄负责)等等⑪程午加:《二十年代民族器乐活动情况的回忆》,《南京艺术学院学报》,1984年,第3期,第93–98页。。1935年成立于南京的“中央广播电台音乐组国乐队”,发展到1942年鼎盛时,编制已经包括了高胡(2把)、二胡Ⅰ(4把)、二胡Ⅱ(4把)、中胡(2把)、大胡(2把)、低胡(2把)、秦琴(1把)、钢丝筝(1把)、琵琶(2把)、阮(1把)、扬琴(1架)、大三弦(1把)、喉管(1支)、笙(1攒)、新笛(2支)、曲笛(2支)、筚篥(1支)、唢呐(1支)、打击乐(2人)等在内的丰富的乐器种类⑫萧舒文:《20世界中国笛乐》,2010年中国艺术研究院博士论文,第24页。;在创作上也出现了《丰湖忆别》《华夏英雄》(黄锦培曲)等在当时广为流传的优秀民族管弦乐作品。1943年由卫仲乐、金祖礼先生创办的中国管弦乐团在演奏《霓裳羽衣曲》时,其编制中也涵盖了曲笛、笙、洞箫、琵琶、扬琴、箜篌、小三弦、阮、小忽雷、大忽雷、高胡、二胡、低胡等器乐形式⑬孙克仁、林友仁、应有勤、夏飞云:《我国民族管弦乐队结构体制的形成和沿革》,《中央音乐学院学报》,1982年,第1期,第11;13页。。

当时这些国乐队的编制很不固定,基本是依据各时各地流传的乐器品种和各个组织成员的多寡来安排和调整。虽带有较强的丝竹乐队的特征,但毕竟在不同程度上采纳了西洋管弦乐队的构成法则,对新中国成立以后民族管弦乐队的发展具有很重要的意义,奠定了深厚的基础。

今天的民族管弦乐队结构体制,是新中国成立以后,中央广播乐团在彭修文的带领下探索而定型的“包括各种民族乐器类型的综合乐队”。1953年5月,中央广播民族管弦乐团在北京成立,该乐团对大量的民族乐器进行了研究、选择和改革。改革内容包括统一采用平均律、规定定弦方式、扩大音量、纯化音色、装饰外形等一系列工作,在数年之内就完成了喉管、笙、扬琴、秦琴、阮、低音拉弦乐器等多种乐器的改革,形成了由吹管乐组、打击乐组、拨弦乐组和弓弦乐组构成的乐队架构⑭孙克仁、林友仁、应有勤、夏飞云:《我国民族管弦乐队结构体制的形成和沿革》,《中央音乐学院学报》,1982年,第1期,第11;13页。。其中,无论是弓弦乐组,还是弹弦乐组,均配置了高、中、低声部。如弓弦乐器组采用了中胡、革胡等;弹拨乐器采用了中阮、大阮等;竹笛所在的吹管乐器组则主要在笙类乐器和唢呐上做文章,吸纳了中音笙、低音笙、键盘笙、抱笙、高音唢呐、中音唢呐、次中音唢呐和低音唢呐,而竹笛的低音声部近乎空白,低音笛的应用虽改善了这一不足,但音域范围有限。

至今,具有完整声部体系的,以弓弦乐声部、弹拨乐声部、吹管乐声部以及打击乐组成的民族管弦乐队已经形成,成为与西方交响乐队并行的、具有中华音乐文化符号意义的“民族管弦乐队”屹立在世界的舞台。不仅为中国的作曲家提供了新的创作平台,也逐渐被世界各国作曲家所接受,成为世界各国作曲家可利用的乐队形式。而这种成熟的标志之一便是每类乐器自身的音区扩展,形成了高、中、低、倍低的四重关系,由此而构成类似西方交响乐队的整个乐队间的立体声部关系。不能自身形成这种音域关系的乐器,诸如古筝、扬琴等,则逐渐成为“色彩性”乐器(乐队中采用两架扬琴、两张古筝,除了视觉效果外,在音响上无任何意义)。由此可知,对于乐队中所采用的乐器而言,不同音域的覆盖性能是最重要的特性,是判断该乐器是否能够成为乐队中常用乐器的标准。按照这个标准来审视,便可看出低音笛和倍低音笛的价值所在。

(二)民族管弦乐队依然存在的不足

中国是世界上最早产生“乐队”概念的国家,而且包含不同编制和不同功能的乐队形式。可惜的是,这些大型、多样的乐队形式并没有传承下来,流传至今的多为一些地域化的小型的乐队组合,鼓吹乐、丝竹乐、吹打乐,虽色彩纷呈,但与追求现代化的中国理念之下所形成的审美偏好产生了很大的距离。在今天的人们看来,中国传统的音乐形式没有完整的多声部与和声体系,缺乏低音乐器,特别是与西方乐器相比,缺乏低音和倍低音音区,这个问题成为中国大型民族管弦乐队发展过程中的桎梏。尽管以彭修文先生为代表的一些优秀的指挥家、作曲家,以其超凡的艺术智慧,在已有的民族乐器基础上,通过高超的配器方式,也使民族管弦乐队成功地演绎了一大批优秀作品,但这依旧没能从根本上解决由于缺乏低音和倍低音音区,而对民族音乐作品创作、演绎及民族管弦乐队整体表现力形成的制约。也就是在这一认识之下,才逐渐创造出了低音拉阮、抱笙、低音笛、倍低音笛等乐器;同时,也无可避免地需要采用一些西方乐器,如大提琴、定音鼓等。

由此可见,我国的民族管弦乐队是民族器乐演奏与西方审美观念和西方交响乐队融合的产物。从这个意义上讲,民族管弦乐队发展的目标,应当是通过借鉴西洋乐器和西方交响乐队的优长之处,更好地演绎、表达具有我们民族特色和民族风格的音乐作品。这便是新型的“乐队概念”。这些乐队虽是在西方交响乐队的引领下形成的,其审美标准之一便是声部的立体性,但选用乐器的“声音特质”与西方交响乐中的乐器声音却是不同的。也就是说,中国民族管弦乐队借鉴了西方交响乐队的“立体性”,但保持了中国乐器声音的“民族性”。不借鉴西方交响乐队“立体性”的声部关系,就不会有中国民族管弦乐队的产生和存在;不保持中国乐器固有的“声音”,也就不会是“中国的”民族管弦乐队。因此,努力发展和完善低音声部是民族管弦乐队吸收、借鉴交响乐队优势的重要环节,更是提升民族管弦乐队整体表现力、拓展民族音乐作品创作空间的必然要求。

根据以上的思考方式来审视今天的民族管弦乐队的标准编制,可以发现乐队中仍存在很多不能令人满意的地方,而缺少类型多样的低音乐器问题只是其中的问题之一。其他问题还包括:在弓弦乐器组,高胡、二胡、中胡、大提琴、拉阮(或贝斯)构成的立体声部满足了“四声部”的结构,但西方乐器大提琴仍是无可取代的,仍有待于探索和研制可以替代大提琴在弓弦组地位的,且更有民族特色、更具中国“声音”的民族乐器。此外,二胡声部高音音区的亮度不够,也在很大程度上制约了弓弦乐器组的整体表现力,也亟待研发能够更好承托弓弦组高音声部的乐器加以补充;弹拨组在柳琴、扬琴、琵琶、中阮、大阮之间虽然也能构成四重声部的立体关系,但音域宽度不够,而且弹拨乐器在演奏上颗粒性太强,音值持续时间短,和声上的支撑性不够;由竹笛、笙和唢呐构成的吹管组随着笙的改革和高、中、次中、低唢呐的应用,在声部音域上的立体化越来越完善,但唢呐声音的“亮度”有余,“厚度”不足,比起西方交响乐队的铜管声部,在“立体化厚度”上差距很大;另外,由于大堂鼓不能定音,且音色与乐队难以融合,中国民族管弦乐队中不得不直接采用西方定音鼓。纵观中国民族管弦乐队的现状,决定了其必须沿着两条道路前行:一是继续借鉴西方交响乐队的思维,在乐器改革上做文章,填补和改善民族乐器在乐队观念下所存在的某些“缺欠和不足”;二是脱离西方音乐思维,从中国传统音乐中挖掘可利用的资源和要素,在音乐创作上走出一片新天地。应该说,两条道路都很难,不是一朝一夕之事,需要几代人的探索和努力前行,最终将打造出中华民族独具特色的音乐之路。

(三)倍低音笛对民族管弦乐队表现力的丰富和提升

倍低音笛的出现实际上是在第一条探索中国民族音乐发展之路上的成果之一。民族管弦乐队中吹管声部以笛子、唢呐、笙这三个乐器为核心,在几十年的发展中,唢呐和笙都已具备了高、中、低、倍低声部的配置,其低音已能够低至钢琴键盘大字组中的部分乐音,在绝大多数的民族管弦乐队中,竹笛声部的配置目前还保持着梆笛、曲笛、低音笛的结构,但倍低音笛的运用十分少见。而且,在有关民族管弦乐队吹管声部的研究文献中也少有涉及倍低音笛的应用问题。比如,付弦在其论文《民族管弦乐队中吹管声部作用研究》中只涉及了梆笛、曲笛、新笛和大笛的作用⑮新笛和大笛均属于低音笛。,并没有讨论倍低音笛的问题⑯参见付弦:《民族管弦乐队中吹管声部作用研究》,2017年上海音乐学院硕士论文。;万源在《中国民族管弦乐队中吹管乐器配器法的声学原理》一文中,只讨论了梆笛、曲笛和新笛之间音色不统一的问题⑰参见万源:《中国民族管弦乐队中吹管乐器配器法的声学原理》,2019年中国音乐学院硕士论文,并参见郭达强:《笛子与乐队合奏中的诸问题分析》,《艺术教育》,2019年,第7期,第96–97页。。

对于竹笛声部这样的配置,首先应当注意到的是其在形式上与唢呐声部和笙声部的差异。唢呐与笙的高、中、低音都是从音高(频率)的角度进行划分和配置的,而竹笛中的梆笛、曲笛和低音笛,尽管也存在音高的差别,但本质上说,还是音色和风格的区别,特别是低音笛,虽然采用无膜笛构造,音域也降低了,但事实上并不能完全满足音域上的要求,即使最常使用的G调低音笛,其音域范围也只能覆盖小字组的乐音,大字组的音是无法演奏的。尽管西方低音长笛的音域也在小字组之内(见谱例1中的比较),但是,由于西方交响乐队中的木管组还有单簧管、巴松等乐器,加之铜管组的小号、圆号、长号、大号等,因此“立体性”仍然很强;反观中国民族管弦乐队中,管乐器主要是笛、笙、唢呐,类型较少,音域延伸不够。我们容易理解,如果一个大型乐队中所有乐器叠合之后音域范围较窄,那么这个乐队的表现力会受到极大的限制。而从目前的情况来看,整个中国民族管弦乐队的音域范围依然不够宽阔,这也凸现了倍低音笛的价值和作用。

从前面我们对低音笛和倍低音笛音乐性能的介绍来看,倍低音笛的音域基本可以覆盖整个大字组的乐音,具有与唢呐和笙至少完全一样的低音性能。此外,低音笛和倍低音笛相比同等音域范围的低音笙和低音唢呐来说,还具有便于演奏快速音阶、强弱对比鲜明、音色可以通过增减膜孔方式灵活调整的显著优势。因此,如果可以在民族管弦乐队中,推广倍低音笛的运用,将竹笛声部的配置结构调整为梆笛、曲笛、新笛与低音笛四声部,则能够很大程度上解决民族管弦乐队低音音区缺失的问题,从整体上扩展民族管弦乐队能够演奏的音域范围,提升乐队的演奏能力,进而丰富并增强乐队的表现力。

结语中的一点建议

从上文关于倍低音笛对民族管弦乐队表现力的重要意义的论述中,我们可以认识到,将倍低音笛纳入乐队的编制中,是民族管弦乐队进一步发展的必然要求。目前,作曲家们对倍低音笛的认识还不充分,在创作中对其的使用还不多见,这也是本文所要呼吁解决的问题之一,希望能够引起作曲家们的重视。除此之外,推广倍低音笛在乐队中的运用,还存在一些其他方面的问题和困难。比如,由于缺乏对于倍低音笛演奏的系统性教学和训练,演奏技术上的可行性范围还不明确,乐器制作经验匮乏,质量参差不齐,缺少必要数量的倍低音笛教材和独奏、重奏、室内乐作品,等等。笔者认为,在目前的状况之下,站在演奏者的角度,我们首先应该做的是加强倍低音笛演奏的教学和系统训练,形成一套独具艺术表现力的演奏技术,从而使倍低音笛具有自己独特的表现力和艺术价值,这就需要在音乐学院的竹笛教学中把其纳入到课程内容之中。

倍低音笛从20世纪80年代到今天,已经发展了40余年,但其作品数量,特别是优秀作品的数量还十分有限,这在很大程度上制约了演奏员对于倍低音笛演奏经验和演奏技法的积累。因此,倍低音笛的发展和推广,还离不开专业作曲家们的支持。只有创作更多优秀的倍低音笛独奏和重奏音乐作品,并将其广泛地用于各类民族管弦乐队的创作之中,才能使其最终成为中国民族管弦乐队中不可缺少的乐器之一,并为中国民族管弦乐队的改进与发展发挥应有的作用。