基于可达性的市域轨道交通换乘节点选址研究

2021-07-22丁昭静徐梓乔

罗 星,丁昭静,李 珂,潘 洁,徐梓乔

(成都交投铁路投资集团有限公司,四川 成都 610000)

市域铁路作为城市综合交通运输体系的重要组成部分,可为城市与郊区、中心城市与卫星城、重点城镇间的通勤旅客提供大运量、快速、公交化的客运服务。我国市域铁路大多采用在城市边缘换乘,实现与城市轨道交通的衔接,市域铁路从不同方向将周边新城、外围组团的客流引入到中心城区,旅客需通过中心城区其他公共交通进行疏散[1],因此,如何根据既有城市轨道线路及市域铁路规划线路的分布,选择合适的市域轨道换乘站点,实现市域铁路与其他城市轨道交通的有效衔接,在中心城区形成便捷的接驳条件,是市域轨道一体化运营的重要组成部分。

目前,针对市域铁路站点及市域铁路与城市轨道交通换乘节点布局规划的研究较少。徐成永等[2]将市域铁路与中心轨道网的换乘方式分为单线单点、单线多点、多线单点、多线多点4种,强调车站配线应与车站衔接方式相匹配;吴朝荣[3]从规划层面提出市域铁路车站分布和选址原则,即在适应城市形态的基础上按照功能适应、安全简易的原则设置;向蕾等[4]提出位于城市外围地区的市域铁路站点,开发条件、人口集聚和产业吸纳能力都较好;赵亚军[5]建立了以列车运行时间和乘客出行耗时之和最小为目标的市域铁路站间距优化模型;王艺儒[6]将换乘次数作为约束,建立了旅客出行消耗最小为目标的市域铁路与其他轨道交通换乘节点的选址模型。

已有研究大多采用定性方法分析市域铁路的站点设置原则等,因此,本文采用可达性量化节点的重要程度,并通过可达性指标对市域铁路和轨道交通的备选换乘节点进行比较和选择。1959年汉森首次提出了可达性概念,并将其定义为交通网络中各节点相互作用的机会大小[7]。在交通领域,节点可达性可理解为在交通网络中由某一点到达其他地点的难易程度,其大小由节点位置及与其他节点的联系共同决定。可达性在交通领域的应用方面,吴韬等[8]构建了站间可达性和站域可达性两个指标对可达性量化进行补充,并进一步利用可达性对节点进行了分类;崔晓天[9]分别从经济、快捷、舒适、可靠4个方面来描述可达性,并将其应用于客运交通枢纽的评价;周雨阳等[10]以出行时间和换乘次数为指标,对北京南站公共交通系统的可达性进行评价;方顺[11]分析了交通可达性的测算方法,并研究了交通可达性与经济发展的耦合关系。在可达性测算方面,利用空间句法理论定量分析轨道交通规划网络中各线路和重要站点的可达性研究较为普遍[12-15]。此外,龙娟[16]运用ArcGIS软件,采用最小阻抗指标分析了国省道乡镇的时间和距离可达性;Chen等[17]基于潜力模型分析了地铁网络中不同节点之间的空间交互作用及可达性;Talen等[18]基于重力模型评估了游乐场的可达性;周雨阳等[19]在构建潜能模型时,考虑了换乘与出行时间对可达性产生的影响,从而对可达性的计算进行修正;Jiang等[20]提出的可达性测度方法同时考虑了铁路网客流与轨道交通相互作用的土地利用及出行替代变量。

已有研究仅对单条线的市域铁路站点进行分析,并未充分考虑市域铁路与其他轨道交通系统的衔接。在可达性应用方面,较多学者将其用于交通节点的评估,没有根据可达性的概念挖掘其应用价值。基于空间句法的可达性理论适用于精细的空间尺度,常用于城市轨道交通尺度下的地铁网可达性度量[21],但传统的空间句法在测算轨道交通节点可达性时,只考虑了节点之间的换乘次数,而忽略了节点之间所选线路站点数的影响。因此,基于对可达性定义及内涵的分析,区别于从旅客或运营公司角度考虑换乘成本的各类选址模型,本文更加注重站点自身的空间特征,将轨道交通节点的可达性用于市域铁路与城市轨道交通换乘节点的选址。首先,通过对空间句法做出改进,得到轨道交通节点可达性的计算及修正公式,并提出基于可达性的市域铁路与城市轨道交通换乘节点的选址方法,最后,以成都市市域铁路与城市轨道交通换乘站点选址问题为例,得出成都市市域铁路与城市内部轨道交通线网的换乘节点选址方案,为成都市市域铁路与城市轨道交通的协同运输组织提供支持。

1 问题描述

市域铁路主要服务于城市与郊区、中心城市与卫星城、重点城镇间的通勤、通学及商务客流,为保障旅客的便捷出行,同时,不影响市域铁路和城市内部轨道的正常运行,市域铁路线通常会在城市边缘与地铁、有轨电车等城市轨道交通衔接,通勤、通学及商务旅客从城市外围到达城市中心地带,其出行过程如图1所示。

图1 旅客出行过程

当市域铁路与城市轨道交通有两个及以上的衔接点时,旅客选择不同的节点换乘会产生不同的出行时间和出行体验。换乘次数过多、换乘走行距离较长、到达其他节点的便捷度低及出行时间过长等均会影响旅客对市域铁路的选择意愿,降低市域铁路的旅客分担率。在选择市域铁路与城市轨道交通换乘站点时,应保证换乘站点到城市轨道其他所有站点的便捷性,即保证旅客换乘的便捷性。所选择的换乘节点衔接线路数量越多,与其他节点间的联络性就越强,通达的区域就越广泛,到达其他所有节点的便捷程度也就越高,即该节点在整个交通系统中就具有更加突出的地位,市域铁路旅客在该点换乘到达城市内部其他区域的困难程度就越低。因此,本文用轨道交通节点的可达性衡量节点在交通系统中的重要程度,通过计算和比较各备选换乘站点的可达性,进而得出市域铁路与城市内部轨道交通换乘站点的选择方案。

2 基于可达性的轨道交通换乘站点选址方法

2.1 基本假设

考虑所选换乘站点应充分利用自身与其他节点的联系为旅客提供便捷换乘服务这一需求,运用空间句法理论量化节点间的连接关系,从而计算比较市域轨道线路交点中备选换乘站点的可达性,并基于可达性确定市域轨道的换乘节点。在计算各节点可达性时,做出以下假设:

1)各换乘节点换乘方式、走行距离、换乘时间及换乘费用均保持一致,即在各换乘站点处换乘便捷程度一致;

2)各备选换乘节点的换乘能力足够大;

3)市域铁路与城市轨道交通线路运输能力匹配;

4)需要选取的换乘站点总数已知。

2.2 换乘站点可达性计算方法

空间句法中的不对称值可量化节点与节点、节点与系统之间的可达性关联特征。同时,为进一步量化分析网络的可达性及扩大可达性的适用范围,空间句法理论中又提出了深度值、平均深度值、不对称值及可达性评价指标等变量[22]。

1)深度值。在空间句法理论中,系统中两个节点间的深度值为从一个节点到另一个节点在空间上需要经过的转换次数,由此可知,城市轨道交通节点的深度值可理解为两个节点间的换乘次数。

2)平均深度值。是指某个节点到其他全部节点深度值的平均值,为量化网络中任意节点到其他所有节点的平均便捷程度,对所得到的节点深度值进行处理,得到平均深度值。城市轨道交通节点的平均深度值可理解为某节点到交通系统中其他所有节点所需的平均换乘次数,即

(1)

式中:n为拓扑图中点的总数,dij为从i点到j点的深度值,Mi为点i的平均深度值。

3)不对称值。由式(1)可知平均深度值大小由网络中节点联系情况及节点数量决定,为排除网络节点数量对深度值的影响,比较不同规模的网络中节点到达其他点的便捷程度,需要对平均深度值进行标准化处理,算式为

Ri=2(Mi-1)/(n-2)

(2)

4)可达性评价指标。不对称值可作为可达性评价指标,但通常认为可达性数值越大,节点便捷程度越高。为更直观地比较可达性大小,以Ri的倒数作为可达性指标,也称作集成度,表示节点与整个系统内所有节点的联系紧密程度,即

Ii=1/Ri

(3)

通过上述计算,得到城市轨道交通线网中各站点的可达性。通过分析式(1)可知,在任意轨道交通站点可达性的计算中只考虑了该站点到其他站点所需要的换乘次数,没有考虑两点之间连接线路的站点数量。在实际情况中,途经站点数也会对可达性产生一定影响,旅客在选择出行路径时,往往会均衡考虑所选路线途经的站点与换乘次数。因此,对空间句法进行改进,将任意两个节点间的站点数转换为额外的换乘次数,从而考虑站点数量对可达性的影响。

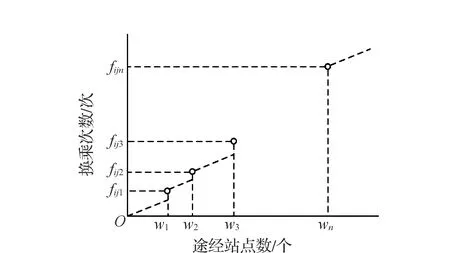

文献[15]中提出的可达性与出行时间、费用并非是简单的线性关系,因此,用分段函数表示途经站点数与换乘次数之间的转换关系。在每一段中,可近似认为换乘次数与两点间连接路线的站点数为线性关系,且认为每段分段函数的斜率相等。任意两点间所选路线的站点数与换乘次数的换算关系如图2所示。

图2 站点数与换乘次数关系

由站点数换算得到的换乘次数算式为

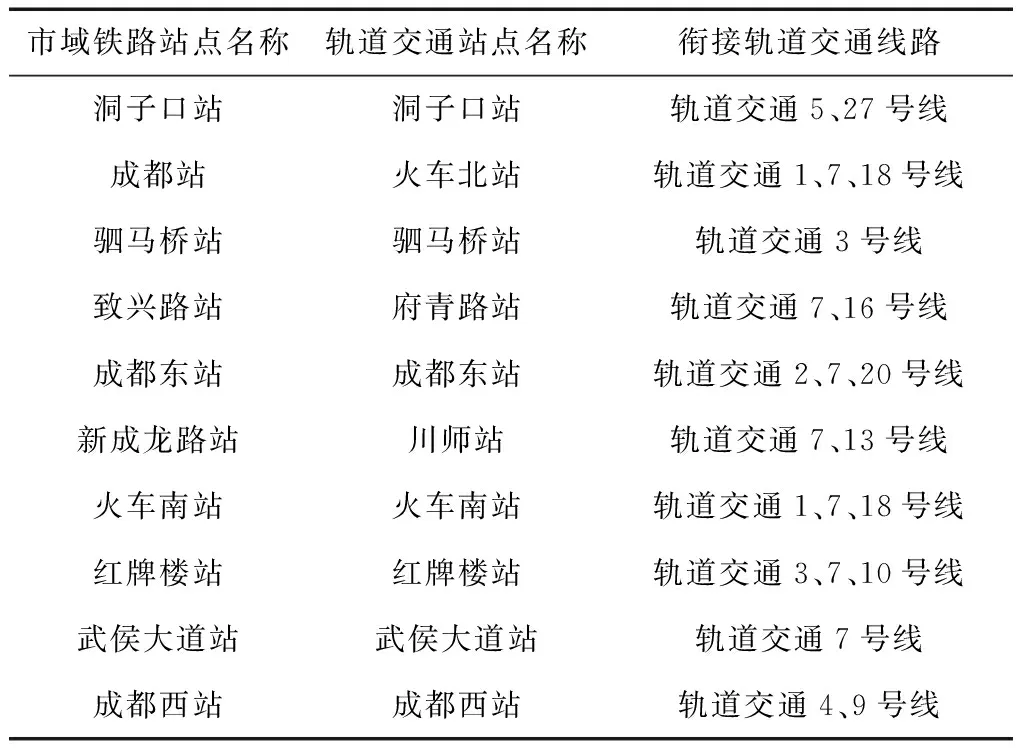

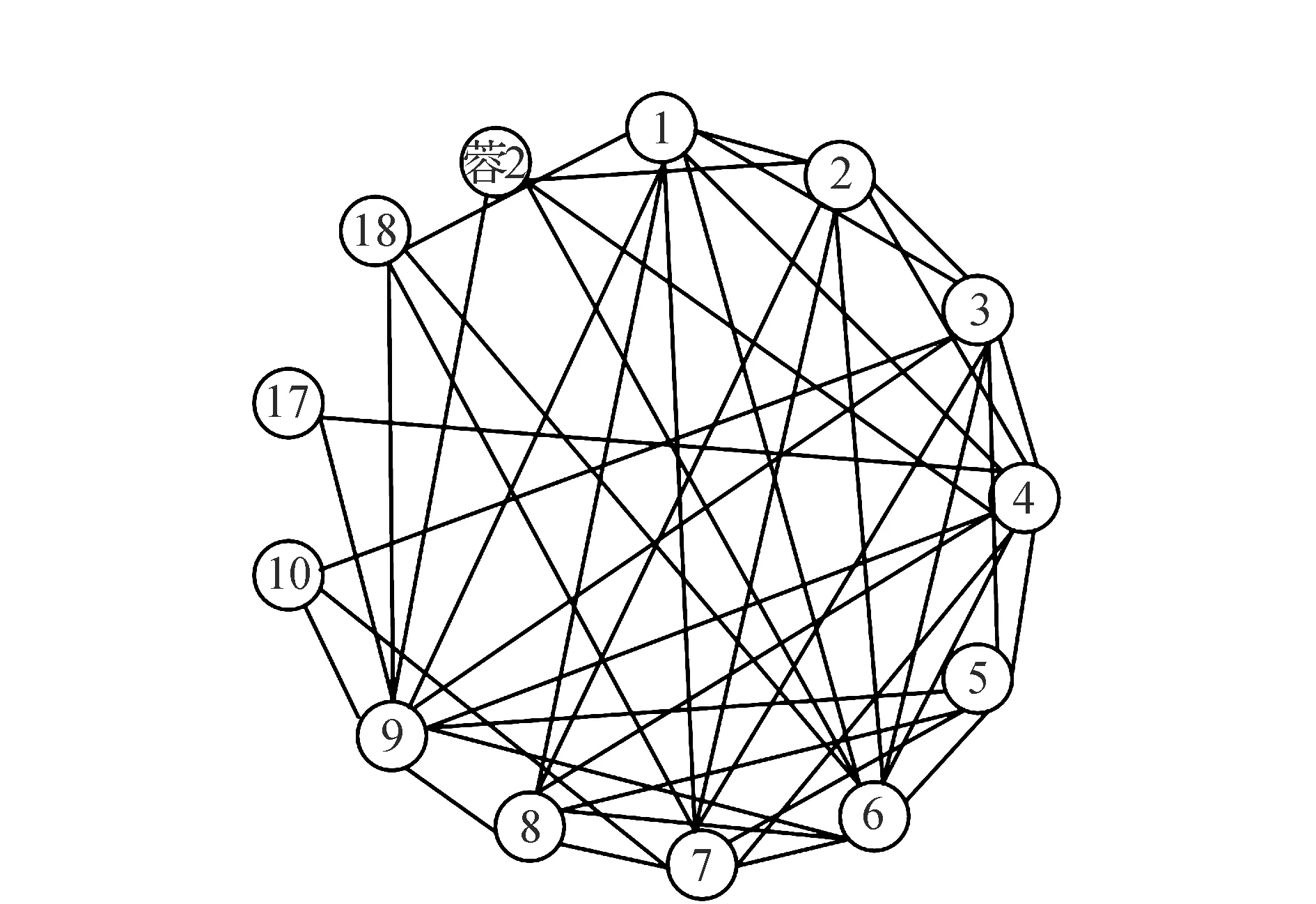

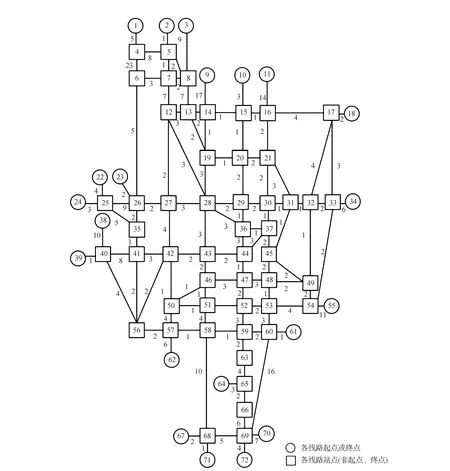

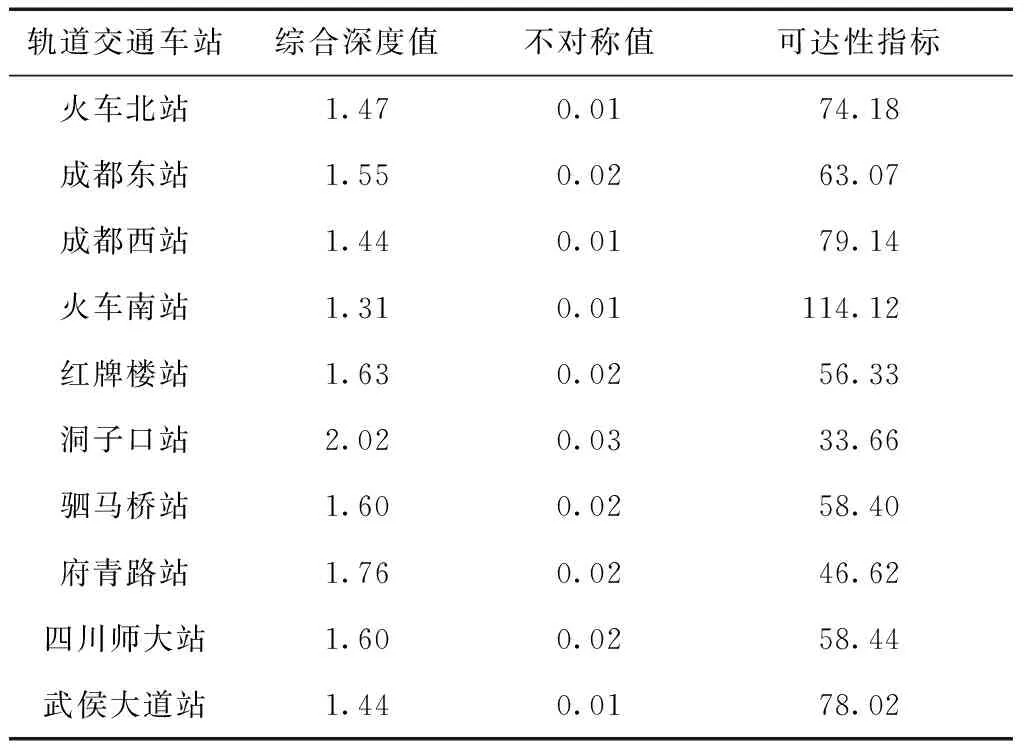

fij=aswij+bs(ws-1 (4) 式中:fij为点i到点j的换乘次数;as,bs为参数;wij为点i到点j所选路线的站点数;ws-1为第s段分段函数起点代表的站点数;ws为第s段分段函数终点代表的站点数。 当途经站点数转化为额外换乘次数后,借鉴空间句法中平均深度值的计算公式,将额外换乘次数和实际换乘次数分别按照一定权重引入到平均深度值的计算中,得到改进后的平均深度值、不对称值及可达性计算公式,分别为 (5) (6) (7) 轨道交通网络中关键节点的识别对初期线网建设规划具有重要指导作用[23],本文运用可达性量化节点的重要程度,并将其用于市域铁路与城市轨道交通换乘节点的选址中,具体步骤如下: Step1 根据市域铁路规划线路及既有轨道交通线路分布,确定市域铁路与城市轨道交通换乘站点备选集; Step2 既有城市轨道交通拓扑图的绘制及简化处理; Step3 基于改进空间句法的市域轨道备选换乘节点可达性计算; Step4 市域铁路与城市内部轨道交通备选换乘节点的比较与选择。 本文以成都市市域铁路与城市内部轨道交通换乘站点的选址问题为例。根据相关规划,成都枢纽环线将利用既有铁路资源开行高密度公交化列车,枢纽环线基本平行于地铁7号线与9号线,平均站间距为3.9 km,与城市轨道交通在城区多点换乘,已知市域铁路枢纽环线共设置站点14个,需要选择7个与城市内部轨道交通相衔接的换乘站点。通过对成都轨道交通线网规划与市域铁路枢纽环线相关规划的解读,考虑线网衔接、功能定位及是否具备换乘条件等要素,共确定10个成都市域铁路枢纽环线与城市内部轨道交通的备选换乘节点,成都市市域轨道交通备选换乘节点及远期衔接情况如表1所示。 表1 成都市市域铁路与轨道交通备选换乘节点及衔接条件 基于成都市近期轨道交通线网规划图得出成都市13条轨道线路的拓扑连通图(见图3),对成都市近期轨道交通线网规划图进行简化,得到成都轨道各站点的连接关系,如图4所示。 图3 成都市轨道交通网络拓扑连通 图4 成都市轨道交通连接关系 根据成都市的地铁收费标准,可知成都市的票价变更点分别为4 km、8 km、12 km、18 km、24 km和32 km。成都市地铁1号线的平均站距为1 km,可将途经站点数量4站、8站、12站、18站、24站和32站作为票价变更分界点,即确定分段函数的分段点。考虑旅客在4站之内一般不存在换乘行为,故确定斜率参数值为0.1,进一步根据成都市线网分布和客流特征拟合得到参数值,最后可知成都市轨道交通线网上的任意两点间,由途经站点数换算得到的额外换乘次数计算公式为 fij(wij)= (8) 修正的换乘次数为实际换乘次数和由途经站点数决定的额外换乘次数之和,在任意两点间往往有多条可供选择的出行路线,在计算节点可达性时,可认为旅客始终选择修正换乘次数最小的路径出行。取权重系数值为0.5,利用途经站点数修正后的换乘次数进行计算,得到平均深度值公式为 (9) 相对于传统空间句法,本文提出的改进空间句法考虑了任意两站点之间的途经站点数量。分别用改进空间句法和传统空间句法计算可达性,再将其用于换乘节点选址的结果,如表2所示。 表2 改进空间句法与传统空间句法结果对比 由表2可知,两种方法均选择了火车南站、火车北站、成都西站、武侯大道站、成都东站及驷马桥站作为市域铁路与轨道交通的换乘站点。但传统空间句法得到的结果未选择红牌楼站而选择了四川师大站。计算得到红牌楼站到达其他节点的总换乘次数为94次,比四川师大站到其他节点总换乘次数多27次,但红牌楼站到其他节点的总站点数为891次,比四川师大站到其他节点总站数少93站。传统的空间句法在计算可达性时只考虑换乘次数,故选址时选择了换乘次数更少的四川师大站。分析成都市轨道交通网络,红牌楼站及四川师大站均为非换乘站,但红牌楼站两端最近换乘站太平园站及高升桥站均具有良好换乘条件,尤其是太平园站作为城市边缘环线上的换乘站,衔接城市内部地铁线及外围地铁线,在成都市轨道交通网络中具有重要地位,故可认为红牌楼站的换乘便捷度整体上优于四川师大站。通过比较,不难看出综合考虑了站点数量和换乘次数的可达性计算方法更符合实际情况,用改进空间句法计算节点可达性,并将其应用于成都市市域轨道换乘节点选址问题得到的结果为火车南站、火车北站、成都西站、武侯大道站、成都东站、驷马桥站及红牌楼站,即图4中的点15、54、26、52、42与43之间、14与9之间、点16、点16与点17之间、点53与54之间、27与42之间。成都市市域铁路与轨道交通备选换乘节点与各条轨道线路的衔接情况如图5所示。 图5 备选换乘站点衔接线路情况 在选址结果中,洞子口站、四川师大站、府青路站未选为市域轨道换乘节点。分析成都市轨道交通网络可知,洞子口站位于5号线北端,偏离成都市市中心,换乘条件差。向北即沿5号线行走,直至5号线端点,途中不可换乘其他线路,可达性较差。四川师大站、府青路站均位于城市边缘的7号环线上,仅能通过环线上其他换乘站到达城市内部。由图5也可看出,3个站都不是轨道交通换乘站,且距离其最近的换乘站衔接线路作用也并不突出。 成都市市域铁路与城市轨道交通各备选换乘节点的综合深度值、不对称值及可达性指标如表3所示。 表3 成都市市域铁路与轨道交通备选换乘节点可达性分析 由表3可知,火车南站、成都西站、火车北站、成都东站及武侯大道站相比其他备选换乘点的可达性指标更高。在这4个客运站中火车南站的可达性明显优于其他3个客运站,原因是火车北站北侧、成都东站东侧、成都西站西侧轨道交通线路及换乘站点布设不完善。火车南站的各个方向轨道交通线路布设及换乘站点都较为完整,但其南侧换乘站分布数量及紧密程度与其他方向相比较弱。府青路站与武侯大道站均位于地铁7号环线上,前者位于环线东北方向,后者位于环线西南方向。府青路站两端最近的换乘点分别为距离其1站的驷马桥站及距离其3站的理工大学站(点17),驷马桥站是从北到南地铁3号线与其他轨道线路的第一个交点,在此处与7号线衔接,理工大学站则为轨道7号线与8号线的衔接点。武侯大道站两端最近的换乘站分别为距离1站的太平园(点42)及距离3站的文化宫(点27),太平园衔接地铁3号线、7号线及10号线,文化宫衔接地铁7号线及4号线。总体看,太平园和文化宫换乘其他线路的便捷程度优于驷马桥及理工大学站,因此,造成了武侯大道站与府青路站的可达性差异较大。 基于对可达性内涵及市域铁路乘客出行过程的分析,提出了基于轨道交通节点可达性的市域轨道换乘节点选址方法,并用该方法解决了成都市市域环线铁路与轨道交通换乘站点的选址问题。在计算可达性时,文中对传统的空间句法进行了改进,考虑了旅客选择轨道交通出行时途经站点数对可达性的影响,将所选路线途经站点数换算为额外换乘次数,计算轨道交通节点的可达性,并将其应用于市域铁路与城市轨道交通的换乘节点选址问题。结果表明,由改进空间句法计算得到的节点可达性与实际情况基本相符,所选择的换乘站点均具有较好的换乘条件,且基于可达性的换乘站点选址方法可识别轨道交通网络中的重要站点,为市域铁路与轨道交通换乘站点的选址提供帮助,促进多制式轨道交通的融合发展。此外,基于可达性的选址方法操作简单,需要的数据较少,可在短时间内得到选址问题的初步方案,不仅适用于地铁网络节点的识别和选址,在公交网络中也具有应用价值,因此,在以后的研究中,在不断完善可达性计算方法的同时,还将进一步探究可达性对不同交通网络选址问题的适用性及鲁棒性。

2.3 换乘节点选址步骤

3 算例与结果分析

4 结 语