商标惩罚性赔偿的适用优化研究

——从“法定赔偿的惩罚性”争论展开*

2021-07-22邵红红

邵红红

引言

在知识产权“严保护”的格局之下,《商标法》第四次修改将惩罚性赔偿制度的倍数从三倍提高到五倍,法定赔偿的上限也相应地由300 万元提升至500 万元。加大知识产权保护力度不仅需要立法规定,更需要制度落实,2019 年11 月中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于强化知识产权保护的意见》中明确指出要“有效执行惩罚性赔偿制度”。但实践中商标惩罚性赔偿制度的实施效果并不理想,体现在商标侵权诉讼中法定赔偿的适用仍占据多数,即使侵权人的行为满足“恶意侵犯商标专用权”“情节严重”的构成要件,也往往因为无法确定“权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益、注册商标许可使用费”而无法计算惩罚性赔偿金额,导致惩罚性赔偿制度在实践中的适用空间非常狭窄,〔1〕笔者在知产宝数据库的商标库中以“本院认为”和“惩罚性赔偿”为关键词进行搜索,得到的122 个案例中只有5 个案例是在确定权利人具体损害赔偿额的基础上计算惩罚性赔偿金额,其余案例中法院均适用法定赔偿对原告的损失予以赔偿。无法实现其最初的立法目的。

为了在现行《商标法》的框架之下解决法定赔偿广泛适用、惩罚性赔偿制度难以落实的问题,实践中部分法院“另辟蹊径”,在原本仅具有补偿性功能的法定赔偿中引入惩罚性功能。以2013 年《商标法》引入惩罚性赔偿制度为分水岭,在2013 年之前即使当事人请求法院考虑侵权人的主观恶意并予以惩罚,法院也会以法定赔偿不具有惩罚性功能而对当事人的诉讼请求不予支持。〔2〕例如在判决中指出“我国商标法所确立的侵权赔偿制度属于补偿性赔偿,而非惩罚性赔偿”,参见上海市高级人民法院(2004) 沪高民三(知) 终字第3 号民事判决书。但在2013 年之后,实践中开始出现认为法定赔偿兼具补偿性和惩罚性双重功能的判决。〔3〕例如在判决中指出“商标法已经确立损害赔偿制度应当坚持填补损失和惩罚侵权双重目标的情况下,作为计算损害赔偿兜底方式的法定赔偿制度,同样应兼具补偿和惩罚的双重功能”,参见上海知识产权法院(2015) 沪知民初字第731 号民事判决书。此类判决引发了学界关于“法定赔偿是否具有惩罚性”的争论,并形成了解决惩罚性赔偿制度适用难题的两条不同路径:第一条路径是在法定赔偿中引入惩罚性功能,形成法定赔偿和惩罚性赔偿制度兼具惩罚性的局面;第二条路径是否定法定赔偿具有惩罚性功能,将法定赔偿纳入惩罚性赔偿的计算基数范围。如何进行路径选择和理论证成对惩罚性赔偿制度的完善与落实具有重要意义。路径选择的标准在于商标惩罚性赔偿的价值实现,而价值实现又以功能认知为基础。因此,本文在商标惩罚性赔偿的功能界定基础上,通过对我国司法实践的深入考察和理论分析进行路径选择,得出在法定赔偿中引入惩罚性功能的做法不具有可操作性,需要将目光转向第二条路径并进行正当性论证,提出商标惩罚性赔偿的适用优化方案。

一、解决商标惩罚性赔偿适用难题的两种路径

(一) 路径一:在法定赔偿中引入惩罚性功能

针对目前惩罚性赔偿制度的适用难题,部分学者以司法实践中的“法定赔偿具有惩罚性功能”判决为基础,形成了第一种路径,其主要的依据有三点:一是从司法实践出发,认为个案中法官在判决书中将惩罚性赔偿制度的构成要件“主观恶意、情节严重”作为确定法定赔偿金额的考量因素,体现出法定赔偿中惩罚性功能的发挥。〔1〕参见袁秀挺:《知识产权惩罚性赔偿制度的司法适用》,载《知识产权》2015 年第7 期,第25 页。二是从法定赔偿金额确定的考量因素出发,认为法院在确定赔偿金额时需要综合考量多种因素,包括侵权人的主观过错程度、使用的侵权手段和方式、侵权行为持续的时间等,其中对行为人主观过错的考量即惩罚性功能的体现,〔2〕参见罗莉:《论惩罚性赔偿在知识产权法中的引进及实施》,载《法学》2014 年第4 期,第29~30 页;冯晓青、罗娇:《知识产权侵权惩罚性赔偿研究——人文精神、制度理性与规范设计》,载《中国政法大学学报》2015 年第6 期,第40 页。因为侵权人的过错性质和程度对于以填平原则为基础的损害赔偿金额的确定而言是无关的因素。〔3〕参见冯术杰、夏晔:《警惕惩罚性赔偿在知识产权法领域的泛用——以商标法及其实践为例》,载《知识产权》2018 年第2 期,第46 页。三是从法定赔偿上限出发,认为《商标法》修改中法定赔偿上限和加倍赔偿倍数同时提升,可被解读为法定赔偿中惩罚性功能的引入。〔4〕参见钱玉文、李安琪:《论商标法中惩罚性赔偿制度的适用——以〈商标法〉 第63 条为中心》,载《知识产权》2016 年第9 期,第62~63 页。

在法定赔偿中引入惩罚性功能之后,下一个需要解决的问题是:法定赔偿与现有的惩罚性赔偿制度之间的关系如何?有学者认为法定赔偿属于惩罚性赔偿的一种,不能在法定赔偿的基础上适用惩罚性赔偿。〔5〕参见袁秀挺:《知识产权惩罚性赔偿制度的司法适用》,载《知识产权》2015 年第7 期,第26 页。换言之,法定赔偿不可作为《商标法》第63 条第1 款的惩罚性赔偿的计算基数,〔6〕参见冯晓青、罗娇:《知识产权侵权惩罚性赔偿研究——人文精神、制度理性与规范设计》,载《中国政法大学学报》2015 年第6 期,第39 页。原因是在法定赔偿中引入惩罚性功能后,法官可在法定赔偿的最高限额范围内对符合“主观恶意、侵权情节严重”构成要件的行为进行惩罚。〔1〕参见袁秀挺:《知识产权惩罚性赔偿制度的司法适用》,载《知识产权》2015 年第7 期,第28 页。就具体的操作方式而言,有学者认为应在法定赔偿范围内划定不同的幅度,恶意侵权适用较高幅度的法定赔偿。〔2〕参见冯晓青、罗娇:《知识产权侵权惩罚性赔偿研究——人文精神、制度理性与规范设计》,载《中国政法大学学报》2015 年第6 期,第40 页。

(二) 路径二:将法定赔偿纳入计算基数范围

“在法定赔偿中引入惩罚性赔偿功能”的观点在学界虽然颇受青睐,但仍有部分学者坚持法定赔偿仅具有补偿性功能,而不具有惩罚性功能,并且对“法定赔偿具有惩罚性功能”的论据进行了逐一反驳:一是从司法实践出发,认为虽然某些案件中法官明确指出法定赔偿具有惩罚性功能,但“法官对相关考量因素与法定赔偿数额之间的因果关联关系缺乏清晰的说明,依然无法透过此种强调体察法定赔偿的惩罚性意图。”〔3〕徐聪颖:《制度的迷失与重构:对我国商标权惩罚性赔偿机制的反思》,载《知识产权》2015年第12 期,第42 页。二是从法定赔偿金额确定的考量因素出发,认为在确定赔偿额的过程中考量“主观过错”因素是为了辅助推断侵权行为的事实和结果,其目的仍是填补受害人损失,而非在补偿性功能之外引入惩罚性功能。〔4〕参见侯凤坤:《新〈商标法〉 惩罚性赔偿制度问题探析》,载《知识产权》2015 年第10 期,第88 页;周晖国:《知识产权法定赔偿的司法适用》,载《知识产权》2007 年第1 期,第9 页。三是从条文解释出发,《商标法》第63 条第3款表述为“权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益、注册商标许可使用费难以确定的,由人民法院根据侵权行为的情节判决给予五百万元以下的赔偿”,即意味着法定赔偿是作为第63 条第1 款三种损失计算方式的替代,发挥的仍是补偿性功能。〔5〕参见张红:《恶意侵犯商标权之惩罚性赔偿》,载《法商研究》2019 年第4 期,第169 页;高莉:《知识产权法定赔偿的功能异化与矫正策略》,载《电子知识产权》2020 年第3 期,第79 页。

在认为法定赔偿不具有惩罚性功能的基础上,为了规制商标损害赔偿额无法具体确定时的恶意侵权行为,此部分学者主张应将法定赔偿纳入惩罚性赔偿金额计算的基数范围,〔6〕参见舒媛:《商标侵权惩罚性赔偿适用情形研究》,载《法学评论》2015 年第5 期,第151页;徐聪颖:《制度的迷失与重构:对我国商标权惩罚性赔偿机制的反思》,载《知识产权》2015 年第12 期,第39 页。在确定法定赔偿额的基础上再适用倍数比确定惩罚性赔偿金额。此种观点涉及对目前《商标法》第63 条的重构,因此司法实践中并无印证,主要集中于理论层面的讨论。

二、路径选择:基于商标惩罚性赔偿的功能认知

(一) 商标惩罚性赔偿的功能界定

解决商标惩罚性赔偿适用难题的路径选择需要以商标惩罚性赔偿的价值实现为核心,价值实现则以商标惩罚性赔偿的功能界定为基础。惩罚性赔偿制度的引入背景是知识产权侵权现象泛滥,商标权人、其他经营者之间利益失衡,因此惩罚性赔偿制度的功能界定需要以平衡双方的利益为出发点。

在“普遍性侵权”现象之下,商标权人的利益受到直接损害。一方面,对于商标权人而言,侵权人的侵权行为使其苦心经营的商誉被攫取,劣质的侵权产品甚至会造成商标权人的商誉毁损。商标权人为了维持商誉和市场竞争力,需要采取措施去发现、制止侵权行为,此过程涉及人力、财力、时间等各方面因素的投入,在诉讼中法院所认可的合理开支一般仅仅限于原告成功举证的范围,对于权利人的无形投入并不能完全弥补。在维权成本高于侵权成本时,商标权人寻求救济的热情将会被削减,〔1〕参见冯晓青、罗娇:《知识产权侵权惩罚性赔偿研究——人文精神、制度理性与规范设计》,载《中国政法大学学报》2015 年第6 期,第29 页。且在基于填平原则赔偿具体损失之后,侵权人出于逐利心理很可能再次实施侵权行为,商标权人则陷入维权的死循环中,导致其缺乏进一步研发产品、累积商誉的内在激励,甚至会产生“劣币驱逐良币”的效果。而“知识产权客体具有消费上的非竞争性”,〔2〕蒋舸:《知识产权法定赔偿向传统损害赔偿方式的回归》,载《法商研究》2019 年第2 期,第187 页。其他人对商标的使用并不会导致商标权人无法继续使用商标,侵权行为被发现的概率相较于侵害有体物而言有所降低。侵权者在低成本、高收入的逐利心理与“漏网之鱼”的侥幸心理之下,相继实施侵权行为,最终形成“普遍性侵权”的现象。〔3〕参见江帆、朱战威:《惩罚性赔偿:规范演进、社会机理与未来趋势》,载《学术论坛》2019年第3 期,第66 页。

“普遍性侵权”现象折射出商标权人的维权困境,商标权人与侵权者之间的利益失衡问题在传统的填平原则视角下不能得到妥善解决,惩罚性赔偿的功能实现需要以商标权人与侵权者之间的利益平衡为出发点。对于商标权人来说,侵权行为屡禁不止,商标无法精准发挥来源识别功能和质量保障功能。惩罚性赔偿制度的设立通过为商标权人提供超过补偿性赔偿的激励性报偿,提高了商标权人维权的积极性。〔1〕参见徐聪颖:《知识产权惩罚性赔偿的功能认知与效用选择——从我国商标权领域的司法判赔实践说起》,载《湖北社会科学》2018 年第7 期,第151 页。对于侵权者来说,侵权成本高低与两个因素有关,一是侵权行为被发现的概率,二是侵权行为被发现后的判赔金额。惩罚性赔偿金额的加入使得判赔力度上升,同时商标权人的维权积极性提高也会使得侵权行为被发现的概率上升,因此侵权者的侵权成本将会提高。违法成本的提高,不仅阻遏了侵权行为实施者继续或再次实施侵权行为,也对潜在的侵权者产生了威慑作用。因此,激励商标权人维权和阻遏、威慑侵权者为商标惩罚性赔偿制度的基本功能,商标惩罚性赔偿的具体适用应围绕其功能实现展开。

(二) 对“法定赔偿具有惩罚性功能”观点的质疑

商标惩罚性赔偿的具体适用需要围绕功能实现展开,在个案中以补偿性功能与惩罚性功能的明确区分为基础,若法院的个案说理和最终裁判结果无法体现出二者的区分,则商标惩罚性赔偿的制度功能无法在个案中获得具体表达。因此,“在法定赔偿中引入惩罚性功能”路径的可行性判断标准在于其能否实现商标惩罚性赔偿的功能。具体而言,不仅需要考虑在应然层面上是否能够保持商标惩罚性赔偿逻辑体系的一致性,还需要考虑在实然层面上法定赔偿的补偿性功能与惩罚性功能是否能够明确界分。

1.在理论层面上难以逻辑自洽

第一种路径认为,法定赔偿具有惩罚性功能且不能与现有的惩罚性赔偿制度并用,其隐含的前提是,法定赔偿的惩罚性功能与现有的惩罚性赔偿制度并非等同。二者的相同之处在于都需要满足恶意侵权的主观恶意、侵权情节严重的条件,不同之处在于法定赔偿的惩罚性功能发挥并不以查明具体的损失为基础,且惩罚性金额的确定也并不采取倍数叠加,而是在法定赔偿的幅度范围内酌定。〔2〕参见袁秀挺:《知识产权惩罚性赔偿制度的司法适用》,载《知识产权》2015 年第7 期,第28 页。此种观点表面上维持了第63 条现有的立法格局、认可了司法实践的创新,但实际上是在《商标法》体系下隐藏性地创设了一种带有惩罚性质的赔偿制度。一明一暗的两种惩罚性赔偿制度并行会带来两个问题:

一是如何保证两种并行的惩罚性赔偿制度的适用效果一致?虽然惩罚性赔偿金额的确定中加入了很多价值判断的因素,〔1〕参见朱凯:《惩罚性赔偿制度在侵权法中的基础及其适用》,载《中国法学》2003 年第3 期,第90 页。导致其适用具有不可预测性,〔2〕参见徐聪颖:《制度的迷失与重构:对我国商标权惩罚性赔偿机制的反思》,载《知识产权》2015 年第12 期,第45 页。但采用倍数比的惩罚性赔偿计算的基数有其精确性所在,在此基础上的惩罚性赔偿金额能够达到其制度目的。而法定赔偿发挥补偿功能时具体损失是由法院根据自由裁量权酌定,虽然在此过程中需要综合考量各种因素,但是具体损失仍不能确定,在此基础上确定的惩罚性赔偿金额是否真正发挥了惩罚性功能并不确定,在某些情况下所谓的惩罚性赔偿实质上仍是对权利人损失的补偿。因此,在法定赔偿中引入惩罚性功能难以实现惩罚、威慑侵权者的制度功能,无法与采取倍数比的惩罚性制度齐驱并驾,达到同样的适用效果。

二是如何限制法院的自由裁量权?虽然法定赔偿的性质决定了法院具有较大的自由裁量空间,但法定赔偿的幅度范围随着修法不断增大,使得法院的自由裁量权进一步扩大,在此基础上酌定惩罚性赔偿金额很可能造成“泛打击”的局面,仅通过严格限制惩罚性赔偿的构成要件并不能达到限制法官的自由裁量权的目的。那么法定赔偿的500 万元最高额能否起到限制自由裁量权的作用呢?正如王利明教授所指出的,由于个案中损害后果不同,不宜采用设定数额上限的方式来确定知识产权惩罚性赔偿金额。〔3〕参见王利明:《论我国民法典中侵害知识产权惩罚性赔偿的规则》,载《政治与法律》2019 年第8 期,第104 页。虽然最高人民法院在2009 年的《关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》(以下简称《意见》) 中指出:“对于难以证明侵权受损或侵权获利的具体数额,但有证据证明前述数额明显超过法定赔偿最高限额的,应当综合全案的证据情况,在法定最高限额以上合理确定赔偿额。”表面看来《意见》似乎为法定赔偿发挥惩罚性赔偿功能突破上限提供了操作的空间,实则不然,此解释中强调了突破法定赔偿上限的前提是具体损失超过法定赔偿上限,本质上仍是对填平原则的重申。由此观之,在法定赔偿上限范围内发挥法定赔偿的惩罚性功能表面上可以限制法院自由裁量权,但其正当性和实际操作效果仍待证成。

2.在司法实践中缺乏有力佐证

在法定赔偿中引入惩罚性功能最初源于司法实践的创新,因此其可行性论证需要基于对我国司法实践的深入考察。本文在知产宝的商标库中以“本院认为”和“惩罚性赔偿”为关键词进行搜索,得到122 份案例,筛选出在法定赔偿中引入惩罚性赔偿的案例共31 份。判断法定赔偿是否真正地具有惩罚性功能,可从法院的判决说理和最终裁判结果予以分析。

首先,从法院的判决说理来看,31 份判决中明确提出法定赔偿具有惩罚性的判决有23 份,在具体的表述上各个法院有所不同:有的法院表述为“惩罚性赔偿”,共13 份;〔1〕参见广东省高级人民法院(2018) 粤民终2044 号民事判决书、甘肃省高级人民法院(2019)甘民终269 号民事判决书、广东省高级人民法院(2017) 粤民终701 号民事判决书、江苏省镇江市中级人民法院(2018) 苏11 民初394 号民事判决书、广东省广州市白云区人民法院(2014) 穗云法知民初字第657 号民事判决书、广东省深圳市中级人民法院(2015) 深中法知民初字第556 号民事判决书、四川省自贡市中级人法院(2018) 川03 民初99 号民事判决书、广东省东莞市第二人民法院(2014) 东二法知民初字第356 号民事判决书、广东省佛山市禅城区人民法院(2017) 粤0604 民初15519 号民事判决书、安徽省芜湖经济技术开发区人民法院(2018) 皖0291 民初3489 号民事判决书、北京市石景山区人民法院(2018) 京0107 民初14142 号民事判决书、广东省惠州市惠城区人民法院(2016) 粤1302 民初8635 号民事判决书、北京市石景山区人民法院(2016) 京0107 民初16771 号民事判决书。有的法院表述为“惩罚性功能”,共8 份;〔2〕参见江苏省高级人民法院(2017) 苏民终220 号民事判决书、上海市高级人民法院(2016)沪民终409 号民事判决书、北京知识产权法院(2018) 京73 民终2132 号民事判决书、广州知识产权法院(2017) 粤73 民终2097 号民事判决书、上海知识产权法院(2015) 沪知民初字第731 号民事判决书、江苏省镇江市中级人民法院(2019) 苏11 民初29 号民事判决书、江苏省苏州市虎丘区人民法院(2018) 苏0505 民初5551 号民事判决书、浙江省高级人民法院(2017) 浙民终197 号民事判决书。有的法院表述为“惩罚性赔偿原则”,共2 份。〔3〕参见山东省青岛市中级人民法院(2015) 青知民初字第13 号民事判决书、浙江省金华市中级人民法院(2019) 浙07 民终721 号民事判决书。在剩余8 份判决中法院并没有明确指出法定赔偿具有惩罚性,但是考量了惩罚性赔偿的适用要件。但即使法院使用了“惩罚性”字眼,也仅有少部分法院对“主观恶意、情节严重”构成要件进行了详细论述,还有部分法院仅对其中一个构成要件进行了简单论述,但近半数的法院并未展开对构成要件的详细论述。由此可见,法院的表述虽反映出其意图在法定赔偿中发挥惩罚性赔偿的制度功能,但判决的说理并不充分,无法透过判决窥见法定赔偿的惩罚性功能的发挥,使得所谓的“惩罚性”沦为法院说理的工具。

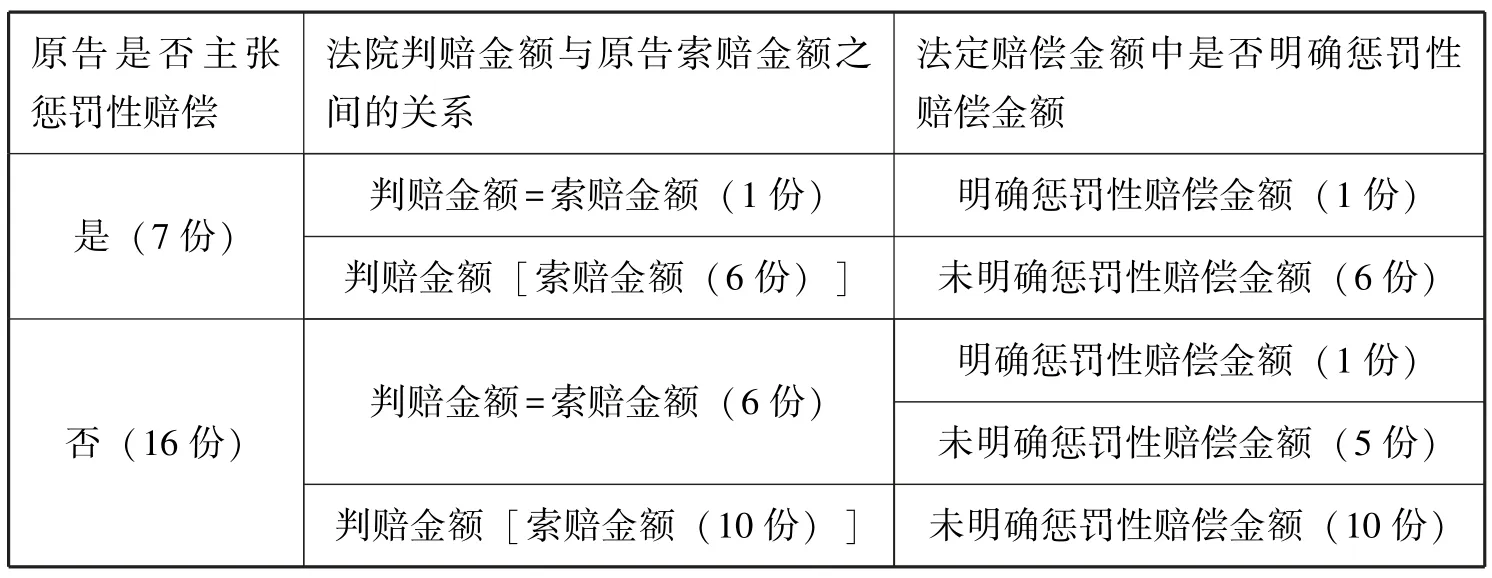

其次,从法院的裁判结果来看,在23 份认为法定赔偿具有惩罚性的判决样本基础上,本文进一步分析了“原告是否主张惩罚性赔偿”“法院判赔金额与原告索赔金额之间的关系”“法定赔偿金额中是否明确惩罚性赔偿金额”三个因素(如下表1)。在“原告是否主张惩罚性赔偿”这一因素中,仅有7 份判决的原告主张了惩罚性赔偿,且法院对原告主张的索赔金额并非完全支持,甚至与原告主张索赔金额相差甚远。在其余的16 份判决中原告并未主张惩罚性赔偿,而是由法院依职权在确定赔偿金额时加入惩罚性因素,最后仍是在原告主张范围内酌定金额。在23 份判决中,只有2 份判决明确了法定赔偿中带有惩罚性质的金额部分,〔1〕参见广州知识产权法院(2017) 粤73 民终2097 号民事判决书、广东省惠州市惠城区人民法院(2016) 粤1302 民初8635 号民事判决书。例如在判决中指出“本案20 万元赔偿数额中惩罚性赔偿金额为5 万元”。〔2〕参见广州知识产权法院(2017) 粤73 民终2097 号民事判决书。

表1 认为法定赔偿带有“惩罚性”的裁判结果

最后,结合判决说理和裁判结果来看,虽然法院在说理部分指出法定赔偿具有惩罚性,并试图通过对“主观恶意”和“侵权情节严重”的论述将惩罚性赔偿制度移接到法定赔偿之中,但从判决结果来看,绝大多数法院仍选择酌定金额,具体的惩罚性金额并没有清晰地体现。换言之,绝大多数法院并没有回答法定赔偿的惩罚性功能和补偿性功能之间如何进行界分的问题。即使有个别法院在酌定的金额中指出具体的惩罚性金额,但其金额的得出仍缺乏严密的论证。由此可见,虽然法院在说理中对惩罚性赔偿条件成就的现实予以承认,但是说理与判赔之间并未实现良好对接,在法定赔偿中引入惩罚性功能无法实现商标惩罚性赔偿的制度功能,更遑论纾解惩罚性赔偿制度适用范围狭窄的困境。

综上分析,在法定赔偿中引入惩罚性功能的路径表面上是司法实践的创新之举,实际上却是在法律制度框架之下进行法律适用的权宜之计,“法定赔偿具有惩罚性功能”的观点在理论层面存在难以克服的缺陷,司法实践中也难以得到佐证,将其作为解决目前商标惩罚性赔偿制度适用难题的方案无法发挥商标惩罚性赔偿制度的功能,甚至会造成现有逻辑体系的混乱。

(三) 将法定赔偿作为计算基数的正当性

基于前述分析可知,在法定赔偿中引入惩罚性功能不具有可操作性,故需要将目光转向第二条路径,即将法定赔偿纳入商标惩罚性赔偿的计算基数范围。扩张惩罚性赔偿的基数范围可解决实践中惩罚性赔偿的适用范围过窄的困境,以保障商标惩罚性赔偿制度的功能实现。但将法定赔偿作为计算基数后如何与现有三种损害赔偿计算方式相协调,以及如何保证商标惩罚性赔偿计算方式内在逻辑的一致性仍待明晰。

目前商标惩罚性赔偿制度的计算基数仅包括权利人实际损失、侵权人所获利益和许可费合理倍数三种,法定赔偿被排除在计算基数的范围之外。造成这种现状的原因在于,《商标法》第63 条将惩罚性赔偿制度建构在“商标损害赔偿以确定具体损失为原则、适用法定赔偿为例外”的立法预设之上,惩罚性赔偿适用的前提在于确定具体损失,而法定赔偿本身则带有“不确定性”,与其他三种损害赔偿计算方式的“确定性”之间存在不可逾越的鸿沟。但实践中本该例外适用的法定赔偿却得到了广泛适用,〔1〕参见詹映:《我国知识产权侵权损害赔偿司法现状再调查与再思考——基于我国11984 件知识产权侵权司法判例的深度分析》,载《法律科学(西北政法大学学报)》2020 年第1 期,第193 页。进而导致商标惩罚性赔偿制度适用范围狭窄,这种本末倒置的现象对“商标损害赔偿以确定具体损失为原则”的立法预设提出了质疑,在此基础上商标惩罚性赔偿的适用是否仍应坚持具体损失精准确定的标准同样值得反思。因此,在探讨法定赔偿能否纳入惩罚性赔偿的计算基数范围前,需回归商标损害赔偿这个根本性问题去分析法定赔偿与其他三种损害赔偿计算方式能否实现协调。

1.知识产权市场价值理念下对商标损害赔偿的再审视

“知识产权既缺乏物权所具有的天然的物理边界,又缺乏债权所具有的清晰的法律边界”,〔1〕宋晓明:《新形势下我国的知识产权司法政策》,载《知识产权》2015 年第5 期,第3 页。“知识产权是一种市场关系中的权利”,〔2〕李明德:《关于知识产权损害赔偿的几点思考》,载《知识产权》2016 年第5 期,第3 页。其价值由市场决定。知识产权的价值认定需要以市场认可度为基准,其保护水平亦需要与市场价值相契合。〔3〕参见蒋华胜:《知识产权损害赔偿的市场价值与司法裁判规则的法律构造》,载《知识产权》2017 年第7 期,第61 页。根据吴汉东教授的研究,知识产权的资产价值特征是知识产权市场价值观的基础,在知识产权损害赔偿诉讼中,原告对损害的证明是围绕知识产权的资产价值进行的:损害的对象为无形资产价值,对应着知识产权无形性的基本特征;损害的范围是长期资产价值,对应着知识产权的期限性;损害的事实为非确定性资产价值,对应着知识产权价值变量的不确定性。〔4〕参见吴汉东:《知识产权损害赔偿的市场价值分析:理论、规则与方法》,载《法学评论》2018 年第1 期,第65~67 页。其中,对于损害事实而言,虽然法院可通过原告的举证确定损害事实的有无,但由于市场选择赋予不同知识产权以不同的价值内涵,使得原告很难通过举证确定损害赔偿金额。

具体到商标领域而言,商标权是营销领域的知识产权,商标权的市场价值由商标的商誉影响力决定。〔5〕参见吴汉东:《知识产权损害赔偿的市场价值基础与司法裁判规则》,载《中外法学》2016 年第6 期,第1492 页。我国商标权的取得方式为注册取得,但商标权并非商标商誉的直接表达。〔6〕参见董美根:《英国商誉保护对我国商标专用权保护之借鉴》,载《知识产权》2017 年第5期,第85 页。商标权人经过行政机关授权而取得商标权,这是法律上的认可;注册商标只有经过商标权人投入市场使用后才能产生市场价值,这是市场中的认可。因此,商标权人在核定商品类别上的商标使用行为是商标商誉产生和累积的关键,也影响着的侵权责任的承担:注册商标未经使用则不会有商标商誉的累积,亦不会为商标权人带来经济利益,在此情形下他人未经许可使用相应商标也不会导致商标权人的实际损失,因此只需承担停止侵权的责任,而不涉及损害赔偿责任的承担。相反,商标权人在核定商品类别上使用商标后,便会逐步产生和累积商标商誉,商标的来源识别功能确定了商标商誉的归属,商标的质量保障功能则实现了商标商誉的累积。〔1〕参见董美根:《英国商誉保护对我国商标专用权保护之借鉴》,载《知识产权》2017 年第5期,第86 页。此时,商标权的保护与商标商誉的保护之间互为表里:商标商誉的保护需要通过保护商标权来实现,保护商标权的同时也保护了商标商誉。他人未经许可使用商标的行为构成对商标商誉的侵害,造成了商标权人的经济损失,如果仅根据侵权产品的价值确定损害赔偿的数额,则忽视了商标之上的商誉累积,因此商标损害赔偿需要以商标的商誉价值和恢复商标商誉所需的努力作为确定赔偿金额的出发点。〔2〕参见李明德:《关于知识产权损害赔偿的几点思考》,载《知识产权》2016 年第5 期,第3 页。

2.商标损害赔偿具有整体上的自由裁量性

在知识产权市场价值理念之下,商标商誉由于市场选择具有不确定性,而商标损害赔偿的基本目标在于恢复受损商标商誉,因此商标损害赔偿金额的计算在整体上呈现出自由裁量特征。这种裁量性来自两方面:

一方面,商标商誉与企业商誉之间难以分割,导致司法实践中商标权人难以对商标商誉受损进行单独举证。商标与企业商誉之间并非一一对应的关系,在市场竞争中,商标之上固然承载了商誉,但一个企业的商誉除了包括商标商誉之外,还包括经营者个人名誉和企业内部管理结构等多因素的贡献。〔3〕参见张惠彬:《历史演进与当代启示:商标与商誉关系新探——以英美普通法实践为考察中心》,载《北方法学》2016 年第6 期,第96 页。商标商誉累积以精准发挥商标的来源识别功能为基础,企业商誉则是公司苦心经营结果的综合反映,实践中商标商誉和企业商誉之间的界限难以精确划分。在商标侵权诉讼中,原告所举证的损害赔偿额往往对应企业商誉,业已包含了商标使用、企业经营在内的多个因素,却难以对商标商誉的受损情况进行单独举证,因此,侵权产品所获利润中仅有一部分是来自商标侵权行为,若将产品的全部利润判赔给商标权人背离了商标法中“因侵权获得的利润”的规范意旨。〔4〕参见周晓冰:《建立知识产权损害赔偿的“最大程度确定”规则(待续)》,载《电子知识产权》2008 年第9 期,第38 页。法院在审理案件时也注意到此问题,例如在以“卡尔文·克雷恩商与厦门塞瑞达电子商务有限公司、陈泉生侵害商标权纠纷一审民事判决书”为代表的案例中,原告虽然举证了被告的销售额、销售单价,但是法院认为利润率不明、难以确定侵权人获利,因此最终仍用法定赔偿酌定赔偿金额。〔1〕参见山东省青岛市中级人民法院(2015) 青知民初字第13 号民事判决书。由此可知,商标商誉受损在个案中难以与企业商誉剥离,原告难以完成举证,这种不确定性的存在使得法院最终不得不选择适用法定赔偿解决损害赔偿问题。

另一方面,“商标商誉损害”为一个抽象概念,在个案中将其转化为具体的损害赔偿金额本身即具有一定的不确定性。基于商标商誉的归属和累积两个环节,可将商标侵权行为分为两种:第一种情形是商标商誉的转移,即本该归属于商标权人的商誉被侵权人所攫取,“搭便车”行为即典例。商标商誉的累积以准确归属给商标权人为前提,侵权人的侵权行为使得商标无法准确发挥来源识别功能,导致商标产生的商誉无法准确归属到商标权人身上。第二种情形是商标商誉的毁损,侵权人通过销售劣质产品使得消费者降低对商品的评价,使得商标权人累积的商誉减损。商标损害赔偿金额的确定是以一种具体的标准去量化个案中商标商誉转移或毁损的程度,从抽象到具体的转化过程中虽然有一些可供参考的因素,但在其中仍存在相当大的不确定性。因此,《商标法》第63 条关于损害赔偿金额的计算方式只是一种“法律设定的推定方法和裁量技术”,〔2〕参见吴汉东:《知识产权侵权诉讼中的过错责任推定与赔偿数额认定——以举证责任规则为视角》,载《法学评论》2014 年第5 期,第129 页。目的在于为个案中确定商标损害赔偿金额提供几种可供选择的量化标准,但商标损害赔偿的不确定性并不会因此而消失。

综上分析可知,商标商誉受损是商标损害赔偿的基础,商标损害赔偿的实质为恢复受损的商标商誉。商标商誉损害的评估难以举证和量化,具有相当不确定性,因此商标损害赔偿在整体上呈现出自由裁量特征,在诉讼中贯穿于商标损害赔偿金额确定的全过程。〔3〕参见徐聪颖:《论侵害知识产权的裁量性判赔》,载《知识产权》2018 年第11 期,第21 页。《商标法》第63 条的三种损害赔偿方式的“精确性”与法定赔偿的自由裁量性之间的壁垒并非不可打通,商标损害赔偿金额计算在整体上仍以自由裁量为基调,将法定赔偿纳入计算基数范围具有正当性,能够在此基础上计算惩罚性赔偿金额,实现商标惩罚性赔偿的制度目的。

三、法定赔偿纳入计算基数范围的条件限制

商标惩罚性赔偿制度的精准适用既要实现“严打击”的目标,又要防止出现“泛打击”的现象。将法定赔偿纳入计算基数范围能够解决商标惩罚性赔偿适用范围狭窄的问题,但同时也可能招致商标惩罚性赔偿制度滥用的隐患。因此,需要在计算基数范围重构的视角下进行适用的优化,对法定赔偿纳入计算基数范围作出一定的条件限制。

(一) 将“原告充分举证”作为限制条件

为纳入计算基数范围的法定赔偿案件类型设定限制条件,需要在“商标损害赔偿具有整体上的裁量性”的理念下重新审视法定赔偿广泛适用的问题。实践中根据当事人的举证情况可将适用法定赔偿的情形分为两种:第一种是当事人怠于举证,常表现为仅对侵权事实举证,但对损害赔偿金额怠于举证,因此法院选择适用法定赔偿;第二种是当事人对侵权事实和损害赔偿金额皆尽力举证,但法院认为当事人的举证不充分,因此适用法定赔偿。第一种情形在实践中占绝大多数,而其中又以批量诉讼为主,在批量诉讼尤其是商业维权诉讼中,原告出于诉讼效率的考量并不会尽力举证,而是径行要求法院适用法定赔偿。〔1〕根据学者研究,批量维权诉讼占商标侵权诉讼的73.52%,参见詹映:《我国知识产权侵权损害赔偿司法现状再调查与再思考——基于我国11984 件知识产权侵权司法判例的深度分析》,载《法律科学(西北政法大学学报)》2020 年第1 期,第195~196 页。惩罚性赔偿的适用需要满足“主观恶意、情节严重”的构成要件,以原告尽力举证为基础,故而在原告怠于举证、径行要求适用法定赔偿判赔时惩罚性赔偿制度并无适用的土壤,也无需考虑将此种情形纳入计算基数范围。因此,本文着重探讨的是将第二种情形纳入惩罚性赔偿计算基数范围时的限制条件。

根据学者调研,原告尽力举证但最后法院仍选择适用法定赔偿的案例在实践中所占比例约为5.63%。〔2〕参见詹映:《我国知识产权侵权损害赔偿司法现状再调查与再思考——基于我国11984 件知识产权侵权司法判例的深度分析》,载《法律科学(西北政法大学学报)》2020 年第1 期,第195 页。在这部分案例中,原告在举证时更为全面,不仅举证了侵权事实、原告损失、被告获利等情形,还会对“主观恶意、情节严重”等情形进行举证。在此情形下,法院虽然无法按照“原告实际损失”“侵权人获利”和“许可费的合理倍数”三种方式确定损害赔偿金额,但仍然能够结合当事人的举证最大程度地确定商标损害赔偿金额,这既是法定赔偿的制度内涵,也是商标损害赔偿自由裁量性的反映。在原告举证符合恶意侵权构成要件的情形下,若依据《商标法》第63 条之现有格局,不在法定赔偿的基础上适用惩罚性赔偿制度,恶意侵权人则会成为“漏网之鱼”,恶意侵权行为无法被有效规制,法定赔偿制度将实际上成为惩罚性赔偿制度适用之短板。

因此,法院应在当事人充分举证确定的法定赔偿金额基础上适用惩罚性赔偿,以实现商标惩罚性赔偿的精准适用。理由在于:一方面,在当事人充分举证的情形下,法院能结合举证情况使法定赔偿金额最大程度地接近实际损失,自由裁量空间相对较小,此时将法定赔偿纳入惩罚性赔偿的计算基数范围并不会造成体系上的混乱,在恶意侵权条件成就的基础上计算惩罚性赔偿金额,有利于打击恶意侵权行为、实现惩罚性赔偿的制度功能。另一方面,根据当事人举证情况对适用法定赔偿的案例进行分流,纳入惩罚性赔偿计算基数范围的这类型法定赔偿案件需要以当事人充分举证为前提,而此类型的案件数量比例有限,可有效防止惩罚性赔偿制度的滥用。

(二) 对“原告充分举证”的内涵界定

法定赔偿纳入计算基数范围以原告充分举证为前提,因此需要对“原告充分举证”的内涵予以界定,问题的探讨从实体法上转向了程序法,即分析商标损害赔偿诉讼中原告的举证内容、证明标准以及法院最终对证据的采纳。具体而言,“原告充分举证”的内涵可从以下三方面进行理解:

一是从举证内容来看,“充分举证”要求原告不仅要对损害事实进行举证,还要对损害赔偿金额进行举证。实践中,原告的举证大多集中于对损害事实存在与否的证明,但是对于损害赔偿金额相关的事实举证却较少,而法院的判赔又需以损害后果的证据为基础,原告对于损害赔偿金额举证不足导致法院难以判断具体损失,进而导致较低的判赔金额。法定赔偿制度虽然赋予法院自由裁量权,降低了原告对损害赔偿金额的举证要求,但是这并非完全免除原告的举证责任,原告在举证时仍需要从原告实际损失、被告获利、许可费等涉及金额确定的方面进行举证。

二是从证明标准来看,“充分举证”要求原告对损害赔偿数额举证的证明标准应适当降低。在区分原告对损害事实举证和损害赔偿金额举证的基础上,原告对于损害事实的证明标准仍应当保持一般的高度盖然性证明标准,而对于损害赔偿金额的证明标准则应降低为优越盖然性的证明标准。此种操作的正当性可从德国和日本两国的比较研究得出:根据《德国民事诉讼法》第287 条之规定,〔1〕《德国民事诉讼法》第287 条:①当事人对于是否有损害、损害的数额以及应赔偿的利益额有争执,法院应考虑全部情况,经过自由心证,对此点作出判断。应否依申请而调查证据、应否依职权进行鉴定以及调查和鉴定进行到何种程度,都由法院酌量决定。法官就损害和利益可以讯问举证人。②在财产权的诉讼以及其他情形,当事人对于损害额有争议,如果要完全阐明一切有关情况这有困难,而此种困难与债权有争执的部分的价值比起来,很不相称时,准用第1 款第1 句和第2 句的规定。见谢怀栻译:《德意志联邦共和国民事诉讼法》,中国法制出版社2001 年版,第70 页。在因损害性质而导致准确的损害赔偿金额难以确定时,如果固守严格的证明标准,将使损害赔偿请求权陷入无从实现的困境,因此需要降低证明标准,仅仅需要达到优越盖然性即可。〔2〕参见唐力、谷佳杰:《论知识产权诉讼中损害赔偿数额的确定》,载《法学评论》2014 年第2期,第186 页。根据《日本民事诉讼法》第248 条之规定,〔3〕《日本民事诉讼法》第248 条:在承认损害确已存在的情况下,由于损害的性质决定了证明其损害金额极其困难时,法院可以根据口头辩论的全部意旨和证据调查的结果,认定适当的损害金额。见白绿铉编译:《日本新民事诉讼法》,中国法制出版社2000 年版,第93 页。在损害事实确定而损害赔偿金额难以确定的情况下,应当将降低当事人的证明标准,在损害赔偿金额的确定上赋予法官一定的自由裁量权。〔4〕参见[日] 伊藤真:《民事诉讼法》,有斐阁2006 年版,第323 页以下。转引自唐力、谷佳杰:《论知识产权诉讼中损害赔偿数额的确定》,载《法学评论》2014 年第2 期,第187 页。结合德国和日本两国诉讼法关于损害赔偿金额确定的证明标准,可得出我国商标损害赔偿中降低证明标准的具体实现方式为:其一商标损害赔偿金额的明确证明难以实现;其二原告需要证明商标侵权的损害赔偿金额并达到优越盖然性的证明标准;其三在降低损害赔偿金额的证明标准后,需要赋予法院一定的自由裁量权。

三是从证据采纳来看,“充分举证”要求赋予法院一定的自由裁量权。在确定损害赔偿金额时降低证明标准是对当事人举证的“减负”,但证明标准的降低同时意味着损害赔偿金额的事实确定性降低,因此需要适当引入法官的自由裁量。现有法定赔偿的具体适用中,当事人怠于举证使得法院的自由裁量权被扩大,在对原告举证内容作出要求和降低证明标准时,法院的自由裁量权则会因此受到一定的限制:法院对于损害赔偿金额的判断受到当事人双方举证材料所限制,需要综合全案证据,在损害赔偿金额存在一定模糊性的情况下,最大程度地确定损害赔偿金额。

结语

商标惩罚性赔偿制度的适用一直处于进退两难的境地:一方面实践中惩罚性赔偿制度的适用空间过窄,无法实现立法目的,另一方面学界又担忧惩罚性赔偿制度滥用,产生“寒蝉效应”。在此桎梏之下,诸多解决方案仅停留于表象,未能“破而后立”触及问题的根本,导致法定赔偿泛用的问题仍横亘于惩罚性赔偿构成要件成就与赔偿金额计算之间,法定赔偿未纳入计算基数范围成为惩罚性赔偿制度扩张适用范围的实质性障碍。

解决商标惩罚性赔偿适用难题的路径选择以功能认知为基础,在法定赔偿中引入惩罚性功能的做法“治标不治本”,需要对商标惩罚性赔偿的计算基数范围进行重构。商标损害赔偿的目标在于恢复受损商标商誉,受损商标商誉的价值评估的不确定性导致了商标损害赔偿金额计算在整体上具有裁量性,因此将法定赔偿纳入惩罚性赔偿的计算基数范围具有正当性。为防止法定赔偿纳入计算基数范围后导致商标惩罚性赔偿制度的滥用,应通过“原告充分举证”的条件限制纳入计算基数范围的法定赔偿案件类型,“充分举证”的内涵包括当事人在举证内容上的全面性、证明标准上采取优越盖然性标准、证据采纳上赋予法院适当的自由裁量权。由此,方可有效规制恶意侵权行为,实现商标惩罚性赔偿的优化适用。