我国反垄断法宽恕制度实施条件的问题与完善*

2021-07-22赵鑫

赵 鑫

基于秘密卡特尔隐蔽性高、侦查难度大、主体协同性强等特点,美国司法部反垄断局于1978 年创制了“宽恕制度”(leniency program/policy)〔1〕所谓宽恕制度,是指“通过免除或减轻较早与竞争主管当局合作的垄断协议参加者的法律责任,促使违法者主动向竞争主管机构报告所涉违法垄断行为,以节约执法资源、提高执法效率、增强反垄断法的威慑和预防效应”的制度。洪莹莹:《反垄断法宽恕制度的中国实践及理论反思》,载《政治与法律》2015 年第5 期,第92 页。,旨在从内部及时发现、瓦解卡特尔,提高执法效率,对卡特尔成员起到威慑作用。事实上,“leniency program/policy”的中文翻译在我国学界并未统一,现有的研究成果采用“宽恕制度”“宽大制度”“宽免政策”等表述用以指称,由于上述语词的含义基本上是等价的,故本文选择统一使用“宽恕制度”一词。

2007 年,《中华人民共和国反垄断法》(以下简称《反垄断法》) 发布,宽恕制度被纳入其中,随后相关执法机构也相继出台了细化的执法规定。但制度之借鉴或法律之移植可能存在与既有法律土壤不相适应、相关配套制度尚未健全即进行移植等问题。〔2〕参见信春鹰:《法律移植的理论与实践》,载《北方法学》2007 年第3 期,第12~13 页。而且,目前学界对于宽恕制度的研究仍然主要聚焦于宽恕制度的理论基础〔3〕关于宽恕制度的理论基础研究,代表性论文有娄丙录:《反垄断法宽恕制度的理论基础与实效保障》,载《法律科学(西北政法大学学报)》2010 年第5 期;吴汉洪、孙耀祖:《反垄断领域中的宽大政策:实践、理论及中国的对策思考》,载《中国人民大学学报》2010 年第4 期等。以及宽恕制度的比较法视域〔4〕从比较法上对宽恕制度现状进行梳理的论文有:王秋良、刘金妫:《反垄断法宽恕制度实施条件比较》,载《东方法学》2010 年第4 期;王玉辉:《欧盟卡特尔案件宽大制度及启示》,载《河北法学》2010 年第12 期;王玉辉:《欧盟竞争法宽大制度实施机制及对我国的启示》,载《郑州大学学报(哲学社会科学版)》2012 年第2 期;岑兆琦:《威慑和分化卡特尔的“利器”:宽大政策——美国与欧盟宽大政策的比较及启示》,载《国际贸易》2010 年第6 期;刘榃:《韩国反垄断法宽免制度及其借鉴》,载《价格理论与实践》2013 年第2 期等。这两个方面,而对于宽恕制度在我国的实践现状的关注较少。〔5〕目前,学者们对于宽恕制度的研究已经逐渐开始朝着国内宽恕制度的完善策略上转向,比如,有学者开始思考我国宽恕制度中执法机关的裁量权规制问题,参见张晓云:《反垄断宽恕制度中执法机关裁量权的规制》,载《价格理论与实践》2015 年第11 期,第34~36 页;有学者从我国宽恕制度申请与受理程序的构建上来提出完善建议,参见王博、王玉辉:《我国反垄断法宽大制度申请与受理程序的构建》,载《郑州大学学报(哲学社会科学版)》2018 年第2 期,第39~42 页;还有学者关注到了我国宽恕制度的信息保护问题,参见剌森:《我国反垄断宽大制度中的重要信息保护问题研究》,载《法学论坛》2019 年第2 期。基于此,本文主要从我国宽恕制度的立法现状切入,结合执法实践的数据反馈与理论研究的发展,拟对我国宽恕制度的运行状态进行观测,找出其在实施条件的设计与应用上所存在的问题并尝试提出完善建议。〔1〕需要说明的是,反垄断法宽恕制度的实施条件涉及申请减免主体资格、顺序条件、数量条件、减免待遇、证明标准、时间条件等一整套机制的精密设计及协调运作,囿于实证数据所限,本文拟重点就宽恕制度减免主体与减免待遇这两个方面的问题进行研究并提出完善对策。

一、我国反垄断法宽恕制度实施条件的立法现状与执法实践

反垄断法宽恕制度作为舶来品,在引入我国时其实施条件作了相应的调整,这一“中国模式”是否能充分发挥自身效用,需要结合宽恕制度实施条件在我国的立法现状与执法实践进行分析。

(一) 我国反垄断法宽恕制度实施条件的既有规定

我国的立法与执法“前状”〔2〕这里的执法“前状”主要指的是2018 年国家机构改革以前我国反垄断执法由国家工商局、国家发展改革委、商务部三个机构共同执法,但囿于时间因素,机构改革的相关配套建制尚在进行。具体至反垄断执法领域,截至2019 年5 月,未见其各自的相关规定进行整合与删改。造就了宽恕制度规定散见于法律、部门规章以及地方规范性文件当中,《反垄断法》第46 条第2 款明文规定:“经营者主动向反垄断执法机构报告达成垄断协议的有关情况并提供重要证据的,反垄断执法机构可以酌情减轻或者免除对该经营者的处罚。”在具有最高效力的法律将宽恕制度引入后,各执法机构亦针对自身管辖反垄断案件的范围对上述规定的实施条件进行了具体细化。国家发展和改革委员会(以下简称“国家发展改革委”) 于2010 年发布《反价格垄断行政执法程序规定》,其中第14 条规定了政府价格主管部门可减免处罚,并对减免待遇进行了细化。〔3〕《反价格垄断行政执法程序规定》第14 条:经营者主动向政府价格主管部门报告达成价格垄断协议的有关情况并提供重要证据的,政府价格主管部门可以酌情减轻或者免除对该经营者的处罚。第一个主动报告达成价格垄断协议的有关情况并提供重要证据的,可以免除处罚;第二个主动报告达成价格垄断协议的有关情况并提供重要证据的,可以按照不低于50%的幅度减轻处罚;其他主动报告达成价格垄断协议的有关情况并提供重要证据的,可以按照不高于50%的幅度减轻处罚。(原) 国家工商行政管理总局(以下简称“工商总局”) 在2009 年发布的《工商行政管理机关查处垄断协议、滥用市场支配地位案件程序规定》第20条〔4〕《工商行政管理机关查处垄断协议、滥用市场支配地位案件程序规定》第20 条:工商行政管理机关对主动报告达成垄断协议有关情况并提供重要证据的经营者,可以酌情减轻或者免除处罚。对垄断协议的组织者,不适用前款规定。重要证据应当是能够启动调查或者对认定垄断协议行为起到关键性作用的证据。中规定了工商行政管理机构可适用宽恕制度对相关经营者减免处罚,继而在2010 年发布的《工商行政管理机关禁止垄断协议行为的规定》中,其第11 条〔1〕《工商行政管理机关禁止垄断协议行为的规定》第11 条:经营者主动向工商行政管理机关报告所达成垄断协议的有关情况并提供重要证据的,工商行政管理机关可以酌情减轻或者免除对该经营者的处罚。工商行政管理机关决定减轻或者免除处罚,应当根据经营者主动报告的时间顺序、提供证据的重要程度、达成、实施垄断协议的有关情况以及配合调查的情况确定。重要证据是指能够对工商行政管理机关启动调查或者对认定垄断协议行为起到关键性作用的证据,包括参与垄断协议的经营者、涉及的产品范围、达成协议的内容和方式、协议的具体实施情况等。、第12 条〔2〕《工商行政管理机关禁止垄断协议行为的规定》第12 条:对第一个主动报告所达成垄断协议的有关情况、提供重要证据并全面主动配合调查的经营者,免除处罚。对主动向工商行政管理机关报告所达成垄断协议的有关情况并提供重要证据的其他经营者,酌情减轻处罚。进一步细化了减免处罚的依据与减免待遇的内容,但作为前反垄断执法“三驾马车”之一的商务部并无相关细化规定。在地方规范性文件层面,宽恕制度实施条件的细化规定较为鲜见,例如北京市发展改革委2016 年发布的《价格违法行为行政处罚裁量基准(试行)》第8 条第2款〔3〕《价格违法行为行政处罚裁量基准(试行)》第8 条第2 款:价格垄断违法行为经营者主动向反垄断执法机构报告达成垄断协议的有关情况并提供重要证据的,反垄断执法机构可以酌情减轻或者免除对该经营者的处罚。便仅宽泛地提及了宽恕制度。要而言之,地方规范性文件中针对宽恕制度基本上只是复述、强调前述法律及部门规章的有关规定。除上述法律法规外,国家发展改革委价格监督检查与反垄断局曾于2016 年2 月起草发布《横向垄断协议案件宽大制度适用指南》 (征求意见稿,以下简称《适用指南》),就现有宽恕制度的实施条件做了大量细化与补充,但该指南至今尚未正式出台。

总体而言,我国反垄断法宽恕制度的立法现状形成了以《反垄断法》进行明确规定,国家发展改革委与工商总局部门规章规定进行细化的格局,但有关宽恕制度具体实施条件的相关规定仍然比较粗放,尚处于有待进一步修正与完善的阶段。

(二) 我国反垄断法宽恕制度实施条件的执法实践

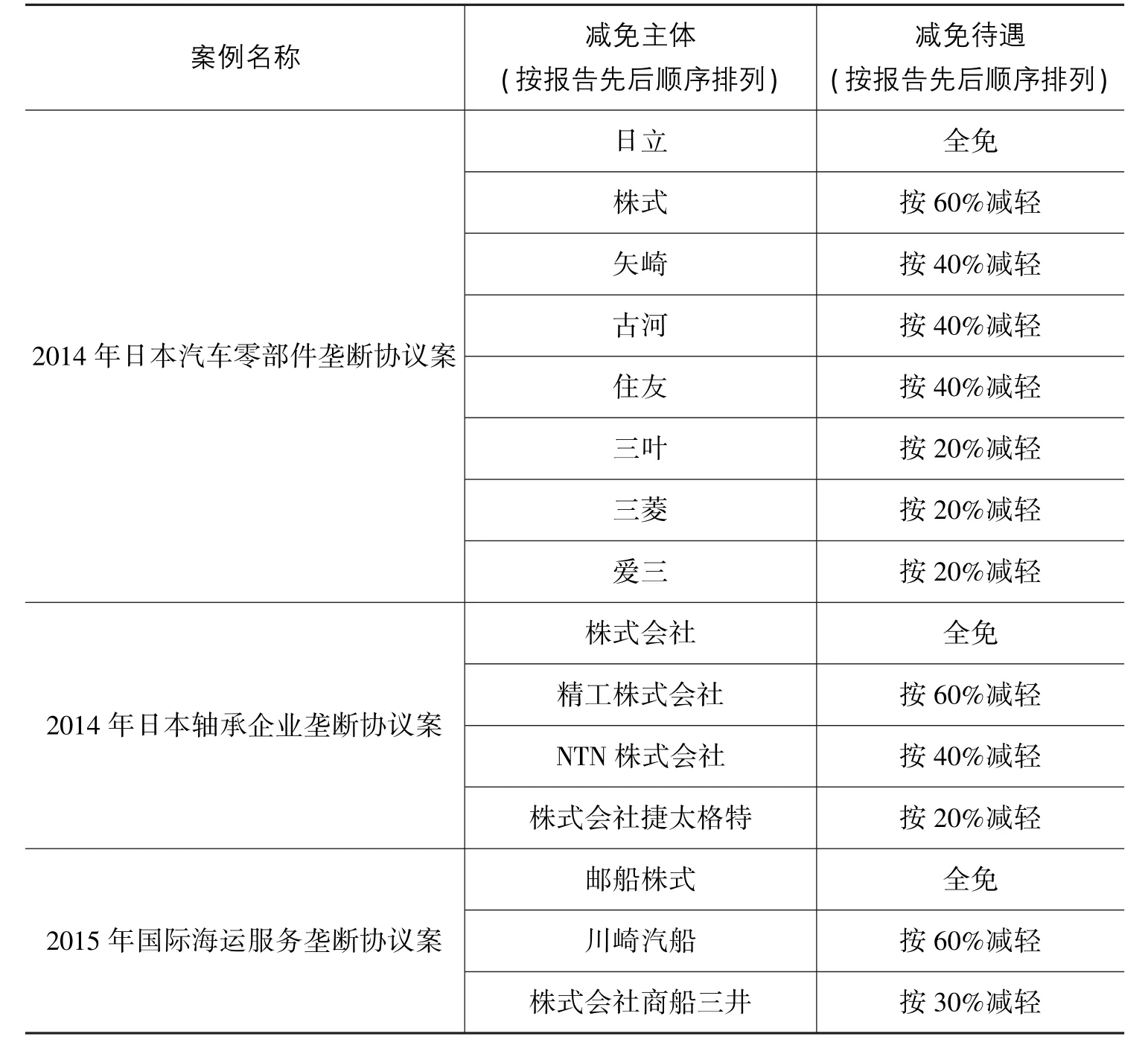

秘密卡特尔的隐蔽性特征导致各反垄断执法机关对其进行行政规制“力不从心”,国家发展改革委相关负责人在接受采访时就曾坦言,目前我国反垄断执法调查的大部分案件都来源于举报,鲜有主动执法调查。〔4〕《发改委详解浙江保险业价格垄断案六问题》,载http://www.chinanews.com/gn/2014/09-02/6554957.shtml,最后访问日期:2019 年4 月20 日。但在所有垄断协议案件中,运用到宽恕制度的案件比率并不高。在国家市场监督管理总局网站(原工商总局和国家发展改革委网站) 搜集到工商总局自2010 年以来的70 份执法公告〔1〕工商总局官方网站:http://home.saic.gov.cn/,最后访问日期:2019 年5 月3 日。和国家发展改革委公布的72 份反垄断执法行政处罚决定书〔2〕国家发展改革委行政处罚决定书:http://jjs.ndrc.gov.cn/fjgld/,最后访问日期:2019 年5月3 日。中,其中工商总局的70 份执法公告涉及垄断协议的共有28 份,但无一适用宽恕制度;国家发展改革委公布的72 份处罚决定书涉及宽恕制度的共有4 例。〔3〕部分适用宽恕制度的案件存在国家发展改革委并未公布行政处罚决定书全文的情形,包括2013 年液晶面板企业垄断协议案、2013 年奶粉企业垄断协议案与2014 年眼镜企业垄断协议案。结合未公布行政处罚决定书全文但可以通过其他渠道搜集到的案例,本文针对国家发展改革委反垄断执法实践现状中宽恕制度实施条件的适用情况进行整理(如下表1)。

表1 宽恕制度实施条件在国家发展改革委反垄断执法实践中的适用情况

续表

除了中央反垄断执法机构适用宽恕制度的案例,地方反垄断执法机构也在少量垄断协议案件中适用了宽恕制度。例如在2015 年混凝土企业垄断协议案中,湖南省工商行政管理局依据宽恕制度对永州市双园建材有限责任公司免除处罚;〔1〕参见湖南省工商行政管理局湘工商竞处字〔2015〕 5 号行政处罚决定书。在2017 年增值税发票系统企业垄断协议案中,湖南省工商行政管理局依据宽恕制度对湖南百旺金赋科技有限公司酌情减轻了处罚。〔2〕参见湖南省工商行政管理局湘工商竞处字〔2017〕 1 号行政处罚决定书。但整体而言,宽恕制度在我国的反垄断案件中适用比例较低、实施力度不高,其实施条件在个案中的适用情况亦差距悬殊。

二、我国反垄断法宽恕制度实施条件存在的问题

从以上我国反垄断法宽恕制度实施条件的立法现状以及执法实践这两方面来看,该等制度之实施条件目前主要存在以下问题:

(一) 宽恕制度实施条件的相关规定过于粗放

1.关于宽恕制度实施条件中的减免主体问题

现有宽恕制度实施条件的设计中暴露出的有关减免主体的问题,主要包括减免主体资格问题与减免主体数量问题。

一方面,减免主体资格问题。对比既有法律及部门规章的规定,在申请主体上,我国既有规定明确申请宽恕制度的主体仅为经营者,并未规定其他主体具有申请宽恕的资格。对于此问题学界的争议主要集中于是否将个人宽恕制度纳入我国法律体系之中,譬如有学者提出,赋予个人以申请宽恕制度的资格对于及时发现、打击卡特尔更为有利,其主要基于个人是垄断协议的实际提出者、受益者,以及个人隐蔽在所谓经营者的庇护之下,在集体逃避反垄断行政执法的趋利避害本能以及卡尔特内部对于垄断主体施加的压力下,让所谓经营者主动进行报告似乎是一个面临双重矛盾的问题,因而支持个人可以申请宽恕。〔1〕参见雷琼芳:《我国反垄断法之宽恕制度探析》,载《中国价格监管与反垄断》2018 年第9期,第25 页。

然而,许多学者在研究中提出借鉴国外经验、引入个人宽恕制度的对策建议时忽略了个人宽恕制度的前提条件,也即个人宽恕制度之所以能够在相关国家得以执行,是因为其存在于“双罚制”这一法律责任承担模式的涵摄之下。〔2〕参见王玉辉:《反垄断法宽大制度适用主体之思考》,载 《天津师范大学学报 (社会科学版)》2012 年第1 期,第78 页。易言之,法律认可应当对实施垄断行为的个人进行处罚,才有适用个人宽恕制度的可能,否则没有适用该等制度的余地。正如有学者所提及的宽恕制度具有的特征之一——“依赖性”,〔3〕参见娄丙录:《反垄断法宽恕制度的理论基础与实效保障》,载《法律科学(西北政法大学学报)》2010 年第5 期,第86 页。宽恕制度需要以法律责任为前提,法律责任的设计是其基础。对于是否引入个人宽恕制度,需要结合我国反垄断法的法律责任构建进行深入研究,仅提出借鉴域外经验有助于反垄断执法的设想似乎与现今法律状态下我国的反垄断执法实际不相适应。

另一方面,减免主体数量问题。既有的法律法规在关于反垄断法宽恕制度的减免主体数量上未作限定,对减免主体数量缺乏必要的限制,一定程度上不适当地扩大了执法机构的自由裁量权。减免主体数量过多不仅会导致卡特尔成员整体上的违法成本降低,亦可能会引起促使卡特尔主体“观望”的反作用。因此,如何确立一个合理的减免主体数量范围,对于提高我国反垄断法宽恕制度的执法效率、激发卡尔特主体申请宽免的积极性具有极为重要的意义和价值。

2.关于宽恕制度实施条件中的减免待遇问题

现有宽恕制度实施条件在减免待遇方面,其规定仍不具有统一性。国家发展改革委《反价格垄断行政执法程序规定》第14 条按照经营者主动报告的先后顺序不同,分别规定了其能获得的减免处罚待遇,从第一个经营者可以免除处罚、第二个经营者以不低于50%的幅度减轻处罚至第三个及其后的经营者以不高于50%的幅度减轻处罚。与之不同的是,工商总局《工商行政管理机关禁止垄断协议行为的规定》第12 条的规定则相对模糊,仅规定第一个主动报告的经营者能够免除处罚,在此之后报告的经营者只能减轻处罚,至于具体的减轻幅度,该规定并没有作出进一步的梯度设计。

由此可以看出,国家发展改革委对于主动报告的经营者的减免待遇,作出了三个层级的区分,而工商总局仅仅作出了两个层级的区分。值得注意的是,尽管《反价格垄断行政执法程序规定》和《工商行政管理机关禁止垄断协议行为的规定》对于第一个主动报告的经营者都作出了免除处罚的规定,但是在具体态度的强硬与否上,二者亦有所区别。《工商行政管理机关禁止垄断协议行为的规定》表述的是“免除处罚”,而《反价格垄断行政执法程序规定》表述的却是“可以免除处罚”,这表明,对于第一个主动报告的经营者,工商总局主张应一律免除处罚,而国家发展改革委的执法则有一定的裁量余地。〔1〕洪莹莹:《反垄断法宽恕制度的中国实践及理论反思》,载《政治与法律》2015 年第5 期,第95 页。

宽恕制度减免待遇的设计与其功效的发挥之间具有密切联系,减免待遇越好,对于刺激卡特尔成员向执法机构告发所起到的积极性作用就越大。我国目前的规定,在减免待遇标准上存在不一致之处,赋予了执法机关过大的裁量空间,难免会对宽恕制度在我国的实施造成消极的影响。

(二) 宽恕制度实施条件的执法实践效果较差

以宽恕制度适用的案件数量来看,在反垄断执法机构公布的大量案件中,适用宽恕制度的并不多,可见宽恕制度在我国的反垄断执法实践中并未得到充分地运用。相比较而言,有统计显示从1996 年到2011 年,美国制裁卡特尔案件所获得的50 亿美元罚金中有90%都源于宽恕制度的功劳。〔1〕See Costanza Nicolosi.No Good Whistle Goes Unpunished: Can We Protect European Antitrust Leniency Applications From Discovery,31 Nw.J.Int'l L.&Bus.225,232 (2011).同时,在前文提及的运用宽恕制度的案件中,对于该等制度实施条件的适用结果亦相差悬殊。前述实践案例的直观反馈表明宽恕制度实施条件在我国执法实践中主要存在着以下两方面的问题:

一方面,关于实施条件中的减免主体问题。其一,在减免主体资格上,目前适用宽恕制度的案例中申请宽恕主体均为经营者,基于前文阐述,以一种“结果论过程”的态度,或许可以倾向于认为倘若我国增加个人、行业组织等为宽恕制度的申请主体会更有利于其制度功能的发挥。但这种基于结果的经验假设需要辅以域外经验的借鉴,并结合我国本土的法律环境综合地对其进行理论探讨,才能够达到客观地探索宽恕制度实施条件之逐步完善的效果;其二,在减免主体数量上,部分案件存在减免主体数量过多的问题。例如在日本汽车零部件垄断协议案与日本轴承生产垄断协议案中,执法机构都给予了3 个以上的申请者以适用宽恕制度的处理结果。尤其是在多达8 位主体被宽免的日本汽车零部件垄断协议案中,凡是向国家发展改革委进行申请、申报的卡特尔成员最终都获得了宽恕,这样的处理结果不仅仅使得宽恕制度的客观效果大打折扣,还会使得反垄断法设定的法律责任显得似乎有些形同虚设。如何对减免主体资格进行较为科学的确定以及对减免主体数量应否有所限制仍需进一步的探讨。

另一方面,关于实施条件中的减免待遇问题。国家发展改革委在前述4个公开行政处罚决定书的案件中对于首位申报者都给予了免除处罚的决定,对于其余顺位的减轻幅度虽然均符合《反价格垄断行政执法程序规定》的规定,但值得注意的是,从上述表格可以看出,浙江保险业垄断协议案中给予第二位申请者90%的减轻幅度,与首位申报者仅相差10%,相对而言差距很小。这种缩小减免处罚待遇差距的执法态度会使宽恕制度刺激卡特尔主体“自首”的效用有所削减,也即既然处罚幅度相差不多,卡特尔主体就有可能产生暂时观望的心态。显然,国家发展改革委的这种执法实践应当予以警觉和反思。

三、我国反垄断法宽恕制度实施条件的完善对策

经由前文论述我们不难发现,我国反垄断法宽恕制度实施条件中减免主体与减免待遇方面的缺陷导致宽恕制度难以充分有效地实现自身的制度目的和价值,亟待提出行之有效的对策。

(一) 扩大减免主体资格、限定减免主体数量

1.在双主体受罚制的基础上扩大减免主体资格

前已述及,在借鉴域外反垄断法宽恕制度实施条件的经验时,不能仅根据其制度实施良好的表面现象即断言我国亦需直接引入个人宽恕制度。是否将个人纳入可申请宽恕的主体范围还需考察域外的制度发展境况,特别是要关注到其所具有的与个人宽恕制度相配套的反垄断个人责任制,方可客观审视我国的现实需要。

美国在制定宽恕制度初期亦无关于个人申请宽恕的相关规定,但其后的执法实践迫使美国司法部反托拉斯局将个人宽恕制度纳入到法律体系之中,这与我国目前的现实境况相似,具有一定的借鉴意义。反托拉斯局早在1978年就制定了与宽恕制度相关的政策规定,但其后的执法效果却不尽如人意。据统计,美国司法部从1978 年到1993 年近20 年间,平均每年仅受理一个申请宽恕的案件。〔1〕参见毕金平:《诱惑、惩罚与威慑——反垄断法中的宽恕制度研究》,法律出版社2014 年版,第22 页。其中一个重要原因就与宽恕制度本身的设计缺陷有关,在1978 年的宽恕制度下,只有在开始调查卡特尔前坦白其违法行为的公司和参与卡特尔形成的个人才能被给予“严肃考虑”是否提起指控,如果一旦开启调查,公司再进行坦白即不能获得免除责任的待遇。一方面,“可能给予严肃考虑”对于参与卡特尔的主体来说充满着不确定性;另一方面,以是否开始反垄断调查来对责任免除进行界限划分使得该制度的实行难以具有透明性,导致公司在决定是否申请宽恕时很难准确预测能否获得责任豁免。〔2〕参见娄丙录:《论反垄断法之宽恕制度》,载《政法论坛》2009 年第3 期,第117 页。在这一情况下,许多公司都对宽恕制度持有怀疑态度,担心反托拉斯局会否认其所作出的许诺。到了1993 年,美国司法部为适应形势发展的需要,于当年8 月对宽恕制度作出了修正。此次修正内容的一个重要方面就是扩大了宽恕制度的适用主体,规定如果一个公司满足自动宽恕条件,那么该公司所有协助调查的董事、高级人员和雇员也都可以获得自动宽恕的待遇。直到1994 年颁布了《个人宽恕政策》,美国方才最终正式确立了经营者与个人区分适用的宽恕制度。

在美国,个人宽恕制度能够得以良好施行的前提为《反托拉斯法》规定垄断协议的责任主体包括经营者与经营者的董事长、经理等高管人员,也即双主体受罚制度。〔1〕参见金美蓉:《核心卡特尔规制制度研究》,对外经济贸易出版社2009 年版,第115 页。2004 年美国通过了《反托拉斯刑事制裁强化和改革法案》,将其中的个人刑事责任中的有期徒刑和罚金都进行提高,通过加强处罚力度的方式来反作用于诱导个人申请宽恕减免,为宽恕制度的实施提供了更为有利的前提条件。同时,美国明确了个人申请宽恕的几项条件:第一,个人申请宽恕时,反垄断执法机构尚未掌握相关违法信息;第二,个人需要完整报告自己掌握的信息,并全程配合执法机构的执法活动;第三,该申请者不是强迫者、领导者与组织者。〔2〕See Department of Justice: Leniency Policy for Individuals,http://www.usdoj.gov/atr/public/guidelines/0092.pdf,2019-5-6.

我国目前关于宽恕制度减免主体规定的立法现状与美国宽恕制度施行初期的状况类似,上文中我国反垄断执法实践现状也表明,仅将宽恕制度的主体限于企业,确实极大地限缩了宽恕制度在我国的实践效果的发挥。对此,美国宽恕制度的完善过程,能够给予我们一定的启发。首先需要建立类似于美国的经营者与参与个人双罚责任制,在此基础上利用双主体处罚的法律后果诱导相关主体申请宽恕,这对及时发现卡特尔而言不失为一个有效的制度路径。盖因一个企业的运营往往是由该企业的管理层作出决策并予以执行的,管理人员是一个企业真正的“掌舵者”。归根结底,所谓“法人”,亦只不过是法律拟制出的一个主体,其背后作出决定的仍然是作为管理者的自然人。倘若卡特尔的相应法律风险均由企业承担,而作出经营决策的管理人员却可以逃避法律的制裁,则在高额的垄断利润的诱惑下,违法成本较低的企业管理层便更容易为了公司业绩或非法利益铤而走险。因此,严格企业管理人员的法律责任有利于将卡特尔遏制于萌芽阶段。

在规定了企业和相关责任人员双重责任的前提之下,我国反垄断法便可进一步设置个人宽恕制度,将申请减免的主体资格扩展至个人。借此,一方面,企业管理人员在参与卡特尔时,将会相应地权衡自身的风险与收益。与企业不同,管理人员并不能直接获得卡特尔下的巨额垄断收益,倘若面临因卡特尔而随时可能降临的巨大法律风险,个人很可能出于规避法律处罚的考虑而选择申请宽恕,共谋体系内可申请宽恕的成员的增加也使得卡特尔的不稳定性大幅提升;另一方面,企业管理人员作为卡特尔的决策者,掌握着关于卡特尔的大量关键性证据,一旦为反垄断执法机构所获得,便可以更加有力地打击垄断协议。当然,也有学者建议在单罚制的情形下,给予个人报告者奖励,〔1〕参见张昕竹、黄坤:《“坦白从宽”在反垄断法中的应用——中国垄断协议的宽大政策研究》,载《山东大学学报(哲学社会科学版)》2011 年第2 期,第8 页。但此种制度建议可能产生的道德悖论在于,在大部分情况下形成卡特尔的决议由自然人作出,但之后又因主动举报,其反而受到行政主体的奖励,这种制度构建的法理基础可能较为薄弱。在一定程度上,宽恕制度本身即以牺牲部分制度利益为代价来换取更大的社会公共利益,倘若对个人报告者予以奖励,则不仅制度利益的损失无法得到充分填补,还会使卡特尔参与者反过来获得利益上的提升,这显然与宽恕制度的设立初衷背道而驰。相比之下,建立在双罚制下的个人宽恕制度更为妥当,更利于揭发卡特尔。

2.限定减免主体数量

现行有效的规定并未涉及可适用反垄断法宽恕制度的主体数量上限,有学者通过对多个国家宽恕制度减免主体数量的研究,发现给予2 个到3 个主体减免最为适宜。〔2〕参见王秋良、刘金妫:《反垄断法宽恕制度实施条件比较》,载《东方法学》2010 年第4 期,第107 页。虽然我国并非判例法系国家,但毋庸置疑的是,先前判例与执法实践或多或少都会对今后的判例产生一种“引导效应”。〔3〕沈宗灵:《当代中国的判例——一个比较法研究》,载《中国法学》1992 年第3 期,第34 页。管见以为,在逐步完善我国反垄断法宽恕制度的过程中,执法实践不可再出现如2014 年日本汽车零部件垄断协议案那样给予8 位申请者减免的处罚结果,如此众多的减免主体数量并不能达到该等制度的预期功能,反而会给某些卡特尔主体提供“法律的空子”以寻求减轻处罚。

针对这一问题,国家发展改革委2016 年起草的《适用指南》中便尝试提出解决方案,其第12 条第2 款规定,“一般情况下,执法机构在同一垄断协议案件中最多给予三个经营者宽大”,同时,《适用指南》还规定了可以增加减免数量的例外情形。笔者认为,上述规定总体而言是比较合宜的,但对于“案件重大复杂、涉及经营者众多,并且申请宽大的经营者确实提供了不同的重要证据材料”的情形认定,需要反垄断执法机构进行审慎考察,应当坚持以限定减免主体数量为原则,以便激发卡特尔成员申请宽恕的动力,维持反垄断法宽恕制度的长久活力。

(二) 调整现有减免待遇

关于我国反垄断法宽恕制度的减免待遇问题,既有规定的混乱导致实践操作多有龃龉,我国宽恕制度实施条件的完善也必须对此问题进行回应。

笔者认为,现有的“第二个申请者可以按照不低于50%的幅度减轻处罚”的规定或缺乏理论基础,倘若依此规定,第二个申请者可获得的减轻幅度甚至可以达到99%,这与第一顺位申请者免除处罚的结果相差无几,宽恕制度规定不同顺位的申请者获得不同减免待遇的制度意义就将大打折扣。实践中出现的2013 年浙江保险业垄断协议案中,第二位申请者获得减轻90%处罚的结果,与第一位申请者免除处罚的结果差距很小,势必无法起到刺激卡特尔主体争当第一位申请者积极进行揭露的理想效果。2013 年奶粉企业垄断协议案、2014 年眼镜企业垄断协议案则是更为极端的案例,在这些案件中,有不止一家企业被免除了全部处罚,后申请者并未因为丧失首告的资格而承担更为严重的后果。

管见以为,不同申请顺位的卡特尔成员之间应当形成一个合理的梯度差异,以促使申请者们积极把握申请宽免的顺位利益。例如欧盟2002 年修改的《关于免除或减少卡特尔案件罚款的公告》中即规定,给予第二位申请者30%至50%的减免幅度,与第一位申请者的全额免除之间拉开了距离;〔1〕参见高重迎:《美欧日反垄断宽恕制度比较研究》,载《价格理论与实践》2014 年第7 期,第27 页。日本《禁止垄断法》也规定,对调查开始前符合条件的第二个自首者可减免50%,对第三个自首者可减免30%。〔2〕参见刘继峰:《竞争法学》,北京大学出版社2018 年版,第252 页。这些梯度化的设计使得欧盟竞争总局与日本公平交易委员会的竞争执法效率大为提升,其背后的机理是利用卡特尔成员趋利避害的本性,使之在囚徒困境的博弈中为将自身的损失控制在最小的范围内而争相告密。从另一个角度而言,由于反垄断执法机构基本上可以通过首告者提供的关键性证据掌握案涉垄断协议的相关信息,尔后申请宽恕的卡特尔成员提供的证据的重要性便会下降,倘若仍给予后者极高幅度的减轻处罚,会导致反垄断法的制裁功能落空,法律的威慑作用下降。

由此可见,目前我国反垄断法宽恕制度实施条件的相关规定对于非首告者的待遇略显优厚,处罚减轻幅度过大,且赋予了反垄断执法机关过多的自由裁量权,减轻幅度的梯度设计比较粗糙。笔者建议,当务之急是将规定中的第二顺位与第一顺位的申请者的宽免幅度拉开差距,例如规定“第二个申请者可以按照不高于50%的幅度减轻处罚”,以使得宽恕制度发挥其应有的功效。同时可以进一步设计不同宽免顺位的梯度差异,以激励卡特尔成员及早申请宽恕,增加卡特尔的不稳定性以提升宽恕制度的执法效率。

此外,关于减免待遇,或者说是这种待遇适用的范围,仍待澄清的一个可能误解是,有观点认为,《公司法》第149 条〔1〕《公司法》第149 条:董事、监事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或公司章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。规定的“赔偿责任”亦可被纳入减免范围,以提升宽恕制度对潜在申请者的激励程度。〔2〕对该观点的更详细阐述,可参见佘玉玲:《论个人宽恕制度的价值及责任减免问题》,载《宿州学院学报》2014 年第9 期,第26 页。或者说,此类观点认为,宽恕制度本就应当涵括行政处罚与民事赔偿两个面向,这也与我国现行的垄断制裁体制相适应。〔3〕有学者将我国反垄断的“制裁”体制概括为“公共执行”与“私人执行”并举的二元执行体制。参见王健、方翔:《威慑理念与我国反垄断制裁的有效协调》,载《经贸法律评论》2019 年第2期,第113 页。与此相对应,有观点认为,“宽恕”便应对应“制裁”,“宽恕制度”既应减免公共执行又应减免私人执行。但在笔者看来,“私人执行”被称作“制裁”(sanction) 本就不妥,因制裁系公权力强制性的体现,而不能用来指称外部性的私人解决办法。只有当法律保护的私人方案得不到有效执行时,代表公权力的制裁方可介入以敦促或保障其实施。这一论点亦可见正文的相关阐述。关于“制裁”之本质的论述,可参见汪雄:《法律制裁能证明守法义务吗》,载《政治与法律》2018 年第2期,第79~80 页。但笔者认为,该观点存在误区,主要根源于其对垄断赔偿责任性质的错解。从本质上讲,赔偿的目的是填平权利失损,〔4〕参见徐国栋:《民法哲学》,中国法制出版社2015 年版,第154 页。也即,当经营者的垄断行为给其他企业或个人造成损失时,这种获得赔偿的权利便自动生成,而非依赖法律授予。换句话说,法律的作用只是将这些已然存在的规范事实表述出来罢了,无论法律是否作出明确规定,受害者获得赔偿的权利、经营者给付赔偿的义务均告成立。〔5〕面对这类法律事实,规范所能承担的任务仅是“明确表述”与“细节调整”。从规范性质上讲,调整这类法律规范的事实被称为“调整性法律规范”,它在概念上与“构成性法律规范”相对应。在后者的情形中,法律规范往往创设新的权利义务。关于调整性法律规范与构成性法律规范的论述,不妨参见雷磊:《法律规则的逻辑结构》,载《法学研究》2013 年第1 期,第70 页。基于这样的认识,法律显然无法越俎代庖;甚至可以说,如果将免除相应的民事赔偿责任纳入“宽恕”体系,则实质上无异于克减垄断行为受害者的应有权利,显然不合理。职是之故,在笔者看来,无论是实施垄断行为的经营者对受害者应承担的民事赔偿责任,还是卡特尔实际操纵人应对公司承担的民事赔偿责任,均不应被纳入反垄断宽恕制度的考量范畴;所谓其中可能涉及或被引申出的《反垄断法》与《公司法》的规范协调问题,也是一个“稻草人问题”。尤其是后一种情形,可能成为卡特尔实际操纵者或控制人的公司董事、高级管理人员的责任豁免问题,只能在公司法的框架内寻径解决,如诉诸“商业判断规则”(Business Judgement Rules)〔1〕关于“商业判断规则”的介绍,可参见李燕:《美国公司法上的商业判断规则和董事义务剖析》,载《法学》2006 年第5 期,第143~149 页。等,就己身致以垄断效果的业务决策的合理性进行抗辩,或可成立;但无论如何都无宽恕制度的用武之地。

结语

数据化时代的到来使得垄断协议更加难以被发现,也给反垄断执法实践带来了极大挑战,因此宽恕制度的功能发挥显得愈发重要。完善宽恕制度实施条件是打击卡特尔、维护市场竞争与活力的前提与基础,只有从源头完善该制度的实施条件才能在实践中更好地发挥其最大效能。在引入双主体受罚制的基础上扩大减免主体资格、限定减免主体数量并调整现有减免待遇,这些对策可以进一步完善我国现有宽恕制度实施条件的内容,更好地发挥该制度的作用,为我国的反垄断执法作出重要贡献。