大学生对公共突发事件网络舆情的态度研究

2021-07-22孙天雨

苏 晔,孙天雨

(河北工业大学 马克思主义学院,天津 300401)

当前,我国处于百年未有之大变局与世纪疫情的交织阶段,公共突发事件频发。公共突发事件爆发后,为了吸收大量流量,吸引网民眼球,网络媒体和各大网络平台迅速抓取新闻事件,扩大事件传播力,由此形成人们网络舆论的焦点,公共突发事件网络舆情因此产生。公共突发事件网络舆情是指民众以网络为平台,借助网络论坛(BBS)、网络聊天(Chat-Ting)、博客(Blog)、微博客(MicroBlog)、维客(Wiki)、电子邮件(E-Mail)、网络新闻组(Usernet News)等网络工具,围绕即将发生或已经发生的自然灾害、事故灾难、公共卫生事件和社会安全事件等突发公共事件发布信息,所表达出来的社会政治态度。[1]大学生群体作为网民中人数最多的群体之一,[2]一方面思维活跃,敢于表达,热衷于通过网络媒体对公共突发事件焦点问题发表自己的看法,但另一方面,他们的思维尚未发展成熟,极易受不良网络舆论的影响。为了探究大学生面对不同公共突发事件网络舆情的态度,2020年6月,经过前期标准化培训,利用问卷星调查系统,自行编制了“大学生对待公共突发事件网络舆情的态度调查问卷”,使用了统一指导语,以天津市9所高校的在校大学生为调查对象,进行了网络问卷调查。共发放500份问卷,回收有效问卷490份,有效问卷比例达98%。通过数据分析,剖析大学生对待公共突发事件网络舆情的态度,阐述积极态度和消极态度,并针对消极态度,提出可行性措施。

一、大学生对待公共突发事件网络舆情的积极态度

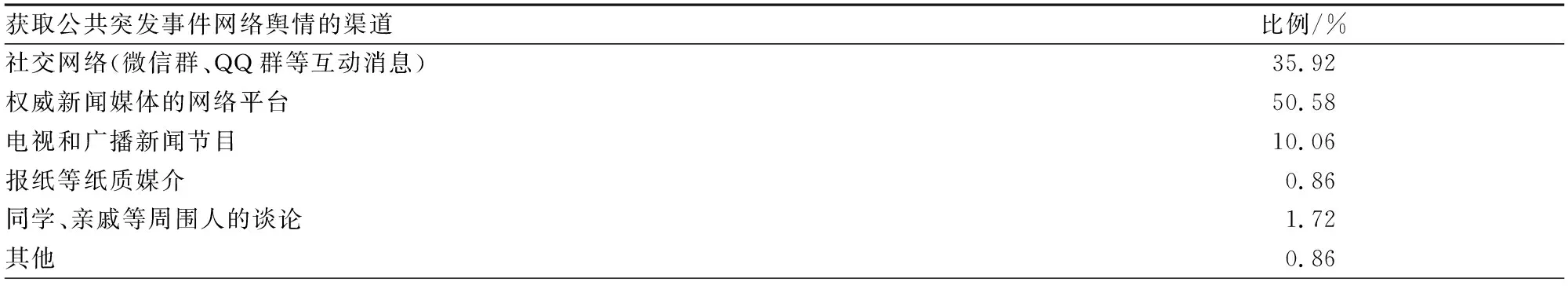

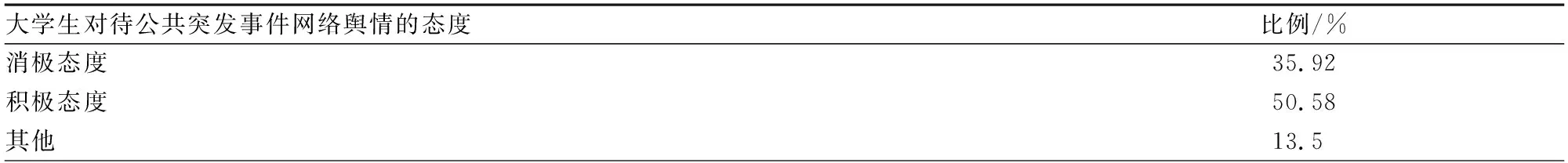

随着信息时代的发展,网络平台逐渐成为大学生获取信息的主要渠道。相比于传统媒介,多元化、直接性和立体性的网络媒介为大学生获取公共突发事件信息提供了更大的便利。调查显示,目前有50.58%的大学生通过权威新闻媒体的网络平台获取公共突发事件网络舆情,35.92%的大学生通过社交网络获取公共突发事件网络舆情,借助传统媒介获取信息的人数不足15%(见表1)。公共突发事件的爆发呈现突发性和偶然性的特点,其产生的网络舆情具有群体性和扩张性,大学生对待不同类型的公共突发事件的态度也是多元的。数据显示,对公共突发事件网络舆情持积极态度的大学生多于持消极态度的,分别占比为50.58%、35.92%(见表2)。在良好的网络舆情空间环境中,大学生在面对公共突发事件网络舆情时,大多数大学生可以做到积极参与网络讨论,理性看待问题,宣扬正面舆论,直击负面舆论。

表1 大学生获取公共突发事件网络舆情的渠道

表2 大学生对待公共突发事件网络舆情的态度

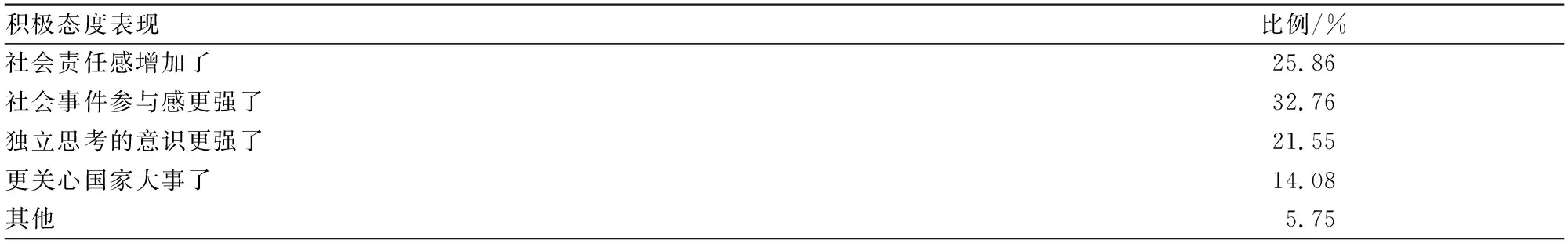

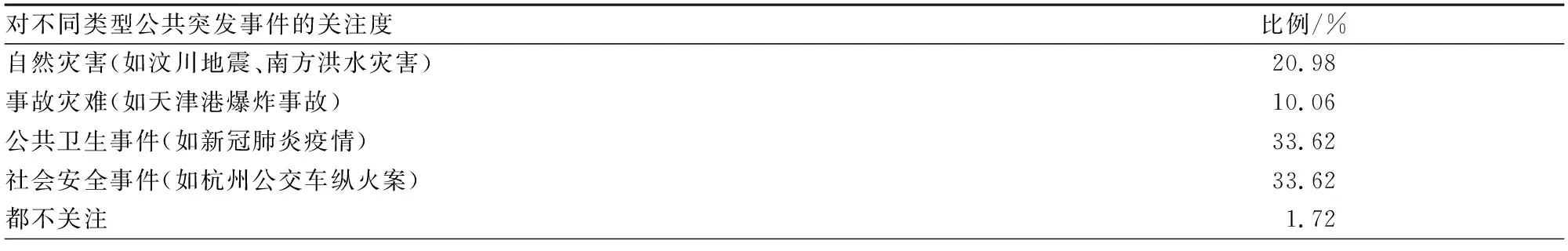

首先,大学生积极参与公共突发事件网络讨论。大学生群体关注网络新闻,习惯于通过网络媒体来表达自己的观点,活跃地存在于公共突发事件的网络讨论环境中,对待公共突发事件网络舆情有自己的态度。数据显示,大学生对待公共突发事件网络舆情的积极态度中,32.76%的学生认为社会事件参与感更强了,25.86%的学生认为社会责任感增强了,21.55%的学生认为独立思考的意识更强了,14.08%的学生认为更关心国家大事了(见表3)。大学生对公共突发事件敏感度高,对公共卫生和社会安全事件尤为关注。根据国务院颁发的《国家突发公共事件总体应急预案》规定,公共突发事件包括自然灾害、事故灾难、公共卫生事件以及社会安全事件。数据显示,大学生对公共卫生事件和社会安全事件的关注度最高,各自占比为33.62%(见表4)。此次新冠肺炎疫情作为一次典型的公共卫生突发事件,其关注热度始终占据热搜榜榜首,在新浪微博平台,“新冠肺炎”、“新冠肺炎最新动态”、“新冠疫苗”等话题都达到了37.5万的讨论量,45.8亿的阅读量,“全国大学生同上一堂疫情防控思政课”话题引发了11万大学生的在线热烈讨论,达到了1.9亿阅读量。社会安全事件由于其自身的生活性和群体性特点,也会受到广泛的关注。港大学生会多次利用校园媒体公开发表煽动性甚至违法的言论,这一事件一经爆出,就引发了大学生群体的广泛关注,文章阅读量达到453万次,评论量达到8.1万。大学生对于事件本身的关注度决定了大学生网络讨论参与的积极性,多样化的舆情载体推动了话题的传播,不断刺激大学生对于公共突发事件的敏感神经,公共突发热点事件的讨论热度不断高涨,这种良性的网络舆情空间很大程度上激发了大学生的社会参与感。

表3 大学生对待公共突发事件网络舆情产生的积极态度

表4 大学生对不同类型公共突发事件的关注度

其次,大学生面对公共突发事件网络舆情能够保持理性。公共突发事件的出现往往是突发的、偶然的,会带来直观的冲击性,大学生基本能够做到理性看待公共突发事件新闻。大学生对公共突发事件属性的辨别能力,决定了他们对于事件本身的态度。数据显示,63%的学生在意公共突发事件发生的原因和后续发展,在意他人评价的人数不足4%。针对不同类型的公共突发事件网络舆情,经调查,69.28%的同学表示会认真浏览并核实信息真实性。在面对错综复杂的网络信息时,大学生或是片面追风评论,或是了解后的仔细斟酌,但当面对的是热度高涨的公共突发事件时,大部分的大学生基本都能做到全面的分析和了解,对于公共突发事件网络舆情的关注点比较全面,在面对相关网络舆论时,绝大多数大学生能够采取理性的态度查证信息的真实度,做到理性地看待事件,而不是片面地获取他人的评论信息。例如,最近热评高涨的“疫苗事件”,激发了大学生对于国内外疫苗信息及新闻的关注,国内疫苗的成熟化与国外疫苗的“问题化”形成鲜明对比,网络讨论环境也呈现两极化趋势,但是随着接种人群数量的不断增加,网络空间中不断涌现了“作为中国人我骄傲”、“我为出生在中国而感到庆幸”、“中国疫苗”等热搜词段,这些热词既有利地证明了中国力量,也反映了强烈的民族自豪感,让大学生这个正处于成长、成才阶段的群体,在理性分析问题的能力训练中,不断增强国家自豪感。

最后,大学生能够宣扬正面舆论,回击负面舆论。公共突发事件网络舆情中存在着正面舆论和负面舆论,大学生在积极参与过程中,对待两种舆论,呈现出不同的态度。经过调查,80.63%的大学生会对公共突发事件网络舆情中存在的正面舆论采取置顶、点赞甚至转发评论,53.45%的同学面对负面舆论会直接进行辟谣或纠正,在遇到谣言新闻或信息时他们能做到主动核实信息真伪,在面对侮辱谩骂等不理智言论时,更多的大学生会选择理性规劝。2021年4月新疆棉事件爆发后,大学生对于事件的关注度极高,一时间“支持国货,支持新疆棉”、“绝对不让抵制新疆棉的商家赚一分钱”等言论刷爆了朋友圈、微博、微信公众号、学校贴吧等社交平台,大学生在各个社交平台传达出自身对于新疆棉花的支持,对国家的支持,借助舆论载体,传播出正能量。面对负面舆论,大学生也决不让步。2008年,汶川地震发生后,指责政府预报不力的谣言通过网站、论坛、博客、即时通信工具等大肆传播,引发了公众之间的论战。大学生群体敢于亮剑,在论坛上直接抨击那些埋怨、诋毁、反抗政府的负面言论,指责利用突发事件挑拨政府和人民关系、刺激民众情绪、构陷中国共产党的不法分子和组织,抨击破坏国家统一的言论。2008年,教育部公布了高校学生思想政治状况滚动调查,有99.2%的学生对党和政府在汶川大地震中的表现非常满意。[3]大学生在反击负面舆论的同时展现出强烈的正义感,并且在正义感的笼罩之下,继续传达出正向且积极的言论。大学生积极参与公共突发事件网络讨论,在讨论中不断明确自己的定位,宣扬正面舆情,自觉抵制负面舆情。

二、大学生对待公共突发事件网络舆情的消极态度

大学生在面对公共突发事件网络舆情时,由于受到网络舆论环境、虚假信息横流以及网络舆情群体极化等影响,会对公共突发事件网络舆情产生消极态度。数据显示,有41.67%的学生认为虚假新闻会对分析信息造成误导,30.46%的学生认为不友善讨论环境,会产生愤怒、失望、迷茫等情绪,11.49%的学生认为不友善讨论,会打击参与相关社会事件讨论的积极性,9.2%的学生认为部分网友讨论,会对政府产生不信任的心理(见表5)。

表5 大学生对待公共突发事件网络舆情产生的消极态度

第一,大学生在公共突发事件网络舆情中易产生极端情绪。大学生在面对公共突发事件网络舆情时,其观点会随着群体之间的讨论而有所变化,在变化过程中,会对自身的观点产生怀疑,容易产生质疑、迷茫、失望、愤怒等消极情绪。调查显示,超过半数的同学会受到其他人的影响对自己产生怀疑,面对错综复杂的网络环境,任何一个网络参与者都不能独善其身。大学生群体正处于人生观、价值观养成的重要时期,心理上正处于“断乳期”,[4]在身处公共突发事件纷繁复杂的网络舆论场时,不同立场、不同观点、不同态度的网络讨论言语如枪林弹雨般下落时,大学生群体往往抵挡不住如此纷乱干扰,在各种矛盾的交织影响下,许多大学生就会产生不理性的情绪,做出不理性的行为。大学生群体的这种不理性行为最常见的表现形式就是,缺乏思考和自我控制,致使不理性的情绪驱使自己的行为,不论场合地点,不加思考地进行争辩甚至诡辩,并进一步催生了极端情绪化,形成恶性循环。“天津港爆炸”事件发生后,关于爆炸的起因、现况,政府对民众的救助措施等话题在网络上不断发酵,真实、虚假信息糅杂在一起,一时间难以分辨,大学生在网络参与中,可能会受到错误信息或者失效信息的误导,从而产生消极情绪。新冠肺炎疫情爆发之后,“方方日记”也成为网民热议的焦点。在日记中,方方传达的相关疫情信息不仅失实,还惯用极其煽情手法调动公众情绪。这种断章取义、脱离现实的内容流行在网络空间,会扭曲国内外对武汉真实疫情状况的判断。此外,仍有一部分人支持“方方日记”的内容,会影响大学生对正确疫情信息的掌握,弱化对于公共突发事件网络舆情的判断力,影响大学生积极情绪的表达,不利于大学生的个人成长。

第二,大学生难以抵御公共突发事件网络舆情中的虚假信息。公共突发事件网络舆情与传统的网络舆情相比,主要体现在其具有突发性。在公共突发事件爆发初期,虚假信息裹挟其中,虚假信息往往衍生出许多负面言论,在网络空间肆虐。大学生在网络参与中,面对公共突发事件网络舆情虚假信息,可能会信以为真,更有甚者,受到太多虚假信息的影响,他们会变得不在乎舆情内容的正确与否,表现出漠不关心的态度。调查显示,有67.77%同学会因媒体报道导向性而改变对于公共突发事件网络舆情的看法,其中,有51.19%的同学是因为受到虚假信息的蒙骗,而改变了看法。汶川地震中的“手机妈妈”以一条留给孩子的感人肺腑的手机短信被大家所知道,甚至到目前为止一些大学生在行文撰写的时候还习惯于将此作为事例,但其从爆出开始,就是一则虚假信息,且在网络上澄清多次。此外,“四川宜宾地震大楼出现严重倾斜”、“英专家在谷歌地图发现马航MH370”、校园“信贷案”、“打新冠疫苗致人死亡”、“国务院:暂停武汉红十字会的工作”、“5G传播新冠”等这些都是曾横行在网络空间的虚假新闻,大学生难以抵御公共突发事件网络舆情虚假信息的冲击,会受到这些虚假信息的蒙骗,降低对于公共突发事件网络舆情的关注度。虚假新闻在网络媒体上横行,随着网络舆情的发酵,久而久之会消磨掉大学生群体的热情,催化大学生看待舆情冷漠化负面态度的形成。

第三,大学生受到公共突发事件网络舆情群体极化的干扰,较难形成正确判断。面对复杂的网络环境,经过调查,超过半数的同学会受到他人言论的影响并怀疑自己的看法,有的同学对信息本身的正确与否置之不理,甚至有的同学不了解事件全貌,直接转发或者评论,无法对网络舆论形成一个正确的认识。在网络舆论发酵过程中,大学生既是负面舆论的接收者,也是负面舆论的传播者,成为舆论中心的风暴眼。诺伊曼曾提出“沉默的螺旋”效应,用以形容网络舆情群体极化的循环模式。当大家在表达观点时,往往会倾向于关注或者参与到自己比较认可或者与自己观点比较相似的探讨之中,那么与之类似的观点就会继续扩散、发展,但是当你面对比较冷门,无人理会甚至遭到群体攻击的观点时,即使内心十分赞同,也会保持沉默。情绪比较高涨、拥护度比较高的一方会对沉默的一方形成压迫,而沉默的一方反过来会助长对方的气势,如此循环往复,就会形成一方观点始终占据舆论高点,而另一方一直保持沉默的局势。[5]大学生在网络参与中受到公共突发事件网络舆情的干扰,会影响正确判断的形成。“汶川地震”、“天津港爆炸”、“昆明火车站事件”、“香港问题”、“新冠肺炎疫情”等公共突发事件爆发初期,关于政府治理能力的怀疑成为压倒“沉默一方”的势力,并且随着沉默的继续,对政府的质疑声音会不断高涨,大学生会模糊化事件本身发生的原因、发展态势甚至带来的影响,难以形成对事件本身的正确判断。此外,国外敌对势力还会趁机有计划性地在网络上输入不实言论,例如:西方媒体为了阻碍中国发展抹黑新疆,利用新疆问题挑起国内论战。这些公共突发事件网络舆情就会影响主流话语权的归属,甚至会使主流话语权遭受解构,还有“一些自媒体在网络发布‘自称自己是知情人的情况远比想象更加严重’等所谓的内部信息”,[6]这些内容不断煽动、激化大众情绪,激化负面舆情两边倒或者一边倒态势,形成公共突发事件网络舆情中一个又一个“沉默的螺旋”,让大学生在舆情漩涡中失去方向。

三、引导大学生正确对待公共突发事件网络舆情

为了克服大学生面对公共突发事件网络舆情的消极态度,需要高校、大学生和国家共同努力。只有加强大学生对待公共突发事件网络舆情的正确引导,才能使大学生在应对公共突发事件网络舆情过程中提高分辨能力,发挥积极作用。

其一,高校线上线下齐发力,完善负面舆论引导工作。高校在应对公共突发事件网络舆情对大学生的负面影响时,不仅需要维护好线上新媒体平台的运营,还要加强教育者对大学生的引导工作。首先,高校要利用好新媒体平台。新媒体平台是多数大学生获取公共突发事件网络舆情的第一渠道,也是信息传播过程中的关键的一环,能否快捷、准确地传达出正面的事件信息,直接影响大学生在认识突发事件中所坚持的立场。在日常管理中,高校应鼓励学校宣传管理人员掌握新兴数字媒介,加强网络技术学习,强化自身网络素养,建设好学校微博,做公共突发事件网络舆情的“筛选官”,用学生喜闻乐见的语言方式传达舆情信息,为积极正面的突发舆情提供传播平台。积极打造师生之间相互交流的媒体平台,提供一个轻松的网络讨论环境,及时对学生存在的问题进行疏导。当负面舆论渗透时,高校要及时从技术方面阻止不良舆论的快速传播,可以利用人工智能或其他信息技术,或采取一些强制性的手段,主动清洗或屏蔽掉一些敏感的文字或者信息,实现对于不良舆论的有效阻止和控制。其次,教育者要注重培养意见领袖,可由教师自发担当,也可以让学生主动担当,有效发挥意见领袖的引导作用,促进舆论空间的良性互动。此外,教育者要完善心理干预机制,对于受到公共突发事件网络负面舆论影响的大学生开展心理指导,帮助大学生摆脱负面态度的影响。

其二,大学生自身要注重能力培养,提高抵制负面舆情的免疫力。要做好大学生公共突发事件网络舆情的引导,归根结底要回归到大学生自身,要从大学生自身出发,以能力培养为着力点,让大学生能够自主判断舆情正确与否,真正实现自身免疫。首先,培育自身主动参与公共突发事件网络舆情的自觉性。提升思想觉悟,加强社会主义核心价值观学习,要有意识地暗示或者鼓励自己主动关注不同类型的公共突发事件,了解其兴起、发展的整个过程,锻炼自己对于不同类型的新闻事件的判断力和辨别力。其次,提高自身参与网络讨论的警觉性和严谨性。大学生的网络参与应该是有序的参与,任何网络行为都要在有理有度的范畴内展开。主动了解网络信息发布的相关法律法规,在转发、评论之前,要认真分析事件性质,用理性的方式传达合理的观点,做网络空间的文明人,而不是网络“喷子”。最后,在虚拟的网络空间要能够做到及时反思,保持责任感。网络虽然是虚拟的,但是网络空间是有记忆的,大学生群体作为网络参与者是鲜活的。在关注相关事件时,独立思考,多渠道收集信息,要做到在虚拟空间中约束自己的言行举止,及时反思,始终把社会责任感放在首位,正确发挥一名合格大学生的作用。

其三,国家要加固全方位监管体制,形成联动合力。斯蒂芬·芬克将突发公共事件分成了四个阶段,即:危机潜在期、危机突发期、危机蔓延期以及危机解决阶段。[7]在公共突发事件的监管上也应该从这四个阶段来入手。习近平总书记在党第十九次全国代表大会上的报告中指出:“要坚持正确舆论导向,高度重视传播手段建设和创新,提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力。”[8]突出强调了把握网络舆论导向的重要性。在公共突发事件网络舆情引导中,有三个重要的主体,即政府、媒体和高校。大学生参与公共突发事件网络舆情具有多样性、频繁性的特点,这就需要三者共同发力,协同建立网络舆情长效管理机制,妥善监控,高效引导,综合治理网络舆情。网络舆情的爆发有一个潜伏期,这就需要政府做好应急预案,对待网络舆论要具备预警性和敏感性,注重官方信息的公开化、透明化,提升政府的公信力。在公共突发事件网络舆情爆发之后,及时发现负面网络舆情并及时制定方案应对,实现网络舆情引导工作的提前化,与媒体及时交流,迅速查清舆论产生的原因和传播的原因,并且第一时间发声,及时掌握话语主动权。同时制定相应应急方案,将问题扼杀在摇篮里。当舆论仍然处于发酵阶段且持续呈蔓延趋势的阶段,政府要出台相关通报,将调查原因及时公布给公众,媒体要发挥好传声筒的作用,让公众安心、放心、收心。在公共突发事件网络舆情渐渐消弱之后,政府相关部门以及高校要总结经验,吸取教训。分析对于网络舆情的判断是否准确、对于网络舆情的引导工作是否到位、引导过程中是否出现难以解决的问题等。只有在公共突发事件网络舆情爆发的四个环节中发挥集体合力作用,才能打赢这场舆论战。此外,政府还要警惕西方敌对势力的渗透,构筑起铜墙铁壁,防止敌对势力从公共突发事件网络舆情入手,从内部对我国治理体系进行解构。

四、总结

大学生面对公共突发事件,既有正面积极态度,也有负面消极态度。在引导工作中,要从大学生的消极态度入手,实现高校、大学生、国家协同发力,形成协调联动的大合作模式,从而营造更加风清气正的网络舆情空间,让大学生能够完全用合理的姿态去应对公共突发事件网络舆情。大合作模式的构建是一个需要持续推进的过程,如何更好发挥国家引领作用,如何加强大学生对于不同类型公共突发事件的关注度,媒体如何加强与高校之间的合作,实现共同发挥作用等方面还需进行持续观察和研究,以便提出更加现实性的对策建议。