急诊入室抢救病例疾病谱分析及护理启示

2021-07-21王伶俐金尤荣赵旭东顾玉慧

王伶俐,姜 慧,金尤荣,张 丹,赵旭东,顾玉慧

急诊是急危重症病人抢救的重要场所,具有时间性、条件性和复杂性的特点,强调快速诊治,常要求较高的医疗质量,有关数据显示在急诊就诊病例中,急危重症病人约占10.5%[1],这类病人常涉及多个病种,需立即救治。因而,掌握急诊危重症疾病谱对急诊的防治抢救工作、医护知识技能培训、人力资源配置等具指导意义[2]。现阶段,关于急诊重症病人的流行病学研究相对较多,但绝大多数研究均以某一医疗单位为研究点,地域代表性、推广性较差[3]。本研究选取南通市某三级甲等医院为研究点,该院为苏中地区综合性三级甲等医院,其研究结果可反映本单位急诊现状,在一定范围内也具有一定的推广作用,采用描述性方法对2019年急诊入室抢救病例的性别、年龄、就诊时间、就诊月份、就诊专业、病人转归等资料进行流行病学特征分析和探讨,拟为培养急诊护理人才、科学安排工作及

我院急诊危重抢救专科建设提供借鉴。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取南通市某三级甲等医院2019年1月1日至12月31日急诊入室抢救病人为研究对象,该院急诊设有绿区、黄区、红区3区共计抢救床位42张,设有急诊内科、急诊外科、神经内科、儿科等专业。纳入标准:急诊入室抢救病例,年龄≥14岁;排除标准:病历资料不完整。

1.2 研究方法 所有病例资料均来自医院急诊预检分诊系统,从中导出病人相关资料,回顾性分析性别、年龄、就诊时间、转归、离开抢救室的第一诊断(ICD-10诊断)名称、症状诊断等,若离开抢救室时未明确诊断者,以病人主诉归类。

2 结果

2.1 病人一般资料情况 本研究纳入急诊入室抢救病例共计14 752例,其中男8 795例,女5 957例,男女比为1.51∶1;男性病人年龄(60.44±17.02)岁,女性病人年龄(60.95±18.40)岁。按年龄分为9组,其中入室抢救病例最常见于61~70岁,其次为71~80岁、51~60岁,且所有90岁以内病例中均男性多于女性。

表1 2019年急诊入室抢救病例年龄、性别分布情况(n=14 752) 例(%)

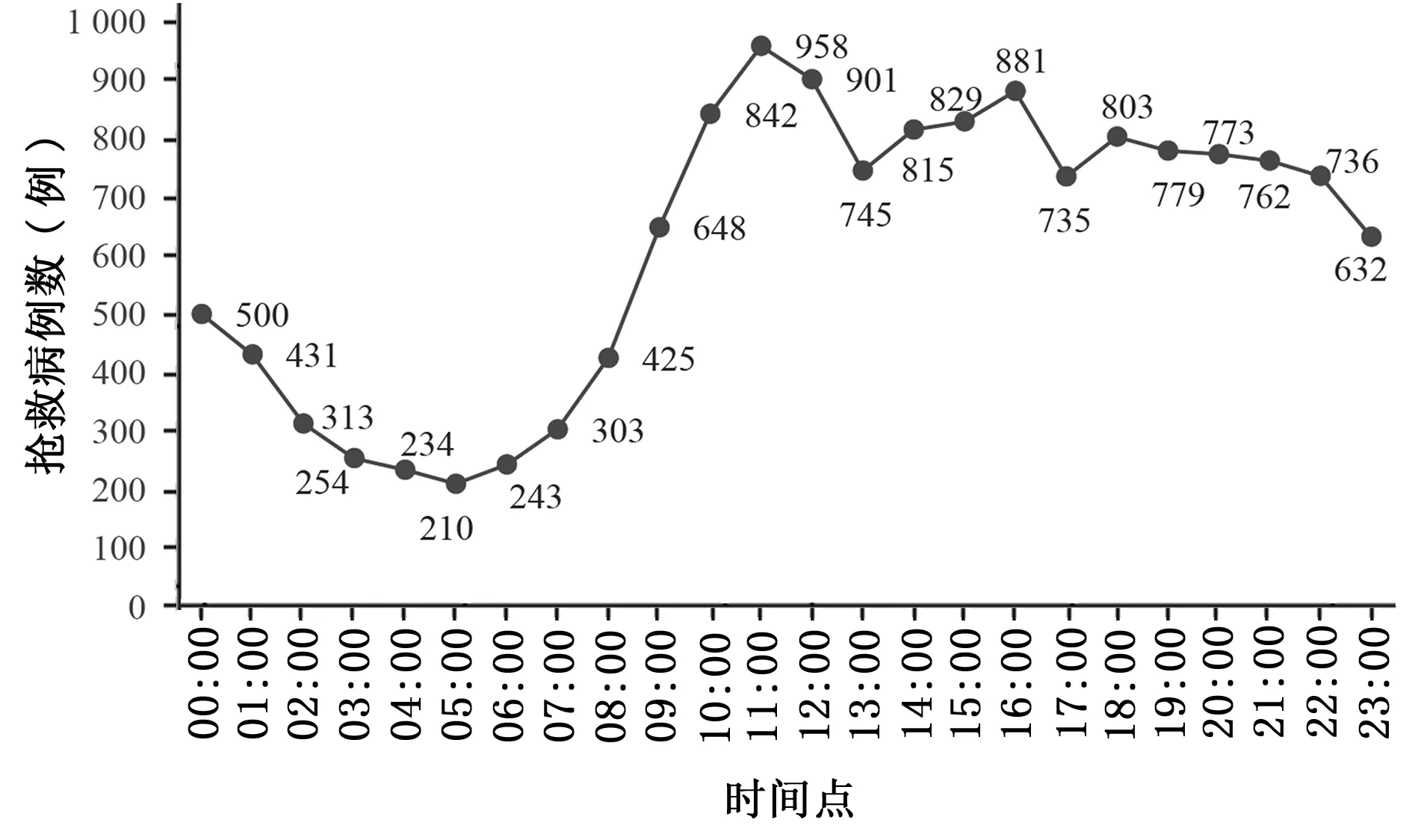

2.2 急诊入室抢救病例24 h分布特点 24 h内,急诊入室抢救病例日分布有一定规律性,以午后及夜间居多,尤其是午间11:00~12:00,15:00~16:00点为入室抢救高峰段,此外,18:00~23:00后入室抢救病例数均处于较高水平,见图1。

图1 急诊入室抢救病人日分布特点

2.3 急诊入室抢救病例月份分布特点 本研究季节划分以12月、1月、2月为冬季,3月、4月、5月为春季,6月、7月、8月为夏季,9月、10月、11月为秋季。急诊入室抢救病例全年月份分布以冬季(1月1 351例,12月1 340例)及秋季(10月1 302例)人数居多;6月最少,为1 104例,见图2。

图2 急诊入室抢救病人月分布特点

2.4 急诊入室抢救病人疾病谱构成分析 按照ICD-10进行系统疾病分类统计,前3位分别为循环系统疾病、损伤、中毒和外因的某些其他后果、消化系统疾病,占60.57%,均为男性多于女性。其中男性前5位分别为循环系统疾病、损伤、中毒和外因的某些其他后果、消化系统疾病、症状、体症和临床与试验异常所见,不可分类于他处者、呼吸系统疾病,占83.56%;女性前5位分别为循环系统疾病、症状、体症和临床与试验异常所见,不可分类于他处者、损伤、中毒和外因的某些其他后果、消化系统疾病、神经系统疾病,占79.96%,见表2。

表2 急诊入室抢救病人疾病谱构成分析

2.5 循环系统疾病的性别、年龄分布情况 4 654例循环系统疾病中,心脑血管疾病居于首位,其中心血管系统疾病以冠心病最多,占12.44%,其中急性冠状动脉综合征(10.89%),其次为高血压病(8.57%)、心律失常(6.53%)和心力衰竭(4.28%);脑血管系统疾病病人中以缺血性脑卒中最多,占26.97%,其次为出血性脑卒中,其中脑出血占15.54%,蛛网膜下隙出血占3.01%。其他循环系统疾病如肺栓塞、动脉、小动脉和毛细血管疾病、静脉、淋巴管和淋巴结疾病、心搏骤停、瓣膜疾病、肺源性心脏病、风湿性心脏病等散发。此外,仅冠心病、高血压病、心律失常三病种病人平均年龄比较差异有统计学意义(均P<0.05),除肺栓塞、静脉、淋巴管和淋巴结疾病,其余病种均男性多于女性,见表3。

表3 循环系统疾病性别、年龄分布情况(n=4 654) 单位:例(%)

2.6 急诊入室抢救病人转归情况 本次研究将病人就诊结局分为住院、离院、转院、留观、门诊、输液、死亡7大类,14 752例急诊入室抢救病人中有59.45%收住院,32.45%离院,其余占8.1%;收治科室中以神经内科、心血管内科、神经外科、消化内科、重症监护病房居于前5位,占60.08%。14 752例入室抢救病人在抢救室滞留时间最长13.0 d,最短10 min,仅有1.76%的病人在抢救室滞留超过3 d,多为呼吸系统疾病。

3 讨论

急诊危重症病人作为特殊的患病人群,越来越受到医疗界的重视,且由于急诊工作节奏快、强度高、涉及病种多样,使急诊流行病学研究成为重点内容,对于医院急诊重点专科的建设、急危重症的救治、人员培养和科学管理有重要意义[3]。本研究数据显示,急诊入室抢救病人以60~80岁居多,结果与相关文献报道相似[4-5],表明随着年龄的增长,患病风险也随之增加。本组病人男女比例为1.51∶1,考虑与男性压力大、不良嗜好多有关,与诸多文献报道一致[5-6]。提示急诊入室抢救的对象已呈现老龄化趋势,60岁以上老年男性是急诊抢救病例构成的主要群体,该类人群常具有基础疾病多、病史不详等特点。因此,该类人群应是急诊关注重点,预检分诊时要求护士注意观察和询问,避免漏诊,忽视掩盖的病情;同时要求急诊护士具有风险防范意识,避免由于行动能力的下降,导致跌倒、坠床等不良事件发生,从而保障病人的生命安危和医疗安全[7]。

本组数据显示,急诊入室抢救日高峰为午后及夜间,11:00~23:00急诊入室抢救病例数均处于较高水平,与各研究中的高峰时段有所不同[8-9],这提示急诊医护人员工作强度大,几乎全天处于快节奏工作中。急诊管理者应合理安排人力资源,实行弹性排班,针对高峰时段调整人员,安排备班、志愿班等人员,医院领导也应重视护理人才库的建立[10],简化护理流程,缓解一线工作压力,确保病人得到及时高效的救治。全年入室抢救病人以冬季多,这与冬季呼吸系统疾病好发这一疾病自身特点有关,本组中秋季(10月份)抢救病人数明显增加,与消化系统急危重症易发于秋季有关;因此,需考虑到疾病的流行病学特征,在疾病高峰来临之前,提前做好应对措施,做好护理人员的培训工作,准备好相关抢救物资及设备,以保证抢救。

本组14 752例入室抢救病人疾病谱分类显示,前3位分别为循环系统疾病、损伤、中毒和外因的某些其他后果、消化系统疾病,占60.57%,各研究之间疾病谱排序存在差异。杜鹏辉[11]报道厦门市某医院前5位疾病分别是神经系统、消化系统、创伤、心血管系统、呼吸系统,这与本研究结果有所不同,考虑与地区差异、医院特色等相关,但总体上多数研究以神经系统、循环系统、消化系统、创伤、呼吸系统为主[12-14]。本次研究中损伤、中毒居于疾病谱第二位,男性受伤风险是女性的1.87倍,与Leidman等[15]研究结果一致。对于急诊护士而言,除掌握常见急危重症抢救知识和技能外,更应做到标准化急救护理[16],保证病人的抢救水平,提高护理服务质量[17];急诊绿色通道是危重症病人抢救关键[18]。近年来卒中、心肌梗死、外伤等绿色通道的建设已趋于完善,急诊护士是绿色通道运行的关键人员,重视多部门协作,把控关键环节,实现无缝衔接。此外,开展宣传教育,普及急性心肌梗死、脑卒中等急救知识,尤其是时间窗概念也是急诊护理工作的重中之重。

在本研究中神经内科、心血管内科为主要收治科室,这一结果明显高于罗东等[9]的研究结果,说明多数病人能及时分流,但仍有1.76%在抢救室滞留时间超过7 d,其原因主要包括病情复杂、床位紧张、拒绝分级诊疗等。目前中国大部分大型综合性三级甲等医院急诊病人超期滞留的情况十分突出,有研究数据显示三级医院急诊科接收危重病人数及抢救病人次数约为二级医院的4倍[19],出现了大病小病都往三级医院就医的现象,导致三级医院急诊人满为患,因而急诊分级分区,加速病人分流、减少滞留已成为急诊工作正常运行的基本保障[20-21]。纪超娜等[22]研究发现:医护人员与急诊病人分流密切相关,提示医护人员需做好病人分级分区,加强与病人及家属的有效沟通,加强各级医疗单位之间的协作,保证急诊病人及时分流。