“天教心愿与身违”

——试论道光朝《雍宫示范》图轴的创作真相与研究价值

2021-07-21同济大学人文学院上海200000

宗 亮(同济大学 人文学院,上海200000)

一般研究观点认为,清代宫廷绘画自嘉庆朝开始,便随国势衰微而渐入萧条,但秉持着“随事绘图”的基本原则,皇家画院机构“如意馆”直至清朝末年仍发挥着应有作用,并以大量的御容像、行乐图,严谨记录着帝后妃嫔的日常或政治活动。其艺术价值虽不比乾隆时期光辉灿烂,但仍旧是以图证史、揭示国家重大变革与统治者心路历程的重要旁证。以道光一朝为例,目前所存留的该类型题材就包括《旻宁松凉夏健图》《旻宁耀德崇威图像》《璇宫春霭图》《澂心正性图》《喜溢秋庭图轴》等数十幅之多,[1]体现了皇帝本人对御容留影的极大兴趣,及对图像纪实作用的一贯重视。而如此成规模的作画需求也间接培养了如沈振麟、贺世魁等一批技法纯属的写真画家,为同光时期宫廷绘画的短暂复兴做出了重要贡献。但受限于道光朝在清史上的负面印象,部分学者始终带着“统治者自顾不暇,哪还有闲情逸致去照顾画院”的主观偏见,[2]使得大多数清中晚期院画作品尘封于世、疏于关注。这其中便包括道光帝与爱妃们的“全家福”——《雍宫示范》图,这副神秘的卷轴画起初由八国联军盗窃出国,直至1986年,才重归广州博物馆收藏,并在当年做了唯一的一次对外展览,至今已久未露面。可实际上,对《雍宫示范》一画的研究远未到盖棺定论、束之高阁的局面,其本身还有诸多疑团未被揭晓,而那些隐匿于画中的答案则有可能成为补充清中晚期宫廷艺术史、还原道光朝后宫政治、反映道光帝精神世界变化的重要线索。因此,针对该画深入完整的分析就显的必要而有价值。

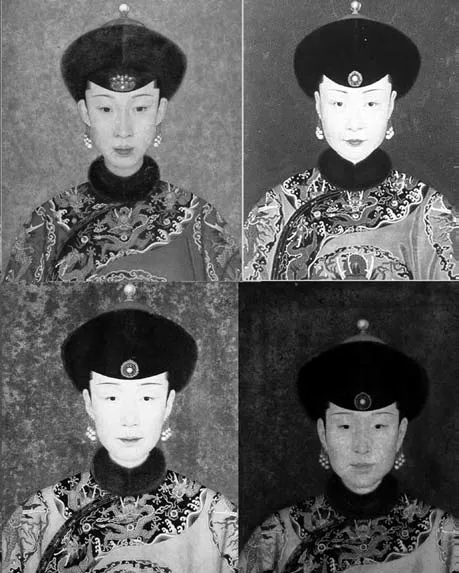

原作的匿影藏形虽然影响了学界研究《雍宫示范》的积极性,但通过目前所公开的信息,已能够还原出该画较为准确的细节:此画轴长748厘米,宽50.7厘米,纸本与绢本设色。卷首书“雍宫示范”四字,随后绘有7位御容半身像,依照次序分别是道光帝、孝慎成皇后、全贵妃(孝全成皇后)、和妃、静妃(孝静成皇后)、彤妃、和一位不知名妃子(图1)。绘者使用了清中后期典型的“中西结合”笔法,因此在人物的塑造上不仅能看到真实的肌肉结构,也同时带有工笔晕染的细腻过渡。但客观而言,其离康乾时期的人像艺术水平还有一定距离。观察整幅画轴的构图、装裱形式、艺术手法及内容立意,不禁让人联想到另一幅更加著名的作品——清乾隆时期《心写治平》图轴(图2)。如果将两幅画作放置比较,则会发现更多相差无几的细节:首先两者均为长卷,采用横列展示了皇帝与其后宫佳丽的留影。其次,画中人物都以正面半身的视角进行刻画,脸部微俯,下颌微收。皇帝本人表情静穆,妃嫔们则“呈现出专注听命,温柔顺从的忠诚之态”。[3]且人物除了一律穿戴正式场合才使用的“吉服”冠袍以示区别之外,还都通过形体大小暗示了身份阶级的高低。其中皇帝形体最大,皇后形体则较皇帝偏小,但同样大于其余后妃,由此来强调尊卑有序。最后,两者的制作方式同样应是一稿多画,即先完成单独画像,之后在一个统一的时间重新依旧画稿为模板再制而成。如以往研究就曾经发现过作为《心写治平》稿本的乾隆后妃系列油画半身像(图3);同理,印有道光帝皇子时期“养正书屋预览之宝”的孝慎皇后半身像,也可作为《雍宫示范》图轴存在先期稿本的明确证据(图4)。

图1 《雍宫示范》图轴(清,佚名,广州博物馆藏)

图2 《心写治平》图轴(清,郎世宁等,美国克利夫兰艺术博物馆藏

图3 乾隆后妃半身油画像(清,郎世宁等,法国吉美博物馆等藏)

图4 孝慎皇后半身像(清,佚名,故宫博物院藏)

以上种种相似性,的确很难用“纯属巧合”来解释。“长卷留影”的构图形式也并非清代宫廷绘画的一贯传统——事实上,除两者之外,还没有发现第三位清代帝王留下类似作品。所以,结合成画时间的先后顺序,双方在视觉上的高度吻合,只能理解为是《雍宫示范》对《心写治平》的刻意模仿。那么道光帝为何要制作这样一幅致敬意味浓厚的“仿品”?这个问题可从“内部”和“外部”两方面动机来回答。从“内部动机”——即道光帝人生目标的树立而言,爷爷乾隆一直从中扮演着重要角色。其童年的成长历程与乾隆创立“十全武功”的丰功伟绩接近重合(《十全武功记》完成时,旻宁刚满十岁),因此见证了清王朝在这位“政治强人”手中走向鼎盛。而乾隆对这个皇长孙也十分赏识,将其自幼带在身旁悉心栽培。史载,乾隆五十六年,道光帝以王孙身份随其祖乾隆秋狝,年仅十龄的他在首次行猎中便大显身手,引弓放箭,一举中鹿。令八秩老人乾隆爷大喜,当即颁赐黄马褂、花翎。还赋诗曰:“是宜志事成七律,所喜争先早二龄。”[4]耳濡目染之下,登基后的道光帝逐渐形成了以“敬天法祖”为核心的政治理念,[5]其极力坚守先皇祖制的背后,本质上是以乾隆为榜样的治国准则。另一方面,促成该画出现的“外部动机”则暗藏在卷首细节处的小字——道光七年岁次丁亥八月制,它不仅明确了成画时间,也提醒了观者,此年的不平凡。就在当年三月初五日至二十九日,清军相继收复了之前由张格尔叛乱而陷落的回疆西四城。至此,虽匪首张格尔侥幸逃脱,但自嘉庆二十五年开始,历时七年之久的张格尔之乱,名义上已得到控制。得知消息的道光帝进而感叹“现在回疆底定。永靖边陲。朕与天下臣民。同深庆幸。”[6]兴许是这件“永载史册”的大事推动,裹挟着胜利的喜悦,初登大宝的道光帝此刻志得意满,进而有了追赶爷爷、开拓盛世的抱负。这一点从两幅画命名的殊途同归便可见出:《心写治平》寓含儒家的治世目标,即“修身、齐家、治国、平天下”。暗示自己已经建立了一个《女史箴》中所描述的“爰始夫妇,以及君臣;家道以正,王猷有伦”之理想王国。同样的,在《雍宫示范》中,也可以看到这些自我夸耀的影子。“雍宫”自然指象征家庭的后宫之间和谐雅正,而“示范”的对象即可是天下万民,也可理解为“垂范后世”的样本——正如观看《心写治平》对旻宁产生的震撼,道光帝也想通过《雍宫示范》为后世子孙刻画出一位伟大帝王丰富而全面的人格魅力,满足一种能够为后世瞻仰的“纪念性”。[7]。

但《雍宫示范》更大的研究价值并非来自于它与《心写治平》的内在共性。以模仿为手段的创作方式,只能在动机上连接起两者的渊源,却不能证明《雍宫示范》最终达到了其追求的艺术与政治高度。相反,与《心写治平》体现的自洽与圆满对比,《雍宫示范》更像是充斥瑕疵的“半成品”。虽然它的制作纪年更明确、人物信息更具体,但却有两处令人费解的疑点破坏了画面的完整性:其一在入画人数上。正如多数学者认识到的那样,乾隆帝在《心写治平》中,一帝十二妃的配置不仅是清代后宫典章制度的缩影,也象征了一日十二月的宇宙运行法则,以示“天人合一”。但在《雍宫示范》中,这个数量变成了一帝六妃,刚好是前者的一半。其中后宫仅有皇后、贵妃和妃,而没有同样高等级的嫔位出现,让整幅画面对比之下显得戛然而止。更突兀的一点在于,最后一位明显着妃位吉服袍的女性,却没有任何的人物注释,这显然与画作中其他人的纪念属性相违背,应该被视作是皇帝刻意处理的结果,只是其原因尚不得知。

有关最后一位妃子的身份问题,目前唯一的切入点是其画中吉服袍的色彩。从图中看,她与前面的彤妃均着金黄色,符合《皇朝礼器图式》中对妃位礼服的使用法典,[8]因此其身份范围必然在与彤妃平级的妃位之中。而据清宫档案记载,除画中其他五位妃子之外,曾在道光生前晋封妃位的只有后来的“庄顺皇贵妃”琳妃与早年便入宫的祥妃两人。若是以入宫的先后顺序来推论,那么于道光十七年入宫的琳妃更有可能被安排在最后出现。而且以卷首标明的“道光七年制”为时间参照,那么此画起码经历了一次补绘,才能解释为何道光十一年入宫、十四年才封妃的彤妃能出现在画中。是否道光帝也给了更晚入宫的琳妃以这样的机会,从而再一次增加了卷轴的长度?很可惜,以上证据并不能直接回答这个问题。因为在《雍宫示范》中,时间并不是确立人物顺序的唯一标准,例如入宫时间更早的和妃却排在全贵妃之后,且《心写治平》的人物展示也同样存在打乱入宫顺序的情况,影响的因素可能包括身份差别及皇帝的喜爱程度等等,至今已很难理清其中缘由。不过,《雍宫示范》在具体断代上却有一处优于《心写治平》,那便是入画的每位后妃(最后一位外)在正式封号后,都另有小字记录具体的晋升过程,分别是皇后:“道光十三年七月二十四日册谥孝慎皇后”;全贵妃:“道光十三年八月十五日晋封皇贵妃、道光十四年十月十八日册立皇后”;静妃:“道光十三年八月十五日晋封静贵妃”;彤妃:“道光十六年七月初七日晋封彤贵妃”;和妃则应道光七年之后无位阶变动而没有其他记录。可以看出,这些小字都是在道光七年该画制作完成后逐步增添的,包括了列位后妃晋封与死后册谥的情况。假设琳妃同时出现在画卷上,那上述记录则出现了明显的缺失——以琳妃晋妃位的道光二十二年为界限,那么,“静妃道光二十年晋封皇贵妃、全贵妃道光二十年册谥孝全皇后”这两处关键信息是不可能不出现的,因为同样对比画中,“全贵妃晋封皇贵妃、皇后册谥孝慎皇后”的变动情况都被详细记录。因此,对以上自相矛盾的情况只有一种解释,即佚名妃子入画的时间肯定早于道光二十年。

于是符合该条件的就只剩祥妃一人。祥妃,满洲镶黄旗人,钮祜禄氏。道光二年以祥贵人身份入宫,居翊坤宫。道光三年十一月二十五日晋为祥嫔,五年四月十三日册封祥妃。但在道光十七年丁酉二月十一日复降为祥贵人,可谓命途跌宕。[9]不过清档显示,在道光九年还有“十七日丁未,上诣如意门外跪迎皇太后幸翊坤宫仍侍送”的记录,[10]显示道光帝曾陪皇太后专门去翊坤宫看望祥妃。再结合道光十一年其又生下皇五子奕誴,起码证明了,祥妃在彼时仍受宠有加的状况。因此道光七年制作的《雍宫示范》图轴中出现祥妃的身影,是合乎情理的。可为什么她不像画中的另几位后妃一样添注专属封号呢?这个问题也许与祥妃在道光十七年被贬为贵人的遭遇有关。实际上,祥妃早在道光十五年便有了遇冷的迹象。据《起居注》记载,道光十五年的万寿节“寅正一刻请驾后……受皇后等位及三公主、四公主礼,次受四阿哥、五阿哥、六阿哥、六公主礼”,这里唯独没有祥妃与其女五公主。[11]之后五皇子出喜,也仅仅封赏了“中和乐首领、太监等,银十两”,[11]而没有按照普遍礼制给每位奏乐太监进行赏赐,如之后八阿哥送圣,除领头太监外“赏太监三十二名,每名一两重银锞一个”。想必更早的某些时刻,祥妃已因触怒圣颜而祸及子女。所以,祥妃应该是道光七年第一批入选《雍宫示范》的成员,并排在所有人的末位,只是出于某种原因,在道光十七年被降为贵人后,原本“祥妃”的注释被人为抹去。

在清宫御容行乐图的绘制史上,类似成画后又被修改的情况并非没有先例。如曾有学者研究证明,乾隆继后乌拉那拉氏因“迹类疯迷”被打入冷宫后,那些与之相关的绘画都被刻意返工,用裁切、覆盖或涂抹的方式,删除了其一切画中身影。包括且不仅限于《心写治平图》轴、《塞宴四事图》轴、《弘历宫中行乐图》贴落等等(图5)。[3、12]所以,祥妃在道光十七年遭贬之后,其在《雍宫示范》中的封号被一并擦除是完全有可能的。不过,也许是罪不至死,对其的处理仅仅是抹去名称,而非像乌拉那拉氏般连画像都彻底裁除。再联系道光朝多位后妃反复升降的传统,如琳妃在道光十七年降为秀常在,十九年复为琳贵人;彤妃在道光十一年由睦嫔降为睦贵人,明年又复为彤嫔等等。[13]似乎此举也只是暂时的惩罚——只是直到道光帝驾崩,祥妃也没有等到恢复妃位的这一天。此外,除了被抹除封号,祥妃在画中的位次很可能也被后来者彤妃代替。仔细观察《雍宫示范》中,彤妃与静妃之间的空隙处,能明显看到装裱材质的变化,可能正是因为彤妃插入了原本静妃与祥妃之间的位置,才导致了此处需要重新装裱。若将此画作为缩影,历史上祥妃的失宠也正伴随着彤妃的获宠。史载,祥妃被降为贵人的前几天,“道光十七年丁酉二月十一日,祥妃位下灯火妈妈郭氏调至彤贵妃处”,[14]即由彤妃接收了原本照顾其起居的仆役。类似替换性还体现在著名的《喜溢秋庭图》上。该画完成于道光十四年,为庆贺圣寿所绘。画中包含了道光帝、皇贵妃、静贵妃,皇子奕詝、奕訢,三公主、六公主,及右侧一位独自赏花的妃嫔,其乐融融(图6)。本来按照《喜溢秋庭》“阖家欢庆”的主题,当时还是妃位且生有五皇子、五公主的祥妃更有入画资格,但有学者推测,该女子身份并非祥妃,而“应是一位在道光十三年时尚未有子女的妃子”。[15]根据这一条件,再对比《雍宫示范》中各妃子面部特征(图7),基本可断定入画的正是道光十二年刚晋封嫔位,之后春风得意的“彤妃”。如此看来,道光帝早在《雍宫示范》之前,便尝试过由彤妃取代祥妃在画中的位置。具有讽刺意味的是,这位红极一时的彤妃,最终也没逃脱姐妹的命运,于道光二十四年由贵妃被连降三级贬为贵人,半生之努力顷刻化为泡影。

图5 《塞宴四事图》轴及《弘历宫中行乐图》贴落中继后乌拉那拉形象被抹除的细节(清,郎世宁等,故宫博物院藏)

图6 《喜溢秋庭图》(清,贺世魁,故宫博物院藏)

图7 《雍宫示范图》轴与《喜溢秋庭图》中佚名妃子像对比,五官与面部轮廓接近,特别是较为突出的咬肌、尖瘦的下颌曲线,特征高度相似

在梳理了画中佚名女性的身份之后,有关《雍宫示范》的其他问题逐渐明朗。目前可以肯定的是,该画至早在道光十七年二月祥妃被降为贵人后,至晚在道光二十年四月静妃封为皇贵妃前,便已停止添补更新,使画面中的御容数量永远定格在了一帝六妃。这个时间节点并非偶然——道光二十年,即“第一次鸦片战争”爆发之年,清朝的国运和近代中国史迎来了转折点,也戳破了道光帝“天朝上国”的美梦。在得知战败并割地赔款的消息后,史载:其“负手行便殿阶上,一日夜未尝暂息。侍者但闻太息声,漏下五鼓,上忽顿足长叹,旋入殿,以朱笔草草书一纸,封缄甚固,时宫门未启,令内侍持往枢廷”落寞之情溢于言表。[16]从心理史学的角度,也许可做以下假设:被失败情绪围绕的道光帝,接受了现实的无奈,也明白由于这一人生“污点”,自己注定无法再复制爷爷的成功,进取之心日渐消磨。甚至对大臣仿造西式先进兵器的建议,曾朱批“朕知必成望洋之叹也”。[17]对原本预设在《雍宫示范》中的目标更是不再抱有幻想,失去了继续营造的兴趣。再加之道光帝与其妃嫔年龄相差本就较大,情感基础淡薄,以及多数学者认为其性格“犹豫不决,愚昧无知,气度狭小”,[18]从而可能将郁闷宣泄在后宫之中——其执政晚期,确有数位佳丽被降级发落。[13]这一现象在同时期宫廷绘画中也有所体现。不仅鸦片战争后少有后妃单独画像出现,而且在其晚年唯一可考的行乐图《澂心正性》图轴之中(图8),只见皇子皇女的身影,而没有任何一位后妃随道光帝入画,与此前《喜溢秋庭》的夫唱妇随形成鲜明对比,暗示了其关注重心从妃嫔到子嗣与继承人的变化。

图8 《澂心正性》图轴(清,佚名,故宫博物院藏)

至此,结合所有史料证据与推测,可以说,《雍宫示范》图轴的创作过程远非表象那般静穆和谐,而是暗藏起伏与曲折。该画诞生于道光帝大展宏图之时,前后跨度约十余年,经历了起码三次调整。除道光七年首次绘制包括道光帝、皇后、全贵妃、和妃、静妃、祥妃在内的六人之外,又于道光十六年之前添入彤妃,并对该画重新装裱,将祥妃置于末位。在此期间,一次性或分批增加了每位后妃的身份变动情况,以小字标注在原有封号下方。最后的修改发生在道光二十年之前,添注了彤妃晋封贵妃的信息,同时抹去了祥妃的名号。但由于外部政治环境与道光帝本人的心态变化,此画终究草草收场,失去了与《心写治平》一较风采的资格。它的结局隐约透出一股凄凉,不仅诉说着祥妃纨扇之捐的故事,也同样化作道光的人生缩影,正如陈旭麓先生评价:“一个本想有所作为,励精图治,起衰振敝的皇帝,却卫道乏术,回天无力……从这个意义上来说,道光是一个历史上的悲剧人物”。[19]而他身后,则是旧中国沦为半殖民地半封建社会的肇始。这幅本该“垂范后世”的粉饰之作,最终阴差阳错的成了这段血泪史的无声见证。