为开放而设计:生活实验室(Living Labs)的系统性文献综述①

2021-07-21宋东瑾上海交通大学设计学院上海200240

宋东瑾 韩 挺(上海交通大学 设计学院,上海 200240)

一、社会创新、开放设计与Living Lab

伴随着“设计民主化(democratization of design)”②设计民主化指在处理复杂的社会问题时,尽可能地让更多人参与设计过程和有更多话语权。[46]的过程,设计的边界一直在扩大与开放。近年来,专业设计师和研究者引导或发起了一系列社会创新项目,如设计丰收、米兰公园、新通道、小毛驴市民农园、生菜屋等,取得广泛的社会效应。③更多设计介入社会创新项目详见社会创新与可持续设计联盟(Designfor Social Innovationand Sustainability)网站:https://www.desisnetwork.org.专业设计者和研究者均意识到设计介入社会创新领域,需要尊重非专业设计者的知识和创造能力,设计的开放程度以及开放方式决定了真实情境下社会创新设计的品质。

现有开放设计的探索包括“作为过程的开放”和“作为结果的开放”,即开放设计过程和为开放而设计两方面。一方面,专业设计者探索不同方式、不同程度的开放设计流程,赋能非专业设计者参与设计和创造过程,如用户为中心的设计、参与式设计、用户驱动式设计等方法的兴起与推广,更多地关注专业设计者单向地向非专业设计者开放设计。另一方面,在世界各地出现了多种支持协作式社会创新的开放性平台性组织。这些尝试包括Urban Lab、Change Lab、City Lab、Living Lab、Design Lab、Gov Lab、Impact Lab、Social Lab、Desis Lab、Policy Lab、Reality Lab、Social Innovation Lab、Fab Lab、Experience Lab等。④基于Guildlines for Urban Labs, 2017的整理。详见链接:http://www.urbanexp.eu/data/GUIDELINES_270617.pdf.来自政府、公共部门、社会组织、高校、研究机构、市民及市民团体等不同背景的人们,带着各自的视角、资源、能力,在创新系统中形成多元、多变、复杂的互动关系,共同产生、应用和开拓新的想法,作用于社会问题和提升社会整体能力。在共同为社会创新的目的进行合作时,专业设计者和非专业设计者不可避免地相遇。不但需要专业设计者单向地开放设计过程,同时需要探索双向开放的模式。如何为开放而设计,更好地释放和整合多方的设计力量,促进社会创新产生的长效机制,成为设计界共同关注的话题。

Living Lab作为开放性平台性组织的尝试之一,是欧盟为解决社会紧迫问题和提升欧洲整体创新竞争力,将1995年起源于美国麻省理工大学真实情境下进行研发的Living Lab概念,发展为公共-私营-高校-市民多利益相关者开放创新模式。2006年,欧洲Living Lab网络(European Networkof Living Labs,ENoLL)成立,至2019年8月,世界范围内已有400多个Living Lab先后加入这一网络。Living Lab多样化探索,产生了大量创新项目和解决方案,广泛作用于医疗健康、节能环保、乡村发展、交通、通讯、智能生活和智慧城市等与人们生活密切相关领域。在国内,2009年,北京邮电大学在医疗健康与养老领域探索Living Lab创新模式。2015年,同济大学加入ENoLL,并将Living Lab理念全面应用于教学、社区营造、城乡互动及循环经济领域,产出了NICE 2035、设计丰收2.0等一系列创新成果。陆续也有广东工业大学等院校围绕Living Lab概念进行设计教学活动。

国内外Living Lab的研究和实践,既有关于开放设计过程,也涉及为开放而设计。本文通过对Living Lab的系统性文献综述及ENoLL中167个仍活跃的Living Lab的案例比较分析,厘清Living Lab的起源、内涵、创新机制研究流派、类型及其中开放设计的现状和途径,为深入理解Living Lab这一社会创新模式,以及构建为开放而设计的概念框架提供基础。

二、研究的设计

1.系统性文献综述与文献计量分析

已有研究和实践表明,Living Lab概念被广泛用于不同途径和项目,[1]尚未形成一致的研究流派、理论或原则。[2–5]本研究采用系统性文献综述方法(systemicliteraturereview)[6]全面理解Living Lab,研究分为界定研究问题、设计方案、检索文献、评估文献、抽取数据资料并综合成篇六个步骤。

(1)研究问题:Living Lab的起源、内涵特征、创新机制研究流派及其中开放设计研究现状。(2)设计方案:本研究的系统性文献综述部分的数据来源为Living Lab相关文献。基于1990年到2019年的出版物(检索时间2020/5/15),以“living lab”“living laboratory”“living labbing”“生活实验室”单数和复数形式为关键词,在web of science核心数据库中对中英文期刊论文的文章标题、摘要和关键词初步搜索。(3)搜索文献:合并重复文献,补充参考文献中的相关文献,并浏览文章摘要,确保其内容与Living Lab高度相关,共计566篇期刊论文。除此之外,Open Living Lab Days为ENoLL主办的学术会议,本研究也将2013年至2019年间141篇会议论文纳入文献评估范围。初步搜索707篇论文形成Living Lab文献数据库。(4)评估文献:本研究以发表时间优先(2006年至2019年)、(SCI/SSCI/A&HCI)索引期刊及高引用(年均引用次数超过5次)论文优先、涉及理论分析和文献综述类的文章优先为评估标准,对搜索的文章进行筛选,257篇期刊论文及23篇会议论文进入系统性文献分析数据库。(5)抽取数据资料:应用citespace文献计量软件,分析Living Lab概念演变过程(起源、发展阶段)和引用共现网络(中心性高引论文);应用NVIVO文本扎根编码软件,基于中心性高引论文,抽取Living Lab内涵(定义、特征)、创新机制研究流派及开放设计现状(用户角色、设计现状)等方面的数据,并进行编码。(6)综合成篇:结合文献分析结果和ENoLL中167个案例的比较分析,围绕Living Lab的起源发展阶段、多义性、类型及其开放设计来综合成文。

2.案例比较分析

首先基于活跃优先和非网络式①网络式:基于一定目的多个成熟的Living Lab形成Living Lab联盟。原则,对Living Lab相关案例进行筛选,共有167个Living Lab纳入本研究范围。这些Living Lab的案例数据主要来自于文献中案例描述部分、ENoLL网站、ENoLL内部资料、官网以及多种社交媒体等。并辅助半结构补充访谈,获取足够的数据,支持Living Lab案例的比较分类及其中开放设计现状研究。

三、Living Lab的发展阶段、多义性及研究趋势

1.Living Lab的发展阶段

总体来看,Living Lab概念出现和发展可以分为三个阶段。(1)1749年至1995年,Living Lab一词开始出现;“Living Laboratory”最早可追溯到1749年,Knight将Living Laboratory作为身体要素、条件及实验环境。[7](2)1995年至2006年,Living Lab概念成形和传播阶段;麻省理工大学媒体实验室的William Mitchell教授被公认为是Living Lab概念的“祖父”。他在利用泛在计算技术(ubiquitous computing)进行城市系统工程创新时发现,传统封闭实验室的研发模式难以准确把握用户行为,尤其是用户随环境的动态变化,导致实验室中由专家们构想和开发出的技术,在现实生活中无法应用。1995年,他成立了世界上第一个Living Lab研究联盟,正式提出Living Lab概念,他认为,“Living Lab是一种在多元且快速变化的真实情境中,进行感知、设计、原型、验证及不断优化各种疑难问题解决方案的研究方法”。[8]1998年,芬兰学者NiitamoVeli-Pekka在麻省理工大学访问期间接触到这一概念,并将其应用在与欧洲ICT企业诺基亚的合作项目中,[9]87–102这在欧洲激发了零星尝试。2005年,Eriksson等基于Von Hippel的用户创新潜力[10][11]及Ballon等的测试和实验平台的综述和比较,[12]进一步将Living Lab拓展为引入用户参与创新过程,推动社会发展和全面提升创新能力的方法。(3)2006年至今,处于实践探索和理论发展阶段;欧盟面对竞争力下降和人口老龄化等纷繁复杂的社会挑战,迫切需要新的方式组织创新活动。[2]基于“里斯本战略”,②2000年3月,欧盟领导人齐聚葡萄牙,希望通过鼓励创新,大力推动ICT应用与发展。到2010年,将欧盟建设成为世界上最具活力和竞争力的知识型经济体,并创造更多、更好的工作岗位和增加社会凝聚力,实现经济的持续增长。决定在欧盟层面推动Living Lab的研究、发展和应用。[9]87–102[13][14]2006年初,欧盟资助CoreLabs和Clocks两个共同创新系统构建的Living Lab先导项目。2006年,芬兰轮值欧盟主席国期间,芬兰总理Matti Vanhanen发布《赫尔辛基宣言(Helsinki Manifesto)》启动欧洲Living Lab运动。Living Lab运动,在具有深厚信息技术基础和公民参与传统的北欧地区,以“自下而上”“聚焦中小企业”的方式兴起。

2.Living Lab的多义性及关键特征

随着Living Lab在欧洲所涉主题增多、尺度扩大,处理问题复杂性增加,这些形式、机制、目的各异的Living Lab逐渐成为测试平台(testbed)以外的创新模式。[15]其概念转变源于欧洲三个创新传统,即20世纪70年代的“协作式设计(cooperative design)”、20世纪80年代的“社会实验(social experiment)”和20世纪80年代的“数字化城市(digital cities)”运动。目前,Living Lab的研究和实践呈现多学科、[16][17]多文化、[17]多利益相关者、[18]多情境、[19]多方法[20]等特点,学界对Living Lab的定义远未达成一致。[21][22]Living Lab的定义有关两个方面,一是从什么视角来理解Living Lab;二是不同视角下找出Living Lab的关键特征。

本研究系统性梳理了文献综述库中所涉及的60个定义,这些并未覆盖所有的Living Lab定义,但具有一定的代表性和差异性。基于术语分析,将Living Lab的理解视角及其关键特征建立交叉矩阵(如表1)。

表1 Living Lab的理解视角及其关键特征建立交叉矩阵(作者自绘)

这些定义对Living Lab的理解角度集中于:(1)Living Lab作为创新环境或情境(context/environment/setting/place/field/milieu/physicalregions);(2)Living Lab作为创新途径或方法(approach/way/methodology /instrument/tool);(3)Living Lab作为创新中介、组织、平台和协调者(platform/intermediary/facilitator/organization/entity);(4)Living Lab作为创新网络(network);(5)Living Lab作为创新系统(system/ecosystem)。虽然有理解视角的区别,但这些视角间是相互补充而非相互矛盾,部分学者也兼顾多个角度更为综合地对Living Lab进行定义。

从不同理解视角出发,进一步提取与Living Lab关键特征相关的文本并进行聚类,对照已有的Living Lab关键特征的研究可见,对于Living Lab的特征描述集中在:(1)真实情境;(2)开放创新;(3)引入用户/以人为中心;(4)多利益相关者;(5)公共—私营—人的关系;(6)测试、共创、辅助、赋能等活动;(7)以创新为目的。不同的理解视角对Living Lab的关键特征的关注点也各有偏重。如Living Lab作为创新情境时,对环境的真实性和以人为中心描述居多;Living Lab作为创新流程时,侧重流程不同阶段的创新活动及迭代流程的阐释;Living Lab作为创新网络或系统时,侧重多元主体关系及创新目的。

总之,对Living Lab的定义分为两层:宏观层面,Living Lab是来自企业、政府、公共服务部门、高校、社会组织、中小型企业、市民等利益相关者,构成公共—私营—人的合作关系及创新系统;微观层面,Living Lab是具体项目中的真实情境、引入利益相关者的方法以及感知、概念、共创、原型、测试和评估的反复迭代的创新途径和方法。正如ENoLL对Living Lab的定义,其综合性地回应了学者们对Living Lab的理解,即Living Lab是基于系统性共创的开放创新系统,是在真实社区和环境中整合研究和创新过程。①openlivinglabs.eu/aboutus

3.Living Lab创新机制研究现状及趋势

随着Living Lab实践积累及理解的深入,学者们的关注点从“Living Lab是什么”转向“Living Lab是如何运作的”,学者们对Living Lab的创新机制探索可以分为三代。

(1)第Ⅰ代学者对Living Lab创新机制的研究主要集中在真实情境中用户行为与知识挖掘,强调对真实情境的理解。一是将Living Lab作为实体的物理空间,内有泛在式传感器用于收集用户和环境数据。二是将Living Lab作为用于实验的真实生活环境,实验者可根据研发需要来发起测试。三是将Living Lab看作不同利益相关者进行共创的、开放而真实的情境。Living Lab作为情境,研究重点在于实验环境构建及环境与用户行为的相互影响。将Living Lab看作环境或情境时,学者们关注情境的真实性、[23]191–198[24][25]实验情境的选择、[26–28]不同利益相关者应用Living Lab的动机、[29][27]701–709Living Lab中用户行为与环境的互动[23]191–198[27]701–709[30][31]1–8等。

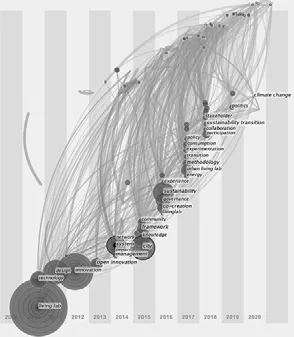

图1 Living Lab的创新机制研究的共现网络(作者自绘)

(2)第Ⅱ代学者关注Living Lab引入用户参与产品或服务研发的流程及方法。一是Living Lab本身作为方法的研究,[12][17]以用户主导的创新方法及不同角色的合作关系为基础,关注产品、服务或系统迭代式和阶段性创新过程,调研、设计、测试和改进等各阶段的典型创新活动,如Ståhlbröst等提出,发现、设计和评估三阶段的迭代式FormIT方法。[4]二是Living Lab中方法适用性的探索,研究重点在于发现、“借用”和优化不同阶段中的方法工具。[32][33]以上的机制模型的共同点是,将Living Lab看作是多阶段的线性创新过程。Living Lab作为开放创新模式,其优势在于处理真实情境中大量动态不可控的复杂性资源及不确定性。因此,有部分学者批判这种线性的创新机制模型,即使增加了迭代和反复的特征,也难以解释Living Lab方法应对弹性而松散的协作目标时的其优势所在。

(3)第Ⅲ代Living Lab研究者的关注点转向从系统角度对Living Lab创新机制的理解。关注政府、高校、企业、社会组织及个人等不同利益相关者之间的合作模式。从系统角度分析Living Lab创新机制时,既有Living Lab作为创新平台、中介机构和协调者,在创新网络和创新系统中的角色和作用的探索,也有将Living Lab自身看作是一个创新网络或系统的研究取向。

Living Lab作为创新平台时,强调Living Lab作为基础设施(平台)的功能,如研究用户每日行为习惯的实验平台、[31]1–8基于真实用户环境的开放创新平台。[12]Living Lab作为创新的中介机构,主要讨论Living Lab如何链接不同利益相关者、要素或资源形成创新网络或系统,[34]255如何帮助人们结构化知识、[34]255[35]获取参与创新过程的主动权[36]和资源知识的互换[1]等。

将Living Lab看作创新网络时,需要整合发生在组织边界之外的不同利益相关者的创新活动,[1][12][36]这要求原有的企业为主体的价值链转向关注价值共同创造。学者们关注创新网络中不同参与者的角色、资源及相互关系。Orava认为,Living Lab系统中有赋能者、使用者、提供者以及应用者四种主要角色。[37]基于Orava的研究,Hirvikoski提出:“菜单式创新桌(orchestration table)”概念模型,利益相关者们根据创新需要形成创新网络,通过不同角色间的互动和协作,共同建立新的意义、创造价值及相关知识产品、资金、股权的分配方案。[38]Seppo Leminen提出,网络结构、利益相关者角色及创新成果构成的Living Lab创新网络三角模型。[39]

Living Lab自身作为创新系统时,学者们关注Living Lab创新系统的主要功能和构成要素。如Living Lab作为技术—社会—经济系统,关注人们与可持续发展相关的社会需求,其创新成果包括工具、人种志研究、模式,及原型等。[40][41]106-118Living Lab是与“四螺旋(quadruple helix-models)”①四螺旋模式是政府为代表的公共部门、公司为代表的私营机构、高校为代表的高等教育和研究机构以及市民为代表的公民社会共同作用,合作产生创新的模式。模式紧密联系的创新系统。[42][43]用户不仅是信息来源和“围绕他们设计”,[39][41]106-118也要在创新过程中被赋能,充分释放人们的创造力,Living Lab是通过赋能用户成为合作伙伴共同产生价值的系统。[44]

(4)Living Lab创新机制研究的演变:从环境、方法转向系统视角。从环境和方法角度来解释Living Lab的创新机制的研究,多见于早期Living Lab文献中,Living Lab主要用来辅助产品或服务的研发。随着Living Lab的实践和研究的深入,尝试解决更为复杂社会问题时,以情境、方法、组织、平台等角度去解释不同类型Living Lab的创新机制有其局限性。

自20世纪30年代,熊彼特提出“创新”概念至今,创新理论经历了从技术推动线性模式、需求拉动线性模式、技术—需求同步耦合模型、环链模型、创新网络到创新系统的反复与并存的发展历程。[45]学者们对Living Lab的创新机制探索也经历了相似的过程,即从Living Lab作为环境、方法转向从系统角度理解Living Lab。这样的转变既是受整体创新研究范式的影响,也是深入研究Living Lab和处理愈加复杂的社会问题的要求。

四、Living Lab类型及其开放设计现状

Living Lab是以人为主要创新资源的创新系统,人在Living Lab中能否发挥积极作用是Living Lab能否成功的关键。在对ENoLL中仍活跃的167个Living Lab的案例进行比较分析时发现,因创新导向及人的积极性不同,Living Lab呈现多样的构成和运作模式。(1)创新导向:社会创新不但是满足社会需求的创新成果,也涉及以社会的方式达成创新。在Living Lab中,存在着以技术主导的满足社会需求的产品或服务的研发与测试,及以社会为导向的社会资源重组两类创新导向。(2)人的积极性:创新活动涉及问题/需求的所有者。如果这些问题或需求的所有者仅作为信息的提供者,如提供有关情境的知识或测试后的反馈,可以认为他们是消极参与状态。如果他们参与共同设计并投入自身知识、资源和能力参与创造过程,则为积极参与。具体来说,根据Living Lab中人的积极vs消极参与,以及创新成果导向社会导向vs技术导向,可以将ENoLL中167个Living Lab分为四种运作模式(图2),测试型Living Lab(19个)、共同设计型Living Lab(56个)、参与型Living Lab(31个)和共创社群型Living Lab(61个)。这四类Living Lab中均涉及公共—私营—高校—市民四方参与者关系的建立与互动,但由于创新导向及问题/需求所有者在创新过程中的角色不同,设计在Living Lab呈现不同的开放状态。下文将逐一描述各类Living Lab特点及运作方式。

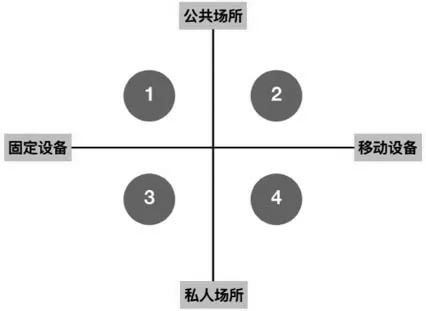

图2 测试型Living Lab的四种测试场景(作者自绘)

1.测试型Living Lab

这一类Living Lab将问题/需求所有者(通常是用户或市民)看作是被调研的对象及提供测试反馈的来源,参与技术开发的调研或测试阶段。人被严格的区分为观察者与被观察者,用户被物化为可以提供需求及行为数据的创新资源“小白鼠”,进而发展了一系列招募用户、观测用户行为的流程和方法。

根据情境属性(公共—私人)和设备状态(固定—移动),可以将应用Living Lab进行用户测试的创新活动场景分为四种类型:(1)测试场所是集体或公共有检测设备的空间(如:工作地点、机场、图书馆、城市);(2)在集体或公共场所测试个人移动设备;(3)将用户引入实验场所(如有特殊传感器的公寓);(4)参与者的私人空间(如在用户家中个人移动设备)。

主导者根据项目需要搭建不同尺度的用于测试的基础设施,布置传感器和观察窗,获取用户或市民在其中生活和使用行为的数据。研究者分析获取的数据,用于理解用户行为和需求、对产品或服务的反馈以及对复杂问题的决策进行模拟。这样的基础设施建设可以被视为主导方的资源投入,用以吸引感兴趣的合作者加入创新网络。其Living Lab的构建工作流程可以被归纳为:基础设施搭建——观察/测试——收集数据——反馈改进。

2.共同设计型Living Lab

在这一类Living Lab中,问题所有者不仅作为与其生活情境相关的信息来源,而且在一定程度上参与共同设计过程。Living Lab研究者们通过问卷和线上平台构建用户库(userpanel),提供理解、共同设计、原型测试和评估等一系列共同设计的研究和实践方法,最大程度的获取用户或市民有关其所处情境相关隐性知识,寻找机会点和提供反馈信息,用于培育中小型企业。在这类Living Lab中,赋能者(enabler)、提供者(provider)、开发者(developer)及使用者(user)均有明确的分工与利益诉求,不同主导方的目的和资源投入不同,Living Lab呈现不同的创新模式和产出创新成果。Living Lab的构建工作流程可以被归纳为:招募参与用户或市民——理解——共同设计——原型构建——测试反馈——改进这一不断迭代的过程。

3.参与型Living Lab

在这一类Living Lab中,问题所有者被认为是可以通过改变自身行为解决问题的创新资源,主导者通过一系列教育和培训活动,提升人们对所处情境的问题的认知,进而促进参与者行为模式的转变。主要关注的领域包括:(1)数字素养提升与减少数字区隔(Guadalinfo Living Lab、CINTEL Living Lab和Birmingham Living Lab);(2)本地文化生活(Roswell Voices LL、Universcience Living Lab);(3)气候与能源效率(Living Lab Green School、Energy&Water-Greater Copenhagen Living Lab);(4)医疗健康与独立生活(Hygee Lab、Care Innovation Center West-Brabants)。这类Living Lab的构建工作流程可以被归纳为:教育/培训——意识提升——行为改变。

4.共创社群型Living Lab

以上三类Living Lab从观察获取问题所有者的信息,到共同设计,再到改变其意识和行为使其成为解决方案的一部分,均不同程度的开放设计过程以引入目标用户或广大市民参与创新过程。与测试型、共同设计型和参与型Living Lab相比,共创社群型Living Lab的主要特征是将人作为主要的创新资源,并积极地促进其发挥主观能动性,贡献其知识、能力和资源于解决方案。这些人不但共同创新,而且来自公共—私营—高校—市民的利益相关者们围绕共同的价值和愿景形成紧密合作的社群。这类Living Lab的建立过程为:发现问题——聚集利益相关者——形成共同愿景——共同行动。

总体而言,测试型、共同设计型和参与型Living Lab中,开放设计主要呈现为不同程度的开放设计过程,被引入的用户及利益相关者不需要认同Living Lab的发展愿景,仅根据不同的项目或主题提供相应的创新资源及获得收益,问题所有者的投入有限。这样的创新机制,限制了Living Lab式社会创新系统对社会创新最关键的社会结构或资源的重组,这也导致大部分Living Lab运行机制高度依赖主导者公共资金、各类基金和资源的投入,缺乏自我造血能力。

五、讨论:Living Lab与开放设计

Living Lab是在欧盟陷入“创新困境(innovation paradox)”背景下提出的,如今在我国内忧外患亟需创新力量的情境下,讨论这一概念的发展、应用及创新机制尤具意义。

世界范围内出现了一系列的“社会实验室”,其共同点为创新参与者为利益相关者,需要其投入自身资源、能力和知识到解决方案中,通过实验性和快速迭代的创新过程,在真实世界中进行全面的、深刻的、持续的创新型社会构建。这并不是一个“自动”或“自然”进行的过程,面对这样复杂的系统,亟需探索有效的创新机制。如何开放设计更好地释放和整合多方的设计力量,最大程度激发参与者创意和调动参与者积极性,促进社会创新解决方案持续地产生,需要开放设计的介入。

Living Lab也是这样的尝试之一,具有出现早、数量多、范围广、活跃度较高等特点。本研究在对Living Lab进行系统性文献综述及案例的比较分析中,发现Living Lab和开放设计的研究呈现三个转向趋势。一是Living Lab的定义从作为环境和方法,发展为创新系统的认识。二是Living Lab的创新机制研究,从环境方法,转向更为复杂的系统角度研究。三是Living Lab中开放设计的研究,从不同程度的开放过程转向关注为开放而设计。这在一定程度上,体现了专业设计师进入社会创新领域,专业设计师和非专业设计者相遇为社会创新的目的合作时,所面临的困境和转变趋势。

在这里,开放既是手段又是目的,既要打开设计的边界去探索新的知识和能力,也需要将设计作为驱动力来促进系统的开放。在这样的情境中,探索如何开放设计具有了两重含义,一是开放设计作为手段,探索如何开放设计对象、设计流程、设计结果,探索设计在系统中的作用,从而能够尽最大可能地引入和协助利益相关者参与共创;二是开放作为设计的目的,即为开放而设计,设计起到驱动作用,促进真实情境的开放,从而构建Living Lab式社会创新系统。当开放作为目的来考量时,设计可以被作为驱动力,作用于Living Lab式社会创新系统的形成过程。Living Lab式社会创新系统的形成过程中,共同愿景的达成以及创新资源的集聚和再分配对创新系统的形成至关重要。设计的驱动作用从“使参与”的多方找到各自利益点,转向“赋予愿景”,即设计帮助多方利益相关者形成有共同愿景的社群。

这样的设计探索可以被认为是在社会创新系统情境下,对原有专业设计含义和知识的拓展。“为开放而设计”的探索为拓展设计学科边界和设计知识的开放带来了机会。