新冠疫情对关中盆地空气质量的影响

2021-07-21李小飞李锦雯华晓羽李升苹王羽琴陈庆彩

余 锋,李小飞,李锦雯,华晓羽,陈 前,李 豪,李升苹,常 甜,王羽琴,陈庆彩

(陕西科技大学 环境科学与工程学院, 陕西 西安 710021)

0 引言

新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情于2020年春节前夕爆发于中国武汉,并迅速向全国蔓延,疫情形势迫在眉睫.鉴于此,陕西省启动了重大突发公共卫生事件一级响应,实施了一系列严格的防控措施,如严格限制旅行和非必要公共活动,居民居家隔离等,这使得道路上机动车数量大幅减少,大部分工厂企业、城市建设都处于停工状态[1,2].尽管政府严格的防控措施对人们生活和社会经济活动产生很大冲击,但这些措施使得工业源、生活源、扬尘源等的排放量大幅下降.关中盆地作为我国空气污染最严重的地区之一,近年来政府不断加大空气污染的治理力度,重污染和严重污染的天数逐年下降.但在冬季,关中盆地依然会有大气污染的霾事件发生.大量研究表明,大气污染对人类身心健康存在极大地危害[3-5],其中大气污染物中的细小颗粒物(PM2.5)往往是呼吸疾病、心血管疾病的重要诱因.因此,疫情防控期(2019年11月15日~2020年5月31日)可以被视为关中盆地的一次“极限减排实验”,可以用来评估疫情期间污染源对关中盆地空气质量影响,一方面可以对之前制定的空气污染治理思路进行补充和完善,为未来大气污染控制的政策制定提供参考;另一方面可以评估关中盆地的空气改善潜力,为“十四五”和即将到来的中华人民共和国第十四届运动会期间的空气质量目标的制定提供依据.

在疫情期间,城市的各种污染源得到了最大限度的减排,为研究人为源和自然源对空气质量的影响提供一个绝佳的机会,所以研究防控措施间接导致污染源减排对空气质量的影响也成为学者关注的热点问题.有学者对过去类似这种特殊时期的空气质量变化情况相关案例进行了研究,如在北京奥运期间PM10下降了51.6%,O3、SO2、CO和NOx日均浓度较之前分别下降了23%、61%、25%和21%,因为“限号”等交通管控措施使得交通源排放的VOCs下降了55.5%[6,7];而在“APEC会议”后则出现了一个网络词“APEC蓝”来描述空气质量状况,在对天津市大气中的PM2.5分析发现“APEC”期间一次无机离子(Na+、Mg2+等)由会议期间的8.84%上升到14.50%,二次离子(NO3-、NH4+等)由会议期间的48.12%下降为会后的42.68%[8];在杭州G20峰会期间,政府的管控措施使机动车排放大幅度降低,城市的NO2浓度较管控前出现大幅下降,与湖州、绍兴等周围城市的降幅相比处于第一位;Chen等[9]的研究表明,严格的管控和交通减排措施使疫情初期的空气质量改善比较明显,这些措施使武汉和全国的NO2分别下降22.8μg/m3和12.9μg/m3,PM2.5分别下降1.4μg/m3和18.9μg/m3.以上研究表明,在特殊时期内严格的防控措施对空气质量的改善产生了非常明显的效果.

关中盆地作为全国空气污染最严重的地区之一,国务院《打赢蓝天保卫战三年行动计划》[10]、《京津冀及周边地区、汾渭平原2020~2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》[11]等都将关中盆地列为重点治理对象,由此可见大气治理任务仍然艰巨.同已有研究相比,关于疫情对关中盆地空气质量的影响分析相关方面的研究还鲜见报道.基于此,本文对疫情期间关中盆地的空气质量变化进行了分析,时间选择上覆盖了整个疫情防空期(2020年5月以后的常态化防控时间未计算在内),并且根据气象、交通和工业等数据与资料,分析了关中盆地大气污染的自然和人为因素,研究结果将有望于服务当地,为地方大气污染治理提供参考和依据.

1 材料与方法

1.1 研究区域

关中盆地(下辖西安、咸阳、渭南、铜川、宝鸡)坐落于中国西北地区,是一个半封闭的狭长盆地,西起宝鸡东至潼关,南依秦岭北抵北山,东西长约360 Km,南北宽约110~190 Km(如图1所示).关中盆地为暖温带半湿润的季风气候区,四季分明,冬夏较长,夏季高温多雨,冬季寒冷干燥.关中盆地的年均气温在10.1~13.3 ℃,各市都相差不大,其中西安市是关中夏季高温中心,关中盆地年均降水量在550~745 mm,降水主要集中在7~9月,年均日照时数在1 377~2 412.5 h,年均无霜期在180~213 d.2018~2019年,关中盆地的平均气温为12.8 ℃,平均相对湿度为64%,平均风速为2.3 m/s,平均降雨量约为579 mm.冬季采用化石燃料为供暖燃烧源,加上地形原因使得关中盆地是中国空气污染最为严重的地区之一[12,13],如位于关中盆地中心的西安近年来冬季霾污染事件频发[14].

1.2 数据来源

本文选取2019年11月15日~2020年5月31日(以下简称疫情期间)作为研究时段,按照省防控办的防控阶段划分将疫情期间分为疫情前(2019年11月15日~2020年1月19日)、严控期(2020年1月20日~2020年3月17日)、复工复产期(2020年3月18日~2020年4月29日)、常态化阶段(2020年4月30日~2020年5月31日),该时段涵盖了停工停产到复工复产的整个过程.为更好的对疫情期间的空气质量进行分析,同时选取2019年同期(2019年同期指2018年11月15日~2019年5月31日)时段进行对比研究.空气质量数据来自于中国环境检测总站(http://www.cnemc.cn)平台公布的空气质量逐时观测数据(表1),包括空气质量的六要素:CO、NO2、PM2.5、PM10、O3、SO2.气象数据来源于中国国家气象信息中心的地面逐小时观测资料(http://data.cma.cn).

1.3 研究方法

在研究的过程中主要运用时间序列分析方法,把疫情期间的6项污染物浓度水平与2019年同期数据进行对比分析,评估防控措施对关中盆地空气质量的影响情况.对关中盆地的空气质量评价标准参照《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准和数据有效性规定、《环境空气质量指数(AQI)技术规定(试行)》(HJ633-2012)和《环境空气质量评价技术规范》(HJ633-2013)等相关技术要求.

污染物贡献率用污染负荷系数表征,空气质量用空气质量综合指数表征,综合指数由空气质量6要素的值综合计算得出,值越大代表污染程度越重[15,16],计算公式如下[17]:

(1)

Isum=∑Ii

(2)

(3)

式(1)~(3)中:Ci表示某类污染物i的浓度(计算中污染物为CO和O3时则分别用相应百分位数浓度值,为其他4类污染物时则使用月均值);Si表示污染物i的年均浓度二级标准限值(i表示CO时,为日均二级标准限值;i表示O3时,为8 h平均二级标准限值);Isum表示环境空气质量综合指数;Ii为单项污染物的浓度指数,含全部6项污染物浓度观测数据;Fi为第i项污染物对空气质量综合指数的贡献情况,可表示为污染负荷.

2 结果与讨论

2.1 空气质量级别

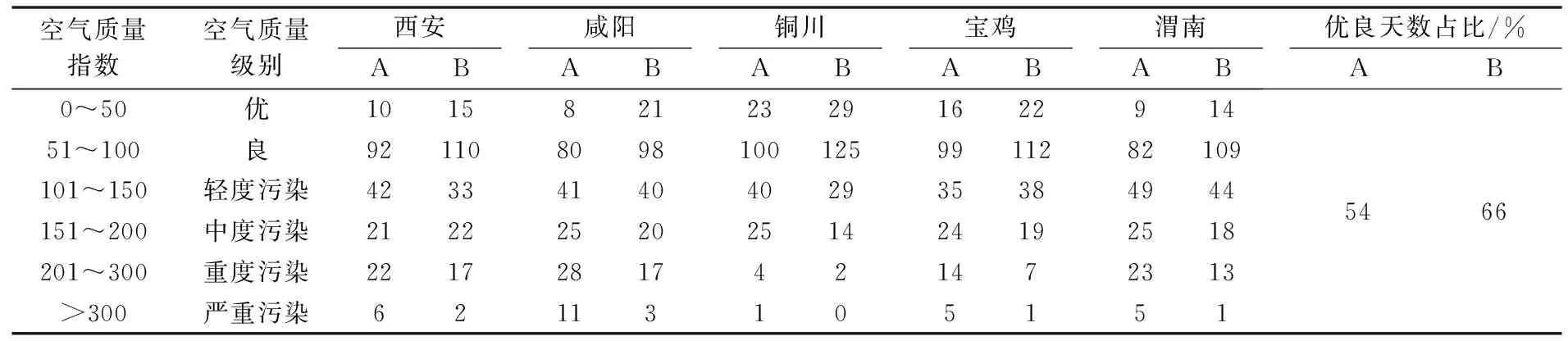

根据《环境空气质量指数(AQI)技术规定(试行)》(HJ633-2012),本文将获得的台站数据进行数理统计分析关中盆地各市空气质量在疫情期间的变化情况如表2所示.

表2 疫情期间与2019年同期关中盆地空气质量

由表2可知,疫情期间与2019年同期相比,各市的优和良天数都不同程度的有所增加(西安、咸阳、铜川、宝鸡和渭南分别增加23天、31天、31天、19天、32天),而重污染天数减少明显(西安、咸阳、铜川、宝鸡和渭南分别减少9天、19天、3天、11天、14天).疫情期间整个关中盆地的平均优良天数(131天)比2019年同期(104天)增加27天,整体优良比例达到了66%,同比增加了12个百分点,重污染天气(13天)比2019年同期(24天)减少11天,重度和严重污染的占比则从12.3%降为6.3%,同比减少了6个百分点.从优良比来看,各市的空气优良比均要高于去年同期整体情况,铜川和宝鸡两市的优良比还超过疫情期间优良比的平均值,其余3市则低于平均值.疫情期间空气质量改善情况最好的是咸阳和渭南(均为31%),其次是铜川(21.4%)、西安(18.9%)和宝鸡(13.0%).从重度和严重污染天气占比方面看,铜川和宝鸡的减幅最大,分别达到了61.2%和59.2%,其次是渭南(51.5%)、咸阳(50.3%)和西安(34.2%),尽管各市重度和严重污染天气减少幅度比较大,但疫情期间西安和咸阳两市的重度和严重污染天数仍然占到了9.5%和10%,这一现象相关部门需要重视.综合来看,疫情期间的各种措施在一定程度上促进了空气质量的向好发展,但根据疫情期间的特殊环境以及同其他地方的改善程度相比,这一结果仍是偏低的,整个关中盆地的空气污染问题仍然不容乐观.

2.2 空气质量综合指数

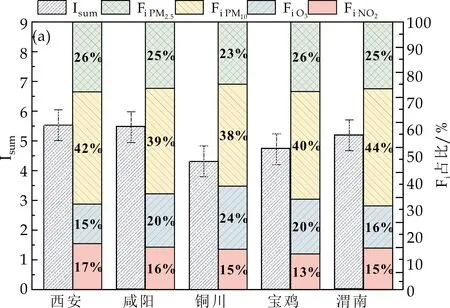

空气质量综合指数(Isum)和污染物贡献率(Fi)的计算依据公式(2)和公式(3)进行计算,在进行Isum和Fi的计算之前利用公式(1)对单项污染物的浓度指数Ii也进行了相关计算.

由表3、表4知,关中5市空气质量综合指数在疫情期间均降低了20%以上,(渭南和咸阳为25%、铜川24.3%、宝鸡21.3%、西安20.4%)且各市的空气质量综合指数整体相差不是很大,西安最高,其次是咸阳、渭南、宝鸡和铜川.这一方面可能是因为西咸新区(位于西安市和咸阳市建成区之间,区域范围涉及西安、咸阳两市所辖7县(区)23个乡镇和街道办事处)建设带来的建筑尘、道路扬尘等增加了PM10质量浓度,加上关中盆地低凹的地形使进入盆地的风容易形成特殊的地转风,不利于盆地内污染物的稀释扩散;另一方面冬季受西伯利亚高压和阿留申低压相互作用下盛行的西北风致使关中盆地冬季寒冷干燥、雨雪稀少,逆温层较厚,静风频率较大,也不利于污染物的稀释扩散,加重了区域内大气污染[18].从污染物组成情况而言,PM10在各市中的污染负荷系数最高,均在20左右,PM2.5次之,各市PM10、PM2.5指标负荷系数之和均达到30以上.由此可以看出,影响关中盆地空气质量的最大影响因素是颗粒物,这同张佳音等[19]在过去几年对关中盆地的空气质量研究结果相比污染物组成结构没有发生大的变化,区域内仍然是以颗粒物为主的复合型污染.疫情期间污染物按贡献率大小依次是PM10、PM2.5、O3、NO2,但疫情期间PM10、PM2.5、NO2的单项污染指数和负荷系数都出现下降.O3的单项污染指数和负荷系数则出现增长(图2),O3浓度较2019年同期上升了6%,在常态化防控阶段俨然成为了首要污染物.

(a)疫情期间

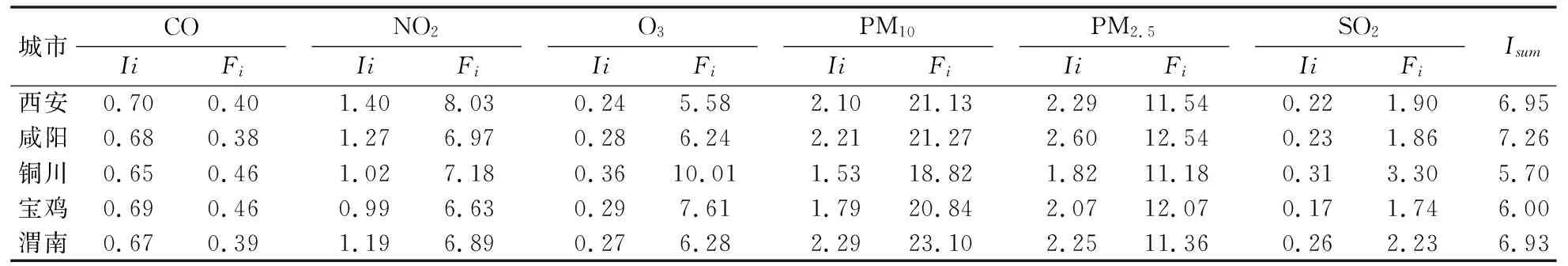

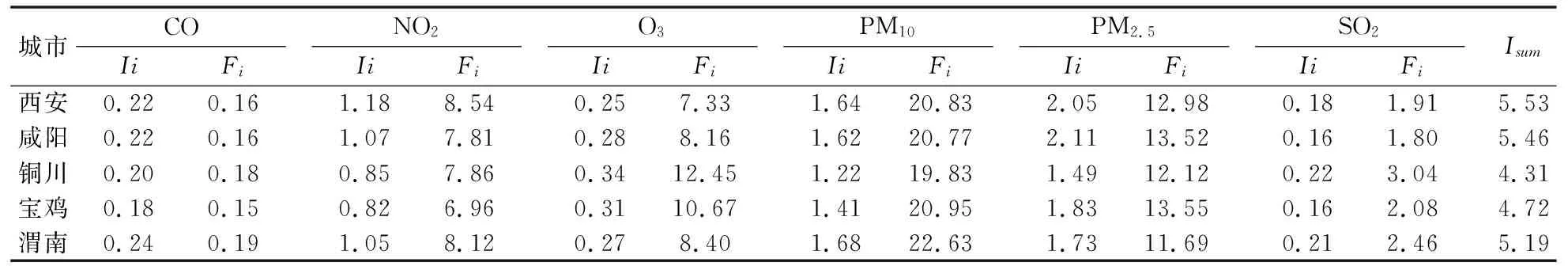

表3 2019年同期关中盆地5市空气质量综合指数

表4 疫情期间关中盆地5市空气质量综合指数

整体来看,关中盆地5市的空气质量改善程度存在较大的差异性,这与其对污染源管控程度和气象条件的差异性有关;从空气质量综合指数变化情况看,疫情期间关中5市的空气质量改善较大.其中,西安、咸阳两地的空气质量综合指数接近,这说明两地空气污染存在很高的相关性、整体性和区域性,这同黄小刚等[20]、尉鹏等[21]的研究结果相一致,区域空气污染问题依然很严重,大气治理应重视联防联控.从污染物贡献率来看,人为因素依然是关中盆地空气质量的主要影响因素,减少人为排放势在必行.

2.3 疫情期间与2019年同期污染物变化情况

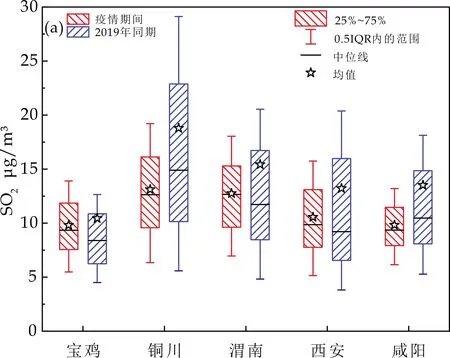

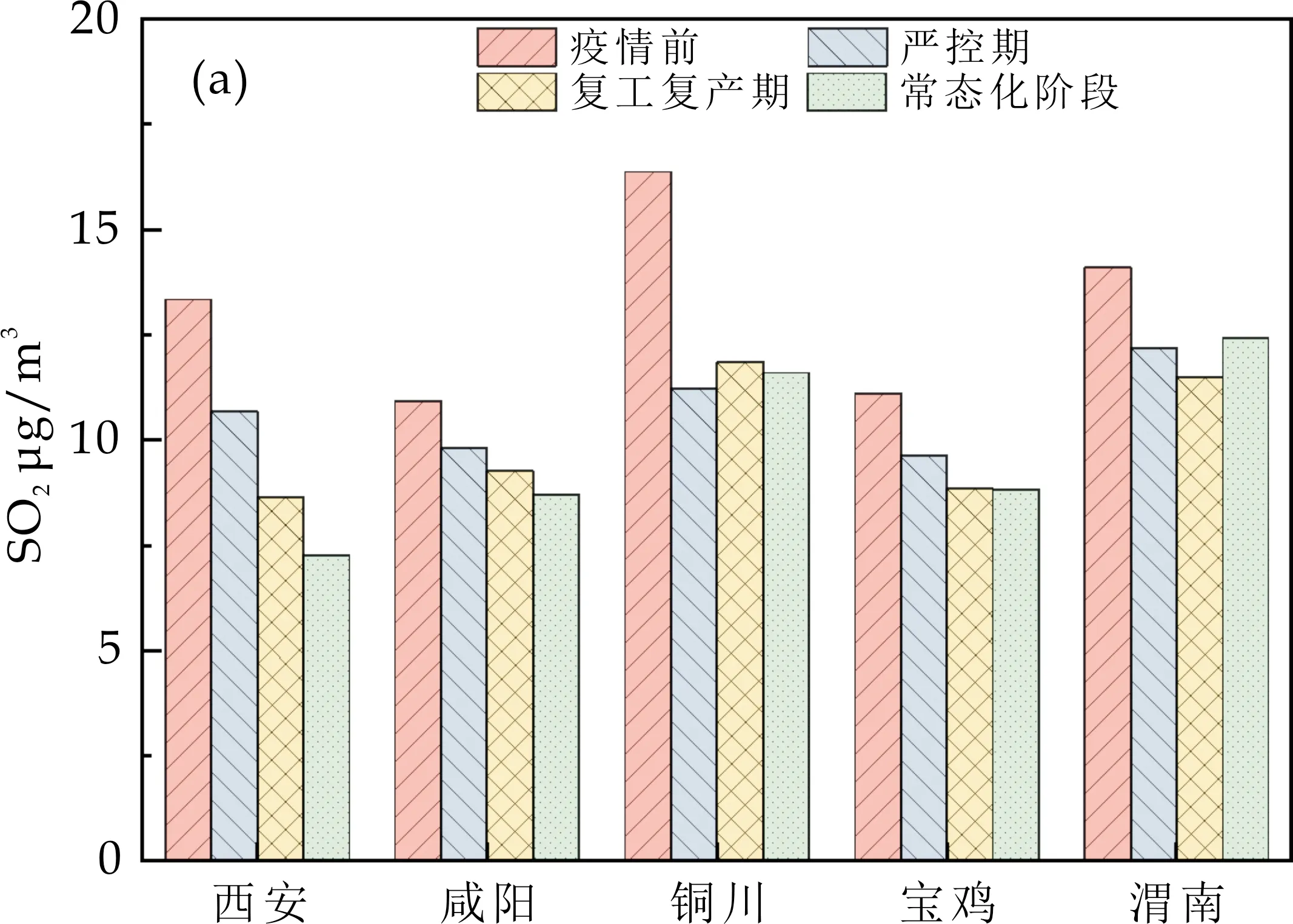

疫情期间与2019年同期关中盆地的空气质量变化显著(图3).2019年同期关中5市污染物平均浓度CO为1 mg/m3,NO2为46μg/m3,O3为44μg/m3,PM10为138μg/m3,PM2.5为75μg/m3,SO2为13μg/m3,疫情期间各污染物的平均浓度CO为0.84 mg/m3,NO2为39μg/m3,O3为47μg/m3,PM10为103μg/m3,PM2.5为64μg/m3,SO2为11μg/m3.除O3浓度出现升高外,其余污染物浓度均出现下降,降幅分别为16.4%、14.8%、25.6%、17%、13.6%.GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级浓度限值:PM10、PM2.5、SO2、NO2分别为70、35、60、40μg/m3,CO日均限值为4 mg/m3,O3(8 h)日最大8 h平均浓度限值为160μg/m3.基于该标准,对关中盆地的各污染物的浓度水平进行了评价.2019年同期PM10的平均浓度为138μg/m3(疫情期间103μg/m3)(下同),超标0.97倍且所有城市均超标,疫情期间超标0.47倍;PM2.5的平均浓度为75μg/m3(64μg/m3),超标1.14倍,疫情期间超标0.83倍;SO2的平均浓度为13μg/m3(11μg/m3)均没有超标;NO2的平均浓度为46μg/m3(39μg/m3),超标0.15倍,疫情期间达标;所有城市的O3和CO浓度均未超标.Bao等[22]对中国北方的44座城市疫情管控期的空气质量进行的分析表明,空气质量改善了7.80%,SO2、PM2.5、PM10、NO2和CO分别降低6.76%、5.93%、13.66%、24.67%和4.58%;对比发现上述值(NO2除外)均小于关中盆地的降幅,关中盆地的分析与Bao等的研究结果趋势相一致,但又存在差异.如疫情期间,关中盆地NO2(14.8%)降幅低于长江三角洲的47%[1],低于山东的58%,东部地区的50%[23].

(a)SO2 浓度

污染物浓度出现上述变化的原因可能是:NO2的浓度变化与交通源和工业排放中的NOx排放量下降有关,但随着NO2浓度的降低、天气逐渐转暖,太阳辐射增强以及PM2.5浓度的降低[24],臭氧滴定作用减弱[22,25],臭氧浓度呈现上升趋势[26,27].在所有的污染物浓度中CO浓度下降幅度为16.4%,是除颗粒物之外的下降幅度最大的,这说明CO浓度的改善与机动车限行措施减少了排放量密切相关[28].SO2的减排幅度最小,其原因可能是冬季居民采暖以及农村生物质、散煤燃烧量没有明显减少和不可中断行业的持续运行,如钢铁、发电行业等.在颗粒物方面,PM10的降幅比PM2.5的降幅要更大,而PM2.5与PM10的比值是判断区域颗粒物来源的主要指标,比值越小说明该区受到扬尘的影响越小,比值越大说明受二次生成影响越大[29].疫情期间和2019年同期PM2.5/PM10的值分别为0.62、0.54,疫情期间PM2.5对PM10的贡献占到60%以上,这可能是春节放工和疫情防控的双重作用使得扬尘源得到较好控制,粗粒子明显下降所致.

疫情期间西安、咸阳、铜川、宝鸡、渭南5市中CO改善率均在15%以上,宝鸡改善率最大(30.5%),其次是咸阳(21.2%)、西安(18.3%)、铜川(12.1%)和渭南(1.6%).各地的颗粒物浓度变化也有较大差异,西安、咸阳、铜川、宝鸡、渭南PM2.5浓度的降幅分别为9.8%、32%、16.8%、11%、12.3%;PM10浓度的降幅分别为21.5%、37.2%、20%、20.8%、25.5%,颗粒物改善情况最好的城市是咸阳,各市的改善率都在25%以上.SO2的浓度降幅分别为10.3%、22.6%、25.2%、10.4%、9.4%,降幅最大的是铜川,最小的是渭南;5市的NO2浓度降幅从大到小依次是咸阳(20.9%)、宝鸡(15.1%)、铜川(14.9%)、西安(13.9%)和渭南(9.2%).各市的O3(铜川除外)都出现上升,西安、咸阳、宝鸡和渭南分别上升8.9%、13.5%、14%、1.9%,铜川的臭氧浓度出现3.2%的下降.出现以上减幅其原因一是政府对全市涂装、包装印刷、家具制造、石油化工等具有较强挥发性有机物工业、企业的排查整治;二是移动污染源的减排,相关统计表明铜川市每年移动源产生的挥发性有机物约有1 100吨,占到总排放量的27%,机动车排放729吨,占到移动源的66%[30].疫情防控期城市车辆出行受限,NOx、VOCs、CO等臭氧前体物排放量减少以及气象条件的作用,不利于臭氧的形成.

在疫情管控期的四个阶段(图4),关中5市NO2在严控期减排量比较大,下降幅度都在40%以上,但在复工复产期NO2平均浓度则出现了40%左右的增幅,宝鸡为29%,铜川最大为54%,复工复产阶段NO2平均浓度回到疫情前的77%,铜川则达到了81%,疫情期间的整个变化情况呈现一个“U”型.CO浓度在严控期的平均降幅在20%左右,咸阳和铜川的下降幅度(均在17%左右)略小于平均值,复工复产期的平均降幅为37%,复工复产期的CO平均浓度约为疫情前的50%.O3的浓度从疫情前(21.7μg/m3)到严防严控期(52.4μg/m3)出现明显增加,平均浓度约为疫情前的1.5倍,西安为疫情前(15.9μg/m3)的1.98倍(疫情47.4μg/m3),铜川的增长幅度最小,为疫情前(29.7μg/m3)的0.93倍(严控期54.7μg/m3),复工复产期O3浓度在严控期的基础上保持10%的增幅,西安和咸阳除外,西安增幅为3.5%,咸阳基本持平,在疫情常态化防控阶段O3的平均浓度增幅为23.5%.颗粒物浓度呈现不同程度的下降,严控期PM10和PM2.5的下降幅度都在20%以上,PM2.5在复工复产期降幅最大,平均降幅为46%,而PM10(13.2%)则小于严控期的降幅.SO2在严控期的平均降幅为17%,最高的铜川为31%,最低的咸阳为10%,在复工复产期SO2的降幅在6%,而到了常态化阶段咸阳、铜川、宝鸡的浓度有略微下降,西安还存在19%的下降,渭南则出现7.6%的增长.

(a)SO2 浓度

2.4 影响因素

2.4.1 自然因素

(1)地形因素

研究表明,受特殊地形条件影响往往会在地形上空形成逆温层,而逆温层是大气污染形成的重要因子之一[31,32].关中盆地位于中国西北地区,南部为峰峦叠嶂、山势陡峭的秦岭高山(海拔1 000~2 320 m),北部为黄土高原,中部为狭长平原,这造就了南北高,中间低,向东呈喇叭口状半封闭的盆地地形,这一独特的地形使其在污染物扩散方面扮演着重要角色和作用[33].

疫情期间,关中盆地5市SO2、CO和PM10的浓度呈现自东向西递减的趋势,NO2还表现出南高北低的特点,PM2.5则以西安、咸阳为中心并逐渐向外辐射降低.总体而言,这种趋势反应出关中盆地地势较高的地市(宝鸡、铜川)污染物浓度要低于盆地内部城市(西安、咸阳).疫情期间,各污染物浓度的空间分布表现为:铜川市SO2的浓度相对较高,较高浓度的NO2和PM2.5位于西安和咸阳,渭南则CO和PM10浓度相对较高,宝鸡市各污染物浓度均比较低.由于O3的浓度通常受VOCs、NOx以及光照等影响,此处不再做进一步讨论.

(2)气象条件

研究表明,气象条件的也是影响区域空气质量的重要因素[34,35].通过对疫情期间关中盆地5市的风速、风向的统计发现,渭南、西安、咸阳盛行东北风、东风,而宝鸡和铜川盛行东南风和南风(图5),这同鲁渊平等[36]的研究结果相符,气象条件对空气质量改善的贡献可达35%[37].根据关中盆地气象台站获得的数据表明,关中盆地疫情期间的平均气温为8 ℃,平均湿度为60%,平均风速为2.3 m/s,较低的湿度和适宜的风速都有利于污染物扩散.在疫情初期,陕西全省平均气温1.6 ℃,(关中盆地为1.7 ℃)较常年同期偏高1.8 ℃,为强暖冬年,又是采暖期,加上较高的湿度,大气中颗粒物质量浓度增加,这导致了霾事件的发生.如渭南在1月25日出现了严重污染天气,AQI表现异常突出,其首要污染物为PM10和PM2.5,主要由气象条件所致.2020年1~2月份的大气污染扩散气象条件较差,其中1月份明显偏差,渭南市1月份的平均温度为0.4 ℃,平均相对湿度为76%,虽然有较大的平均风速(2.5 m/s),但明显增加的大气湿度不利于污染物的扩散且有利于颗粒物二次污染物的生成,这导致严重污染天气出现.盛行风携带的污染物从关中盆地东部输送到盆地内[38],但因为高楼林立,风道不畅,污染物不易消散.疫情期间空气质量最好的两个城市分别是铜川和宝鸡,其原因可能是铜川位于关中盆地的东北部边缘,其较高的海拔以及较大的风速(2.3 m/s),使得污染物较咸阳、西安等有更充分的稀释和扩散条件.因此,其污染物浓度较低,空气质量较好.宝鸡地理位置偏西,东南风和偏东风携带的物质随着城市建筑物的阻挡和风速的降低在沿途逐渐沉降,最终到达宝鸡的污染物较西安和咸阳要少.另一方面,疫情期间宝鸡市的降水量要多于其他市,相关研究表明降雨有利于降低大气中污染物浓度,在此期间内空气质量逐渐变好[39].

(a)西安

2.4.2 人为因素

(1)工业减排

通常在大气污染治理过程中,实施减排措施也是比较重要的一环.尹晓梅等[37]的研究表明,2017北京雾霾日和重污染天气的减少,减排贡献65%;Wang等[40]的研究表明,持续的减排措施使中国在2014年和2015年PM2.5浓度分别减少23.9μg/m3和43.5μg/m3;Ma等[41]的研究表明,2014~2016年期间减排使长三角地区PM2.5、PM10排放量分别下降26.3%和29.2%.高超群等[42]对关中盆地大气污染现状及特征进行了分析,发现具有高污染特征的产业结构是大气污染严重最主要的原因,因此产业结构的调整和减排能一定程度上减轻空气污染.在2019年底前陕西政府对关中盆地完成“散乱污”工业企业综合治理四千多户;完成了工业炉窑和企业挥发性有机污染物的综合治理达600多家,关停或搬迁11家城市建成区的钢铁企业;关停了10万千瓦以下燃煤热电机组4.8万千瓦.同时在疫情严控期,大部分企业停工停产,3月逐渐复工复产,全省工业停产、半停产及减产企业合计2753户.关中盆地军工、电力(火电)、石油化工、机械等重工业分布密集,其工业总产值占到全省60%以上,这些企业成为大气污染的重要排放源[43].政府的大气治理措施和停工停产的限制在一定程度上减少了污染源的排放体量,NOx和PM2.5等得到减排,这一结果对空气质量改善有重要意义.

(2)机动车排放

应陕西省政府疫情防控办的要求,全省公共交通和私有汽车暂停服务或限制出行,这导致2月份全省的交通量下滑了20.49%,整个月份省干线公路的日均流量为9593辆/日,环比下降31.31%.其中高速公路日均交通量为22 051辆/日,同比下降3.25%,环比下降19.74%;普通国省道公路日均交通量为4 763辆/日,同比下降41.22%,环比下降43.88%.在三月份随着疫情防控措施的调整,交通网的日均流量才逐渐恢复到平日的正常水平(13 389辆/日),同比增长0.11%,环比增长230.09%.机动车出行减少带来汽车尾气的减排,这能减少尾气对大气的直接和间接污染.工业生产和机动车排放是关中盆地二氧化氮的主要来源.相关研究表明,机动车尾气排放对西安市大气中的二氧化氮贡献率占比达38%,2014~2016年西安市二氧化氮年均质量浓度连续超标[44],在疫情前关中盆地二氧化氮整体超标0.17倍,疫情期间则未超标.

3 结论

新冠疫情作为一个特殊的“减排空窗期”对区域空气质量产生了比较明显的改善效果.本文基于气象、工业、交通等数据和资料,运用了数学统计和空间分析等方法对关中盆地疫情期间的空气质量变化及其影响进行了分析,得出如下结论:

(1)疫情期间较严格的防控措施使得大气污染物源排放量快速降低,强度减弱,关中5市平均优良天数较2019年同期增加27天,重污染天气减少11天,空气质量整体得到改善.从空间上存在的差异性来看,中、东部的咸阳和渭南改善率均在31%,西部的宝鸡改善率为13%(最小改善率).疫情期间空气质量最好的是铜川(Isum为4.31),其次是宝鸡(Isum为4.72)、渭南(Isum为5.19)、咸阳(Isum为5.46),西安空气质量最差(Isum为4.53).

(2)从整体来看,关中盆地在疫情期间空气质量和各类污染物平均浓度同2019年同期相比变化情况不一致,但整体上仍处于下降趋势.降幅为PM10(25.6%)、PM2.5(17%)、CO(16.4%)、NO2(14.8%)、SO2(13.6%).污染物组成按贡献率大小依次是PM10、PM2.5、O3、NO2,区域内以颗粒物为主的复合型污染特征没有发生变化,PM2.5/PM10的值大于0.6,粗颗粒物在疫情期间得到较好的控制.疫情期间O3浓度增长了6%,随着太阳辐射通量增加逐渐成为首要污染物.关中盆地污染物呈现自东向西递减,同时还包含以高浓度为中心向外辐射降低的特点,地势较高的地市(如宝鸡和铜川)污染物浓度要低于盆地内的地市(如西安和咸阳).

(3)关中盆地空气质量受地形、气象条件、工业和机动车排放、施工等因素的综合影响.地形加上不利的气象条件会加重空气污染,较好的气象条件则会改善空气质量(疫情期间2.3 m/s的平均风速);工业和交通排放的NOx和CO的量减少,再加上太阳辐射增强,5市O3平均浓度在严防严控期较疫情前上升1.5倍,在夏季成为主要的污染物.同时CO(16.4%)是PM10(25.6%)和PM2.5(17%)外下降幅度最大的污染物,其原因同路面交通量下滑20.49%有关.因此,政府在治理大气污染的过程中应继续加强对高排放机动车的淘汰和替换,继续加强相关污染排放企业的监管与设备升级,重视冬季采暖设备和能源结构的优化,同时还应加强区域大气污染治理的联防联控.