全面从严治党何以提升中国民众的政治信心

2021-07-20苏毓淞汤峰褚向磊

苏毓淞 汤峰 褚向磊

摘要:党的十八大以来,在全面从严治党的背景下,反腐败以前所未有的高强度姿态在国家各领域开展,对中国社会和民众心态产生深刻影响。在应然层面,相关研究肯定了全面从严治党和反腐败对提升中国公众政治信心的积极作用。不过,上述论断还有待充足的经验证据对其进行实证检验。学界对反腐败提升公众政治信心作用过程的系统性探讨仍有不足。鉴于此,文章从“公众对政府清廉感知”着手,通过对2015年中国城乡社会治理调查(CSGS)数据的实证分析,解答全面从严治党何以提升中国民众的政治信心。研究发现如下:第一,高强度的反腐败行动提升了中国公众的政治信心。第二,公众对政府清廉感知的不同来源会对政治信心产生相反作用。间接评价正向影响其政治信心,即政府清廉感知的间接评价越高,公众对政治信心的评价水平就越好,而公众清廉感知的直接经历负向影响政治信心,并且间接评价的作用大于直接经历。第三,在反腐对政治信心的提升作用中,公众对中央的政治信心高于地方。公众的政府清廉感知对中央、地方政府的政治信心分别产生独立影响。不过,这种独立效应仅存在于间接评价对政治信心的影响上。此外,反腐对公众政治信心的影响还存在明显的群体差异。

关键词:全面从严治党;反腐败;政府清廉感知;腐败经历;政治信心

中图分类号:D262.6 文献标志码:A 文章编号:1007-9092(2021)02-0026-013

党的十九大明确提出,中国特色社会主义进入新时代,必须推动全面从严治党向纵深发展,力争夺取反腐斗争的压倒性胜利①。作为全面从严治党的关键内容②,反腐败在未来仍将继续保持高压态势。事实上,中国共产党一贯重视党风廉政建设、坚决与腐败行为作斗争。早在革命战争时期,党便非常重视革命队伍纯洁性,制定了严格的组织纪律;新中国成立后仍继续加强廉政建设,取得了显赫成绩亓光:《论中国共产党的反腐廉政建设》,《政治学研究》,2011年第3期。。党的十八大以来,在党中央的坚强领导下我国以前所未有的姿态推进反腐工作。反腐败成为影响广泛、最引人注目的社会现象之一。例如,伴随着反腐如火如荼地进行,新闻媒体对其报道络绎不绝,诸如“打老虎”“拍苍蝇”等与反腐相关词汇成为社会大众的流行用语。

众所周知,反腐败的重要目的是赢得民心、提升人民群众对政治体制的信心。正如习近平总书记强调,“为政清廉才能取信于民,秉公用权才能赢得人心”《十八届中央纪委第二次全会公报》,2013年8月28日,http://www.ccdi.gov.cn/xxgk/hyzl/201307/t20130719_114166.html。,“民心是最大的政治,正义是最强的力量……反腐败增强了人民群众对党的信任和支持”习近平:《在第十八届中央纪律检查委员会第六次全体会议上的讲话》,《人民日报》,2016年5月3日第2版。。相关研究亦肯定了全面从严治党显著提升了中国民众的政治信心陈旻、邱新有:《反腐信息对政治信任的影响——基于制度反腐与网络反腐路径差异的实证研究》,《江西社会科学》,2016年第10期;Jiangnan Zhu,Huang Huang and Dong Zhang,“Big Tigers,Big Data: Learning Social Reactions to China's Anticorruption Campaign through Online Feedback”,Public Administration Review,vol. 79,no. 4(2019),pp. 500-513.,而本研究将重点探究全面从严治党以来,反腐败何以提升中国民众的政治信心。

总的来说,学界已从多方面探讨了腐败和反腐败对社会经济与民众心态的影响Mitchell A. Seligson,“The Impact of Corruption on Regime Legitimacy: A Comparative Study of Four Latin American Countries”,Journal of Politics,vol. 64,no. 2(2002),pp. 408-433; Stephen D. Morris and Joseph L. Klesner,“Corruption and Trust: Theoretical Considerations and Evidence From Mexico”,Comparative Political Studies,vol. 43,no. 10(2010),pp. 1258-1285; Peter Graeff and Gert Tinggaard Svendsen,“Trust and Corruption: The Influence of Positive and Negative Social Capital on the Economic Development in the European Union ”,Quality & Quantity,vol. 47,no. 5(2013),pp. 2829-2846; 吳进进:《腐败认知、公共服务满意度与政府信任》,《浙江社会科学》,2017年第1期;季程远、孟天广:《反腐败与政治信任:结构偏好与规模偏好的影响差异》,《上海交通大学学报》(哲学社会科学版),2020年第2期。,可是却鲜有实证研究对反腐提升中国民众政治信心的过程详加考察。政治信心作为公众对政府的一种政治态度和评价,逻辑上用主观评价模式来分析政治信心的差异是一件自然而然的事情。因此,从微观层面的个体评价来澄清反腐败对政治信心的影响极具理论和现实意义。不过,学界目前从个体主观认知的角度解答反腐败对公众政治信心影响的机制研究还相对匮乏,该领域存在较大探讨空间。毋庸置疑,反腐败对公众政治信心的影响是一个复杂的心理作用过程。基于上述内容的考量,本文将从个体认知的微观层面着手,利用“公众对政府清廉感知”这一因素来探究反腐对公众政治信心的作用过程。

一、概念与文献回顾:政府清廉感知与政治信心

(一)反腐败对政治信心的提升

1.政治信心的基本含义

对政治信心的理解离不开对信任的认识。在某种程度上而言,信任是伴随人类社会历史发展全过程的一个重大问题。正如社会学家齐美尔(Georg Simmel)所言,“离开了人们之间的一般性信任,社会自身将变成一盘散沙。”西美尔:《货币哲学》,陈戎女等译,华夏出版社2002年版,第111页。针对政治领域的各种信任而言,公民对政府以及整个政治系统的信任在其中占据颇为关键的位置。从学术研究的历史脉络来看,1962年,美国学者唐纳德·斯托克(Donald Stokes)最早将政府信任(Trust in government)话题引入到美国的选举政治研究(National Election Survey)。其基于调查对象对政府的赞成性评价或否定性评价,将相关研究数据进行分类Donald E. Stokes,“Popular Evaluations of Government: An Empirical Assessment”,in Harlan Cleveland and Harold D. Lasswell (eds.),Ethics and Bigness: Scientific,Academic,Religious,Political,and Military,New York: Harper,1962.。自20世纪70年代以来,多项关于美国民意的社会调查结果显示,美国民众对联邦政府的信任和支持水平呈现明显的下降趋势。Michel Crozier,Samuel P. Huntington,Jōji Watanuki.,The Crisis of Democracy: Report on the Governability of Democracies to the Trilateral Commission,New York: New York University Press,1975.因而信任问题开始不断吸引美国政治学众多研究者的注意力。在此之后,与政治信任有关的一系列问题在全世界范围内受到普遍关注。

什么是政治信任?学界对此概念已有较丰富的讨论。概括来说,既有研究对政治信任的理解大体形成了两种基本的看法:其一,将政治信任理解为民众主观层面的政治心理现象,其体现为社会公民对政治体系的特定态度、评价或信念;其二,将政治信任视为公民与政治体系之间的政治关系。David Easton,A Systems Analysis of Political Life,New York: Wiley,1965; Kenneth Newton,“Trust,Social Capital,Civil Society,and Democracy”,International Political Science Review,vol. 22,no. 2 (2001),pp. 201-214; Arthur H. Miller and Ola Listhaug,“Political Parties and Confidence in Government: A Comparison of Norway,Sweden and the United States”,British Journal of Political Science,vol. 20,no. 3 (1990),pp. 357-386; Tianjian Shi,“Cultural Values and Political Trust: A Comparison of the People's Republic of China and Taiwan”,Comparative Politics,vol. 33,no. 4 (2001),pp. 401-419.从发生学和演变过程而言,政治信任是公民与政治系统互动的产物,它涉及公民、政治系统与特定价值观念间的复杂关系,是“民众基于理性思考、实践感知、心理预期等对政治制度、政府及政策、公职人员行为的信赖”刘昀献:《当代中国的政治信任及其培育》,《中国浦东干部学院学报》,2009年第1期。。尽管对政治信任在概念的具体表述与研究视角上还千差万别,不过学界大致都认同,政治信任是公众对政府以及整个政治系统所做出与其期待相一致结果的信念或信心。Arthur H. Miller,“Political Issues and Trust in Government: 1964-1970”,The American Political Science Review,vol. 68,no. 3 (1974),pp. 951-972; 胡荣:《农民上访与政治信任的流失》,《社会学研究》,2007年第3期。在此基础上,借助政治信任来理解政治信心这一概念似乎也无可厚非。同时,心理學等相关学科的研究对信任的概念界定与信心亦紧密相连,两者含义颇为相似。例如,社会心理学家莫顿·多伊奇(Morton Deutsch)便将信任界定为,互动过程中交往者共同秉持的、对双方都不利用对方弱点的信心。Morton Deutsch,“Trust and Suspicion”,The Journal of Conflict Resolution,vol. 2,no. 4 (1958),pp. 265-279.而知名社会学家安东尼·吉登斯(Anthony Giddens)更是直言不讳地指出:“信任是信心的一种特殊类型,而不是与之截然不同的什么东西。”[英]安东尼·吉登斯:《现代性的后果》,田禾译,译林出版社2000年版,第28-29页。基于此,本文认为政治信心便是政治信任,其属于民心的一种类型,指公众对国家和政治体制做出符合其期望结果的信心或态度。

2.腐败对政治信心的危害

如前所述,促使美国学界对政治信心研究兴趣的契机是公众对政府信任水平的显著下降。根据丹尼尔·扬克洛维奇(Daniel Yankelovich)的研究,有三项正当性危机可能会导致民众对政府信任水平的降低:其一是道德的正当性危机,即对政治领导者的廉洁与品德的质疑;其二是意识形态上的正当性危机,即对政治体系核心价值的怀疑;其三是功能的正当性危机,即对政府运行效率的不满。Daniel Yankelovich,Coming to Public Judgement: Making A Democracy Work in A Complex World. NY: Syracuse University Press,1991.而学界普遍认为,公众的政府信任是一项由政治、经济、社会与文化等因素相互作用而产生的社会心理现象;其中,不论是先进的工业化国家还是落后的第三世界国家,腐败蔓延被公认为民众政治信心下降最重要的政治因素之一Peri K Blind,“Building Trust in Government in the Twenty-first Century: Review of Literature and Emerging Issues”,7th Global Forum on Reinventing Government Building Trust in Government (UNDESA Vienna,2007),pp. 26-29.。

腐败通常指公职人员滥用公共职位的权力以牟取私利盛宇明:《腐败的经济学分析》,《经济研究》,2000年第5期;塞缪尔·P·亨廷顿:《变化社会中的政治秩序》,王冠華等译,生活·读书·新知三联书店1989年版,第54页。。政治领域内腐败不仅意味着政府官员直接背叛了公众加诸于政府的信任,而且也必然违背诸如责任、平等、公开等与政治制度合法性相关的基本政治原则。因此,腐败对每一项正当性危机都起着直接的触发作用,最终将降低公众对政府信心。例如,米切尔·塞利格森(Mitchell Seligson)、斯蒂芬·莫里斯(Stephen Morris)等人的实证研究基于不同国家的资料验证了腐败侵蚀政治信心这一观点。Mitchell A. Seligson,“The Impact of Corruption on Regime Legitimacy: A Comparative Study of Four Latin American Countries”,Journal of Politics,vol. 64,no. 2 (2002),pp. 408-433;Morris,D.Stephen,klener,L.Joseph,“Corruption and Trust:Theoretical Considerations and Evidence From Mexico”,Comparative Political Studies,vol. 43,no. 10 (2010),pp. 1258-1285; Peter Graeff and Gert Tinggaard Svendsen,“Trust and Corruption: The Influence of Positive and Negative Social Capital on the Economic Development in the European Union”,Quality & Quantity,vol. 47,no.5 (2013),pp.2829-2846; Albert Solé-Ollé and Pilar Sorribas-Navarro,“Does Corruption Erode Trust in Government? Evidence from a Recent Surge of Local Scandals in Spain”,Social Science Electronic Publishing,vol. 563,no. 2(2014),pp.496-507.吴进进等人基于中国背景下的实证资料,通过多层线性回归模型研究发现,腐败显著降低中国公众对地方政府的政治信心吴进进、刘炯言:《腐败与政治信任——基于中国省级政府的多层次分析》,《公共管理评论》,2017年第3期。。孙文凯和王湘红的研究亦指出,腐败等政府消极的行为会侵蚀中国公众对政府的信心Wenkai Sun and Xianghong Wang,“Do Government Actions Affect Social Trust? Cross-city Evidence in China”,The Social Science Journal,vol. 49,no. 4 (2012),pp. 447-457.。

基于中国的反腐实践,相关研究在学理层面论证了反腐败对中国公众政治信心的提升作用。例如,季程远等人借助实证资料的研究便发现,全面从严治党以来,大规模查处不法官员能显著提升中国公众对政治信心季程远、孟天广:《反腐败与政治信任:结构偏好与规模偏好的影响差异》,《上海交通大学学报》(哲学社会科学版),2020年第2期。。此外,在经验层面,国内主流新闻媒介的报道也表明反腐败显著提升了中国公众的政治信心。不过,迄今为止学界对反腐提升政治信心的实证研究以及作用机制的系统讨论还相对匮乏。此外,鉴于政治信心属于个体心理认知的范畴,本文将尝试从公众对政府清廉感知着手,以揭示出反腐败提升公众政治信心的复杂作用过程。

(二)政府清廉感知对政治信心的影响

政治信心作为一种主观心理评价,逻辑上,直接影响公众政治信心的并非客观的反腐绩效,而是个体对政府的清廉感知。因国家高强度的反腐行动,社会上的腐败现象被大力整肃,影响公众对政府清廉的感知,进而影响其对政治信心评价。当政府清廉感知程度较高时,公众对政治信心的评价较好。直接经验和间接经验是公众获取政府清廉感知的两种主要来源,基于此,本文将政府清廉感知区分为两类:直接经历和间接评价。不同来源的政府清廉感知可能会对政治信心产生截然相反的效果,因而在后续研究中将分别讨论其对政治信心的影响。

政府清廉感知的直接经验是指公众本人或身边亲朋有过与腐败相关的客观经历。那么腐败经历对政府清廉感知以及政治信心有何影响?朱江南等学者研究发现,在日常生活中有腐败经验的个体更易产生较低的政府清廉感知;Jiangnan Zhu,Jie Lu and Tianjian Shi,“When Grapevine News Meets Mass Media: Different Information Sources and Popular Perceptions of Government Corruption in Mainland China”,Comparative Political Studies,vol. 46,no. 8 (2013),pp. 920-946.不过,伦敦大学国王学院的萨拉夫特迪诺娃(Sharafutdinova)进行的跨国研究却发现,在控制政治制度这一重要变量之后,腐败经历对政府清廉感的影响并不显著Gulnaz Sharafutdinova,“What Explains Corruption Perceptions? The Dark Side of Political Competition in Russia's Regions”,Comparative Politics,vol. 42,no.2(2010),pp.147-166.。然而,李辉和孟天广指出,受访者在调查中会倾向隐匿个人的腐败经历。他们利用列举实验的方法对此类社会期望偏差加以修正后,经实证分析发现,有直接腐败经历的人们有着更低的政府清廉感李辉、孟天广:《腐败经历与腐败感知:基于调查实验与直接提问的双重检验》,《社会》,2017年第6期。。此外,袁柏顺基于中国C市的调查资料分析也发现,有过腐败经历的民众会降低他们对政府清廉程度的评价袁柏顺:《公众腐败感知与腐败的民间传说——基于C市城区公众腐败感知调查的一项研究》,《公共行政评论》,2016年第3期。。公众的腐败经历对政府清廉感知的影响在学界目前尚未能完全达成一致,尽管如此,基于中国实证研究发现的相关结论,我们有充分的理由相信,中国公众的腐败经历将降低其对政府的清廉感知,进而降低其政治信心的水平。即:腐败经历将降低公众的政治信心。

而腐败的间接经验则是指民众通过新闻媒体了解到腐败现象,进而产生的个人评价。美国宾夕法尼亚大学传播学教授迈克尔·德利·卡皮尼(Michael X.Delli Carpini)指出,傳媒对政治信心影响最主要的理论范式是“媒体抑郁论”(media malaise)。该范式强调媒体的负面报道或恶意攻击是造成公众对政府机构和政治人物不信任的关键因素之一Michael X. Delli Carpini,“Mediating Democratic Engagement: The Impact of Communications on Citizens' Involvement in Political and Civic life”,in Lynda L. Kaid (ed.),Handbook of Political Communication Research,Mahwah,NJ: Lawrence Erlbaum,2004,pp. 395-434.。受上述传播学机制影响,人们主观认识与客观现实间甚至会产生很大程度的背离。例如,对新西兰民众一项调查研究便发现,在新西兰大约有超过10%的民众认为大部分或几乎全部政府官员都有受贿或腐败行为Paul Edward Perry and Alan Charles Webster,New Zealand Politics at the Turn of the Millennium: Attitudes and Values about Politics and Government,Auckland: Alpha Publications,1999.。而与此认知截然相反,透明国际的清廉指数CPI却显示新西兰一直是世界上腐败最少的国家之一。李辉等学者在分析亚洲、非洲、拉美舆情数据后便发现,正是由于民主对公众腐败感知具有“严厉”和“慈祥”的双重作用,处于民主程度越高国家的社会公众,具有越低政府清廉感知的间接评价李辉、呼和那日松、唐敏:《民主、主观经济评论与腐败感知——基于亚洲、非洲与拉美舆情表合并数据的多层分析》,《经济社会体制比较》,2015年第3期。。既有研究对反腐败与公众政府清廉感知的间接评价间关系还莫衷一是。例如,朱琳和宫伏佳基于中国实证数据的研究发现,政府反腐力度显著提升了公众对政府清廉感知的间接评价朱琳、宫伏佳:《腐败主客观测量结果差异性研究》,《经济社会体制比较》,2015年第5期。。不过,孙宗锋等人基于广东省两市的研究则发现,政府加大反腐力度反而可能降低民众对政府清廉感知孙宗锋、杨丽天晴:《“打老虎”如何影响公众腐败感知差异?——基于广东省的准实验研究》,《公共行政评论》,2016年第3期。。然而,倪星和孙宗锋通过分析中国G省的数据却发现,两者间并不存在显著的关系倪星、孙宗锋:《政府反腐力度与公众清廉感知:差异及解释》,《政治学研究》,2015第1期。。尽管尚存在分歧,考虑到在我国,政府出台的各项公共政策始终坚持以人民为中心的立场,积极维护人民群众的根本利益,响应民众的诉求,同时结合相关实证研究的发现,本文认为,来自国家反腐败运动的间接经验降低中国公众对政府腐败状况的间接评价,使其更容易产生较高程度的政府清廉感知,进而提升公众的政治信心。循此逻辑,政府清廉感知的间接评价会对政治信心产生积极的影响。

总而言之,学界对清廉感知影响公众政治信心已有一定的讨论,对本文进一步分析有所启示,不过其仍存在一定的局限。相对而言,在现有研究中,公众对政府的清廉感知常常作为被解释变量,却鲜有研究将其作为解释变量来阐释反腐对公众政治态度的复杂影响过程。此外,虽然在应然层面,政府清廉感知对公众政治信心的积极影响在社会各界得到广泛认同,不过这并非不证自明。在实然层面,系统地探讨特别是利用经验数据来检验公众清廉感知对政治信心作用的研究还较罕见。不仅如此,间接评价和直接经历对政治信心的作用截然相反。然而,大部分实证分析却未能区分上述公众清廉感知的不同来源,这无疑削弱了相关研究的解释力。

(三)政治信心的相关影响因素

在理论上,个体层面的人口社会学特征,诸如性别、年龄、文化程度、政治面貌,经济水平以及价值偏好等因素,往往会对公众的政治信心和支持产生重要影响,即政治信心具有鲜明的群体差异郑振清、苏毓淞、张佑宗:《公众政治支持的社会来源及其变化——基于2015年“中国城乡社会治理调查”(CSGS)的实证研究》,《政治学研究》,2018年3期。。例如,肖唐镖等学者在对中国农民政治信任的研究中便发现,年龄越大的农村居民,其对政府信任的水平越高。而女性居民的政治信任显著高于男性居民。此外,党员身份对农民的政治信任有积极推动作用,就农村居民对国家和政府的信任水平而言,党员群体要高于非党员群体;而农民的文化程度对政治信任的影响则不显著。肖唐镖、王欣:《民心何以得或失——影响农民政治信任的因素分析:五省(市)60村调查(1999~2008)》,《中国农村观察》,2011年第6期。因此,在对政府清廉感与政治信心的关系进行系统研究时,也需要对个体经济地位以及政治价值观等个体层面的关键变量加以考察,否则我们将难以呈现两者间复杂的关系。

此外,作为政治信心的客体,政府以及政治系统是一个相对复杂的多层次体系。根据香港中文大学李连江的分析,在当下的中国社会,民众眼中的“中国政府”并非铁板一块。社会公众对中央政府和地方政府(尤其是基层政府)的信任度有着十分明显的差异,借鉴费孝通“差序格局”的提法,李连江把这一现象表述为“差序政府信任”(Hierarchical Trust in Government)。李连江:《差序政府信任》,《二十一世纪》(香港),总第131期。这一概念在研究中国政治信任的相关文献中被广泛接受,基于此,对中国公众政府清廉感与政府信心的关系进行研究时,有必要将中央政府与地方政府作为不同主体加以分析。

二、本文的基本逻辑和研究假设

综上所述,本文围绕“全面从严治党何以提升中国公众的政治信心”这一核心问题,从“公众对政府清廉感知”着手以揭示出反腐败提升中国民众政治信心的复杂作用过程。本研究将公众对政府的清廉感知分为两种:间接评价和直接经历。党的十八大以来,我国以前所未有的力量展开反腐败行动,对腐败行为零容忍,始终坚持以人民为中心,积极回应人民群众的诉求《反腐败契合人民群众心理诉求》,《中国领导科学》,2014年第6期。,正如习近平总书记在2018年中央纪委第二次全会上讲话所要求的,“及时发现和深入查处群众身边腐败问题”吴泰国:《严厉整治群众身边腐败问题》,《中国纪检监察报》,2018年3月8日第6版。。毫无疑问,我国开展的反腐工作始终以人民的根本利益为出发点,积极维护人民群众的根本利益齐卫平:《全面从严治党的基本思想和主要特点》,《新疆师范大学学报》(哲学社会科学版),2015年第5期。,理应得到民众的拥护。此外,倪星等学者研究指出,党的十八大以来的反腐行动通过制度创新和措施得当,根本上改善了我国政府的廉洁状况倪星、张军:《廉洁拐点的地方经验与政策意涵——基于G省廉情评估调查数据的分析》,《政治学研究》,2018年第5期。。通过建构全新的腐败测量指标,过勇的研究发现,国家的大力反腐显著降低了腐败程度过勇:《十八大之后的腐败形势:三个维度的评价》,《政治学研究》,2017年第3期。。因而,全面从严治党以来,反腐行动能显著提升人民群众对中国政府清廉感知的间接评价,公众易获得较高水平的政府廉洁程度的感知,进而正向影响到政治信心。与之相反,公众对腐败的直接经历则会降低其对政府清廉程度的感知,进而降低对政治信心的评价。不过,这些问题尚未得到实证数据的检验。当然,考虑到“差序格局”,在分析中还需要对中央政府和地方政府区分讨论。

为解决上述疑惑,本研究将对以下具体研究问题进行实证分析。第一,反腐败是否显著提升中国公众的政治信心?即公众对反腐败绩效的积极评价是否会提高其政治信心?第二,不同来源的公众政府清廉感是否对政治信心存在不同的作用结果?第三,考虑到“差序格局”的客观存在,政府清廉感知对中国公众政府信心的作用是否在层级上相互独立?同时,结合前文对文献综述部分的讨论,本文在此进一步提出以下研究假设:

假设1:反腐败对政治信心的促进效应。中国大力推动反腐败,积极回应公众的诉求,维护其切身利益。公众对中国政府反腐工作的绩效评价越高,那么其政治信心的水平就越高。

假设2:政府清廉感知的直接来源和间接来源对政治信心的影响存在相反效应。基于此,进而提出以下两个分假设:

——假设2A:公众政府清廉感知的直接经验——腐败经历对公众政治信心存在削弱作用。公众的腐败经历越丰富,则其对政治信心的评价水平越低;

——假设2B:公众政府清廉感知的间接经验——间接评价对公众政治信心存在提升作用。公众对政府清廉感的间接评价越高,则其政治信心的水平越高。

假设3:政府清廉感知对公众政治信心(中央)的作用并不影响其对政治信心(地方)的效果,公众的政府清廉感知对相应层级政府信心的影响相互独立。公众对中央的清廉评价越高,那么其对中央的政治信心也越高,不过并不会提升对地方的政治信心;公众对地方政府的清廉感越低,那么其对地方的政治信心评价也越低,但并不会降低对中央的政治信心。

三、研究设计:数据与变量

(一)数据来源

本文使用2015年中国城乡社会治理全国调查数据(CSGS2015)进行实证资料的分析。此次调查是全国范围内首次就城乡社会治理问题所开展的专项问卷调查。调查由清华大学、西南交通大学和南京大学等高校联合设计;来自清华大学、西南交通大学和上海交通大学等12所大学的师生实施了相关调查活动。调查于2015年7月启动,历时5个月,涵盖全国26个省市区,共随机抽取125个县级单位,完成有效样本4068份,有效完成率67%。调查严格按照社会科学规范操作,所获数据具有较高的质量。CSGS2015满足了本文分析的数据要求,笔者根据研究需要选取相关变量(详见表1)。

(二)变量定义与操作

1.因变量

政治信心是本文研究的因变量。考虑到“差序格局”可能会存在,我们选取问卷中的两道问题来分别测量公众对中央政府和地方政府的政治信心:“请问您对于下面中央政府(地方政府)的信任程度怎么样?”答案选项分为六个等级,从“1:完全不可信;2:相当不可信;3:有点不可信;4:有点可信;5:相当可信;6:完全可信”。从表1的描述性统计来看,受访者对于中央政府的政治信心(均值511)明显高于地方政府的政治信心(均值396),符合 “差序政府信任”理论所描述内容。因此,在研究中,分别讨论中央和地方层面政府清廉感知对公众政治信心的影响非常必要。

2.自变量

自变量为政府清廉感知,根据前文所述本文将其区分为两种:间接评价和直接经历。我们选择两道问题来测量源于间接经验的政府清廉感(即间接评价);分别是“在您看来中央官员(地方官员)有多少人腐败”,答案选项分为4级,“0:完全没有人;1:有些人;2:大部分人;3:几乎所有人”。根据表1,政府清廉感知的间接评价也存在中央与地方的“差序格局”;民众认为中央官员腐败的程度(均值075)低于地方官员腐败程度(均值104),即中央清廉程度超过地方。为便于研究,将赋值进行反向调整,赋值越高表明公众清廉感的间接评价越高,对政府的清廉感知程度越高。

关于政府清廉感的直接经历(腐败经历)的测量,我们选取问卷中的“您自己、家人或熟人近几年来亲身经历过干部的腐败行为吗?”凡是经历过的受访者赋值1,不曾经历过的受访者赋值0。从表1来看,大约20%的受访者曾经历过干部的腐敗行为。赋值越高,则表明公众清廉感知的评价越低。

此外,公众对政府反腐绩效评价也是本文研究的重要自变量,其包含两方面的公众主观评价:腐败改善程度和政府努力打击腐败的情况。对“公众认为腐败改善程度”的测量根据问卷中,“您认为在过去3年中,我国的腐败的状况是1:改善了很多;2:改善了一些;3:没有变化;4:恶化了一些;5:恶化了很多”。而对“公众认为政府努力打击腐败”的测量则根据问卷中,“您认为在过去3年中,我国政府有没有付出足够的努力来打击贪污腐败、杜绝贿赂?1:尽了最大努力;2:有努力做一些事情;3:没有努力做什么事情;4:完全没做什么”,从不同维度分别测量主观反腐感知。我们将这两道题的取值进行倒置处理,使之对政治信心有着正向关系。从表1结果来看,民众普遍认可过去3年政府在打击腐败上做了一些努力(均值314),腐败程度有一些改善(均值394)。

3.控制变量

为避免遗漏变量可能对模型估计结果产生的偏差,根据既有研究的建议郑振清、苏毓淞、张佑宗:《公众政治支持的社会来源及其变化——基于2015年“中国城乡社会治理调查”(CSGS)的实证研究》,《政治学研究》,2018年3期。,在具体分析中额外加入相关控制变量:性别、年龄、受教育年限、党员、城乡变量(1:城市)、主观社会地位评价(“您觉得您家庭的社会地位在1-10哪一个位置上:1:很低;10:很高”)、对于当前经济状况评价(“您觉得我们国家目前整体经济情况怎么样?1:非常好;2:比较好;3:不好不坏;4:不太好;5:非常不好”)。将这道题的取值进行倒置,使之对政治信任有正向关系;对当前经济评价越高,政治信任程度越高。

此外,公众的价值观也可能影响政治信心,本文使用因子分析对问卷中包含价值观的下述四道题进行测量。第一道题,“我们可以相信,政府领导人所做的决定总是正确的”;第二道题,“不管一个国家如何不好或是做错了什么,作为一个国家的公民都应该保持对国家的忠诚”;第三道题,“政府的领导人就像大家庭的家长,他们关于国家事务的决定,人民都应该服从”;第四道题,“只要有道德高尚的领导人,我们就可以让他们决定一切”(1:非常同意;2:同意;3:不同意;4:非常不同意),从中提取出公因子为方便解释,我们将这四题的答案进行倒置处理,使之与政治信任有正向关系。这四道题的克隆巴赫值α=066,KMO值为07,说明具有好的信度和效度,累计解释变异量为035。,本文将其命名为父权主义价值观(paternalist value)马得勇和王正绪将该因子命名威权主义价值观,该因子采用的“世界价值观调查”对于Paternalist Value的测量题组,本文译作父权价值观。参见马得勇、王正绪:《民主、公正还是绩效?——中国地方政府合法性及其来源分析》,《经济社会体制比较》,2012年第3期。。根据既有研究的发现,越是认同父权价值观的民众,越不容易对政府产生不信任感,因而其政治信心的水平越高。Eric CC Chang and Yun-han Chu,“Corruption and Trust: Exceptionalism in Asian Democracies?” The Journal of Politics,vol. 68,no. 2 (2006),pp. 259-271.

四、实证分析结果

(一)实证结果

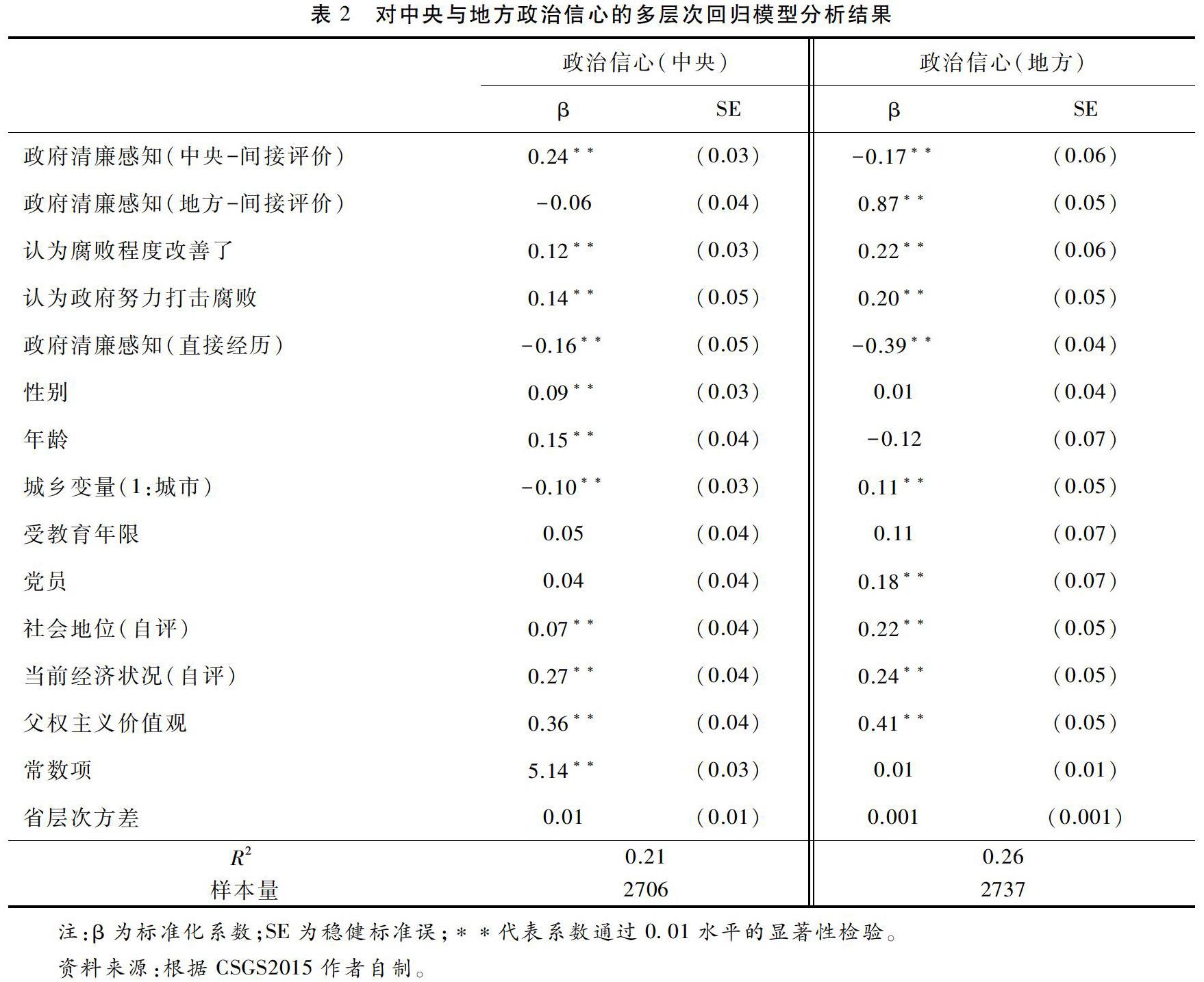

表2呈现了对中央与地方政治信心的多层次回归分析结果我们使用R软件进行多层次回归分析。R Core Team,R: A Language and Environment for Statistical Computing. Vienna,Austria: R Foundation for Statistical Computing,2020.,在模型分析过程导入抽样权重Adam C. Carle,“Fitting Multilevel Models in Complex Survey Data with Design Weights: Recommendations”,BMC Medical Research Methodology,vol. 9,no. 1(2009),pp. 1-13.,对研究问题进行实证检验。为进行不同自变量对因变量影响强度的直观比较,在研究过程中将所有自变量和控制变量进行标准化处理。除二元变量减去均值外,其他变量均再除以2倍该变量标准误Andrew Gelman,“Scaling Regression Inputs by Dividing by Two Standard Deviations”,Statistics in Medicine,vol. 27,no. 15 (2008),pp. 2865-2873.。根据对实证数据分析的结果,我们发现以下内容:

第一,反腐败显著提升了中国公众的政治信心。即公众对政府反腐绩效评价的程度越高,其对中央或地方的政治信心评价越好。首先,公众主观认为腐败程度得到改善情况,对中央的政治信心回归系数为012,在1%水平上统计显著,而对地方的政治信心的回归系数为022,在1%水平上统计显著。即公众越是对政府的反腐效果具有较高的评价,其对地方和中央的政治信心水平越高。其次,公众认为政府努力打击腐败这一因素,对中央的政治信心回归系数为014,在1%水平上统计显著;对地方的政治信心作用系数为02,亦在1%水平上统计显著,即公众对政府反腐力度越认可,其对政治信心的评价程度越高。由此说明,假设1通过了检验,反腐败显著提升了中国公众对中央和地方的政治信心。

第二,根据表2的结果可知,公众对腐败的直接经历越丰富,则越会显著降低其对中央或地方的政治信心。其对政治信心(中央)的作用系数为-016,对政治信心(地方)的作用系数为-039,方向均为负且在1%水平上统计显著。由此说明,直接经历削弱公众的政治信心,假设2A通过了检验。而对中央的政府清廉感知(间接评价)对中央政治信心的作用系数024,地方的政府清廉感知(间接评价)对地方政治信心的回归系数为087,作用方向均为正且在1%水平上统计显著。由此说明,间接评价对政治信心具有促进作用,假设2B通过了检验。因而,假设2得到了实证数据的支持,即政府清廉感的不同来源对政治信心存在相反的作用效果。

不仅如此,对中央政治信心的影响中,直接经历的作用系数绝对值为016,而间接评价影响系数为024;而对地方政治信心影响中,直接经历的作用系数绝对值为039,而中央政府清廉感的间接评价影响系数高达087。由此表明,相比直接经历,公众清廉感知的间接评价对政治信心的作用效果更突出。

第三,公眾对中央和地方官员清廉感知与政治信心的影响相互独立。根据表2结果可知,首先,就公众对中央政治信心而言,公众的中央政府清廉感越高,则政治信心水平越高,其作用系数为024,在1%水平上统计显著。然而,公众的地方政府清廉感越高,反而越会降低对中央政治信心的水平,其作用系数为-006,不过并不具有统计显著性。其次,就公众对地方政府的政治信心来说,公众的地方政府清廉感越高,则政治信心评价越高;然而公众对中央政府的清廉感知越高,反而将降低其对地方的政治信心评价,其作用系数为-017,在1%水平上统计显著。此外,直接经历对中央和地方的政治信心影响都为负,相比中央政府,其对地方政治信心的削弱作用更为突出。由此说明,公众政府清廉感知分别独立对中央和地方的政治信心产生作用,假设3通过了检验。不过,这种效应仅存在于公众清廉感知的间接评价,尚缺乏充足的实证证据表明直接经历也有类似效应。

此外,根据表2相关控制变量的回归结果可知,反腐败对政治信心的影响过程中存在鲜明的群体特征。公众对当前经济状况的自评、社会地位的自评和父权价值观强烈地影响他们对中央政府和地方政府的信心。(1)在控制年龄、性别、收入等其他变量情况下,个体的经济状况评价对中央政治信心的回归系数为027,对地方政府的信心作用系数为024,且均在1%水平上统计显著。这表明公众对于当前经济状况的评价越高,对于政府的信心程度也就越高。(2)个体社会地位的自我评价对中央的政治信心作用系数为007,对地方政治信心为022,且均在1%水平上统计显著。这表明公众对社会地位的主观评价越高,其对政治信心的评价就越高。(3)父权价值对中央政治信心的回归系数为036,对地方政治信心的作用系数为041,且均在1%水平上统计显著。这表明越认同父权价值观的公众,对各级政府的政治信心评价越高。

(二)稳健性检验

然而,表2的两个模型在方法上目前存在两个潜在的问题。第一,自变量多为受访者的主观评价,可能彼此会互相影响。在对政府信心的模型估计中,可能存在共线性问题,回归系数有所偏差。不过,从方差膨胀因子(Variance Inflation Factor,VIF)来看,两个模型中所有变量对应的VIF最大仅166,说明可以排除对模型可能存在共线性问题的担忧。John Fox and Georges Monette,“Generalized Collinearity Diagnostics”,Journal of the American Statistical Association,vol. 87,no. 417 (1992),pp. 178-183.

第二,因變量与自变量存在内生性问题。政治信心与相关自变量,诸如认为中央官员的清廉程度(即政府清廉感知-间接评价)、认为地方官员清廉程度(即政府清廉感知-间接评价)、认为腐败程度改善、认为政府努力打击腐败、主观社会地位评价、对当前经济状况评价等变量的属性相似,同属受访者的主观评价,因而可能存在内生性问题。

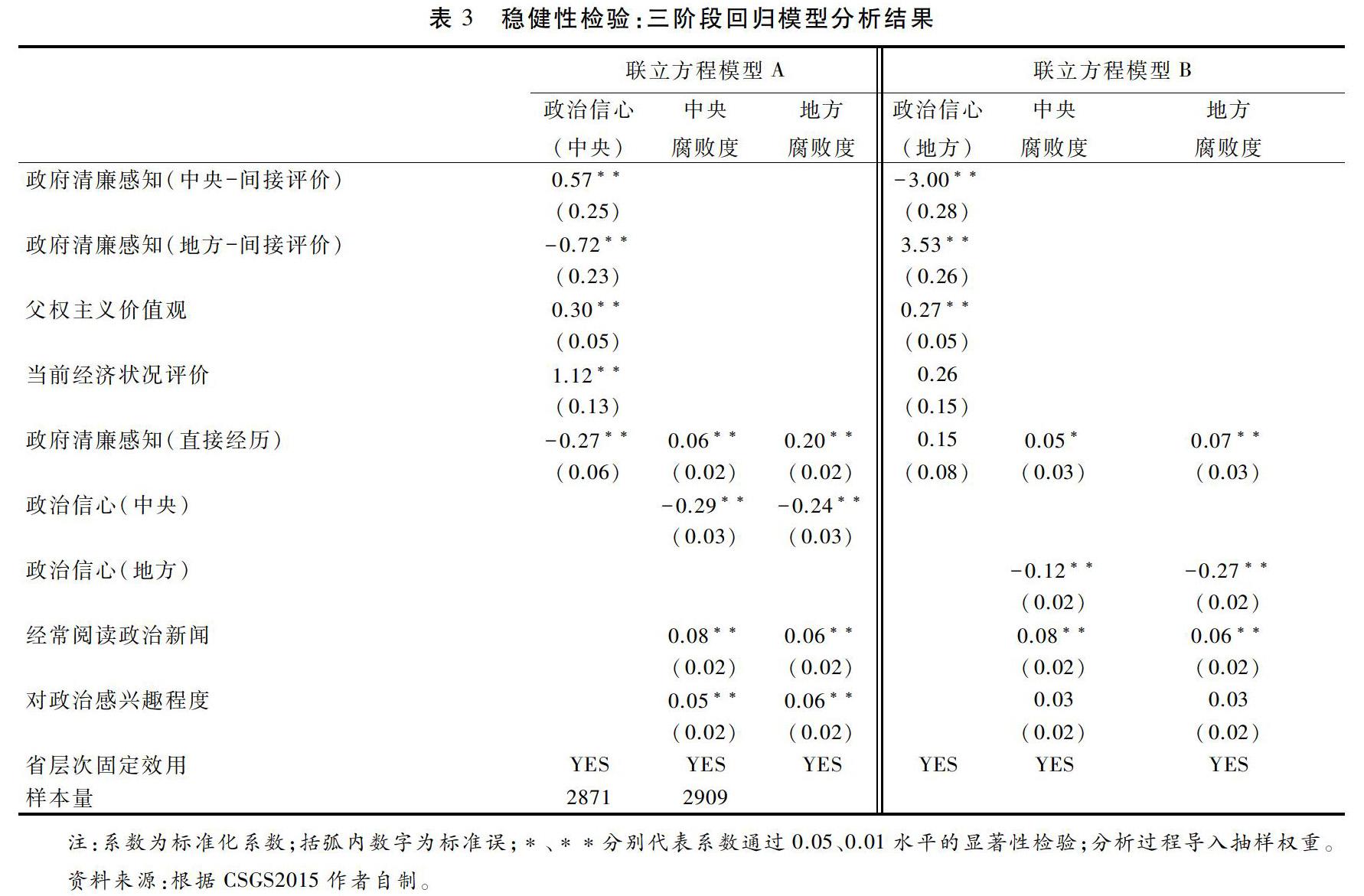

此类内生性问题会使模型估计的回归系数存在偏差Hausmen检验证实了表2两个模型自变量与因变量存在内生性的问题。表2两个模型的残差加入原模型当成自变量,残差的系数均具有统计显著性,表示模型存在内生性的问题。。为解决该问题,本文将进一步使用三阶段最小二阶方程(Three-Stage Least Squares,3SLS)Arnold Zellner and Henri Theil,“Three Stage Least Squares: Simultaneous Estimate of Simultaneous Equations”,Econometrica,vol. 30,no. 1 (1962),pp. 54-78. 来重新估计公众对政府清廉感知与政治信心间关系,以便对表2中部分模型的结果进行稳健性检验。表3为稳健性检验的模型估计结果。此处使用STATA 15软件进行三阶段最小二阶方程分析。StataCorp,Stata Statistical Software: Release 15. College Station,TX: StataCorp LLC,2017.

表2模型的分析结果表明,相比直接经历,公众清廉感知的间接评价(中央和地方)对政治信心有更突出作用。因此,为聚焦分析,我们仅针对政府清廉感知的间接评价(中央和地方)与政治信心进行稳健性检验,以排除对可能存在内生性问题的担忧。为使得联立方程模型A和联立方程模型B可以识别,本文加入“经常阅读政治新闻”和“对政治感兴趣程度”等两个变量作为工具变量来估计公众对政府清廉感的间接评价;公众对政治高度感兴趣,或者经常阅读政治新闻,便越容易接触到国家反腐和官员腐败的相关信息,因而更可能对政府清廉感(间接评价)进行具体而有意义的评判。

表3呈现了三阶段回归模型的分析结果原表2中性别、年龄、教育程度、党员、城乡变量均当成外生变量模型,表3省略呈现这些回归系数。。即便公众对政府清廉感知的间接评价与其对政府信心间存在内生性问题,整体来看,与表2的结果相比,表3的结果仍然没有太大的差异。首先,政府清廉感的间接评价对政治信心的作用仍在不同层级政府间相互独立。公众认为中央官员清廉感程度越高,则对中央政治信心的评价越高;认为地方官员清廉感程度越高,则反而会降低对中央政治信心的水平。相应的,认为地方官员清廉感程度越高,则对地方政治信心的评价越高;认为中央官员清廉程度越高,反而会降低对地方政府的政治信心评价。其次,公众对政治信心评价越高,则他们对中央和地方官员腐败程度的评价就越低(即清廉感知程度越高);换言之,当公众的政治信心提升时,则主观上认为中央和地方官员的腐败程度减少了(即清廉感知增加)。最后,从标准化系数看,相比实际经历,间接评价对政治信心的作用效果仍更强,这一结果与表2一致。因此说明,假设2通过稳健性检验。

五、结论与讨论

美国政治学的知名学者亨廷顿指出,在现代化发展阶段,全球各国的腐败现象更为普遍也更为严重塞缪尔·P·亨廷顿:《变化社会中的政治秩序》,王冠华等译,生活·读书·新知三联书店1989年版,第54-66页。。毋庸置疑,腐败是一个全球性治理难题。党的十八大以来,党和国家以前所未有的决心和实际行动开展反腐败行动,坚决打击各类腐败行为韩振峰:《99年中国共产党反腐历程及其经验启示》,《人民论坛》,2020年第19期。。在中国的反腐实践中,国家既“打老虎”又“拍苍蝇”樊伟:《中国共产党反腐为什么“能”》,《党建》,2020年第12期。,为世界各国的腐败治理贡献了宝贵的中国经验徐玉生、陆奕君:《反腐败国际合作的中国经验及理路》,《青海社会科学》,2018年第4期。。反腐败作为全面从严治党的关键突破口刘汉峰:《全面从严治党的思考》,《中国特色社会主义研究》,2015年第1期。,时至今日已取得了举世瞩目的成绩,使压倒性态势开始出现并不断巩固过勇、贺海峰:《“不必腐”机制:反腐败标本兼治的重要保障》,《国家行政学院学报》,2017年第6期;潘春玲、过勇:《党的十八大后直面挑战:减少腐败存量》,《河南社会科学》,2017年第5期。。理论上,全面从严治党和反腐败赢得了民心,得到中国人民群众的广泛支持和拥护辛向阳:《反腐败压倒性态势是如何形成的》,《人民论坛》,2017年第6期。,对公众的政治态度产生深刻影响。根据既有研究和实际经验,本文认为全面从严治党以来,反腐败显著提升了中国公众的政治信心。

基于实证数据的分析,本文发现以下结论:第一,实证上进一步证实,反腐败显著提升了中国公众的政治信心。公众对反腐绩效的评价越高,其政治信心的水平越高。第二,政府清廉感的不同来源对政治信心存在完全相反的作用效果,直接经历会削弱政治信心,而间接评价能够提升政治信心。此外,在作用效果的强度上,相比政府清廉感知的实际经历,政府清廉感知的间接评价对政治信心的作用效果更为明显。第三,全面从严治党对政治信心的提升过程中,政府清廉感知对不同层级政府的政治信心有独立影响。公众对中央政府清廉感知的间接评价能提升对中央的政治信心,却未提升对地方政治信心的評价;公众对地方政府清廉感的间接评价提升了地方的政治信心,却没有增强对中央的政治信心。当然,这种独立效应仅存在于间接评价的影响中。此外,本文还发现在政府清廉感知对公众政治信心影响过程中,存在鲜明的群体差异性特征。具体而言,个人社会地位、经济状况的主观评价越高,其政治信心的水平越高;同时,对父权价值观越认同,公众的政治信心水平越高。

本发现具有重要的理论和现实意义。理论意义在于,文章在实证层面验证了中国反腐败行动对提升政治信心的积极作用。既往研究在应然层面肯定了反腐败对中国政治信心的积极效果,不过这一结论在学界鲜有被经验数据证实。本文一定程度上弥补了现有文献的不足。同时,文章从公众对政府的清廉感知入手,对政治信心展开分析,并比较了直接经历与间接评价对政治信心的作用强度,丰富了对全面从严治党提升公众政治信心影响过程的认识。政策启示在于:首先,公众对反腐败绩效的正面评价能提升政治信心。因此,在未来,国家仍应继续坚持全面从严治党,保持高压反腐态势。本研究为党和国家继续坚持全面从严治党,坚持高压反腐提供了一定的学理支持。其次,相比腐败的实际经历,政府清廉感知的间接评价对政治信心作用效果更明显。因此,在未来,国家应充分利用互联网、电视、广播等新闻媒介,广泛向社会各界传播国家大力反腐的决心等相关信息。同时,还要积极宣传国家的反腐成绩,以便提升公众对政府清廉感知的间接评价,进而提升政治信心。此外,鉴于政府清廉感知对政治信心的影响具有鲜明的群体差异。在未来,国家应不断促进经济发展,提升广大人民群众的生活水平,促进社会公平与正义,从而更有助发挥反腐败提升公众政治信心的积极作用。

当然,本研究也存在一定的不足之处。囿于采用的是单一横截面数据,本文无法深挖公众对政府清廉感知和政治信心间复杂的因果机制及其作用过程的全貌。此外,本文也难以修正测量公众清廉感知的间接评价和政治信心可能存在的社会期望偏差李辉、孟天广:《腐败经历与腐败感知:基于调查实验与直接提问的双重检验》,《社会》,2017年第6期。。对上述可能存在的问题,需要未来的研究不断完善研究设计,利用更高质量的数据进一步深化对相关问题的讨论,以便发现与完善其中的因果机制解释。

(责任编辑:徐东涛)