初中文言文词语教学小议

2021-07-20天津市河北工业大学附属红桥中学

■天津市河北工业大学附属红桥中学 姜 磊

因为汉字是表意文字,本文从字形结构的角度出发,追本溯源,探究其本义和引申义,试图把文言文实词中的义项有机联系起来,让学生能够阅读浅易的文言文。

一、追本溯源,激发文言兴趣

为探究汉字的本源,许慎“六书”自问世以来得到了学者们的广泛推崇,他们开始研究汉字,而且客观地指明了汉字构形的本质,把繁复的汉字统领于简单精辟的“六书”之中,成了研究汉字的基本理论和核心内容,在初中文言词语教学中易于被学生掌握和应用。下面仅对“六书”中的前四种造字方法进行举例说明。

(一)象形字

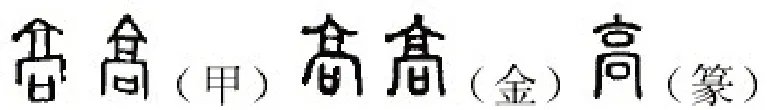

例如:高

从“高”字演变图形来看,“高”是象形字,像楼台层叠形

1.本义:形容词,高,由下至上距离大,离地面远。例如:城非不高也,池非不深也。——《孟子·公孙丑下》

2.可以应用为名词词性。例如:山不在高,有仙则名。——唐·刘禹锡《陋室铭》

3.引申义:等级在上,超越流俗或者标准。例如:居庙堂之高,则忧其民。——宋·范仲淹《岳阳楼记》。教师授课中,可以依照演变图形强调“高”的本义为形容词,告诉学生这个义素还可以应用为名词,从具体的、可感知的“高”变为抽象的“高”,将形容词、名词以及引申的意义联系起来。

(二)指事字

《说文解字》讲“指事者,视而可识,察而现意,上下是也”,其实教师还可以告诉同学们,除了“上”“下”,“凶”字也是指事字。“凶”字是指地上有一个深坑,走路的人由于没看见而踏空掉进坑里,“凵”代表深坑,中间的“乂”符号就是象征在陷阱里放置的致命危险物。此外,教师还可向学生展示常见的指事字还有“刃”“本”等。教师可以“本”为例进行讲解:“本”下面的“一”表示树根,所以有“舍本逐末”这个词,“舍本”在《新华字典》中解释为:比喻做事不注意根本,而只是抓细枝末节。

(三)会意字

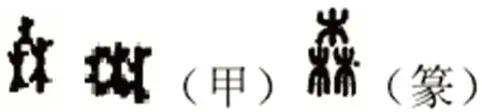

例如:森

古文字形:

《说文·林部》:“森,木多貌。从林,从木。森字属会意字,从林,从木。本义为树木高耸,繁,密貌。如森林、林立。引申义为幽深可怕的样子。如阴森、深邃。”教师在课堂中引导学生掌握了这些,就会使他们明白“丞相祠堂何处寻?锦官城外柏森森”中,杜甫在首联所描写的洒脱之情与颈联和尾联的忽变沉郁形成鲜明对比,继而深刻理解诗文主旨。

(四)形声字

例如:景,形声。从日,京声。本义:日光

例如:四时之景不同,而乐亦无穷也。——范仲淹·《岳阳楼记》。这句话中的“景”为景色之意,因为与现代汉语相同,所以学生可以无师自通。但是在同一篇课文中,当学生读到了“至若春和景明(至于到了春风和顺,阳光普照之时),波澜不惊,上下天光,一碧万顷”时,则不知“景”为“日光”之意。当教师在黑板上圈出“日”这个部首并指出这是一个形声字以后,这个知识点便很容易被瞬间突破,学生学习起来更加轻松、愉悦,这彰显了轻负、高效课堂的魅力。从上面的四种造字方法我们不难看出,汉字的形体与其所表达的意义有着直接或间接的联系。每一种造字方法都包含着表义成分,尤其是象形字、指事字和会意字。教师在讲授文言文时应适时地讲解文字的渊源,这样的方法既增加了学生的学习兴趣,又能为学生的发展奠定良好基础。

二、授之以渔,夯实学生文言基础

本文强调教师在教学词语时应追本溯源,强调教师的主导作用,这绝不意味着倡导教师忽视学生自学能力的培养,忽视学生的主体地位。教师在教学中应把握一个要领,教会学生在理解了词语的本义、引申义的基础上,掌握突破难点的方法,即“授之以鱼,不如授之以渔”,教师应引导学生学会自主学习。

(一)以形求义

一般来说,探求初中教材中的象形字、指事字、会意字的本义对学生来讲难度较大,且这些字体的出现频率较低。相对来讲,形声字的推敲则更为容易些,且汉字中的形声字占80%以上,形声字的形旁又具有表意功能。因此,教师可以通过对字形结构的分析引导学生把握词的意义。如:“静影沉璧”(范仲淹《岳阳楼记》)中的“璧”,其形旁为“玉”,其义与“玉”有关,是“圆形的玉”。教师通过讲解该字的形旁,既帮助学生把握了词义:静静的月影像沉入水中的玉璧,又避免了学生在默写时写成错别字“壁”。

(二)推敲成语

成语中保留了大量文言词义,教师可以借助成语教学帮助学生准确把握文言词语的含义。例如:“薄暮冥冥”(范仲淹《岳阳楼记》)中的“薄”,可联系成语“旧薄西山”“两股战战,儿欲先走”(林嗣环《口技》)中的“走”,可联系成语“走马观花”。学生不仅可以在这样的教学方法下学会推敲成语,把握词语的含义,还可以通过成语的短语结构学习到文言的句法结构。如“唯利是图”是宾语前置句,当教师引导学生认识了“何陋之有?”(刘禹锡《陋室铭》)的含义后,便可进一步引导学生学习“吾与城北徐公孰美?”(《战国策<邹忌讽齐王纳谏>》),这些都是典型的不同类型的宾语前置句。

三、引导学生学以致用,参悟人生真谛

随着历史进程的推进,文言文作品愈益彰显出它的生命力,教师帮助学生学习文言文,感悟人生是一个永恒的教学主题。如教师在讲解刘禹锡的《陋室铭》时,可以引导学生深层理解“斯是陋室,惟吾德馨”这句主旨句,进而体会被贬谪的刘禹锡写这个碑文的真正用意。为此,教师可以进行适当的写作背景介绍:刘禹锡的“家”被折腾了3次,激愤之中,他心中有话,如鲠在喉,不吐不快,遂一气呵成,写出了《陋室铭》,并请人刻碑立于门外。“馨”这个字是一个形声字,从“香”旁,“殸”(qìng,kēng,shēng)聲(声)。《说文》解释为香之远闻者也,本义为芳香,散布很远的香气,后来比喻为君子的声誉流芳后世。教师可引导学生在诵读“斯是陋室,惟吾德馨”这个碑文的主旨句时,细细咀嚼这个“馨”字,使整句话读起来如金石掷地又自然流畅。或许,前人的人生感悟距离我们已有些遥远。但是,如果教师抛开种种时代的局限,追溯汉字的源头,便能帮助学生有效掌握学习文言文诗词的方法。