城市边缘社区:一个关系性概念分析框架的构建

2021-07-19史春玉

[摘 要]城市边缘社区得到来自不同学科学者的持续关注和研究,但目前概念术语的使用较为随意,概念阐释具有化约主义的倾向。有必要对既有概念及其定义展开对话梳理,在此基础上构建一个具有一定学术参考意义的概念分析框架。从社区空间特征、居民特征、与主流社会关系三维判别尺度出发,将城市边缘社区视作是一个关系性概念,指出边缘社区既反映社会关系也生产社会关系:作为差异性社会关系的代表,空间隔离、社会脆弱性、被污名化和社会排斥、权利弱势构成城市边缘社区的区别性特征。这些社区是一种社会组织机制,生产身份认同和文化共享,为弱势群体提供庇护和社会化平台。关系性概念分析框架的构建有助于识别城市边缘社区的核心特征和本质属性,为学术理论对话提供统一的前提基础。

[关键词]城市边缘社区;社会关系;空间隔离;社会排斥;社会脆弱性

中图分类号:D669.3 文献标识码:A 文章编号:1008-410X(2021)01-0037-09

一、问题的提出

城市边缘社区是城市居住隔离和阶层隔离的空间具象地带,一般为城市贫困人口和弱势群体的聚居地,它也是社会矛盾和风险的易感地区,若得不到有效的干预和治理,不仅会导致贫困的阶层固化和社会隔离的不断强化,也会在人口流动和政治、社会交往的过程中将社区中的困境和冲突扩散到整个城市,进一步增大社会治理的成本和难度。鉴于城市边缘社区在物质景观、社会形态、人口构成、管理体制等问题上的特殊性,近年来,城市边缘社区引起学者、公共舆论、政府管理者的持续关注,相关研究和讨论议题日益丰富和多样化,其中各种相关性概念也不断涌现。然而,如何定义和认识这些累积了各种社会问题的城市空间?构成这些特殊城市空间的核心社会形态是什么?它们的本质属性是什么?

究竟根据什么标准来界定城市边缘社区,是空间距离、社会分界、行政属性,还是被排斥、被隔离这一事实,又或是居住人口的经济活动、社会分界、行政属性?到目前为止,尽管学者普遍意识到城市边缘社区的存在,但无论是概念使用还是定义维度和标准,学术界并不统一。不同学科的学者基于自己的理论背景和问题关怀,倾向于使用一些民间通俗概念,如“城中村”“城乡/郊接合部”等来指代这些空间,而且在概念的界定过程中通常采用表征罗列的方式来描述定义对象,深入系统的概念阐释与分析相对薄弱。

本文意在对既有概念及其定义展开批评对话,在此基础上提出一个具有一定学术参考意义的概念分析框架,以尝试扩大术语的用途和范围,为学术对话提供統一的前提基础。具体到实践指导意义,我们只有正确认识城市边缘社区的真正问题和本质,精准地识别这些社区的特性,才能为科学分析和解决其治理困境提供理论钥匙。

二、城市边缘社区:“盲人摸象”与概念界定的单向化

我国学术界自20世纪80年代末就开始关注、研究城市边缘社区这些特殊的城市空间。随着城市边缘社区在城市治理和社会治理中的地位和重要性的凸显,

近年来越来越多的学科加入这个研究领域,包括地理学、城市规划学、社会学、政治学、经济学、公共管理学等,研究视角和方法日益丰富,但从总体而言,我国学界对城市边缘社区的相关研究比较分散,基本上处于一种“盲人摸象”的局面。不同学者侧重于研究城市边缘社区的某个侧面或某种现象,导致学者多从单一面向/维度出发来命名、定义研究对象,而不同的研究之间缺乏有效的对话,对城市边缘社区概念的理解和定义在某种程度上具有简单化和表层化的特征。

概念阐释的不足和局限体现在三个方面,它们相互联系、互为因果,共同体现了研究对象在学术认知中的片面性和碎片化。

(一)研究对象的分散性和碎片化

实际上,部分学者已经指出我国的“城乡/郊结合部”“城中村”“棚户区”“转型/安置社区”“城市边缘带”等均具有城市边缘社区的特质[1]。我们可以暂时忽略这个判断本身的准确性,它至少反映上述以不同术语命名的地区是具有可比性和共同点的,这些命名共同反映了某种特殊的城市空间现象和问题,是可以用一个涵盖范围更广的元概念来统筹这些子概念的。但遗憾的是,鲜有学者从宏观或中观比较的角度出发对上述子概念及其指涉对象进行深入的比较研究,多数是针对某一种特殊类型的城市空间或行政管理单元进行微观研究。

例如,关于“城乡/郊接合部”“城中村”的文献可谓蔚为大观,相关的研究成果也相当丰富、系统和深入,但终究缺乏比较研究的视野[2],也未能从更为广阔的角度来判断我国大城市的空间分配伦理问题,即空间作为资源在分配过程中的公平正义问题。换句话说,尽管城市边缘社区的多维属性与特征在不同学科、不同文献中已经得到丰富的讨论和阐述,但始终呈现碎片化的状态。

(二)概念界定的单向化和表层化

术语层面的“城市边缘社区”“城市边缘带”并非缺席中文文献。近年来,“城市边缘社区”越来越多地被政治学、公共管理学、社会学等学者采用。不过,在这些学者的定义中,它一般是指在管理体制上兼具城乡二元管理属性的“城乡/郊结合部”“城中村”等,研究者往往强调这些社区在土地属性和管理体制上的城乡二元性[3],而“城市边缘社区”更具根本性的一些特征,如居住隔离、社会排斥等并没有被纳入相关学者的分析范围,这些特征一般是被另外一些学者用来描述城市贫困人口所聚居的旧城区、棚户区、拆迁或保障房安置社区等,而这些社区很少被相关研究者纳入“城市边缘社区”的概念范畴。“城乡接合部”和“城中村”是由我国特殊的土地制度和户籍制度所产生的一种特殊的历史现象,具有时间上的区间性,与转型社区/安置社区一样,都是特殊政策下的产物,必定会随着时间的推进和政策的变迁而不复存在;而城市边缘社区,存在于历史上的任何国家、任何时期,只不过是不同情境下其具体特征有所区别。将城市边缘社区的范畴狭义地限定为上述地区,实际上有失准确,既不符合经验事实,也不利于相关学术研究的对话和传承。此外,不是所有的“城乡接合部”和“城中村”都可以被视作是城市边缘社区,如村集体经济强大、集体治理组织发达的城乡二元化行政单元就不在此列。

(三)研究方法的单一化与绝对化

地理学、城市规划学等学者使用“城市边缘带”这个术语,他们的研究对象和其他使用“城市边缘社区”这一术语的学者的研究对象虽然在很大程度上可以说是重合的,但在核心界定元素问题上存在着重要的区别。这类学者一般采用定量的研究方法,基于社会经济层面的统计数据与遥感影像空间数据,从地理区位、空间景观、人口密度、经济结构、土地利用情况等指标出发来判断识别城市边缘带[4]。然而,他们往往将边缘等同于市郊,这种定义方法在很大程度上忽略了边缘性的社会-文化维度。边缘性和市郊不一定有直接联系。边缘社区可能位于市中心,如内城区的贫民区、老旧遗忘社区,作为居民活动场域的这些社区和城市中的其他社会场域处于一种被隔离和排斥的状态,看见的和看不见的墙横亘在两者之间,成为地理空间位置上的孤岛。同样,位于市郊的社区不一定就是边缘地带,西方国家位于郊区的富人区(如洛杉矶的比利弗山庄,巴黎的纳伊)、杭州的良渚地区、广州的小谷围和二沙岛等,这些社区虽然位于城市郊区,但与边缘社区没有任何关系。这些社区里的居民以富人和中产阶级为主,他们广泛参与社会生活的方方方面,无论如何也不能将这些社区划分为城市边缘社区。总而言之,我们如果仅仅强调边缘社区的一个维度而忽略其他维度,相关研究就会窄化边缘社区的概念范围,有时甚至会扭曲它的本质。

三、城市边缘社区:一个关系性概念

在单元空间范围上,城市边缘社区以其行政单元即社区为边界,它不是一个在时间序列上不断变动的动态“地带”或“片区”,而是地理边界和行政辖区范围明确且具有一定的稳定性、有专门的居委会或者其他治理组织管辖的行政区域。当然,城市边缘社区区别于其他城市社区的特殊性在于它的边缘性,边缘性是它的区别性特征。

边缘既指地理位置也指一种社会状态。从词源上说,边缘和中心、主流是相对的,它位于特定区域或范围的边界外缘,总是与中心、主流有一定的距离。这个距离可以是定量上的可测量的,也可以是质性的可描述的。 贝利认为,“边缘是一种关系孤立的状态(包括情愿或不情愿两者情形),这种状态产生一种特殊的空间实践,由此导致其被排除在关系互动过程之外”[5](P49)。此外,人们往往习惯于从道德和规范的角度出发来理解边缘,它往往和越轨与不适应相联系。作为和出生地割断联系的少数群体,城市边缘社区的居民往往没有被视作是城市社会的成员,通常被视为潜在难以治理的对象,应该予以打击、控制和整合[6](P24)。

由此可見,边缘性具有多维概念,既包含空间维度,又包含社会维度和心理认知维度。边缘化是个体或群体与其他社会成员所构成的社会、文化、环境动态互动过程中被排斥的一种状态和过程。边缘社区作为“脱离社会关系网络和地理关系网络的存在,一定程度揭示和反映紧张的关系”[7]。

实际上,从社会关系角度来定义城市边缘社区是20世纪初期以来社会学与人类学的一条重要研究路径,但不同学派学者的观点大相径庭。

早期芝加哥学派从城市生态学角度出发,指出城市边缘社区是生物界弱肉强食规律在人类居住空间上的呈现[8](P5),边缘社区是阶层竞争的结果,强者占据有利空间,弱者处于边缘地带,是人们在城市分配资源有限的情况下根据自己的经济条件所作出的理性选择结果[9](P12)。20世纪中期兴起的行为主义学派指出,某些居民即使自身的经济条件允许其选择更好的居住社区,但由于社会歧视、文化心理偏好等因素的影响,他们往往更倾向于和自己文化背景近似的群体聚居[10](P45)。换句话说,行为主义学派的研究表明,在某种程度上边缘社区体现的是一种文化认同关系。

19世纪60年代以来,以列斐伏尔、哈维等人为代表的新马克思主义学者指出,城市边缘社区的形成和固化反映的是城市空间分配不平等、不公平的问题,是资本主导之下资本主义不正义被一再生产和再生产的结果[11](P135)。空间既是阶级剥夺的结果也进一步生产并强化阶级剥夺关系,需要进行制度变革来实现“空间修复”和空间资源更为公正的配置[12](P96),通过“空间正义”赋予城市中每个居民公平发展的机会。近几十年来,空间正义理论逐渐成为城市边缘社区研究过程中的主导性理论。城市边缘社区的形成与延续问题是城市空间分配不正义的体现,反映和代表有差异的社会关系,这种看法日益成为学界共识。

四、城市边缘社区关系性概念的分析框架

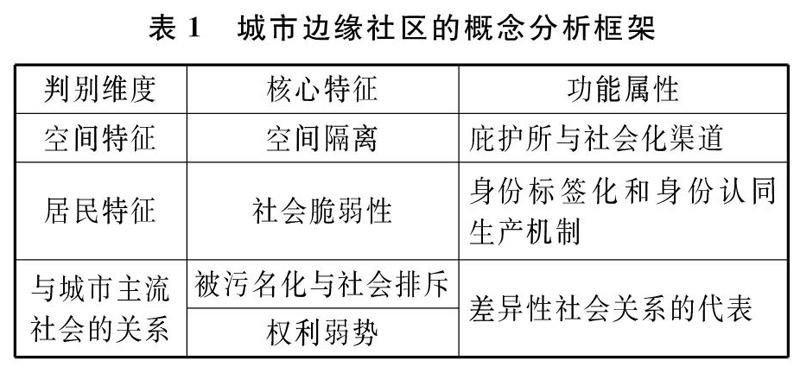

城市边缘社区不仅指一种特殊的城市地理空间和行政单元,它尤其是个关系性概念,体现的是特定社区及其居民相对于外界的社会关系和社会地位。在对城市边缘社区的内涵和外延进行界定时,既要考虑到其空间特征,也要考虑到在这个空间所生活的居民的社会、经济、文化特征,及其与城市其他领域的特殊关系。从这三个判别维度出发,本文认为城市边缘社区由四重核心特征构成:空间隔离、社会脆弱性、被污名化与社会排斥、权利弱势。空间隔离是城市边缘社区最低限度的特征,其居民特征体现为高度的社会脆弱性,与外界的关系则体现为被污名化与社会排斥及权利弱势。边缘社区是差异性社会关系的空间表征,代表主流社会对具有高度社会脆弱性人口的强制性排斥和权利剥夺。不过,与此同时,边缘社区承担着为社会弱势群体提供庇护,构建集体认同的功能(见表1)。

(一)城市边缘社区的四重核心特征

既有文献对城市边缘社区的特征多有讨论,但在大部分情况下局限于对社区物质景观及其人口特征进行孤立的表征描述[13],其社会-文化侧面的特征被严重忽略。近年来,与边缘社区核心特征密切相关的一些术语和议题逐步引起学术界的关注,如“空间隔离”“社会脆弱性”“城市集中性贫困”等议题均是学术讨论的热点。这些学术讨论虽然大多不是在城市边缘社区的话语框架下展开的,但它们反映的是这些特殊社区的突出问题和特征。除上述特征外,城市边缘社区具有其他两个核心社会特征,既有文献着墨不多,即“被污名化与社会排斥”及“权利弱势”。

1.空间隔离。城市边缘社区最低限度的特征是它在空间上是一个被隔离的地区。单是空间上的区隔状态并不能定义空间隔离,它必须同时涉及这个特定空间里所居住的人口——特殊群体——与整体城市社会的关系,以及与外界的互动情况。因此,空间隔离是一种叠合式的地缘与社会双重边缘化的状态,既表现为地理空间上的“孤岛”(与其他空间的边界清晰明显)、人文空间(建筑、景观)上的非主流和边缘性(建筑形态上的拥挤破败、生态环境上的脏乱差、公共服务设施匮乏、社会治安条件恶劣等),也表现为社会互动上的单向性甚至封闭性。

第一,单向性空间隔离。边缘社区内居民或到社区外工作、接受教育或展开其他经济和社会活动,但社区外的居民很少愿意进入边缘社区,

对边缘社区持拒绝和排斥的态度,社区外的资源一般也不会流入边缘社区[14]。一些外来务工人口或安置人口聚居的边缘社区即属于这种情形。边缘社区只是他们居住的地方,居民早出晚归,到社区外面的空间展开经济、社会活动,社区对他们而言“只是睡觉的地方”[15],而社区外的居民因为这里的治安情况、环境情况较差,或者这些社区资源匮乏滞后,很少愿意也缺乏足够的动机进入这些边缘社区。

第二,封闭性空间隔离。一些在政治、经济、社会、基本公共服务已经自成一体的边缘社区,则有可能陷入封闭性的自我复制和自我运作状态,与主流社会处于一种基本上隔绝的关系。例如,北京原“浙江村”被视为“城中之国”[16](P124),实际上就是封闭性边缘社区的变相说法。围绕着高度同质化的地缘、族群關系,这种类型的社区有自己相对完善的内部管理和组织机构(可以在某种程度上视作是一种自治性社区),自我提供基本的公共服务,如基础教育、医疗、环卫、交通、治安服务等,经济活动、社交、消费、娱乐等也在社区内展开,不需要和外部世界进行互动。

这种边缘社区内部通常形成一个封闭的、固化的甚至等级分明的微观社会,外来人不容易融入这个圈子,内部的大部分人也不会刻意寻求融入外部主流社会。

不过,无论空间隔离是集体性的个人理性选择的结果,还是制度歧视所造成的结果,或是公共政策或自由化市场经济发展的结果,空间隔离在本质上都是强势群体强加给弱势群体的一种空间资源剥夺,是社会差异性关系的表征之一。

2.社会脆弱性。社会脆弱性指个体或群体在发生由自然或人为导致的变迁动荡时,在经济、政治和社会层面遭遇风险的可能性及抵御风险破坏的能力。它反映基于阶层、文化、国籍、社会身份、年纪、性别或其他权力分异的社会结构关系。

社会脆弱性是个社会问题,被嵌入复杂的社会关系和社会过程中,社会脆弱性反映了“个人、群体和阶级之间在分配稀缺资源时相互竞争的政治经济问题”[17]。社会脆弱性受一系列因素的影响。一般认为,社会阶层是最大的影响因素[18],它包括就业(类型与稳定性)、收入和教育程度,以及居住社区质量(房屋类型、建筑情况、基础设施、人口结构、工商业发展程度、医疗服务情况、特殊群体服务设施)、物权持有情况等。同时,因为语言、文化、身份(由国籍、户籍等导致的群体分异)、教育水平的差异而缺乏获取资源和信息的途径,以及经济边缘化、年龄、性别、身体健康状况、特殊的家庭结构(家庭大部分成员由脆弱性人口构成)等也会导致社会脆弱性。

社会脆弱性通常与贫穷相关。但脆弱性这个概念超越了单纯的经济维度即贫穷维度,我们需从多因果多维角度来理解和认知那些遭遇多重困境(健康、住房、培训与就业、教育水平、享受娱乐与文化服务等)人口的状况[19]。因此,对于城市边缘社区及其居民而言,脆弱性不仅仅是因为“缺钱”,而是他们的贫困、被隔离、被排斥的状态会进一步诱发“雪球效应”。

因为贫困,他们不得不选择居住环境和住房质量相对差的社区;因为社区治安条件差,他们可能遭受生命、财产安全的威胁;因为公共服务资源匮乏,

他们获取(优质)教育和培训的机会较少,无法享受有保障的医疗服务,就业困难,容易受危险行为(酗酒、卖淫)牵连。同时,社会资本包括社交网络和社会关系稀薄,信仰、习俗、文化被边缘化,进一步导致居民身体和心理健康的脆弱性(如高患病率)。由脆弱人群构成的社区则为脆弱性社区,这些社区往往易受风险和灾难威胁,通常缺乏必要的资源禀赋和集体效能来应对、抵御来自自然或社会环境突变而带来的危机,如边缘社区及其居民往往是经济危机、产业迁移、经济结构转型过程中首当其冲的受影响者。

3.被污名化与社会排斥。尽管边缘社区为城市化和工业化的发展提供了源源不断的廉价劳动力,但这些工人和城市里的其他居民的社会地位并不一致。

城市主流社会往往有一定的社会地位或文化上的优越感,潜意识并不将生活在边缘社区的人们视作荣誉和尊重的给予对象。当这些外来务工人员、边缘人员等在城市大量出现并试图定居时,主流社会随着弱势人口的增加可能表现出一定的排斥,各种正式与非正式的歧视性行为和办法被创造出来以隔离、

排斥这些人口,主要表现在住房、教育、公共服务设施乃至政治和经济权利方面的歧视与排斥,如限制住房购买权或银行限制其购房贷款权利、限制子女入学受教育权、公共基础服务限入、无权参与居住社区的集体决策事务、在居住地没有投票权、招工歧视等。

这些人们被迫选择与主流空间相隔离的边缘化社区居住,这些边缘社区则进一步被视作是“社会毒瘤”[20],政府需要加强社会治理。

4.权利弱势。权利弱势是社会资源和价值分配过程中弱势者的获得权被部分或全部剥夺而有利于强势者的一种状态。在自由竞争秩序下,权利弱势可能是因为弱势者自身先天的条件劣势(智力、身体健康情况、文化边缘性等)导致其在与强势者展开资源分配竞争的时候不能够获取与后者等份、等价值的东西。但在大部分情况下,权利弱势源于制度和政策歧视。政策制定者基于一定的目的、原则或惯例,按照一定的标准(户籍、居住年限、纳税情况、物业持有情况等)对社会上的人口进行身份等级划分,根据其具体身份进行差别性权利分配,围绕着身份差异,社会上形成一种权利分配差序格局,权利获取份额、程度的大小取决于个体的身份等级和与政策杠杆标准的距离。

权利差序格局是导致边缘社区及其居民权利弱势的主要原因。在边缘社区居住的人们往往因为其身份的边缘性(外国移民、国内移民即户籍不在居住地的外地人、未满足纳税条件、非物业特别是房产持有人)而失去部分自由就业、贷款、置办物业、接受教育医疗和养老保障、文化服务等经济社会权利,以及参与公共决策、选举代表的政治权利。政治权利的部分缺乏进一步导致城市资源的分配向强势群体和社区流动,边缘社区及其居民的权利弱势更加明显。在城市空间资源日益稀缺的今天,边缘社区往往是都市更新的政策对象,这也意味着社区里的居民需要将自己的居住空间让给金融、商业资本或中产阶级,自己则因为经济条件弱势无力承担社区高档化之后的高昂房价和物价,只能搬迁到更为边缘化的社区[21]。此外,城市边缘社区通常是具有邻避特征的企业和公共设施的首选之地。那些具有高风险、高污染而城市化进程中不可或缺的工厂或设施总是不受社区居民欢迎的,但最终往往是在弱势群体聚居的社区落址,由这些社区及其居民承担邻避设施的负外部效应和风险。

(二)城市边缘社区的功能属性

城市边缘社区不仅是社会排斥和隔离的空间,也是人们的生活场域,社会关系和社会文化在这里生产建构、复制固化,它表达空间分异和社会分异,但也建立分异。在实践中,城市边缘社区不仅仅是差异性社会关系的空间代表和表征,也是一种社会组织机制。这些社区是城市里弱势群体的庇护所,是其主要的社会化渠道;它是一种文化生产场所,在生产身份标签化的同时构建集体身份认同。

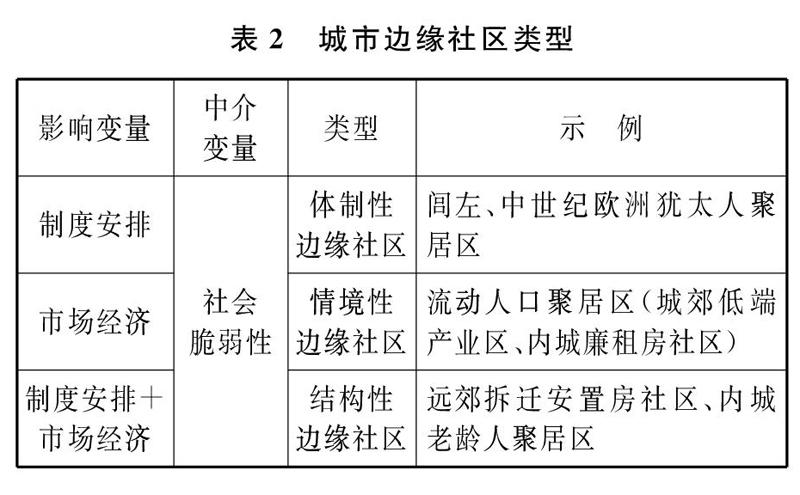

1. 作为差异性社会关系代表的城市边缘社区。特定社区的边缘化形态取决于其政治、社会、经济和历史背景,以及自然资源和人力资源禀赋,总体而言,其受三种因素的影響,一是个体与社区自身的脆弱性,二是自由经济与市场因素,三是制度安排与公共政策因素。这其中,社区及其居民自身的社会脆弱性是中介变量,后两者是影响变量,通过作用于中介变量,导致不同类型的城市边缘社区的形成与固化。根据形成原因的不同,城市边缘社区可以分为体制性边缘社区、情境性边缘社区、结构性边缘社区三种类型,分别体现不同情况下差异性的社会关系(见表2)。

第一,体制性边缘社区。体制性城市边缘社区可能在历史上存在于任何国家,如中世纪欧洲的犹太人聚集地、南非和美国的种族隔离政策下的黑人居住区、中国古代的闾左[22]、印度种姓制度下的首陀罗及日本德川幕府时代的部落民所集中居住的地区都是这种类型的城市边缘社区。历史上体制性边缘社区是统治阶级为了实现政治控制和经济剥夺而有意进行的社会秩序建构[23](P3)。个体和社区的弱势及不利境遇不是随机的和偶然的,而是统治阶级对文化、种族、身份等进行等级划分后刻意安排的结果,国家人为地将一部分人口的生活和居住空间限定在某个特定区域而不准其在划定区域以外的地方居住,剥夺其从事某些职业(如成为政府官员)和社会交往的权利(如对其和其他民族、阶层进行通婚权利的限制)。这种歧视性隔离政策允许一部分群体在社会秩序中处于不正当的强势地位,从而对弱势群体行使一定的控制和剥夺的不正当权力。

第二,情境性边缘社区。情境性边缘社区主要是市场经济发展的结果。在社会、经济转型过程中,那些因为地理位置边缘化、文化水平局限、劳动技能低、缺乏获取发展机会所需信息和社交网络的社区及个人在与其他力量竞争博弈的过程中处于天然劣势[24](P24),经济政策和文化秩序的推行往往会加剧这种先天脆弱性和差异性。这种类型的边缘社区分为两种类型,一种是围绕低端产业区所形成的,另一种是围绕廉租房所形成的。

第一种情况下,工厂、企业和大型公司在追求利润最大化的过程中,会选择地租低、物流方便、生活水平低的地区安排自己的生产活动,围绕着这些企业逐步形成一个劳动密集型工人集中居住、生活、工作的边缘社区。工人因为在社会资本、劳动技能、资源禀赋等方面和企业处于严重不对等的地位,导致其在工资报酬、劳动条件、居住条件、生活境况等方面不尽如人意。第二种情况是因为特定社区在住房和环境条件、地理位置、公共服务供给等方面处于劣势而被一些经济能力较弱的个体选择为居住地区,当这些居民选择形成一定规模的集体性行为时,这些社区成为经济弱势群体的集中生活场域。这种边缘性是社会经济劣势所导致的直接结果,区别于第一种情境性边缘社区,这种社区里居民的居住空间、工作空间和生活空间相互分离,而不是像前者那样三维一体。

第三,结构性边缘社区。结构性边缘社区里的居民及其生活场域——社区在政治、经济、社会、文化等方面都被排斥在主流社会之外。这种类型的边缘社区的形成乃至固化是资本、市场和公共政策合力作用的结果。劳动技能、经济水平、社会资本等在社会竞争中处于明显劣势的群体往往因为城市开发、经济转型、技术升级等原因在与强势社会阶层进行空间资源博弈的过程中被排斥出主流城市空间,而公共政策出于理性经济算计将这种不正常的现象合理化,甚至通过都市更新政策将弱势群体排斥出能带来高经济附加值的主城区[25]。区别于情境性边缘社区,该类社区及其居民不仅在政治、社会、文化上被隔离、被排斥,他们的经济参与权也受到影响,一定程度失去了参与经济活动的权利和机会,处于被全方位隔离的状态,是深度边缘化社区。如我国超大城市中老龄人集中居住的城市被遗忘区、位于城市远郊的拆迁安置房社区属于这种类型社区。

拆迁安置房社区如果位于城市郊区,经济活动尚未发展起来,就业岗位稀缺,与市内通勤长,交通往往不便,就会大大缩减居民到其他地方就业的机会和选择。与此同时,因为教育、医疗等基础性公共服务匮乏,这些社区及其居民的基本公共服务权利被部分剥夺了,生活条件被严重弱化。

2.作为庇护所和社会化渠道的城市边缘社区。城市边缘社区承担着为弱势群体提供庇护、满足其社会化需求的功能。边缘社区可以为弱势群体提供一个避风港,用来逃避过于沉重的外部环境条件限制和排斥。边缘社区不仅仅因为其低廉的房租或房价为经济条件弱势者在城市提供一个遮风挡雨的屋檐,作为一个与外界相对隔离的社会场域,它在部分程度上也缓解了来自主流社会对这些群体的直接欺压和敌意。更为重要的是,边缘社区为弱势群体在这个被隔离的空间里创造一种独特的社会关系,在一定程度上满足他们的社会化需求[26](P432)。实际上,作为被边缘化、被排斥的人口,他们来自外部的权益保护机制通常比较匮乏。出于生存和发展的需要,这些社区内部往往会建构自身利益保护机制和社交网络机制:城市边缘社区通常基于亲缘、乡缘、业缘或族群关系形成,这些特殊的关系网络往往就成为他们工作、生活过程中的交往纽带[27],甚至亲缘、乡缘、业缘或族群关系在其居住地形成小型的“熟人社会”[28],形成一种有归属感的生活,成为这些群体重要的生活建构和社会适应渠道。来自外部的隔离和排斥反而导致这些社区内部居民间的社会交往和文化共享得到加强。

3.作为身份标签化和身份认同生产机制的城市边缘社区。城市边缘社区不仅是个社会排斥和隔离的空间,也是一种文化生产场所和身份标签化及集体身份认同的构建机制。它表达空间分异和社会分异,但也建立分异,这两者相互作用,相互强化。

标签化可能通过物体、文献、铭刻及空间改造来完成,但也可能通过物质景观、地方个性、居民特征(如社会经济水平和地位、文化行为特征)来完成;身份认同的构建一般是围绕着空间中的群体的主观认知构建过程展开的,是一个动态的,但边界清晰的、围绕着身份认同所建立的特定空间。它可能构成一种自我防卫、自我保护的机制,调解与外在社会环境的互动关系。

由于既存的与周围空间或其他城市空间形成鲜明对比的社区物质景观、住房条件和环境生态、人口特征、公共舆论(民间议论、媒体报道、官方文件通报等)的差异化,使城市边缘社区及其居民容易被贴上难以消除的负面的充满歧视性的社会评价标签[29],而边缘社区作为边界明显的实体空间的存在和延续进一步凸显了这些居民的身份区别,扩大了本来已经将他们分离开来的社会文化鸿沟,如社区通过施加给其居民独特的条件限制,使居民无论在客观生活行为、

状态还是在主观思想文化上都和城市里的其他居民更加不同。在这种情况下,他们的认知和行为风格就很有可能被社区外部的人们视为是奇怪的、反常的,甚至是荒谬的,这反过来又助长了人们对他们的偏见。例如,城市边缘社区所形成的文化形式往往被视作是文化反叛、社会怪癖(违背公序良俗)的外在符号表现,如果说西方城市边缘社区里所产生的部分文化形式如说唱、街舞文化成为资产阶级青少年的文化迷恋和模仿对象, 我国当下城市边缘社区里的反叛文化(如朋克文化)还处于地下和隐蔽状态,其影响力尚未突破自我群体空间。我国城市边缘社区大多被视作是一种全方位的负面存在,需要控制其社会影响,与其保持距离,其文化创造和贡献尚未得到挖掘乃至认可。

与此同时,边缘社区是一个文化生产机器,它在强化施加给它的负面形象和负面外界评价的同时,消解内部分裂和文化冲突,培植一种集体荣誉感。集体陷入制度和空间陷阱能够一定程度缩减阶层内部的差异,消解来自不同背景但同是被排斥者群体之间的文化差异。共同的处境和社会经济地位往往促使他们更多地寻找相互之间的共同点,构建一种集体认同身份,共同抵御来自外界的排斥和敌意。

这种跨越文化或阶层边界的身份认同既体现在居民的日常交往过程,也体现在集体行动时的守望相助。

不过,这种身份认同也不是没有矛盾,在某种意义上这是一种迫不得已的自我防卫、自我保护机制,城市边缘社区作为一种生活场域,是弱势社会阶层的家园,一定程度受到有形、无形的来自主流社会的差异化对待,受他们的意志和宽容程度的支配。有时边缘社区的居民对其所在社区及其共同体也充满疑惑,倾向于隐藏或者修改在边缘社区的经历,否定其社区及其同类,极力和主流群体建立一种认同关系。

五、结 语

城市边缘社区可以被表述为一个相对被隔离的城市空间社会场域,代表城市主流社会对具有高度社会脆弱性群体的强制性排斥和权利剥夺。城市边缘社区也是一个社会组织机构,社区内被排斥的群体发展出一个提供自我保护的平行世界,作为城市主流社会应当提供但缺席的功能替代品,生产身份认同和文化共享,为弱势群体提供庇护和社会化平台。概念的内核并非是可见的边界——区别性人文、物质景观、空间距离、行政属性等,而是社区里居住群体的特征属性、社区及其居民与社会其余部分之间的关系。

空间、权力和社会与制度歧视之间错综复杂的联系及社区与城市主流社会的关系,提供了一个关系性概念闡释框架,有助于避免术语使用混乱,避免人们不加辨别地使用不恰当的概念和定义解读经验现实进而(建议)制订不恰当的公共政策,这也有助于我们跳出单一性、片面性和表层性的认知陷阱,从人文关怀角度出发,从多个维度关注、区分和解释社会弱势群体在城市真实的生存状态和发展状态。

参考文献:

[1]宋 辉.城市边缘社区的形态演变与结构属性——以重庆市为例[J].城市问题, 2017,(10).

[2]何力武,刘 骥.城中村为何有差异——区分同城差异与异城差异[J].学术月刊, 2018,(7).

[3]金太军,刘培功. 包容性治理:边缘社区的治理创新[J].理论探索, 2017, (2).

[4]彭 建,马 晶,袁 媛.城市边缘带识别研究进展与展望[J].地理科学进展, 2014, (8).

[5]Bailly A.. Lémergence du Concept de Marginalité:sa Pertinence Géographique[M].Vant R.(dir.). Marginalité Sociale,Marginalité

Spatiale,CNRS,1986.

[6]Castel R.. Les Métamorphoses de la Question sociale.Une Chronique du Salariat[M].Fayard,1995.

[7]Bailly A.et al..La marginalité:Réglections Conceptuelles et Perspectives en Géographie,Sociologie et économie[J].Géotopiques,1983, (1).

[8]Wirth Louis.The Ghetto[M].University of Chicago Press,1928.

[9]Park Robert T. and Burgess Ernest W.The City[M].The University of Chicago Press, 1925.

[10]Shevky E.and Bell W.Social Area Analysis[M].Stanford University Press,1955.

[11]Lefebvre H..La production de lespace[M].Anthropos,1974.

[12]Harvey D..Social Justice and the City[M].Arnold,1973.

[13]荣玥芳,郭思维,张云峰.城市边缘区研究综述[J]. 城市规划学刊,2011,(4).

[14]姚华松.贫困区的生产:广州同德围地区的空间演化逻辑[J].广东社会科学,2016,(2).

[15]金太军.从“边缘”治理到“多中心”治理:边缘社区治理体制创新研究[J].中共中央党校学报,2018,(2).

[16]张 鹂.城市里的陌生人[M].南京:江苏人民出版社,2014.

[17]Boyce JK. Let Them Eat Risk? Wealth,Rights and Disaster Vulnerability[J].Disasters,2000,(3).

[18]Burton C,Cutter SL..Levee Failures and Social Vulnerability in the Sacremento-San Joaquin Delta Area,California[J].Natural Hazards Review, 2008,(3).

[19]Brodiez-Dolino Axelle. Vulnérabilités Sanitaires et sociales[J].Le Mouvement Social, 2013,(4).

[20]刘梦琴,傅 晨.城中村国内研究文献评述[J].城市观察,2010,(6).

[21]Uitermark Justus. Social Mixing and the Management of Disadvantaged Neighborhoods: The Dutch Policy of Urban Restructuring Revisited

[J].Urban Studies,2016,(3).

[22]臧知非.“闾左”新证——以秦汉基层社会结构为中心[J].史学集刊,2012, (2).

[23]Gans,H J..From ‘Underclass to ‘Undercaste:Some Observations about the Future of the Post-industrial Economy and its Major Victims[M].Blackwell,1993.

[24]Castells M..The Information City[M].Oxford:Black-well,1989.

[25]Mehretu Assefa et al..Concepts in Social and Spatial Marginality[J].Geografiska Annaler,2000,(2).

[26]项 飚.跨越边界的社区:北京“浙江村”的生活史[M].北京:三联书店,2018.

[27]李培林.巨变:村落的终结——都市里的村庄研究[J].中国社会科学,2002,(1).

[28]叶继红.城中村治理:问题、困境与理路——以城湾村为个案[J].行政论坛,2016,(3).

[29]汪旻艳.网络时代我国弱势群体阶层流动困境:表征、根源及对策[J].中共天津市委党校学报,2020,(3).

责任编辑:王 篆

Urban Marginalized Community: Proposition of a Relational Concept Framework

Shi Chunyu

Abstract:

The urban marginalized community has received continuous attention from scholars of different disciplines, but few of them have proposed a robust analytical concept. It is necessary to propose a conceptual framework with certain universal applicability, with the purpose to expand the use and the scope of the term, as well as provide a unified premise for the academic dialogues. By defining urban marginalized communities as a relational concept in their real nature, they could be considered as representatives of unequal social relations, spatial segregation, stigma and social exclusion, social vulnerability, and weak rights constitute the four essential elements of these special communities. They are also social-organizational devices which produce identity and cultural sharing, provide shelter and socialization platform for vulnerable groups.

Key words:

urban marginalized community, social relationship, spatial segregation, social exclusion, social vulnerability

收稿日期:2020-10-15

作者簡介:

史春玉(1980-),女,河南南阳人,浙江工商大学公共管理学院副教授,博士,浙江杭州 310018

本文为国家社科基金一般项目“城市边缘社区治理中的协同困境及其化解机制研究”(批准号19BZZ082)的阶段性研究成果。