余音回荡在“轻重”与“繁简”之间

2021-07-19卓睿

摘 要:《冬之旅》是作曲家舒伯特依据诗人缪勒的同名组诗创作的艺术歌曲声乐套曲。学界普遍认为,是音乐的深邃弥补了诗歌的简单,从而成就了这部经典。而舒伯特的音乐书写正是对组诗背后深刻内涵的挖掘。缪勒的诗歌以朴素的民歌形式,包裹沉重冰冷的现实内容,语言之“轻”与内容之“重”的悖立分化出巨大的艺术张力。舒伯特将质朴美好的民谣“断片”穿插在阴郁深沉的艺术歌曲套曲中,并用色彩变化的音乐语汇深化诗歌中呼语修辞的抒情,使音乐游走于民间音乐的质朴旋律与深邃繁复的和弦音响之间,既呼应着缪勒诗歌形式的朴素天真,又彰显与释放了诗歌中沉重的现实与悲寂的情感。诗人与音乐家的灵魂共鸣,是真正的浪漫主义。

关键词:冬之旅;悖立;民谣;断片;呼语

基金项目:本文系2019年度国家社会科学基金一般项目“作为汉学概念的关联思维研究”(19BZW030)阶段性研究成果。

在19世纪之初的浪漫主义思潮影响下,德国音乐家弗朗茨·舒伯特(Franz Schubert)敏感地觉察到了音乐与文学的新关系。在他的艺术歌曲(Kunstlied)创作中,钢琴不再仅仅是歌词的伴奏与附属,他有意识地在诗歌周围建构纯音乐的完整意境,使音乐以独立的姿态充分发掘内在的诗意。自舒伯特始,沉寂百年的歌曲创作在德奥达到了空前辉煌。《冬之旅》(Winterreise,D.911,Op.89)是舒伯特最经典的艺术歌曲之一,是音乐家在1827年至1828年间,依据威廉·缪勒(Wilhelm Müller)的同名组诗所创作的声乐套曲(共24首),讲述了失恋的流浪者在冬季漫游时所经历的凄凉与孤苦,是德奥浪漫主义艺术歌曲套曲的滥觞之作。

人们感慨于舒伯特艺术歌曲中的音乐力量,却时常忽视甚至质疑这位音乐家的诗歌品味。至今人们谈及《冬之旅》的时候,往往会将目光聚焦于曲作者一个人的身上,而诗人缪勒的诗作却长期未能得到重视与赞誉。缪勒确实不是最富盛名的德国浪漫主义诗人,他与妻子生活富足,并不曾经受太多疾苦,以致于人们怀疑他的这首流浪者之歌只是附庸浪漫主义文学时期的流行主题。且他的诗作语言简洁朴素,似乎缺乏激情与感染力,在德国辉煌灿烂的浪漫主义诗歌史中,显得有些平凡。所以,许多学者得出结论:是舒伯特的成就了《冬之旅》。这种观点是对《冬之旅》的一种误读。缪勒的质朴只是表层的形式,而内核则是现实的沉重,舒伯特的音乐正是沿着诗歌朴素的形式边缘,朝向内在真实的苦痛生长。本文将论证《冬之旅》组诗中形式与内容的悖立所形成的艺术张力,以及舒伯特的艺术歌曲基于诗歌特征的“断片”式再现。

一、形式之“轻”与内容之“重”:

组诗《冬之旅》的内在悖立

(一)朴素的民歌形式

缪勒的诗歌以简短的音步与语言的透明给人以质朴的印象,他的诗歌押韵与节奏型十分简洁。以第16首《乌鸦》的第1诗节为例:

Eine Krhe war mit mir

一只乌鸦紧随着我

Aus der Stadt gezogen,

一起离开了村庄

Ist bis heute für und für

一直到今天

Um mein Haupt geflogen.

依然在头顶盘旋

这是一首典型的抑扬格三音步诗,代表了《冬之旅》中大部分诗歌的结构形式:每个诗节有4个诗句,每句只有3个重音,整齐简单的交叉押韵(mir/fr,gezogen/geflogen),句法精炼简洁,几乎没有形容词、副词等补语的修饰,语言质朴而透明,朗朗上口,仿佛是集体创作、口耳相传的民间诗歌。诗人在《冬之旅》的24首诗歌当中,只运用了4种韵步:9首为抑扬格三音步,6首抑扬格四音步,5首尾扬抑格四音步,1首为扬抑格三音步,还要3首则为三、四音步的结合[1]。所以,缪勒的诗歌如民歌一般,纯净、朴素。

对于缪勒的诗歌风格,同时期另一位重要的德国浪漫主义诗人海涅(Heinrich Heine)大加赞赏,他在1827年致缪勒的一封信中毫不掩饰钦慕之情:“我不太自豪地承认我的《抒情间奏》韵律与您常用的韵律纯属偶然的相似。确实,这可能要归功于您的诗歌,因为我在写《间奏》时,最欣赏的便是您的诗歌。年幼时,我就受到德国民歌的影响。后来,当我在波恩读书时,奥古斯特·施莱格尔为我揭开了更多诗韵的秘密,但我相信只有在您的歌曲中,我才能找到纯正的音调和我一直渴望的真正的简洁。您的歌曲如民歌一般,多么纯净,多么清晰!”[2]海涅崇尚民歌语言的风格,追求一种语言的“减法”①,而在缪勒的诗歌中他看到了创作的理想模板。

(二)沉重的现实内核

如果因此认为缪勒的诗歌就是天真而简单的民歌,便是对诗人的一种误解了。《冬之旅》出自缪勒的诗集《流浪森林号手遗页的77首诗》(Sieben und siebzig Gedichte aus den hinterlassenenen Papieren eines reisenden Waldhornisten),这个耐人寻味的名称让人很难不联想到德国浪漫主义时期影响最深远的民间诗歌集——《儿童的魔法号角:古老的德语民谣》(Des Knaben Wunderhorn,alte deutsche Lieder),这本诗集由德国诗人阿尔尼姆(Achim von Arnim)和布伦塔诺(Clemens Brentano)整理编辑,汇集了德国数百年流传的民歌,这些诗歌是遥远的回响,来自古老的年代,甚至可以追溯到中世纪,来自黑森林深处,没有作者,是普通百姓世世代代集体创作的结晶,以民间口头传唱的方式流传下来。两位诗人以号角(horn)为其命名,强调了诗歌的匿名性与音乐性,“儿童”(Knaben)则代表着诗歌内容童话般的天真烂漫。缪勒的诗集名中亦出现“号角”(Waldhorn)的意象,隱喻着他的诗歌中不可忽视的民歌风格。然而不同于“号角”在布伦塔诺诗集中的主语地位,在缪勒的诗集中它变成了补语的一部分——一个流浪号手的(eines reisenden Waldhornisten),并通过一个媒介——“遗页”(hinterlassenenen Papieren)间接地过渡到了真正的主语和重心——诗歌(Gedichte)。至此,缪勒清楚地传达了一个信息:这部诗歌集中收录的并不是集体创作的民歌,作者不是一个无名无姓的流浪音乐人(ein reisenden Waldhornist),而是一位有名有姓的诗人。“号角”只是一个修饰,一种形式,是诗歌的表象风格。

我们不妨再细读一下这本诗集的序言:

Der Dichter,als Prolog./Ich lad euch,sch?ne Damen,kluge Herrn,/Und die hier h?rt und schaut was Gutes gern,/Zu einem funkelnagelneuen Spiel/Im allerfunkelnagelneusten Styl./Schlicht ausgedrechselt,kunstlos zugestutzt,/Mit edler deutscher Rohheit aufgeputzt,/Dazu wohl auch ein wenig fromm fürs Haus:/Das mag genug mir zur Empfehlung sein,/Wem die behagt,der trete nur herein。

诗人,作为开场/我邀请您,美丽的女士,聪明的先生/以及所有喜欢欣赏与聆听美好事物的朋友/到这场全新的游戏中来/在这耀眼的新风格中/极简的排列,毫无修饰的裁剪/装饰着古老德国高贵的粗野/此外,对房屋也有些虔诚/作为建议,这已足够/如果合您胃口,敬请进入。

显然,缪勒故意剪去诗歌华丽的修辞与创作技艺(kunstlos zugestutzt),披上轻简的(schlicht)类似民歌风格的外衣,而这些“耀眼的新风格”(allerfunkelnagelneusten Styl)的作品,是一次詩歌实验,是一场全新的游戏(funkelnagelneuen Spiel)。

缪勒的诗集名称还有一个更重要的暗示——“儿童”(Knabe)消失了。这也意味着民歌中童话般天真与奇幻的内容的隐退,他的诗歌将在内容与情感上与民歌脱离。浪漫主义时期文学作品的最大的特征本就是异于现实,从时间或空间的“异域”中摆脱苦痛的当下。也正因如此,充斥着大量童话与奇幻传奇的民歌成为了浪漫主义各个领域的艺术家的精神养料,《儿童的魔法号角》对德国浪漫主义诗歌起过巨大推动作用。缪勒最崇拜的几位德国浪漫主义诗人,如E.T.A.霍夫曼、乌兰德、蒂克等,都曾创作许多童话、神话,作品中不乏超自然、奇幻、异国情调以及异想天开的诗意。这种特征在流浪主题的诗作中甚至更为常见。然而,缪勒在《冬之旅》中却反其道而行之,他所描述的各类自然景象与生物,如房屋、菩提、白雪、乌鸦、小溪等,皆是现实中真实存在的。即使在流浪者的梦境也是短暂而写实的,没有美好的童话奇遇。诗歌以第一人称视角,讲述着流浪者自己的流浪经历与一路的所见所闻,满目皆是冬日的凄凉,内心只有流浪的寂寞与悲楚。流浪者背负着生命难以承受之孤苦。

《冬之旅》的诗歌内容绝大部分都是叙事,面对冷寂与痛苦到窒息的现实,缪勒唯一的直接抒情是呼语修辞的应用。呼语是对一个人(通常是不在场的人)或一个人格化的事物发出的称呼。即在诗文中,从对第一人称的叙述直接转变为对一个事物的第二人称直面呼唤。以下是《冬之旅》中的几处呼语实例:

Mein Herz,in diesem Bache

我的心,在这小溪里

Erkennst du nun dein Bild?

你认出自己了吗?

Kr?he,wunderlicher Tier,

乌鸦,你这奇怪的动物

Willst mich nicht verlassen?

能不能不要丢下我?

Wunderlicher Alter,

古怪的老人

Willst du mit mir gehn?②

你愿意跟我走吗?

呼语是一种程度极强的抒情修辞,以人称视角的转变带来情感的瞬间波动。戈特舍德(Johann Christoph Gottsched)在对德语诗歌的分析与讨论中,总结了文学中的呼语修辞:“一种称呼……对没有生命的、死亡的、缺席的或者存活的、在场的人或事物的称呼,情感十分强烈,仅在灵魂激烈运动时发生。”[3]340缪勒在诗歌中大量呼语修辞手法的运用,使得质朴的民歌形式下包裹着现实的沉痛。

综上,缪勒的诗歌在形式与内容上是悖立的,这便是诗人所谓的新诗实验。流浪者以古老而轻快民歌口吻,讲述的却是现实而深沉的流浪、悲痛、失落和死亡。弗·施莱格尔(Friedrich Schlegel)在《雅典娜神殿》(Athenums)的断片中评论道:“朴素,就是看起来自然的、个性的或古典的,达到了反讽,或者说达到了自我创造与自我毁灭的交替。朴素如果仅仅是直觉,那么它就是无知的、幼稚的或者愚蠢的;如果朴素仅仅是意图,便会显得做作。美的、诗意的、理想的朴素必须既是直觉,又是意图。”[4]在《冬之旅》中,朴素的外表是刻意的表象与手段,掩饰着被冻僵了的无尽苦难。所以,民歌风格只是缪勒的表象,其诗歌的内核是对现实的批判与反讽。形式的古老在时间上拉开了与现实内容的“异域”距离,语言之“轻”与内容之“重”形成了强烈对比。

二、民谣之“简”与和弦之“繁”:

套曲《冬之旅》的“断片”式再现

舒伯特的艺术歌曲《冬之旅》的创作,正是得益于缪勒的悖立——诗歌表面波澜不惊,内容却深不可测。《冬之旅》的音乐游走于民谣般的朴素旋律与深邃繁复的和弦转调之间,将朴素的假象背后现实的苦痛释放出来,呼应着诗歌的“轻”与“重”。

(一)音乐中的民谣特质

在《冬之旅》中,舒伯特成功地刻画出了流浪之旅晦暗沉重的气氛,以及流浪者的孤独与伤感,但我们依然能在他的音乐中找到与缪勒的诗歌语言风格相匹配的民谣的质朴旋律。套曲的第5首《菩提树》(Der Lindenbaum)便是最典型的例子。这首诗歌描写流浪者回忆起门前的菩提树,想起当年夏天在树下度过的幸福时光,如今他在冬天凛冽的北风中四处流浪,仍仿佛听见菩提树在向他轻轻呼唤。歌曲的第1乐段包含了前两个诗节的八句诗歌,流浪者提到对过去时光的怀念:

Am Brunnen vor dem Tore

门前的古井边,

Da steht ein Lindenbaum:

站着一棵菩提树,

Ich tr?umt in seinem Schatten

在它的浓荫下,

So manchen sü?en Traum.

我做过甜梦无数。

Ich schnitt in seine Rinde

我也曾在樹上,

So manches liebe Wort;

刻下蜜语甜言;

Es zog in Freud und Leide

无论快乐悲伤,

Zu ihm mich immerfort.

我总会忘返流连。

如谱例1所示,该段乐调性相当平稳,建立在E大调上。从结构上看,它显得相当规整,由规模均等的两对迭句对称组成,每个乐句对应两行诗词。第一乐句从E大调的主和弦的五音开始,分解下行(B-G-E),而低音伴奏则以相反的线条向上爬行(E-G-E-I)。第一乐句是主题,第二乐句是它的完全重复,旋律线条完美地展开在主和弦上,整个音域控制于五度范围内,是气息舒缓、悠长的民谣风格的线条。第三四乐句是前两句的延伸,在情绪上保持了高度一致。第三乐句以主音开始,旋律仍是以主和弦作为和声框架,同音反复与音阶式级进相结合,旋律在“主-属”的和声序进之后,第四乐句在主和弦的根音之上平稳结束。

这个乐段的风格完全遵循了浪漫主义艺术歌曲诞生之前,柏林第一乐派(18世纪)的音乐前辈们的歌曲创作标准。柏林第一乐派尊崇最原始与自然的音乐审美,戈特舍德强调:“唱歌就是加强语气的、愉悦的诗歌朗读,必须符合它自身的本质与内容。”[3]725创始人克劳瑟(C.G.Krause)认为,歌曲写作应该像民谣一样(Volkstümlich),为诗歌的诵读提供旋律支持,旋律的简单性与可唱性甚至被提升到了创作规则的层面,“能被非专业的人轻松演唱,应该有简单的伴奏并且可以在没有伴奏的情况下单独演唱”[5]。

这种简单性与朗诵性完美地体现在《菩提树》的第一乐段中,音乐没有任何对诗歌的添加与补充,完全依附于歌词。这首诗歌亦是典型的抑扬格三音步,音乐的节奏与每小节的强拍,完美地落在每句歌词的三个重音上,音乐贴合着歌词,与之共同呼吸。这个乐段的音乐风格与诗歌语言一样透明,背离了由专业的音乐家创作的艺术歌曲的各种技法,回到了民谣的朴素之中。缪勒与舒伯特一起,完成了一段真正的德奥民歌。

(二)艺术歌曲中的民谣的“断片”

按照柏林乐派的歌曲理念,这段伴奏旋律应该在接下来的诗节继续重复。“一首抒情诗有许多诗节,用来歌唱,每节诗歌以同样的旋律重复演唱,并以此相连。”[6]形成纯朴的分节歌形式,这是德奥民谣的典型特征。然而舒伯特并没有这样做,他采用了主题变奏的复杂结构形式与频繁的调性转换,去打破天真的假象。从第3诗节开始,流浪者继续在黑夜中流浪:

Ich mu?t auch heute wandern

今时的我也如往日,

Vorbei in tiefer Nacht,

深夜里流浪前行。

Da hab ich noch im Dunkel

在黑暗的沉寂里,

Die Augen zugemacht.

我紧闭着双眼。

Und seine Zweige rauschten,

它的树枝沙沙作响,

Als riefen sie mir zu:

仿是对我轻声呼唤:

“Komm her zu mir, Geselle,

“回来我这里吧,朋友,

Hier findst du deine Ruh!”

这里你会找到安宁”

“今天”(Heute)一词将时间线带回现实,拉开了与前两节的过去时(Ich tr?umt, Ich schnitt, Es zog)的距离。值得注意的是,《菩提树》是套曲的第5首诗,也是对流浪距离的第一次交代,在第1首《晚安》(Gute Nacht)中,流浪者准备离开,“轻轻地关上门”(Sacht, sacht die Türe zu),第二首《风向标》(der Wetterfahne)中,他依然站门槛观望爱人的屋顶(Der Wind spielt mit der Wetterfahne/Auf meines sch?nen Liebchens Haus),第3、4首诗歌中并没有提及流浪的进程。而在《菩提树》中,流浪者清楚地提到自己在黑夜中前行(Ich mu?t auch heute wandern /Vorbei in tiefer Nacht),并第一次明确,自己离家已经很远了(Nun bin ich manche Stunde /Entfernt von jenem Ort)。所以,后4个诗节虽然在诗体形式与语言风格上没有任何变化,但却在时间与空间上拉开了与之前双重的距离,而舒伯特也毫不犹豫地表现了这一点。第3、4诗节中,之前的主题转入e小调进行了变奏,色彩从大调的明朗转入小调的忧郁,原始的民谣风格发生了转向。到了第5诗节:

Die kalten Winde bliesen

凛冽的北风吹来,

Mir grad ins Angesicht,

直扑上了我的容颜。

Der Hut flog mir vom Kopfe,

帽子从头上飘落,

Ich wendete mich nicht.

我却仍是一往无前。

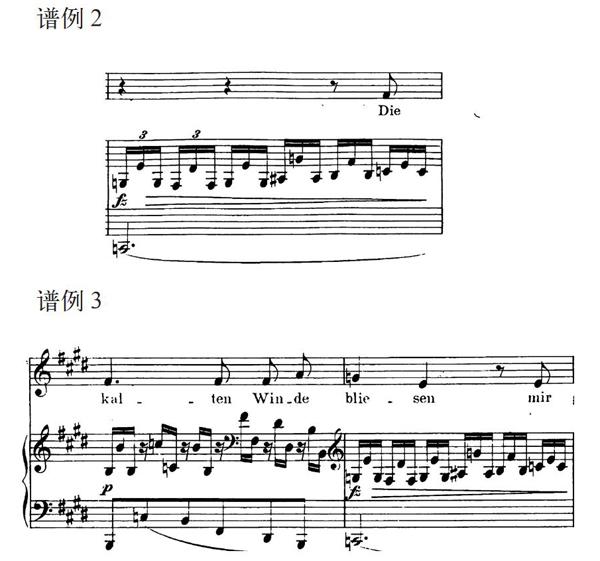

出现在乐曲开头钢琴引子中的密集三连音以突强(sft)的力度猛然出现在织体中(如谱例2、谱例3)。

仿佛冰冷的狂风无情地折断菩提树的枝叶。冒险的和声将声线旋律推至极限的低音,失去了其之前优美和谐的音色,民谣的色彩彻底消失,荡然无存。最后一节中,流浪者再度呼唤起心中的菩提树:

Nun bin ich manche Stunde

如今我远离故乡,

Entfernt von jenem Ort,

转眼已逝许久。

Und immer h?r ich's rauschen:

然而仍能听到那枝叶的呼唤:

Du f?ndest Ruhe dort!

回来吧,你将在那里找到安宁。

熟悉的朴素与舒缓的第1乐段主题再次响起,结束了整首歌曲。

事实上,乐曲开头的钢琴前奏就预示着《菩提树》不是一首简单的民谣。按照柏林第一乐派的民歌创作规则,作曲家应该摒弃任何纯器乐插段。“1750年之后没多久,为了歌曲自身的完整与圆满,柏林乐派甚至建立了歌曲写作的准则,去除了伴奏,只剩下旋律。”[7]而《菩提树》以被标记为“密集的”(m?ssig)钢琴主题在乐曲的开头强势出现,歌词进入的前两小节,以一个迅速渐弱的动机(fp→ppp)引入朴素的民谣旋律,这段钢琴主题不仅出现在前奏,还出现在第1乐段的结束部分,仿佛一把剪刀,将这段民谣剪成了一个断片,插在艺术歌曲之中。

除了这首《菩提树》,第11首《春梦》(Frühlingstraum),第13首《邮递车》(Die Post)等诗歌中,亦出现了这样的优美朴素的民谣断片,对应的都是流浪者的回忆或幻想,如《春梦》的第一诗节,流浪者梦到了曾经的美好:

Ich tr?umte von bunten Blumen,

我梦见缤纷的鲜花,

So wie sie wohl blühen im Mai;

美丽得如五月一般

Ich tr?umte von grünen Wiesen,

我梦见青青的草地

Von lustigem Vogelgeschrei.

到处有鸟儿欢歌

充满民歌风格的旋律如诗歌一般轻快愉悦、透明清晰,和声平稳地进行在F大调上,如合唱般配合着歌词。短短的四句结束,没有任何征兆与过渡,快速地半音化旋律将梦境打破,和弦也因此不再朴素,七和弦將和声进行变得复杂而不和谐,流浪者猛然回到流浪的现实之中。舒伯特“在歌词的周围造成一个重大的音乐机体力量”[8],一会儿附和着缪勒天真的朴素,一会儿又残酷地拆穿虚假的天真。

阿多诺(Theodor Adorno)曾在《舒伯特》一文中谈道:“可以断定,舒伯特的音乐相对而言更多是生成的,而非制造的,它的生长是断片式的,并且没有自我满足。这不是一种植物性的生长,而是结晶性的。通过向集成曲的过渡确证了舒伯特风格的原始构造特征,它完全能说明舒伯特的风景。集成曲在19世纪同时作为音乐形式的替代物出现并非偶然,所有这些微型风景,包括明信片图片都集中出现在资产阶级的主题中,即从历史中跳出,像一把剪刀一样剪断历史。”[9]

尽管这一段的评述重点是19世纪末的集成曲,但阿多诺承认,舒伯特音乐风格中的“断片性”特征(fragmentary)。正如他所言,这种断片的结构不是自然经脉生长(plantlike),而是在一段音乐中多种不同风格与元素的晶体结构(crystalline)一样的并置。在《冬之旅》的24首歌曲中,绝大部分以小调为主,整体色彩阴郁而暗沉,找不出一首风格统一的分节歌,全部是通谱体或变化分节歌。民谣被剪裁成一张张明信片(postcard),上面画着过去的美丽风景,被插放在艺术歌曲中。它仿佛流浪者记忆深处的回响,打破了艺术歌曲的连贯性,让现实的叙事暂停。就这样,舒伯特以古老的民谣对应过去,从诗歌内容与音乐形式上双重拉开了回忆与现实的距离。然而,这种美好是短暂和虚幻的,音乐家很快将它无情地剪断,把听众拉回残酷的现实叙事中。

(三)呼语的音乐释放

如前文所述,缪勒在多首诗歌中运用了呼语修辞直接抒情,并始终以朴素精简的语言形式包裹情感直接的汹涌喷发。在音乐中,舒伯特则通过音乐色彩的转换,撕开了伪装,将情感释放出来。

舒伯特敏锐地捕捉到诗歌中叙事的打断与抒情的转变。《冬之旅》的第1首《晚安》是最典型的一例,前3节中,流浪者向读者叙述着自己悲惨的经历,他在深夜告别自己的故乡和爱人,踏上了一条流浪的不归路。歌曲主要进行在d小调上,色彩暗淡而忧郁,只有当诗歌提及回忆的部分时(女孩说起爱情 Das M?dchen sprach von Liebe),旋律才断片式地短暂闪现在大调上。而到了第4节,流浪者的说话对象发生了变化,从第一人称的自我叙述,变成了对爱人(你 dich)的低语:

Will dich im Traum nicht st?ren,

我不愿扰你清梦

W?r Schad um deine Ruh,

不想将你惊醒

Sollst meinen Tritt nicht h?ren —

你不会听到我的脚步

Sacht, sacht die Thüre zu!

轻轻的,轻轻的掩上门

Ich schreibe nur im Gehen

当我出门时

Ans Thor noch gute Nacht,

会写上“晚安”

Damit du m?gest sehen,

这样你会看到

Ich hab an dich gedacht.

我对你的思念。

音乐旋律在本段突然出现在D大调上。突然地转调,让人强烈地感受到当流浪者目光转向爱人时,眼神中那抹瞬间的温柔,内心中一阵温暖、刺痛、不舍与酸楚的悲喜交加。舒伯特在这里的转调表达的并不是前3段那样的过去与现实的对比,而是一种瞬间的情感增强,这正是舒伯特对于呼语的敏锐。他捕捉到了诗人在本诗第一次,也是最重要的一次直接呼唤,他呼唤的对象正是他一切痛苦与欢喜的源泉,也正是这次流浪的缘由,当他直面心爱的女孩,爱与苦涩一下子涌上心头,情绪浓度瞬间提升,舒伯特细腻地运用大小调转换,传达出诗中情绪的波动(如谱例4)。

舒伯特甚至改变了诗歌原有的节奏,在音乐中延展出更多的抒情空间。在《冬之旅》的第3首《冻泪》中,流浪者直接问自己的眼泪,为何如此冰凉:

Und dringt doch aus der Quelle

可你却是来自

Der Brust so glühend hei?,

我胸口的炽热

Als wolltet ihr zerschmelzen

仿佛能融化

Des ganzen Winters Eis.

整个冬天冰冷

舒伯特同样在音乐中释放出呼语所带来的情绪变化:他将第3诗节重复了一遍,并在每一遍中又将最后一句诗歌(整个冬天的冰雪!Des ganzen Winters Eis!)重复一遍,将原本朴素而简短的诗歌拉长了几乎三倍,变成一段情感逐渐递增的内心探索。在其中以细腻的和声变化描绘情绪的复杂,在第一遍质问的结尾,舒伯特以一个减七和弦,废弃了f小调的终止,使得诗歌语气中透露出轻微质疑、不确定与不甘心的色彩:难道不足以融化整个冬天的冰雪吗?而在结尾最后一遍的重复中,舒伯特以一个加强的(stark)正格终止给出了坚定的结论:我的心足以融化整个冬天的冰雪啊(如谱例5)。情感一步步递进强化,从开始的略微激动,轻微怀疑,到最终的情绪爆发,坚定质问。舒伯特通过音乐的丰富变化,使得埋在诗歌深处的痛苦喷涌而出。

三、乐魂与诗心的“浪漫”相逢

《冬之旅》的流浪在主人公与一位摇古风琴的老艺人(der Leierman)的相遇中戛然而止:一个老人独立于村外荒野的道路旁,赤脚站在冰上,用冻僵的手指摇动古风琴,四周无人,只有狗对他狂叫,而他的行乞盘子里空无分文。老艺人却无视周围的一切,只是木然地、机械地反复摇动着古风琴。流浪者在他身上看到了自己的最终命运归宿:没有幸福、没有希望、孤独地活在这个冰冷的世界上,或者在许多学者的理解中,这种绝对的孤寂代表的就是死亡。

舒伯特身世坎坷孤苦,流浪者形象几乎贯穿了舒伯特的音乐创作生涯。而《冬之旅》是他最后一部艺术歌曲,写于他去世的前一年,此时已是恶疾缠身,死亡的阴影时时笼罩在他身边。舒伯特这一生宛若一个流浪者,爱情早已远去,他与这个冰冷的社会格格不入。诗中流浪者的终点,在舒伯特眼中无疑也是自己的最终结局。

古风琴(die Leier)是一种古老的欧洲民间乐器,在《古琴艺人》这首终曲中,钢琴从引子开始便模仿着古风琴这种古老色调,左手的低音和弦从头至尾重复着五度音,模仿了古风琴的低音弦。右手的旋律音型简单质朴,则模仿了古风琴的旋律弦。钢琴旋律与声乐线条拼接交替进行,钢琴以相同的音型和简单的三种变化每隔两个小节插入一次,把这两个小节的空白留给了歌者,在旋律弦停止的两个小节空白之处较慢地吟唱。舒伯特在终曲中,只让我们听到了空荡荡的五度和弦,最原始而短小的音调,仿佛老人吃力拉琴嗡嗡声。很明显,不同于之前的歌曲中民谣片段的欢喜宁静,舒伯特在末篇用古老朴素的民谣音乐直接描述着残酷的现实内容。至此,那些民谣断片中曾经承载着的美好的过去与梦境不复存在,民歌的天真消失在带着附点的蹒跚旋律中,淹没在套曲整体的阴郁暗沉里。断片的棱角与边界消失,民谣与艺术歌曲归于统一。

Wunderlicher alter

陌生的老艺人

Soll ich mit dir geh'n

我是否可以近靠?

Willst zu meinen liedern

你可否摇动风琴

Deine leier dreh'n

唱出我的歌谣?

流浪者的故事结束于“在你的琴声中唱出我的诗歌”的最后期许中。末日,只剩下音乐与诗歌,诗人与音乐家一起走向最后的归宿。

舒伯特被誉为德国浪漫主义音乐的奠基人,德国音乐家埃格布雷特(Heinrich Eggbrecht)在《西方音乐》(Musik im Abendland)中又评价《冬之旅》为舒伯特所有的艺术歌曲中“最具浪漫主义的”[10],而缪勒的诗歌则是奠定“浪漫”的基石。“浪漫”是个超历史的普遍概念,它可用“幻想”“超凡”“远离尘世”等词来表述。而逃离现实,与现实的悖立也正是19世纪德国浪漫主义的核心精神。早期的代表诗人瓦肯罗德(Wilhelm Wackenroder)鄙视和逃避现实生活,寄希望于艺术,希望在追求艺术中实现他的理想,并最早提出残酷的现实世界和美好的虚幻世界的矛盾,将这种矛盾发展成为德国浪漫主义文学的艺术纲领。在组诗《冬之旅》中,民歌藝术形式的古老在时间上拉开了现实的“异域”距离,构建出艺术世界的虚幻外壳,而悲惨的流浪内容则昭示着残酷的现实内核。所以,尽管缪勒的诗歌中没有浪漫主义典型的细腻煽情的内心独白以及奇幻异域的新奇描画,但他通过形式与内容的悖立,极致地体现出二重世界的背反,其精神内核无疑是真正的浪漫主义。

组诗《冬之旅》的特性造就了它与同时代的作曲家相逢的历史性时刻,舒伯特读到它时不由得产生了深深的共鸣。舒伯特的人生极具浪漫主义悲情色彩,他仿佛就是瓦肯罗德笔下的音乐家约瑟夫·伯格灵③,沉醉于音乐,渴望摆脱尘世的烦恼,这一生都挣扎在“上天赋予的激情”(angeborner ?therischer Enthusiasmus)和“世间卑微的苦恼”(niedriges Elend dieser Erde)二重世界中[11]。现实社会和艺术乌托邦的狭缝之间,音乐家最终面临内心被撕裂的结局,这也是浪漫主义始终没有解决的问题。舒伯特的音乐创作始终扎根在缪勒的诗歌土壤中,分离出不同色彩的断片。大调与小调、稳定与离调、简单与复杂,对应着过去与现在、梦境与现实。民谣断片与艺术歌曲的对比,用音乐挖掘了诗歌的灵魂。《冬之旅》是伟大的诗人与伟大的音乐家精神相遇碰撞出的艺术火花,是诗心与乐魂的“浪漫”相逢。

注释:

①“间奏”是在戏剧或歌剧的表演之间的短小的音乐插曲,海涅诗集名称《抒情的间奏》(Lyrisches Intermezzo)暗示着他所崇尚的诗歌风格。

②分别取自第六首《泪洪》(Wasserflut),第十五首《乌鸦》(Die Kr?he)以及第二十四首《古琴艺人》(Der Leiermann)。

③出自瓦肯罗德的小说《音乐家约瑟夫·伯格灵发人深省的音乐生涯》(Das merkwürdige musikalische Leben des Tonkünstlers Joseph Berlinger),收录于瓦肯罗德与蒂克的文集《一个热爱艺术的修士的内心倾诉》(Herzensergie?ungen eines kunstliebenden Klosterbruders)。

参考文献:

[1]Youens,Suzan. Poetic Rhythm and Musical Meter in Schubert's 'Winterreise'[J].Music & Letters, Vol.65,No.1 (Jan.1984).

[2]Heine,Heinrich. Heinrich Heines Briefwechsel[M].Hrsg.Friedrich Hirth. Mainz,1950:169-171.

[3]Gottsched,Johann. Versuch einer Chritischen Dichtkunst vor die Deutschen[M].London:Forgotten Books,2018.

[4]Schlegel,Friedrich. Athen?ums-Fragmente: und andere Schriften[M].Berlin:Berliner Ausgabe,2016:127-128.

[5]Stanley Sadie,John Tyrrell. The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Vol.14 (Second Edition)[M].USA:Oxford University Press,2004:671.

[6]Krause,C. Von der musikalische Poesie[M].Leipzig:Zentralantiquariat der deutschen demokratischen,1973:112.

[7]Einstein,Alfred. Music in the romantic era[M].London:W.W.Norton and Company,1947:35.

[8]保羅·亨利·朗.西方文明中的音乐[M].顾连理、张洪岛、杨燕迪,译.贵州:贵州人民出版社,2001:781.

[9]Adorno, Theodor. Schubert[J].Trans. by Jonathan Dunsby and Beate Perrey. 19th-Century Music,Vol. 29, No. 1,Summer 2005:9.

[10]埃格布雷特.西方音乐[M].刘经树,译.长沙:湖南文艺出版社,2005:575.

[11]Wackenroder,Wilhelm. Herzensergie?ungen eines kunstliebenden Klosterbruders[M].Berlin:Berliner Ausgabe,2013:69.

作者简介:卓睿,复旦大学中国语言文学系比较文学与世界文学专业博士研究生,2018国家公派德国慕尼黑大学(University of Munich)音乐学系联合培养博士研究生。研究方向:跨文化与艺术研究。