惊涛拍岸

——《地质学原理》读书笔记(一)

2021-07-19吴胜明

吴胜明

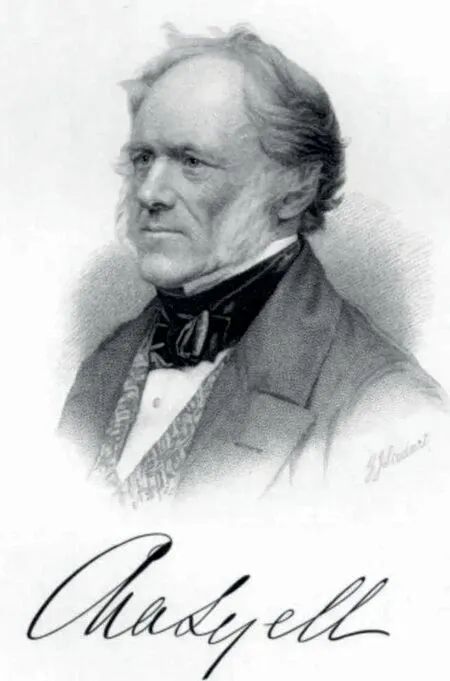

从今天开始,笔者来谈谈个人学习英国19世纪著名地质学家莱伊尔(Charles Lyell,1797~1875)先生的经典著作《地质学原理》的心得、体会、收获并与各位交流、共享。

因为这本书是讲地质学的,就要了解地质学是什么,笔者从中国两位著名地质学家的工作讲起,并且通过讲故事的方式来介绍。

莱伊尔

本书译者徐韦曼先生简介——名师与“十八罗汉”诞生

本书,即《地质学原理》的译者徐韦曼先生,是中国地质界有名的“十八罗汉”之一。

“十八罗汉”是20世纪初,由留洋海归的中国地质学家自己培养的中国第一代地质专业人才。因为当时33人入学,最后18人拿到毕业证书,故称“十八罗汉”。

为什么要办这么一个“学校”?老师又是谁?是在什么时候,什么地方办的?

中国的地质事业和辛亥革命相关。1911年辛亥革命在武汉爆发,第二年1912年在南京成立了临时政府,在实业部矿政司下设地质科,科长由1911年从日本东京帝国大学地质学系毕业的章鸿钊(1877~1951年)担任。这是中国政府部门第一次有“地质”行政机构。1913年,政府北迁到北京,机构设置有变动,在农商部下设立了地质调查所,由1911年从英国苏格兰的格拉斯哥大学留学归来的丁文江先生担任所长。丁先生又把原南京临时政府实业部矿政司地质科的章先生请到北京来一起共事。

两位先生当时都明白,搞地质工作就靠自己这两位海归是不行的。搞地质,尤其是在中国这么一个地大物博的土地上搞地质是需要人才的,而且是大批人才。章在日本留学7年(1904年~1911年);丁是15岁出国,24岁回国,一共10年,回国后又在上海的南洋中学教书一年。两位先生是懂教育的,决定立刻在地质调查所内办一个地质研究班。

1913年上半年,地质研究班改名为地质研究所,成为中国第一个培养地质专业人员的学校,正式对外招生,考生要求中学毕业水平,在北京、上海两地同时举行入学考试,丁文江亲自主持,最后录取33人。经过丁文江的努力,借用了北京大学地质系的校址和设备进行学习(此时正好北京大学地质系停办),10月1日正式开学。这个地质研究所虽说不属于任何大学,而且学制只有三年,但从这批学生毕业后的成长以及对中国地质事业的贡献来看,其成就超过了现在的本科、硕士、博士。原因就在于有名师教导。

三位海归名师造就了“十八罗汉”

为这批学生上课的主讲老师有三位:章鸿钊、丁文江、翁文灏。

(3)易用性原则。易用性对电网运营在线监测分析系统的顺利实施和使用具有至关重要的意义,易用性的欠缺造成项目失败。坚持易用性原则,系统操作要充分满足用户的视觉流程和使用习惯,改善交互方式,以提升用户体验,真正做到帮助电网企业提高工作效率。

先说章鸿钊。他是岩石学家和矿物学家,还是文学修养极高的诗人。他与丁文江一起参加过清政府“留学生文官考试”,均获格致科(自然科学、理科)进士。知识是非常全面、扎实的。

章先生口才不错,他已经在北大讲了一年课。章先生精通数理,认为数理是地质学的基础(莱伊尔就是学数学出身)。他撰著的《石雅》,成了地质学中的一部经典,被英国剑桥大学李约瑟所著《中国科学技术史》列为主要参考文献。

有这么一位既是中国留日归来的地质学者,又是一位当时中国行政机构地质部门、虽为“科”但其实职应该是今天的“地质部长”来亲自授课,学生的收获一定很大。

再说丁文江。他是一个全能型的罕见的优秀地质学家,他身上有4个长处:

第一,知识正宗、全面。他是留英的,又在苏格兰的格拉斯哥大学,到了莱伊尔的家乡学的地质科学,原汁原味的西方地质学,丁的地质学学问在中国应该是“第一人”。丁还专门学了动物学,在地质古生物方面也是精通的。翁文灏先生曾写道:“当时,我在地质研究所内做主任教授,我们最苦找不到一个人肯教古生物学,在君先生一到北京便毅然担任,这是中国人第一次教古生物学。”在君即丁文江,字在君。

其二,英、德、法三门外语都精通,能讲演、能阅读。那个时代与现代不同,欧洲各国的科学交流并不以英语一家为上。丁先生有天赋,4岁就被称为神童,二来他勤奋,才能有此学为。学生听一位能流利地说三门外语的教授、地质学家,又是地质部门的领导讲课,真是三生有幸啊!

其三,有着丰富的野外实践经验。地质学是一门实践的科学,正如同飞行员靠飞行时长、大夫靠多看病患者一样来获得经验。丁文江在1913年时,不仅到过日本和欧洲的英国、法国、瑞士等地考察,回国仅二三年,就对西南的云、贵、川的野外地质进行了考察,还学习、研究了《徐霞客游记》。

其四,品学兼优的好学生。在格拉斯哥大学,地质学获得一等奖章,为班级第一名;选修的天文学获一等奖和奖学金。这么优秀的学生,一定会有好的学习方法传授给学生。

其一,深厚的岩矿知识。构成地球骨架的就是岩石矿物,作为地质学家的基础就是岩矿知识。翁先生在这方面是“行家里手”,他的博士论文的题目就是“勒辛(比利时南部)地区的含石英玢岩(岩浆岩)研究”。当时,他用刚刚问世的偏光显微镜以及岩石薄片从事相关研究。他一人担任5门课程:地质通论、高等矿物学、造岩矿物学、岩石学、矿床学。他使学生不仅学到岩矿知识,还知道如何研究。

其二,精通法语。1913年翁的博士论文用法语写成,很长,有32开的纸一共23页,相当于中文的字约为1万8千多字。1914年,翁为当时(北京)交通传习所铁路工程专修科中等班编写了《地质学讲义》,用法文撰写。此前的100多年前,法国地质学也是相当了不起,世界最有名的古生物学家就是法国的居维叶。懂法语就能直接阅读法国地质学家的原文(读原文和读译文是两个不同的概念),翁先生讲解的法国地质学家的知识一定更传神。懂法语就能直接通过电话或通信来交流,从而掌握更新的外国研究成果。黄汲清先生1933年拜师瑞士的知名教授阿尔冈,得到翁的帮助,黄在《我的回忆》中写道:“法语瑞士有一位世界知名教授,埃米尔·阿尔冈,担任浓霞台大学地质研究所的主任教授,他和翁文灏所长认识,曾经有来往,我就写快信回家,要求翁先生给阿教授写信,推荐我去他那里学习,翁先生很乐意办此事,在1933年初春的一天,我持信到浓城拜晤阿教授……,阿教授的态度是认真的,开诚布公,让人心服。”

懂法语不仅和法国地质学家,而且和瑞士的地质学家(瑞士国以德语为主,洛桑、日内瓦等地区又讲法语)都可以交往。

1922年,13届国际地质大会在比利时召开,翁先生出席,因为比利时是以讲法语为主的国家。

翁先生精通法语,为他成为一个地质大家创造了很好的条件。

其三,和蔼可亲。对翁先生音容笑貌,还是黄汲清先生写的最具体——1928年,大学刚毕业见到翁先生(时年39岁)的印象是:“个子矮小,身高约1.62米,体重不过50公斤。在江浙知识分子中算矮小体型。而且清瘦,无须,戴眼镜,双目有神,与人谈话总面带笑容,令人感到和蔼可亲。”

你在上学时,能遇到一位洋博士,是中国第一位,又是留学生文官考试状元,不仅知识好,外文又好,而且又总是面带微笑、和蔼可亲的老师,你肯定是佩服加喜欢,一个人喜欢、热爱这个老师,他的这门功课没有学不好的道理。好了!三位主讲老师的知识水平讲到这里,下面该说他们的学生啦!

“十八罗汉”的诞生

经三年名师的培养,1916年7月,这批学生中有22人完成全部学业计划,其中只有18人取得毕业证书。这18人是由中国的地质学家自己培养的第一代地质学工作者。由于三年都是在名师的教导下成长起来的,由此笔者想到“移山参”(就是第一代由野山参移植人工栽培的人参,药力、营养都是最高的),这十八人是相当厉害的,日后绝大部分都成为中国地质学界大师级人物,为发展中国地质科学作出了不可磨灭的贡献——谢家荣、叶良辅、王竹泉、刘季辰、赵志新、徐韦曼、徐渊摩、周赞衡、谭锡畴、朱庭祜、李学清、李捷、仝步瀛、陈树屏、卢祖荫、张慧、祁锡祉、杨培伦,人们俗称为中国地质界的“十八罗汉”,徐韦曼先生就是其中之一。

1916年,农商部地质调查所正式全面开展工作,丁文江任所长,翁文灏任矿产股长。这18罗汉都进入了地质调查所,由此中国的地质工作者在中国的大地上正式开展了中国的地调事业,一场规模宏大的地调大战开幕了,大约20多人的队伍,震撼了中国沉睡的大地。

1916年后,由于地调工作紧张繁忙,无暇再办班了,地质教育任务交给北京大学。北京大学于1917年,恢复早先的“地质学门”,创办地质学系。

这十八罗汉在地调所勤奋工作,取得了不少成果。在工作中,他们感到需要进一步学习,向西方的欧美同行的老师取经,在丁文江、翁文灏两位老师的指导、鼓励、帮助下,纷纷出国留学,继续“取经”之旅,可以比喻为“八仙过海,各显神通”。下面就列举4位“罗汉过海”的简介。

谢家荣(1898~1966年)。1917年赴美国留学,进威斯康辛大学,1920年获得硕士学位回国,仍在地调所工作。

王竹泉(1891~1975年)。1930年留学美国,在威斯康辛大学、麻省理工学院就读,获硕士学位回国。

朱庭祜(1895~1984)。1920年留学美国威斯康辛大学地质系,获硕士;1922年入美国明尼苏达大学,获博士学位。

本书译者徐韦曼先生,也是十八罗汉出国潮中的一位。他对莱伊尔先生的《地质学原理》早就阅读过,认为是地质科学经典之作。此书清代华蘅芳先生翻译过,译文书名中文用的是《地学浅释》,但由于当时中国近代地质科学尚未开端,质量不过关。徐韦曼先生20世纪20年代留学美国的伊利诺斯大学(位于美国中东部,芝加哥南)毕业回国后,凭良好的中英文基础,使得他重新翻译该书获得成功,出版后一直成为地质教育编写教材的重要参考。2008年北大出版社重新出版徐先生所译中文版,在本书的腰封上特别提到徐先生为丁文江、翁文灏的学生。

名师的出现,十八罗汉的涌现,是时代造就的,时代造英雄。没有民国初年那个风起云涌的年代,没有当时中国的有识之士强烈地学习西方先进文化、探索救国强国之路、变革我们这个古老的国度的激情,就没有《地质学原理》一书的翻译出版。虽说《地质学原理》中译本已经出版了近100年,但始终足以让我们领略到近代地质学的风采!到今天,它仍然光彩依旧,值得我们学习!

《地质学原理》封面