湖南武陵山片区县域城乡耦合分异及机制研究

——基于城镇化的农户生计响应视角

2021-07-19余方薇金宁波

余方薇 金宁波

(吉首大学 商学院,湖南 吉首 406106)

1 研究方法及数据来源

1.1 研究方法

1.1.1 城乡发展耦合协调度测算

城乡耦合协调发展表现在城乡之间各类要素交流互通下, 实现产业结构与地域功能的优化配置, 反映了城乡两个地域系统之间相互响应、互为支撑的实现程度。借鉴李涛等[2]对城镇化发展水平进行测度的相关问题研究,乡村发展水平用乡村振兴指数来表示。此外,借鉴李涛(2015)计算城乡两个系统的耦合度:

式中:C是耦合度,取值范围为[0,1];、分别表示乡村发展指数和城镇发展指数;C值越大,耦合度越高。在耦合度模型基础上,进一步构建城乡发展耦合协调度模型,如下:

式中,是协调发展度,即协调发展水平,取值范围是[0,1];是城乡综合发展指数,为待定系数,考虑到城乡的重要性基本一致,故取==0.5。参考李涛等学者的研究,将城乡发展耦合协调度分为5种类型:即严重失调[0,0.2]、濒临失调[0.2,0.4]、中度协调[0.4,0.6]、良好协调[0.6、0.8]、高度协调[0.8,1]。

1.1.2 农户生计响应测度方法

利用熵值法确定农户生计响应各个维度权重,根据各相应维度指标数值及其权重,计算出农户生计响应指数。综合生计响应指数为:

式(3)中:是第个生计响应维度的权重;是第个生计响应维度的标准化数值。值得一提的是,生计资本响应涉及自然资本、物质资本、金融资本、人力资本和社会资本5个维度,因此需要通过式(4)先行计算。

式(4)中:是第类生计资本的权重,是第类生计资本的标准化数值。同时,为了进行更深入的比较分析,还分别计算了各响应维度的响应指数,即生计资本响应指数、生计方式响应指数、生计产出响应指数和生计空间响应指数。

1.2 数据来源

研究数据主要来源于2008-2017年《湖南省统计年鉴》、《湖南调查年鉴》、《中国县域统计年鉴》、《湖南农村统计年鉴》、各县市区的国民经济与社会发展统计公报以及政府工作报告。

2 县域城乡耦合分异过程及特征

2.1 城乡发展耦合协调度差异分析

湖南武陵山片区37县市区城乡发展耦合协调度差异明显,2008~2017年耦合协调度最大值和最小值之差均在0.4左右,从均值来看,城乡发展耦合协调度均值随时间变化呈现逐年递增趋势,但增速较为缓慢,说明片区城乡发展协调水平逐年缓慢提升。但2008~2017年,耦合协调度均值都在[0.4,0.6]之间,说明片区城乡发展整体上处在中度协调水平。同时,耦合协调度的变异系数由2008年的0.19下降到2017年的0.13,即随时间变化整体上呈现递减趋势,表明片区内县域城乡耦合协调度差异在逐渐缩小。

2.2 城乡发展耦合协调度的时空演变特征

选取2008、2012、2017年三个代表性年份的片区37县市区城乡发展耦合协调度,利用ArcGis10.3软件进行可视化。2008年,城乡发展耦合协调度处于良好协调水平的是鹤城区、冷水江市,中度协调区域为吉首市、凤凰县等28个县市区,占比达到75.68%。濒临协调区域是龙山县、溆浦县等7个县域。2012年,鹤城区、冷水江市城乡耦合协调度进入高度协调阶段,吉首市也由2008年的中度协调进入良好协调阶段,城步县、隆回县等32个县市区处于中度协调阶段,占比达到86.49%,较2008年有所上升,而处于濒临失调阶段的仅是武冈县、洞口县。2017年,鹤城区、冷水江仍处于高度协调阶段,除吉首市外,武陵源区、涟源市也进入到良好协调阶段,永定区、中方县等32个县市区处在中度协调阶段,占比达到86.49%,与2012年持平。此外,3年城乡耦合协调度处在中度协调度的县域占比都是最高,表明片区内各县市区整体上处在中度协调阶段。

在进行37县区的空间自相关检验时,结果显示全局莫兰指数P值为0.233,明显不显著,这说明他们之间的分布并不存在空间自相关关系。

3 县域城乡耦合分异机制:农户生计响应的中介效应

3.1 农户生计响应差异分析以及时空演变特征

湖南武陵山片区37县市区农户城镇化综合生计响应差异较为明显,2008~2017年最大值与最小值之间均相差0.4左右。从均值来看,2008~2017年湖南武陵山片区37县市区农户生计综合响应指数均值呈现上升趋势,表明片区农户城镇化综合生计响应整体上在逐年提高。但是2017年,农户生计综合响应最大值为0.66,上四分位值为0.37,平均值为0.35,说明片区农户生计响应水平整体偏低。同时,农户生计综合响应变异系数由2008年的0.67下降到2017年的0.31,即随时间变化逐年递减,表明片区内县域农户生计响应差异在逐年缩小。

选取2008、2012、2017年三个代表性年份的片区37县市区农户生计综合响应指数,利用ArcGis10.3软件进行可视化分析。3年农户综合生计响应指数最高值主要分布在片区内中心城市及其周边县域,主要是这些地区城镇化水平较高,农户生计受到的扰动较强,故生计响应指数也较高。低值区主要是一些远离区域内中心城市的县域,因城镇化水平较低,且进程较为缓慢,进而区域内的农户城镇化生计响应也相对较弱,3年农户生计综合响应指数的空间分布图一直遵循这个规律。

3.2 中介效应模型设定以及实证结果

中介变量指的是考察自变量X对因变量Y的影响,如果X通过影响变量M来影响Y,则称变量M为中介变量。通常,中介效应模型主要分析X是如何影响Y的,中介变量M代表一种机制,变量X是通过它影响Y,本文在考察农户生计响应在推动乡村振兴,在湖南省武陵山片区城乡县域耦合发展过程中是否发挥中介效应。

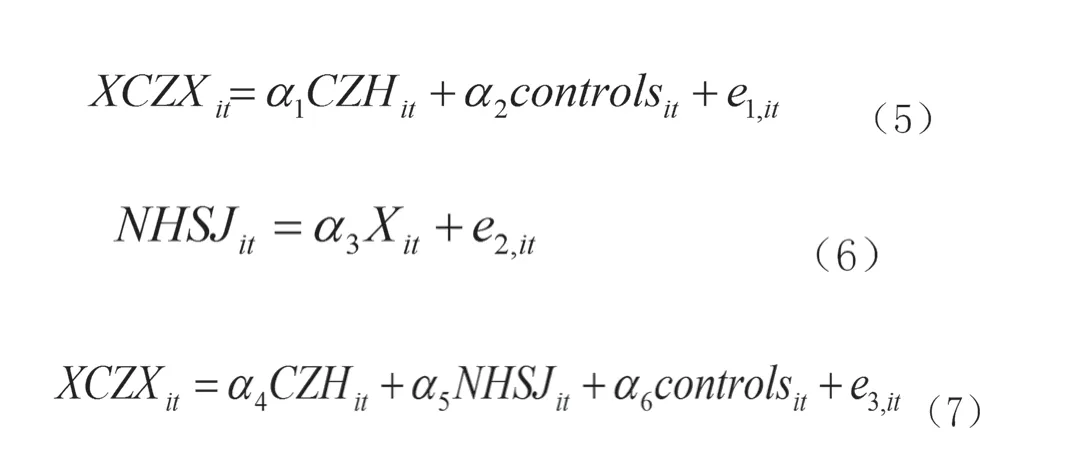

中介效应模型设定:根据中介效应的一般原理及估计步骤,本研究构建了如下回归方程。

其中,XCZX代表乡村振兴程度,CZH表示城镇化水平,NHSJ是可能的中介变量,表示农户生计响应程度,controls为控制变量,分别是金融存贷比、移动电话普及率、人均耕地面积、每万人在校学生数量,且经检验并不存在多重共线性问题。

中介效应的实证结果分析:模型1中变量CZH回归系数在5%的显著性水平下显著,模型6中变量CZH和模型7中变量NHSJ回归系数在统计上均是显著,表明存在中介效应。但是模型7中变量CZH回归系数并不显著,表明存在完全的中介效应。

分析说明了城镇化进程通过影响农户生计,即在生计资本、生计方式、生计空间和生计产出4个维度产生扰动,改变农户生计策略,从而影响乡村振兴进程,农户生计响应在其中发挥完全的中介效应。

3.3 基于中介效应的影响路径分析

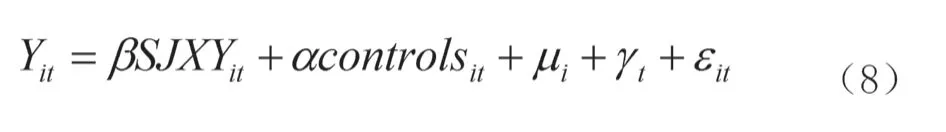

选取湖南武陵山片区37个县市区2008-2017年相关指标数据作为样本数据来源,应用stata15软件进行实证检验。本部分构建固定效应模型如式(7)所示,回归过程中,已根据Hausman检验进行模型选择,通过共线性检验并使用稳健标准误排除异方差干扰,所有模型中均对时间固定效应进行控制。

其中,Yit为乡村振兴指数及其5个维度:产业兴旺指数、生态宜居指数、乡风文明指数、治理有效指数、生活富裕指数,SJXYit为生计综合响应指数及其4个维度:生计资本响应指数、生计方式响应指数、生计空间响应指数、生计产出响应指数。controlit为控制变量,本文选取市场规模(地区社会消费品零售总额)、产业结构(二三产业占地区生产总值比重)、固定资产投资(地区固定资产投资总额)、金融存贷比(地区贷款总额/存款总额)。μi为个体固定效应,Yt为时间固定效应,εit为随机干扰项。

分析我们可以看出2012年该片区大部分县域都达到城乡耦合发展的中度协调,原有的濒临协调地区(除武冈、洞口外)都实现了向中度协调的转变,吉首、凤凰转向了由良好协调转向了高度协调。随着精准扶贫等扶贫政策的出台,乡村地区的经济得到进一步发展,发展速度甚至超过城镇,城乡收入差距进一步缩小。2017年37县区已消灭了濒临失调,绝大部分县区实现了中度协调,总体发展态势向好。

4 结论

(1)湖南省武陵山片区县域城乡发展耦合协调度在2008年发展初期大都呈现较低水平,且地区间存在较大差异。因此可以推断湖南省的城乡发展差异较大,随后呈现随时间变化呈现逐年递增趋势,耦合协调度最小值近年来呈现不断攀升状态,而协调度最高值地区近些年也一直保持在较高水准,说明城乡发展差距较大的地区经过不断发展,逐渐缩小城乡发展差距,耦合协调度逐渐提高。而原本收入差距较小地区也没出现差距反向拉大的情况,说明地方政府在指定发展政策的同时考虑到了缩小城乡差距问题。总体来说湖南省武陵山片区县域城乡发展耦合协调度在初期发展程度虽然不高,但在后来已经有了很大改善,总体未来发展趋势向好。

(2)通过构建中介效应模型回归分析发现,湖南武陵山片区农户生计响应在城镇化影响乡村振兴过程中发挥中介效应,且是完全中介效应。城镇化进程通过影响农户生计,即在生计资本、生计方式、生计空间和生计产出4个维度产生扰动,改变农户生计策略,从而从五个方面(产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕)影响乡村振兴进程。因此,农户生计响应的维度以及响应强度是决定乡村振兴的关键因素,也是开展“以城带乡”工作的重要切入点。根据影响路径分析,城镇化对乡村振兴产生了积极的带动作用,这其中,发挥推动作用最大的是农户生计资本响应,而城镇化带来的农户生计方面的改变,会在一定程度上对乡村的生态文明、乡村治理以及文化建设产生抑制作用,但不影响城镇化对乡村振兴整体层面上的积极推动作用。

(3)通过对城乡耦合发展机制研究,“人业地”视角下的城镇化可以通过农户生计响应的四个维度对乡村振兴进行影响。其中生计产出维度对乡村振兴的五个维度发展都有显著性影响,这说明在城镇化带动乡村振兴的过程中,产业培育与扶持发挥了显著性作用,乡村振兴的下一步仍然要坚持走产业发展道路,发挥地域产业特色,加强产品的市场导向,进一步完善产业发展政策。同时也要坚持走新型城镇化发展道路,加快培育重点小镇,使之成为连接城乡发展的重要节点,注重城乡公在共服务与基础设施建设方面的衔接与协调,增强乡村产业发展配套能力。