浅谈当今书法史研究中的史料运用问题

2021-07-16邹海营

◇ 邹海营

“史学即史料学”,没有史料顶多得不出结论,运用了错误的史料却会得出错误的结论,这样危害会更大。书法史研究其实就是构筑一个相对真实的书法史。从这种意义上来说,书法史料的正确,比书法研究本身更重要。当今从事书法史研究人员的素养良莠不齐,但很少有精通史学的书法史研究者,这也造成书法史研究中的史料运用存在着一些问题。刘正成等人曾经提出要构建“书法史料学”,但当今书法史料学并未构建起来。笔者以为当今书法史研究中的史料运用存在以下几个问题:

史料运用不辨真伪

真伪问题是书法研究中的一个重要问题。没有材料最多得不出结论,用了假的材料却会得出错误的结论,危害更大,辨别史料的真伪是进行史料研究的基础。俞樾就曾述:“欲要我受益于书,需先书受益于我。”但辨伪需要研究者有较高的综合素养。一方面要掌握辨伪的方法,如史源学、校勘学、目录学等,另一方面需要掌握大量的资料。当今书法史研究者很少有这么深厚的学养,这也造成书法史研究中会运用一些虚假的史料。当今研究中单独辨伪的文章其实已经很多,但书法史研究者很少能拥有广博的视野及洞察力去运用这些研究成果。

如《怀素与颜真卿的忘年交考》一文当中,曾引用董其昌《画禅室随笔》:“余见怀素一帖云:少室中,有神人藏书,蔡中郎得之。古之成书者,欲后天地而出,其持重如此。今人朝学执笔,夕已勒石,余深鄙之。清臣以所藏余书,一一摹勒,具见结习苦心。此犹率意笔,遂为行世,予甚惧也。虽然予学书三十年,不敢谓入古三昧。而书法至余,亦复一变。世有明眼人,必能知其解者。为书各种,以副清臣之请。”〔1〕这段史料看似没有问题,其实仔细推敲,问题很大。首先此帖《宣和书谱》及宋代刻帖当中并无收录。其次,文人书札上石,始于宋代。最后,怀素在《自叙帖》及《藏真帖》中称颜真卿为“颜刑部”“颜尚书真卿”等,并无直呼“清臣”者。由此可知,此帖一定不是怀素所书。而在这篇文章中却拿来研究颜真卿与怀素的交游,实为大谬不然。章剑华在《中国书法的传统生存方式—传播的视角》中引用王羲之为山阴道士写《道德经》两章〔2〕,其实应当是写《黄庭经》,这几乎已成定案。西晋虞喜《志林》一书记载,钟繇掘韦诞墓,康有为《广艺舟双楫》中述:“考元常之得蔡法,握书诞冢而后得之。”《康有为碑学思想浅析》〔3〕等文都加以引用,其实这件事根本经不起推敲,韦诞死于253年,钟繇死于230年,掘墓之事纯属无稽之谈。

再比如一些明显是伪作的东西,《题卫夫人笔阵图后》《与白云先生论书决》等书,已有很多学者指出这些书为后世托名所写,用来研究书法思想是可以的,但拿来研究王羲之的书法思想明显有些张冠李戴。东汉张芝、张昶等人的书法刻帖其实真伪难辨,拿来研究张芝书法着实有些难以使人信服。

其实史料的真伪历代书法史研究者都有所贡献,比如启功对于《中秋帖》的考证、当今对于怀素《小草千字文》的争论、清代末年李文田对于《兰亭序》的怀疑、翁方纲对于碑帖的考证等等,这些考证可能也有不足之处,但如何对前人的研究成果进行辨别,将这些贡献融入书法研究中,必须要求书法史研究者本身有极为深厚的学养。

史料运用不追史源

史源学是20世纪陈垣先生提出来的,但具体在书法史研究当中的运用却很少。书法史研究者总喜欢以自己的文章为依托来选取史料,以致许多史料经常被后世脱离语境引用,有的甚至以讹传讹被人们广泛承认与熟悉。史源学对于书法研究相当重要,一方面可以了解史料的演变与传承,另一方面也可以使我们了解历史的真相。史料引用一定要回归原本的史料语境当中,以保证史料引用的准确性。当今书法史研究者的史料引用有时只是对古人的话语断章取义,而不是将语境进行全数引出,这样不仅是引用的不合规范,还会使结论有所偏失。这就需要规范史料引用,引用史料时尽量附上语境,以便后来的研究者检索与研究,但当今书法研究者很少有这种认知。

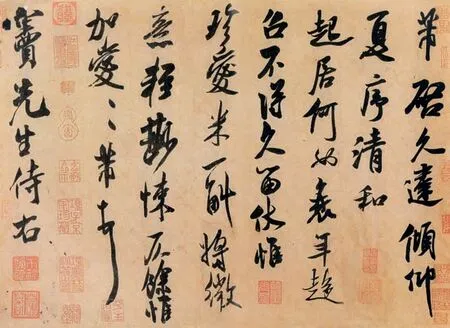

[宋]米芾 行书清和帖 28.3cm×38.5cm 纸本 约1103年 台北故宫博物院藏

[元]康里巎巎 致彦中尺牍(局部)30.8cm×54.9cm 纸本 台北故宫博物院藏

比如楷篆,原本就是指正体小篆。但是一些学者却用来指楷书与篆书相融。《章太炎书法风格综述》一文中说:“章太炎用楷法来写篆书。”〔4〕陈志平在《书学史料学》中曾将书学指学书有成,精通八法,引用唐太宗《论书》:“书学小道,功非急务,时或留心,犹胜弃日。”《旧唐书》:“公权志耽书学,不能治生。”其实这里的“书学”就是指书法,也并非什么学书有成,精通八法〔5〕。王玉池在《王献之的时代及其书法艺术成就》一文中曾经引用虞龢《论书表》中“王献之自称胜父”,但他并未引用《论书表》中对于胜父原因的探讨,转而引用包世臣等人的看法“六朝深重礼教”〔6〕。虞龢就是六朝人,他却认为“胜父”可以理解,包世臣等人的论述可以说史料价值并不大。

史料运用不分类别

史料一般分为原始史料与二手史料。曹天忠《中国近现代史史料学》将史料在学理层面分为内层史料、中间层史料、外围层史料三种。将三种史料交错运用方可获得历史的真相和使结论成为定论〔7〕。如果只是将史料进行大致分类并不细化,在书法史研究当中应当如何去运用这些纷繁的史料就需要我们去探究。

以书法作品为原始史料,正史、文人笔记次之,诗歌及文学作品需谨慎对待。书法作品在不涉及真伪问题的基础上是研究书法的一手史料,能够真正实现研究者与古人的对话。但书法作品毕竟存留下来的不多,大量的书家并无书法作品传世。如果有刻帖,在不涉及真伪的基础上可以用来研究书法风格、书家事迹、书家审美、书作版本等问题。至于没有作品传世的书家我们尽量依靠正史及史学素养较高的文人记述的文章及书籍进行研究。但书籍并不等于越古史料价值就越高,即便是同时期的人记述也未必有后世史家的著述史料价值高。诗歌及文学作品由于其本身的艺术特点决定其很难记述真实的历史。我们要选择性地运用一些事件、时间及评价。以怀素为例,马云奇曾在《赠怀素》中述:“怀素才年三十余,不出湖南学草书。大夸羲献将齐德,功比钟繇也不如。”我们只可用怀素是年三十余,未出湖南,学草书等这些信息。至于那些评价多失实。其实文学家对于书家的评论只能做一个旁证,不可作为直接证据,因为文学家毕竟不是书法家,即便古代许多文学家是书法家,但也有许多文学家的书法水平并不高,比如李白、杜甫、元好问等人,他们的评论并不能直接作为书法史料来用,像苏轼、米芾、颜真卿、黄庭坚、蔡襄、赵孟頫等人的诗词文章中对于书法的论述才可以当成直接史料来用,因为他们的书法水平高,书法审美水平高,能将自己的书法品评在文学当中显现。

书法家自己对自己书法作品的取法史料价值较高,不得以他人所述来否定。对于他人书法取法一般都会有不同解读,这一方面是由于会有暗合现象,另一方面就是知识构成不一样。暗合现象就是本来书家未学某种风格,但作品却表现出那种风格。比如苏轼曾说:“仆书尽意作之似蔡君谟,稍得意似杨风子。更放似言法华。欧阳叔弼云:子书大似李北海。予以自觉如此,世或以为似徐书,非也。”后世仍然有一些人认为苏轼学习徐浩。知识构成不一样所造成的不同解读更加常见,比如晚明书家多使用连带,有许多书法史研究者就指出这受怀素的影响,但也有学者指出这是晚明所形成的风气。这就是对于史料的不同解读所造成的。

书法家对自己的评价多有失实,引用时要仔细分别。比如齐白石曾经评价自己:“我诗第一,印第二,字第三,画第四。”当时就有很多人提出异议。其实平心而言,他的诗远不如印章与画作成就高。

对于一些物喻的解释虽然不一而足,但要结合书法本体进行解读,如“担夫争道”“长年荡桨”“千里阵云”等。

以论代史时有失实

书法史研究讲究论从史出,史以论入,史论结合。对历史进行评述与再认识是研究书法史必备的一种素养,是书法史研究者必备的一种素养,也是书法史研究的意义所在。克罗齐曾经提出:“一切历史都是当代史。”就是注重对于历史的当代解读与创新认识。但对历史进行评述与全新的解读是建立在掌握大量真实的史学材料与科学的思维方式的基础上的,需要的不仅仅是书法史方面的素养,对于古代政治、经济、文化及治史方法都要有一定的了解,虽然不能像古人说的“读天下书未尽,不得乱下雌黄”,但需要我们对于各方面都有一定的认知能力,但大多数学者并不具备这种素养。不能对历史做出评论是研究者素养的缺失,但如果过度地以论代史,会抹杀历史的真相,失去书法史研究的科学性。如何把握这个尺度,就需要长期地去实践。但当今还是有许多书法史研究的文章与书籍,存在着以论代史但失实的现象。比如王镛编纂的《中国书法简史》中述:由于昏庸的上层统治者内部爆发了“八王之乱”。其实“八王之乱”原因主要是分封制的弊端。在论述清代中期碑学书法时引用丁文隽《书法精论》:“郑燮、金农发其机,阮元导其流,邓石如扬其波,包世臣、康有为助其澜。”〔8〕其实远在明朝末年碑学思想已经发端。在论述清代后期时,说“清代后期文化建设几乎没有可圈可点之处”〔9〕,这话有些不合史实。甲骨文的发现与研究、史学研究的深入、晚清浅绛彩瓷器的发明、王国维的《人间词话》、梁启超的“新史学”、刘师培以敦煌文献研究史学及敦煌学的建立、晚清小说的大量出现及西方思想的引入,这些难道不是文化建设?

陈振濂在《民国书法:历千年未有之奇》一文中述:古代书法有简体字吗?有钢笔字吗?有标点符号吗?有书法的科班训练吗?有用写字来表演作秀吗?〔10〕这样的灵魂五问,看后着实经不起推敲。古代书法的简体字很多,古代书法有标点的也不少,只是那些标点比较原始,比如云梦睡虎地秦简中究运用了四种标点:实心圆点、黑方号、钩识号、二横短号。古代教授书法有专门的机构,也设有专门的官职。至于表演作秀,像张旭那种“脱帽露顶王公前,挥毫落纸如云烟”,怀素“忽然绝叫三五声,满壁纵横千万字”,应当算作秀吧。

像王镛、刘延涛、陈振濂这些一流的学者都有这种现象出现,更不用说其他书法史研究者了。

结论

当今书法史研究在逐步深入与繁荣,从事书法史研究的人也越来越多,但书法史研究中的问题也愈加凸显,史料运用的问题远不止这些。金丹曾在文章中提出:书法史研究贵在“通”“博”。究竟如何才能让书法史研究人员有“通”“博”的学养,这个问题是值得我们深思,也是亟待解决的。

注释:

〔1〕张东华《怀素与颜真卿的忘年交考》,《中国书法》2017 第3 期。

〔2〕章剑华《中国书法的传统生存方式—传播的视角》,《文艺百家》,2009 年第6 期。

〔3〕吴成君《康有为碑学思想浅析》,《青春岁月》,2012年第5 期。

〔4〕刘永胜《章太炎书法风格综述》,《艺海》2014 年06 期。

〔5〕陈志平《书学史料学》,人民美术出版社2010 年版。

〔6〕王玉池《王献之的时代及其书法艺术成就》,《中国书法》2013 年第3 期。

〔7〕曹天忠《中国近现代史史料学》,高等教育出版社2018 年版,第50 页。

〔8〕王镛《中国书法简史》,高等教育出版社2004 年版,第123 页。

〔9〕同上,第235 页。

〔10〕陈振濂《定义民国书法》,《中国书画》2016 年12 期。