甲骨文与东巴文形体字的比较研究

2021-07-15黄裕淇张越蒋朝露陈丁旖

黄裕淇 张越 蒋朝露 陈丁旖

摘要:甲骨文作为全人类的文化瑰宝,是汉字的源头和中华优秀传统文化的根脉,纳西东巴文产生的年代较晚,但形态相当原始。文章列举了甲骨文、东巴文中形体字的种类,从造字结构、类别、数量、文化蕴涵等多方面对甲骨文、东巴文中的形体字展开比较,总结了甲骨文与东巴文形体字的造字结构及类别差异,深入地探讨了甲骨文与东巴文形体字差异背后的社会背景及历史地理原因。

关键词:古文字学;甲骨文;东巴文;形体字;比较研究

甲骨文是通行于殷商时代刻在龟甲、兽骨上的文字,多是占卜的记录,距今已有三千多年的历史,包含了殷商时期的社会、政治、军事等方面的内容。西历13世纪左右,处在中国西南高山深谷间的纳西族,创造了一种很原始的象形文字也就是东巴文。东巴文使用范围广泛,使用东巴文进行记录的书籍称为“东巴经”,记载了包括了历史、地理、天文、宗教、人体等丰富的内容。甲骨文和东巴文同属于古文字,有诸多相似之处,在甲骨文和东巴文中都出现了大量的形体字,本文拟从这一则角度比较两种文字的异同,并探索产生这些差异的社会背景及历史地理原因。

本文选用的甲骨字形出自李宗焜的《甲骨文字编》[1],后文简称《编》,字体选用常见形体,若存在多个象形异体,则选取最能反映其形状的字形。东巴文出自方国瑜的《纳西象形文字谱》[2],用《谱》以示区分;李霖灿的《纳西族象形标音文字字典》[3]用以补充《谱》中没有收录的形体字,用《象》以示区分。本文所用甲骨文与东巴文都标注其对应编号。

一、形体字的定义

形体是一个生理学名词,指人体或人体形态体质。在本研究中,形体字顾名思义就是用来表示身体形状的文字。根据《系统解剖学》一书,现代医学按照人的形态和部位将人体分为头、颈、躯干和四肢四个部分。从头部出发,形体字包含:脑、眼、耳、鼻、舌、齿、眉、发和嘴。从颈部出发,形体字包含:颈和喉。从躯干出发,形体字包含:胸、腹、背和腰。从四肢出发,形体字包含:肩、臂、手、肘、指、臀、腿和脚。

二、形体字的造字结构及文化蕴涵

(一)造字结构的比较

一般认为甲骨文在造字方法上采用许慎“六书”中的“象形、指事、会意、形声”四种造字方法。关于纳西东巴文的造字方法,学术界历有争议,周有光的《纳西文字中的“六书”》一文中有言:“纳西文字的造字和用字原理也可以用‘六书来说明”。本文以《象》来补充《谱》中未收录的形体字部分,保留《象》中同《谱》字形差异较大的形体字,并将二者合为一个部分。笔者将收集到的甲骨文与东巴文的形体字用以上四种造字方法进行了如下分类:

甲骨文:

1.象形字

【1256】 首:象人首之形

【1261】 页:从首。从卩,人跪坐以突出头部

【0668】 面:象面部框廓之形

【0679】 眉:象目上之眉

【0650】 目:象人眼之形

【0765】 自:象人鼻之形

【0739】 耳:象耳形

【0785】 口:象人张口之形

【0848】 齿:象口齿之形

【0850】 龋齿:齿蠹也

【1015】 手:象人手之形

【1018】 肘:象肘形

【1020】 肘:象肘形

【0897】 止:象人脚

【2393】 心:象人心脏的轮廓形

【2830】 肩:象肩胛骨形

2.指事字

【0018】 臀:髀也。从尸下兀,居几

【0019】 臀:髀也。从尸下兀,居几

【0251】 亦:从大,在人体腋下加两点或一点指示腋之所在

【1021】 肱:从又(手),在手臂部位画指事符号以突出臂膀的力量

3.会意字

【0039】 乳:從孚,象怀子哺育

【0770】 鼻:从自,畀声

【0790】 舌:从干,从口

4.形声字

【0022】 颈:头茎也。从刀,巠声

【0021】 膝:从卪,桼声

【0988】 腹:从肉,复声

李宗焜《甲骨文字编》中形体字共有26个,从造字方法上看,有象形字16个,约占57.7%;指事字4个,约占15.4%;会意字3个,约占11.5%;形声字3个,约占11.5%。

东巴文《谱》、《象》:

象形字(部分列举)

【707】 腰:腰也。从人弯腰

【708】 头:头也,象人头

【709】 面:面也,从头省

【710】 耳:耳也,从头省,硕耳在两旁

【711】 目:目也,象张目

【712】 眉:眉毛也,在目上

【713】 口:口也

【714】 鼻:鼻也,正视之形

【715】 齿:齿也

【716】 臼齿:臼齿也,侧视之形

【717】 獠牙:獠牙也

【718】 舌:舌也,从口

【719】 鬓:鬓也

【720】 鬓:鬓也,毛也

【721】 颈:颈也,象颈有项圈

【722】 手:手也

【723】 指甲:手指甲也,从手

【724】 手纹:手纹也,从手,示有纹

【725】 膀:膀也,从手,突其膀

【726】 肩胛骨:肩骨也

【727】 腿:腿也,象腿肉

【728】 足:足也,突脚指

【729】 足:足底也

【731】 心:心也,象心旁有肺

【732】 肺:肺也,象肺叶

【733】 肝:肝也,从肝声

【734】 胆:胆也

【735】 脐:脐也,腹部脐穴

【736】 胃:胃也,象胃连肠

【737】 胰腺:脺也

【738】 肠:肠也

【740】 肾:肾也,有系带

【741】 胸骨:胸骨也,象胸骨下横膈膜

【742】 骨:骨也,象骨头

【744】 骨节:节也,骨节也

【745】 关节:骨架也,关节也

【746】 肋:肋也,象肋骨

【750】 乳:乳也,象乳滴

【289】 腹:厚也

【650】 腰脊:腰脊也,象脊椎之形

【670】 男子性器:男子性器也

指事字、会意字、形声字均无

《象》和《谱》中东巴文形体字共有73个,从造字方法上看,有象形字73个,占100%,指事字、会意字、形声字均为0个。

通过以上比较分析可知,甲骨文与东巴文的形体字都具有象形特点。甲骨文中的形体字运用了“象形、指事、会意、形声”四种造字方法,东巴文中的形体字则只采用了象形造字法。这告诉我们,在东巴文中,象形占绝对主导地位;而甲骨文已初步脱离象形文字的特征,逐步走向意音文字阶段。从文字发展阶段来看,甲骨文应该比东巴文更进步。

(二) 文化蕴涵的比较

甲骨文和东巴文都属于形貌原始的象形文字,处于文字发展的初期。东汉许慎的《说文解字》有言:“仓颉之初作书,盖依类象形,故谓之文。其后形声相益,即谓之字。文者,物象之本;字者,言孳乳而浸多也。”人类创造早期文字时的直观形象思维使得象形造字法在甲骨文和东巴文的形体字造字方法中占很大比重,但指事造字法、会意造字法和形声造字法在甲骨文和东巴文的形体字造字方法中所占的比重差异较大。造成这类现象的原因有:

1.时代不同

甲骨文主要是商朝后期的遗物,三千多年来,一直深埋于地下,反映的时代固定。而东巴经作为一种传世文献,经东巴们世代相传,随着时间的推移,不断地充实丰富起来。

2.流传情况不同

由于二者的书写材料不同,甲骨文是契刻在龟甲兽骨上的文字,并在地下埋藏了三千多年,出土时许多已是碎片,有些甲骨文字也模糊不清。东巴经作为传世之作,经东巴们世代传袭,较为完整地保留了原貌,所以有关的字比较多。

3.书写载体不同

甲骨文是镌刻或写在龟甲和兽骨上的文字,书写载体较为稀少,且可用书写面积小;东巴文,纳西语称"司究鲁究",直译为"木迹石迹"。包含两层意思:一是"留记在木头石头上的迹印";二是"木石之痕迹",可引申为见木画木,见石画石。较之甲骨文,东巴文的书写载体较多,且可用书写面积大。

4.文化背景不同

文化背景是影响词汇的一个重要因素。例如东巴文中表示内脏及其它的字有 胰腺、 骨节、 肺、 肝等等,而甲骨文中仅一个 心。

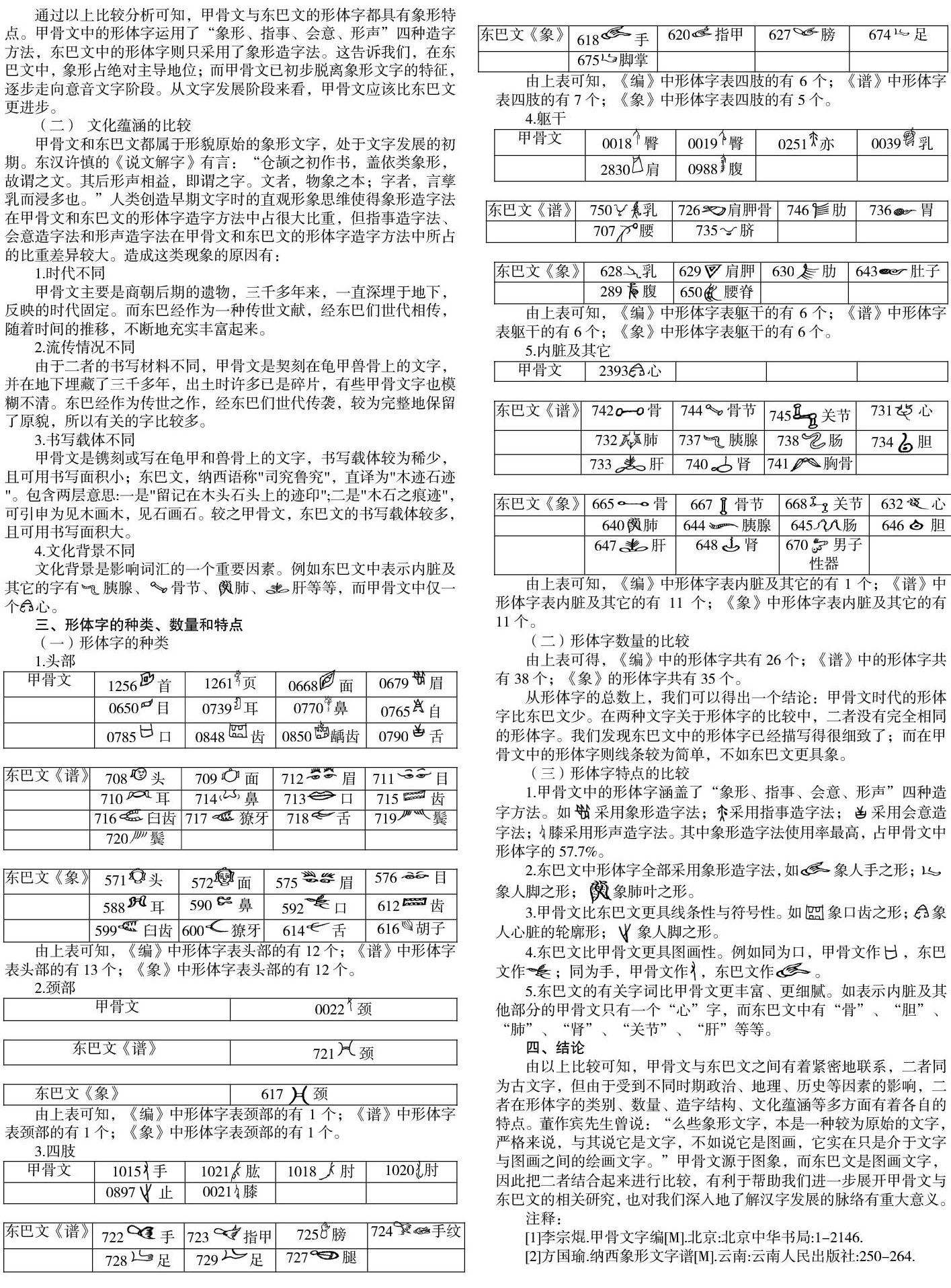

三、形体字的种类、数量和特点

(一)形体字的种类

由上表可知,《编》中形体字表内脏及其它的有1个;《谱》中形体字表内脏及其它的有11个;《象》中形体字表内脏及其它的有11个。

(二)形体字数量的比较

由上表可得,《编》中的形体字共有26个;《谱》中的形体字共有38个;《象》的形体字共有35个。

从形体字的总数上,我们可以得出一个结论:甲骨文时代的形体字比东巴文少。在两种文字关于形体字的比较中,二者没有完全相同的形体字。我们发现东巴文中的形体字已经描写得很细致了;而在甲骨文中的形体字则线条较为简单,不如东巴文更具象。

(三)形体字特点的比较

1.甲骨文中的形体字涵盖了“象形、指事、会意、形声”四种造字方法。如 采用象形造字法; 采用指事造字法; 采用会意造字法; 膝采用形声造字法。其中象形造字法使用率最高,占甲骨文中形体字的57.7%。

2.东巴文中形体字全部采用象形造字法,如 象人手之形; 象人脚之形; 象肺叶之形。

3.甲骨文比东巴文更具线条性与符号性。如 象口齿之形; 象人心脏的轮廓形; 象人脚之形。

4.东巴文比甲骨文更具图画性。例如同为口,甲骨文作 ,东巴文作 ;同为手,甲骨文作 ,东巴文作 。

5.东巴文的有关字词比甲骨文更丰富、更细腻。如表示内脏及其他部分的甲骨文只有一个“心”字,而东巴文中有“骨”、“胆”、“肺”、“肾”、“关节”、“肝”等等。

四、结论

由以上比较可知,甲骨文与东巴文之间有着紧密地聯系,二者同为古文字,但由于受到不同时期政治、地理、历史等因素的影响,二者在形体字的类别、数量、造字结构、文化蕴涵等多方面有着各自的特点。董作宾先生曾说:“么些象形文字,本是一种较为原始的文字,严格来说,与其说它是文字,不如说它是图画,它实在只是介于文字与图画之间的绘画文字。”甲骨文源于图象,而东巴文是图画文字,因此把二者结合起来进行比较,有利于帮助我们进一步展开甲骨文与东巴文的相关研究,也对我们深入地了解汉字发展的脉络有重大意义。

注释:

[1]李宗焜.甲骨文字编[M].北京:北京中华书局:1-2146.

[2]方国瑜.纳西象形文字谱[M].云南:云南人民出版社:250-264.

[3]李霖灿.纳西族象形标音文字字典[Z].云南:云南民族出版社:116-131.

参考文献

[1]李宗焜.甲骨文字编[M].北京:北京中华书局:1-2146.

[2]方国瑜.纳西象形文字谱[M].云南:云南人民出版社:250-264.

[3]李霖灿.纳西族象形标音文字字典[Z].云南:云南民族出版社:116-131.

[4]李静.纳西东巴文非单字结构研究[D].华东师范大学,2009.

[5]甘露.甲骨文与纳西东巴文农牧业用字比较研究[J].大理师报,2000.(1):16-19

[6]张毅.甲骨文与东巴文兵器用字比较研究[J].现代语文,2010.01:147-149.

[7]李小亮,毛志刚.纳西东巴文与甲骨文鸟类字比较研究[J].学行堂文史集刊,2012.(1):59-66.

[8]邹渊.甲骨文与纳西东巴文器物字比较研究[J].绵阳师范学院学报,2009.(1):42-44.

作者简介:

黄裕淇(2000—),女,籍贯:重庆丰都,研究方向:汉语言文学。

张越(2000—),女,汉族,籍贯:重庆丰都,研究方向:汉语言文字学

陈丁旖(2000—),女,藏族,籍贯:西藏拉萨,研究方向:戏剧影视与文学。

蒋朝露(2020—),女,汉族,籍贯:重庆市永川区,研究方向:中国语言文字。

(重庆市四川外国语大学 重庆市 400031)