西汉初年陇西、北地、上郡治所考

——以张家山汉简《秩律》所见各县等第为中心

2021-07-15马孟龙

马孟龙

(复旦大学历史学系,上海 200433)

周振鹤讨论行政区划的基本要素与相关概念,提出行政中心是构成行政区划的充分条件。(1)周振鹤主编,周振鹤著:《中国行政区划通史·总论》,复旦大学出版社2009年版,第9页;周振鹤:《中国历史政治地理十六讲》,中华书局2013年版,第29页。因而历代行政区划的行政中心,是历史政区地理研究需要关注的问题。具体到汉代政区地理,郡国治所也是十分重要的研究议题。

秦汉郡国治所皆称作“都”。王国治所称“都”广为学界所知,郡治所称“都”却未引起学界注意。岳麓秦简《亡律》有“中县道指咸阳,郡【县】道指其郡都县(024/1978+025/1996)”、“咸阳及郡都县恒以计时上不仁邑里及官者数狱属所执法(027/1973)”,将郡之治所称为“郡都县”。(2)朱红林:《〈岳麓书院藏秦简(肆)〉补注(二)》,武汉大学简帛研究中心编:《简帛》第15辑,上海古籍出版社2017年版,第90—92页。这能得到传世文献的佐证。《史记·高祖本纪》曰:“宛,大郡之都也。”(3)《史记》卷八《高祖本纪》,中华书局1959年版,第359页。《后汉书·安帝纪》载:“(永初四年)徙金城郡都襄武。”(4)《后汉书》卷五《孝安帝纪》,中华书局1963年版,第215页。钱大昕曰:“汉时郡所治亦曰都,《臧洪传》:‘徙为东郡太守,都东武阳’是也。”(5)〔清〕 钱大昕著,方诗铭、周殿杰点校:《廿二史考异》卷一〇,上海古籍出版社2004年版,第191页。魏晋时期开始称郡太守所治之城为“郡治”(6)今所见汉代文献,未有将郡之治所称为“郡治”者。唯臣瓒引《茂陵书》有“象郡治临尘”“珠崖郡治曋都”“沈黎,治莋都”“临屯郡治东暆”“真番郡治霅县”之语,参见《汉书》卷一《高帝纪》、卷六《武帝纪》唐颜师古注,中华书局1964年版,第54、188—189、194页。据辛德勇考证,《茂陵书》为出土于汉武帝茂陵的西汉政府公文,则汉代亦有“郡治”之称,参见辛德勇:《谈历史上首次出土的简牍文献——〈茂陵书〉》,《文史哲》2012年第4期。但李贤注《后汉书·文苑列传》引臣瓒《汉书集解音义》为“《茂陵书》曰‘珠崖郡都郎曋’”,参见《后汉书》卷八〇《文苑列传》,第2602页。与颜师古引文有别,且与汉代称郡治所为“都”暗合,颇疑颜师古所引《茂陵书》非原始面貌。,并沿袭至今。本文为方便讨论,仍将汉郡太守所治之城称为“郡治”。

关于汉代郡国之治所,《汉书·地理志》和《续汉书·郡国志》(以下简称“两《汉志》”)有明确载录。《续汉书·郡国志》(以下简称“《续汉志》”)序称:“凡县名先书者,郡所治也”(7)《后汉书》卷一〇九《郡国一》,第3385页。,指出各郡国首书之县,即郡国治所。至于《汉书·地理志》(以下简称“《汉志》”)郡国首县是否为郡国治所,自清代乾嘉时期至20世纪80年代一直存有争议。随着严耕望、日比野丈夫两位学者的辨析(8)严耕望:《汉书地志县名首书者即郡国治所辨》,《严耕望史学论文集》,上海古籍出版社2009年版,第587—620页。日比野丈夫:《西漢郡國治考》,《東洋史論叢:羽田博士頌寿記念》,東洋史研究会1950年版;后收入《中国歴史地理研究》,同朋舎1977年版,第42—68页。,目前学界已经接受《汉志》各郡国首县即为治所。(9)侯甬坚:《〈汉书·地理志〉解读》,《历史地理学探索》,中国社会科学出版社2004年版,第234—236页。两《汉志》虽然载录郡国治所,但所载政区建制属某一特定年份(10)《汉志》载录行政建制的年代断限是汉成帝元延三年,参见马孟龙:《西汉侯国地理》,上海古籍出版社2013年版,第79—91页;《续汉志》载录行政建制是汉顺帝永和五年,参见李晓杰:《东汉政区地理》,山东教育出版社1999年版,第14—15页。,并不能反映整个汉代郡国治所变迁。诚如严耕望所言:“西汉二百余年中,郡国时有增省,区划时有变动,治所亦常有迁徙,班志乃末年平帝世一时之版籍。”(11)严耕望:《汉书地志县名首书者即郡国治所辨》,《严耕望史学论文集》,第588页。按:以往误以为《汉志》年代断限为汉平帝元始二年。如果讨论西汉初年各郡治所,直接套用《汉志》,存在一定风险。

除了两《汉志》,能够反映汉代郡国治所的史料非常稀缺,导致两汉郡级政区治所变迁研究仍不充分。以西汉初年郡级政区治所为例,笔者目力所及,仅见对汉中郡治所的讨论。(12)例如有学者认为西汉初年汉中郡治所为南郑县,而非《汉志》汉中郡首县西成县。相关研究参见梁中效:《秦汉汉中郡治所寻踪》,《陕西理工学院学报(社会科学版)》2010年第4期。大多学者仍把《汉志》各郡首县,逆推为西汉初年,甚至秦代郡治。

20世纪以来,大量出土文献的发现为秦汉史研究提供了宝贵史料,为某些疑难问题的解决提供了契机。2001年公布的张家山汉简《二年律令·秩律》(以下简称“《秩律》”)为探求西汉初年郡治提供了非常重要的线索。本文即结合《秩律》及相关文献,讨论西汉初年陇西、北地、上郡的治所,希望能够为西汉初年的郡治研究提供一种新思路。

一、汉代郡治之县为同郡属县秩级最高者

利用《秩律》分析西汉初年郡级政区治所之前,需要搞清一个问题,即汉代郡治之县的行政级别,在同郡属县中处于怎样的地位?就传世文献对历代高层政区所辖县级政区级别记录而言,目前所见最早、最完整的文献是《元和郡县图志》。《元和郡县图志》载录各州治之附郭县的行政级别皆高于或等同于州内其他属县,可见唐代各州治所的行政级别在州内为最高。然而汉代却没有存留此类文献,要想明确汉代郡治的行政级别是否为同郡属县最高,还需要作进一步论证。

一些汉代文献的零散记载,有助于判断郡治与其他同郡属县的行政级别关系。萧梁刘昭注《续汉书·百官志》引应劭《汉官》曰:

前书《百官表》云:万户以上为令,万户以下为长。三边始孝武皇帝所开,县户数百而或为令。荆扬江南七郡,唯有临湘、南昌、吴三令尔。及南阳穰中,土沃民稠,四五万户而为长。(13)《后汉书》卷一一八《百官五》,第3623页。

这里值得注意的是“荆扬江南七郡,唯有临湘、南昌、吴三令”一语。此语亦见于刘宋雷次宗之《豫章记》,作“江、淮唯此县(南昌)及吴、临湘三县是令”(14)《后汉书》卷一一二《郡国四》,第3491页。。可见这一说法在南朝有广泛流传。这里“荆扬江南七郡”所指即东汉荆州、扬州位于长江以南的会稽、丹阳、豫章(以上属扬州)、长沙、桂阳、零陵、武陵(以上属荆州)七郡。东汉光武帝建武十三年(37)长沙国除为郡,顺帝永建四年(129)会稽郡析置吴郡(15)李晓杰:《东汉政区地理》,第236页。,故应劭此语反映建武十三年至永建四年间的情况。汉代县级政区等级主要体现为行政长官之秩级。以东汉为例,县级政区主要分为千石、六百石、四百石、三百石四等。《续汉书·百官志》曰:

每县、邑、道,大者置令一人,千石;其次置长,四百石;小者置长,三百石;侯国之相,秩次亦如之。(16)《后汉书》卷一一八《百官五》,第3622页。

这段文字“千石”之后明显存在缺文,严耕望根据《通典》补“其次置令,六百石”七字。(17)严耕望:《中国地方行政制度史·秦汉地方行政制度》,上海古籍出版社2007年版,第45页。此说十分精当。临湘、南昌、吴三县长官称令,可知三县秩级皆在六百石以上,而七郡其他各县的级别皆在四百石以下。两《汉志》中的临湘、南昌、吴分别是长沙国(郡)、豫章郡、会稽郡(吴郡)首县,即三郡治所。显然三郡治所行政级别均高于同郡内其他属县。这可以证明东汉初年各郡治所的行政级别在同郡属县为最高。

钱大昭、丁锡田曾系统收集传世史料与金石文献的东汉令长记录,作《后汉郡国令长考》《后汉郡国令长考补》(18)《二十五史补编》第2册,开明书店1936年版,第2071—2084页。,展现了各郡国属县长官的令、长分布。不过,两篇文章乃是杂取东汉不同时期资料,对于讨论相关问题并无说服力。但文章仍透露出一些端倪,例如两篇文章胪列的长沙郡、豫章郡、会稽郡(含吴郡)的属县令长,除南昌、临湘、吴三县是令,其余几乎都是长,这基本验证了《汉官》的说法。虽然存在长沙郡安成令、益阳令,会稽郡章安令三个反例,但依据的史料皆为东汉末年,与《汉官》的记载并不矛盾。桂阳郡东汉末年出现郴令和耒阳令。两《汉志》中郴县为桂阳郡首县,乃郡治。东汉时期的耒阳和郴都达不到千石的级别,应该同为六百石秩级,这说明东汉末年在提升桂阳郡部分县邑的规格后,郡治的行政级别在郡内属县之中仍为最高。

以上根据应劭《汉官》以及钱大昭、丁锡田的辑录成果,大致描绘出东汉时代各郡国治所的等级特征,但仍存在三个局限。第一,这一论证主要源于应劭《汉官》,未免有“孤证”的嫌疑。第二,这只能反映东汉的情形,西汉的情况是否同样如此?第三,应劭之言带有明显的地域性,即荆扬江南七郡,而在长江以北是否也存在同样的规律?

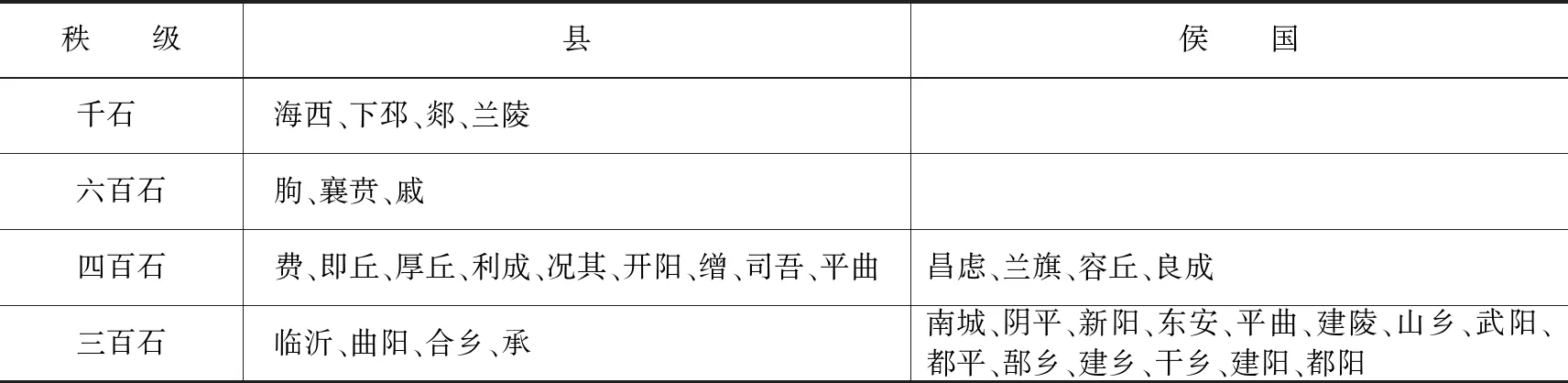

仅仅依靠传世文献,很难回答上述问题。出土文献的发现则提供了补充资料。江苏省东海县尹湾M6汉墓出土的《东海郡吏员簿》完整载录了东海郡所辖20县邑、18侯国的名目和官员秩级(19)连云港市博物馆等编:《尹湾汉墓简牍》,中华书局1997年版,第14页。,是研究西汉地方行政制度的宝贵资料。(20)③ 周振鹤:《西汉地方行政制度的典型实例——读尹湾六号汉墓出土木牍》,《学术月刊》1997年第5期。现根据2号木牍将东海郡各县、侯国的秩级排列为表1。

表1 东海郡下辖县、侯国长官秩级

关于尹湾汉牍《东海郡吏员簿》的年代断限,从东海郡所辖县、侯国名目与《汉志》完全一致,以及M6汉墓同出元延元年(前12)、元延三年(前10)五月《历谱》《武库永始四年兵车器集簿》等现象来看,所反映应该是元延年间的情形,与《汉志》年代断限十分接近。③《汉志》东海郡首县为郯县。《东海郡吏员簿》郯县令为千石秩级,位列东海郡属县的最高秩级。故可言,西汉末年东海郡同样存在“郡治之县为同郡属县秩级最高”的情形,这无疑从时间和地理范围上都可以丰富对此说的认识。

二、张家山汉简《秩律》所反映的郡治秩级

在目前发现的各类汉代出土文献中,完整载录一郡所辖县级政区名目和秩级的资料仅尹湾汉牍《东海郡吏员簿》一例。(21)另据报道,湖北省荆州市松柏M1汉墓出土简牍包含有南郡“置吏卒簿”,其资料尚未公开,不知是否与尹湾汉牍《东海郡吏员簿》类似。荆州博物馆:《湖北荆州纪南松柏汉墓发掘简报》,《文物》2008年第4期。不过,若将尹湾汉牍《东海郡吏员簿》与应劭《汉官》的记载对照,可见两者都反映了郡治秩级高于郡内其他属县的现象。那么这种存在于两汉之际的规律是否适用于西汉初年呢?

2001年公布的张家山汉简《秩律》完整载录西汉初年中央直辖280余县的名目和秩级,是迄今所见对秦汉政区地理研究意义最为重大的资料。由于《秩律》载录了县级政区的名目和秩级,有助于了解西汉初年朝廷直辖各郡治所的行政级别。不过,这份资料也存在局限。《秩律》是记录汉朝官员秩禄级别的法律文书,地名排列依照长官秩级,而非属郡,这就给判定相关县道的隶属关系带来困难。也就是说,仅凭《秩律》并不清楚这280余县分属哪些郡。幸运的是,学界在西汉政区地理研究上积累了丰富的经验。凭借以往研究,可以大致复原《秩律》所反映的郡县二级行政建制。迄今,相继有周振鹤、晏昌贵的两套复原方案推出。(22)周振鹤:《〈二年律令·秩律〉的历史地理意义》,《学术月刊》2003年第1期;晏昌贵:《〈二年律令·秩律〉与汉初政区地理》,《历史地理》第21辑,上海人民出版社2006年版,第41—51页。笔者曾对两套方案略作修订。(23)马孟龙:《西汉侯国地理》,复旦大学博士学位论文,2011年,第25—32页。此后张莉综合周、晏二位和笔者的意见,形成第三套复原方案(24)张莉:《西汉吕后二年郡国政区面貌考》,简帛网[2013年1月21日],http://www.bsm.org.cn/show_article.php?id=1822。,并收入《中国行政区划通史·秦汉卷》(以下简称“《秦汉卷》”)。(25)周振鹤主编,周振鹤、李晓杰、张莉著:《中国行政区划通史·秦汉卷》,复旦大学出版社2016年版,第543—552页。

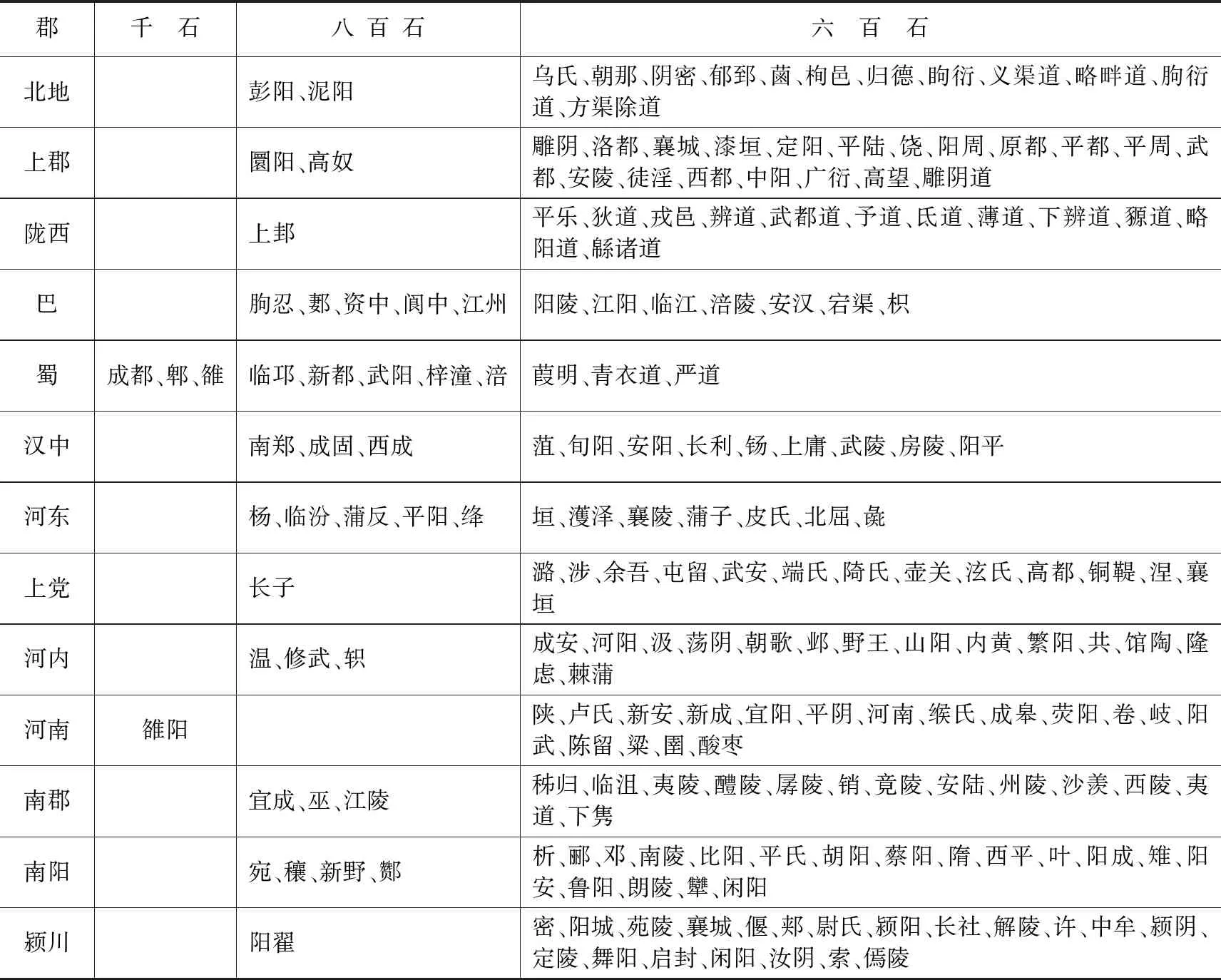

笔者一直关注《秩律》郡县二级行政建制的复原问题,并对已有方案进行了较多修订,具体论证将于近期发表,现暂将最终复原方案列于表2,以便后续问题的讨论。

表2 吕后元年(前187)中央直辖十五郡属县秩级

续表

关于表2,需要作两点说明。一是该表只列出了吕后初年中央直辖郡的属县,而未列出内史属县。这主要考虑到内史情况较为特殊,其行政长官驻于长安,无涉本文所讨论的“郡治”问题。二是《秩律》五百石秩级虽然包含月氏、阴平、甸氐、緜虒、湔氐五道,但因五百石道的数量太少,所以表中也未列出。

利用《秩律》可以复原出一份与两《汉志》相类似的郡县二级行政建制名录。更为可贵的是,这份名录还包含各县级政区的行政级别,对西汉政区地理研究极具价值。不过,《秩律》并未标识哪些县是郡治,又何以知道郡治等级处于怎样的地位?

分析两汉郡国治所,可以发现一些郡国的治所十分稳定,自秦代置郡后,治所从未发生迁徙。假如明确某郡在秦汉之际的治所,在两《汉志》中仍为郡治,即可判断此郡治秦汉时期未曾变化,西汉初年自然也是郡治,详见以下几例。

(一)南阳郡

《史记·高祖本纪》曰:

秦代南阳守驻宛县,陈恢曰:“宛,大郡之都也。”又秦汉之际存在“以郡治称郡”的惯例,此处又称南阳守为“宛守”,表明宛县就是秦代南阳郡治所。两《汉志》宛县皆为南阳郡首县,可知秦汉时期南阳郡治所一直是宛县。

(二)南郡

司马迁列举高帝末年中央直辖十五郡:“汉独有三河、东郡、颍川、南阳,自江陵以西至蜀,北自云中至陇西,与内史凡十五郡。”(27)《史记》卷一七《汉兴以来诸侯王年表》,第802页。这之中的“江陵”即南郡,乃是以郡治代称郡名,可知江陵乃高帝末年南郡郡治。又两《汉志》江陵县为南郡首县,则汉代南郡治所一直为江陵县。

这里附带提及一个问题。睡虎地秦简《语书》有“以次传,别书江陵布,以邮行”。以往有学者据此认为秦代南郡郡治不在江陵,而在郢县。(28)黄盛璋:《江陵凤凰山汉墓出土称钱衡、告地策与历史地理问题》,《历史地理与考古论丛》,齐鲁书社1982年版,第194—212页。晏昌贵注意到里耶秦简有“别书临沅下洞庭都水”的记录,当时临沅正为洞庭郡郡治。由此可见《语书》南郡守“别书江陵”恰恰表明江陵就是南郡治所。(29)晏昌贵:《秦简牍地理研究》,武汉大学出版社2017年版,第87—89页。另外从北京大学藏秦代水陆里程简册来看,当时南郡的交通路线显然以江陵为中心。(30)辛德勇:《北京大学藏秦水陆里程简册初步研究》,《出土文献》第4辑,中西书局2013年版,第176—278页。这些都能证明江陵在秦代就是南郡治所。

(三)颍川郡

项羽灭秦,分封十八诸侯王,“韩王成因故都,都阳翟”(31)《史记》卷七《项羽本纪》,第316页。。刘邦平定天下,“韩王信为韩王,都阳翟”(32)《史记》卷八《高祖本纪》,第380页。。韩王成、韩王信之韩国,皆以秦代之颍川郡设置。(33)周振鹤主编,周振鹤、李晓杰、张莉著:《中国行政区划通史·秦汉卷》,第52页;《史记》卷九三《韩王信列传》,第2631页。高帝六年(前201),刘邦撤销韩国,改置颍川郡,当仍以阳翟县为郡治。两《汉志》颍川郡首县皆为阳翟,可知秦汉颍川郡治所一直为阳翟县。

(四)蜀郡

传世文献、出土文献虽然没有可以说明蜀郡治所的直接证据。但是在成都平原,成都向来为其核心城市,两《汉志》成都皆为蜀郡首县,其地位至今仍无动摇。故秦代蜀郡治所必为成都。

以上四郡可以确定治所从秦代至两汉从未变化。再来看河南郡,其前身是秦代的三川郡。关于秦代三川郡治所,以往存在雒阳、荥阳两种说法。(34)施之勉:《三川郡不治洛阳》,《大陆杂志》1962年第25卷第11期;施之勉:《秦三川郡治荥阳》,《大陆杂志》1962年第25卷第12期;施之勉:《秦三川郡初治洛阳后徙荥阳(汉书补注辨证)》,《大陆杂志》1968年第36卷第12期;马非百:《秦集史·郡县志》,中华书局1982年版,第588—589页。且不论秦代三川郡的治所究竟是哪一县,高帝五年刘邦称帝,定都雒阳,直到七年才正式迁都长安。在刘邦迁都后,雒阳毫无疑问是河南郡最为重要的城邑,故高帝七年以后河南郡治所必在雒阳,《汉志》雒阳为河南郡首县。在《秩律》反映的吕后初年,雒阳无疑是河南郡治所。

通过考述,可以明确吕后时期中央直辖五郡的治所。再来看《秩律》五郡治在各自郡中的行政级别。雒阳是河南郡属县中唯一千石级别县;成都与郫、雒同为千石,是蜀郡行政级别最高的三个县;江陵、宛、阳翟皆为八百石秩级,分别在南郡、南阳郡、颍川郡为最高秩级,三郡内没有千石秩级的县。这意味着,明确判定为郡治的五个县的行政级别,在各自郡属县中均为最高。

接下来看汉中郡。关于西汉初年汉中郡治所,以往存在南郑、西成两种说法。《秩律》两县同为八百石秩级,为汉中郡属县最高。也就是说,不论两县哪一个是郡治,都可以明确汉中郡治所行政级别为郡内属县最高。

最后看上党、云中、东郡、巴四郡。两《汉志》四郡首县分别是长子、云中、濮阳、江州,表明西汉后期至东汉四郡治所未有变化,西汉初年四县为郡治的可能性极大。《秩律》长子、濮阳分别是上党郡、东郡中唯一的八百石县。云中则是云中郡唯一的千石级别县。从行政级别来看,这些县无疑就是郡治,它们在各自郡中为最高秩级。巴郡虽然八百石秩级县甚多,但江州位列其中,且巴郡没有千石县,江州也属于巴郡秩级最高之县。

通过梳理,吕后初年中央直辖十五郡中,十个郡的治所秩级在各郡属县中均为最高。这表明在西汉初年,也存在“郡治之县为同郡属县秩级最高”的规律。如果明确这个原则,《秩律》无疑可以成为探求西汉初年某些郡治的重要线索。接下来,结合西汉初年陇西郡、上郡、北地郡治所问题,来阐明《秩律》在西汉初年郡治研究中的巨大作用。

三、陇西郡治所考辨

两《汉志》陇西郡首县为狄道。清代以来,学者们几乎都认为秦汉时期陇西郡治所一直为狄道,只有李泰棻、张其昀分别认为治所是临洮、上邽。(35)参见徐世权《学术史视野下的秦郡研究》表2-5“民国时期秦郡治研究异同表”、表3-4“1950至2000年间秦郡治研究异同表”。徐世权:《学术史视野下的秦郡研究》,吉林大学博士学位论文,2017年,第103—104、136—137页。学者们把狄道定为治所,除了两《汉志》,还依据《水经·河水注》:

(滥水)又西北径降狄道故城东……汉陇西郡治,秦昭王二十八年置。(36)〔北魏〕 郦道元注,杨守敬、熊会贞疏,段熙仲点校,陈桥驿复校:《水经注疏》卷二《河水二》,江苏古籍出版社1989年版,第158页。

《水经注》仅称狄道为汉陇西郡治所,所以诸家据此定狄道为秦代陇西郡治所,证据并不充分。李泰棻、张其昀虽然分别认为临洮、上邽是陇西郡治所,但也缺乏证据支持。

《秩律》为重新认识西汉初年陇西郡治所带来了契机。陇西郡属县最高秩级为八百石的上邽县,而狄道只有六百石秩级。从“郡治之县为同郡属县秩级最高”的原则来看,狄道并不符合条件,而唯一达到八百石秩级的上邽才应该是陇西郡治所。《秦汉卷》敏锐地注意到这一点,故称“陇西郡下八百石属县独有上邽,郡治所在官秩当不在它县之下,故疑西汉初年乃以上邽为陇西郡治”(37)周振鹤主编,周振鹤、李晓杰、张莉著:《中国行政区划通史·秦汉卷》,第15页。。

就《秩律》反映的各县秩级来看,上邽作为陇西郡治所更为合理。再来看狄道的地理方位。《水经·河水注》曰:

洮水又北径降狄道故城西。阚骃曰:今曰武始也。洮水在城西北下,又北,陇水注之,即《山海经》所谓滥水也。水出鸟鼠山西北高城岭,西径陇坻……滥水又西北,径武街城南。又西北径降狄道故城东。……滥水又西北流,注于洮水。(38)〔北魏〕 郦道元注,杨守敬、熊会贞疏,段熙仲点校,陈桥驿复校:《水经注疏》卷二《河水二》,第156—158页。

《水经注》载洮水、滥水交汇于狄道西北,洮水即今洮河,滥水即今甘肃省临洮县东峪河,故狄道在今临洮县城无疑。

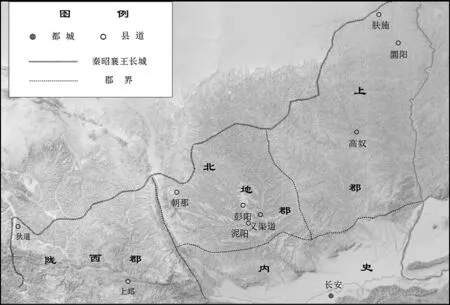

狄道乃战国末年秦昭襄王长城所经。考古工作者调查发现秦昭襄王长城最西段在今临洮县新添镇三十里墩村。(39)陈守忠:《陇上战国秦长城调查之一——陇西段》,《西北史地》1984年第2期;甘肃省定西地区文化局长城考察组:《定西地区战国秦长城遗迹考察记》,《文物》1987年第7期;国家文物局主编:《中国文物地图集·甘肃分册》下册,测绘出版社2011年版,第648—649页。岷县(秦汉临洮县)至临洮县之间的秦昭襄王长城利用了天然的洮河河道。(40)金迪:《甘肃定西地区战国秦长城若干问题研究》,西北大学硕士学位论文,2011年,第42页。狄道正位于洮河和实体墙垣的交接处,扼守洮河谷地,是沟通河湟地区和陇右的交通枢纽,战略地位十分重要(图1)。依从交通、战略地位,狄道作为陇西郡治似乎合乎情理。但西汉初年狄道位于秦昭襄王长城沿线,随时受到羌胡的威胁。《汉书·高后纪》载,吕后六年(前182)六月“匈奴寇狄道,攻阿阳”;“七年冬十二月,匈奴寇狄道,略二千余人”(41)《汉书》卷三《高后纪》,第99页。。《汉书·文帝纪》十一年夏“匈奴寇狄道”(42)《汉书》卷四《文帝纪》,第123页。。从吕后六年到文帝十一年(前169)的13年间,匈奴三次攻陷狄道,杀掠吏民,足见其处境危险。而在狄道被三次攻陷的过程中,也没有出现陇西太守的记录,从侧面证明当时陇西太守并不驻于狄道。

图1 西汉初年朝廷西北疆域示意图资料来源:(1)秦昭襄王长城即西汉初年汉国西北边界,长城走向根据《中国文物地图集》之《甘肃分册》《陕西分册》标绘(国家文物局主编:《中国文物地图集·甘肃分册》下册,测绘出版社2011年版;国家文物局主编:《中国文物地图集·陕西分册》,西安地图出版社1998年版);(2)汉郡边界根据表2所展现各郡辖县名目所绘制。

从西汉初年军事地理形势来看,狄道不具备置为郡治的条件,而且当时狄道地处陇西郡最西端,与陇西郡其他县道的沟通多有不便。依据上述几点推断,西汉初年的狄道绝不是陇西郡治所。

至于《秩律》陇西郡属县秩级最高的上邽,位于今甘肃省天水市区(43)苏海洋:《秦国邽县故城考》,《天水师范学院学报》2006年第6期。,是秦人在陇右最早开发的地区。《史记·秦本纪》:“(武公)十年,伐邽、冀戎,初县之。”(44)《史记》卷五《秦本纪》,第182页。春秋时期,秦国便在今天水附近设邽县、冀县,此后以之为中心陆续开发陇西。秦代初置陇西郡时,将治所设置于此非常合理。再从地理方位看,上邽地处战国至西汉初年陇西郡的腹地,并且远离秦昭襄王长城。上邽县又是《秩律》陇西郡唯一达到八百石秩级的县。综合各方面因素,上邽无疑就是战国至西汉初年陇西郡的治所。张其昀的意见是正确的。至于李泰棻主张的临洮县,其状况与狄道类似,处于秦汉之际陇西郡的西部边界,且偏处陇西郡一隅,也不具备设置郡治的条件。

《秩律》中没有临洮,而根据传世文献,秦代已设置临洮县,这是否意味着西汉初年临洮县短暂撤销?值得注意的是《秩律》453号简上部残损,大约缺漏六七个地名,从《秩律》简文地名排序来看,这六七个县应属上郡、陇西郡。笔者曾根据张家山336号汉墓出土的一支律令残简,指出453号简残缺地名包括临洮、羌道。(45)马孟龙:《张家山三三六号汉墓〈秩律〉残简相关问题阐释》,《江汉考古》2014年第6期。这意味着《秩律》存在临洮,而且其秩级为六百石。所以从秩级来看,可以排除临洮是陇西郡治所。

在汉朝以秦昭襄长城为边界时,狄道不具备作为郡治的条件。元朔二年(前127)卫青夺取“河南地”,汉帝国西北边疆突破秦昭襄王长城,推进至黄河一线。由于陇西郡辖域范围增大,武帝于元鼎三年(前114)分陇西郡置天水郡。(46)《汉书》卷二八《地理志八》,第1611页。当天水郡分置后,上邽成为陇西郡最东边的县邑,失去了作为郡治的条件,因此陇西郡治所从上邽迁徙到狄道,应该就在元鼎三年陇西郡分置天水郡之时。

四、上郡治所考辨

两《汉志》上郡首县为肤施。学界一致认为秦代上郡治所也是肤施,依据是《水经·河水注》:

(奢延水)又东径肤施县南。秦昭王三年置,上郡治。(47)〔北魏〕 郦道元注,杨守敬、熊会贞疏,段熙仲点校,陈桥驿复校:《水经注疏》卷二《河水二》,第260页。

《水经注》提到肤施是上郡初置时的治所。但仔细思考,北魏郦道元何以清楚战国时期的情况?严耕望在讨论《汉志》“县名首书即郡国治所”书例时,曾系统梳理《水经注》所言秦汉郡国治所,发现皆为《汉志》郡国首县,故其史源乃《汉志》。(48)严耕望:《汉书地志县名首书者即郡国治所辨》,《严耕望史学论文集》,第613—614页。严耕望的这一发现非常重要。未来在进行秦代郡治研究时,不应再凭据《水经注》。

《秩律》没有肤施,《秦汉卷》据此以为西汉初年无肤施县,自然不会是郡治。(49)周振鹤主编,周振鹤、李晓杰、张莉著:《中国行政区划通史·秦汉卷》,第17页。《秦汉卷》做出这一判断稍显武断,因《史记·匈奴列传》明确提到“与汉关故河南塞,至朝那、肤施”,可知西汉初年确有肤施县。前面提到《秩律》简453上部残缺六七个地名,从前后地名排列来看,应该是上郡、陇西郡属县,肤施应该位列其中。如果简453有肤施,则西汉初年肤施秩级为六百石。因而从秩级来看,肤施显然不是郡治。

再来看肤施县地理方位。据笔者考证,肤施县即今陕西省榆林市火连海则古城。(50)马孟龙:《秦汉上郡肤施县、高望县地望考辨》,《文史》2020年第2期。该城位于秦昭襄王长城沿线,与《匈奴列传》“(冒顿单于)与汉关故河南塞,至朝那、肤施”的记载相对应。可见西汉初年的肤施地处边塞,并不具备作为上郡治所的条件。

对照《秩律》上郡各县秩级,其秩级最高者为八百石的圜阳、高奴,因此从行政级别着眼,圜阳或高奴应为上郡治所。其中的高奴,此前已引起部分学者的注意。如《秦汉卷》推测秦末肤施县撤销,将上郡治所迁徙到高奴。依据是楚汉之际翟王董翳都高奴。(51)周振鹤主编,周振鹤、李晓杰、张莉著:《中国行政区划通史·秦汉卷》,第17页。杨宽、晏昌贵则注意到秦国初置上郡时,肤施仍属赵国,故推测上郡初治高奴,在秦昭襄王夺取肤施后,才把上郡治所迁徙到肤施。(52)杨宽:《战国史料编年辑证》,上海人民出版社2001年版,第446页;晏昌贵:《秦简牍地理研究》,第27—33页。今按,《秦汉卷》、杨宽、晏昌贵以为秦代上郡一度治肤施,皆以《水经注》为前提,前面提到《水经注》对秦代郡治的记录并不可信,所以战国秦汉之际上郡治所不存在一个迁徙的过程,而是一直治于一地,即高奴。

秦汉高奴县在今陕西省延安市宝塔区桥儿沟乡尹家沟村(53)国家文物局主编:《中国文物地图集·陕西分册》,西安地图出版社1998年版,第272、760页。,地处秦代上郡腹地,是秦国初置上郡时,从魏国接收的十五县之一,属于秦国在陕北较早占据的地区。而秦国上郡兵器铭文反映高奴为上郡铸造中心。(54)吴良宝:《尖足布币铸造地及其相关问题研究》,《史学集刊》2016年第2期。楚汉之际封于上郡的董翳以高奴为都,《秩律》高奴、圜阳在上郡秩级最高,综上,高奴无疑就是战国至西汉初年上郡的治所。文帝三年(前177),匈奴单于入驻河南地,对上郡构成威胁。《史记·匈奴列传》载:“三年五月,匈奴右贤王入居河南地,侵盗上郡葆塞蛮夷,杀掠人民。于是孝文帝诏丞相灌婴发车骑八万五千,诣高奴,击右贤王,右贤王出塞。”(55)《史记》卷一〇〇《季布栾布列传》,第2895页。随后文帝又亲自前往高奴巡视,“(六月)辛卯,帝自甘泉之高奴”(56)《史记》卷一〇《孝文本纪》,第425页。。这表明文帝初年高奴仍然是上郡的中心,进一步证明西汉初年上郡治所在高奴。

至于《秩律》八百石秩级的圜阳,在今陕西省绥德县四十里铺的无定河北岸。(57)吴镇烽:《秦晋两省东汉画像石题记集释——兼论汉代圜阳、平周等县的地理位置》,《考古与文物》2006年第1期。这里在战国时期本属于魏国、赵国的交界地带。秦国夺取魏国河西之地置上郡后,转而成为秦国与赵国的交界。赵国曾铸造带有“言阳”(即圜阳)的各种货币(58)段滋新、郝丽萍主编:《赵国钱币》,中国经济出版社1998年版,第332—336页。,可知圜阳一度被赵国控制(59)吴良宝:《尖足布币铸造地及其相关问题研究》,《史学集刊》2016年第2期。,因此战国时期秦国上郡必不治于圜阳。

肤施地处秦昭襄王长城与秦直道交汇处,西汉时期上郡治所从高奴迁徙到肤施应该正是考虑到其特殊的战略、交通地位。(60)马孟龙:《秦汉上郡肤施县、高望县地望考辨》,《文史》2020年第2期。而与狄道一样,只有汉朝西北边疆突破秦昭襄王长城,肤施才具备成为郡治的条件。元朔二年,卫青夺取“河南地”,武帝为强化对新占领区域的控制,对当地的郡级政区设置进行一系列调整。从西汉末年上郡辖域来看,元朔二年以后上郡接纳了大量秦昭襄王长城以外的土地。由于上郡辖域范围扩大,原治所高奴偏于内地,不利于上郡对新占领地区的控制,这时地处秦直道、秦昭襄王长城交汇处的肤施,其优势地位迅速凸显。上郡治所从高奴迁徙到肤施,应该就发生在元朔三年(前126)前后。

五、北地郡治所考辨

北地郡在《汉志》中首县为马岭,在《续汉志》中首县为富平。至于秦代北地郡治所,民国以来学者多以为是义渠县,惜依据不明。唯有林剑鸣列出《史记·匈奴列传》《元和郡县图志·宁州》两条史料来源(61)林剑鸣:《秦史稿》,上海人民出版社1981年版,第362页。,但是仔细阅读两篇史料,并不能找到将义渠视为郡治的确切证据。笔者怀疑各家将义渠定为郡治,可能因为《匈奴列传》提到北地郡乃秦昭襄王伐灭义渠戎后设置。倘真如此,则推测的成分过大,所得结论并不坚实。

《秩律》六百石秩级地名有义渠道,其行政级别不高。义渠道在今甘肃省宁县米桥乡蒙家村(62)张多勇:《义渠古国与义渠古都考察研究》,《历史地理》第33辑,上海人民出版社2016年版。,地处北地郡南缘,无论从行政级别,还是从地理方位来看,义渠道都不会是秦至西汉初年的北地郡治所。张其昀、王蘧常将秦代北地郡治所定于富平,则更不可信。富平在今宁夏回族自治区吴忠市扁担沟镇扁担沟村西(63)国家文物局主编:《中国文物地图集·宁夏回族自治区分册》,文物出版社2010年版,第289页。,远在秦昭襄王长城以外,秦国初置北地郡时并不在郡域范围内。西汉初年,汉廷与匈奴仍以秦昭襄王长城为界,富平不在汉廷辖域范围内。《秩律》无“富平”,可为辅证。

《秩律》北地郡属县达到八百石秩级的有“彭阳”,另外简448之“沂阳”也值得注意。这个“沂阳”,晏昌贵指出即《汉书·夏侯婴传》“赐婴食邑沂阳”之“沂阳”,并据《读史方舆纪要》定位于今山西省介休市,推测西汉初年属上党郡。(64)晏昌贵:《张家山汉简释地六则》,《江汉考古》2005年第2期。然而但昌武注意到,夏侯婴赐食邑沂阳在汉王二年(前205),其时今山西省介休市一带属西魏国,刘邦不可能取西魏国之地作为夏侯婴食邑。而同年刘邦所赐功臣食邑皆在故秦内史,因而指出《秩律》《汉书》之“沂阳”,不在河东,而在故秦内史境内。(65)但昌武:《秦汉出土文献所见“沂阳”新考——兼议秦文字“沂”“泥”字形差异》,未刊稿。此说很值得重视,但把沂阳定位在今陕西省西安市东南的浐河沿岸仍显证据不足。不过,正如王伟、但昌武所言,秦汉文字“泥”“沂”字形相近,常讹混。王伟结合出土秦代文物、简牍多见“泥阳”,而《秩律》不见“泥阳”的现象,推测《秩律》《汉书·夏侯婴传》的“沂阳”皆为“泥阳”的误写。(66)王伟:《〈岳麓书院藏秦简(肆)〉札记(二则)》,武汉大学简帛研究中心主编:《简帛》第14辑,上海古籍出版社2017年版,第37—41页。今按,《秩律》确实存在地名抄写错误的情况,如简451把“漆”写作“沫”,把“栒邑”写作“楬邑”;简454把“陭氏”写作“阿氏”;简459把“馆陶”写作“馆阴”。因而《秩律》抄手把“泥阳”写作“沂阳”并非没有可能。

但昌武已经指出,汉王二年刘邦所赐功臣食邑皆在故秦内史,而《汉志》泥阳县属北地郡,似乎与但昌武总结的规律不符。然而从岳麓秦简的一条记载来看,秦代泥阳县确实曾归属内史管辖。

虏学炊(吹)?楒#(栒)邑、坏(怀)德、杜阳、阴密、沂阳及在左乐、乐府者,及左乐、乐府讴隶臣妾,免为学子、炊(吹)人,已免而亡,得及自出,盈三月以为隶臣妾,不盈三月,笞五十,籍亡日,后复亡,軵盈三月,亦复以为隶臣妾,皆复炊(吹)讴于(?)官。(简084/2149+085/2016+086/2008)(67)陈松长:《岳麓书院藏秦简(肆)》,上海辞书出版社2015年版,第66—67页。

王伟、周波已指出,这里的“沂阳”乃“泥阳”误释。(68)王伟:《〈岳麓书院藏秦简(肆)〉札记(二则)》,武汉大学简帛研究中心主编:《简帛》第14辑,第38页;周波:《张家山汉简〈二年律令〉与秦简律令对读札记》,王捷主编:《出土文献与法律史研究》第6辑,法律出版社2017年版,第202—216页。邹水杰曾对这条律文进行分析:

如果是郡及关外人来入中县道,就属于阑亡、将阳,处罚会更重些。而中县道之黔首逃亡,由于不需要阑关,就属于一般的逃亡。简文中此五县与设于咸阳的左乐、乐府并列,对各县道、机构逃亡的学子、吹人同等处罚,最大的可能就是五县均属“中县道”。(69)邹水杰:《秦简“中县道”小考》,《第六届出土文献青年学者论坛论文集》,2017年,第352页。

邹氏所论有一定道理。结合岳麓秦简和《汉书·夏侯婴传》,秦代至汉高帝时期泥阳应该在内史境内,属于“中县道”范畴。

那么在《秩律》所反映的吕后初年,泥阳是否归属内史管辖?晏昌贵注意到,《秩律》八百石地名排列存在规律。以简448西安阳、下邽之间分界,可以分为前后两组。(70)晏昌贵:《〈二年律令·秩律〉与汉初政区地理》,《简帛数术与历史地理论集》,第338—339页。两组地名都存在首先排列内史属县,再排列郡属县的规律。第二组首先排列内史属县“下邽、斄、郑、云阳、重泉、华阴、慎、衙、蓝田”,随后排列的都是郡属县,“沂(泥)阳”正在郡属县之中,这说明吕后初年“泥阳”不属于内史,而应当属于北地郡。

《秦汉卷》称:“《秩律》中,彭阳为北地郡郡下唯一之八百石县,疑之或为秦及汉初之北地郡治所。”(71)周振鹤主编,周振鹤、李晓杰、张莉著:《中国行政区划通史·秦汉卷》,第17页。现在知道《秩律》八百石之“沂阳”为“泥阳”,且同属北地郡,则需要考虑泥阳县为北地郡治所的可能。综合对比彭阳、泥阳的地理方位。彭阳位于今甘肃省庆阳市西峰区野林乡古城(72)张多勇:《历史时期彭阳县城址的变迁》,《历史地理》第27辑,上海人民版社2013年版,第346—366页。,地处蒲河、茹河交汇处,扼控茹河谷地之“萧关道”,战略、交通地位十分重要,同时也位于北地郡的核心地区。其所处的董志塬,是北地郡境内农业发展条件最好的地区。而泥阳位于今甘肃省宁县新宁镇庙咀村(73)张亚萍、张多勇:《关于豳地和公刘邑的考察》,张多勇主编:《豳风论丛》第1辑,中国社会科学出版社2015年版,第167—183页。,地处北地郡南缘,秦代至西汉初年一度归属内史管辖。就地理方位和建置沿革而言,彭阳县应为秦代至西汉初年的北地郡治所。

湖南省龙山县里耶古城曾出土一枚封检,上书“彭阳·内史”(8-105),晏昌贵认为此类封检前面的县名往往是后面郡级政区的属县,由此推断战国至西汉初年彭阳属内史,《秩律》简447之“彭阳”也应该划归内史,而非北地郡。(74)晏昌贵:《秦简牍地理研究》,第123页。今按,封检前书地名为文书接收单位,后书地名为文书发出单位。目前所见封检前书县名多为后书郡级政区的属县,反映的是县与上属机构文书频繁往来,但不能据此排除郡府给其他郡属县传递文书的可能。特别是秦代内史地位特殊,除了管辖京畿行政,还兼理全国财政(75)[日] 工藤元男:《睡虎地秦简所见秦代国家与社会》,上海古籍出版社2010年版,第18—49页。,内史发信给北地郡之彭阳并非没有可能。例如里耶秦简还见到“蜀中内史”(8-1387),蜀显然不属内史管辖。而“卅三年迁陵内史升”(8-1845),“迁陵敝当粪不当输内史者”(9-200)等记载表明洞庭郡迁陵县相关财政汇报直接呈送内史。(76)晏昌贵后来注意到这些例子,称“有关详情还有待进一步探讨”。见晏昌贵:《里耶秦简牍所见郡县订补》,《历史地理研究》2019年第1期。所以仅凭里耶秦简8-105把彭阳划归内史略显武断。彭阳地处北地郡核心地区,如果彭阳属内史,那么北地郡则难以立郡。另外张家山汉简《奏谳书》有北地守奏谳彭阳县的案例。综上所述,彭阳不可能在战国至西汉初年隶属内史管辖。

余论:对汉中、河东、河内三郡治所的再思考

本文论证了汉代存在“郡治之县为同郡属县秩级最高”的行政规律,并利用该规律结合张家山汉简《秩律》讨论了西汉初年陇西郡、上郡、北地郡的治所所在。通过结合相关传世文献、出土文献以及地理区位,笔者指出《秩律》所见陇西郡、上郡、北地郡秩级最高的上邽、高奴、彭阳就是西汉初年各郡的治所,由此揭示了《秩律》在西汉郡级政区治所研究上的重要价值。

《秩律》虽然有助于确定西汉初年陇西郡、上郡、北地郡的治所,但仍留下一些未解之谜。例如西汉初年汉中郡治所,以往存在南郑、西成两种意见。《秩律》两县同为八百石秩级,皆为汉中郡级别最高的县邑。因此仅从秩级着眼,《秩律》还不能解决这一悬案。不过笔者注意到,《秩律》八百石秩级简449的地名排列似乎也有规律:

长子、江州、上邽、阳翟、西成、江陵、高奴、平阳、降(绛)、酂、赞、城父、公车司马、大(太)仓治粟、大(太)仓中厩、未央厩、外乐、池

该简排列的地名可以分成两组,第一组为“长子、江州、上邽、阳翟、西成、江陵、高奴”,第二组为“绛、酂、赞、城父”。其中第二组地名均为“侯国”,因吕后元年废免而收归汉廷管辖,故排列在八百石秩级县名的最后。(77)马孟龙:《张家山二四七号汉墓〈二年律令·秩律〉抄写年代研究——以汉初侯国建置为中心》,《江汉考古》2013年第2期。第一组的七个地名分属七郡,他们排列在一起的原因不明。而若从郡治的视角来看,七个地名除“西成”外,都明确是郡治。因此这些地名被排列在一起应该都是郡治的缘故。由此看来,西成在吕后时期为汉中郡治所。至于西成是秦代汉中郡初置时的治所,还是在吕后以前的某个时间从南郑迁徙而来,目前还没有确凿的证据。但是《秩律》至少表明,吕后时期汉中郡的治所已在西成,这对于深入认识秦汉汉中郡治所变迁亦有帮助。

至于河东、河内二郡,在《汉志》《续汉志》中首县分别为安邑、怀,以往认为两县自秦代置郡以来即是治所,然而两县却不见于《秩律》,可能西汉初年一度撤销。《秦汉卷》结合《秩律》以及楚汉之际西魏国都平阳,认为平阳为秦代至西汉初年河东郡治所。(78)周振鹤主编,周振鹤、李晓杰、张莉著:《中国行政区划通史·秦汉卷》,第17页。刘邦分封曹参为平阳侯,《秩律》虽然载录平阳,但排列在八百石秩级最后,乃吕后元年因平阳侯国废除而收归汉廷(79)马孟龙:《张家山二四七号汉墓〈二年律令·秩律〉抄写年代研究——以汉初侯国建置为中心》,《江汉考古》2013年第2期。,故西汉初年平阳绝非河东郡治所。综合考察《秩律》河东郡八百石县邑,“绛”于西汉初年分封周勃为侯国,不具备作为郡治的条件。余下的蒲反、临汾、杨三县,蒲反、杨县偏处河东郡一隅,而临汾正处在河东郡中心,将其定为治所更为合理。

20世纪70年代,江西省遂川县出土过一把“廿二年临汾守曋戈”(80)江西省博物馆、遂川县文化馆:《记江西遂川出土的几件秦代铜兵器》,《考古》1978年第1期。。部分学者已指出,“临汾守”应为临汾郡守,临汾郡即传世文献之“河东郡”。(81)李学勤:《秦国文物的新认识》,《文物》1980年第9期。至于河东郡为何称作“临汾郡”,铜戈发布者和杨宽认为秦王政二十二年(前225)之时,河东郡治所为临汾县,故以治所代称郡名。(82)江西省博物馆、遂川县文化馆:《记江西遂川出土几件秦代通兵器》;杨宽:《战国史料编年辑证》,上海人民出版社2001年版,第800页。若此说成立,则为秦汉之际河东郡治于临汾县提供了一条有力佐证。(83)陕西省宝鸡市曾出土“廿六年临相守戈”,郭永秉、广濑薰雄认为临湘守即长沙郡守,因长沙郡治临湘县,故有“临相守”之称。参见郭永秉:《绍兴博物馆藏西施山遗址出土二年属邦蓐戈研究》,《古文字与古文献论集续编》,上海古籍出版社2015年版,第221—222页。

至于秦至汉初河内郡治所,林剑鸣、《秦汉卷》结合楚汉之际殷国都朝歌,推测朝歌为治所。《秦汉卷》还结合《水经注》提出野王为治所的可能。然而《秩律》朝歌、野王均为六百石秩级,现在看来西汉初年郡治秩级不会低于八百石,故两县非郡治。《秩律》河内郡属县八百石秩级有温、修武、轵三县,其中温、轵偏处河内郡西部,而修武则地处河内郡中心。《史记·秦本纪》载河内郡置郡始末“(昭襄王三十三年)魏入南阳以和。三十四年,秦与魏、韩南阳地为一郡”(84)《史记》卷五《秦本纪》,第213页。按:今本《史记》作“秦与魏、韩上庸地为一郡”,引文据晏昌贵意见校改。参见晏昌贵:《秦简牍地理研究》,第47页。。徐广注《秦本纪》“南阳”曰:“河内修武,古曰南阳,秦始皇更名河内,属魏地。”依照徐广意见,魏地南阳即修武县周围区域,秦国以此为基础置郡,更名为河内。如此则秦代河内郡之置与修武县关系紧密。《资治通鉴》载此事为“魏王不听,卒以南阳为和,实修武”(85)《资治通鉴》卷四《周纪四》“赧王四十二年”条,中华书局1956年版,第149页。。汉王二年,汉灭殷国,复置河内郡。《汉书·高帝纪》曰:“下河内,虏殷王卬,置河内郡。至修武,陈平亡楚来降。”(86)《汉书》卷一《高帝纪》,第34页。楚汉相争,刘邦常在修武集结重兵。因此综合各方面因素来看,西汉初年河内郡治所应在修武。

笔者结合《秩律》和地理区位,对汉中、河东、河内三郡治所提出了自己的看法。由于《秩律》汉中、河东、河内八百石属县较多,不如陇西、上郡、北地那么清楚,因此这些结论尚有进一步讨论的余地,不能说是定论。然而《秩律》的发现,毕竟缩小了限定汉中、河东、河内三郡治所的范围。日后对西汉初年三郡治所的讨论,应充分重视《秩律》透露出的种种信息。因而称《秩律》对西汉初年郡治研究的推动是全方位的,并不为过。