洪水与战事中的清代绵州迁治研究

2021-07-15张宇博

马 剑 张宇博

(西南大学西南历史地理研究中心,重庆 400715)

一、引 言

城市位置的迁移及其规律是历史城市地理研究的重要内容之一。(1)侯仁之:《城市历史地理的研究与城市规划》,《历史地理学四论》,中国科学技术出版社1994年版,第39—62页。近年来,国家对流域生态环境逐渐重视,环境史研究兴起,水灾与城市迁移之间的关系等相关研究越发受到关注。以方志等文献为依据,探讨洪水对城池建筑、居住环境、生活用水和交通区位等方面的影响,以此论述迁城避水的必要性和合理性。(2)陈隆文:《水患与黄河流域古代城市的变迁研究——以河南汜水县城为研究对象》,《河南大学学报(社会科学版)》2009年第5期;孟祥晓:《水患与漳卫河流域城镇的变迁——以清代魏县城为例》,《农业考古》2011年第1期;张乐锋:《河患、迁城与地方社会——以明代孟津县城迁移为中心》,《华北水利水电大学学报(社会科学版)》2015年第2期;李嘎:《滹沱的挑战与景观塑造:明清束鹿县城的洪水灾难与洪涝适应性景观》,《史林》2020年第5期;段伟:《挣脱不了的附郭命运:明清时期凤阳府临淮县的设置与裁并》,《复旦学报(社会科学版)》2020年第4期。有些研究针对“以果推因”方法的不足,强调应将水患对城址的影响置于长时段内考察,探讨不同社会群体对“积渐所至”的环境变化的感知与反应,注重迁城的“过程”分析。(3)李嘎:《水患与山西荣河、河津二城的迁移——一项长时段视野下的过程研究》,《历史地理》第 32 辑,上海人民出版社2015年版,第29—47页;古帅:《水患、治水与城址变迁——以明代以来的鱼台县城为中心》,《地方文化研究》2017年第3期。对城址研究方法的探讨可参见成一农的两篇文章《清、民国时期靖边县城选址研究》《中国古代城市选址研究方法的反思》,分别载于《中国历史地理论丛》2010年第2辑和2012年第1辑。

上述研究分析了水灾产生的环境效应,对比了新旧城址的优劣,探讨了迁治的时代背景与地理因素,亦不乏呈现各方博弈的过程,揭示了水、城与人之间的一般互动关系,但在一定程度上仍与传统文献中对水灾迁治现象的记载一脉相承。而且当前水患迁治相关研究集中于黄淮海平原和汾河流域,尚未充分揭示洪水环境效应的区域差异及应对方式的不同。没有多样的迁治途径和复杂的历史面貌呈现,也就难以明了不同迁治因素之间的主次关系。(4)与水灾相关的迁治,长江流域与黄淮海平原表现出较为明显的差异。位于前者的城池多有迁而复回者(如绵州城、鄷都县城、略阳县城等)。而后者的城池往往改迁他处(如邳州城、考城县城、清河县城、鱼台县城等),或一迁再迁(如沛县城、泗州城等),虽然也不乏迁而复回者,但却是在河道迁徙,水患基本消失的情况下才回迁,如肥乡县城、广平县城。

据笔者就方志及已有研究所作的统计,清代迁移的各级治所多达109个,其中与水灾相关的有20个(5)许鹏的《清代政区治所迁徙的初步研究》(《中国历史地理论丛》2006年第2辑)一文中,数量与笔者的统计略有出入。,占比约六分之一。笔者认为,它们表现了五种差异化的应对方式,即议而未迁、废城并县、一迁而定、迁而复回和易地屡迁。方志等文献指陈水灾为迁治缘由,但同样的影响因素却产生不同的应对方式和结果,并且体现出一定的区域差异。其中,绵州城颇值得关注。该城水患频仍,清初更是迭遭大灾,史书皆谓其因此而于乾隆中叶迁往他处,但在水患并未消弭的情况下,州城又于嘉庆初移回旧址。于此可见,水灾并非迁治的唯一肇因,个中还有更为复杂的因素。本文详细考察绵州城迁而复回的过程,由这一动态调整探究其在迁城避水避战中的即时作用和原址立治的长远效应之间的抉择和考量,分析“人”作为活跃因素所发挥的“变量”作用和地理区位作为稳定因素所发挥的深层次影响,进而有助于理解那些饱受水患却议而未迁的城池,以及未将迁城提上议程而固守原址的众多城池,加深对古代城市体系与空间结构变迁的认识。

二、洪水与绵州城

今四川绵阳一带在秦朝时属蜀郡,汉初置涪县,隋开皇年间(581—600)改为巴西县,并置绵州,元代省县入州,清雍正初升为直隶州。(6)《嘉庆重修一统志》卷四一四《绵州》,上海书店出版社1984年版,第2页。“州水陆四冲,为蜀重地”(7)〔清〕 顾祖禹撰,贺次君、施和金点校:《读史方舆纪要》卷六七《四川二·绵州》,中华书局2005年版,第3177—3178页。,因而历代置州设县,相沿不废。州域地处四川盆地西北边缘的涪江中上游,地势自西北向东南倾斜,属于山地向丘陵、平原的过渡地带。清代中期之前,绵州城位于三条河流交汇之处,涪江由北向南流经城西,在城池西南方接纳自西而来的安昌河后,折而向东,与流经城东的芙蓉溪交汇于城池东南。城市地貌总体为河谷冲积平原,历代城址除城池扩展或河流改道有些微调整外,变化不大。

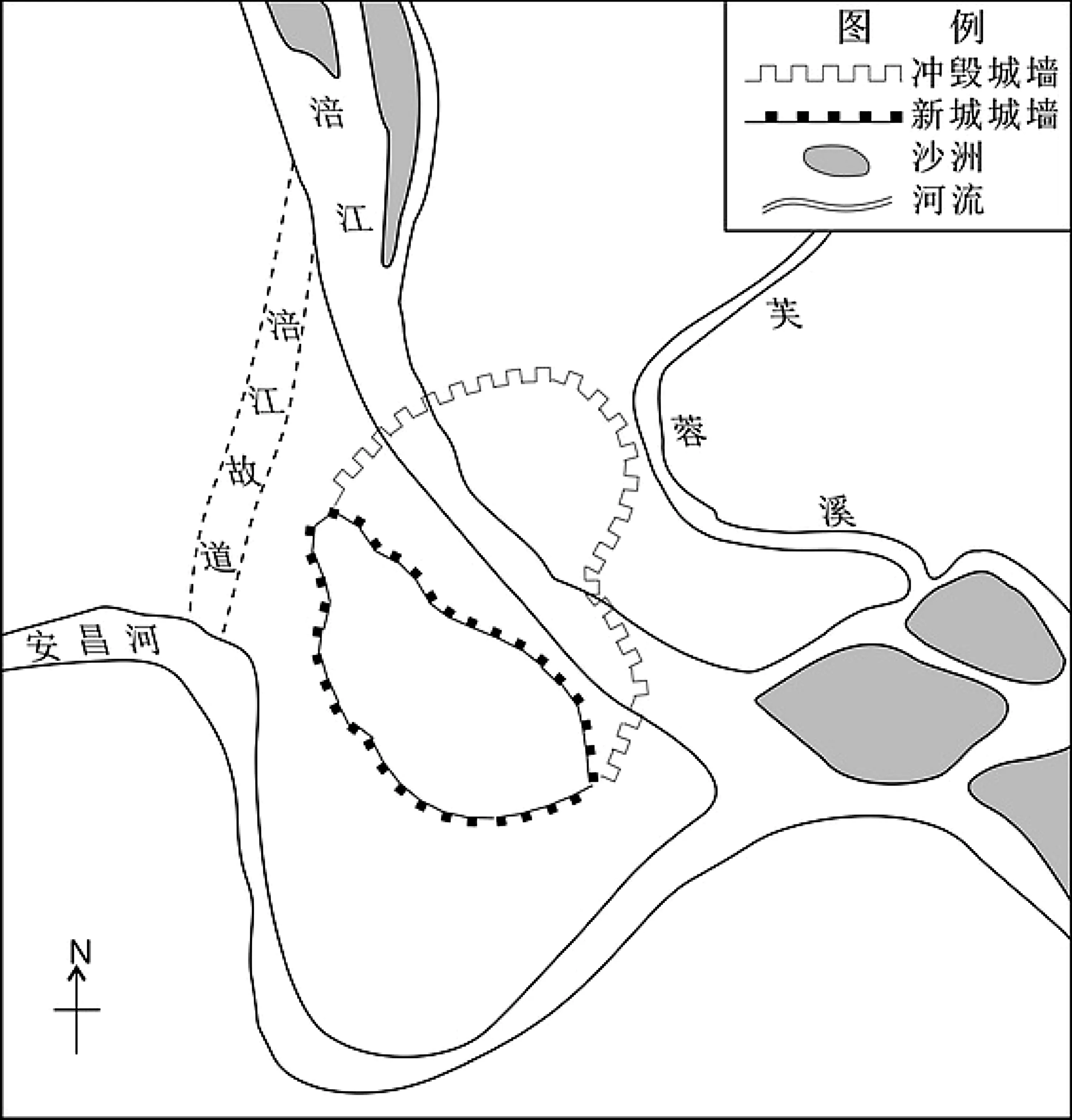

绵州城位于涪江东岸,故有“左绵”之称(图1)。(8)杜甫有数首诗均以“左绵”代指绵州,如《海棕行》:“左绵公馆清江?椦D,海棕一株高入云。”见〔唐〕 杜甫著,〔清〕 仇兆鳌注:《杜诗详注》卷一一,中华书局1979年版,第922页。其受洪水威胁,与涪江中上游水文气象、地形地貌、植被等因素密切相关。首先,涪江上游地处暴雨中心区,降水量大,年内分配极不均匀,5—9月占全年降水量近八成,“夏秋盛涨,洪涛矗山,巨浪撞城,若震霆鸣雷”(9)民国《绵阳县志》卷二《建置·坛祠·陈使君怀德祠》,民国二十一年刻本,第8页。。特殊的气象条件和降水状况使涪州城面临巨大的防洪抗洪压力。其次,涪江流域地势西北高、东南低,河源区位于四川盆地西缘岷山山脉南端。流域上游有众多支流汇入,形成不对称的羽状水系,奔流于高山峡谷之间,平均比降达13.7‰,“源长流巨”,水势“漂疾”。(10)民国《绵阳县志》卷一《疆域下·水利》,第1页。进入中游后,涪江流经盆地内方山丘陵及缓丘平坝地区,河道迂回曲折,水位较浅,沙洲、漫滩发育,比降变缓,仅1.10‰。(11)上述流域面貌及河道比降数据见四川省水利电力厅:《涪江志》(内部资料),1991年,第9—10页。至绵州城附近,龟山、西山、南山、东山环峙,交错分布,致河道屈曲束狭,水流难以快速宣泄,激荡堤防,侵蚀城垣,正所谓“泛则溢隍浸城,出没吞吐,与护城、保安诸堤相抵拒”(12)嘉庆《直隶绵州志》卷一七《祠庙·龙王庙》,清嘉庆十九年刻本,第5页。。涪江上游的自然地理条件使其自然侵蚀严重,水土流失,河道淤浅,加之唐代以来特别是明清时期上游山地开发加快,毁林开荒、伐木烧炭等活动频繁(13)蓝勇:《近两千年长江上游森林分布与水土流失研究》,中国社会科学出版社2011年版,第88页。,人为加速了土地侵蚀,森林覆盖率降低,干支流含沙量增大(14)涪江水土流失一直持续到20世纪80年代,据1985年统计,年水土流失总量达6 507万吨,是嘉陵江泥沙的主要来源之一。见绵阳市水利电力局编纂:《绵阳市水利电力志》(内部资料),2001年,第251页。,在中游河段造成日益严重的淤积,致使“沙泥瓦砾填满沟中”(15)民国《绵阳县志》卷一《疆域下·水利·惠泽堰》,第3页。,河床抬高,对堤堰、城池造成严重威胁。

图1 绵州城址示意图资料来源:底图据绵阳市建委《建筑志》编纂委员会所编《绵阳市建筑志》(内部资料,2000年,图2、图3)绘制。

这样的流域环境使绵州城从城址选择到堤防城工必须对洪水威胁有所考量。虽处于数条河流交汇处,但绵州城池西距水巨流疾的涪江尚有五里之遥,毗邻的是较为平缓的支流芙蓉溪。涪江在绵州城西向西弯曲,一定程度上避免了江水对位于凸岸一侧城池的直接冲击。有文献记载的堤防建设始于唐咸通年间,刺史薛逢筑堤障水;南宋宁宗时期,“太守史祁筑土堤于城之西北,以捍涪趋”,百姓名之曰“史公堤”,仍是着意抵御涪江洪水。(16)⑧ 民国《绵阳县志》卷二《建置·城堤》,第2页。明成化初年,绵州城“以石包砌”(17)嘉庆《直隶绵州志》卷一〇《城池》,第1页。,在增强军事防御能力的同时,无疑也提高了抵御洪水的力度。嘉靖年间,“兵备方任复修长堤以护城郭”⑧,防止涪江水浸泡城墙。

城垣及江堤的修筑使城池在常规年份基本能免受或少受洪水的危害。尽管涪江“大水”“江涨”“泛溢”“坏民田”等记载可谓史不绝书(18)水利部长江水利委员会等编:《四川两千年洪灾史料汇编》,文物出版社1993年版,第376—484页。,但洪水真正冲决城垣、溢入城郭,甚而全城皆没的情况并不多见。这并不一定是记载缺失,也不一定是文献以面带点。在城市环境史研究中常以流域洪水的发生来推定城市罹于水灾,事实上,洪水几乎年年发生,虽为城池之患,却不一定致“灾”。与地势低洼、缺乏防护的乡间民田、庐舍相比,作为区域统治中心的城池防洪抗灾等级显然更高。绵州城的自然地理条件致其有洪水之虞,这在建城初业已知晓,堤防城工的修筑实际上是一项可以预见的成本投入,而洪水决堤啮垣甚至偶尔泛溢入城也并非出乎意料,甚至是可以接受的代价。

山环水绕的地形使城池在夏秋季节一定程度上受洪水威胁加剧,但古人对此的态度却甚为淡然。山水之于绵州城的重要意义乃是赋予其形胜,即便述及有关水神信仰的建筑,也并未一味渲染水害,而是利害两分,辩证地加以看待:“涪……安昌河……二者霁则光与天际,富乐、天池诸山倒影其中,渊渊乎不可以寻丈计;晦则黑云出盘涡,颓然压越王之楼而覆扪参之阁。”(19)嘉庆《直隶绵州志》卷一七《祠庙·龙王庙》,第5页。多数记述引为形胜:“依山作固,东据天池,西临涪水,形如北斗,卧龙伏焉”(20)〔唐〕 李吉甫撰,贺次君点校:《元和郡县图志》卷三三《剑南道下·绵州》,中华书局1983年版,第848页。;“东山西山高嵯峨,绵州形胜襟双河”,“襟带双流,山围四郭,北来算此坚城”(21)〔清〕 郭延:《绵州行》《(杨)[扬]州慢》,民国《绵阳县志》卷九《艺文·诗》,第31、35页。。由西北而东南的涪江、安昌河水路与自东北而西南的蜀道陆路交汇于绵州城,“纵横驿路天然限,经纬河干地势殊”(22)〔清〕 屠用谦:《别绵八首》,嘉庆《直隶绵州志》卷四八《艺文·诗上》,第48页。,历代都是四川盆地内扼守数方的交通枢纽,“为蜀东北之要冲”(23)〔唐〕 李吉甫撰,贺次君点校:《元和郡县图志》卷三三《剑南道下·绵州》,第848页。。于西南之成都(24)成都东面有龙泉山脉,自东而来者亦多溯涪江而上,至山脉北端的绵州城再转而向西南至成都。相关战事及形势可参阅〔清〕 顾祖禹撰,贺次君、施和金点校:《读史方舆纪要》卷六七《四川二·绵州》,第3177—3178页。,为“省门藩蔽,历代重之……未有不力争此郡,以窥伺锦城者也”(25)〔清〕 文棨:《重修绵州直隶州志序》,同治《直隶绵州志》卷一《序》,清同治十二年刻本,第2页。;于西部之山地,则“跨岷蹑嶓”(26)〔清〕 陈?棭H:《西川第一楼记》,民国《绵阳县志》卷九《艺文·文》,第38页。,“凡有事松潘,为遵陆入险第一程”(27)〔清〕 王明善:《重修鲁班桥记》,乾隆《彰明志略》卷一〇《艺文》,清乾隆二十八年刻本,第22页。;于东北则连络都城,“文报络绎不绝,为由省赴京要津”(28)嘉庆《直隶绵州志》卷一二《津梁》,第15页。;于东部盆地内诸州县,则“处二蜀之会……应两道使传之出入,领八邑民居之利病”(29)〔宋〕 文同著,胡问涛、罗琴校注:《文同全集编年校注》卷三一《绵州通判厅伐木堂记》,巴蜀书社1999年版,第972—973页。。概言之,绵州城形胜之地,扼守要路,控制腹地,相比之下江河洪水的负面影响并非首要,故而自西汉初年设治起,尽管历代罹受水患,但城址从未更易。

三、迁 州 与 裁 县

既然筑堤修城可在一定程度上抵御水灾,为何乾隆中叶四川总督阿尔泰又将绵州治所迁至罗江县城,一度放弃了沿用近两千年的旧治?绵州城山水形胜变化始于明代中期,弘治时期,知州江洪“外环以壕”(30)《古今图书集成·方舆汇编·职方典》卷五八七《成都府城池考》,中华书局1934年版,第2页。。如上节所述,绵州三面临河,有天然河道护城。江洪开壕当是在北面通陆一端开凿护城河,从而连通涪江与芙蓉溪,使城池四面环水。这一举措与成化年间砌筑石城的措施相配合,增强了绵州城的军事防御能力,但同时也在“漂疾”的涪江边形成一处破口,或为日后洪水侵壕改道之隐患。

史载:“康熙三十一年,涪水不归安昌河,突直冲城而过。东、北二门割为水国,西南仅存樊圃。”(31)嘉庆《直隶绵州志》卷一〇《城池》,第1页。又,万历《四川总志》载:“涪水,绵州东南,源自龙州,下流入潼川州界。”参见万历《四川总志》卷五《成都府·山川》,第17页。这一记载并非指涪水在明代即改道绵州之东而南流,乃是就涪水之整体流向而言。《读史方舆纪要》载:“涪水……又南流经(绵)州城西,绕流于城东南而入罗江县界。”参见〔清〕 顾祖禹撰,贺次君、施和金点校:《读史方舆纪要》卷六七《四川二·绵州》,第3180页。而从康熙《大清一统志》卷二三五《绵州图》(清乾隆九年刻本)等文献中仍可见绵州绘于涪江东北岸。洪水当是冲决原北段城壕的上水口,改道夺壕,宣泄而下,将绵州城墙东、北两面冲毁。不仅如此,“公廨、仓库胥付波臣”,几乎全城受灾,唯有较高处的文庙幸存。(32)民国《绵阳县志》卷二《公署》,第1页。由此,涪江分流,故道日益淤浅,因而江水经新道由地势低平的东城南下,冲决城垣庐舍,为害甚烈,对河道形势和城池内外形态造成较大影响,尤其是使基层权力机构常年处于洪水危害之下。著名文人王士禛于康熙三十五年(1696)奉命入蜀祭祀江渎,两次经过绵州,并未提及城西的故道,而以城池东北的新道为“渡涪江”,显见后者已成主河道。同时,因州署、使馆等皆没于水,他只能寄宿他处,而州城向西南方拓展,“版筑方始”(33)〔清〕 王士禛:《秦蜀驿程后记》卷上,《王士禛全集》第5册,齐鲁书社2007年版,第3577、3586页。。

不过,地方官绅对涪江的变迁却仍持形胜之议:“当时三面临江,今则四围带水,环水为池,城宛中央,形势较当年益固。”(34)嘉庆《直隶绵州志》卷一〇《城池》,第1页。最初,两道并流,但新道顺应水势,故道日益淤浅,已然完全丧失复旧的可能性。而新的城池形势助益城防,也就没有抑涪江归故道的必要性和缮治城垣的紧迫性,直至乾隆中叶阿尔泰任四川总督之时才有了改变。

阿尔泰于乾隆二十二年(1757)迁山东巡抚。他对水利、城工极为重视,任内通过开挑支河、修筑河堤、疏浚河道等方式,缓解汛期洪水对州县的破坏,同时分流水势进行灌溉,开垦出大片耕地,颇有建树。(35)《清史稿》卷三二六《阿尔泰传》,中华书局1976年版,第10875—10876页。清代督抚的选任与其履历经验密切相关。(36)王雪华:《关于清代督抚甄选的考察》,《武汉大学学报(社会科学版)》1989年第6期。阿尔泰因在山东“治水利有绩”,于乾隆二十八年(1763)擢四川总督。到任后,他延续其在山东的施政方针,凿治险滩,疏浚河道,开挖支河,修筑堤堰,大兴水利。(37)《清史稿》卷三二六《阿尔泰传》,第10876页。阿尔泰同样重视对四川城池的修护,广修城垣。据统计,清代四川修筑、补葺城池计129座,其中53座在其任职期间重建,占四成之多。(38)范瑛:《清代四川地方城市的重建——兼论清代城市建设中的国家与地方》,《西南民族大学学报(人文社科版)》2010年第5期。另据统计,在顺治、康熙、雍正三朝,全国88.66%的府级城池和70.14%的县级城池都进行了重建修葺。相比之下,此时四川所修建的府、县级城池仅占52.17%和40.74%。可见,在清代前期,当全国掀起筑城高潮之时,四川地区城池的修葺率远低于全国,城工缓慢,并不同步,直到乾隆中期阿尔泰任总督时才扭转滞后的局面。参阅何一民:《清代前中期城墙重建修葺及特点》,《福建论坛(人文社会科学版)》2019年第4期。绵州所辖的5个属县(即德阳、绵竹、罗江、梓潼、安县)均在乾隆三十一年(1766)至三十五年(1770)间动工修城,唯有受洪水影响巨大的绵州城未加修补,这与阿尔泰及其地方属员的认知与作为有很大干系。

由于康熙三十一年涪江大水冲城并改道的特殊情况,绵州城附近的地理环境已发生改变,水患加重,修城而不治水显然无济于事。因而,阿尔泰在乾隆三十年(1765)初巡查省内、筹办水利时,对于绵州河工提出以下见解:

川北绵州尤居山洼,四面多有小溪。而涪江逼近城根,叠经水涨冲刷,是以该处应修城垣亦未敢遽议兴工。官民每虞水患,亟宜筹办。臣往返其间,查勘形势,惟有于涪江上游开挑支河,分泄水势,即涪江夏秋陡涨,不致浩荡奔趋,州城或无冲淹之虞。兹查离城十里之王家滩,地居涪江上游,距安昌河仅止三里。若于该处开挑支河一道,即可归入安昌河分泄下注,既无碍于田庐,工费亦属无多。查该处绅民俱各乐从,踊跃趋工。臣已委该管道员臣宁一搢,饬地方官董率绅民妥协办理。工竣,臣仍亲往勘验。俟夏秋水涨,冀能分泄有效。再将支河开宽加深,使涪江畅注支河,则州城绅民安堵而居,而城工亦可徐议兴修矣。(39)〔清〕 阿尔泰:《奏报筹办岷江水利及绵州河工事》,乾隆三十年(闰)二月十五日,中国第一历史档案馆藏,档号:03-1004-013。

可见,阿尔泰此时并没有迁治的打算。开挖支河是他在山东巡抚任内惯用的治水方式,到任四川后,亦曾施之于都江堰等处。(40)《清高宗实录》卷七二五“乾隆二十九年十二月”条,《清实录》第17册,第1091页。此番他计划于绵州城上游十里处的涪江边开支河,与干流从城西平行而下,注入安昌河,消弭水患后再渐次修城。故他于次年上奏请求动项修理四川五十五州县城池的奏折中,绵州城亦在列。(41)同治《德阳县志》卷一〇《城池》,第2页。然而,涪江因其水势与地势阻碍,难以兴工,历来兴水利者都仅限于西南安昌河沿线,“如必欲断鹤续凫,使两剂其平,或恐蹈前车之覆,劳费多而成功莫冀,此西、南两乡之水利较优于东,若定例”(42)民国《绵阳县志》卷一《疆域下·水利》,第1页。。况且支河、安昌河与涪江在城西汇合后,仍需东流经城南折而下注,洪水下泄的瓶颈问题始终难以解决。因而,这一举措没有如阿尔泰所预期的“分泄有效”,修城一事也无从开展。

乾隆三十二年(1767)夏天,绵州城再次遭遇严重水灾,“涪水复溢,城坏于水者十之七”(43)嘉庆《罗江县志》卷一《城池》,清嘉庆七年刻本,第2页。。当时绵州城可谓残破不堪,知州觉罗额尔德尼奏报受灾情形,称:“城西、南两面现仅存残缺城基,东、北二面民居之外即系大河,城基荡然无存。”(44)《清高宗实录》卷七九四“乾隆三十二年八月”条,《清实录》第18册,第728页。因水量减少,城西的涪江河道淤塞严重,决口而成的城东河道日益成为主河道,故而这次洪水主要冲刷的仍然是绵州城东、北两面。

面对此情形,阿尔泰的态度悄然转变。他于该年八月巡查川北并顺道查勘绵州修城之事,转而判定这里“无可改支河之处”,相当于承认此前开挑支河的措施违背自然形势,宣告计划失败。既有的治水经验无法奏效,短暂查勘后,他断言“若仍于该处修城,势不免于冲刷”,认为修而复毁、毁而复修的无尽循环乃是徒费资财,“殊非一劳永逸之计”,故而在奏疏中请求“容臣另行筹办妥协”(45)《清高宗实录》卷七九四“乾隆三十二年八月”条,《清实录》第18册,第728—729页。。可见他已然否定了此地的建城基础,萌生迁治之意。

迁治之于地方事关重大,涉及诸多利益,官民、官员之间意见相左,难以遽然定议。虽然文献中没有此时绵州绅民反对迁治的直接记述,但从嘉庆初年他们要求回迁旧治的急切举动中,推测此时必有非议,改移州治乃是“不细察民情”(46)⑦ 〔清〕 李调元:《童山文集》补遗卷一《捐修绵州城碑记》,清嘉庆重校本,第2页。之举。而阿尔泰谋求迁治,却迁延两三年难以付诸实践,当与同为满人的时任知州觉罗额尔德尼的意见相抵牾、无法得到后者的认同有关。双方“议建议迁,毫无定见”⑦。对此,阿尔泰通过引荐心腹官员来达到自己的施政意图。他于乾隆三十二年题请将降级留任的合州知州黄叔显开复(47)〔清〕 阿尔泰:《题为合州知州黄叔显年满并无过误请开复事》,乾隆三十二年七月十一日,中国第一历史档案馆藏,档号:02-01-03-06197-002。,并在次年底借觉罗额尔德尼推升云南姚安府之机奏请将年届半百的黄叔显升署绵州知州(48)〔清〕 阿尔泰:《奏请以合州牧黄叔显升署绵州牧事》,乾隆三十三年十月二十六日,中国第一历史档案馆藏,档号:03-0126-020;秦国经主编:《中国第一历史档案馆藏清代官员履历档案全编》卷一八,华东师范大学出版社1997年版,第657页。。清代督抚具有题官择人的权力,提拔私人的情况屡见不鲜,意在通过把控地方官的政治生命和仕宦进程,形成利害攸关的上下级关系。(49)刘凤云:《清代督抚与地方官的选用》,《清史研究》1996年第3期。黄叔显晚年的仕途也的确与阿尔泰紧密关联。(50)其后,阿尔泰获罪,黄叔显也随即被革职,并死于归途。参见〔清〕 德福:《奏为特参绵州直隶州知州黄叔显吏目张其樫疏防监狱请旨分别交部议处革职事》,乾隆三十六年二月二十日,中国第一历史档案馆藏,档号:04-01-28-0005-042。黄叔显奉命查勘计议,认为州治“滨临江岸,欲筑坝以护城,必筑堤以护坝”,他施展政治手段,表面上仍“详请修筑”(51)〔清〕 李调元:《童山文集》补遗卷一《捐修绵州城碑记》,第1页。,但却估算“城堤并建,工费浩繁,非十数万金不可”(52)④⑦ 〔清〕 李楘:《修复绵州旧治记》,同治《直隶绵州志》卷四九《艺文上》,第82页。,以巨资刁难对迁治持异议的绅民。事实上,如此庞大的费用既超出绵州的负担能力,也不在川省修城的财政预算之内。据乾隆三十二年初阿尔泰奏称:

川省应修城工需费繁多,原议拨用鼓铸余息及余茶生息等项,除将现存拨应急工外,其余按年所获,统计只七八万两。若俟陆续拨用,城工未能速竣。查川省试销余盐,量征公费,经臣奏充办理夷务,接年共收公费银三万四百余两。而夷务业经完结,与其另款久贮,不若拨为修城之用。(53)《清高宗实录》卷七七七“乾隆三十二年正月”条,《清实录》第18册,第543页。

全省可供修城之用的现银仅有11万两左右,即便全数拨付绵州,也不敷支用,唯有从民间筹集。作为知州,黄叔显知晓城池往往是官民共建,故作出“劝谕士民”④的姿态。然而,明了阿尔泰“一劳永逸之计”的深意和决心,作为城工负责人的黄叔显并未带头捐俸捐廉以作垂范,这与他此前任职合州时倡捐修城形成鲜明对比。(54)民国《合川县志》卷三八《名宦》,民国十年刻本,第13页。连年受灾亦致使百姓疲敝而无力负担修城巨资,抑或因绅民已然风闻总督迁治的执拗(55)绵州属县德阳亦在驿路大道上,乾隆三十年尚以“地瘠民贫,无力捐输”为由,难以兴工修城。而两年后知县李莪则主动承修,修城意愿急转,或即是闻知总督迁治之意,而预为修城以备选。,故而尽管有“民情”非议,不欲迁治,但对于捐资修城,却“无有应者”⑦,从而扫除了迁治的民意障碍。

绵州迁治之议肇始于洪水的影响,多方意见不一,最终促成的原因则是日益迫近的战祸。其时,“外省民人入川,往往习为匪类”,称为“啯噜子”,隐匿于川北的深山老林之中,对川内腹地的安宁造成极大威胁。乾隆屡次谕令四川督抚加以稽核,亦曾降旨令阿尔泰“详酌经理,特为地方剔除啯匪起见”(56)《清高宗实录》卷七八四“乾隆二十三年五月壬申”条,《清实录》第18册,第655页。。川边形势也愈加紧张。乾隆初年的第一次金川之役并未彻底解决川西土司纷争,此后,大小金川仍时有冲突,且愈演愈烈。乾隆三十一年,阿尔泰联合九家土司进攻大金川,其后时战时停。大金川羽翼日丰,与清军相抗,扩展势力范围,双方矛盾更加尖锐,至乾隆三十五年(1770),战争已不可避免,清政府着手彻底平定金川。

安内制边需要地方政权组织保持稳定。就城池布局而言,军政衙署往往建于城内较高之处,以免受常规水害(57)鲁西奇:《城墙内外:古代汉水流域城市的形态与空间结构》,中华书局2011年版,第409页。,这也是传统社会评估洪水危害程度的重要指标。而涪江改道之后,水灾往往波及军政机构,将其悉皆冲毁。如原建于城东北的州署被迫改建于城西,仅“茅屋数进……穿漏倾欹,不蔽风雨”,且考虑到洪水持续为害,往往“聊为补苴,难为久远”(58)嘉庆《直隶绵州志》卷一四《公署》,第2页。,一切出于权宜,未有长久计议,形成因陋就简的心态。残破的城池和衙署难以产生“正衣冠,尊瞻视,俨然望之而生畏”(59)《国朝屠用谦重修绵州公署记》,嘉庆《四川通志》卷二六《舆地·公署》,清嘉庆二十一年刻本,第45页。的效果,也必定影响地方权力机构的正常运转,危及地方统治基础。集全川乃至全国之力应对金川局势并保持腹地稳定成为要务,阿尔泰在城工方面的雄心被暂且搁置(60)乾隆三十五年,安县绅民捐资修城,随即“因有事金川停止”,参见乾隆《安县志》卷一《建置·城郭》,第1页。阿尔泰还因上奏鼓励纳溪城工加紧完固而受到“不知事体轻重”的申斥,参见《清高宗实录》卷八九八“乾隆三十六年十二月”条,《清实录》第19册,第1094页。,绵州已然丧失筑城时机。在经费支绌,一时难以兴工,且收效无法持续的情况下,为保证权力机构的完整与稳定,迁治便成为最经济快捷的方式。于是,黄叔显于乾隆三十四年(1769)正式向阿尔泰提议迁治,后者于次年上奏获准。

考诸清代治所迁移情形,往往另建新城,但绵州迁治却采用了一种不同的方式,“裁附近之罗江县,令绵州移驻”,原州治改设金山驿。同时,绵州本州原来以驿路和涪江十字交叉而划分为东、西、南、北四乡,面积颇大,遂将西、南两乡与原罗江县域合并而成为新的本州辖境,将东、北两乡改隶梓潼县,并调整官员设置及学额分配等。(61)〔清〕 傅恒:《题为遵议四川罗江县准其归并绵州管理裁汰县制绵州移驻罗江事》,乾隆三十五年(闰)五月十七日,中国第一历史档案馆藏,档号:02-01-03-06453-003。绵州旧治之废弃乃是军政形势与财政负担双重压力之下的结果,因而新治的选择自然也体现出同样的考量。罗江县在历史上存废频繁,政区建置并不稳定,因经济疲敝、人口凋零而省并,又因休养生息、人多事繁而复设。“罗邑自明季兵燹后,生民窜亡,烟消户绝,故于顺治十六年裁归德阳兼管……至世宗宪皇帝时,土辟人众,于雍正七年间复设令尉为治。”(62)〔清〕 沈潜:《罗江县志序》,乾隆《直隶绵州罗江县志》,清乾隆十年刻本,第1页。历史上罗江县屡经裁撤,距离最近一次复置仅41年。裁撤罗江县,移州治于县城,相较于裁汰其他较为稳定的属县所引起的民情震动要小。罗江之政区在绵州属县中幅员最小,仅四五十里,与原绵州之西、南两乡合并成为新绵州本州的管辖范围,政区调整幅度最小,而管辖范围与原来相当,“治理非难”(63)嘉庆《直隶绵州志》卷一〇《城池》,第2页。。从行政设施来看,罗江县城已于乾隆三十二年重修,“一切城垣、仓库、衙署等项均可因仍其旧,无须动项修理”(64)〔清〕 阿尔泰:《奏请酌裁罗江县缺归并绵州事》,乾隆三十五年三月三十日,中国第一历史档案馆藏,档号:03-0053-005。,可节省迁治的行政成本。选定罗江,也体现出放弃绵州城后在交通区位方面的补偿。罗江县在绵州西南,“亦在南北冲途”(65)嘉庆《直隶绵州志》卷一〇《城池》,第2页。,同样是蜀道上的重要节点,所谓“罗虽蕞尔邑,而介在陇蜀,为往来孔道,冠盖相望,岁无虚日”(66)嘉庆《罗江县志》卷五《西乡》,第1页。。而其战略地位则仍体现在对进入成都平原最后一道关隘白马关(即鹿头关)的控制上,即如诗曰:“江锁双龙合,关雄五马侯。益州如肺腑,此地小咽喉。”(67)〔清〕 李调元:《童山诗集》卷二《鹿头关谒庞靖侯墓祠内并祀武侯》,清嘉庆重校本,第1页。因此,州城迁治罗江在一定程度上弥补了绵州作为川北门户的区位损失。

四、复 州 与 复 县

绵州迁治罗江,虽然缓解了财政不足状况下城池屡建屡毁的窘境,避免了交困之际地方权力缺位的风险,但却只收效一时,并未达到阿尔泰所期望的“一劳永逸”的效果。旧有的问题没有完全解决,新的矛盾又凸显出来,并于30年后衍生出一场迁复旧治的风波。

此前,阿尔泰在请求迁治的奏折中指出,“议迁则卜筑乏地,议修则势难避冲”(68)〔清〕 阿尔泰:《奏请将绵州知州移驻罗江等事》,乾隆三十五年三月三十日,中国第一历史档案馆藏,档号:04-01-02-0138-010。,从而认定原址已丧失筑城基础,这是涉及迁治合理性和必要性的首要问题。所谓“卜筑乏地”,乃是认为原址拓展乏地,又没有如同原址一般形胜毕备之地,况且于他处择地另建也受制于财政短缺的现状。但就其微观范围来看,原址附近也并非无地可拓。如前已述,绵州城在建城之初已虑及涪江洪水祸患,因而西距涪江尚有五里。城池一侧为凸岸,历来多堆积而少冲刷,较为开阔,此前乃是作为涪江与城池之间的缓冲地带,用以承纳洪水泛溢,防止城池直接罹受其害。涪江于康熙三十一年东决之后,“城西旧河淤为干溪”(69)嘉庆《直隶绵州志》卷六《山川·涪江》,第25页。,逐渐堙塞,涪江干流不再经过城西,对城池西、南两侧的威胁基本消除。只剩下“源短流细”(70)民国《绵阳县志》卷一《疆域下·水利》,第1页。的安昌河自西而来,其两岸堰渠遍布,水势平缓,径流量小,难以为害。城池西南侧是一个小岗(即今绵阳市人民公园一带),地势高爽,临河岸壁直立,此前涪江、安昌河汇流后至此折而南流,继而受阻于南山,折而东流,从而形成洄流,在南城外淤为沙坝。涪江东徙后,如果在这里筑堤护岸,也可以为城市拓展提供较大空间。

所谓“议修则势难避冲”,主要是针对涪江新道对城池东、北两侧的影响。涪江于绵州城北龟山下决口,在城池东、北一带冲刷出新河道,会合芙蓉溪后,在城池东南与安昌河交汇。这条新河道较为顺直,不像旧道一般受到周边诸山的约束而蜿蜒曲折,冲毁之处地势低下,越冲越深,已然无法改复,遂成为涪江干道。如果不顾地势水性,强行堵塞决口,抑归旧道,于原址修复东、北城池,自然不可避免地旋补旋溢,修而复毁。但如果放弃已经沦为河道、没入江心的城池东部和北部,则涪江由城东取直,不必屈曲绕于城西、城南,下泄更为顺畅。因此,打破绵州依芙蓉溪建城的“历史惯性”,于涪江新道与安昌河两者之间发展,则可不必另择城址,又一定程度上解决了受涪江冲击的问题,“虽旧制稍改,形胜犹全……止须弥缝其阙,依然一大都会”,可见,乾隆年间的绵州迁治被指摘为“不相度形势”之举,并非没有道理。(71)〔清〕 李调元:《童山文集》补遗卷一《捐修绵州城碑记》,第2页。

阿尔泰匆匆巡查之际,未能详勘绵州城及其周边的微观形势,便卒然定下了迁治基调。这种失察还体现在对绵州城区位优势的认知上。尽管新治的选择也考虑到对成都门户的屏障作用,但难与旧治相比拟。绵州扼守进入成都平原的北路咽喉,罗江已处腹地。不重绵州,是自弃其险,也给嘉庆初白莲教进军绵州旧城和四处进攻留下薄弱之处。“譬之居家然,旧绵门户也,新绵堂奥也;譬之人身然,旧绵咽喉也,新绵腑腹也。”(72)〔清〕 李调元:《童山文集》补遗卷一《捐修绵州城碑记》,第4页。据守扼要之区、占领形胜之地是传统战争制胜的关键,这也解释了白莲教起义之时,绵州知州为何率兵驻防于旧治,四川总督在嘉陵江中游失利后为何亦退屯死守此地。

绵州迁治原有保全地方权力运转之意,但废弃旧治也极大地削弱了地方控制的地理基础。迁治罗江后,旧治改为金山驿,但其人繁事剧、商贾辐辏的情形并未因行政地位的丧失而发生变化,“兵民杂处,且有乡村民事”(73)嘉庆《直隶绵州志》卷一〇《城池》,第3页。,治理难度甚于新治,呈现出轻重失衡的局面。而新治偏居州境西南,距旧治七十里之遥,首尾难以兼顾,“每有鞭长莫及之叹”(74)〔清〕 李调元:《童山文集》补遗卷一《捐修绵州城碑记》,第2页。。虽然将原驻于丰谷井的州判移驻旧治,但权力有限,力不从心,无法弹压。而位于旧治东南三十里外的丰谷井也紧邻涪江,交通便捷,是经水路往来绵州旧治的重要码头,过境船只多在此歇宿。同时,这一带也是重要的盐产地,“千层瓦屋环抱岗,万窑火煮盐泥黄”(75)〔清〕 李调元:《童山诗集》卷一二《丰谷井》,第2页。,汲卤煮盐十分兴盛。商贾往来,盐工众多,五方杂处,“俗号繁嚣”。而州判移驻旧治后,这里便“奸宄藉以托迹”,“官吏弗能诘”,地方官征收盐税、打击私盐的职能受到影响。(76)崔映棠:《李监州实政记》,民国《绵阳县志》卷九《艺文》,第44页。可见,迁治在形式上保全了绵州的地方权力组织架构,但在实质上弱化了官府对整个州域的管理能力,甚至形成了部分权力真空地带,特别是对涪江流域的控制十分薄弱,从而导致嘉庆初年白莲教起义军溯江直上,最终与清军在绵州旧治隔江对峙,迁复旧治也因而提上议程。

白莲教起义是清中期规模最大、历时最长的农民起义,川东起义军活跃在群山密林之间,逐渐向西移动,受清军堵截后,沿嘉陵江及其支流涪江而上,几度欲渡江西趋成都。嘉庆五年(1800),“教匪滋事,扰至梓潼属之魏城驿,蔓延金山驿之涪河北岸山坡,肆行焚掠”(77)嘉庆《直隶绵州志》卷一〇《城池》,第4页。。绵州知州刘印全率军驻防于涪江南岸的旧治,四川总督魁伦扎营于安昌河南岸的南山,与涪江北岸的起义军对峙。绵州旧治可谓清军的最后一道防线:“查金山驿……不惟为自京赴成都大道,一切军饷文报均关紧要,且路径纷歧,处处皆可通龙安府及彰明、江油等县。若北趋龙安,即可窜入甘省文县、阶州,西折彰明、江油,即路通成都一带,俱系平原,无险可守。”(78)〔清〕 庆桂等:《钦定剿平三省邪匪方略正编》卷一五五,《续修四库全书》史部第395册,上海古籍出版社2002年版,第164—168页。无论起义军向哪个方向突进,均有蔓延难羁之患,特别是西向进攻成都,更可能使四川悬绝于外。因此,朝廷屡次下令,务必固守绵州旧治所在的金山驿,不能让起义军抢渡涪江。

严峻的战争形势也让时任绵州知州刘印全重新考虑新治和旧治的关系。他认为:“新州城小,且去此百里,欲于旧治成城,以为保障,所全甚大。”(79)《修绵州五城记》,民国《绵阳县志》卷一〇《杂异·杂识》,第14页。他显然意识到新治远离战略要地,无法就地指挥,在区位上的缺陷难以克服;旧治则是“咽喉之地”,不能自弃其险,“州宜复”(80)〔清〕 严履丰:《修筑左绵城堤赋》,同治《直隶绵州志》卷四九《艺文》,第48页。,并筑城扼守,以堵御起义军。因此,他带头捐献银米,修筑破败的城池。面对迫在眉睫的动乱,“一时舆情跃踊,鸠工运石,无不奋臂争先”(81)〔清〕 李调元:《童山文集》补遗卷一《捐修绵州城碑记》,第3页。。他还不惜与总督魁伦相抗争,违令接纳渡江逃难而来的百姓,广受称颂。在清军扼守要害及多路围堵下,白莲教起义军只能回撤奔散。

绵州旧治的军事战略地位和交通区位优势在此次战事中展露无遗,相较之下,此前迁治之举更显失策,州治回迁的呼声日益高涨。于是,在旧州城及大堤修筑完工的嘉庆五年十月,士民郭大申等具呈复治。

与迁治时的迁延不定一样,复治也并非一帆风顺。基于与行政地位相关的诸多利益考虑,迁入地百姓的助推与迁出地百姓的反对都在情理之中,在治所迁移、政区调整等研究中均可见双方的博弈。面对迫在眉睫的战事,全州百姓本当协调接济,但参与修城堵御的仅是“老州百姓”(82)〔清〕 庆桂等:《钦定剿平三省邪匪方略正编》卷二八五,《续修四库全书》史部第398册,第146页。,积极捐输者只是“四乡士民”(83)〔清〕 李调元:《童山文集》补遗卷一《捐修绵州城碑记》,第3页。,呈请移回旧治之议亦只是“四乡绅士耆老”(84)⑧ 〔清〕 李楘:《修复绵州旧治记》,同治《直隶绵州志》卷四九《艺文上》,第83页。相聚所谋,上引郭大申便是“南乡人”(85)民国《绵阳县志》卷七《人物·行谊》,第2页。。此四乡就是原绵州本州之四乡,西、南两乡虽划归新州本州,但与新治之间尚有原罗江县域相隔;而改隶梓潼县的东、北两乡更显悬绝于外,白莲教起义时深受战争摧残。但旧州四乡百姓仍固守往昔的地域身份,作为复治的直接受益者,他们不可避免地要面对来自新治百姓的异议。

无论就平时区位还是从战时战略而言,绵州旧治均较新治为优,因而新治百姓对迁复旧治的合理性并未否定,提出“草创之堡不及帑修之城为坚固”(86)〔清〕 李调元:《童山文集》补遗卷一《捐修绵州城碑记》,第4页。的反对理由也不那么理直气壮。罗江县城成为绵州新治仅30余年,州治根基并不牢固。那顾虑究竟何在呢?乾嘉时期开始,经费有常数,州县有定额,官吏员额、州县数量、等第升降均受制于财政,以避免随意变更,造成负担。(87)〔清〕 庆桂等:《钦定剿平三省邪匪方略正编》卷二八五,《续修四库全书》史部第398册,第145—147页。乾隆三十五年绵州移治罗江县城时已将该县裁汰,如今迁回旧治,倘若没有其他州县裁减,罗江县势难复设。城池沦为邑聚,县域降为乡里,新治百姓于州于县两无所得。由此,便出现了“金山民欲君移旧州,新州人不肯,俱赴上讼”(88)〔清〕 李调元:《童山诗集》卷四一《人日祝绵州刺史刘慕陔先生五十初度四首》自注,第1页。的局面。

绵州治所是否回迁,牵涉两地百姓的切身利益,也关乎战时腹地的安定,需要全局统筹考量。故而总督以“军备殷繁”为由,仅下令绵州进行查勘,回迁与否则“尚未定议”⑧,自嘉庆五年十月之后的大半年时间里对复治一事不置可否,没有进一步举措。显然,这次动荡凸显了旧治的重要性,若失了时机,迁复之事可能遥遥无期,或就此沉寂。于是,嘉庆六年(1801)六月,趁驻藏大臣和宁回京途经绵州旧治之时,“士民率乡勇头目等出城十里跪递呈词……恳乞请回知州,仍归旧治”,甚至对修复的城池“出具永远保固甘结”,以打消朝廷疑虑。新州百姓亦呈词上控,“不肯将知州改驻旧治”,认为如果迁治而不复县,则罗江百姓“转去一县令”,距州治甚远,“未免少所依归”(89)嘉庆《直隶绵州志》卷一〇《城池》,第5页。。双方的矛盾其实并非不可调和,尤其新州百姓并非一味反对州治回迁,但需要以复县作为交换。清代虽然禁止绅民越级上奏,但可以通过具有重要官职的官员露呈投递。(90)许璐:《清代京控制度研究》,南京师范大学硕士学位论文,2014年,第18页。绵州士民越级拦截和宁,是对四川总督长时间不置可否的态度有所疑虑,亦担心其从一方之请而损害另一方的利益。和宁才以“四川总督深知尔等急公守土之劳”加以回护,同时也训诫士民,称此事“非尔一乡之民所可私议,亦非尔知州所得作主”,亦表明此事得到时任知州刘印全的支持。事实上,绵州士民拦截和宁并非偶然,刘印全作为知州“两无所偏”,不仅支持州复旧治,也赞成复置罗江县“以息争端”。他在任绵州知州之前,曾“驻藏三年”(91)嘉庆《罗江县志》卷一《名宦》,清嘉庆七年刻本,第10页。,与和宁在藏时间相吻合,是其旧日僚属,故而绵州百姓希冀借此人际网络关系,争取和宁支持刘印全的主张,自上而下施加压力,达成双方目的。

这一策略确有成效。为此,和宁登城勘验,确认城池“甚属坚牢”,也指出旧治“洵为省城北面一方重镇”。他在奏折中提到乾隆年间移州裁县“其计已谬”,进而指出“似宜俯顺舆情”,迁复旧治。同时,和宁对双方的诉求都加以关照,安抚其情绪,称“新州、旧州,皆我朝廷赤子,何限方隅”,并承诺将此事归入善后事宜案内办理,必使双方“欣感”。(92)嘉庆《直隶绵州志》卷一〇《城池》,第5页。此后,处理进程明显加快,和宁于七月初七日入奏,二十一日即归入善后事宜案内。随后四川总督上奏,裁并茂州所属的保县,以保县一缺改复罗江县,绵州则迁复旧治,“各照当年原设地方分拨管理,以顺舆情”(93)〔清〕 庆桂等:《钦定剿平三省邪匪方略》正编卷二八五,《续修四库全书》史部第398册,第147页。,双方的诉求均得到满足。为了打消罗江士民的顾虑,交接顺序也作了刻意安排,“先是署知县陈公泰到罗江新任,然后刘公到绵州新任”(94)〔清〕 李调元:《童山文集》补遗卷一《捐修绵州城碑记》,第5页。,具见安定民心的用意。

值得注意的是罗江籍缙绅李调元在此事上的态度。李调元,字雨村,乾隆二十八年进士,历任翰林编修、广东学政、通永兵备道等职,因受诬陷而遣戍伊犁,于乾隆五十年(1785)以母老赎归罗江。他对桑梓怀有深厚感情,为罗江私撰方志,却因县被裁废,只得名曰《梓里旧闻》,复县后重刊为《罗江县志》,序言中对此颇多感慨。书中他对旧志附会洛城为罗江、挟以自重的说法加以辩驳删除,显露出对罗江历史的自豪。他还列数文物史迹,“使后人知有罗江县故也”,并作诗云:“人间何处是沧桑,生把他邦换此邦。丁鹤归来城郭变,两铜爵上见罗江”(95)嘉庆《罗江县志》卷一〇《铜爵诗并序》,第9页。。李调元念念不忘旧县,溢于言表,嘉庆二十年(1815)官修的《罗江县志》按称其“诗大有怀古意”(96)嘉庆《罗江县志》卷三一《金石志》,第1页。。

李调元与知州刘印全唱和酬答,多有往来,了解对方的立场。白莲教起义时他避居成都,“见公(指刘印全)与赵太守书,议筑绵城堵贼一事,叹曰:予固知移州之非计也”(97)〔清〕 李调元:《童山文集》补遗卷一《捐修绵州城碑记》,第3页。。可见,李调元虽已致仕,但未脱离权力网络,仍与当政者保持联系。(98)瞿同祖著,范忠信、晏锋译:《清代地方政府》,法律出版社2003年版,第306页。他作为还乡缙绅,较之普通乡绅具有更大的影响力,很可能对复州复县有所推动。但在政区调整之时,士民往往力争使自己的家乡保持较高的行政建置,身为罗江人的李调元却赞同州治回迁,从国家及地方形势的角度考量问题,跳出狭隘乡里观念,显示出其国家与地方利益双重代表的身份。

五、结 语

谭其骧、许倬云曾论及由政区体系、道路体系等所组成的王朝控制网络(99)谭其骧:《浙江省历代行政区域——兼论浙江各地区的开发过程》,《长水集》上册,人民出版社1987年版,第398—416页;许倬云:《试论网络》,《许倬云自选集》,上海教育出版社2002年版,第30—34页。,作为节点的治所城市的绝对位置和相对位置在一定程度上决定着这一网络的严密程度和强度。经历了王朝前中期的肇建与调整,清代绝大部分城址已然经过历史检验:由水道和地形地貌等因素构成的自然区位具有唯一性,由陆路和政区等因素构成的人文区位具有历史惯性,使城址具有排他性和稳定性。因此,清代治所迁移的数量和频率远少于此前各代,控制网络业已成型,较为稳定。至于洪水问题,自然地理特征限定了洪水所影响的时间和空间范围,而保持治所的区位优势是地方日常运转和常态化控制的保证,更是非常时期的战略需求,社会动乱蔓延的边界不可控,后果不确定。可见,在洪水威胁与迁城带来的区位弊端之间,通常两害相权取其轻,特别是对于长江流域干支流城池而言,多处岩石河阶,冲塌有限,即便大水入城,数日即退,一般不会造成不可逆转或不可修复的后果,这也是绵州等城池虽屡遭水灾却仍固守原址甚至迁而复回的原因所在。反观黄淮海平原和汾河流域的城池,洪水往往引起地基持续崩塌而城池无处立基,或地下水位上升而内涝、沼泽化严重,或破坏饮用水源而生计难以保障,在当时的技术条件和社会环境下,非筑堤修垣所能解决,因而,迁治地点和时机的选择成为主要问题。正是由于洪水环境效应的区域差异造成了城址迁移五种应对方式的不同。

洪水对治所的影响是多方面的,迁治也是多种因素的反映。在环境史视角下,往往将乾隆中叶绵州迁治笼统地归因于水灾影响,但洪水的威胁与绵州近两千年的城市发展史相伴随,最终触发迁治的原由,当在于洪水对城墙、衙署的持续严重破坏及由此导致的地方控制弱化。城墙是传统城市最显明的特征之一,其常态意义乃是威权的象征,并在战时发挥军事防御作用;而军政衙署通常踞于城内地势高亢之处,维系地方正常运转,发挥“正衣冠,尊瞻视,俨然望之而生畏”的作用。康乾时期涪江改道后,侵毁绵州大半城墙,使州署等地方政权组织改建他处仍难免于冲击,这弱化了政权的正统性与权威性,也削弱了威慑与控制地方的能力,最后通过迁治来弥补和调适。概言之,只有当洪水危及政治控制基础时,才是对治所城市的根本威胁,这可视为治所调整的“政治主导原则”(100)周振鹤:《中国地方行政制度史》,上海人民出版社2005年版,第253页。。有鉴于此,嘉庆初各方强调旧治的战略价值,绅民修治城墙、修复衙署,并出具永远保固甘结,正是关照了国家在这方面的考量,从而达成了复治的诉求。明确这一点,才能明了影响迁治诸因素间的主次关系,对洪水等因素的评估才不至于泛化,也才能理解官民之间对于迁治的认知分歧,从而避免结论上泛淡水灾影响及方法上落入“以果推因”的窠臼。

当然,促成因果联系,推动产生最终结果的力量是“人”,即所谓“行动者”(actor,包括个人、团体、阶层等)。(101)Henry Wai-chung Yeung,Rethinking mechanism and process in the geographical analysis of uneven development,Dialogues in Human Geography,2019,Vol.9,Issue 3.从方志、碑刻、奏章、文集等资料中可以看到,在治所迁移过程中,总督、知州、缙绅、乡绅、百姓等有着不同的经历、认知和利益,表现出不同的“行动”,力图使个体的、微观层面的主张上升为集体的、中观乃至宏观层面的共识,使得迁治方式多样化,带来结果的不确定性,甚至非理性,从而呈现更为立体的社会构造和鲜活的历史面貌。但同时也可以看到,各方的主张并不能脱离相应的自然和人文地理基础,否则便成为无源之水,或许会泛起时代的涟漪,但却无法激起历史的回荡。即如绵州迁治于罗江受到高层官员个人决策和认识的主导,但并未完全脱离地理区位的考量,并随即由官、绅、民寻求时机合力“反正”。非理性的个人因素和短期利益或可在一定时段内产生影响,但地理因素的价值却在于其长效作用。从这个意义上说,重视“行动者”作为活跃因素所发挥的“变量”作用和重视地理区位作为稳定因素所发挥的深层次影响应并行不悖,特别是在档案等资料付之阙如的时代,区位分析方法有时甚至是唯一的途径。