考古寿春城之一:“下蔡”迷踪

2021-07-14蔡波涛张钟云

蔡波涛 张钟云

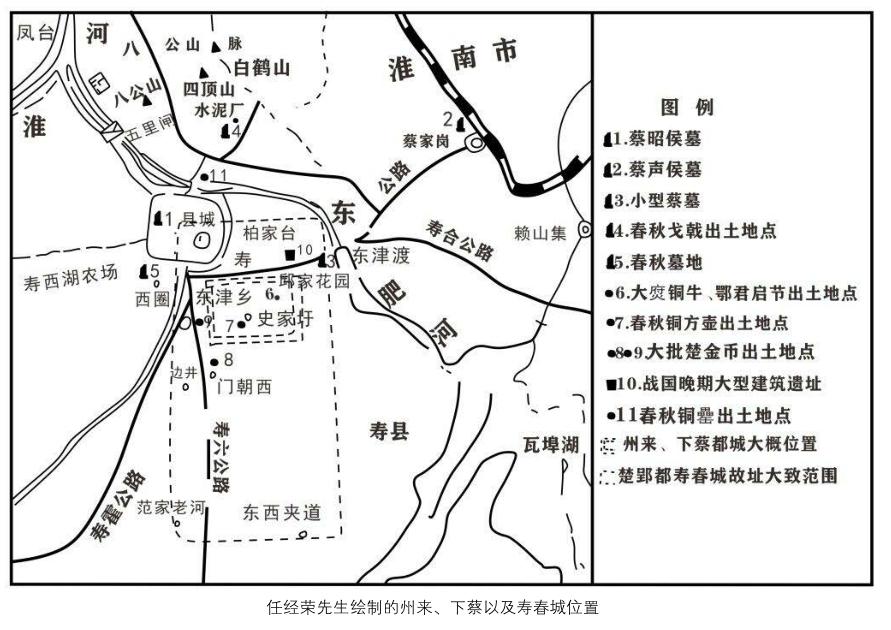

楚都寿春城遗址的科学考古工作始于 20世纪80年代,通过一系列考古调查和试掘,寿春城城址的具体方位逐渐被锁定在今天寿县县城及其东南部区域。1985年柏家台大型建筑基址的发现与发掘,也被学界认为是确定寿春城城址位于寿县县城东南部一带的核心证据。借助遥感技术和四级电阻率法物探等手段,至1991年,寿春城的外郭城被划定为东西长约6.2千米、南北宽约4.25千米,总面积达26.35平方千米的区域。但这一结论被2001—2003年的考古验证工作否定。纵观寿春城的考古历程,我们不难发现,在寿春城方位被确认无疑的前提下,学界比较关注的城址范围、城垣结构以及城内布局等问题的揭示迟迟难以取得实质性进展。作为典型“古今重叠型”城址,寿春城的研究存在一个绕不开的问题,即其早期下蔡城历史的探索,回顾对下蔡城地望的讨论,又总会给人一种扑朔迷离之惑。

文献记载的“下蔡”由来

作为西周初年最早的姬姓封国之一,蔡国是与周王室同宗的重要诸侯国。《史记·管蔡世家》有载:“武王已克殷纣,平天下,封功臣昆地。于是封叔鲜于管,封叔度于蔡。二人相纣子武庚禄父,治殷移民。”蔡国始封之君为蔡叔度,是周文王之子,与周武王、周公旦皆为同母兄弟。武王病故,二人挟武庚叛乱,后周公东征平叛,杀管叔,放蔡叔于郭凌。至周成王时,又复封蔡叔度之子胡于蔡,“以奉蔡叔之祀”。虽然有关蔡叔度始封地与蔡仲胡复封地是否为同一地点尚存在一定争议,但学界对于“蔡”的第一个都城应为上蔡的认识基本一致。《汉书·地理志》云:“上蔡,故蔡国,周武王弟叔度所封。度放,成王封其子胡,十八世徙新蔡。”

至迟从西周晚期开始,楚国已经对蔡国进行了侵伐。《左传·桓公二年》载:“蔡侯、郑伯会于邓,始惧楚也。”此后,蔡国一直成为楚国北境的心腹之患,更是其东进经略江淮的阻碍之一。春秋时期楚与吴在淮河中游地区的争夺和拉锯,对蔡国产生了深远影响。昭公十一年(公元前531年),楚灵王诱杀蔡灵侯于申,“楚子城陈、蔡、不羹,使弃疾为蔡公”,即灭蔡设县,这是蔡第一次被灭国。《左传·昭公十三年》:“平王封陈、蔡,复迁邑,致群赂,施舍宽民,宥罪举职。”楚平王继位后,之所以让诸如陈、蔡这样已被灭国迁民的诸侯国重回淮域故地复国,目的是结好诸侯,稳定由于灵王赋役无度、肆意专杀所造成的危险局势。蔡虽然得以复国,然而此时的上蔡都城已经成为楚国的北方“别都”重镇,平侯不得已只能南迁至楚國势力范围内的新蔡。《汉书·地理志》载:“新蔡,蔡平侯自蔡徙此。”

《左传·定公三年》载:“蔡(昭)侯归,及汉,执玉而沈,曰:‘余所有济汉而南者,有若大川。蔡侯如晋,以其子元与其大夫之子为质焉,而请伐楚。”蔡昭侯在遭受屈辱之后终于与楚国反目,鲁定公四年(楚昭王十年,公元前506年),蔡国先是受晋国指使灭了楚的同盟国沈国,后又加入吴、唐联军共同伐楚,助力吴师经新蔡沿淮西进。吴蔡联军在“柏举之战”后长驱直入攻下郢都,造成楚自立国以来最严重的一次失败—弃郢都而徙鄀。

由于吴国内乱,加之其与越国的关系日趋紧张,无暇顾及西方与楚人的争夺,导致吴、楚之间的争夺趋于缓和,这就给了楚国喘息和复苏的时间。在经过数年的“改纪其政”和休养生息以及践行“联越制吴”外交政策的背景下,楚昭王先是相继灭掉了顿国和胡国,之后终于在鲁哀公元年(公元前494年),“楚子围蔡,报柏举也”,“蔡人男女以辨,使疆于江、汝之间而还”,将淮河上游以北、汝水中下游的蔡国境土全部吞并,迫使蔡国的势力范围限制在新蔡以南、淮汝之间的狭窄地带。这一事件造成了蔡国对楚国的强烈不满和无限忌惮,“蔡于是请迁于吴”,而吴国亦欲将蔡作为与楚交锋的前沿阵地和桥头堡,同意其迁入吴境。《春秋·哀公二年》载:“十有一月,蔡迁于州来。”蔡迁入州来后,史称“下蔡”。

“州来”“下蔡”地望的讨论

根据文献记载可知,州来应为春秋时期的古国,约在鲁成公之世被楚国兼并。《春秋左传注疏·成公七年》(公元前584年)记载:“吴入州来”,注“州来,楚邑”;《昭公九年》(公元前533年)记:“二月庚申,楚公子弃疾迁许于夷,实城父,取州来淮北之田以益之”;《昭公十二年》(公元前530年):“楚子狩于州来,次于颍尾”,注“颍水之尾,在下蔡”;《昭公十三年》(公元前529年):“吴灭州来”;《昭公十九年》(公元前523年):“楚人城州来”;《昭公二十三年》(公元前519年):“吴人伐州来,楚有鸡父之败”;《昭公二十七年》(公元前515年):“使延州来季子聘于山国”,注“季子始封延陵,后复封州来,故曰延州来”。

就文献记载,春秋时期州来地域应横跨淮河,包括了“淮北之田”与淮河以南的地域,二者分别对应今天的凤台县和寿县。从地理区位来看,州来位于吴、楚两国疆域的交界地带,是楚国东进、吴国北上的必经之地,所以也成为兵家必争之地。然而,对于蔡迁州来后的“下蔡”城之具体地望问题,不同学者却有着不同的理解。

以往学界对于下蔡地望的主要意见是以《汉书》记载为蓝本,结合后续历史时期的文献记载,将下蔡的地望厘定为今凤台县境内,典型代表为谭其骧先生主持编撰的《中国历史地图集》。《汉书·地理志》载:“下蔡,故州来国,为楚所灭,后吴取之,至夫差迁昭候于此。后四世侯齐竟为楚所灭。”此“下蔡”系汉沛郡下辖三十七县之一。《水经注·淮水篇》载:“淮水又北,迳下蔡县故城东,本州来之城也”,即下蔡县故城系州来之城。由此,历代注家皆言汉之下蔡县即春秋时期的古州来,几成共识。

对于下蔡地望的考察与讨论,主要源于蔡侯墓的重要考古发现。1955年治淮工程取土时,在寿县县城西门内北侧发现一座大型墓葬,经过发掘清理获得一批数量庞大、以青铜器为主的随葬品,其中有铭文青铜器70余件。后通过对出土遗物的整理,确定其为蔡国墓葬无疑,后又根据器物铭文研究,多数学者主张其墓主身份为蔡昭侯申。

基于此,陈梦家先生认为“寿县在春秋时代是州来国地……此地区,迭为州来、吴、蔡、楚所据之地,先后为蔡、楚的国都,更前当为殷代南方诸侯的疆域”。时至今日,虽然关于该墓主人的讨论仍然在继续,但学界的主流观点倾向于其应为蔡昭侯申之墓。1958、1959年在淮南市八公山乡蔡家岗赵家孤堆又发掘了2座战国墓,共出土铜剑13把,其中有铭文者4把,据释文为蔡侯产剑3把,铭文均为错金纹饰,戈4件,可惜锈蚀严重,无法释读。发掘者根据墓葬形制、规模以及随葬品种类推断其墓主为蔡声侯产。

就地理方位而言,寿县与凤台夹淮河而南北分隔,有关下蔡地望探讨和争论的焦点也是“淮南”和“淮北”的问题。陈伟先生在《楚东国地理研究》中认为,先秦汉晋时的下蔡故城似当在今凤台县西南、峡山石北不远的淮水西岸。晏昌贵先生认为,《左传》孔疏是古文献中唯一一条关于古州来在淮水以南的记述,对此已有前人对这一记述进行过驳议,他进而认为要想论证州来(下蔡)在淮河南与寿春同地,除非推翻古文献中对其在淮河北岸凤台的所有记载,此外他还指出根据春秋战国时期诸侯王墓与城址之间的相对关系,蔡侯墓出土在淮河以南这一情况,不仅不能证明下蔡在淮南,反而更加支持下蔡在淮北的传统观点。

陈怀荃先生《春秋楚地浅释》认为蔡迁州来后,可能在淮南建有新城,“哀公二年,蔡遷于此(州来),称为下蔡。下蔡新城则移于淮南,到战国时发展成为寿春。至于汉代的下蔡县,仍为淮北的州来,属沛郡。故城在今安徽凤台县北,南与寿县相距,仅三十里”。任经荣先生《蔡都州来辨址—兼论寿春城的历史形成》则不同意下蔡都城南迁之说,他认为蔡国乃微弱小国,仓促奔吴,无力再建新都,州来乃吴之重邑,楚之东国中心,战略地位举足轻重,城池设防不断增强,蔡国没有必要弃之另建。

卢茂村先生从吴子季扎受封之州来不可能与下蔡所迁之州来为一地这一认识出发,根据寿县地区出土蔡国墓葬而凤台境内基本没有任何考古材料和线索的情况,认为作为蔡迁都州来后的下蔡城在寿县境内,而季扎受封的州来在其东,即今天凤阳东北。近些年,刘刚等人又撰有《宋玉赋“下蔡”地望的调查与研究》,通过对寿县、凤台两县范围内古城遗址的实地调查和研究,认为春秋时期州来地域横跨淮河南北,蔡迁州来之下蔡是吴公子季扎受封之州来分割出的一部分,其封邑与下蔡长期并存,而下蔡地望当在淮河以南今寿县境内。

“下蔡”迷踪

纵观学界对下蔡地望的讨论,有三点需要格外注意。首先,不能先入为主地将现在的寿县县城等同于下蔡都城,从而造成蔡侯墓葬位于城内,不符合春秋战国时期诸侯王墓分布规律的假象。下蔡“凤台说”观点的逻辑基点是,在没有确定下蔡城具体位置和规模的前提下,通过否定蔡侯墓不得位于城内而否定下蔡地望在寿县。很显然,这从逻辑论证本身的方法论来说是不够严谨的。

其次,要客观分析蔡迁州来之际,楚、蔡、吴三者之间的战略态势,以及蔡迁州来的政治动机,因为这极大影响了下蔡地望的选择。昭侯时期,适逢吴、楚在淮河流域的争夺进入第四阶段,即楚势复苏,并逐渐收复乃至全面统治淮河流域。楚昭王二十二年对蔡国采取的军事行动,给蔡人尤其是蔡昭侯以沉重打击,导致蔡对楚虽不满,但又无奈且惧怕。而此时吴国在攻越取得成功、越王勾践屈服后,急于北上争霸,为防范西边的楚国东进,也需要在兵家必争之地州来设置屏障。所以无论蔡昭侯主动请求还是受吴国挟持,蔡迁州来这一事件都具有重要的战略意义。

最后,从楚人对东国的经略态势看,其在淮河以北的势力要远强于淮河以南,而淮河以南的地区经过吴师入郢事件之后多数被吴国占据,蔡迁州来本就是想摆脱楚国的控制,而吴对蔡无论是出于庇护还是利用等方面的考虑,也必须使其迁入自己的实际控制区域内。就这一层面而言,蔡迁州来的下蔡地望也应在淮河以南地区。

当然最重要的是,解决这一问题的关键还是要依靠扎实而充分的考古工作,同时对于相关考古材料的运用和分析也需实事求是。这里必须要指出,蔡家岗赵家孤堆的两座战国墓虽出土有自铭为蔡侯产的兵器,但从其墓葬形制、规格以及出土随葬品的种类、组合等情况来看,我们认为其绝非蔡侯墓。以寿县西门内北侧的蔡昭侯墓作参照,该墓墓圹平面近正方形,长8.45米,宽7.1米,深3.35米,无墓道,无台阶,墓室面积近60平方米,出土青铜器、玉器和骨器等近600件,更重要的是青铜器中有成组的礼乐器。反观这两座墓葬,M1墓口长5.05米,宽4.25米,深3.7米,口大底小,墓底长3.4米,宽2.17米。M2规格与之相近。就墓室面积来说,其面积仅约7.5平方米,较之蔡昭侯墓的面积相去甚远,这说明墓葬规格达不到侯一级别;出土随葬品方面更是天壤之别,可以想象即便是该墓没有被盗,其狭小的墓室空间也不可能放置大量的随葬品。发掘者仅以兵器铭文判定墓主身份明显证据不足,而后来的研究者在引用该成果时则缺乏相应的客观分析和判断。

近年来围绕寿县西圈墓地为中心开展的一系列考古工作取得了重要收获,结合寿县老城内战国早中期夯土建筑基址的发现与发掘,解开“下蔡”迷踪的钥匙或许已经找到!

(作者蔡波涛为安徽省文物考古研究所文博馆员;张钟云为湖北大学历史文化学院教授)