高校无障碍通用设计

——基于湖南省五所高校的调查分析

2021-07-13徐祯妮吴银枝

龚 岚,徐祯妮,吴银枝,王 格,杨 奔

(湖南理工学院土木建筑工程学院,湖南 岳阳 414006)

0 引言

中国行动不便者联合会发布的2018年数据表明,我国的行动不便者约8500万,其中11154名被高校录取[1],但现实生活中为何很少看到他们?轮椅使用者、中国第一家无障碍旅行社传播官张健给出了答案:“很多地方的无障碍设施不能满足残障人士的出行需求,所以就选择不外出或者少外出.”其中所指的无障碍设施,是以行动不便者为设计主体,保障其便利出行的配套设计,同时也指专门为有移动性障碍的团体和个人在生产活动期间确保安全、方便使用而构建的设施环境.2020年新冠肺炎疫情突发,防灾设施成了讨论焦点,如何评估防灾设施的有效性也成为热点问题.

在校园防灾研究方面,陈喆[2]等以北京工业大学校园为例,调查高校在防灾规划中的重要程度且说明如何利用高校现状来实现紧急避难,并提出对校园防灾功能进行分区.胡银玲[3]认为,需基于现状研究,分析国内外趋势,形成科学合理的高校防灾系统.上述研究主要聚焦于城市防灾系统的中观层面,内容上局限于分析高校规划空间分布,缺少区域的现状研究调查工作及数据分析.

在无障碍设施通用设计研究方面,贾巍杨[4]等分析阐述中美日无障碍规划的区别联系和借鉴意义.结果表明,在公众参与方面,美国和日本公众参与度高,中国以专家为主导;在保障对象方面,美国和日本基本覆盖全体民众,中国主要针对传统意义的特殊人群.刘瑛[5]概述了特殊高等院校无障碍环境设计,是从景观环境角度阐述无障碍设施设计理念,认为普适设计需融入高校自身环境特点.调查内容是基于一个特殊学校的无障碍设施现状,样本代表性不足,对于普通学校借鉴意义小.

马良[6]提到环境意识的区别对待形成了残疾.由于非自然因素,先天或者后天形成的特殊人群,在早期的传统世俗观念中被看作是一种病态依赖性强的人群,如今被看作是弱势群体.这种特殊处理模式使得现代社会认为只有特殊人群才有“障碍”.然而特殊人群应该被看待成“人类多样性”的表现.万莹[7]强调随着社会的发展,平等已经不再是某一权益的凸显,平权才是真正内涵所在.呼吁将特殊人群的权益与普通人相结合,服务对象扩展到所有人,服务区域覆盖城镇乡村.

综上所述,随着社会的发展,无障碍和防灾设施的内涵和走向通用设计的趋势都有了延伸和完善,然而国内针对高校校园的无障碍防灾通用设计研究甚少.本文以此为切入点,以无障碍设施为基础,防灾系统为骨架构建高校通用设计.

1 高校无障碍和防灾设施调查

1.1 调查方法

2020年6月,原计划在湖南理工学院、中南林业科技大学、长沙民政职业技术学院、湖南信息职业技术学院和岳阳职业技术学院五所高校分别发放不少于60 份的调查问卷.由于疫情,故以网络问卷形式开展,实地调研在湖南理工学院开展.共发放问卷310份,收回308份,有效问卷308份.

1.2 无障碍设施现状分析

(1)高校无障碍设施的空间分布及设施种类的现状

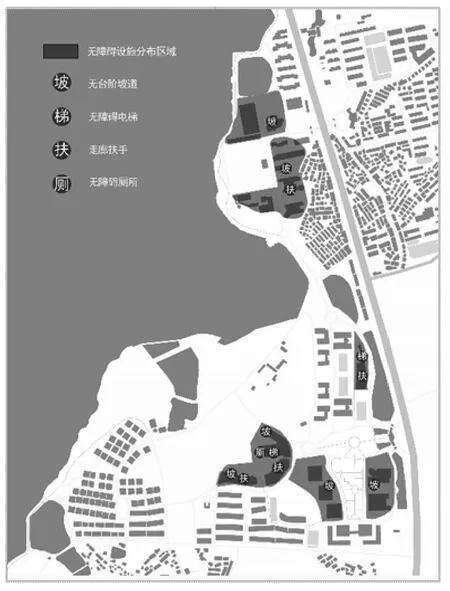

以湖南理工学院为例,现有的无障碍设施分布如图1所示,主要为无台阶坡道(供轮椅通行)、无障碍电梯(供特殊人群方便使用)等.数量相对较少、设施种类不齐全,有的设施被占用或人为损坏.学生宿舍区、教学区以及其他公共场地均无无障碍设施.

图1 湖南理工学院无障碍设施空间分布及种类

(2)高校无障碍设施使用情况

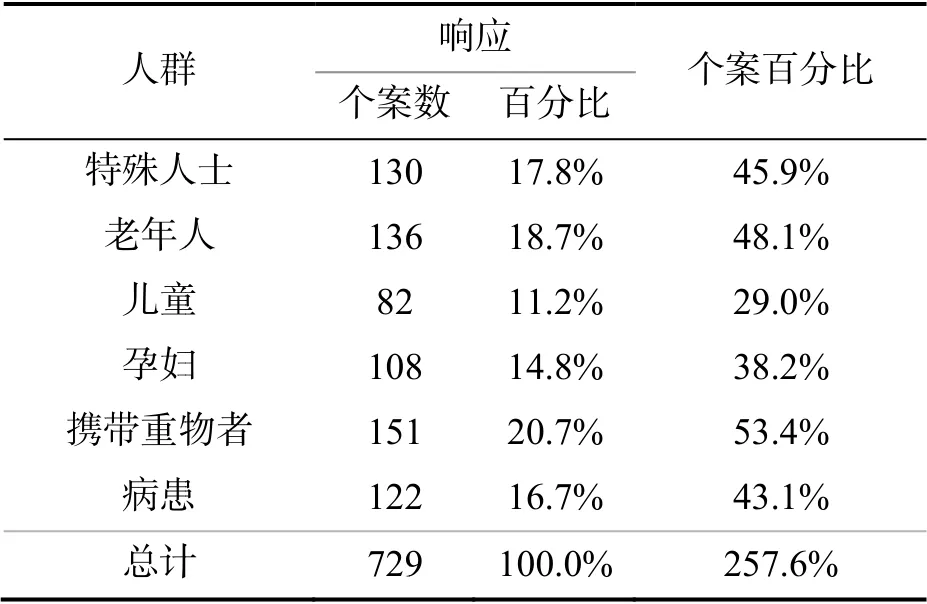

根据问卷统计,从表1可知,学校无障碍设施使用者并不仅仅局限于特殊人群,同时惠及老年人、儿童、孕妇等弱势群体,甚至包括少量普通人.无障碍服务需求应以特殊人士为基础,覆盖各人群.

表1 校园内偶遇的行动受阻人群

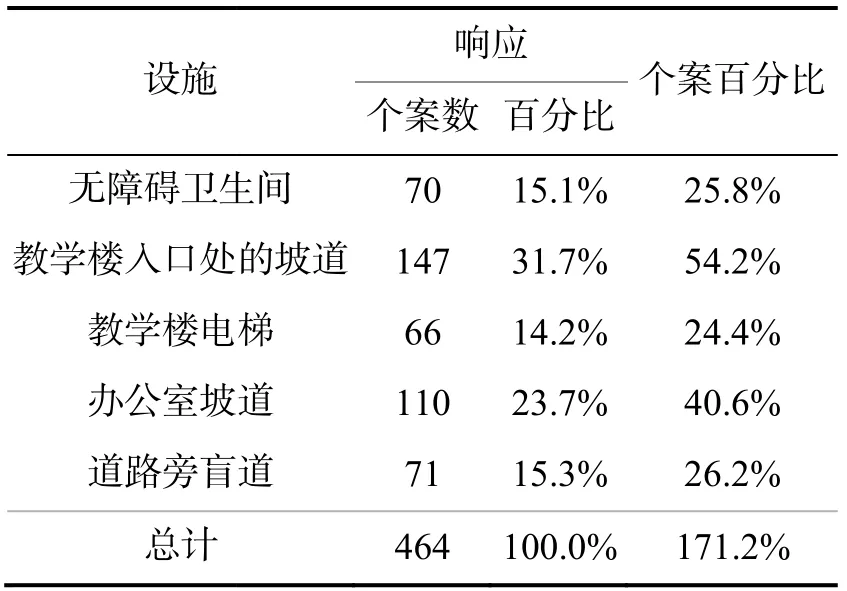

以高校内常见的无障碍设施为对象进行问卷调查,根据表2可知教学楼坡道使用者最多,其次是办公室,分别占到31.7%、23.7%;教学楼电梯使用者最少,原因在于很多人不了解电梯也属于无障碍设施范畴.

表2 本校的无障碍设施利用率

(3)高校学生年级与无障碍设施了解程度相关性

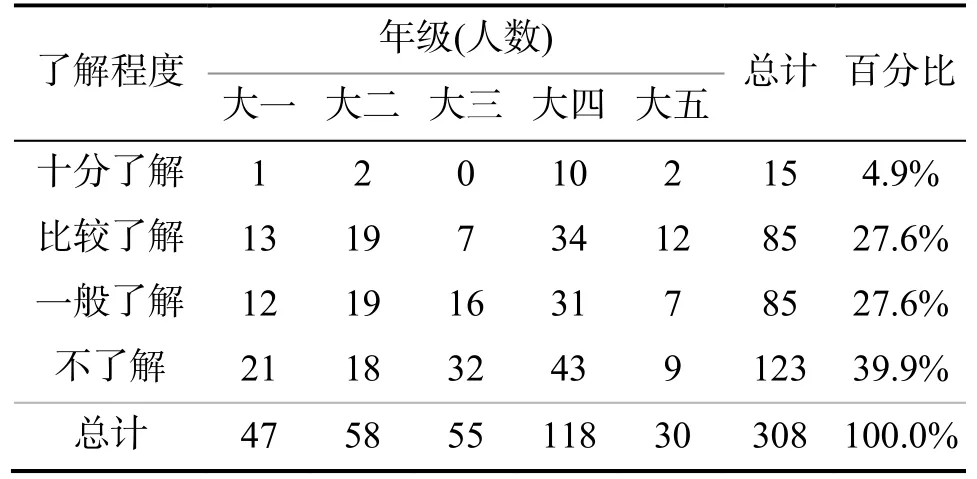

从表3可知,十分了解、比较了解、一般了解和不了解分别为4.9%、27.8%、27.6%和39.9%.从问卷统计的结果来看,不了解所占比例高,说明无障碍知识普及率低,高校宣传力度弱.

表3 不同年级高校学生对无障碍设施了解情况

(4)校园内无障碍设施不合理处以及影响因素

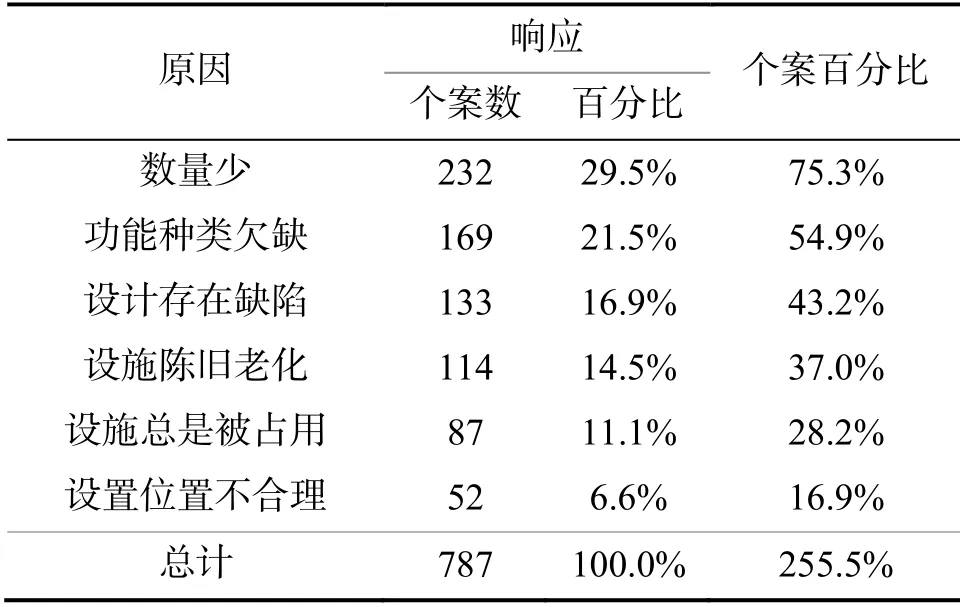

从表4可看出,校园内无障碍设施不合理的原因,依次为数量少、功能种类欠缺、设计存在缺陷、设施陈旧老化、设施总是被占用、设置位置不合理,分别占29.5%、21.5%、16.9%、14.5%、11.1%和6.6%.从数据结果上看,设施数量少为主要问题,其次是功能种类的欠缺.校园建设缺乏重视,导致无障碍设施建设不完善,无法满足基本需求.

表4 校园内无障碍设施不合理的地方

依据问卷结果,高校学生认为“无障碍设施使用率不高”为影响无障碍设施建设的主要因素,其百分比为26.1%.在高校建设中,未考虑少数特殊人群的使用需求,无障碍设施建设不足,导致实际使用率不高,而低使用率更导致无障碍设施在校园建设时存在感低,如此恶性循环,形成如今高校无障碍设施普遍水平较低的局面.

1.3 防灾设施现状分析

(1)高校防灾设施的服务半径

以湖南理工学院为例,学校内供特定时候使用的可作为防灾的设施主要集中在南院.由于高校应急避难场所的相关分级标准及指标当前仍是空白,高校避难场所的服务半径参考社区级布置要求,以各防灾设施为圆心,500m 为服务半径,覆盖校园大部分面积.其内部有大量广场等空旷地带,可以提供大约10hm2的避难场所,有两处400m 风雨操场,两处体育场馆,南院校区新建一处大面积绿地,可作为应急避难场所,基本满足需求.

(2)高校防灾设施空间分布及种类情况

湖南理工学院防灾设施分布较为集中,种类较为单一.校内的应急逃生通道为相对较宽的道路,对外逃生通道为校园主干路,有东院和南院两处出入口,南院入口广场障碍物少、地势平坦开阔,方便避难.

(3)高校防灾设施的普遍问题

高校防灾设施的主要问题在于数量较少且种类不全.调研的某些高校医院规模设置较小,无独立用地,应急医疗设备不能满足需求;高校未安装应急供水系统;供电设施直接通过城市电源供给,无紧急供电设备.高校作为避难场所,承接人流多,应急保障设施不健全.

1.4 高校防灾设施规划人性化分析

(1)高校防灾教育体系待完善

受调查学生中接受过防火灾教育的占80%,接受过防地震教育的占66%.没有接受过防灾教育的学生依旧占15%,说明高校防灾教育并没有全面普及.目前防灾教育主要以防范火灾和地震两种灾难为主,教学内容单一,缺乏防灾教育体系.

(2)学生防灾主体意识待提高

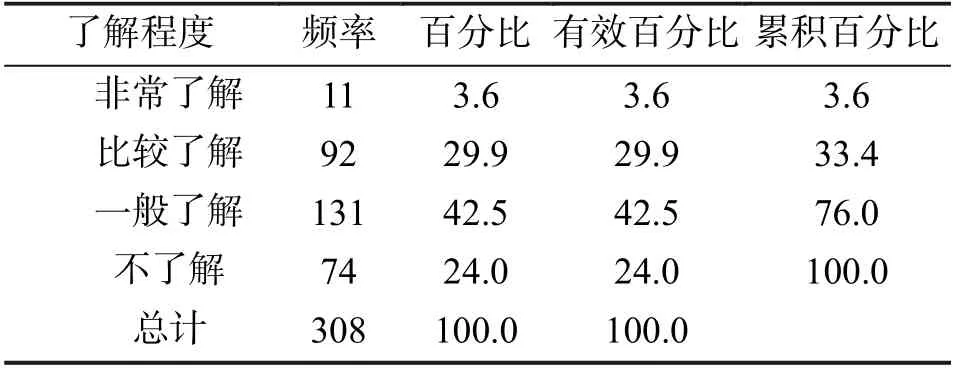

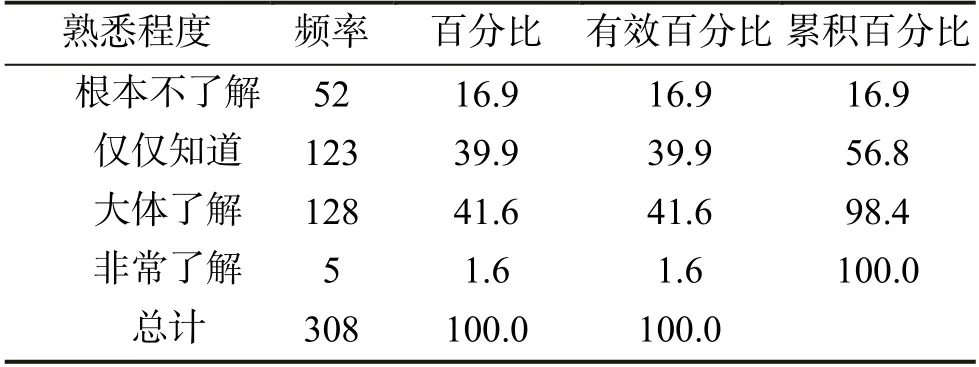

根据表5和表6显示,学生对防灾设施的了解程度主要停留在一般了解(42.5%),不了解的人占24%;而对高校防灾设施熟悉程度以仅仅知道和大体了解占主体.学生的防灾认识差,实践性弱,对灾害来临的应急意识、应急措施和应急救护的实践能力都尤为缺失.在本次防疫中,高校普遍采取封闭式防疫模式,强调被动式防范,建议采取“相对封闭管理”与主体防灾意识结合,达到积极防疫效果.

表5 学生对防灾设施的了解程度

表6 学生对校园内的避难场所、紧急出口的熟悉程度

(3)高校学生防灾设施使用需求

高校学生在发生灾害时,对于避难场所的选择,39%的学生选择了校园空地,选体育场、篮球场的学生都为24%.说明当灾害发生时,空地需求量会剧增,高校防灾服务能力有待扩充.

2 高校“无障碍”通用设计构建

通过调查发现,高校无障碍设施设计过于“专项”,在构建高校防灾系统时,缺乏理论和技术依据,空间布局忽视特殊人群的基本活动需求,更别说在灾难来临时能防灾抗灾.在防灾系统中,高校防灾内部构造从制度到施行处于政策空缺.因此在构建“无障碍防灾”通用设计前,需逾越“短板”障碍,构建防灾骨架.

2.1 让无障碍设施真正无障碍:逾越“短板”障碍

对于高校无障碍设施的“沉睡”和“短缺”,应该逾越无障碍设施的落实“障碍”.在严格的法律执行方面,加强完善无障碍责任体系,确保合理施行;另外,实行权益保护制度,对无障碍设施建设的管理进行专业监督,通过问责利剑,让行动不便者拥有知情权、发言权和监督权,实现合理建设和科学管理;同时,开展宣传活动,科普规范社会管理行为,加强师生了解程度,普及特殊人群援助政策.只有加强无障碍理念的普及,加强每个环节的监督和管理强度,才能创造出安全、便利和舒适的社会生存环境.

2.2 让高校防灾真正有效:构建防灾“骨架”

(1)高校防灾设施分级建设

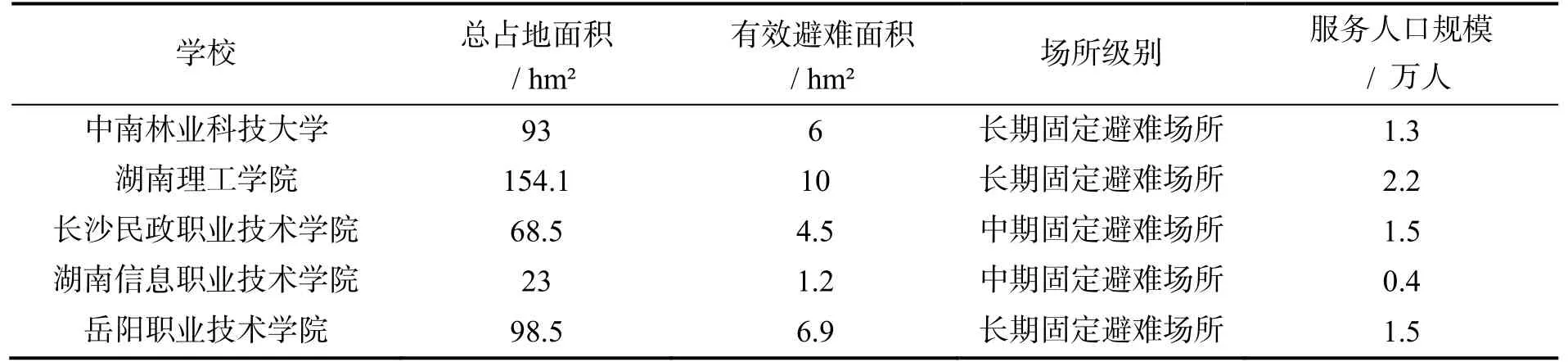

从表7来看,根据学校规模,按照规范确定不同级别应急避难场所,根据不同避难期人均有效避难面积计算出服务人口规模,并结合规范要求布置,在保障基本生活条件的基础上,同时做到平灾结合,例如空地平时为休闲场所,灾时为临时住宿场所等.

表7 高校避难级别以及服务人口规模

(2)防灾设施建设从制度到实施阶段提出“三化标准”

第一,制度规范化.高校自身结合区域气候、地形地势等,因地制宜地形成从定位、定性到定量的科学防灾规划,同时还应该做到与多方交流,结合信息反馈、联合施教等构成多方互动制度.第二,布局合理化.宏观层面,在制度规范化的基础上,依据防灾服务范围和各类城市自身要素,科学选址.微观层面,高校内部空间构造做到配套设施完善,形成以应急指挥中心、道路交通系统等为主的合理内部空间.第三,服务人性化.防灾设施规划设计应充分考虑师生行为需求,规划高校的防灾设施种类、布置方位.布局以宿舍区、球场为主要规划点,与周边基础设施合理结合,尽量覆盖人员流动量大的区域,做到从师生需求到实施建设的服务人性化.

2.3 构架高校“广义无障碍”

在上述无障碍和防灾系统完善后,以无障碍设施为基础,构建“无障碍防灾”系统,共同形成高校通用设计.与此同时,从形态细部到范围规划,从物质空间到精神世界,多方考虑所有使用者,其具体要点为:

(1)服务对象与实施建设紧密联系:构建公平高校平台

通用设计在引入高校时,要明确通用设计并不是一种规范,或是一种在规划设计时参考的某种标准,它是以使用对象为基本的一种全面设计.深入体会分析适用对象的活动规律,结合高校所在的周边环境,将“广义无障碍”贯彻高校实施建设,营造真正通用意义上的生活和学习校园环境.

(2)防灾系统与无障碍设施紧密联系:形成“广义无障碍”

随着疫情突发,数据显示,除了“唤醒”沉睡的无障碍设施,高校的防灾设施也同样存在“缺位”,特殊人群无法正常使用,如此“短板”,使得防灾设施面临“缺乏关爱”的尴尬.因此,为确保防灾设施和无障碍设施的网络系统运行,应以“底线无障碍设施”和“支撑防灾设施”共同构成以人为本的“广义无障碍”普适设计.

(3)设计要点

第一,设计公平性,无特定适用人群.服务对象广,满足多方需求;保证服务对象的监督权、隐私权,实行平等的问责监督.第二,设计自由性,以特殊人群需求为底线,无特定适用情形,遵循防灾避难场所可接近性和可交往性的要求.第三,设计明确性,易于理解使用.考虑服务人群的五感信息接收需求,及时提供防灾信息.

3 结论

面对高校无障碍设施和防灾设施的现状,通过高校调查分析,本文提出逾越“短板”障碍,构建防灾“骨架”,以无障碍设施为基础,形成无障碍通用设计系统,并建议设计强调公平、自由、明确,保障其受用者为所有使用者,能从心理上和生理上照顾特殊人群,达到“内心无障碍化”,又能保障防灾系统的正常运行.当然,解决高校防灾设施、无障碍设施问题仍然需要更多理论和实践探索,高校“广义无障碍”能否实地实践,还需不断深入研究.