论早期新诗选本中的分类问题

2021-07-13段曦

段 曦

(菏泽学院 人文与新闻传播学院,山东 菏泽 274015)

在1920年1月上海新诗社出版部出版的《新诗集》(第一编)中编辑部将新诗按照写实类、写景类、写意类、写情类进行分类汇编。在1920年8月上海崇文书局出版的《分类白话诗选》中,许德邻也将新诗分为写景类、写实类、写情类、写意类四类。虽然分类顺序先后不一,但可以看出这两个选本的编选者在对早期新诗进行编选的过程中都将新诗分为四类,即写实类、写景类、写意类、写情类。早期新诗选本中的这一分类现象十分特别,它在新诗发展的初期出现,具有独特的研究意义。

一

《新诗集》一共选入新诗102首,写实类、写景类、写意类、写情类分别选入33首、16首、29首、24首,所占比例分别为32%、16%、28%、24%。《分类白话诗选》共选新诗233首(组),写景类、写实类、写情类、写意类各选入43首、58首、62首、70首,所占比例分别是18%、25%、27%、30%。由此可以看出,《新诗集》的编选者侧重于写实类的选择,而许德邻更侧重于写意类和写情类诗歌。但总的说来,早期新诗的编选者均侧重于写实类、写意类和写情类这三类诗歌的选择。这样的侧重,一方面体现出了早期新诗的“写实”特色及注重“说理”的一面,另一方面也体现了编选者有意对写实类和写意类的诗歌进行发扬。

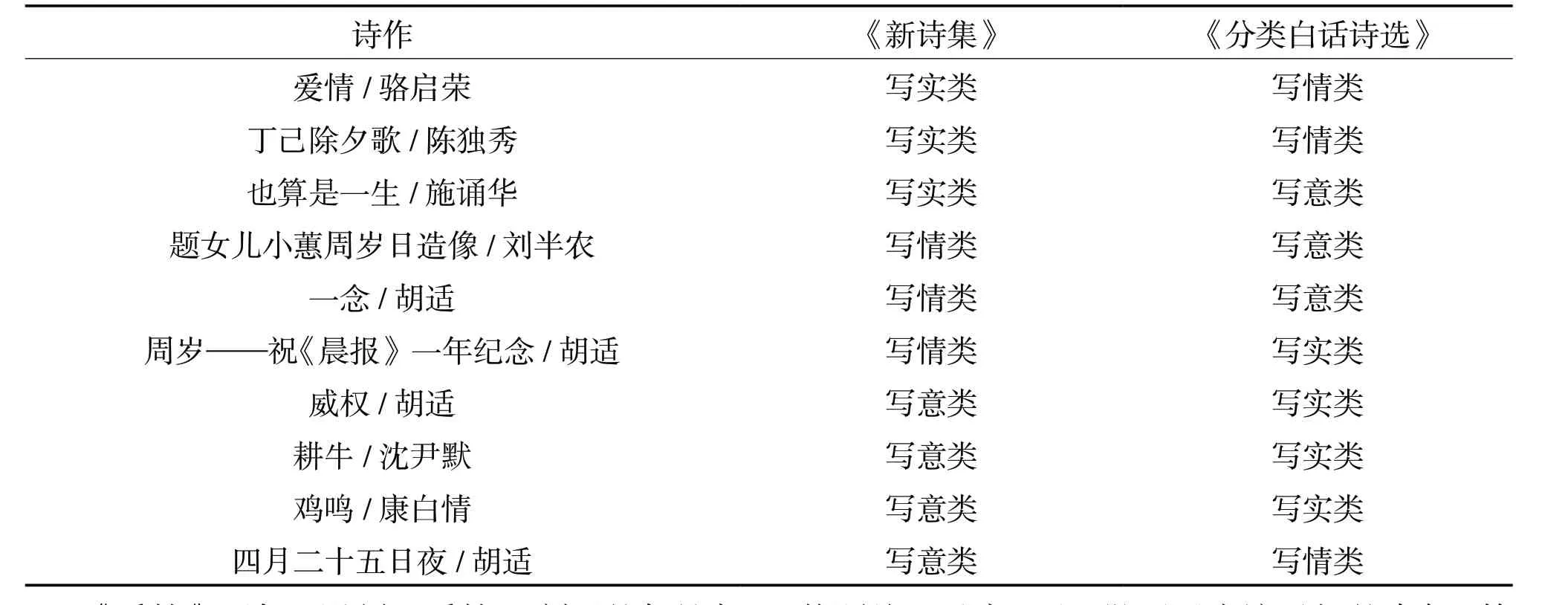

两本诗选共同选入写实类23首①《人力车夫》胡适、《卖萝卜人》刘半农、《铁匠》寒星、《学徒苦》刘半农、《女丐》辛白、《相隔一层纸》刘半农、《雪》罗家伦、《乡下人》沈玄庐、《两个扫雪的人》周作人、《两种声音》子壮、《辍了课的第一点钟里》郭沫若、《先生和听差》康白情、《昨日今日》辛白、《杂诗两首》顾诚吾、《湖南小儿的话》李剑农、《湖南的路上》俍工、《夜游上海所见》沈玄庐、《糊涂账》辛白、《罗威尔的诗》吴统续、《穷人的怨恨》孙祖宏、《愿意》左学训、《牛》康白情、《画家》周作人。,写景类15首①《暮登泰山西望》康白情、《日观峰看浴日》康白情、《小河》周作人、《生机》沈尹默、《除夕入香山》罗家伦、《深秋永定城门上晚景》傅斯年、《公园里的二月蓝》沈尹默、《冬夜之公园》俞平伯、《老头子和小孩子》傅斯年、《无聊》刘半农、《山中》顾诚吾、《春水船》俞平伯、《春意》兼士、《初冬京奉道中》王统照、《冬夜》李书渠。,写意类17首②《解放》拯圜(《分类白话诗选》作默圜)、《鸟》陈衡哲、《新光》德、《毁灭》执信、《乐观》胡适、《理想的实现》震勋、《老鸦》胡适、《本来干他什么事》王志瑞、《折杨柳》蜀狂、《霜》观海、《落叶》寒星、《人与时》唐俟、《一只飞雁》仲苏、《雨》负雪、《冬天的青菜》季畴。,写情类5首③《送任叔永回四川》胡适、《新婚杂诗》胡适、《十二月一日到家》胡适、《吊板垣先生》戴季陶、《想》沈玄庐。。写实类以描摹社会现状的诗歌居多,写景类多以游记诗歌为主,写意类多描写抽象的主题或思想,而写情类则大多抒写送别及悼念之情。早期的新诗编选者应该是以新诗最突出的表现内容为特征,以此对其进行分类,然而无论是写实、写意还是写景,最终都涉及写情,这是由诗歌的抒情本质所决定的。尽管早期新诗编选者达成了将诗歌分为四类的共识,但是诗歌确实并不是那么容易可以分类的,因此在具体的分类上还是出现了分歧。有10首新诗同时入选两本诗集,却被归为不同的类别,具体情况见下表:

诗作 《新诗集》 《分类白话诗选》爱情/骆启荣 写实类 写情类丁己除夕歌/陈独秀 写实类 写情类也算是一生/施诵华 写实类 写意类题女儿小蕙周岁日造像/刘半农 写情类 写意类一念/胡适 写情类 写意类周岁——祝《晨报》一年纪念/胡适 写情类 写实类威权/胡适 写意类 写实类耕牛/沈尹默 写意类 写实类鸡鸣/康白情 写意类 写实类四月二十五日夜/胡适 写意类 写情类

《爱情》一诗,虽题为“爱情”,刻画的却是寒冷雪夜贫穷的母亲与孩子之间的悲哀和苦楚的一幕,这是写实;然而这“实”的背后却蕴含着脉脉的母子温情。因此,无论是归为写实类抑或写情类都有一定的道理可言。《丁己除夕歌》(《分类白话诗选》作《除夕歌》)一诗中,陈独秀将千言万语凝聚在除夕歌中,他谈到自己的愁也谈到社会上的贫富差别,既可以说是写情,也可以说是写实,并不能得出定论。在《也算是一生》这首诗中,诗人描述了“他”有美人在侧,母亲在旁,一家人都规劝他循规蹈矩地守好现世的福祉,于是他顺从地过完一生,抛下了本该承担的责任。第三人称的写法使我们近距离地观察了“他”以及“他”的一生,“他”可以代表当时社会上的许多人,这首诗的写实色彩极浓,然而其寓意深刻意味无穷,能够引起读者对人生的思考,因此归为写实类或写意类皆可。《题女儿小蕙周岁日造像》一诗是刘半农在女儿周岁生日时所作,父亲对女儿的浓情与关爱清晰可见,但刘半农更是写出了孩童的无忧无虑——“你是天地间的活神仙!是自然界不加冕的皇帝!”人类幼年时期的美好与无知,恰恰是最难得的,这首诗很难限定于是写情类或是写意类。《一念》写的是心头的一念在瞬间的转移,不受时间空间的限制,随心所至,因写到“若真害个刻骨的相思”,似乎是写情,但全篇又透着一种智慧的思想,更可以是算作写意。《周岁——祝〈晨报〉一年纪念》是胡适在晨报一周年纪念时所写,全诗描写小孩子过周岁生日时的场面,胡适在诗中送上祝福,可以说是写实,也可以说满含诗人的祝福之情。《威权》以拟人的手法描写抽象的“威权”高高在上,奴役奴隶,然而最终被同心合力反抗的奴隶们扳倒以致跌死。诗人表达的是抽象的事物,却使用了具体的实的描写。《耕牛》以一种讽喻的口吻描写了当时的社会混乱:吓死了耕牛不要紧,“反正只是少种几亩地,少出几粒米。好在米少的地方也少人,哪里还愁有人会饿死?”寥寥数语,真实中透露着悲哀,反讽中饱含着深情,体现出诗人对社会的关注。《鸡鸣》描写清晨公鸡打鸣几家人起床的晨景,末了又出现一句“天下也有叫不醒的哥哥——哪里都像我们一家子!”既可以说是写实,又可以说末句分明抒发着几分可以咀嚼的深意。《四月二十五日夜》(《分类白话诗选》作《四月二十五夜》)一诗中,诗人对着月光满地回想起往日的情思,他感谢这月亮使他找回了自己,却又担心明夜无处寻到这样的月光。这首诗写得很美,既富有哲思又饱含情感,很难将其归为写意类或是写情类。

通过以上对这10首诗的分析,可以得出的结论是,不论是《新诗集》还是《分类白话诗选》,对这10首诗的分类显然是存在问题的,在今天看来,我们很难将它们确切地归为其中的某一类。但这并不是说没有出现分歧的其余诗歌的分类就是合理的,之所以只以这10首诗为例而没有对其余的诗歌进行具体分析,是因为这10首诗在两个选本中同时出现,而且分类上出现的分歧十分明显,因此具有一定的代表性。其次,出现分类分歧的10首诗都仅限于写实类、写情类和写意类,而写景类完全没有涉及,这也是十分值得思考的现象。“写景”一直是中国古典诗歌的传统,早期诗人们善于写景,因此无论是新诗人还是编选者对于表现内容为“景”的诗歌都十分熟悉和了解,所以编选者在以“写景”为突出特征进行分类时并不会出现写景类与其他分类混淆的状况。可见,白话新诗努力想摆脱传统的束缚,但传统早已根深蒂固,一时难以摆脱。而写实、写意与写情此三类出现分歧,则可以理解为是编选者对诗歌内容及表达的思想情感的不同理解与体会所导致。

简言之,通过对新诗选本中的分类现象稍加梳理,问题便由此产生——为什么会出现这样的分类?以及诗歌究竟可不可以这样分类?

二

关于这四个分类,《新诗集》在序言《吾们为什么要印新诗集?》一文中作出了如下定义:“写实类,这一类诗都是描摹社会上种种现象。写景类,这一类诗都是描摹自然界种种景色。写意类,这一类诗都是含蓄很正确,很高尚的思想。写情类,这一类诗都是表抒那很优美,很纯洁的情感。”对于为何会出现这样的分类,序言中也略作了说明:“研究新诗,如果他要进步,必定先要用一番功夫批评那已经做好的诗,批评要从比较入手。现在把他分类印好,吾们比较起来也容易一些,那么批评起来,更觉高兴一些。”[1]可见,初期新诗选本的出现一方面是为了便于读者阅读和参考,另一方面则是寻求通过批评而对新诗规范和发展方向达成共识。《分类白话诗选》沿袭这一步调,试图通过选本的编选“把白话诗的声浪竭力的提高来”,至于分门别类的编制,许德邻坦承这“原不是我的初心,因为热心提倡新诗的诸君子,恰好有这一个模范”。[2]许德邻学着步武,收集了1916至1919年间发表的白话诗,为后人提供了一部很能反映当时新诗创作的选本。

关于这种分类方式的出现,应该首先将其放置于当时的文学的环境中进行讨论。1917年胡适在《新青年》第二卷第5号上发表了《文学改良刍议》,陈独秀紧随其后发表了《文学革命论》,文学革命自此展开。胡适在《文学改良刍议》一文中论及文学改良须从八事入手,第一条就是“须言之有物”,胡适认为近世文学的一个大的问题就是言之无物,因此“吾所谓‘物’,约有二事:(一)情感,(二)思想”[3]。胡适认为情感是文学的灵魂,文学因有思想而益贵,思想也因有文学的价值而愈有价值,可见胡适对情与思的重视。陈独秀在《文学革命论》一文中提出:“革命军三大主义:曰:推倒雕琢的阿谀的贵族文学,建设平易的抒情的国民文学;曰:推倒陈腐的铺张的古典文学,建设新鲜的立诚的写实文学;曰:推倒迂晦的艰涩的山林文学,建设明了的通俗的社会文学。”[4]相对于胡适的温和谦逊,陈独秀明确地提出了建设国民文学、写实文学和社会文学三大具体主张。文学革命的先驱胡适和陈独秀的纲领性文章在当时的文学界产生了广泛的影响,特别是胡适写于同年10月的《谈新诗》更是“差不多成为诗的创造和批评的金科玉律了”,《谈新诗》里提出自然的节奏,具体的做法等主张几乎都为当时的新诗人所信奉,“新潮,少年中国,星期评论,以及文学研究会诸作者,大体上也这般作他们的诗”。因此,早期白话诗歌的写作者侧重于写实以及思想的表达,而具体的实的描写这一手法的运用,更是得自于胡适后来所提倡的“诗的经验主义,可以代表当时一般作诗的态度。那便是以描写实生活为主题,而不重想象,中国诗的传统原本如此”[5]。朱自清认为这一时期的写景诗特别发达,也可以归为这个缘故所致。初期白话诗歌中的写景尤为突出,一方面受到传统写作习惯和思维定式的影响;另一方面诗人习于写景,他们以此为切入点进行尝试也是无可厚非。可以说,这个四个分类的出现与当时的诗歌创作具有一定的关联。初期白话诗人在诗歌创作中注重写景,推崇“写实”和“说理”,因此“写实”“写景”“写意”“写情”这样的分类的出现均与新诗创作中的突出特征在某种程度上吻合,也与此时期胡适重视情感与思想以及陈独秀推崇写实文学有一定的契合,相信这并非纯属偶然。

其次,白话新诗发展至“五四运动”时期,已经蔚为大观。但是,此时的新诗仍处于一个草创时期,仍然缺乏有效的规范和引导。新诗提倡者们通过编选已经发表的新诗,试图进一步对新诗进行规范。早期白话诗人在创作中试图与中国古典诗歌传统拉开距离,甚至全盘否定传统,早期新诗编选者似乎也正在朝这个方向努力。《新诗集》的编选者将诗歌分为写实类、写景类、写意类、写情类,似乎正是要将白话新诗与古典诗歌的“托物言志”“借景抒情”的传统彻底分离开来。因此“物”与“志”,“景”与“情”被人为地刻意地分开了,编选者通过这样的分类方式所编选的新诗选本,向新诗创作者和阅读者传递了这样一个讯息:在新诗的创作中,不能再沿袭传统的托物言志和即景抒情的步调,而应该专注于具体的描写,写实即写实,写景即写景。但是这样一来,新诗注重具体的实的描写,而将感情剥离开来,缺乏情感的热烈,导致了叙述的平直和语言的寡淡。

最后,我国自古代起就十分注重文学作品的编选整理,分类意识更是自古就有,最早的分类意识的出现可以追溯到《诗经》,按乐曲不同分为风、雅、颂。此后自唐开始,分类编选的诗歌选本逐渐增多,至元、明、清都未曾断绝。中国古代的选本分类多为按时代分、按作家分、按文体分和按内容分。早期新诗选本中的四个分类倾向于按内容分,但又与古代的按内容分不同。以唐诗为例,古代选家按内容分为登览、怀古、宴集、送别、寄赠等等,十分细致琐碎。而写实、写景、写意、写情四类则逻辑清晰涵盖较广,相信与“五四时期”“德先生”的引进不无关系,尤其是当时的文体分类,如小说、戏剧、散文均自西方引进,科学主义的大力发扬或许使得当时的编选者倾向于用类似自然科学尤其是生物科学的分类方法将新诗的内容严格定义并加以区分,以达到对新诗的规范和引导。但是这种将科学主义的死板严苛的分类应用于诗歌之上,仍然是值得商榷的。

三

在《新诗集》和《分类白话诗选》这两本早期新诗选本中出现的将诗歌分为写实类、写景类、写情类、写意类的方式,是十分独特的,此前的选本中没有这样的分类出现,此后也再没有出现过。这种分类方式在早期新诗选本中的出现,具有独特的文学史意义。在新诗发展初期,编选者们按照写实、写景、写意、写情对新诗进行分类汇编,通过对不同类别的侧重体现了他们对新诗的一种引导,如在《新诗集》的编选中,写实类诗歌占了很大的比重,一方面体现出当时已经发表的新诗“写实”的特色十分明显,也可以想见当时关注社会现实的诗作绝不在少数。另一方面,编选者对写实类诗歌的侧重,亦体现了其有意发扬写实类诗歌,有意引导新诗学习者和创作者多关注社会现实,多作这样的新诗。在文学革命如火如荼的进行过程中,新诗相对于文学的其他领域,其革新与变化是相对较为困难的,因此,在白话新诗草创时期,编选者通过对选本的编选以期达到对新诗的规范,在当时是十分有必要的。分类作为早期编选者借助的一个手段,其用意十分明显,即对新诗进行一种有效的引导,尽管这样的分类方式的确存在不妥之处,但编选者的努力和勇气是值得肯定的,我们应该以一种包容的眼光看待,而不应过分苛责。

在写实、写景、写情、写意这四类的细分之下,新诗选本首先试图引导新诗跳出传统的窠臼,避免陈词套语。胡适曾在《文学改良刍议》中对陈词滥调的诗文大加贬斥,认为“其流弊所至,遂令国中生出许多似是而非,貌似而实非之诗文”,想要去滥调套语,别无他法,“惟在人人以其耳目所亲见亲闻所亲身阅历之事物,一一自己铸词以形容描写之”[4]。因此胡适提出“诗须要用具体的做法、不可用抽象的说法。凡是好诗,都是具体的、越偏向具体的、越有诗意诗味”[1]。而写实、写景、写情、写意这四个分类正是将表现内容具体细分开来,使得新诗学习者们在阅读新诗人的作品时意识到新诗人的具体的写法,并在这样的分类选本中学习新诗人的具体的做法。王光明也曾评价道:“如果说它有什么诗歌意义的话,那就是以‘具体性’的写作避免程式化和陈言套语的写作。”[6]

其次,通过这四个分类,可以看出早期新诗编选者提倡以“真”为诗学原则。早在1917年刘半农就已经在《诗与小说精神上之革新》中指出:“现已成假诗的世界。……时代有古今,物质有新旧,这个真字,却是唯一无二,断断不随着时代变化的。”[7]他提出要描写自然界中最动人的事物,情感界中最有趣味的遭遇,而没有亲眼见过亲身经历过的绝不妄为描写。以这两个选本为例,我们可以看出“他们所标明的写景诗、写实诗,大多数都是诗人们生活中的所见所闻,比较真实地刻画了黑暗中国的社会生活画面和自然光景,他们所标明的写情类和写意类诗,大都较好地贯彻了说真话道真情的原则”[8],新诗所具有的新精神,其中之一就是描写真实的生活、抒发真实的情感。

再次,这种分类方式力图与古代诗歌“托物言志”“借景抒情”的传统拉开距离,体现了新诗提倡者和编选者与传统决裂的决心,尽管事实上这并不能起到彻底的作用,但是这样的分类选本的确可以给新诗人树立一个避开传统的写作模式的规范,引导新诗从内容走向形式的革新。在新诗发展的初期,“诗歌理论过于笼统和宏观,缺乏操作上的技术层面的更具体更微观的阐释”[9],然而这两个选本的分类方式恰恰给新诗的创作指出了一种可行的方式,为新诗的发展方向提出了一个具体的构想,即新诗应该以“真的”和“具体的”美学原则为规范,并且呈现出与传统截然不同的诗学追求。

最后,早期新诗编选者其实已经注意到这样的分类方式存在不妥之处,因此在1922年8月出版的《新诗年选》(一九一九),北社同人就没有再沿用这样的分类方法,在弁言中他们说道:“我们觉得诗是很不容易分类的。”[10]《新诗年选》(一九一九)是按作者进行编选,这样的编选方式朱自清先生在编选《中国新文学大系·诗集》时也沿用下来。这体现了早期新诗编选者的自觉意识和自我反拨,新诗的编选如同新诗的发展一样,在曲折中前进。新诗人、提倡者和编选者的身份在很多时候均有所重叠,正是因为有着他们的自觉努力,新诗在面临着诸多问题和困难的最初发展时期,仍能处于缓慢的进步之中。在早期新诗选本中,新诗提倡者通过分类的方式,竭力对新诗进行引导和规范,尽管存在偏颇之处,但他们的努力是富有价值并且值得肯定的。在百年后的今天,这两本特殊的分类选本呈现了早期诗歌景观的另一番面貌,也为后人的批评与研究提供了一个宝贵的基础。