慢跑技术动作的足底压力分布特征研究

2021-07-12胡宗祥吕仁和陈育青

胡宗祥,吕仁和,陈育青

(集美大学体育学院,福建 厦门 361021)

慢跑作为一项健身运动,以其简单、经济,并能改善新陈代谢,提高健康水平以及防治疾病的优点,受到广大群众的欢迎。近些年来,随着参加慢跑运动的人数的增加,由慢跑引发的运动损伤也越来越受到人们的重视,有数据显示其损伤率高达37 %~56 %[1]。这些损伤不仅影响到行走,而且还影响到人们的身体健康。在日常生活中单纯由慢跑引起的运动损伤主要是以慢性损伤为主,很少发生急性的严重损伤,损伤的部位主要集中在下肢,这与慢跑中人体足部的受力特征有着直接的关系[2]。由于足底压力分布研究可获取跑步时足底与支撑面之间的压力分布状态,包括步态周期中的有关时间和力学参数值,以及下肢结构功能与整个身体姿势控制等情况,成为步态分析的重要组成部分,对分析慢跑下肢动作特点以及存在的危险因素具有重要意义。因此本研究通过运用足底压力分布测试系统,获得慢跑下肢技术动作中足底的各个区域的压强峰值、冲量以及足底压力的各时间参数,以期揭示慢跑动作技术的足底压力分布特征及致伤危险因素,为制定合理的慢跑动作技术和预防损伤提供一定的理论依据。另外,由于几乎所有的健身慢跑都是在穿鞋的情况下进行的,而鞋对足底压力的分布有较大的影响,为了能更客观地了解足底压力的特征,我们同时测试了光脚跑状态的足底压力分布情况,并与穿鞋跑状态下的足底压力进行对比,从而避免了单纯由鞋所造成的影响,也可为跑鞋的设计提供参考。

1 研究方法

1.1 研究对象

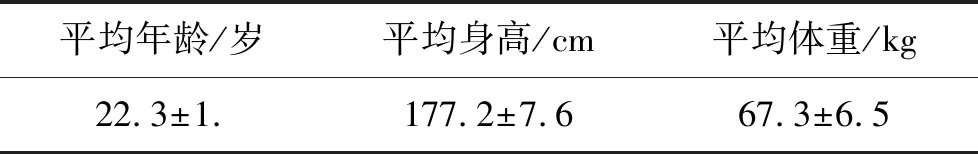

本研究挑选青年男大学生共51名作为受试者,受试者足部无平足、拇外翻等畸形现象,体型匀称,身体健康,也无踝关节不稳等下肢关节损伤史,具体情况如表1。

表1 研究对象个人数据资料

1.2 测试仪器

应用Footscn足底压力分布测试系统获得慢跑支撑阶段足底压力分布及变化情况。该系统由1米压力平板(长100厘米,宽45厘米)、数据采集盒和笔记本电脑组成,足底压力测试的采集时间为6秒,采集频率为125赫兹。

1.3 实验过程

一般认为慢跑的速度是在2.5m/s到4m/s之间,目前国内外对慢跑的研究多集中在3m/s~4m/s之间,本研究则选用3.15m/s左右的速度。

在测试前要求受试者做好充分的准备活动,在测试过程中,要求受试者的右腿正好落在平板上,每名受试者共测光脚5组和穿鞋5组。

1.4 数据处理

本次对足底压力的研究,采用Footscn足底压力系统进行数据采集,运用Footscan足底压力系统分析软件对原始数据进行处理,后用Microsoft Excel软件进行分析和处理。

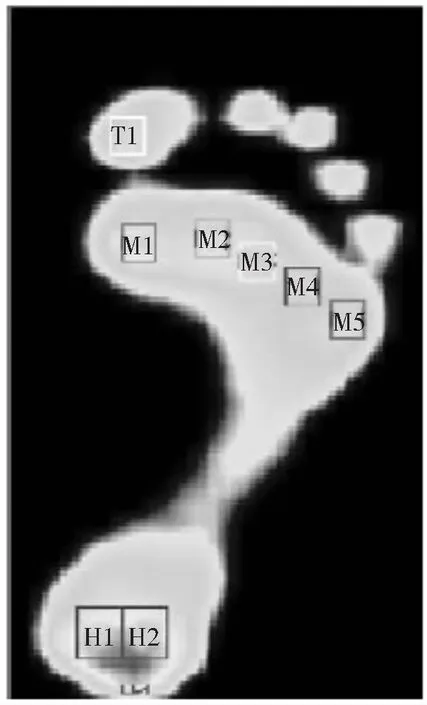

本研究把足底分为8个区域(图1),即内侧足跟(H1)、外侧足跟(H2)、第1跖骨头(M1)、第2跖骨头(M2)、第3跖骨头(M3)、第4跖骨头(M4)、第5跖骨头(M5)和大拇趾(T1)。

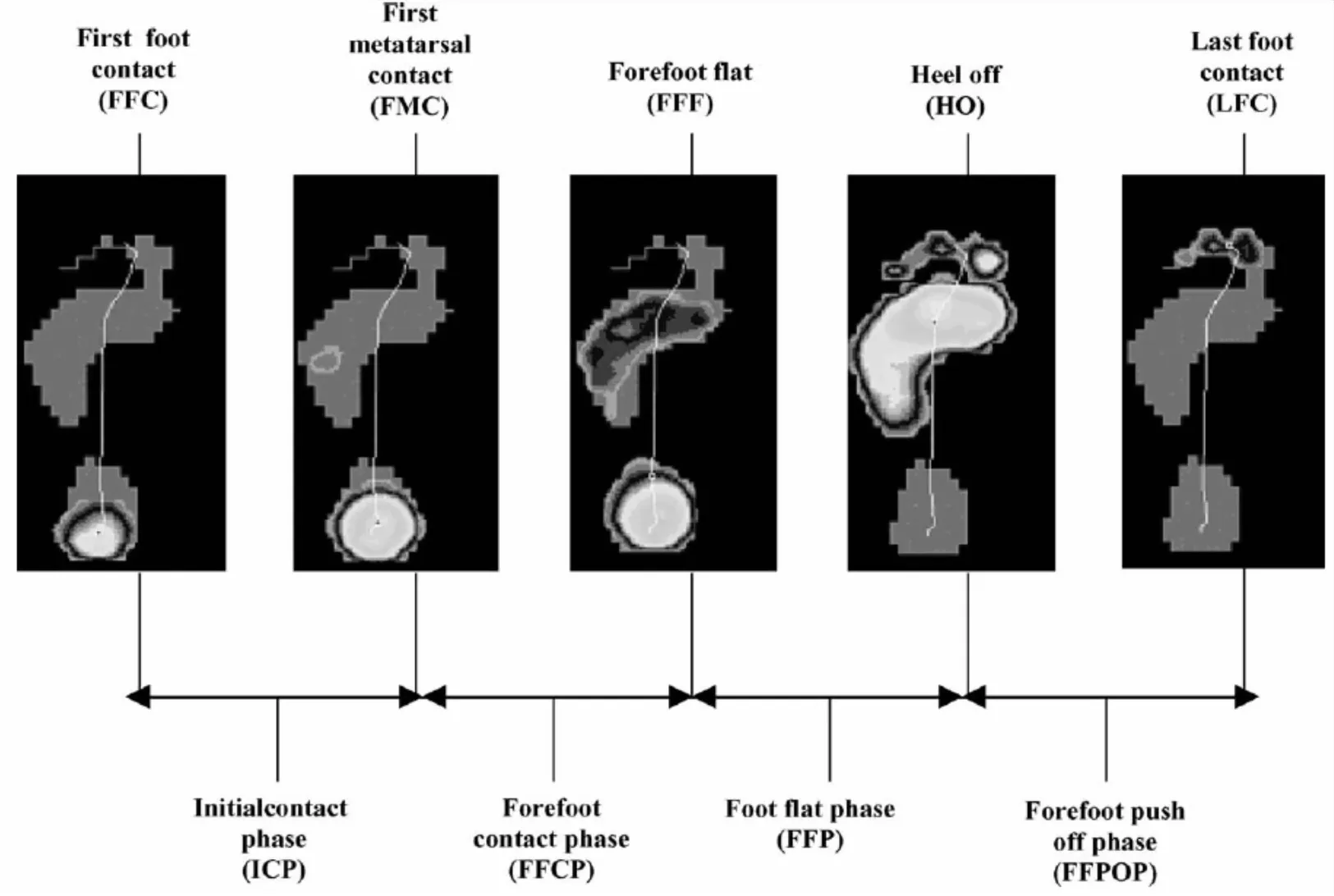

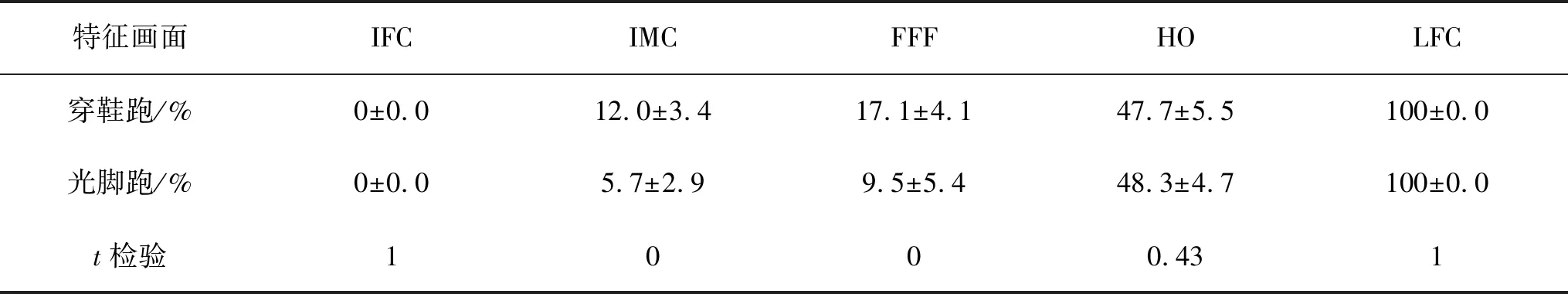

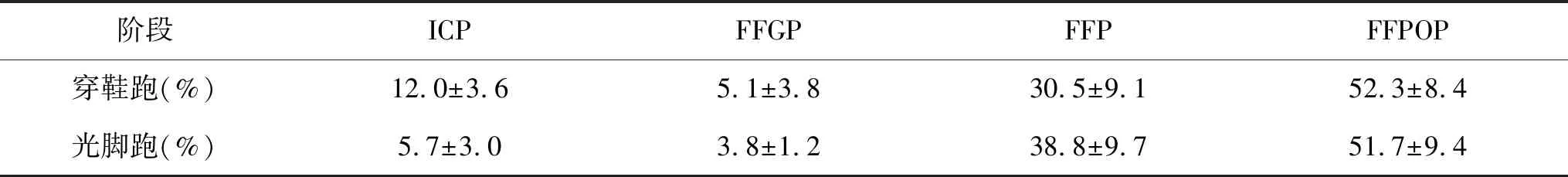

分析指标主要有:计算脚底 8 个区域的压强峰值、绝对冲量(平均压力×着地时间);到达最大压强的时间、各个区触地瞬间时间、各个区离地瞬间时间、总触地时间(TFC)、足最初触地时间(IFC)、第一跖骨触地时间(IMC)、前脚掌触地时间(FFF)、足跟离地瞬间时间(HO)、足离地瞬间时间(LFC)。通常我们把整个支撑过程划分为4个阶段(如图13所示),即最初触地阶段(即ICP=IMC-IFC)、前脚掌触地阶段(即FFCP=FFF-IMC)、全脚掌触地阶段(即FFP=HO-FFF)和前脚掌蹬离地阶段(即FFPOP=LFC-HO)。

图1 足底压力各分区

2 结果与分析

2.1 足底各区域压强和冲量的分析

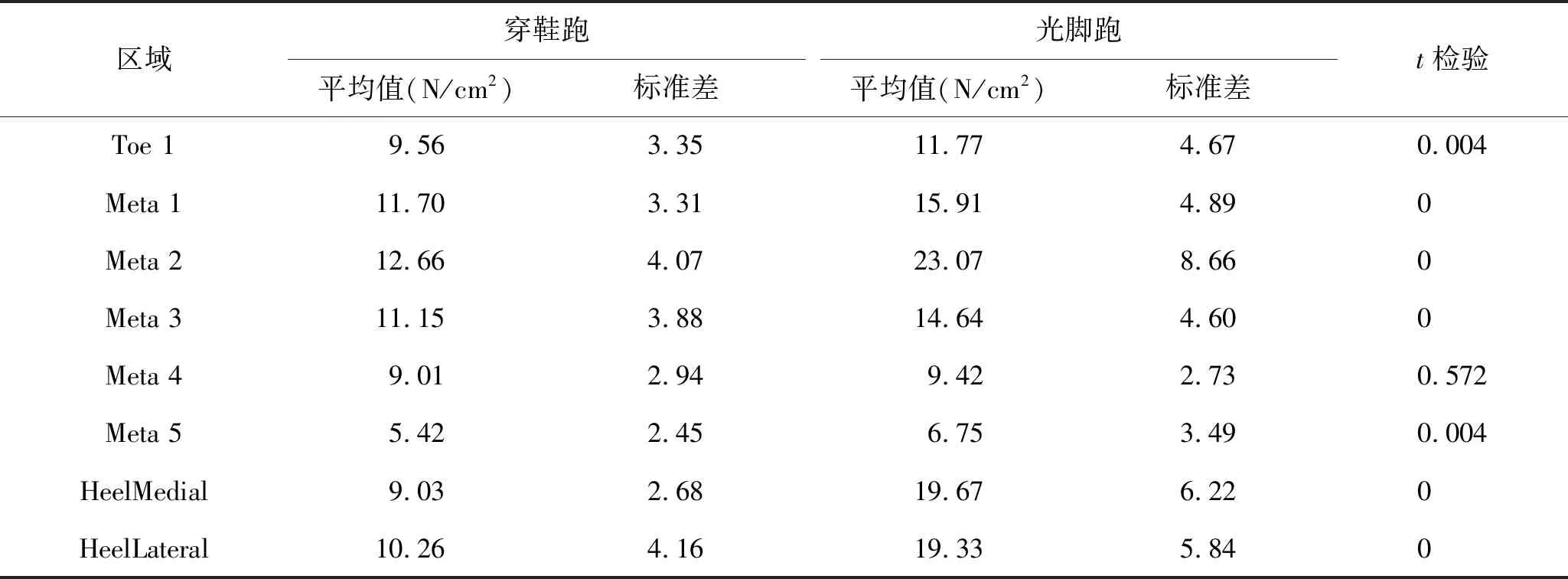

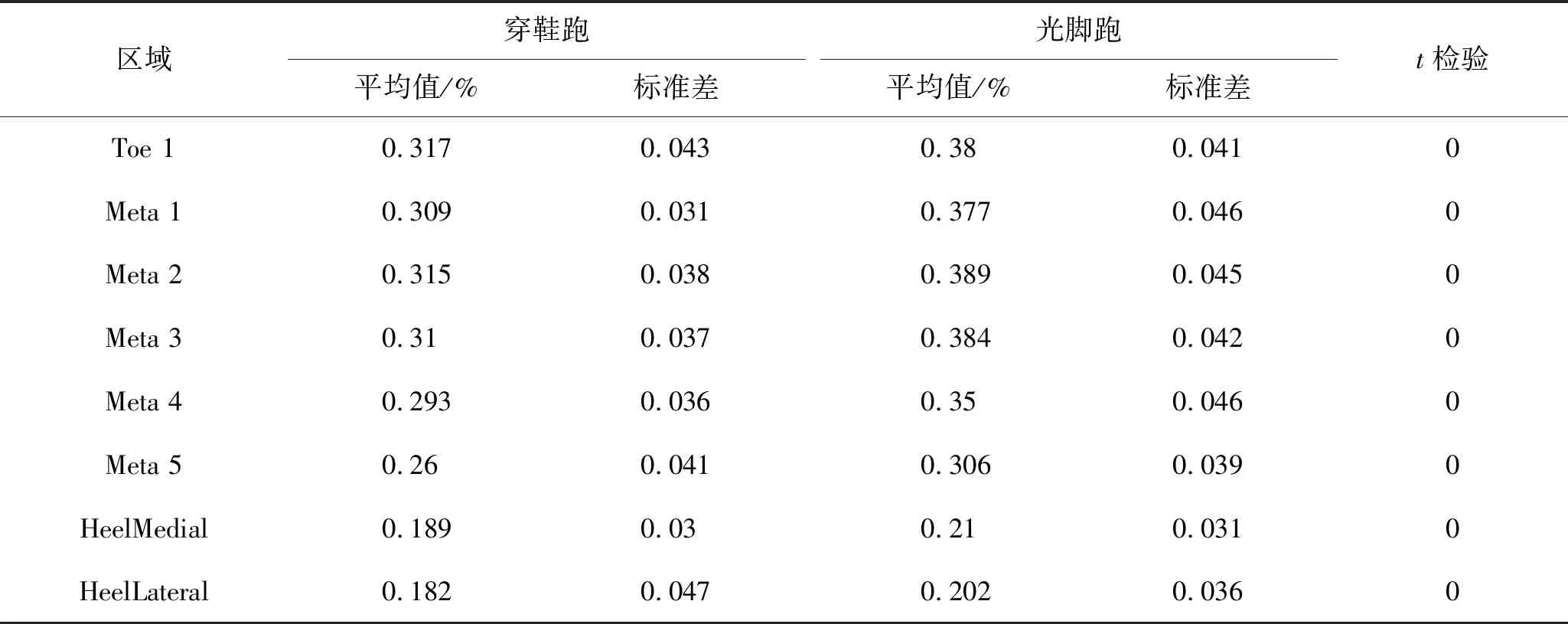

压强峰值是反映足底压力分布的重要指标,压强峰值的大小和部位对于足部疲劳的积累和损伤的发生具有重要的影响[3]。一般以足大趾、第 1、2、3、4、5 跖骨和足跟内侧、外侧 8 个点的最大压强来反映足底的整体最大压强分布(图2)。从表2中可以看出,在穿鞋跑中最大压强发生在前足的中部即第 2 跖骨区,然后依次是第1跖骨、第3跖骨、跟骨、第1脚趾、第4跖骨和第5跖骨。而在光脚跑中最大压强值也是发生在第2跖骨,然后依次是跟骨、第1跖骨、第3跖骨、第1趾骨、第4跖骨和第5跖骨。最大压强也反映对外来冲击起负荷作用的部位,由此可以看出在穿鞋跑时,足的前内侧部是最主要的承受冲击性负荷的部位,而光脚跑时足跟与足前内中部则是主要的承受冲击性负荷的部位。有多项研究表明,冲击力与疲劳性运动损伤有关[4],因此这些部位也是过度疲劳易发位置。

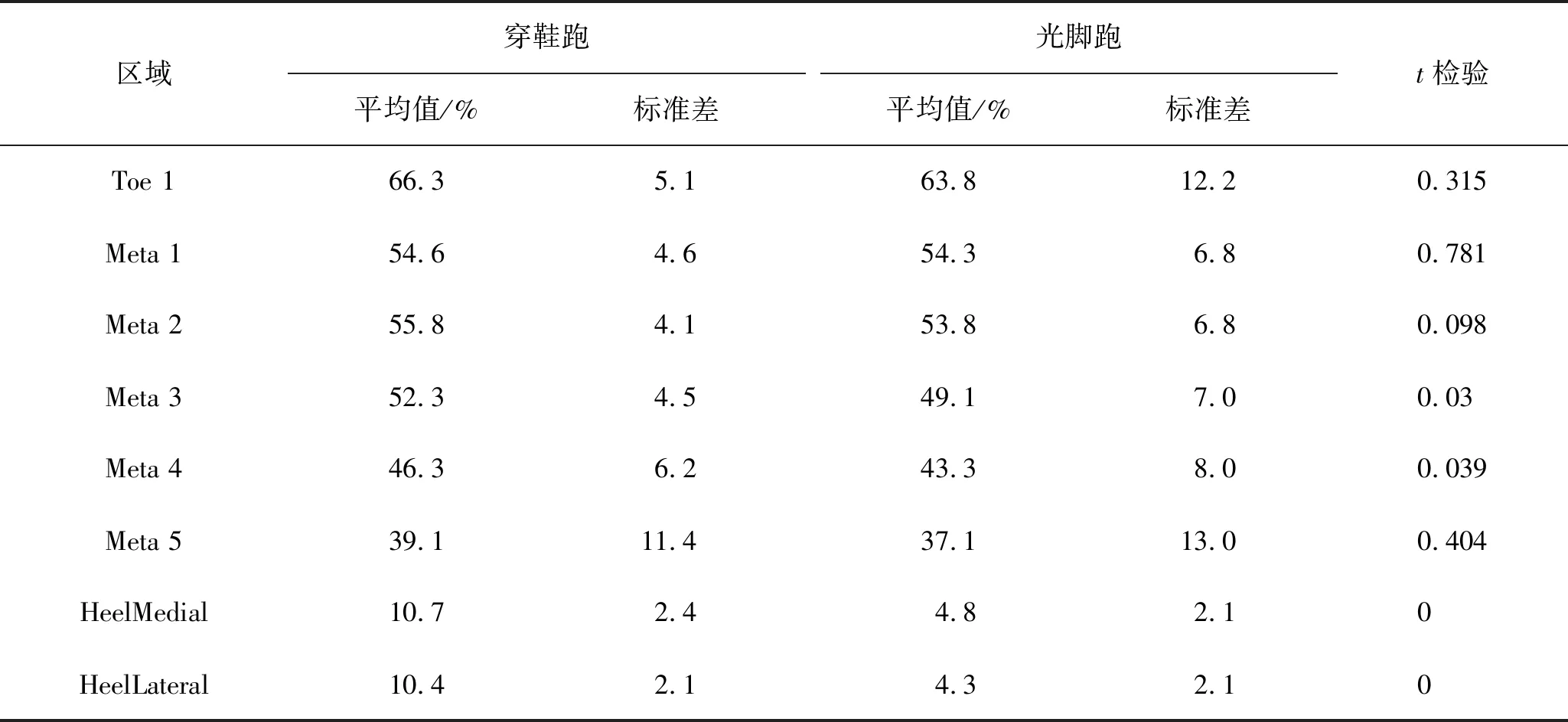

图2 支撑过程各特征画面及各相对阶段

表2 右足底各部位最大压强值

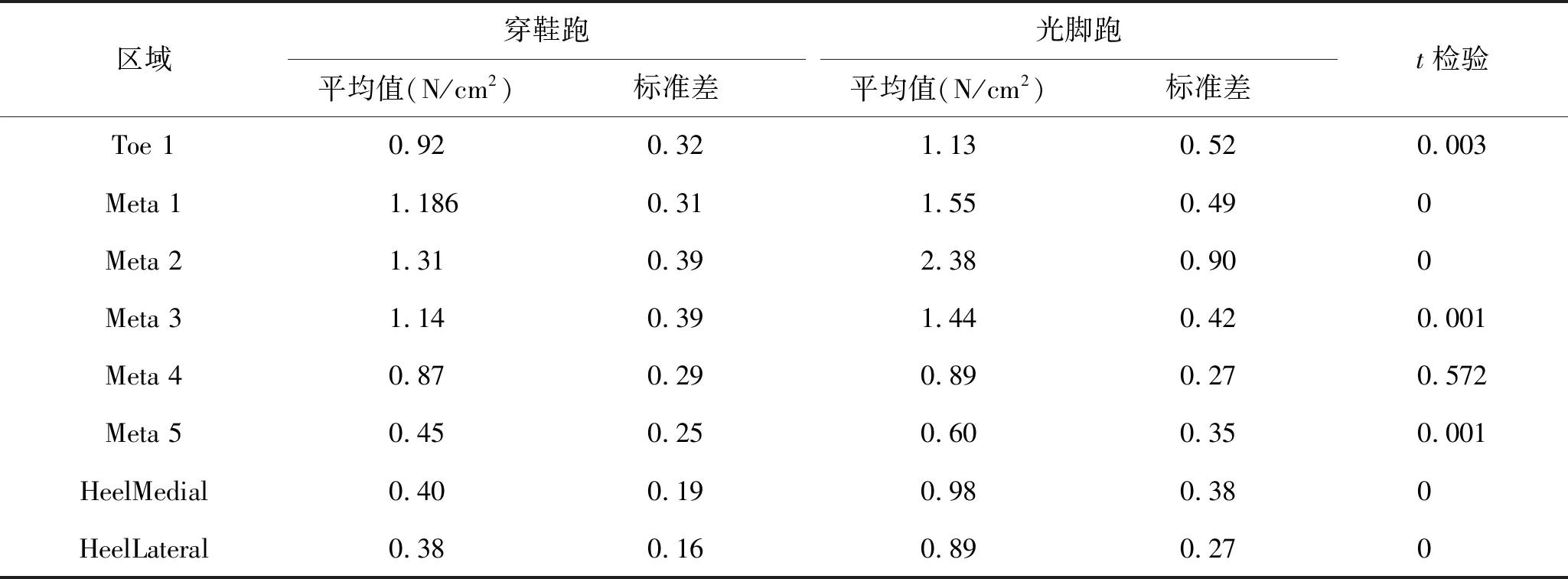

虽然最大足底压强值的大小和部位对疲劳的积累和损伤有重要关系,但是在探讨足部伤害机制时,除了要考虑最大足底压强值外,也需要考虑足底与地面接触时间的累积效应[5]。事实上,无论是物体的运动还是人体的运动,都存在连续受到外力作用的现象,最大压强反映的是每个区域单位面积瞬间受到的最大绝对作用力的值,而不能说明物体在受外力作用过程中运动状态变化的情况。因此探讨足底压强与时间的积分值对判断运动对人足的伤害也是非常重要的。在足底压力分析中,足底压强-时间积分值正好反映了力在一定时间间隔内的累积效应。从表3可以看出,最大冲量也是在第2跖骨,然后依次是第1跖骨、第3跖骨、拇趾、第4跖骨、第5跖骨,最后才是跟骨,而在光脚跑中,最大冲量发生在第2跖骨,然后依次是第1跖骨、第3跖骨、第1趾骨、跟骨、第4跖骨和第5跖骨。虽然光脚跑和穿鞋跑存在着非常显著的差异,但是在这8个区域中,无论是穿鞋跑还是光脚跑,第2、1、3跖骨所受的冲量和压强都比较大,尤其是第2跖骨,而跟骨和第5跖骨所受的冲量和压强比较小。由此可见,第2、1、3跖骨区域尤其是第2跖骨是慢跑慢性病多发地方。另外第2、1、3跖骨都位于足内侧,所以足内侧受力要比足外侧大得多,内侧压力增大和足内翻扭伤有一定关系。 Becker等人认为,内侧负荷和足内翻虽然没有直接关系,但是有间接关系,这是由于在跑动过程中为避免外踝扭伤而使代偿性负荷发生在内侧,从而使足内侧压强增加,同时伴随的足翻转概率也增加。

表3 右足底各部位压强-时间积分值

2.2 各区域时间参数的分析

探讨足部伤害机制时,除了要考虑最大足底压强值外,也需要衡量足底与地面接触时间的差异效应。足底接触时间也反映了人足在运动时,足底接触累计时间的长短,还可以较好地衡量运动时付出的功。累积的时间越多,造成足疲劳损伤的可能性越大。

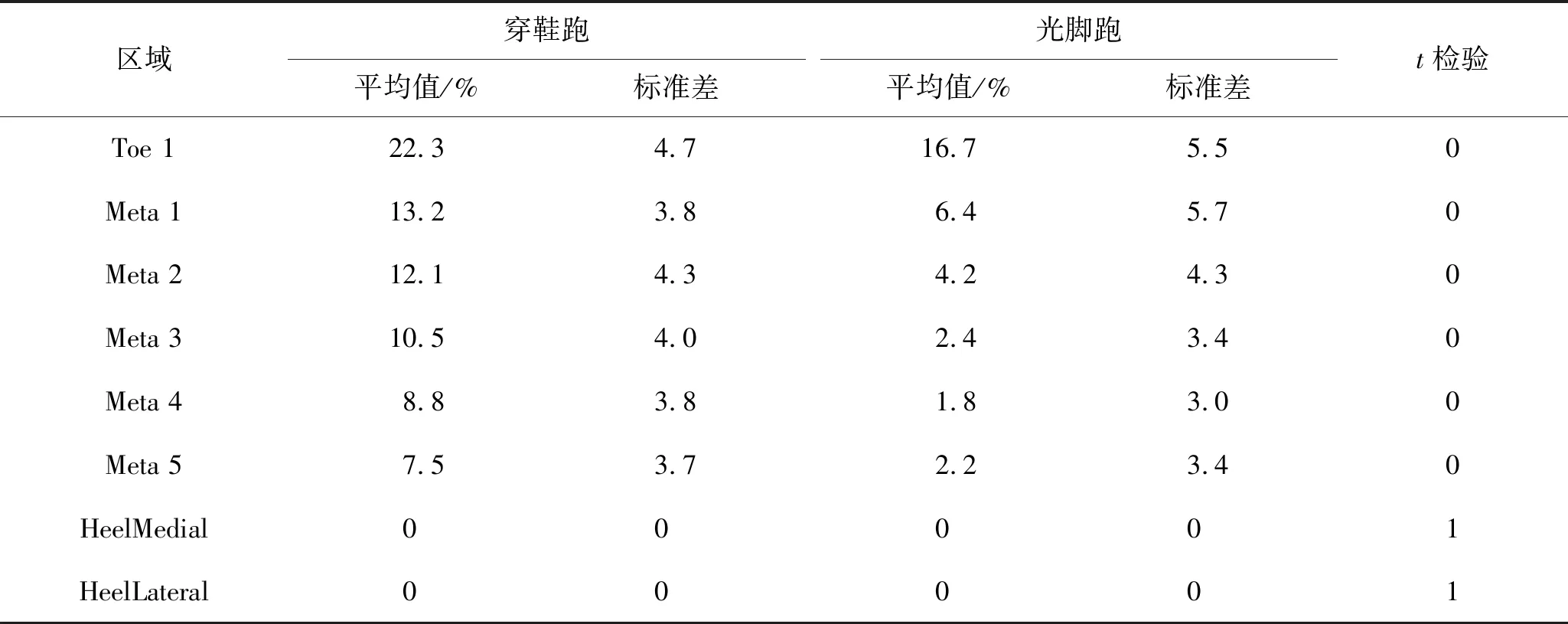

从表4可以看出,无论是穿鞋跑还是光脚跑,其着地时足底各个部位的着地顺序均是由足跟开始,然后由足外侧向前内侧滚动。但是除了足跟外,穿鞋跑的着地时间要明显晚于光脚跑,从t检验(p均为0)也反映出他们之间的极大差异。这说明穿鞋跑在着地时,有比较长的缓冲时间,这就可以降低着地时对足的冲击力。

表4 开始时间百分比

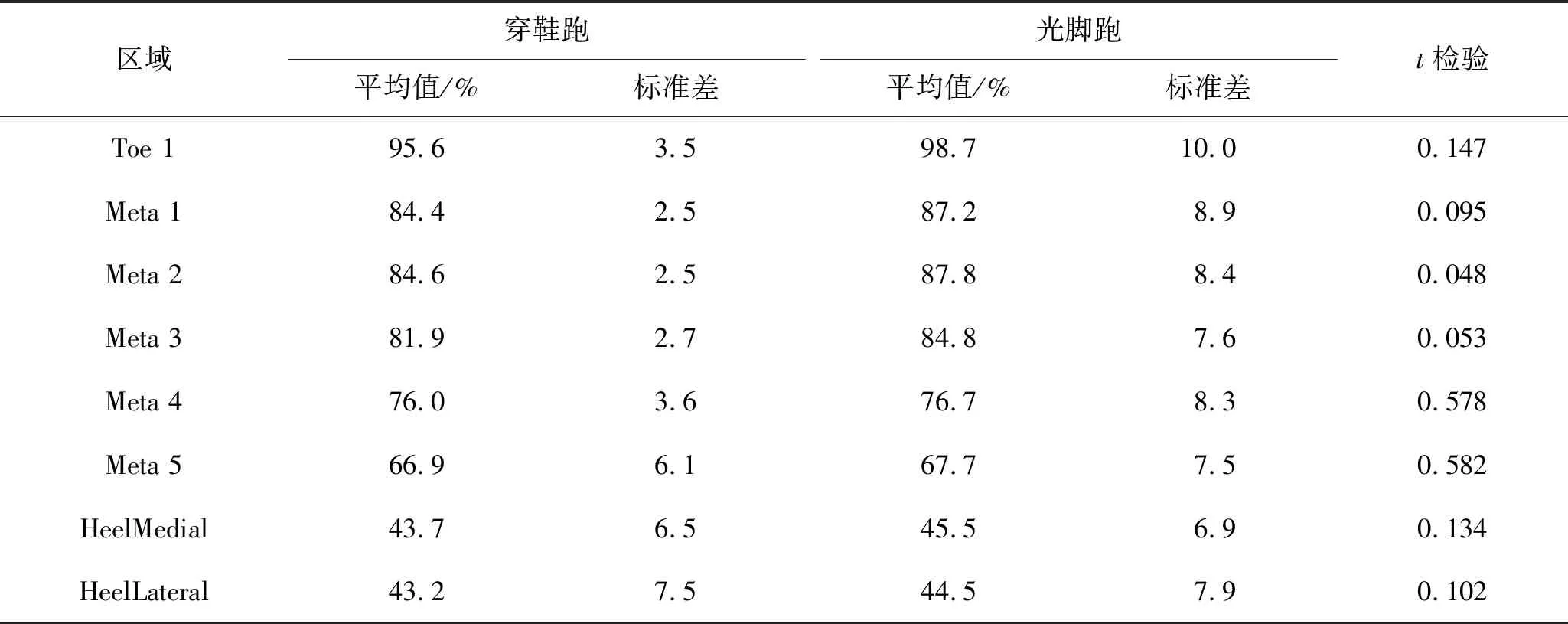

从表5各部位结束的时间看,除了第2跖骨区有较弱的显著性差异外(P=0.048),其余部位的离地时间没有显著性差异。

表5 各区域结束时间

从6表可以看出,在各个部位总的接触时间中,穿鞋跑和光脚跑有极高的显著性差异(P约为0),穿鞋跑总的接触时间明显少于光脚跑,这说明光脚跑要比穿鞋跑付出更多的功。

表6 各区域总的接触时间

由表7显示,在各个区域到达最大压强值的时间上,穿鞋跑和光脚跑在足跟区有极高的显著性差异(P接近为0);第3和第4跖骨区也存在着显著性差异(P分别为0.03和0.039),也就是说第3和第4跖骨区和足跟区在最大压强出现时间上,光脚跑要早于穿鞋跑。由于在各区域接触时间的结束上没有显著性差异,因此,在足跟区和第3、第4跖骨区上,光脚跑要比穿鞋跑承受更多时间的负荷。

表7 各区域到达最大压力值时间

初始接触阶段(即ICP)以足最初触地(IFC)开始,以IMC结束。从表8可以看出,在ICP期,初始触地阶段穿鞋跑占总支撑时间的12.0%左右,远长于光脚跑的5.7%。在穿鞋跑中,内外2个足跟的最大压强值分别在10.7%和10.4%的总支撑时间出现,而光脚跑则是在4.8%和4.3%的总支撑时间出现,都处在初始接触阶段。脚跟最大压强出现的时间在一定程度上反映了冲量大小。

表8 各特征画面的相对时间

前脚掌着地阶段开始于IMC,结束于所有跖骨和地面接触(FFF)。根据先前的研究,第5跖骨最先着地,但是也有研究表明在最初着地时,第4和第5跖骨没有显著性差异,这两跖骨在跑步中可看成最初着地的外侧部。因此前脚掌着地是从外向内,穿鞋跑时是在总支撑时间的17.1%左右前脚掌全部着地,而光脚跑的落地时间则为总支撑时间的9.5%。在ICP和FFCP期间,压力分布也能反映出踝关节的快速跖屈。从全前脚掌着地(穿鞋跑为17.1%,光脚跑为9.5 %)到脚跟离地(穿鞋跑为47.7%,光脚跑为48.3 %),脚跟和所有跖骨都和地面接触,在此位置时,踝关节处于背屈状态。前脚掌离地阶段(FFPOP)开始于足跟离地即47.7%支撑阶段,结束于LFC。跖骨最大压强就发生在FFPOP阶段,此时跖骨的作用是为蹬离地提供一个坚硬杠杆作用以及为跖屈做准备。最大压强的增大从外侧开始,接着M4、M3和M1等离地,最后第2跖骨到达最大压强,在接近结束前脚掌离地时,跖骨离地,这和Blanc等人的研究结果一致。此外,M1和M3最后接触在时间上也没有显著的不同。M2是最后一个到达最大值也是最后离地的跖骨。但是这并不意味着只有M2在蹬地,因为,在离地过程中M1和M2几乎同时承担了负荷。

从表9可以看出,在整个支撑的四个阶段中,最长的是全脚掌离地阶段,然后依次是全脚掌着地阶段、前脚掌着地阶段和初始触地阶段。在这4个阶段中,光脚跑和穿鞋跑在ICP和FFP差异最大,在ICP阶段光脚跑明显短于穿鞋跑,由此可见光脚跑足跟所受压强大是因为缓冲时间短所致;而在FFP阶段穿鞋跑短于光脚跑,这是因为此阶段光脚跑必须通过延长背屈动作时间来缓冲外界的冲击力。

表9 各阶段相对时间

3 结论

(1)穿鞋跑时,足的前内侧部是最主要的承受冲击性负荷的部位,而光脚跑时,足跟与足前内中部是主要的承受冲击性负荷的部位。这些部位也是过度疲劳易发位置。

(2)无论是穿鞋跑还是光脚跑,第2、1、3跖骨所受的冲量都比较大,尤其是第2跖骨,而跟骨和第5跖骨所受的冲量比较小。因此在第2、1、3跖骨区域,尤其是第2跖骨是慢跑慢性病多发地方;另足内侧受力要比足外侧大得多,内侧压力增大和足内翻扭伤有一定关系。

(3)穿鞋跑在着地时,有比较长的缓冲时间,这就可以降低着地时对足的冲击力,但总的接触时间明显少于光脚跑,这说明光脚跑要比穿鞋跑付出更多的功。

(4)在支撑过程的4个阶段中,光脚跑和穿鞋跑在ICP和FFP上差异最大:在ICP阶段,光脚跑明显短于穿鞋跑,由此可见光脚跑足跟所受压强大是缓冲时间短所致;而在FFP阶段,穿鞋跑短于光脚跑,这是因为此阶段光脚跑必须通过延长背屈动作时间来缓冲外界的冲击力。