近代长江镇江段航道变迁研究(1861—1922)

——以旧海关地图为中心

2021-07-09凃薛亮晏昌贵

凃薛亮,晏昌贵

(武汉大学 历史学院,湖北 武汉430072)

第二次鸦片战争后中英签订的《天津条约》规定在各通商口岸确立外籍税务司制度,在处理税务工作的同时又兼顾海关事务,由此开创了中国旧海关长期的沿海和主要江河的航道测量工作。为方便说明航道深浅、淤塞变化情况,中国旧海关配以大量近代测绘地图。从地图学专业性上来讲,这些地图以近代英军海图为标准,符合海图基本规范,具有较为严密的精确度和测量数学基础,对近代河流地貌变迁的研究具有极为重要的价值。

当前对于历史时期镇江段长江航道的研究成果主要集中在张修桂主编的《中国历史自然地理》,该书讨论的重点放在隋唐至清代中期的河床演变,对于近代镇江段航道仅有寥寥数笔[1]。刘卫国等人研究了末次盛冰期以来长江镇江段古河槽沉积特征,发现从全新世大海侵以来,镇江航道北岸淤积速率快,主泓道逐步向南偏移[2]。王强等对现代镇江河道的现状及演变趋势进行了探讨并提出了相对应的治理对策[3]。刘娟等人分析了仪征水道、世业洲汊道、六圩弯道和畅洲汊道以及大港水道近期河床演变的特征及演变趋势, 并提出了进一步治理的建议[4]。王向东根据GIS分析计算得到的河道冲淤信息分别就仪征水道、世业洲、六圩水道、和畅洲和大港水道的河床冲淤演变分别进行分析介绍[5]。张增发等人长江镇扬河段河床演变做了系统的分析,较直观地显示了河道的冲淤分布与岸线的变化[6]。另外陈敦平的《镇江港史》也对镇江航道有一定的提及[7],张天凤的《长江航运史(近代部分)》之中也有镇江航道的相关内容[8]。但这些论述均是以定性描述为主,无法精确地描绘江岸变迁与沙洲消长情况。目前中国旧海关出版物主要有两种,分别是2000年由京华出版社出版的《中国旧海关史料》以及吴松弟于2014年整理的《美国哈佛大学图书馆藏未刊中国旧海关史料(1860—1949)》。前者含有丰富的近代镇江段长江航道资料,包括《镇江港地图》《1902年镇江港图(含沙洲)》《1922年镇江港图》《1905—1912年长江镇江段沙洲及港口变迁图》等图,后者存有对镇江一地详尽的年度调查报告,是研究近代镇江一带长江变迁的关键史料[9](第152册P27,第153册P31,第155册P27,第156册P13)。

一、旧海关史料所见镇江地图

地图的标记方法主要有两种,一是根据汉语地名直接进行音译,另一种是根据客观事物对象进行英文命名。在《镇江港地图》与《1905—1912年长江镇江段沙洲及港口变迁图》中,镇江对岸的七壕口(Chi Hao Kou)就将中文发音直接音译,租界附近的南京路(Naking Road)与租界所在地云台山(Yüntaishan)也是如此。用英文命名方式之中,一般是将客观事物用与之相对应的英文或参照当时客观环境来表示,在《1905—1912年长江镇江段沙洲及港口变迁图》中,金山被命名为“Golden Island”,另外这一系列地图中所标地名仍有讹误,例如焦山名为“Silver Island”, 焦山与“银”并无关系,但焦山北侧江心有二礁岛,北岛名鹰山。而“鹰”“银”一声之转,可以推断地图绘制者误将“鹰山”当作了焦山。

从四幅地图中我们可以初步得到以下信息:第一,地图绘制的主体分为镇江港区建筑物分布、长江河道以及与之对应的长江北岸(即当时扬州江都县所辖江滩)。地图绘制的目的在于使来往商船了解“邻近口岸水域中有无航道变浅、淤塞、加深、疏浚等方面之变化”[10](P329),所以侧重点在于长江航道深浅淤塞的变化,绘制范围涉及上游世业洲到下游焦山全长约12公里的水道。第二,在对局部长江航道的关注上,金山段均见于四幅地图。1861年英国将自云台山“山下一段自小码头起往东一带横长一百四十丈,自江边直进一带深二十四丈,共计一百一十二亩”的土地划为租界[11](P584),经过协商最后议定为“西至小码头,东至镇屏山下(不包括镇屏山),南至银山门街(即现镇江观音洞南面山上以及迎江路、中华路一带),北至江边”的金山附近[5](P51),故需要对这一带详加探查。同时金山一带也是外国航运公司趸船停泊之处,英国大型航运公司“太古洋行设于同治十三年,怡和洋行设于光绪六年,麦边洋行设于光绪十二年,先后在租界内设立码头停泊趸船”[9](P590),航道变化关系趸船安全,故于此处花费精力颇多。

图1 1891—1912年镇江金山段江岸变迁图

本文以《中国旧海关史料》中《十年报告》所附的四幅镇江港口图为基础,结合《美国哈佛大学图书馆藏未刊中国旧海关史料(1860—1949)》中对这一时期镇江情况的报告,利用ArcGIS10.4软件进行数字化处理,提取新滩、岸线、沙洲等地理要素,定量描绘出镇江段航道从1861年至1921年间的动态变化情况。

二、镇江航道演变特征

这一时期镇江航道总体以镇江港码头为界,上游河道变化明显而下游河道相对稳定。其中有三个明显变化,一是随着时间的推移,金山逐渐远离长江南岸,镇江港口逐渐淤塞,长江南岸在此期间快速增长;二是征润州不断增长并朝下游扩张,由此带来了水动力条件的改变①;三是以对岸七壕口为界,长江北岸上游地区不断被江水冲刷后退,下游地区则不断淤积,1905年后北岸下游开始由淤积转为侵蚀,随着时间推移这一趋势愈发明显。

(一)岸边新滩——以金山地区为例

金山附近江面自1840年以后变化开始加速,道光十年(1830年)之后长江主泓改从世业洲南侧流经,水流直冲金山对面的长江北岸,对岸流速减缓,于是在金山一侧产生泥沙堆积。鸦片战争期间英舰进入镇江时就“停泊在北固山下和金山山麓”[12](P24),可见当时金山还深处江中,其水深足以支持大型船舶停靠。但在《镇江港地图》中我们可以发现此时金山已经成陆,尽管周围有一圈长江岔流,但此时已有路桥连接,金山已经成为长江南岸的组成部分。此时金山离江面尚近,距离江面只有174.2米,其北麓只有一片面积为33.2公顷的浅滩,这便印证了光绪五年(1879年)金山“涨沙直连南岸,山南竟不通舟楫,水涸登山可以徒步”的情形[13](P64)。到了1902年,金山南面的长江汊道已经即将干涸,河渐淤浅,即使在丰水期也不需借助舟船,故有“‘打马上金山’和‘骑驴上金山’之说”[5](P81)。此时金山距离长江江岸已达524.3米,附近也已增长为55公顷的江滩。1912年金山已经完全成陆,水泓消失在地图上显示为故道(Ancient)。20世纪20年代后,由于征润州的不断滋长,金山一带与长江主河道已经完成隔离,金山距离江面640.7米,整个金山新地也整体增长到了59.2公顷,中间仅有宽27米的水泓。这一状况导致金山一带接受泥沙数量锐减,金山年淤积速度降低,累积速率从65.7%降至7.6%②。与此相反的是,征润州大幅度增长,代替金山成了地图关注的重要对象。

(二)江心沙洲——以征润州为例

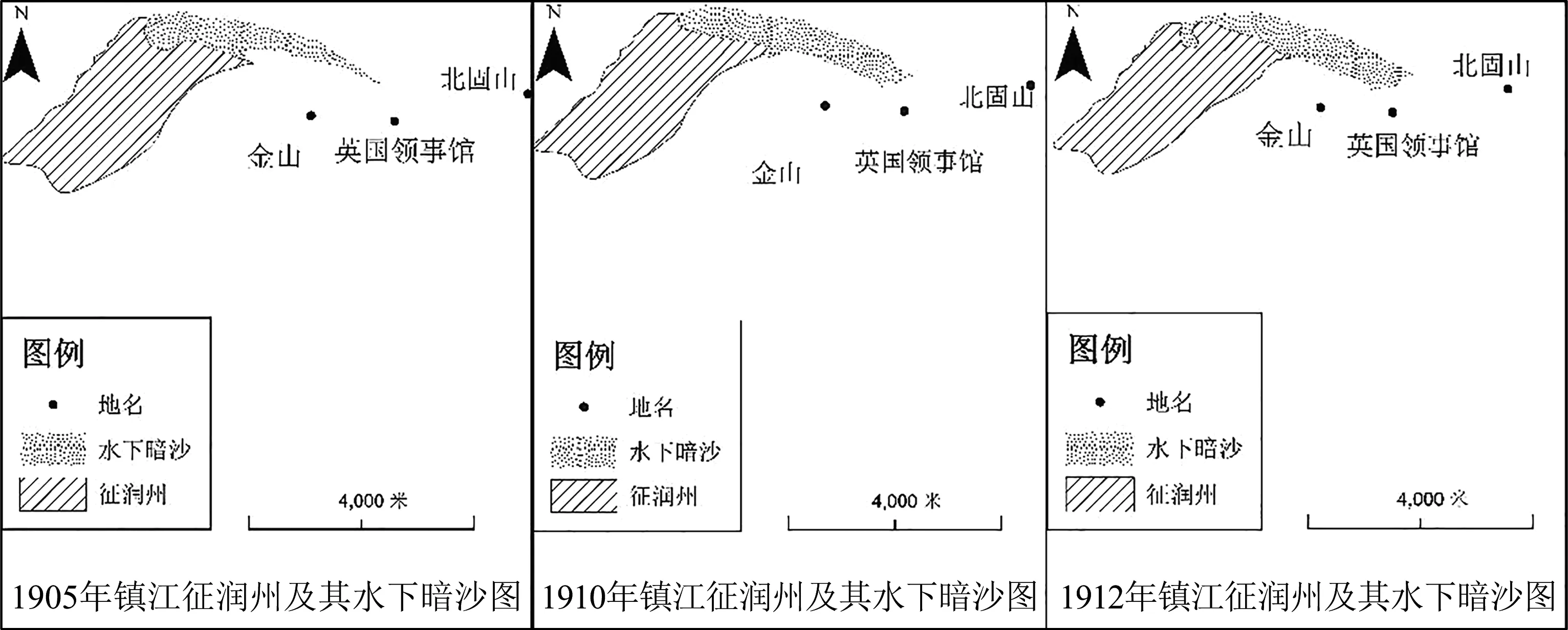

图2 1905—1912年镇江征润州及水下暗沙分布图

征润州的增长是20世纪初镇江段河道变化的主要特征,此前镇润州的主体征人州还在金山以西,《镇江港地图》与《1902年镇江港图(含沙洲)》中尚未标注此沙洲。在光绪五年(1879年)《丹徒县志》中,征人州“沙层还在三摆渡之北,距金山二三里”,面积只有4446亩[5](P81)。但其水下部分已先于水上部分开始快速增长,光绪十九年(1893年),“蒜山的山东出现沙影,当时救生会因玉山(金山)至新沙一带江心突然淤沙,造木浮设在待渡亭旧址前面”[5](P81)。征润州水下暗沙的增长为江面部分的扩张做好了铺垫,仅过了十年左右,征润州的增长已经严重影响到了镇江港的正常运转。《1905—1912年长江镇江段沙洲及港口变迁图》中,1905年征润州主体部分为553.8公顷,其水下暗沙面积有177.4公顷。但五年之后,征润州主体部分迅速增长为576.8公顷,水下暗沙部分直冲250公顷大关。到了1912年增长势头仍无缩减趋势,征润州主体部分突破680公顷,暗沙已经成为273.6公顷的水下巨洲,并且延伸至镇江港口一带,港口前三个趸船位水下已经布满暗沙,剩余港口水道被南岸金山暗沙和征人州暗沙挤压为一条平均宽度只有130m的水道。在《1922年镇江港图》中,1919年以后镇江港下方水道已经完全为淤沙所占,之前趸船所停之处均无法幸免,到了1922年,征润州水下暗沙部分更是达到了370公顷。此外其淤积速度不断增快,若以1919年为界,此前每年平均增长13.74公顷,而后每年淤积速度为每年18.33公顷。征润州除了向南侵占港口水道外,也同时向北岸不断扩张,从1905年开始一直到1922年,征润州水下暗沙累积向江心延伸了900多米。此后征润州继续扩展,到了1937年,征润州与其他沙洲完成合并与金山沙洲相连,水上主体也已到达镇江港,若以最初开埠时统计,已有一半港位因沙洲而完全报废,剩下的港位也因水下暗沙遭到不同程度的影响。与1869年相比,洲头已东移五公里,洲尾延展了10多公里[5](P97)。

(三)长江岸线——以北岸为例

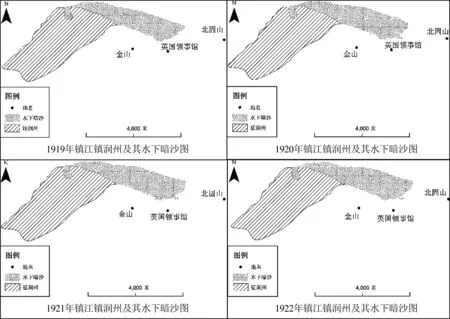

图3 1919—1922年镇江征润州及其水下暗沙分布图

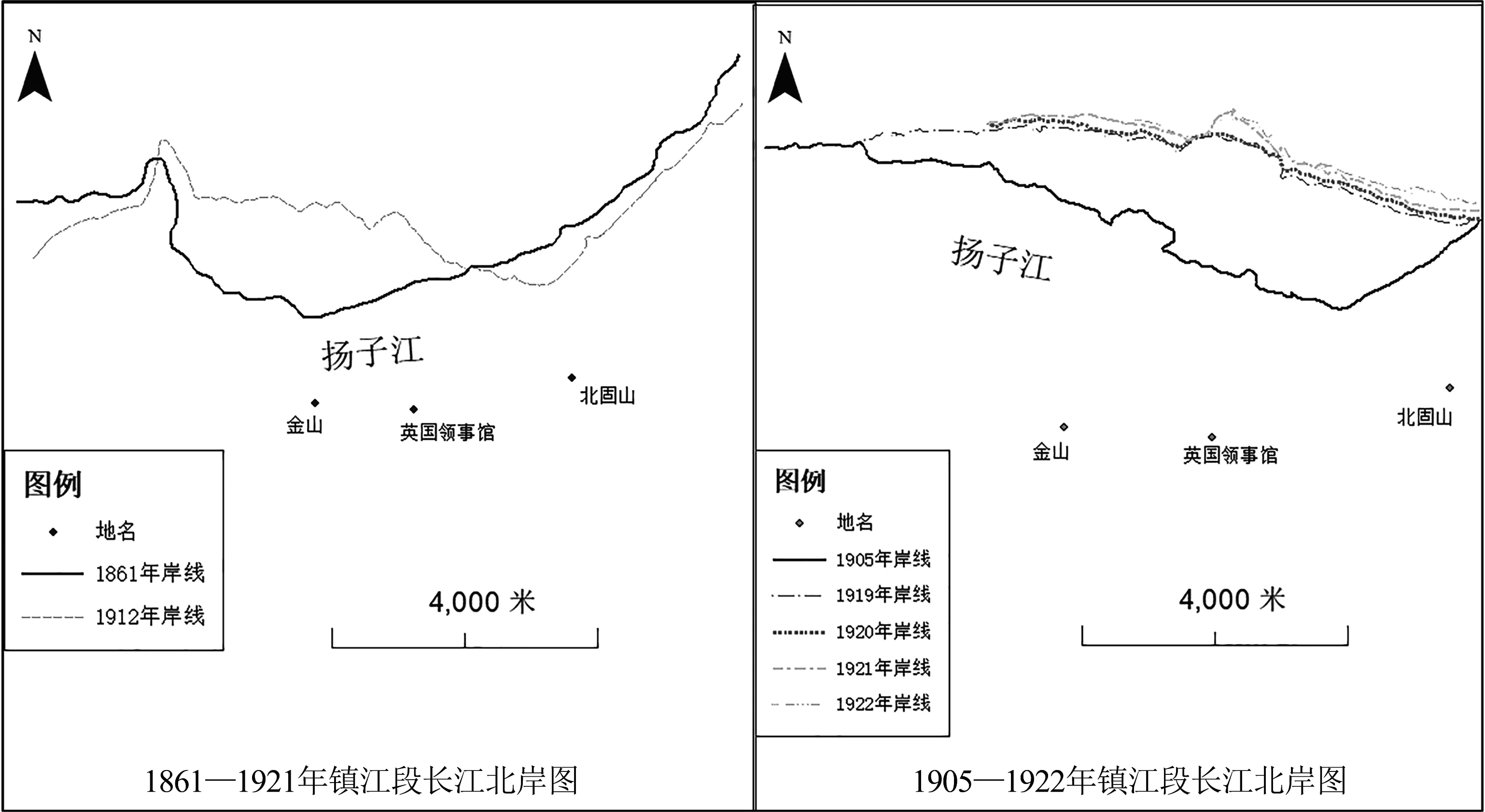

除了长江南岸金山沙洲的成陆以及征润州的增长外,北岸的变化也很显著,但变化特征却与南岸颇为不同。从《镇江港地图》中 我们可以清晰地观察到当时北岸七壕口以东的江畔出现了暗沙淤积。而在《1905—1912年长江镇江段沙洲及港口变迁图》中,测绘者标记了1861年和1912年的江岸位置,发现当时七壕口以东的至焦山北岸相比1861年大幅度增长,其南面出现了更大范围的暗沙,其淤沙面积达到162.9公顷,原江岸平均扩宽了556米;从七壕口上游至征人州洲头的江岸则发生了大面积的后退,且变化幅度远大于下游,其坍缩面积为539.1公顷,几乎是下游增长面积的3倍,其坍缩平均宽度也已达1800米。根据《1922年镇江港图》所示,七壕口以东的江岸在1905年左右达到顶峰,此后江岸发生侵蚀不断后退,到1919年,江岸平均后退了290.4米,面积缩小了290.4公顷,南岸岸线较为稳定,导致此段江面宽度大为扩展。此外分析1919年、1920年、1921年和1922年的北岸后退幅度可以发现其侵蚀速度逐年加快(长度),北岸不断加速坍缩,而上游江岸线则多有重合,其变化情况也与下游基本一致。

三、航道变化成因

镇江段航道在这一阶段的变迁与自然地理环境有着密切的关系,同时人为因素在这一过程中起着加速作用。

(一)自然因素

镇江段航道变化的主要因子来自镇江世业洲段水道的变化,由于地质地貌作用,金山段航道本身较为狭窄,上游来水在此产生壅水,水流受到阻挡致其动能损耗,速度降低,携带的泥沙在进入窄段面的入口处发生落淤,在明清时产生了大量沙洲③。有清一代,北新洲下移与礼祀洲、世业洲合并形成了世业洲分汊河型[1](P324)。根据泥沙运动理论,水流进入窄断面后由于狭管效应动能增加,便会产生冲刷,在科氏力的作用下,江水向南面偏移,冲刷世业洲南面水道,使得世业洲分汊南北并不对等,并最终形成了以南汊为主泓的分汊河道。这一河型的直接后果便是水流进入金山段水道后江水直冲北岸,在此产生剧烈侵蚀。北岸的瓜州在唐宋年间面积不断扩大,但是在世业洲分岔河道形成后便开始迅速收缩,道光十年(1830年)瓜州经过不断侵蚀其江岸已经“逐年愈坍愈甚,全城岌岌可危,如聚宝门、南门、西门、便宜门先后坍于江中”[14](P5),到光绪元年(1875年),瓜州全城均沦没于大江之中。表层水流集中涌向北岸,导致北岸江面水体高于南岸,水流携带从北岸所蚀泥沙朝南岸运动,构成横向环流并导致南岸不断堆积。北岸水流除了向南岸运动外,由于主流河线呈“S”形,剩下水流因受到江岸阻挡反射朝下游运动,并在下游产生另一个侵蚀—堆积循环,由此揭示七壕口下游北岸在1861—1912年表现为堆积趋势。但是水流在运动中受到来自泥沙、大气、河床以及海潮等因素所产生的摩擦影响,所带能量自上游往下逐渐减少,所以七壕口附近地形地貌的改变远不及上游金山段航道明显。

图4 1861—1922年镇江段长江北岸变迁图

河流动力地貌的改变不仅影响到了瓜州的崩坍、金山的成陆以及七壕口下游江岸的增长,也是造成征润州急剧发展的首要因子。江水从瓜州侵蚀的泥沙除了淤积在金山外,同时在横向环流中因水流能量衰减挟沙能力下降,在金山以北的征人洲处产生沉积,此过程最开始只在河床发生,故沙洲水下部分先于水上部分发生增长,在20世纪以前征润州的变化均以水下暗沙沙影的形式呈现。随着时间推移泥沙累积量越来越大,征润州水下部分出露水面与主体征人洲相连,这一过程以水下暗沙滋长为前提,所以其出露速度极其显著,并随着征润州主体的不断扩大,洲尾也不断朝下游延伸,在《1905—1912年长江镇江段沙洲及港口变迁图》中我们发现征润州已经将金山和长江北岸隔开。与此对应,金山部分泥沙来源被征润州拦截,淤积速度逐渐放慢,地貌变化趋于平缓。

除了受到基于自身河流地貌的基础性影响外,镇江也会受到来自极端气象所引起自然灾害的影响,而尤以水灾尤盛。镇江段航道地处长江河口区,长江在上游汇集众多支流倾泻而下,当长江流域发生大规模洪水时,河床水位上升流速增大,水流对江岸的侵蚀也随之加强。1901年7月镇江段河道因连续降水导致水位猛涨,一些堤岸上的低地被往下游冲远了数公里,其间之庄稼、房屋以及人员损失惨重,而在长江与京杭大运河(Grand Canal)的旧口处江岸上,人们将一座寺庙拆掉以防止其被洪水冲走[7](第153册P453)。岸上如此,水流对江岸的冲刷可想而知。民国至建国初期长江流域发生过四次大洪水④,从1860至1985年镇江共发生过12次夏季大洪水、并且有11次台风过境造成特大暴雨⑤,洪峰期间水中泥沙剧增,水量增大导致横向环流加强,以至于“每次洪水都在征润州上形成一个大沙嘴,并逐渐形成羽状复式沙嘴”[15](P162),导致征润州不断增长。此外根据倪晋仁等人的研究,发现镇江段航道主流的摆动有一定的周期性和纵向的连续性,并与上下游一起构成具有“一汊变,汊汊变”特性的航道。这种效应主要通过河流动力轴线来进行传递⑥,会缓慢影响顶冲点的位移导致其不断向下游运动⑦。在洪水其间,洪水因取直枯水走弯而引起顶冲点下挫上提[16](P296),由此加速顶冲点下移速率,甚至改变汊道间分流分沙比值,从而改变水动力条件。

图5 镇扬河段平面变形与水流动力轴线变化示意图[14](P297)

地震对镇江航道的变化也有一定影响。镇江位于扬州—铜陵地震带上,受到茅山断裂和幕府山——焦山断裂影响,是省内地震多发地带,在全省地震综合烈度分区中属于Ⅵ区[13](P183)。在1930年1月3日18时10分曾有一次5级地震袭击镇江,导致“城内房屋墙壁倒塌者有五六处……江面波浪大作,水势汹涌,有的船只被涌上岸或折断锚链”[13](P183)。地震除了会造成土地开裂外,地震波传导给江水所带来的能量在短时间内释放所造成的影响不亚于长时间持续的洪水冲淤。所以洪水、台风、地震等历时短能量大的极端情况能在短时间内改变地貌并改变在常态下的自然环境演变模式,造成的影响不容小觑。

(二)人为影响

除了自然因素外,人为因素虽然并不显著,但也在这一过程中起着加速作用。一是镇江港的修建需要对港区进行加固。通过对《镇江港地图》考察发现镇江港岸极其平直,成为人工影响下形成的顺直堤岸,此处也修建了官员居住区(Commissioner Residence),成为镇江城外较早开发的地区。镇江港本身处于淤积区,通过人工对其进行加固更会加重淤积程度。此外各轮船公司在江面部署了趸船,趸船体型巨大,其长度从几十米可达上百米,宛如江中孤岛,会对周围水体运动状态造成影响。据海关资料记载,1877年清廷即以太古洋行趸船停泊江面会对江岸产生冲刷为由令其迁移,但是公司方面则以停泊可保护江岸的观点针锋相对,双方争持不下,但不管怎样,停泊趸船必然会对江岸造成影响的论断确切无疑[17](第252册P241-P495)。镇江西津渡自古为重要渡口,隋唐之前江面宽达20千米,到了唐代也还有15千米[1](P323)。孟浩然从此过时即有“江风白浪起,愁煞渡头人”之语,唐宋时期发生了数次漕船倾覆之事,到宋代乾道中由郡守蔡洸设置“巨艘五以御风涛之患”[18](P46),有宋一朝便在此设立救生会,以助人渡江。但即便如此,轮船倾覆者仍时有发生,在元泰定二年金山江面即有九人因轮船私渡倾覆而溺亡。而在近代轮船失事事件同样高发,在从1882年到1890年之间便发生了6起事故[7](P306),这些沉船没入江中后同样会改变河床地貌及水动力条件。

四、航道恶化的应对举措及对镇江的影响

(一)应对措施

面对日益恶化的航道条件以及应对复杂多变的水下暗沙,外国人认为不应该通过人为措施改变淤涨趋势,而希望通过其他方式补救[7](第152册P416),镇江海关在1892年便在此段江面设置了11座灯塔。但由于水道的变化以及堤岸的冲刷,灯塔的位置也不断改变,北树灯就调整了五次位置[7](第153册P453),在1901年的大洪水中绝大多数灯塔被冲毁。此后灯塔的数量继续上升,到1909年这一数目达到了17个,此后还在不断增加,灯塔是当时镇江海关进行航道预警的主要方式,在1902—1911年报告中也指出“尽管灯塔因航道变化而不断改变其初始位置,但是这一情况也在客观上进行了航道变化警告,为航行创造了实际价值”[7](第156册P381)。

灯塔虽然可以客观上为轮船提供引导指示,但随着征润州的下移以及镇江港的淤积,之前各大商行停泊的趸船受到了水下淤沙的威胁,上述措施对此毫无办法,面对此种情况最直接的办法便是将趸船开往江心,避开暗沙区。此法第一次大规模实行于1895年,怡和公司趸船“克力沙号”原本离江岸仅280尺,经过四次移动已经到达距江岸815尺的江面上。太古公司趸船“堪的斯号”移动了两次从最初的240尺到达638尺的距离。此外还有麦边轮船公司的“乔治特号”趸船,原本离岸200尺,也往下游移动了50尺并伸出江面,最后离岸边340尺[7](第153册P453)。20世纪20年代左右,随着港口淤积日益加重,趸船港口作用日益丧失,而“镇江江岸沙滩淤涨情形可以平政桥为一界限,平政桥以西淤涨已甚,以东则淤涨甚微,平政桥迤东江面,水深达30余米”[5](P98)。外国公司便改为将趸船往下游迁移,怡和洋行在1917年还特别雇用小船两艘,于11月8日午后三时将该趸船拖移至下游荷花塘附近下碇,以便行轮停泊。此后招商局镇江分局、太古商行均纷纷仿效。至1922年,各轮船公司都纷纷在平政桥以东寻找新址,将趸船码头搬迁至平政桥以东江岸。

表1 太古趸船栈桥长度

数据来源:笔者整理。

除上述措施外,一些有识之士提出了较为合理的改进措施。例如孙中山在《实业计划》中提出“瓜州开凿一事……必须凿开,令成新水道……其旧道在镇江前面及上下游者,则须填塞之,所填之地,即成为镇江城外沿江街市”[19](P53),此即孙中山计划开凿北岸瓜州入江新水道,将江面裁弯取直从而大大扩展镇江城外陆地以建立新的沿江工商业市街,恢复和进一步繁荣镇江港的计划。国民政府也曾计划对镇江港进行整治,从1923年起到1930年共提出六次计划,1930年的在象山开辟新港计划的设计也非常完善[20](P268),但是当时国家处于内忧外患之中,镇江港的局面“远非依靠当地政府一己之力可成,必须有一个强有力的当局”才可对其进行彻底的整治[7](第156册P381)。

(二)航道变化影响

镇江航道的变化对镇江的影响主要有两个方面,一是镇江港以及航道的淤塞直接影响到了贸易,导致港口东移,进而影响到了镇江在近代的经济地位;第二航道变化也对城市居民用水造成了不便。

镇江的地理位置已由上文述及,在开埠之时外国人对其格外看好,认为其“优越的地理位置决定了镇江是商业和军事的重要节点,日后甚至可能成为最突出的内陆交流口岸”[7](第156册P377)。但随着航道淤积,港口状况每况愈下,趸船需要更长的栈桥与江岸相连,轮船也不能直接停在港口装卸货物。20世纪30年代初,“每年货物不能上下者便达五月之久,运输艰难,运费加重,商旅裹足,江北各埠进出货物乃改道由大达轮船在霍家桥运输”,贸易地点的转移使得镇江的贸易地位受到严重打击。1929年国民党为了加强镇江的政治地位以带动其经济地位,将江苏省政府驻地迁至镇江。尽管这一举措“发展了印刷、服装、鞋帽、翻砂、旅馆、饮食等行业,但仍未能挽回日益衰退的商业颓势”[6](P150)。根据海关资料,至1931年,镇江进出口贸易总额已跌至二千零九十二万九千元,仅1907年贸易总额的42%,其中损失的绝大多数贸易转至芜湖,镇江已经从长江大港退化为了一个普通的转口港。

镇江航道变化的另一影响是致使租界区生活用水的获取变得愈发困难。英租界内设有一座水塔,此水塔是此地区唯一的饮用水来源。但是当长江进入枯水期后,随着水位的降低,河漫滩上沉积的泥沙逐渐显露,使得水塔不能直接获得长江水源,而必须用一根长1500尺的管道才能和江水相连[7](第156册P381)。由于港内流速减缓,水流不畅,水体不能及时更新,且镇江环境湿热,若不注意容易导致细菌滋生,进而引发大规模疫情,对卫生防护造成了极大的困扰。在1910年的医疗报告中,面对沙洲的日益增长,旧租界区唯一的一根排水管也面临着泄水困难的局面,报告者对这一事件表现出了忧虑,认为这可能会对此地的环境卫生造成威胁[15](第206册P534)。

五、结语

镇江航道的变化主要发生在三个区域,其中金山附近最早开始淤积,但是其淤涨进程在20世纪20年代后由于征润州的包围而逐渐趋缓。征润州部分是此段航道变化最为剧烈的部分,洲尾不断生长直接导致了镇江港的淤废。长江北岸大约以七壕口为界,该地下游江岸在前期呈现不断淤涨之势,而在20世纪以后开始后退,年际变化逐渐增大,其上游地区一直呈现不断坍缩的局面。近代镇江段航道变迁的主要原因是上游世业洲一带的合并增长所导致河流水动力条件变化,此外极端气象条件也促进了这一过程的进行,人类的影响尽管不占主导地位但不可忽视。镇江航道的变迁造成了港口的迁移进而导致镇江近代贸易地位的衰落,此外也对镇江居民用水和卫生状况造成了极大的压力。

注释:

① 在地图中征润州尚未完全成型,标注为其主体征人州。

② 该数值基于地图经数字化后金山新滩1891—1902与1902—1912每十年的平均增长率。

③ 具体沙洲名参见《光绪丹徒县志》,其书对此有详细记载。

④ 四次洪水发生时间分别为民国元年(1912年)、民国十年(1921年)、民国二十年(1931年)、1954年。

⑤ 关于镇江夏涝、秋涝的具体记录详见《镇江市志》第186页的相关内容。

⑥ 河流动力轴线是指河流沿各横断面中最大垂线平均流速所在位置的连线,又称为主流线。水流动力轴线反映了水流最大动量所在的位置,它的变化对河床冲淤部位改变有重大影响。

⑦ 河流顶冲点指直冲河岸的主流与河岸线的交点及其附近的岸段。该处直接受水流冲击,受到河流侵蚀影响强烈。