生态翻译学视域下的粤剧英译

——以《帝女花》英译本为例

2021-07-09朱雁冰

朱雁冰

(北京理工大学 珠海学院,广东 珠海 519085)

一、粤剧研究是粤港澳大湾区发展的要求

2019年2月18日,经党中央、国务院同意,《粤港澳大湾区发展规划纲要》正式公开发布。该纲要强调要共建人文湾区,共同推进中华优秀传统文化传承发展,发挥粤港澳地域相近、文脉相亲的优势,联合开展跨界重大文化遗产保护,支持弘扬以粤剧等为代表的岭南文化[1]。作为拥有500多年历史、有着深厚群众基础的非物质文化遗产,粤剧正是中国传统文化的精髓,是粤港澳地区乃至海外华人的共同语言,是粤港澳三地的重要文化桥梁,对提升湾区文化同根同源的认同感格外重要。

二、粤剧英译的必要性

在传承与宣传、发展粤剧的过程中,对于是否要将粤剧翻译成英语,国内外学者的意见不一。从戏剧可演出性视角来说,内地的部分戏剧翻译研究者认为,中国传统戏剧的英译应该保持戏剧的原真性和完整性,保持戏剧的原文意义、节奏和韵律。香港特别行政区则大力资助高等院校及学者开展粤剧剧目简介及剧本翻译研究。而国外的部分学者认为中国传统戏剧的英译可根据演出的受众、环境和文化等方面调整译文形式[2]。在海外华人聚集的地方如新加坡,早在1977年胡桂馨便采用中英文字幕来配合粤剧演出,既能让受英文教育的观众能够了解剧情,欣赏戏曲,也能让不懂粤语的观众欣赏唱词与对白[3]。2000年,黄仕英编写的英语折子戏获得不少欧美人的热烈反应和鼓励;并于2002年上演了世界上首个以英语演唱的粤剧长戏《清宫遗恨》;又依次在广东羊城国际粤剧节作亚洲首演,在爱尔兰作欧洲首演,均大获成功。其中在2003年到广东佛山作韩宗义演之后,《佛山日报》报道“场上演员精彩的表演,赢得场下观众热烈掌声不断”,对此剧作的评语是“英语唱粤剧别有韵味”,“英语粤剧是在海外推广粤剧的好办法,推介中国文化的好载体”。笔者认为,将粤剧翻译成英语,不失为更好地实现对外宣传目的的有效途径。

然而,粤剧的英译面临着不少问题。首先,戏剧说唱时用的都是文言文,与现代人自小学习的普通话有本质上的区别,要求有一定的文化水平才能理解。在将戏剧翻译成英语时,更是对译者的双语能力有极高的要求。其次,戏剧翻译的过程中,要兼顾剧本的可表演性和汉语的意境,因此在翻译的过程如何做到“思与境谐”“情与景冥”是戏剧翻译的难点[4]。作为戏剧大国,中国古代产生了许多戏剧名著。然而,中国戏剧,包括粤剧,翻译成英语的并不多。对英译粤剧进行研究的就更少了。笔者在中国知网上以“粤剧”+“英译”为关键词进行搜索,结果仅为4篇。其中,潘福麟总结了“粤剧”一词的五种翻译[4],并介绍了香港、新加坡的英语粤剧的翻译及表演情况。曹广涛基于非遗保护视角[5],以粤剧《帝女花·香夭》为例探讨了粤剧翻译的现状,强调在戏剧的翻译中应该尽量采用异化的译法。曾雯洁以2012年香港TVB的大型综艺节目中的英文版《帝女花之香夭》为例[6],阐述了粤剧英译过程的难点。

三、生态翻译学与粤剧英译

胡庚申教授提出的生态翻译学是在生态整体主义指导下,隐喻人类普遍接受的“适者生存”“优胜劣汰”的基本原理,在生态学与翻译学交叉点上极显其学科的特点。它基于生态整体主义的基本原则,又受惠于中国传统的生态智慧,试图从“‘译者为中心’的视角来考察翻译的过程”,认为“翻译是译者适应翻译生态环境的选择活动”,从而“确立了译者的地位和作用”。生态翻译学既根植中国文化,又兼顾西方事理。其核心理念之一为东方生态理念,显示了浓重的“中国情绪”[7](P56-62)。基于此,本文拟以生态翻译学为理论框架,对粤剧英译展开研究;通过语料库研究法、个案研究法,从词汇角度对粤剧英译过程中的多维(语言维、文化维、交际维与语用维等)适应与选择现象进行研究。

语料是语言分析和翻译研究的前提和基础。笔者尝试自建具有针对性的小型粤剧翻译的语料库。笔者选取了有“粤剧中的莎士比亚”之称的粤剧家唐涤生所著的粤剧剧本《帝女花》之荣鸿曾译本作为分析对象[8]。首先,将《帝女花》的pdf文件进行文字识别,并保存为单独的纯文本文件。然后,使用CLAW7对语料进行相应的赋码和标注。最后,通过Antconc3.5.8等语料库索引软件工具对各个语料库的词汇层面(主要包括类符形符比、平均词长与单词长度、词汇密度等三个方面)进行量化研究,从而分析粤剧的英译是否符合英语受众的语言表达习惯,是否能被他们所理解和接受。为了更直观地进行对比分析,笔者选取了几乎同时代的英语原创戏剧作家、诺贝尔文学奖获得者萧伯纳的剧本《卖花女》作为参照。

(一)类符形符比

类符形符比指的是语料中所有不同的词语数量与该语料中所有不同的词形之比。如:“I love you and you love me.”这句话中有5个类符,7个形符,其类符形符比为71.43%。类符形符比反映了语篇总体的用词丰富程度和词汇变化:比值越大,说明语篇所使用的词汇量越大,用词越丰富,越多样化。同时,类符形符比的比值高低也体现了译文受原语语篇影响程度的多少,一定程度上也就反映出译者对原语语篇的适应程度[9]。由于篇幅的长度对类符形符比影响较大,通常计算每1000个词的比值后再作均值处理,称标准类符形符比。

从表1可以看出,《帝女花》的英译剧本(下称《帝女花》)的标准类符形符比相比《卖花女》高出2.85个百分点,这说明《帝女花》没有实行简化策略而更多的采取了显化策略,其用词范畴更广,表达更为丰富,详尽。如:

表1 标准类符形符比统计

(1)侍臣【白】遵旨。(台口传旨介)公主有命,周世显朝见。(企回原位介)(文中例句均来自Tong(2010)[10](P1-122),下同)

OFFICEIAL. [speaks] As Your Highness wishes.(Hemovestostagefront.) The Princess summons Jau Saihin for an audience. (Returnsrespectfullytohisoriginalposition.)

(2)敏捷当如曹子健,潇洒当如秦少游。

I amas quick asthe poetCao Zijian,

And as dashing asthe poetQin Shaoyou!

(3)你是否去雨站云台迎彩凤?

Are you going to theromanticcloud-and-rain terrace to welcome the splendid phoenix?

(4)未知君家可有艳福消受啫?

Dear Sir, let’s seeif you have the fortune to enjoy the beauty!

文化维的适应性选择转换,是“由于原语文化和译语文化在性质上和内容上往往存在着差异,为了避免从译语文化观点出发曲解原文,译者不仅需要注重原语的语言转换,还需要适应该语言所属的整个文化系统,并在翻译过程中关注双语文化内涵的传递。”中国的传统价值观深受儒家文化的影响[11](P35-44),讲究长幼尊卑有序,而西方则把个人放在第一位,崇尚独立、自由、平等[12]。在句(1)中,根据中国的尊卑原则,侍者应当毕恭毕敬地退回原位;而照按西方的价值体系,侍者理应是不卑不亢地站回原位。译者注意到了这种文化差异可能造成理解上的障碍,在原文的基础上增加了副词“respectfully”,表现出侍臣对天子崇祯帝的尊敬与谨慎,因而保证了信息交换的顺利进行。句(2)中提到了三国时期著名的文学家曹植,和“词清丽婉约,辞情相称”的北宋文学家秦观。曹植才思敏捷,为人放纵不羁;而秦观意气风发,为人狂放超逸。两位才子虽然都天赋异禀,但都不得志:曹植遭兄长曹丕猜忌抑郁而终,秦观则一再登上贬谪之途,半生潦倒,骨肉零落。唐涤生的原作将世显比作曹植和秦观,除了向观众展示世显傲人的才华,其实也暗示了他悲情的爱情结局。这两位诗人对于中国观众来说皆耳熟能详,但对不了解中国历史文化的西方观众来说就非常陌生了。为了简明扼要地阐述二者所展示的人物形象,译者采取了显化策略,在人名后加上了代表其身份的名词“poet”,成功地向观众传递了中国传统文化的内涵。同样,在句(3)中,世显为助公主营救被清帝关押的太子,佯装同意与周钟沆瀣一气卖主求荣,两人一道去找藏身维摩庵的长平公主。一路上周钟怀疑世显带错路,又不便发作,于是故意揶揄世显是否要去“雨站云台”。“云”“雨”在中国人眼里是象征着风花雪月的浪漫情怀,但在西方看来就是普通的天气状况而已。译者在翻译“雨站云台”这个地点时加入“romantic”这一修饰词,体现出中国传统文化中含蓄的浪漫之情。以上三句皆体现了作者在文化维上的适应性选择转换。

交际维的适应性选择转换,是指“译者除语言转换和文化内涵的转换之外,把选择转换的重点放在交际的层面上,关注原文的交际意图是否在译文中得以体现”。句(4)出现在周世显与长平公主的第一次相亲。周世显身着官服,自比曹植和秦钟,志得意满地要向长平行礼,却被周钟拉到一旁窃窃私语。周钟先介绍了长平的身份与才情,让周世显虔诚些,不要太轻浮,并向他暗示了长平公主的冷艳。原文并没有称呼语,但译者为了适应粤剧对白的需要,增加称谓语“dear sir”,以拉近观众的心理距离,增强与观众的互动,使得译文更好地传达了原文的交际意图,更加适合舞台表演的需要。同时,原文所采用的疑问句式,是中国人在表达建议时常用的委婉说法。这种征求的语气给了世显一个台阶,目的是为了让世显在被长平拒绝时不至于太难堪。而在译文的处理上,译者采用了祈使句式,这非常符合西方在人际交往时直截了当的性格特点,也充分体现了译者在交际维上的适应性选择转换。

(二)平均词长与单词长度

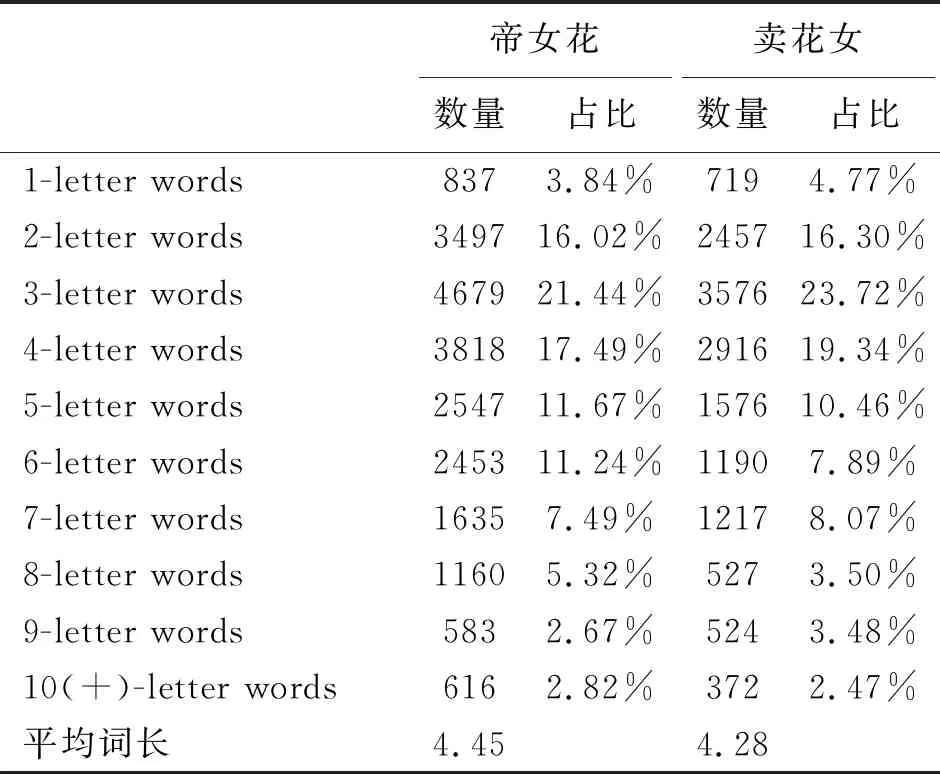

借助wordsmith4.0,我们对以上两篇戏剧的所有单词的长度及数量进行了统计,并列出各戏剧的平均词长以及各长度的单词在总词汇中所占的比率。如表2所示。

表2 词长、平均词长统计

平均词长是文本中类符的平均长度。一般而言,平均词长较长则表明文本中的长词较多,文本更复杂深奥。由表2可知,《帝女花》的平均词长略高于《卖花女》。究其原因,在于《帝女花》中用了大量表现中国特色的词汇如:lady-in-waiting(宫娥),Five-Phoenix(五凤楼),dragon-countenance(龙颜),Chamberlain(太仆),Royal father-in-law(岳王),Vimalakirti Nunnery(维摩庵),Your Reverence(师太),smoke from the beacon-fires(烽烟),benefactor(施主),wine for the future royal son-in-law(求凰酒),venerable Minister(老卿家),crown prince(太子),the Queen Mother of the West(王母),your humble servant’s son(臣子),the Forbidden City at the Wu Gate(午门),the rebel leader Li Zicheng(李闯),the head of all your concubines and court ladies(三宫之主),the messenger of death(无常),servant of the women’s quarters(内侍臣)等。这些单词多以合成词或解释性词汇为主,客观上增加了平均词长。而《卖花女》体现了伊莉莎从街头卖花女到上流社会女性的语言转变过程,作为卖花女的伊莉莎一开始满嘴土话,因此萧伯纳用了诸多浅显易懂的词汇。

单词长度能够反映出译者对原语语篇语言风格的适应程度。两剧本的词长分布比及变化趋势基本保持一致。其中3字母词所占比例最大(21%以上),且1~5字母单词所占比例均超过了所在文本的70%,表明两戏剧均体现了较为明显的口语文体特征[13]。经卡方检验统计,两戏剧的各类词长分布的卡方值为261.126。这表明两剧本在词长分布上具有显著性差异。一般来说,词语越长,阅读难度越大,这说明《帝女花》较《卖花女》书面性更强:一方面这与戏剧的原作者唐绦生大量引用了中国传统文化的词汇与典故有关,一方面也体现了“才锦绣”的周世显与“慧质殊少有”的长平公主的文采与痴情。如:

(5)红牙低声奏,

冷香侵凤楼,

甘自寂寞看韶华溜。

空对月夜瑞脑消金兽,

更添一段愁。

Red clappers softly sound,

Chilly incense penetrates the Phoenix Tower;

I have chosen to watch my youth flow by in solitude.

I face the moonlight alone, as dragon-incense burns in the golden brazier,

Adding still more to my sorrow.

(6)萧史若能攀弄玉,

唉,我就一任佢哋乘龙跨凤上仙山。

If the bright young man wins the heart of the talented beauty,

Ai,I will allow the dragon-phoenix pair to ascend the immortal mountain.

句(5)之“瑞脑消金兽”源自宋代女词人李清照的《醉花阴》一句“薄雾浓云愁永昼,瑞脑消金兽”,原意指龙脑香已渐渐烧完了,与前文的“冷香”“寂寞”“韶华溜”“添一段愁”等一起烘托出长平公主清高、隐忍、含蓄的性格特征,也体现了她无奈、自怜、暗自伤怀的心情。句(6)中的“萧史”“弄玉”语出汉代刘向《列仙传·卷上·萧史》。弄玉因喜欢吹箫而与萧史结缘,最后萧史乘龙、弄玉跨凤,双双腾空而去。“萧史若能攀弄玉”一句表达了崇祯帝在老臣周钟的劝说下,对爱女长平公主终身大事略微放宽心,有意将长平托付给周世显,并默许周世显为驸马,让长平公平与之远走高飞,从而保得一生平安的心情。在封建时代,儿女婚姻皆听命于父母,而皇家嫁娶更是讲究排场、体面与高贵。但是在大军兵临城下,吉凶未卜之时,崇祯帝一句“萧史若能攀弄玉”,既体现了父亲对女儿的疼爱与关切,同时也维护了皇家的尊严与体面。由于源文用典,因此译者荣鸿曾在词汇层面选择了书面性更强,难度更大的词汇来适应,如:penetrate(侵),dragon-incense(瑞脑),dragon-phoenix(龙凤),ascend(上山),immortal mountain(仙山);而《卖花女》体现的是街头小贩的粗鄙语言,因而在选词上更口语化,更浅显易懂。可以说,译者很好地再现了原文的遣词风格,实现了语言维的适应性选择转换。

(三)词汇密度

词汇密度通过实词和所有词汇之比值说明语篇的信息含量,是衡量文本信息量大小的标准,是体现篇章信息容量与难度的指标,其计算公式为:词汇密度=实词数/总词数*100%。笔者运用CLAW7对《帝女花》语料库进行英文词性赋码,并以pseudo-xml格式进行保存;然后通过语料库检索软件,研究两个语料库中实词所占的比例,以反映两个剧本在信息量上的异同和难度的高低[9]。表3列举出两篇剧本中的实词(包括动词,名词、代词、形容词、副词及数词)的数量,并计算出词汇密度。一般来说,如果词汇密度越高,说明译文的实词比例越大,信息容量也就越大。

表3 实词及词汇密度统计

从表3可以看出,《帝女花》的词汇密度比《卖花女》的词汇密度高,说明《帝女花》的信息量大,其相应的难度较高。究其原因,第一,粤剧以文言文说唱比较多,其句式紧凑,对白常有省略主语的现象;而在翻译成英语时,由于添加了主语、定语等,因此名词的数量会相对增加。其次,由于修辞手法如借代等的运用,在英译时需加以解释说明,也增加了名词等实词的数量。如:

(7)哦,好一朵

【秃头长二王下句】

芙蓉出水百花羞,

眉似苏堤春晓柳,

盈盈秋水,为何轻罩雾烟愁?

嗟莫是坐月怨秦箫,

抑或是倚风寒翠袖。(上前跪介)

Oh! She is like:

[long Yiwong lower line, without prelude]

A hibiscus flower rising from the pond, shaming all other flowers.

Her brows are like spring willow leaves by the bank of West Lake,

Her eyes are clear as autumn pools, but why are they veiled with sorrow?

Does she grieve at the sound of the flute in the moonlight?

Or does the cold pierce her kingfisher sleeves, as she leans into the wind? (Heentersandkneels.)

句(7)中的“好一朵”并没有直接译成感叹句式,而是译成了明喻句式“she is like”;原文没有出现指代周世显和长平公主的名词或代词,而译文中添加了“she”“her”“they”“he”等代词;此外,“秋水”本用来比喻女性的眼睛像秋天明净的水波一样清澈且含情。原文直接用“盈盈秋水”来借代长平公主的双眸,译文则采用了明喻的句式并添加了主语“her eyes”:因此实词的数量也增加了。中国人写诗歌多以意境来表达情感,原文中采用具体的“芙蓉”“百花”“柳”来表达世显初见长平公平时的内心感受,营造出一种羞涩、朦胧、柔韧的意象,充分体现出世显对长平的关爱、好奇与欣赏之情。然而,如果直接翻译成各种植物的话,会让西方观众不知所云,且缺少了原文的意境。因此在交际维的适应性选择转换上,译者将原有的感叹句译成了明喻句式,使观众对剧中人物有了代入感,不至于一头雾水。同时,在语言维的适应性选择转换上,译者增加了代词作主语,也使得译文结构更加清晰。

在韵律选择上,源文的“羞”“柳”“愁”“箫”“袖”都压“au”音[14](P77-81)。而译文中,“like”和“lake”押“双调和韵”,即“和韵”和“框架韵”。“和韵”即单词的重读元音不同([aɪ]不同于[eɪ])而元音后面的辅音或辅音组合相同([k]);“框架韵”即元音音节前后的辅音读音相同([l]与[k])而元音读音不相同([aɪ]不同于[eɪ])。再者,like和moonlight的-light压元音韵,即重读的元音([aɪ])读音相同而元音后面的辅音([k]不同于[t])读音不相同。重复的元音[aɪ]听起来仿佛叹气一般,将周世显担忧、紧张、关爱的心情烘托出来。从交际维的适应性选择转换上看,译者不但成功再现了原文的内容,实现了原语语言的转换,在韵律上也选择了具有拟声效果的韵尾反复咏叹,使不懂得中文的西方观众产生情感的共鸣,起到了积极的心理暗示效果,使观众仿佛身临其境地感受到了周世显对长平公主的爱慕与担忧。

四、结语

翻译是语言的转换,语言是文化的载体,文化又是交际的积淀。在生态翻译学理论框架下,粤剧《帝女花》的译者在词汇层面的语言维、文化维、交际维、语用维等多个维度对原语语篇进行了适应性选择。其一,在语言维上,采用了较多的长词及书面语以适应原语语篇中的中国传统文化的典故的翻译;或增加代词,使译文结构清晰化;采用拟声效果的韵律,使观众产生情感的共鸣。其二,在文化维上,添加了解释性名词、副词等,采取翻译的显化策略,以传播中国文化中长幼尊卑有序的内涵,或凸显中国古代诗人的身份,或体现中国传统文化的浪漫情怀。其三,在交际维上,增加了称呼语,改疑问句为祈使句,以强化观众的代入感,拉近与观众的距离,以适应西方人际交往的特点。