博物馆与文化记忆的双重建构

2021-07-08刘宁

刘宁

摘 要 博物馆是指以收藏、展示、研究、教育、传播为主要目的的建筑空间,它不仅仅是存储历史文物的物理空间,还是文化记忆的物质载体。作为“记忆的场”,它是一个民族群体记忆的累积与凝聚,同时又在新的历史语境下以新的语言秩序构建起当下新的文化记忆。在文化建设备受重视的今天,博物馆对文化记忆的双重建构作用应该得到重视。

关键词 博物馆 文化记忆 群体记忆 双重建构

中图分类号:G260 文献标识码:A DOI:10.16400/j.cnki.kjdk.2021.12.056

Abstract Museum refers to the architectural space with the main purpose of collection, display, research, education and communication. It is not only the physical space for storing historical relics, but also the material carrier of cultural memory. As a "field of memory", it is the accumulation and cohesion of a national group's memory, and at the same time, it constructs a new cultural memory with a new language order in the new historical context. In today's cultural construction, the dual role of museums in the construction of cultural memory should be paid attention to.

Keywords museum; cultural memory; group memory; double construction

最近十几年中,各国都在大力推进博物馆建设,但另一方面,新博物馆学研究者过于强调博物馆藏品与历史语境的剥离关系,从而将博物馆称作是文物的坟墓。应该看到,博物馆并不单纯是历史器物的存储空间,而是文化记忆的承载者,与文化记忆之间形成一个相互建构性关系,一方面,博物馆是文化记忆的产物和载体,即法国学者诺拉所说的“记忆的场”,具有保存和延续文化记忆的功能;另一方面,由于与历史语境的剥离,博物馆不仅唤起、修补了当下观者对历史文化的记忆,同时又以新的空间呈现方式形成新的语言秩序,构建起当前语境下的文化记忆,促进文化的丰富与发展。正因此,如何认识博物馆的文化功能成为博物馆发展不可忽视的重要问题之一。

1 集体记忆与文化记忆

20世纪20年代,西方学术界对“记忆”的本质及其意义研究开始由伯格森、弗洛伊德等心理学家注重“记忆”的个体性开始转向其社会属性的研究。法国社会学家莫里斯·哈布瓦赫对于集体记忆的简述成为“记忆”研究转向的一个风标。

哈布瓦赫认为,记忆可分为个体记忆与集体记忆。个体记忆是以独立的个体为载体的,因此,个体记忆不会与他人记忆相混淆,但它不是完全孤立、封闭的,需要依据社会原则,借助他人记忆,通过言语和想象等组成的工具才能实现。正因为人类记忆所依赖的语言、逻辑和概念都是在社会交往中实现的,因此,不可能存在纯粹的个体记忆。“尽管我们确信自己的记忆是精确无误的,但社会却不时地要求人们不能只是在思想中再现他们生活中以前的事情,而是还要润饰它们,削减它们,或者完善它们,乃至于赋予它们一种现实都不曾拥有的魅力。”①另外,“存在着一个所谓的集体记忆和记忆的社会框架;从而,我们的个体思想将自身置于这些框架内,并汇入到能够进行回忆的记忆中去。”②记忆虽然以个体为载体,但记忆并不是个体性的心理活动,而是与其所依赖的社会环境密切相关,一方面他人建构或强化、改造了“我”的记忆,另一方面,他人唤起了“我”的记忆。从这个角度说,记忆并不是对过去瞬间或过程的精确记录,而是基于个体生理心理条件,经由社会框架筛选的结果。

集体记忆不是一个既定概念或神秘的群体思想,而是一个社会建构的概念,从本质上来说,集体记忆是立足现在而对过去的一种重构。群体记忆有三个方面特点:第一, 群体记忆的内容具有相对稳定性,在具備同种风俗或习俗的地区会重复呈现;第二,群体记忆的内容往往能够通过某种具体化的社会方式(例如艺术、节日、仪式等)呈现出来,并通过有规律地重复得以强化;第三,群体记忆的内容往往与重大社会事件(包括其特定的时间、地点、事件过程、人物等)密切相关,因此,相关的社会活动也容易激活、强化这一记忆。

继哈布瓦赫之后,德国学者阿斯曼提出了“文化记忆”概念。阿斯曼认为,群体记忆分为社交记忆和文化记忆。社交记忆是基于某种特定场合的日常交流而形成,具有高度的非特殊化、主题的不稳定性和组织结构的非固定性。与社交记忆相比,文化记忆则依赖于过去的某个固定点,借助一定的文化载体(课本、典礼、纪念碑、文物) 和制度传达 ( 叙述、实践、遵守) 唤起,倾向于通过记忆场所搜集记忆内容。

2 博物馆:文化记忆的载体

从西方对集体记忆与文化记忆的研究发展看到,记忆并不仅仅是个体心理现象,而是社会群体文化的载体和产物。博物馆作为文化产品的收藏、展示、研究、教育空间,在个体记忆与集体记忆、历史文化记忆的转换之间起到了怎样的作用呢?

集体记忆代表的是某个范围内被普通认可的主流历史记忆,作为社会交往的产物,除了同时代主体的直接交往外,文字、图像、器物等也成为个体交往必不可少的媒介,它们不仅确保了交往的实现,同时,符号不断被接受与解读的过程,也是个体记忆进入集体记忆的过程,是集体记忆不断被唤起、建构和重构的过程。

那么,历史记忆是如何影响个体记忆的呢?某些历史事件可能是早于某个特定个体而存在的,那么它为什么会以及如何对个体记忆产生影响呢?一方面,这些历史事件在群体的某些领域仍充满活力,受到关注。另一方面,个体通过阅读或交谈获得这部分记忆。因此,历史记忆虽非个体亲身经历,但过可以通过他人激活,但如果想重建该事件的完整记忆,则需要把群体所有成员关于此事件的变形分散的记忆碎片一一对接起来。

文物本身作为历史的物质载体,一方面将抽象的历史记忆具象化为个体记忆,另一方面,作为直观化形象,文物又唤起了观者,甚至是重塑了其历史文化记忆。作为个体的博物馆参观者,大多数人对古代史的文化记忆主要来自书本、网络、社会交往或其他媒介,这种间接获取方式使得这部分记忆相对比较抽象、模糊、不够活跃,并且与个人记忆关联较少。而博物馆,尤其是历史博物馆中的文物,则将观者抽象化的文化记忆转化为直观的视觉形象,同时博物馆的多种陈列方式进一步激活了观者听觉、触觉等感观体验。与抽象的语言符号和影像、图片相比,这种直观的、真实的物象所激发起的感观体验与个体经验有着更密切的联系,更容易形成新的个体记忆,并激活间接获得的历史文化记忆,从而完成历史与现实、个体与群体的记忆转换。

实体博物馆与数字虚拟博物馆、网格图片的区别在于其无可替代的真实的情境性和体验感。无论是出于博物馆空间的历史传统,还博物馆藏品的保护、展示需要,实体博物馆的建筑空间一般比较高大、静谧,营造出一种神圣、肃穆的气氛,这种现场体现感是其他形式的观览所无法体会的。不仅如此,为了观者更好地理解文物,大多数博物馆都会借助实物、道具模型以及声光电、色彩等手段,实现实物场景的模拟再现,完成对文物历史情境的最大程度还原,使观者能更好地在文物历史原境中理解文物。例如,美国大都会博物馆对丹德神庙的复原。对历史语境的复活,将文字的抽象理解转化为具体化的、生动的情境,强化了观者对历史的认知,与简单的文物陈列相比,更易于刺激观者的感观,形成历史文化认同。与此同时,博物馆公共交往空间的营造,弥补了个体记忆的缺失和差异,统一观者的文化认知,个体记忆在公共交往过程中累积形成共同的文化记忆。

3 记忆重构:博物馆的潜在文化功能

哈布瓦赫认为,“过去不是被保留下来的,而是在现在的基础上被重新建构的。同样,记忆的集体框架也不是依循个体记忆的简单加总原则而建构起来的;……相反,集体构架恰恰就是一些工具,集体记忆可用以重建关于过去的意象,在每一个时代,这个意象都是与社会的主导思想相一致的。”③他与心理学研究的区别正在于,他否定了记忆的个体性、消极性和被动性,而是肯定了记忆的群体性、社会性和积极建构性。集体记忆在本质上是立足于“现在”,对“过去”的重构。一方面,对于“现在”的体验很大程度上取决于“过去”的知识,这体现了历史文化的连续性。但另一方面,“现在”不可能是“过去”的完全保留和延续,必然具有当下性,而且会影响对“过去”的记忆保存和发展。因此,博物馆虽然是历史文物的存储、展示空间,但却并非是文化记忆的消极载体,博物馆不仅在对藏品的研究、传播过程中完成着对历史文化的再阐释和再理解,博物馆空间本身也以自己的语言秩序和叙述结构,唤起个体观者的文化记忆,重构文化记忆框架。

历史发展或许有着某种内在的联系性和逻辑性,但历史记录和解读中的主体因素,以及作为历史物证——文物发掘本身的偶然性和零碎化,却未必能真实还原历史情境。这就使得文物脱离于当时的历史语境,成为一个漂浮的“能指”,并在当下的语境中通过重新解读,获得了新的“所指”。

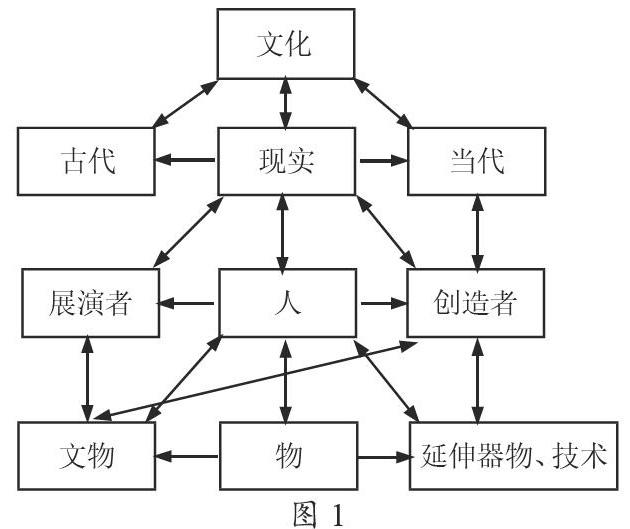

《国家宝藏》是中央电视台与全国各大博物馆联合完成的一档文化综艺节目,也是在当代文化语境下对中国古代文物的现代阐释。它以文物为纽带,形成“(文)物—人—现实—文化”的四重符号体系。“现实”“前世”(古代)“今生”(当代)构成了历史发展的轴线;“物”以文物为线索,但又不拘泥于文物,它在时间发展中启发和推动了现代器物和现代技术的产生;“人”因其在节目中的作用不同由展演者(演员)和创造者(包括研究者、与文物相关的古代与现代工作者等)两部分组成。展演者的作用是通过舞台表演,以“讲故事”的方式使物回归历史情境,复现文物的形成,还原其功能或文化意义,使大众在情境中更感性地体验物的历史存在,同时通过一个个生动的历史故事,赋予物以情感和新的价值内涵。创造者包括古代的创造者、传承者,也包括当代各个领域的劳动者。他们既有特定领域的引领者和专家、学者,也有各行各業年轻的、默默无闻的从业者和文化传递者,他们以现代个体的当下生活使文物在现实中鲜活起来,激发起大众的感性体验。前世与今生的情景带入更易于激发观众的生活体验,唤起大众的文化记忆,引发情感共鸣,形成文化认同感和归属感。从这个角度来说,《国家宝藏》最核心的不是物本身,而是物所承载的文化,是文化的创造者——人。人们在观看节目的过程中感叹的不只是文物的华美或精良,而是创造者的智慧和精神,是文物保护者的坚守和无私,是当代劳动者的担当和努力。正是一代代智慧的中国人,使文化得以创造,得以延续,中华五千年文明才会生生不息、绵延留长。因此,《国家宝藏》是以“文物”为起点,以“人”为核心,以“现实”为落脚点,最终目的是实现文化延伸(图1)。

从某种意义上来说,博物馆的陈列方式与陈列空间不过是《国家宝藏》节目的现场版,同样是以情境化的方法,在还原历史情境中完成对文物以及历史的重新解读。只不过它借助的不是表演者虚构的故事情境和显态化的主观表达,而是借助空间自身的权力结构,在历史原境的还原下完成文物的重读和文化的重构。

博物馆空间作为一个“场域”,其自身的封闭性、选择性和空间分隔、排序,使其不仅仅是一个物理性展示空间,而是具有了空间权力特性。公共博物馆作为国家记忆的载体,代表的是国家主流文化观念和价值判断,进入这个空间就意味着主流文化的认同,因此,文物的筛选过程本身就是不同时期对文化进行选择和再塑造的过程。

不仅文物的选择和展示体现了博物馆的文化定位和对文化的理解,文物的展示空間更是体现了对历史的不同解读。相对于历史的连续性和完整性来说,文物对历史的呈现是片断化的、零碎的。但博物馆在展示过程中一般会采用纵向—历史、横向—类型两种方式进行排序,从而将碎片化的文物串接起来形成某种叙述结构,文物的价值就不单单取决于自身的价值,而是取决于在这个叙述结构中的位置。文物的摆放方式与空间位置体现了它在这个叙述结构中位置,或者说是在文化记忆中的地位和价值。不仅如此,博物馆的空间叙事往往具有完整性和连续性,碎片化的单件文物在这一叙述过程中形成某种内在联系,并且明示了历史的完整性。因此观者进行博物馆空间,就会不自觉地沿着这种叙述顺序进行参观,将个人对于文物和历史的零散记忆串接起来,形成与博物馆叙事相一致的历史观和文化观。这种叙述方式不仅完成了对文物文化意义的再解读,同时也完成了文化历史的再次书写。观者在观览教程中不自觉地接受这种文化塑造,将唤起的个体记忆汇集成群体记忆,完成对文化记忆的再塑造。

随着博物馆数量的不断增多,越来越多的博物馆开始免费向公众开放,博物馆功能也开始由收藏、展示、研究转向社会教育和社会服务。1972年,新博物馆学运动学派成立,为博物馆研究带来了新的活力,从而预示着博物馆研究由技术、学术、精英、静态研究转向了目的、社会、观众、动态研究。由此可见,无论是博物馆的现实发展还是理论研究都表明,如何立足于公众和社会的未来发展,充分认识并发掘博物馆的文化功能和社会作用,都将是需要继续关注和研究的问题。

基金项目:本文是山东省社科规划项目“博物馆与文化记忆的双重建构”(12CWYZ02)的阶段性成果之一

注释

① (法)莫里斯 哈布瓦赫.论集体记忆[M].毕然,金华,译.上海人民出版社,2002:93.

② (法)莫里斯 哈布瓦赫.论集体记忆[M].毕然,金华,译.上海人民出版社,2002:69.

③ (法)莫里斯 哈布瓦赫.论集体记忆[M].毕然,金华,译.上海人民出版社,2002:71.