双河洞国家地质公园地学文化建设回顾与思考

2021-07-08况光显杜灵蒋玺

况光显 杜灵 蒋玺

摘 要 双河洞国家地质公园具有丰富的喀斯特地学教育和科普文化资源。围绕国家生态文明建设需求推进地学文化建设是地质公园的基本发展方向。本文结合双河洞国家地质公园的资源特色,总结了公园地学文化建设的主要成果,最后从地学人才培养、地学科普推广、“大扶贫”战略等方面对国家地质公园的地学文化建设提出思考,为地质公园深化建设提供参考。

关键词 双河洞 喀斯特 地质遗迹 地学文化

中图分类号:X36 文献标识码:A DOI:10.16400/j.cnki.kjdk.2021.12.048

Abstract Shuanghe Cave National Geopark is rich in karst resources for geological education and science popularization. Focusing on ecology civilization construction of China, geosciences culture construction is the most important development direction of the geopark. In this paper, we summarized the geological resources and the main construction achievements in geological culture of the Shuanghe Cave National Geopark. And then, some suggestion, included training geoscience talents, geoscience popularization and the Poverty Alleviation Strategy, were put forward to promote the geoscience culture construction for the geopark, which will provide reference for the development of the Shuanghe Cave National Geopark.

Keywords Shuanghe Cave; karst; geological heritages; geoscience culture

黨的十八大以来,生态文明建设在“五位一体”总体布局中意义突显,合理保护、开发和利用自然资源成为社会经济全面可持续发展的重大需求。2017年9月出台的《建立国家公园体制总体方案》明确了建设国家公园推进自然资源保护和利用、促进人与自然和谐发展的总体方针。同月发布的《关于加强城市地质工作的指导意见》中也提出了“积极推动建设地质公园、矿山公园,……增强人们对地球的科学认知与保护意识……”的建设目标。同时,在2017年中国地质学会深入开展“地质学知识进中小学课堂”的号召下,全国高校和地质公园积极搭建科普平台,掀起了全民普及地学知识的热潮,在帮助青少年树立科学思想和科学精神,培养科技兴趣和创造力等方面成效显著。

贵州位于中国西南喀斯特集中发育的核心区,具有得天独厚的喀斯特地质遗迹和科普教育资源。绥阳县北部的双河洞岩溶洞穴系统,以探明长度257.4km(截止2019年3月)位居亚洲第一,世界第六,被誉为“喀斯特天然洞穴博物馆”。[1]自获批建设以来,双河洞地质公园坚持地学旅游与文化建设的同步发展,成为贵州省最重要的喀斯特地学科普文化基地之一。本文从国家地质公园地学资源特性出发,回顾公园地学文化建设历程和成效,并就新时代地质公园的发展提出思考,为深入推进国家地质公园的地学教育和科普文化建设提供参考。

1 地质公园地学教育和科普资源概述

双河洞国家地质公园地处贵州省遵义市绥阳县北部,占地面积139km2,主要包括双河洞、水晶温泉、让水、清溪四个景区。地质公园内地层从下寒武统金顶山组(1j)到下三叠统茅草铺组(T1m)均有分布,仅缺失泥盆系和石炭系地层。出露岩石类型包含了沉积岩区常见的白云岩、石灰岩、砂岩、粉砂岩、砾岩、泥质岩等。区域位于黔北北东-南西、北西-南东和南北向三组断裂围成的三角形地块,其喀斯特地貌是燕山运动来贵州构造演化的直观记录。[2]位于南北向构造带的水晶温泉平均水温51癈,平均流量3.4L/s,是我国喀斯特地热温泉的典型代表。[1]区内二叠系梁山组(P2l)和吴家坪组(P3w)是贵州代表性产煤地层。多个地层不整合界面上的铝土质泥岩、铁铝质岩等记录了黔北地层的多次沉积间断。这些丰富地层、岩石、地质构造、沉积特征,为沉积岩区的地学类实践教学和科普提供了丰富载体。

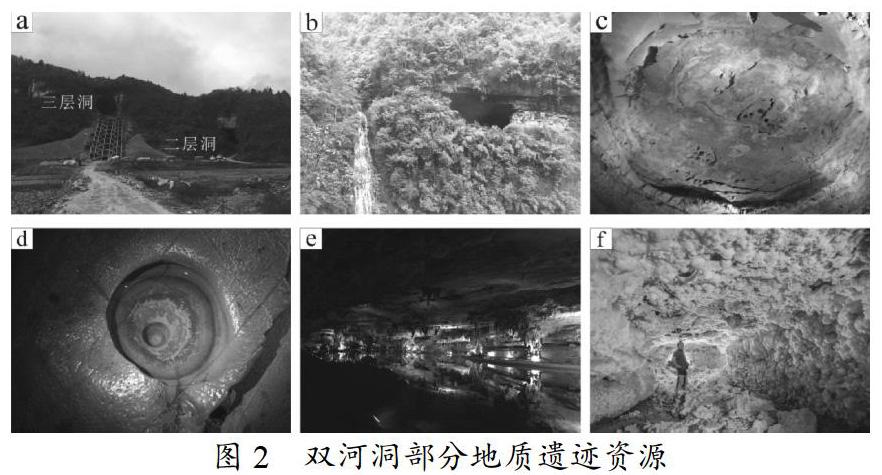

双河洞景区是国家地质公园的核心景观,包括亚洲第一长洞双河洞,区域岩溶峡谷、天坑、峰林峰丛等喀斯特地貌,以及与喀斯特发育相关的水文系统、生态系统等。[3]双河洞堪称全球白云岩洞穴系统发育的杰出典范。[1]错综复杂的溶洞呈成层发育(图1a),4层近水平发育的溶洞与流域内多级河谷阶地直观地记录了区域阶段性构造抬升。[2]层状洞穴通过竖井、漏斗、天坑、瀑布(图1b)等互相连通,共同构成了区域复杂的地下水和地表水交互系统。洞穴有锁孔型、地缝式、“口”字型、“V”字型等多种形态。洞内发育大量竖井、瀑布、天窝(图1c)、壶穴群(图1d)等典型洞穴地貌,除典型的钟乳石(图1e)外,洞内还沉积了丰富的石膏、天青石等沉积物(图1f),具有极高的观赏和研究价值。仅截止2008年,双河洞国家地质公园已查明的主要59个地质遗迹景观中,就有世界级3个,国家级9个,省级26个,表明双河洞不仅具有极高的美学价值,更是开展喀斯特洞穴研究的天然实验室。[3]

2 国家地质公园地学文化建设历程和成效

双河洞国家地质公园的调查和研究最早可追溯到20世纪50年代末,贵州省地矿局106地质大队在地质勘查基础上完成《贵州石膏双河矿区普查评价报告》,正式开启了双河洞的科学考察活动。[4]1988年贵州省山地资源研究所联合日本秋田大学等组成“中日洞穴联合考察队”,首次对双河洞开展了系统测量,测定洞穴长度25km并绘制洞穴图。[3]此后的30多年间,在中、法、日等多国专家的不懈努力下,双河洞测定总长度不断攀升,至2019年3月达257.4km,位居亚洲第一,使其成为闻名世界的岩溶洞穴之一。

随着2004年1月获批中国第三批国家地质公园,双河洞拉开了地学研究和科普文化建设的序幕(表1)。先后有贵州科学院、贵州省地矿局、贵州大学、贵州师范大学、贵州师范学院、中国地质科学院岩溶地质研究所、贵州省地质学会等著名科研机构、高校和学术团体与国家地质公园签署合作协议并开展合作研究和人才培养。每年,地质公园接待开展地学研究人员数十人,接待野外地学实习、科普考察学生数千人,成为我省喀斯特地质教育和研究的重要实践基地。

地学科普一直是双河洞国家地质公园建设的重中之重。自2004年国家地质公园建立以来,每年举办探洞活动、科普宣传和培训,至今探洞培训已举办24期,培训人数20000余人次。尤其是围绕“世界地球日”“科普文化周”“科普开放日”等国家重大科普宣传活动,双河洞先后举行了6次大型洞穴科考和科普活动,不断刷新洞穴长度的同时,更向民众展示了最新的古生物化石、稀有动植物、洞穴沉积物等科考成果。其中世界级地质遗迹资源石膏晶花洞的发现,更引来了国际洞穴联合会、中央电视台、环球时报、中国地质学会等国际团体和媒体的高度关注和报道。

截至2019年,双河洞国家地质公园有专职科普人员3人,兼职3人,科普志愿者和专家团队人数超过150人。同时,国家地质公园管理处还聘请贵州大学、贵州师范大学、贵州省地质调查院等院校的专家团队担任科学顾问,极大推进了地质公园科普文化建设的专业化、科学化、规范化。近5年,通过地质科普夏令营、科普网站建设、科普宣传资料、科普讲座等多种方式,双河洞国家地质公园地学科普受众人数已达100万人次以上,科普工作成效显著。

3 地質公园深入建设思考

3.1 地质公园建设与地学综合人才培养

双河洞国家地质公园不仅具有丰富的地质教学资源,也是开展地理、生态、水文水资源、旅游、人文美学等多学科门类实践教学的绝佳场所。当前,已有很多专家提议将实习基地建设与国家地质公园建设结合起来,以加强地学综合知识的普及与传播。因此,地质公园发展应充分结合世界地质公园申报工作,深入推进多学科综合教学实践基地建设。具体可通过“共同建设、平台共享”的建设模式,[5]从省级乃至国家层面,整合公园资源优势,联合各类高校和科研院所,开展以地球科学为基础,兼顾生命科学、人文科学、信息技术等多学科的教学和科普综合实践基地建设,既通过共建共享实现各学科在喀斯特研究领域的交叉融合发展和人才培养,又促进资源高效利用和地质公园的纵深发展。

3.2 地质公园建设与地学科普

地质公园既是地质遗迹、自然景观、生态环境的重点保护区,又具有开展地学研究和科学普及的时代责任。尤其是近年来人民文化水平提高和信息技术普及,导致游客除旅游观光时心理愉悦的感性需求外,又产生了更多科学知识探索和获取的理性需求。因此,国家地质公园的科普文化建设仍是重中之重。下一步应紧密围绕国家《全民科学素质行动计划纲要》的部署和实施,通过开设地学文化讲堂、开发地学旅游线路、培训科普人才队伍等方式建设地学文化科普示范基地,形成强有力的科普文化体系。同时,双河洞国家地质公园所在的黔北地区拥有遵义会址、娄山关、中国诗乡等红色文化资源,是贵州省乃至全国重要的红色文化基地。因此,在科普推广中应积极融入生态保护、红色文化、文明出行等方面的思想和内容,帮助民众尤其是中小学生树立正确的自然观和历史观,实现思政教育和地学科普的同向同行。

3.3 地质公园建设与“大扶贫”战略

贵州是我国脱贫攻坚的主战场,产业扶贫又是扶贫工作的重中之重。地学旅游是贵州发展旅游的亮点和特色,依托丰富的地学旅游资源,推进地学旅游产业发展,将成为贵州产业扶贫的重要途径。双河洞国家地质公园具有开展产业扶贫的良好基础。地质公园地学文化建设不仅要从公园知名度和文化内涵入手,也应从劳动就业、旅游服务、特色农产品开发等方面促进区域旅游产业综合发展。具体可通过地学旅游资源的深入开发,研发具有鲜明喀斯特特色的地学旅游、探险、研学、疗养等精品文化产品,以形成一条独具特色的旅游产业扶贫之路,全方位助推区域脱贫攻坚和同步小康工程。

4 结语

双河洞国家地质公园地质遗迹资源丰富,具有开展地学教育和地学文化传播得天独厚的资源优势。依托国家地质公园深入建设和世界地质公园申报工作,着力开展公园的地学文化建设,既可实现地质公园建设和区域特色人才培养的双赢,又对推进地学科学普及和文化传播,促进我省的生态“大扶贫”战略意义重大。

基金项目:贵州省科技支撑计划项目“双河洞国家地质公园地质遗迹资源开发及地学旅游价值提升研究”(黔科合支撑[2019]2852号)

参考文献

[1] 韦跃龙,罗书文,陈伟海,等.贵州绥阳地质公园白云岩喀斯特景观特征及其形成演化分析[J].地球学报, 2018,39(3):365-383.

[2] 蒋玺,龙克树,刘纯军,等.贵州绥阳双河洞白云岩溶洞群成因研究[J].地质论评,2018,64(3):674-684.

[3] 李坡,贺卫,钱治,等.双河洞地质公园研究[M].贵阳:贵州人民出版社,2008.

[4] 刘平.贵州绥阳双河洞国家地质公园洞穴基本特征及成因探讨[J].贵州地质,2008,25(4):302-305.

[5] 余际从,刘粤湘,李杰,等.我国野外地质教学实习基地建设的问题与突破口[J].中国地质教育,2013(4):1-5.