孕产妇母婴健康信息辨别能力及其影响因素研究

2021-07-08章娟张志力王倩郭晓琴张雪娟胡先明

章娟,张志力,王倩,郭晓琴,张雪娟,胡先明

本研究价值:

作为健康信息获取利用的“把关”环节,健康信息的辨别在健康信息数量增长迅速但质量监管滞后的当下显得尤为必要和迫切。本研究特别关注了孕产妇对母婴健康信息的辨别能力,并探讨了孕产妇个体、人际网络和宏观环境三个层次的影响因素,提供了一个研究健康素养的具象化的视角,可以对孕产妇母婴健康素养的提升提供具象化的指导。

信息获取包括物理和认知两个层面,其中物理层面指对信息源、信息传播渠道和信息技术的物理(而非认知)意义上的拥有或可及程度;认知层面指对所拥有的信息在认知上吸收,并用以改变原有观念和行为的过程。物理层面获取的信息只有经过用户的辨别和筛选才能实现吸收利用。当前医疗健康环境不断变化,健康信息爆发式增长,健康信息来源多样化、复杂化,健康信息质量参差不齐的问题随之而来。健康信息的辨别成为公众面临的一大挑战[1]。

健康信息辨别能力属于健康信息素养的一个方面[2],是个人选择利用高质量健康信息的基础和保证。生态学理论指出个体的健康和行为受到微观、中观和宏观三个层次因素的影响,健康信息素养包括健康信息的辨别也如此。学者们已经就健康信息素养进行了大量研究,识别出一系列影响因素[2],其中个人因素包括文化程度、职业、年龄、收入、种族、地理位置,以及沟通能力、基础性知识和信息、寻求健康信息的动机等[3-6];社会因素包括教育体系、医疗体系、文化与社会、健康信息传播渠道[7],还有社会网络对个体产生的信息支持[8-11]。但针对健康信息辨别能力的专门研究还很少见。

我国孕产妇的母婴健康素养水平普遍偏低[12-14],是影响母婴健康的一大风险因素[15]。本研究以孕产妇为研究对象,分析了孕产妇母婴健康信息辨别能力及其影响因素,并重点关注其个体信息网络,即孕产妇经常交流母婴健康信息的网络。

1 对象与方法

1.1 研究对象 选取开设孕妇学校的山西省儿童医院、山西博爱医院和太原市晋源区金胜镇卫生院,于2016年11月—2017年8月对在3所医院(妇)产科就诊的孕产妇实施调查。纳入标准:(1)处于妊娠期或产后<6个月;(2)精神状况良好、无阅读和听力障碍;(3)知情同意,愿意配合调查。共调查孕产妇1 100例,删除重要信息缺失或存在逻辑错误的问卷,回收有效问卷858份,有效回收率为78.00%。

1.2 方法 自行设计调查问卷,问卷内容包括人口统计学信息(年龄、文化程度、是否为医生、家庭人均年收入、居住地、是否首次妊娠、孕期、健康状况、健康意识)、主动获取健康信息频次、互联网信息的影响、是否具备基础性知识/信息、有无在孕妇学校学习、健康信息来源、健康信息辨别能力、健康信息人际交流网等。

健康状况测量采用自报健康水平方式,分别为很好、较好、一般、较差、很差,其中一般、较差、很差归为一般,很好、较好归为良好;健康意识根据坚持锻炼情况进行评价,>0.5 h/d的体育锻炼为健康意识强,否则为健康意识弱;健康信息获取行为根据近1个月主动获取健康信息的频次进行评价。研究发现互联网对居民健康素养水平有促进作用[10],互联网信息的影响采用Likert 5级测量(1级影响很大,2级有影响,3级基本没影响,4级影响不大,5级完全没影响),其中1~2级为有影响,3~5级为无影响。孕妇学校是助产机构设立的专门开展孕产妇健康教育的重要阵地,理应被广大孕产妇知晓和利用;本研究用“您是否知道医院中有孕妇学校”这一问题分析孕产妇的基础性知识/信息。健康信息辨别能力采用Likert 5级选项(1级难度很大,2级有难度,3级基本没难度,4级没难度,5级完全没难度),难度很大和有难度归为难以辨别,基本没难度、没难度、完全没难度归为可以辨别。

个体网络的结构,如规模、成员类型等是测量个体网络的基础性指标。结合研究目的和对象情况,选择网络规模和成员的文化程度、是否有医学背景、是否有育儿经验4个指标。交流母婴健康信息的个体网络:采用个体提名生成法登记孕产妇经常交流母婴健康信息的对象(最多5个),以及每位提名对象的文化程度、生育情况、是否有医学背景,其中提名对象文化程度为大学及以上者定义为高学历成员。

1.3 统计学方法 原始数据采用EpiData 3.1进行双录入与初步核查,采用SPSS 18.0软件进行数据处理和分析。计量资料以(±s)表示,计数资料采用百分比描述,单因素分析采用χ2检验,多因素分析采用Logistic回归分析。采用Omnibus法检验Logistic回归模型的整体有效性;向前逐步法筛选变量,进入标准α=0.05,剔除标准α=0.10。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 基本情况 858例孕产妇年龄18~44岁,平均年龄(29.8±4.1)岁;文化程度以大专/本科居多(66.43%);651例(75.87%)居住在城市;271例(31.59%)家庭年人均收入<4万元;489例(56.99%)首次妊娠;孕晚期/产后人数最多(49.88%),孕中期其次(36.83%),孕早期(13.29%)最少;663例(77.27%)健康状况良好;478例(55.71%)健康意识强。

2.2 健康信息获取行为与辨别能力 在调查前1个月内,347例(63.80%)主动获取健康信息>3次,258例(30.00%)为1~2次;480例(55.90%)获取健康信息的来源≥3种;709例(82.63%)自称受到互联网信息的影响。

健康信息辨别能力,难度很大31例(3.61%),有难度314例(36.60%),基本没难度375例(43.71%),没难度102例(11.89%),完全没难度36例(4.20%)。

不同年龄、文化程度、是否为医生、家庭人均年收入、居住地、首次妊娠、孕期、健康状况、孕妇学校学习、健康信息来源者母婴健康信息辨别能力比较,差异均无统计学意义(P>0.05);不同健康意识、主动获取健康信息频次、互联网信息的影响和具有基础性知识/信息者母婴健康信息辨别能力比较,差异均有统计学意义(P<0.05),见表 1。

表1 不同特征孕产妇母婴健康信息辨别能力比较〔n(%)〕Table 1 Comparison of maternal and infant health information discrimination ability of pregnant women by demographic characteristics

2.3 母婴健康信息人际交流网 527例(61.42%)经常交流母婴健康信息的人数达到5人,24例(2.80%)经常与1个人交流。

778例(90.68%)的交流成员中有高学历者,其中669例(77.79%)的交流成员中高学历者>50%。371例(43.24%)的交流成员包含有医学背景者,仅有221例(25.76%)与医生保持母婴健康信息交流,761例(88.69%)经常与有育儿经验者交流。

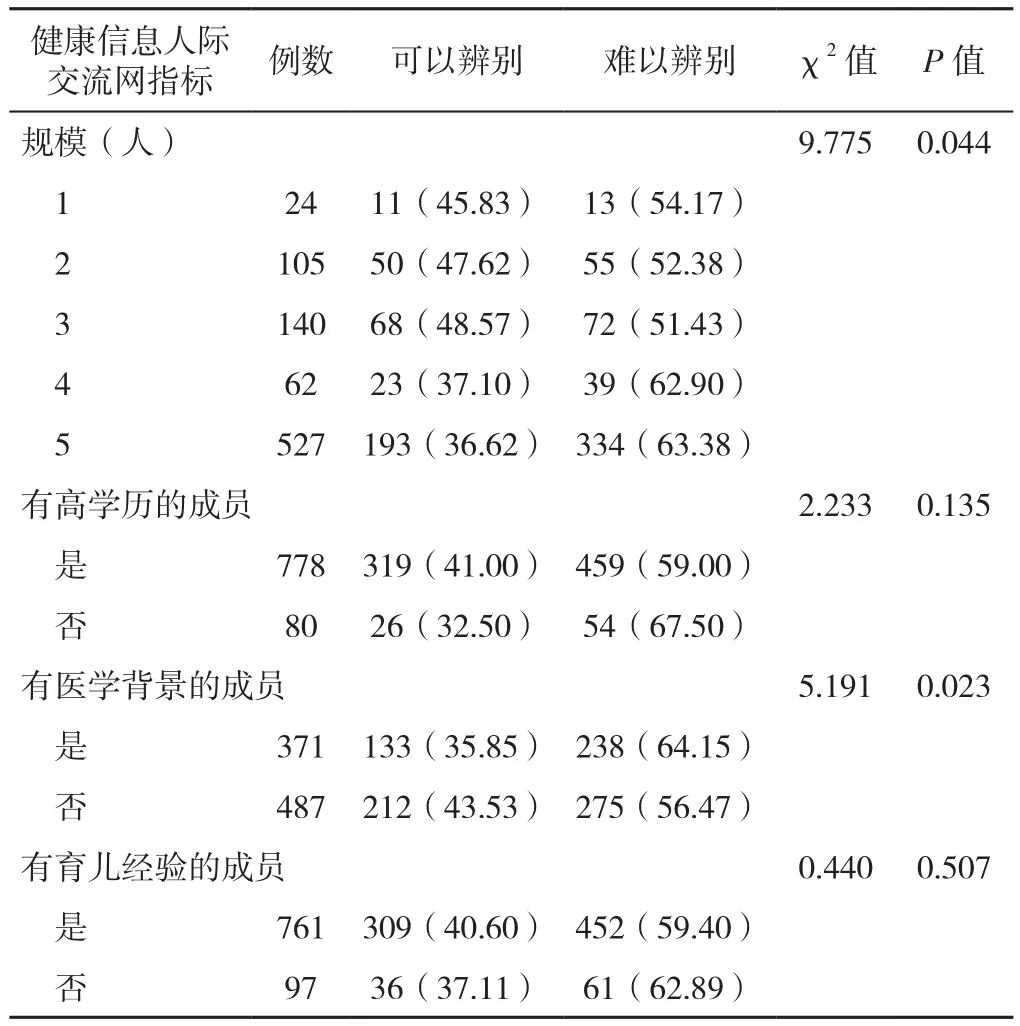

结果显示,交流网规模、是否有医学背景的成员对孕产妇健康信息辨别能力的影响具有统计学意义(P<0.05),见表 2。

表2 具有不同健康信息人际交流网的孕产妇母婴健康信息辨别能力比较〔n(%)〕Table 2 Comparison of maternal and infant health information discrimination ability of pregnant women by interpersonal health information communication network

2.4 母婴健康信息辨别能力影响因素的多因素Logistic回归分析 以母婴健康信息辨别能力为因变量,以基本情况为自变量(赋值见表3)进行多因素Logistic回归分析,结果显示,健康意识强、主动获取健康信息、具备基础性知识/信息、健康信息交流网规模大的孕产妇健康信息辨别能力更强(P<0.05);互联网信息的影响会降低孕产妇的健康信息辨别能力(P<0.05),见表4。Omnibus法检验结果显示Logistic回归模型有统计学意义(χ2=39.270,P<0.001)。

表3 影响孕产妇母婴健康信息辨别能力因素的多因素Logistic回归分析变量赋值表Table 3 Assignment for factors potentially associated with the ability of discriminating maternal and infant health information in pregnant women explored using multivariate Logistic regression analysis

表4 影响孕产妇母婴健康信息辨别能力因素的多因素Logistic回归分析Table 4 Multivariate Logistic regression analysis of factors potentially associated with the ability of discriminating maternal and infant health information in pregnant women

3 讨论

3.1 孕产妇母婴健康信息的获取行为与辨别能力 本次调查中90%以上的孕产妇有主动获取健康信息的行为,半数以上获取健康信息的来源≥3种,超过60%经常与至少5人交流母婴健康信息,40%孕产妇感觉难以判别母婴健康信息的质量,与李月琳等[1]报道的大学生未加干预的信息辨别能力相当。反映出孕产妇获取母婴健康信息的动力较强,但信息辨别能力还有很大的提升空间。

3.2 孕产妇母婴健康信息辨别能力的个体影响因素知信行理论认为,知识和信息是行为改变的基础,信念和态度是行为改变的动力。本研究显示健康意识强、具备基础性知识/信息、主动获取信息对增强孕产妇母婴健康信息辨别能力有正向影响。2016年10月,原国家卫计委联合其他4部委下发《关于加强生育全程基本医疗保健服务的若干意见》,要求做好政策解读与宣传,提高人民群众对惠民政策的知晓率,提高群众自我保健意识和技能。本研究结果为此意见的全面落实提供了有益的实践证据,提高孕产妇母婴健康信息辨别能力和健康素养,可以将强化健康意识、普及母婴保健的基础性知识/信息以及提高信息获取动机作为3个抓手。

3.3 互联网信息对孕产妇母婴健康信息辨别能力的影响 本研究结果显示,受互联网信息影响的孕产妇母婴健康信息辨别能力反而更弱。互联网信息来源复杂,质量不一,很多信息似是而非、内容矛盾,可能增加了信息判断的难度[1]。分析发现,样本人群获取信息的主要来源是手机(74%)、产检医生(51%)和电脑(45%)。这一结果提示健康信息来源,特别是互联网的监管须高度重视。由于信息来源的质量问题,导致原本积极的信息获取行为产生负向作用,极大地影响人们健康信息素养的提升。

3.4 孕产妇母婴健康信息的辨别能力与其信息交流网络 孕产妇的信息交流网络规模越大,其母婴健康信息的辨别能力越强。周围人群是孕产妇获取母婴健康信息的常用来源[11,16],影响着孕产妇对信息的认知和利用。孕产妇与更多的人交流母婴保健信息,接收的信息会更丰富更全面,有利于在不同的信息和观点中进行比较、鉴别,提升信息辨别能力,正所谓“兼听则明”。

高学历成员对孕产妇母婴健康信息辨别能力未见显著影响。国内外研究均发现大学生虽然文化程度高,但健康信息素养水平不高[17-18],且过高地估计自我健康信息甄别能力[1]。本研究人群文化程度整体偏高,大学及以上学历者超过80%,且学历越高者交流网中高学历成员的比例越高。同时,本研究结果显示孕产妇的母婴健康信息辨别能力与其文化程度也无关。提示普通的受教育经历可能不直接影响个人的健康信息辨别能力,我国现有的教育体系中普遍缺乏健康相关教育。

人们常倾向于信任医生或有医学相关背景者提供的信息[19-20]。本研究中,信息交流网络成员有医学背景对孕产妇母婴健康信息辨别能力的影响没有得到验证,可能是由于孕产妇目前与医生交流较少,医生的影响力还没有充分发挥出来。本研究中仅有1/4的孕产妇经常与医生交流。一方面,在基层卫生服务机构建档立卡后,孕产妇多转向二级及以上医院产检,并没有与家庭医生建立稳定的沟通关系;另一方面,二级及以上医院的医生没有足够的时间与孕产妇交流,因此以医生为代表的正式社会网络功能受到限制。

他人的经验是人们较为信任的信息来源[20]。但是,本研究结果尚不能支持交流网络成员有育儿经验的孕产妇母婴健康信息辨别能力强的假设。经验是个体化的,千差万别,有时候甚至相反,可能不同程度地增加了孕产妇判断的难度。此外,与购物等生活信息相比,母婴健康信息事关重大、且专业性较强,孕产妇获取时更慎重,更看重专业可靠的来源[19]。

综上,孕产妇母婴健康信息辨别能力不仅受到健康意识、基础性知识/信息和信息获取动机等个体因素的影响,也与个人的信息交流网络和宏观的健康信息环境紧密有关。因此,提高母婴健康素养,既要重视个体健康意识和动机的培养、母婴保健基础性知识与信息的传播,还需完善以医生为代表的专业的社会网络系统,加强健康信息环境尤其是互联网的监管。本研究的局限性在于母婴健康信息辨别能力、互联网的影响均是调查对象的主观判断,未来将考虑客观的测量方法。

作者贡献:章娟进行文章的构思与设计,统计学处理,结果的分析与解释,撰写论文,负责文章的质量控制及审校,对文章整体负责,监督管理;王倩、郭晓琴进行研究的实施与可行性分析;张志力、王倩进行数据收集;张志力进行数据整理;张雪娟、胡先明进行论文的修订。

本文无利益冲突。