海上复杂断块油田综合调整对策

——以南海西部A油田为例

2021-07-08张锋利王凤刚尹彦君黎运秀任宜伟

张锋利,王凤刚,尹彦君,黎运秀,任宜伟

1.中海石油(中国)有限公司天津分公司,天津 300459 2.中海油能源发展股份有限公司工程技术分公司,天津 300459

断块砂岩油藏地质条件复杂,由于断块破碎,导致平面开发效果不均[1,2],而且海上油田具有井距大、平台作业空间小等特点,较陆地更难以把握砂岩的开发特点,需要随着开发深入不断地进行调整[3,4]。南海西部A油田正断层发育,为被断层复杂化的断鼻构造,该油田主要储层为古近系流沙港组砂岩,油层埋深-2000~-2450m。孔隙度17.0%~28.6%,渗透率50~1255mD。纵向流沙港组三段(以下简称流三段)Ⅰ油组为气藏,流三段Ⅱ油组为带气顶油藏,流三段Ⅲ油组为边水油藏。油田共分1井区、2井区、3井区、4井区、5井区。油田于1986年8月投产,目前,油田已进入开发末期,油井18口,注水井8口,采出程度23.4%。下面,笔者通过总结该油田的开发特征,对开发效果指标进行评价,并给出同类型油藏开采建议。

1 油藏开发特征

1.1 油井生产以自喷为主,大部分井采用长短管分采

油井用长、短管分采Ⅱ、Ⅲ油组(见图1),减少了层间干扰,提高了各层储量动用程度,取得了很好的效果。

图1 长短管分采管柱示意图 Fig.1 Schematic map of the combined production with long and short pipes

2井区Ⅱ油组存在气顶,7C井离油气界面很近,采用双管分采,短管7CSS开采Ⅱ油组,由于气油比高而导致该井不能正常生产;长管7CLS开采Ⅲ油组,没有受到Ⅱ油组气顶的影响,生产比较正常(见图2)。

图2 7C井生产曲线Fig.2 Production curve of well 7C

2井区的17井单管合采Ⅱ、Ⅲ油组,注入水水淹造成的合采效果变差。由于11C井注水导致17井Ⅲ油组水淹严重,因含水高而关井。从数值模拟结果来看,17井91%的产出水来自Ⅲ油组,该层位水淹严重,而Ⅱ油组还有较多剩余油(见图3)。如果Ⅱ、Ⅲ油组分采,则Ⅱ油组还能够采出更多的油。

图3 17井附近Ⅱ、Ⅲ油组剩余油分布图Fig.3 Distribution map of remaining oil in Ⅱ& Ⅲ of the oil group near well 17

1.2 溶解气驱阶段初期产量高,产量递减幅度大

5井区储量规模较小而弹性能量较充足,主要靠溶解气驱开采。初期油井产量偏高,日产油200m3,峰值达到1700m3,井区采油速度2.4%,但地层压力下降快,产量递减幅度大,平均月综合递减率1.7%,弹性产率低,稳产时间短,后期生产气油比急剧上升,采油速度0.5%,日产油20m3。

1.3 注水效果差异明显,油井含水上升快

对于断层封隔及受砂体展布的影响[5],天然水体能量有限,而储量规模较大的断块,采用人工注水补充能量的方式开发,1井区、2井区、3井区、4井区进行了注水开发,但断块内储层复杂,注水效果差异明显。1井区、2井区注水初期,油井产量递减减缓,含水缓慢上升,地层压力回升,后期2井区发生水窜,含水上升快,其中,12井在注水后一年内见水,含水率在半年内上升到80%;而3井区在注水后,油井产量基本无变化。分析认为,1井区、2井区的储层连通性较好,注水见效;3井区断块破碎,注水井与对应油井的储层连通性较差,造成注水井压力很高,注入量偏低。4井区的5D井注水量很大,但对应油井14B的压力仍快速下降(见图4),这是由于在5D井附近发现小断层,注入水沿该断层流失,造成14B井注水不受效。

图4 14B井和5D井注采曲线Fig.4 Injection-production curve of well 14B and well 5D

2 开发效果指标评价

1996年,行业标准《油田开发水平分级》[6]给出了砂岩水驱油藏开发指标评价方法。然而,对于具有高投资、高采油速度特点的海上油田的开发,传统评价方法对油藏开发规律的差异性体现得不够,矿场应用评价结果往往与油田实际认识存在差异。为了准确、客观地评价海上A油田水驱砂岩油藏的开发效果,笔者从“注好水”“注够水”“精细注水”“有效注水”4个方面出发[7],根据具有代表性、相对独立、基础性、易于对比的原则,筛选出了水驱砂岩油藏开发效果评价的7项评价指标:“注好水”类型指标有水质达标率1项;“注够水”类型指标有能量保持水平1项;“精细注水”类型指标有水驱储量控制程度、水驱储量动用程度2项[8];“有效注水”类型指标包括水驱状况、含水上升率、剩余可采储量采油速度3项。

对于水驱储量动用程度、水驱储量控制程度这2个指标,参考海上水驱砂岩油藏开发指标评价体系[9],该体系已在渤海海域27个水驱砂岩油田或单元推广应用且确认能真实反映开发单元的实际情况;对于水质达标率、剩余可采储量采油速度参考石油天然气行业标准中分级标准制定;对于水驱状况、含水上升率,传统评价方法是通过将油田实际开发指标与油藏开发方案进行对比来评价油田开发效果[10],但对油藏开发规律的差异性体现得不够,矿场应用评价结果往往与油田实际认识存在差异[11],因此将水驱状况、含水上升率这2个指标通过与理论曲线对比形成效果评价。最终确定了A油田水驱砂岩油藏开发指标评价体系的评价标准(见表1)。

表1 水驱断块油藏开发水平分类指标

2.1 水质达标率

根据行业标准[12],水质悬浮物固体含量小于5mg/L、悬浮物颗粒直径中值小于3μm且含油量小于15mg/L的注入水质为合格,平均腐蚀率小于0.076mm/a。A油田每天均进行注水水质化验,水质均满足上述标准,水质合格,水质达标率为100%。

2.2 能量保持水平

根据地层压力保持程度和提高排液量的需要,能量保持水平分为3类[13]:一类,地层压力为饱和压力的85%以上,能满足油井不断提高排液量的需要,也不会造成油层脱气;二类,虽未造成油层脱气,但不能满足油井提高排液量的需要[14];三类,既造成油层脱气,也不能满足油井提高排液量的需要。A油田各个井区地层压力均下降到饱和压力以下,地层基本处于脱气状态,能量保持水平处于三类。

2.3 水驱储量控制程度

水驱储量控制程度是指在现有井网条件下注入水所能波及到的含油面积内储量与总储量的比值,可以简化为与注水井连通的采油井射开有效厚度与井组内采油井射开总有效厚度之比值[15]。A油田的1井区、2井区、3井区和4井区均部署了注水井。统计计算,1井区水驱储量控制程度较高,为89.5%,属于一类开发水平;2井区水驱储量控制程度较低,为74.6%,属于三类开发水平;3井区、4井区注采井不连通,不作统计。

2.4 水驱储量动用程度

水驱储量动用程度是按年度所有测试水井的吸水剖面和全部测试油井的产液剖面资料计算,即总吸水厚度与注水井总射开连通厚度之比值,或总产液厚度与油井总射开连通厚度之比值[16]。水驱储量动用程度的大小直接反映了注水开发油田的水驱开发效果,水驱储量动用程度越大,说明水驱开发效果越好[17]。由于A油田大部分井采用长短管分层开采和注入,并没有进行吸水剖面、产液剖面测试,1井区、2井区采用水驱曲线法计算储量动用程度,分别为90.3%、100%,水驱储量动用程度较高,属于一类开发水平。

2.5 水驱状况

采用理论采出程度和含水率关系曲线与实际采出程度和含水率关系曲线对比的评价方法,不仅能够有效地评价油田最终开发效果,还可以评价在开发过程中人为因素对开发效果的影响。应用童宪章图版法[18]分析水驱效果,1井区曲线最初沿着30%理论曲线变化(见图5),1998年含水率迅速升高,曲线向着采收率降低的方向变化,后期采用间歇注水,曲线向着采收率升高的方向变化,水驱状态处于一类开发水平。

图5 1井区含水上升率与含水率关系曲线 Fig.5 Relation curve between water-cut rising rate and water content in well 1 area

2.6 含水上升率

含水上升率是油藏开发效果评价的一项关键性指标。原标准是将油藏的年度含水上升率与开发方案设计相应采出程度的含水上升率进行对比来对指标进行分类,由于油田实际开发方案与原设计方案差异很大,因此不能直接与原设计方案的含水进行对比[19]。该研究中,笔者采用实际含水上升率与理论曲线的对比来评价含水上升率指标。目前含水上升率理论变化规律研究大多采用分流量方程法,根据油田相渗数据及生产数据,2井区生产阶段年度含水上升率与含水率的理论曲线见图6。2井区注水后含水上升很快,年度含水上升率远高于理论曲线,属于三类开发水平。

图6 2井区含水上升率与含水率关系曲线 Fig.6 Relation curve between water-cut rising rate and water content in well 2 area

2.7 剩余可采储量采油速度

针对海上油田开发高投资、高风险、高速度的特点,生产平台及注水、混输海管的寿命一般在20~30年[20]。在保证采收率的前提下,开发年限越短越好[21],因此剩余可采储量采油速度的大小不仅影响开发效果,同时决定项目的经济效益,故在开发水平分级中有必要对剩余可采储量采油速度进行评价。剩余可采储量采油速度是指当年核实年产油量除以上年末的剩余可采储量。1井区和2井区剩余可采储量采油速度较低,分别为0.5%、1.2%,均属于三类开发水平(见表2)。

表2 剩余可采储量采油速度评价标准

应用笔者建立的新评价体系对A油田的注水见效区块1井区、2井区进行开发效果评价,结果显示1井区属于二类开发水平(见表3),三角形井网、边部注水且采用间歇式注水方式,能够抑制含水的上升速度,水驱效果相对较好;2井区属于三类开发水平,分析原因主要是线性注采井网,注水单层单向突进严重,开发效果较差。

表3 水驱断块油藏开发水平评价结果

3 开采建议

3.1 加深断块破碎程度的认识

由于断块切割和岩性变化使得油层连通性较差,1井区相对整装、含油面积大,断层不发育,水驱效果好,采出程度32.8%;3井区断层发育,注水井注水不受效,采出程度13.8%。统计发现,断层附近的井的生产基本都不太理想,断层附近存在有效厚度减少、物性变差等情况,当开发井距断层太近时,会因为储层物性差及泄油面积小等原因导致初期产量低、稳产期短、储量未得到有效动用[22]。海上油田地震资料通常存在品质较差、分辨率较低、探井数量较少等特点,难以通过地震和探井资料得到砂体的展布情况。针对该情况,可借助定量地质知识库对砂体展布进行预测。定量地质知识库的建立,基于野外露头测量及油田密井网区砂体对比结果,能够用于相同或类似沉积环境下的地质体砂体展布预测。根据定量地质知识库统计结果,可知不同沉积相带砂体的宽厚比,进而预测砂体延伸宽度,分析储层的连通性。同时在断块油藏开发中可以采用针对性的工艺技术,如三维地震、RFT测试、DST测试等技术,为储层连通、断层封闭性分析、动态分析提供依据。

3.2 注水时地层压力不能低于饱和压力

海上油田开发初期由于井网不完善,油层连通不落实,不容易实现油水井同时投产投注的早期注水。经验表明,对于复杂断块油田,注水时地层压力可以低于原始压力,但不能低于饱和压力。A油田地饱压差小,只有0.2~4.0MPa,在天然能量开采阶段,大部分油井产量和油藏压力下降快,气油比急剧上升然后下降,油井停喷,为典型的溶解气驱开采特点。当前,大部分断块为天然能量不足的油藏(见图7),采出1%地质储量地层压力下降0.8~2.0MPa,弹性产量比2.5~8.0,油田大部分生产区块由于长期溶解气驱及注水受效差,地层能量亏空严重,压力因数普遍低于1,如果及时补充地层能量,抑制地层脱气,稳产情况和开发效果会比较好。

图7 地层天然能量评价Fig.7 Evaluation of natural energy of strata

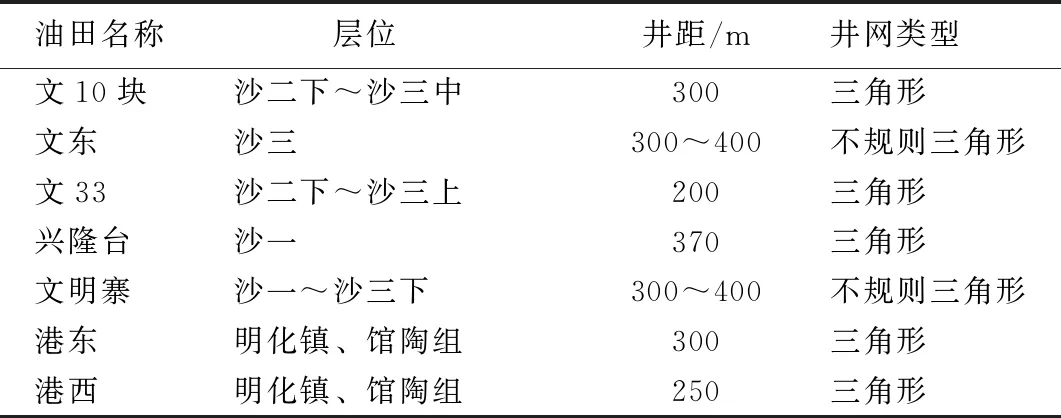

3.3 注水方式推荐三角形井网

线性注采井网容易导致注入水突进,加速水淹,对于高倾角地层,采用低部位注水、高部位采油的三角形井网,可抑制注入水突进,提高水驱波及系数。统计分析发现国内断块油藏井网形式基本为三角形(见表4)。对三角形井网,边部注水,且采用间歇式注水方式,能够抑制含水的上升速度,水驱效果好。2井区含油区域呈窄条状分布,储层连通性好,采用线性注水井网,注水后发生水窜,含水上升快,其中,12井在注水后一年内见水,并在半年内含水率上升到80%。1井区采用三角形井网,边部注水的方式,注入水推进均匀,含水上升较慢。同时,高注采比会导致油井过早水淹关井,而温和注水可减慢含水上升速度,保证油井的正常生产。可以考虑进行气水交替注入的注水方式,该方式能够控制流度比,减缓水气突破的趋势。

表4 国内断块油藏井网形式统计

3.4 井网密度合理

井网密度能够影响储量动用程度、水驱储量控制程度,从而影响开发效果(见表5)。1井区井网密度高,为3.63井/km2,储量动用程度高,为90.6%,水驱储量控制程度高,为89.5%,开发效果较好,采出程度32.8%。5井区由于储量丰度低,井网不完善,井网密度小,为2.04井/km2,储量动用程度低,采出程度仅为9.0%。综合分析,尽管海上油田具有井距大、平台作业空间小等特点,但海上断块油田合理井网密度仍建议大于3井/km2,这样也有利于落实构造、储层等油层信息。

表5 油田各区块开发参数统计

4 结论

1)筛选确定了水质达标率、能量保持水平、水驱储量动用程度、水驱储量控制程度、水驱状况、含水上升率、剩余可采储量采油速度7项评价指标,客观反映了海上水驱油藏的开发水平。

2)复杂断块油田的开发调整需要多种方法和措施的综合实施,通过加深断块破碎程度的认识,保证注水时地层压力不能低于饱和压力,采用低部位注水、高部位采油的三角形井网以及合理的井网密度等手段,可以更加有效地对复杂断块油田进行开发调整。