鱼腥草水提物和大环内酯类药物体外诱导肺炎支原体耐药的对比研究

2021-07-07凌琳金秀萍黄燕颖孙爱华

凌琳 金秀萍 黄燕颖 孙爱华

1绍兴市柯桥区中医医院医共体总院药剂科,浙江绍兴312030;2绍兴市柯桥区中医院医共体总院检验科,浙江绍兴312030;3杭州市红十字会医院病理科310003;4杭州医学院基础医学与法医学院310053

儿童肺炎支原体(MP)感染性肺炎的首选药物是大环内酯类,但近年MP对大环内酯类药物耐药率有升高趋势,既往研究多认为靶基因点突变导致大环内酯类药物与菌株的亲和力下降是耐药的主要机制,但引起点突变的机制仍不明确[1]。鱼腥草具有清热解毒的功效,民间广泛用于治疗呼吸道感染,已有研究发现它对白色念珠菌和肺炎链球菌等病原体具有抑制作用[2-3]。本文把鱼腥草水提物和儿童MP感染常用药红霉素、阿奇霉素和交沙霉素作为实验药物,检测亚抑制浓度下多步诱导后MP的耐药情况及耐药机制,为探讨鱼腥草水提物治疗儿童支原体肺炎的可能效果提供依据,报道如下。

材料与方法

一、菌株及试剂来源

10株MP临床菌株命名为MP1~MP10,对红霉素、阿奇霉素和交沙霉素等大环内酯类抗菌药物全部敏感。质控菌株M129购自中国药品生物制品检定所。

MP专用培养基配制:每100 mL含PPLO基础培养基(BD公司生产)70 mL、小牛血清(购自杭州四季青生物制品有限公司)20 mL、50%的酵母提取液 (OXOID公司生产)5 mL、20%的葡萄糖2.5 mL、1%酚红200μL、2.5%醋酸铊1 mL、20万IU的青霉素钾0.5 mL和2万IU的头孢噻肟0.5 mL,调节pH至7.8,4℃保存备用。MP专用培养基配制、药敏试验所用抗菌药物均购自中国药品生物制品检定所。

二、方法

1.鱼腥草水提物制备

鱼腥草用自来水漂洗干净脱水干燥后粉碎,过60目筛得鱼腥草粉末;称取鱼腥草粉末200 g置烧杯中,加水1 500 mL,浸泡0.5 h,大火煮沸后换小火再煮1 h,过滤,再加1 000 mL水,中火煮沸后,再换小火煮0.5 h,后转入1 000 mL烧杯中浓缩至400 mL;再转到500 mL烧杯中浓缩至180 mL;换200 mL烧杯中浓缩为约100 mL药液时,过滤,冷却加双蒸水至100 mL,每1 mL相当于2 g生药材,分装,115℃高压灭菌15 min,4℃冰箱保存备用。

2.菌株浓度检测

参考Waites等[4]建立的颜色改变单位(CCU)试验测定MP菌株浓度。CCU测定法:①取0.5 mL高压灭菌EP管10个,每管加MP培养基180μL;②在第1管中加入待测菌液20μL,混匀后吸取20μL至第2管,如此顺序作10倍递增稀释10-1~10-9;③置37℃、培养48~96 h;④以培养基颜色不继续发生改变为结果判定终点。发生颜色变化的最高稀释度为CCU。

3.微量稀释法测定MIC

96孔板每孔含一系列稀释药物浓度专用培养基90μL,鱼腥草水提物最终浓度为62.5~2 000 mg/L,红霉素、阿奇霉素和交沙霉素为0.125~256 mg/L。溶解冻存于-20℃的MP临床菌株和M129标准株于1.5 mL试管中用专用培养基培养,37°C培养48~96 h至肉汤由红变黄,根据CCU试验检测结果,明确待测菌株浓度,调节菌液浓度至105CFU/mL,各取10μL至96孔板中与含一系列稀释药物浓度专用培养基混匀,滴入无菌液体石蜡密封,盖上板盖,轻摇混匀,37℃培养48~96 h后观察结果,当阳性对照孔发生颜色改变(即培养液中酚红指示剂由红色变为橘黄色)且无混浊,加药孔不再出现颜色变化的最小药物浓度为最小有效抑制抑菌(MIC)。

4.体外诱导试验

将各临床菌株分别接种在鱼腥草和3种大环内酯类药物浓度成倍增加的MP专用液体培养基中,37℃培养48~96 h,初始浓度为1/2 MIC,每个药物浓度培养3~5代,当细菌生长不良时可降低浓度重复传代培养,同时接种无药平皿观察细菌生长情况。对诱导出的耐药菌株在无菌培养基中传代培养3~5代,微量稀释法测定MIC值,比较诱导前后MIC的变化,药物诱导后MIC≥4倍诱导前MIC定义为诱导耐药成功。同时做菌株自身对照试验:①将各临床菌株和M129直接涂布于128 mg/L的阿奇霉素MP专用平板,于37℃培养48~96 h,观察结果;②各临床菌株和M129在无抗菌药物的培养基中传代培养30代,检测每代菌株MIC。

5.稳定耐药试验

将诱导后的耐药株在无药物液体培养基中培养,每48~96小时转种1次,10代后测定MIC,以判断耐药的稳定性。

三、PCR及纯化与测序

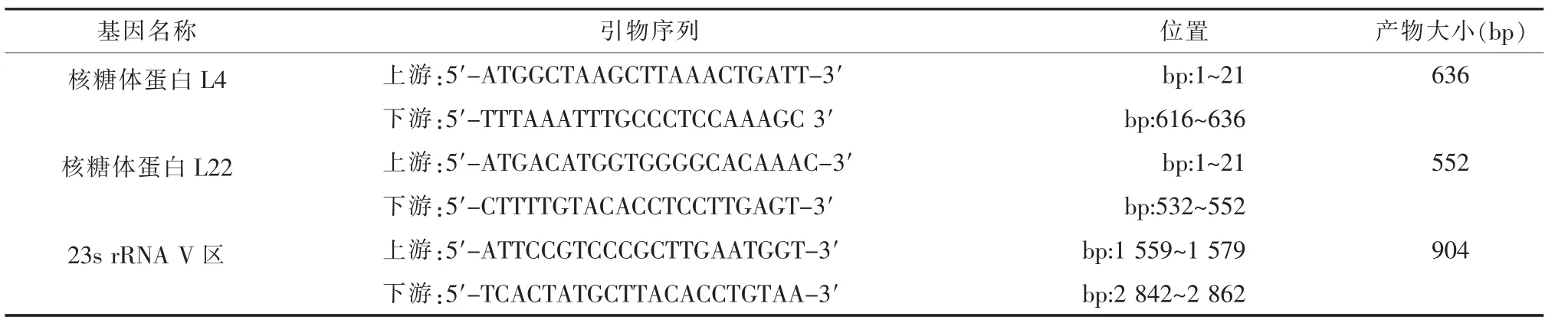

诱导前后各临床菌株培养液各1 mL置1.5 mL离心管10 000转/min(离心半径50 mm)离心10 min,取沉淀加入50μL裂解液,充分混匀后,100℃水浴10 min,12 000转/min(离心半径50 mm)离心5 min,上清液即为DNA模板。参考M129菌株已报道序列23S rRNA结构域V区和核糖体蛋白L4、L22编码基因rplD、rplV核苷酸序列(GenBank accession Number.:NC_000912)设计引物见表1,委托上海Invitrogen公司合成引物。PCR总体积为100μL,内含2.5mmol/L各dNTP、250 nmol/L各引物、2.5 U Ex-Taq DNA聚合酶 (TaKaRa)、5μLDNA提取物为模板、1×PCR缓冲液 (pH8.3)。PCR参数:94℃5 min;94℃30 s,60℃30 s,72℃90 s,35个循环;72℃10 min。采用溴乙锭预染色的2.0%琼脂糖凝胶电泳检测扩增产物。采用3S柱离心式琼脂糖DNA小量快速纯化试剂盒提纯PCR产物,委托上海Invitrogen测定PCR纯化产物各目的基因片段的核苷酸序列。与Genbank已报道的MP129对应该基因核苷酸序列进行比较,以确定上述菌株诱导前后23SrRNA结构域V区和rplD、rplV核苷酸序列突变情况。

表1 PCR扩增肺炎支原体各目的基因引物及产物大小

结 果

一、药敏试验结果

诱导前鱼腥草水提物对10株临床MP菌株的MIC为250~500 mg/L,红霉素、阿奇霉素和交沙霉素的MIC范围分别为0.25~2、0.125~1和0.25~1 mg/L。详见表2。鱼腥草、红霉素、阿奇霉素和交沙霉素对标准菌株的MIC分别为250、1、0.25和0.25 mg/L。

二、诱导耐药结果

各临床菌株和M129直接涂布于含128μg/mL阿奇霉素的平板培养后,无一存活。各临床菌株和标准菌株在无抗菌药物的培养基中传代30代,检测每代菌株MIC,各代之间及与原始菌株MIC差距≤2个稀释度。10株MP临床菌株经红霉素、阿奇霉素、交沙霉素体外诱导后药物的MIC分别提高了2~16倍。诱导后MIC≥4倍诱导前MIC为诱导耐药标准,分别有8株、5株和3株成为红霉素、阿奇霉素、交沙霉素稳定诱导耐药株,红霉素、阿奇霉素和交沙霉素诱导MP耐药率分别为80%、50%和30%。经鱼腥草诱导传代30代后,各MP临床菌株MIC变化不超过2倍,且无明显耐药性产生。详见表2。

三、诱导耐药稳定性

所有体外诱导耐药的菌株在无药物液体培养基中培养10代后,对所有药物均未恢复敏感性,说明体外获得性耐药具有较好的稳定性。

四、目的基因PCR产物测序结果

临床菌株诱导后的核糖体蛋白L4、L22编码基因PCR扩增获得预期大小的目的片段,rplD和rplV基因PCR产物测序结果与GenBank公布的M129对应序列完全一致,未发现突变菌株。红霉素、阿奇霉素、交沙霉素均诱导耐药成功的3株临床菌株(MP2、MP6和MP10)诱导后23SrRNA结构域V区2063位均发生A→G突变;红霉素和阿奇霉素诱导耐药成功菌株的MP3和MP5株,其中MP5株发生2063位发生A→T突变;MP1、MP8和MP9株仅红霉素诱导耐药成功,MP1诱导后23SrRNA结构域V区未检测到突变,MP8和MP9株均发现2063位A→G突变。按诱导耐药标准判断MP4和MP7菌株诱导未成功、诱导前后23SrRNA结构域V区均未检测到突变。见表2。

表2 10株MP临床菌株耐药诱导前后MIC及目的基因突变情况

讨 论

MP是儿童社区获得性肺炎(CAP)的重要病原,除了引起呼吸道感染外,也可能引起神经、心血管等多系统并发症,严重者可导致死亡[5]。临床上治疗MP感染推荐用大环内酯类、喹诺酮类和四环素类抗菌药物[6-7]。儿童正处于生长发育阶段,喹诺酮类和四环素类抗菌药物在使用时受一定限制,因此大环内酯类药物是MP引起的CAP患儿治疗首选药物[8]。随着大环内酯类药物广泛使用,近年耐药率有所升高[8-9]。

MP对大环内酯类抗菌药物的耐药机制主要是:①基因突变或甲基化导致靶位改变;②主动外排;③药物灭活。大环内酯类抗菌药物作用区域在基因23SrRNAⅡ区和Ⅴ区,点突变会导致大环内酯类抗菌药物与之亲和力下降而产生耐药。已有MP对大环内酯类药物耐药机制的研究发现,亚抑制浓度长时间作用可诱导MP耐药[10]。本研究中10株对大环内酯类药物敏感的MP临床菌株用亚抑制浓度的鱼腥草水提物和3种大环内酯类药物多步诱导,结果鱼腥草不产生诱导耐药,而红霉素、阿奇霉素和交沙霉素分别诱导80%、50%和30%的菌株产生稳定耐药。目的基因测序也发现8株诱导耐药株6株存在23S rRNA结构域V区2063位A→G或A→T突变、未发现核糖体蛋白L4和L22编码基因突变,与目前多数研究认为大环内酯类药物耐药MP临床菌株90%存在23SrRNA结构域V区2063位突变相关一致[11-12]。鱼腥草水提物对MP临床菌株的MICs为250~500 mg/L,有较好的抑菌能力,且长时间亚抑制浓度鱼腥草水提物作用于MP后,其MICs改变没有达到诱导耐药标准。这一结果提示鱼腥草水提物不易发生诱导耐药,在治疗MP感染中可能有其独特的优势。

同为亚抑制浓度大环内酯类药物诱导MP耐药研究,唐愈菲等[10]2016年的研究报道结果与本研究明显不同,其研究显示11株对大环内酯类药物敏感的MP临床菌株经大环内酯类药物诱导后2株发生L4编码基因C162A和A430G突变、2株发生L22编码基因T279C和T508C突变、1株发生L22编码基因A209T突变,但未检测到23SrRNA 2063,这一差异有待进一步研究。

利益冲突所有作者均声明不存在利益冲突