从观察走向表达

2021-07-06汪咏屏

【摘要】本文以三年级上册习作单元“交流平台”和“初试身手”教学为例,建议教师循序渐进、环环相扣地为学生习作架构从细致观察走向顺利表达的平台,从而使学生养成良好的观察习惯,进而提高习作能力。

【关键词】习作 观察 交流 表达

【中图分类号】G 【文献标识码】A

【文章编号】0450-9889(2021)13-0127-03

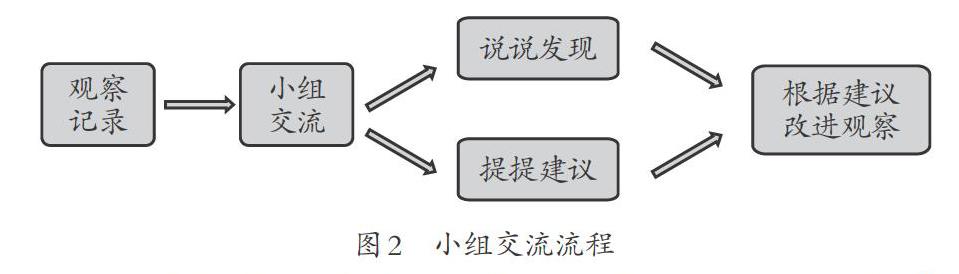

部编版语文教材第五册第一次出现了习作单元。习作单元有其特殊的教学价值和编排意图,它以习作方法作为语文要素,以发展学生习作能力为最终目标,内容自成系统、环环相扣、层层递进。本习作单元的内容安排如下:

本习作单元的主题是观察,引导学生留心观察身边的事物,养成观察的好习惯。课文分精读课文和习作例文,各自分别承担着不同的任务。在两者之间,教材安排了“交流平台”和“初试身手”两部分的内容。“交流平台”承接精读课文,让学生交流从精读课文中学习到的表达方法,对“观察”这个语文要素进行回顾总结;后面的“初试身手”是习作单元所特有的环节,它链接单元习作,帮助学生从方法学习走向自主运用。“初试身手”担负着多样功能:一是突出重点,完成从读到写的转化;二是了解学情,让教师在单元习作前进行有针对性的指导;三是分层铺垫,分散难点,让学生的整篇习作练习变得轻松,也更有质量。可见,“交流平台”与“初试身手”共同构成了习作单元的“桥梁”。架构好这座桥梁,帮助学生踏踏实实走好习作训练的关键阶梯,是本单元习作教学的重要任务。

一、利用“交流平台”培养学生的观察能力

与教材中其他单元的“交流平台”相比,习作单元的“交流平台”不仅承担着复习回顾课文内容、提炼表达方法的任务,而且具有发散学生思维,让学生相互学习、共同促进的作用。教师既要回顾课文语文要素,又要结合学生实际的观察情况,帮助他们打开思路,把理论学习和观察实践结合起来,为写好作文走好第一步。“交流平台”是学生交流的一个重要平台,教师应重视发挥平台互动的作用,让学生在平台交流中,互相学习、互相促进、互相启发,以取得事半功倍的效果。

(一)借助“交流平臺”,拓宽观察广度

三年级学生初学写作,遇到的第一个困难就是不知道写什么,而且从众心理较强,往往是别人写什么他也跟着写什么,因此帮助他们解决选材的问题至关重要。“交流平台”虽然位于两篇精读课文之后,但是教师完全可以根据需要把交流的时间提前。在教学本单元第一篇精读课文《搭船的鸟》后,笔者针对学生选材思路不广这个问题,借助“交流平台”引导学生充分交流,讨论“观察什么”这个话题。

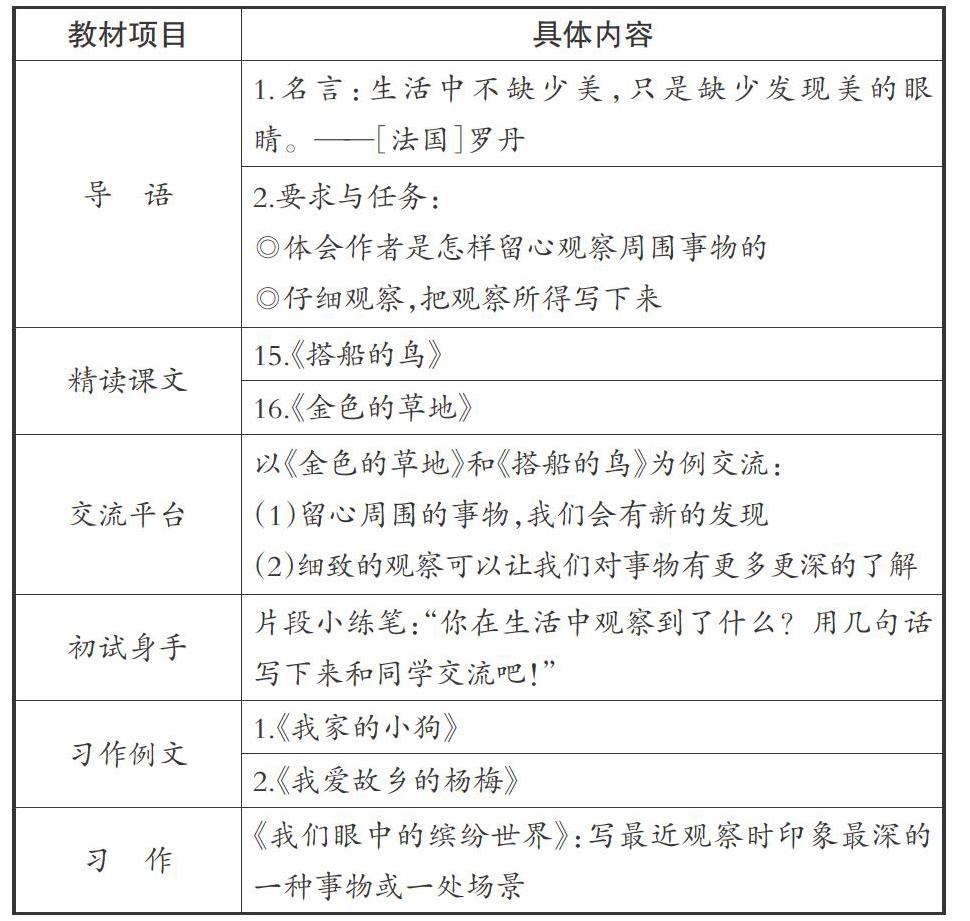

在交流时,笔者先是让学生说说打算观察什么,然后通过给观察对象分类的方法鼓励学生发散思维,开动脑筋,发现更多有趣且贴近生活的题材。在学生交流的同时,教师适时点拨,并加以整理,最后借助思维导图(如图1,见上页)的形式进行总结:我们所处的缤纷世界多么美好!无论身在哪里,身处何时,身边的一草一木、一景一物处处都可以成为我们观察的对象。通过“交流平台”,原本困惑的学生豁然开朗,思路被打开了,兴趣被激发了。“交流平台”拓宽了学生的观察面,使学生的写作有了实际内容,还最大限度地避免了写作题材的雷同。

(二)借助“交流平台”,增加观察深度

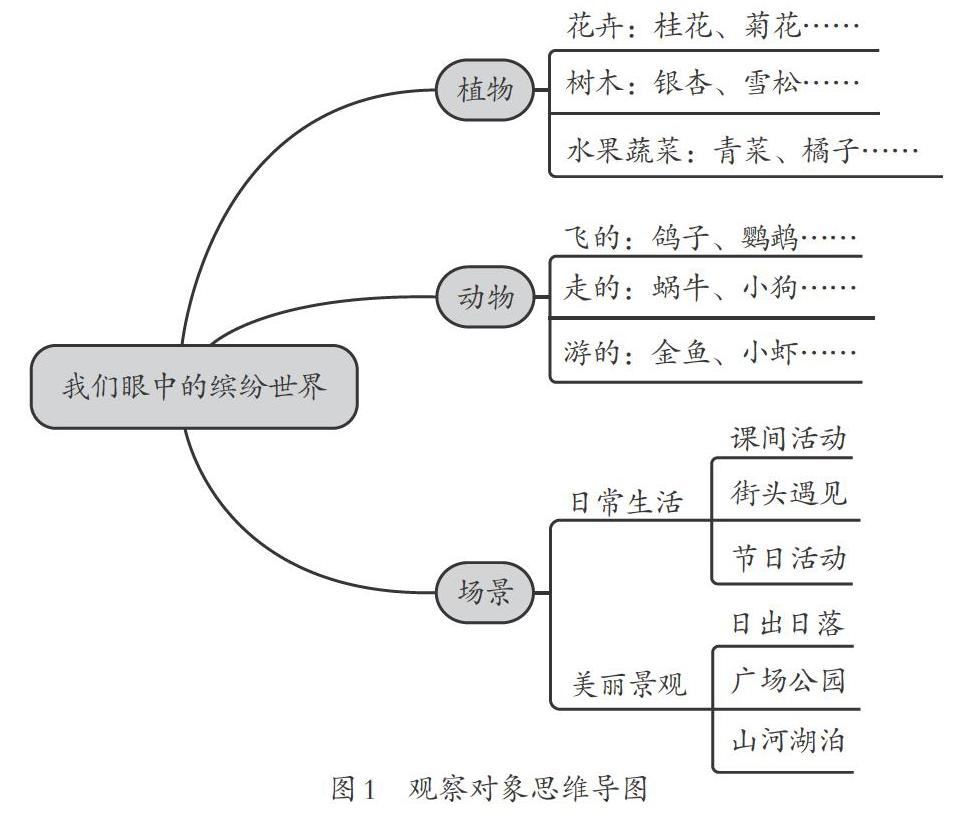

一方面,三年级学生在观察时,往往停留在表层,不大会关注深层次的东西;另一方面,教师受到教学时间和精力的限制,不可能对每个学生的观察进行细致指导。对此,可以充分利用“交流平台”的优势,开展师生交流和学生之间的互相交流。在学生观察一段时间之后,笔者借助“交流平台”组织学生再次交流。此次交流和第一次交流不同,主要以小组交流为主。交流的主题是:说说自己的观察发现,并给同学的观察提些好建议,然后根据伙伴的建议继续观察。(见图2)

此次小组交流的目的,不仅仅是让学生交流自己的观察发现,更重要的是听取伙伴的意见,发挥集体的智慧。在交流中学生互教互学,获得启发。在此前广泛观察的基础上,教师引导学生进行更深层次的细致观察。因为学生的思维比较活跃,互相之间的沟通没有障碍,所以交流起来气氛非常活跃。这样的“交流平台”,体现了学生是学习的主人、伙伴助学的理念,能最大程度集中伙伴的智慧,让每个孩子在帮助别人的同时,都能获得最大的帮助,进而发展思维,获得乐趣。这充分体现这个平台的互动特色和优势。

(三)借助“交流平台”,启迪观察智慧

“交流平台”讨论的话题,除了交流观察所得、观察的方法外,还可以交流记录观察的载体。三年级学生对万事万物充满着好奇心,他们喜欢观察,但是在观察的时候容易忽视一些细节。他们记得快,忘得也快,所以指导他们如何有效地记录自己观察到的东西,为习作提供更丰富的材料,也是一件非常重要的事情。

在教学“交流平台”时,笔者还开展了关于观察记录方式的讨论,让学生说说除了观察记录表,还有哪些记录方式。通过讨论,学生发现还有画画、画思维导图、拍照等方式。这时一名学生提出可以把照片做成电子相册。该生的建议如同一个小火苗,点燃了学生思维的火花,接下来学生又相继冒出了好多办法,有些办法甚至是教师没有想到的:可以用美图秀秀、美篇把照片组合起来,还可以加上简单的记录说明;可以拍小视频、拍抖音边拍边介绍。接下来,笔者带着学生一起讨论,整理了各种方式的特点及适应的对象,让学生选择自己喜欢的一种或几种方式记录观察所得。(见图3)

在交流讨论中,学生思维进行碰撞,迸发出智慧的火花。可见,教师选择学生喜闻乐见的方式学习,能更好地激发学生内在的学习主动性。各种有趣的、接地气的记录方式,既极大地激发了学生观察的兴趣,也扩宽了他们的思维,为他们更清楚更详细地观察记录指明了方向,为本单元的习作教学打下了坚实的基础。

习作单元的“交流平台”为师生搭建了一个从文本到生活、从理论到实践、从教师到学生、从学生到学生的广阔互动平台。它的使用不应该是蜻蜓点水一掠而过,而应该根据需要在观察前、中、后多次使用。

二、通过“初试身手”培养学生的表达能力

“初试身手”,是让学生尝试运用已学到的表达方法,把观察内容写下来的实践活动,篇幅要求不长,只要几句话或一段话即可。这是一次习作的初体验,因为要求不高,不会让学生产生很重的负担和畏惧感,所以更容易真实地暴露学生写作时出现的问题。笔者发现“初试身手”试的不仅是学生的身手,而且能为教师提供接下来的教学学情依据,体现了部编版语文教材“以生为本”的理念。

(一)通过“初试身手”,写下观察所得

经过“交流平台”的充分讨论,学生已经积累了部分观察资料。接下来的“初试身手”列举了观察小蜗牛和芒果后的写作片段,并要求学生用几句话写写自己在生活中的观察收获。教材片段的选材是基于学生的实际情况来预设的,所以选择了学生常见并喜爱的题材来创设练笔的情境,激发学生的表达欲望,其中也暗藏动物和植物不同的写作方法的指导。

于是,笔者带领学生对比两个片段,发现动物和植物的不同写法:小蜗牛主要是抓住动态描写,写它过马路时的神态和动作;芒果是静态描写,用了看、摸、闻、尝这几种方法,抓住了颜色、香味、味道这几方面来描写(如图4,见上页)。学生从这两个片段中学习到不同的写作方法,获得启发,也激起了想把自己观察到的事物写一写的兴趣。此时练笔,水到渠成。

(二)结合“初试身手”,诊出表达问题

在“初试身手”平台中,学生试着用学到的方法表达生活中的观察所得,这是由“知”试“行”的环节,主要解决了“怎样写”的问题。在“初试身手”后,要解决的是“如何修改”的问题。这就要求教师根据学生片段练习中出现的问题进行诊断,结合精读课文和习作例文,引导学生主动学习修改。

学生虽然做了仔细的观察,但要从观察走向清楚的表达,还是一个难点。笔者阅读学生的习作片段,发现问题不少:描写时顺序混乱;缺少对事物变化的描写;片段中只注重描写了观察到的东西,没有写出感受。例如,有学生写富贵竹,能调动多种方法观察,眼看手摸,但表达时缺少想象,片段显得比较单薄(见图5)。

学生习作出现这些问题都是正常的,这也是接下来教学的宝贵资源,以学生的问题为导向的教学才是真实有生命力的教学。对学生试写中暴露的问题,教师要有针对性地进行指导,以帮助学生有效地解决这些表达上的难点。如果“试”而不解决,这些共性问题还会在单元的大作文中出现,而教材编写者所安排的“初试身手”这一特有环节,也将失去它的意义。

(三)让学生“初试身手”,“修”出缤纷世界

如何基于学生的习作片段指导学生修改?针对学生习作中暴露出的主要问题,笔者结合教材提供的两篇习作例文,进行了有针对性的指导。这两篇例文,一篇写小动物,一篇写植物,选文生动形象,富有童趣。其写作思路和语言表达,更是学生学习的典范。

针对学生缺乏想象的问题,笔者结合例文中的批注进行指导。教材中的两篇例文各安排了两处旁批。其中,“‘王子竟敢跟火车赛跑,真有趣”,这处批注指向表达方法——写出自己的想象和感受。写批注不仅是体现学生对文章的理解,更是阅读感受的输出和训练。笔者借助习作例文《我家的小狗》,让学生在自己感兴趣的地方展开想象,在文章旁边写下自己的感受。

师:文章的作者不仅仔细观察了,还加上了想象,使文章读起来更有意思了!“王子”爱叫,你能不能也学着例文的方法展开想象,用旁批的形式写写王子还有可能和我们说些什么?看谁笔下的“王子”更可爱!

(学生自主展开想象写旁批)

生1:它“汪”地叫一声,晃一晃脑袋,准是在说:闷死我了,快带我出去逛一逛吧!

生2:“王子”又“汪”地叫一声,朝铁路那边跑去,它在说:快走快走,火车就要来了,慢了就来不及了。

生3:“王子”冲着远去的火车“汪汪”叫上几声,它在说:今天算你赢了,你别神气,咱们明天再比一场!

师:多有意思的想象啊!在你们的笔下,“王子”更惹人爱了!老师相信,如果在习作中你们也能将观察到的情景加上想象,就一定能让习作更吸引人。

经过例文学习和实際操练后,学生学会了修改自己的习作。例如,写富贵竹的学生这样修改:

从学生修改后的片段可以清晰地感受到,学生习作中暴露出来的真实问题,在经过教师有针对性的例文片段指导后,无论是观察方法的掌握,还是语言表达的质量,学生都有了非常明显的长进。在学生的笔下,事物更具象了,色彩更丰富了。可见,教师踏踏实实地用好“初试身手”,对学生接下来由段到篇、写好整篇单元的习作,起到了事半功倍的效果。

从“交流平台”学习怎样观察,到“初试身手”学习怎样写片段、怎样修改,是教师指导学生学习从观察走向表达的过程,为本单元最后的整体习作打下了扎实的基础。教师要充分重视“交流平台”的互动交流作用,“初试身手”的实践诊断、修改操练作用,积极发挥教材每个教学板块的作用,使这个以观察为主题的习作单元教学循序渐进、环环相扣,最终让学生顺利地从“细致观察”走向“更好地表达”。

【参考文献】

[1]中华人民共和国教育部.义务教育语文课程标准(2011年版)[M].北京:北京师范大学出版社,2012.

[2]罗旭群.用好习作单元,助力习作起步[J].课外语文,2019(6).

[3]季红海.聚焦“观察”,学习表达[J].小学教学研究,2018(10).

[4]宋道晔.三年级上册习作单元教什么,怎么教[J].语文教学通讯,2019(7).

【作者简介】汪咏屏(1975— ),女,浙江杭州人,大学本科学历,一级教师,系浙江省杭州市浦沿小学教研组长,研究方向为小学阅读与习作教学。

(责编 黎雪娟)