文本、文体与权力:汉武帝“封三王策”析论

2021-07-06余建平

余建平

(上海师范大学 人文学院,上海 200234)

一、引言

《史记》成书后,有些篇章在西汉便已亡佚(1)关于《史记》的亡篇问题,参见余嘉锡《余嘉锡文史论集·太史公书亡篇考》,岳麓书社1997年版。亦可参看赵生群《〈史记〉文献学丛稿》之《〈史记〉亡缺与续补考》,江苏古籍出版社2000年版。,其中就有《三王世家》。张晏曰:“迁没之后,亡《景纪》、《武纪》、《礼书》、《乐书》、《律书》、《汉兴以来将相年表》、《日者列传》、《三王世家》、《龟策列传》、《傅靳蒯列传》。元成之间,褚先生补缺,作《武帝纪》、《三王世家》、《龟策》、《日者列传》,言辞鄙陋,非迁本意也。”[1]3321张晏认为《三王世家》是褚少孙所补,这与褚氏本人所言相合:“臣幸得以文学为侍郎,好览观太史公之列传。传中称《三王世家》文辞可观,求其世家终不能得。窃从长老好故事者取其封策书,编列其事而传之,令后世得观贤主之指意。”[1]2114

虽然有部分学者仍认为此篇为司马迁所著,如《史记评林》引归有光言:“《三王世家》本不阙,读赞文可见,太史公亦不及见三王后事。褚先生浅陋,遂谓求其世家不可得也。”(2)参见凌稚隆《史记评林》,明万历吴兴凌氏刊本。此说经不起推敲,余嘉锡已辩之:“今既别无证据以折之,第掩耳不听其言,而曰非汝所作,岂足以服其心乎?”[2]55朱东润亦曰:“《三王世家》则因褚先生自言论次其真草诏书,编于左方,其非迁作,尤无异议。”[3]王鸣盛则认为《三王世家》是司马迁未成之稿:“所载直取请封三王之疏及三封策录之,与他王叙述迥异,则迁特漫尔钞录,犹待润色,未成之笔也。”[4]29此说余嘉锡也已驳斥:“夫以史公发愤著书,成一家之言,将以藏之名山,传之其人,书成后久之而后卒,顾犹有漫尔钞录,留待润色者乎。且何为不加润色,使成完书,而便亟亟焉作自序也。此其为说,殆不可通矣。”[2]55总之,综合褚少孙所言,及张晏、余嘉锡、朱东润等人的说法,《三王世家》为褚少孙所补应无疑问。

《三王世家》由三部分构成:一是君臣往来议论封武帝三子为王的文书以及策文;二是从“太史公曰”到“是以附之世家”的一段话;三从“褚少孙曰”至篇末。第一部分是褚少孙从“长老好故事者”处取得的,第三部分则为褚所补充的内容,古今无大异议。

有争论的是第二部分“太史公曰”这段文字。吕祖谦言:“张晏所列亡篇之目,其七曰《三王世家》。其书虽亡,然叙传云:‘三子之王,文辞可观,作《三王世家》。’则其所载不过奏请及策书,或如《五宗世家》,其首略叙其所自出,亦未可知也。赞乃真太史公语也。”[2]54前引归有光言“《三王世家》本不阙,读赞文可见”(3)参见凌稚隆《史记评林》,明万历吴兴凌氏刊本。。又柯维骐曰:“太史公书原缺《三王世家》,独其赞语尚存。”[2]泷川资言赞同此说[5]3200。又王鸣盛曰:“其赞云……此亦是子长语。”[4]6所谓“赞”,皆是指“太史公曰”这段内容,以上学者皆认为是司马迁所作。梁玉绳提出不同意见,认为此为伪托:“史缺《三王世家》,褚先生从长老好故事者,取廷议封策,论亦伪托。”[6]“论”便是指“太史公曰”。清臧庸《拜经日记》认为“太史公曰”四字为后人妄加,此段实为褚少孙所作(4)参见臧庸《拜经日记》,清嘉庆二十四年武进臧氏拜经堂刻本。。余嘉锡赞成此说,认为褚少孙之所以加“太史公曰”,乃因“补前人之书,即用其人所自称,文章体例,固当如此也”(5)余嘉锡《余嘉锡文史论集·太史公书亡篇考》,岳麓书社1997年版,第60页。朱东润亦认为赞文称“太史公曰”,乃是后人袭“太史公”旧称而名之。参见朱东润《史记考索》,武汉大学出版社2009年版,第21页。。

诸家之所以认为此段为司马迁所著:一是从文笔看,该段文字非司马迁不能为。此论过于主观,不能为证;二是褚少孙提到“传中称《三王世家》文辞可观”[1]2114,认为此处之“传”是指“太史公曰”里的“文辞烂然,甚可观也”[1]2114,殊不知《太史公自序》云:“三子之王,文辞可观,作《三王世家》第三十。”[1]3312褚少孙言传称文辞可观之“传”,其实是指《自序》(6)《史记·龟策列传》中褚先生曰:“窃好太史公传。太史公之传曰:‘三王不同龟,四夷各异卜,然各以决吉凶,略窥其要,故作《龟策列传》。’臣往来长安中,求《龟策列传》不能得,故之大卜官,问掌故文学长老习事者,写取龟策卜事,编于下方。”此中之“太史公之传”所言与《史记·太史公自序》几乎相同,可见褚少孙所称之“传”正是《自序》。参见《史记》卷128《龟策列传》,第3225-3226页。。综上可推定,“太史公曰”这段文字也为褚少孙所作。

值得一提的是,褚少孙所说的“长老好故事者”[1]2114可能是谁?褚氏生平,史籍记载较少。《史记集解》引张晏语:“褚先生,颍川人,仕元、成间。”[1]504张大可考证得更为详细:“(褚少孙)生于宣帝本始三年,五凤四年十八岁应博士弟子选,甘露元年以高第为郎,出入宫禁十余年,元、成间为博士。”[7]这与余嘉锡的结论相似[2]97。褚少孙提到“臣幸得以文学为侍郎,好览观太史公之列传”[1]2114。为侍郎应是在宣帝甘露元年(前53)以后这十余年,因可以自由出入宫禁,所以有权限接触到藏于中央秘府里的公文档案(7)《史记·龟策列传》言:“褚先生曰:臣以通经术,受业博士,治《春秋》,以高第为郎,幸得宿卫,出入宫殿中十有余年”亦可为佐证。参见《史记》卷128《龟策列传》,第3225页。。褚氏提到“简之参差长短,皆有意,人莫之能知”[1]2115,即他所看到的三策简牍是参差不齐的,这正与蔡邕《独断》的记载相符:“策者,简也,……其制长二尺,短者半之,其次一长一短,两编,下附篆书,起年月日,称‘皇帝曰’,以命诸侯王、三公。”(8)蔡邕《独断》,清抱经堂丛书本。策的简牍形制有一种是一长一短,正与褚少孙所言“简之参差长短”[1]2115相应,可见褚氏所见很可能是当时的原始文书档案。那么,所谓的“长老好故事者”[1]2114,应是指保管文书档案的官员(9)吕世浩认为“长老好故事者”,可能是指熟悉前代公文书的老郎吏。参见吕世浩《三王与文辞——〈史记·三王世家〉析论》,载于《燕京学报》新9期,北京大学出版社2000年版,第59页。。

《三王世家》与《史记》其他篇章相比,较为特殊,因为它将武帝君臣议封武帝三子为王,以及策封这整个流程的公文档案,原封不动地罗列了出来。余嘉锡认为褚少孙没有整齐材料,是他才能不及司马迁的体现[2]59。但从另外一个角度看,正因这种“直录”,我们才能接触到最为原始的文书档案(10)吕世浩将《三王世家》所载文书与居延汉简中的“建武三年十二月侯粟君所责寇恩事”相比对,认为《三王世家》所存文书为当时中央秘府的原始档案。参见吕世浩《三王与文辞——〈史记·三王世家〉析论》,载于《燕京学报》新9期,北京大学出版社2000年版,第38-41页。,从而观察汉代公文的运作流程。因此,前人以“文书视角”关注此篇者较多。如杨慎言此篇“具载疏奏制册……又以见汉廷奏覆颁下施行之式。”[2]茅坤曰:“读此篇,汉之君臣建大议,与诸臣所为疏请,式例如画。”[2]日本学者大庭修通过《史记·三王世家》探讨汉代公文书的运行问题[8]。现代学者梁继红也以《三王世家》所载文书,研究汉代诏令和奏疏的用语、结构和承转特点(11)梁继红《〈史记·三王世家〉的文书学释读》,《档案学通讯》2014年第3期。除此之外,袁传璋《〈史记·三王世家〉“太子少傅臣安行宗正事”》一文考证太子少傅为刘安国而非任安,参见《大陆杂志》第八十九卷第一期,1994年,第34-38页。汪桂海细致比较了《史记·三王世家》所载“三王策书”稿本与定本的区别,参见汪桂海《汉代官文书制度》,广西教育出版社1999年版,第121-124页。吕世浩《三王与文辞——〈史记·三王世家〉析论》,认为《三王世家》为司马迁所作,并进一步从“文辞”探究太史公之作意,载于《燕京学报》新9期,北京大学出版社2000年版,第21-55页。。

本文拟从“封三王策”的稿本和定本入手,对三策的文本特征和书写特点,以及武帝策封三王的政治意图等问题略作讨论,以期对《史记·三王世家》的研究作进一步的推进。如有错谬之处,请方家指正。

二、“封三王策”的稿本和定本

《三王世家》“太史公曰”后附录了几段内容:其一是以“褚先生曰”开头的一段文字,其中说道:“盖闻孝武帝之时,同日而俱拜三子为王。……谨论次其真草诏书,编于左方,令览者自通其意而解说之。”[1]2114-2115其二是褚少孙对三策字句的具体解读。

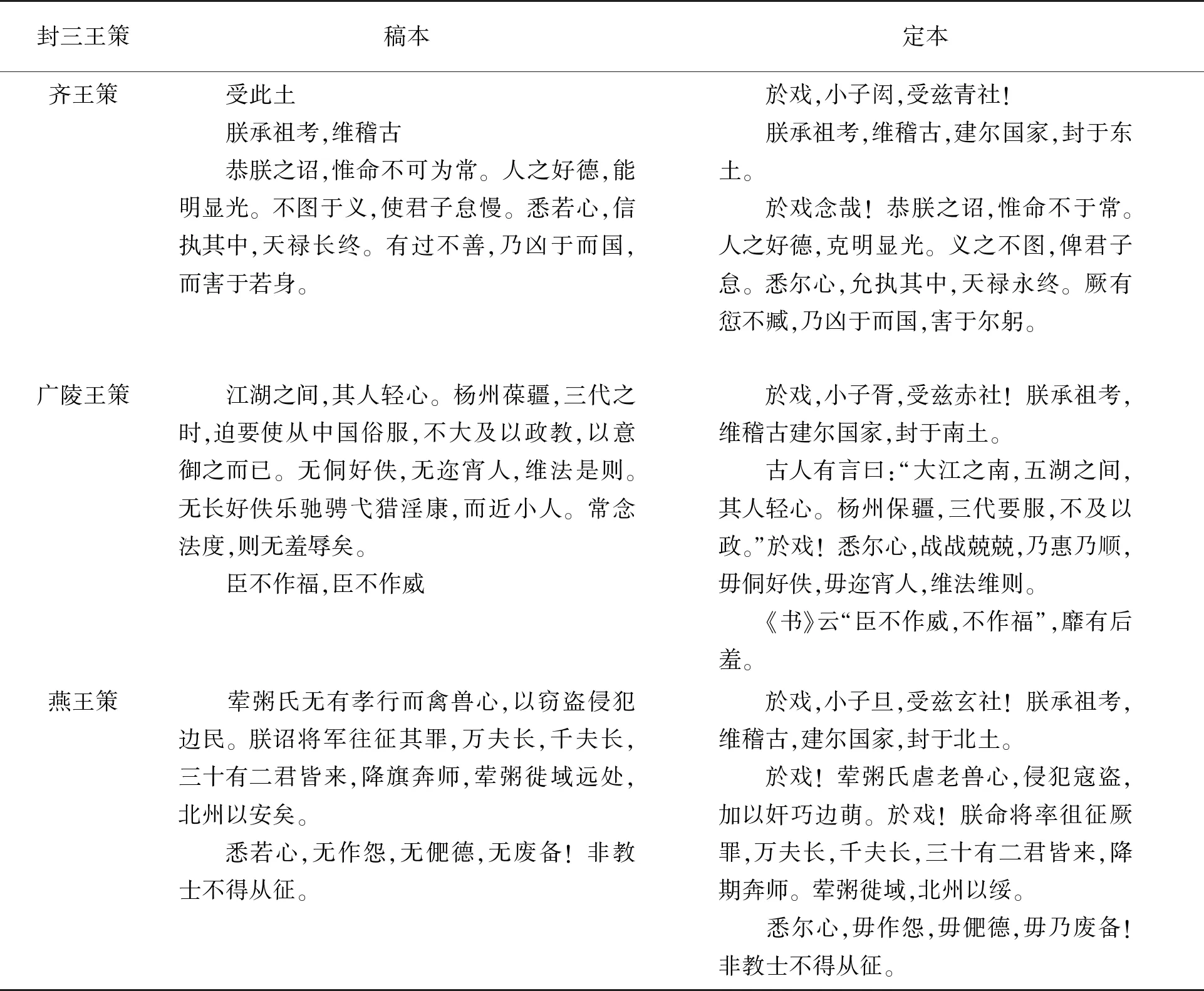

褚少孙特别提到了“论次其真草诏书编于左方”[1]2115。“真草”指的是策书草稿(12)汉代草指草稿,有较多佐证。《汉书·师丹传》曰:“又丹使吏书奏,吏私写其草。”是证上书既有草稿,又可由其属吏代写,见《汉书》卷86《师丹传》,第11册,第3506-3507页。出土简牍文书中,有大量的字体草率,涂抹、增补较多的上行文书,这多半是文书草稿,如《敦煌汉简》89B:“正月戊辰移德草。”简文已自证其为草稿。《敦煌汉简》207A:“与桓列书草”,《敦煌汉简》715A:“不及写草记所在”等均是明证。可参见拙作《贾谊奏议的文本形态与文献意义——兼论〈新书〉〈汉书·贾谊传〉与〈贾谊集〉的材料来源》,载于《文学遗产》2018年第3期。泷川资言引顾炎武言,认为此处之“草”为草书之意,此论实误,泷川已辩证:“草,草稿也”。参见泷川资言《史记会注考证》,第6册,文学古籍刊行社1955年版,第3217页。,王国维曰:“褚先生所谓真草诏书,盖指草稿而言。”(13)王国维《简牍检署考》,海宁王静安先生遗书本,1940年。其言为是,而不是汪桂海所说的有一为定稿,有一份草稿[9]121。古人书写简牍习惯从右往左,“编于左方”是指将诏书草稿编写在简牍左边之意(14)刘咸炘对“编于左方”有疑问:“且褚语明言‘编在左方’,今乃在前,是右方矣。吾疑褚生本载《疏策》于其识语之后,‘王夫人者’云云之前,作伪者乃移前加论耳。”刘氏认为三策定本在“褚先生曰”右边,而褚少孙却曰“编于左方”,是作伪者移动过文本。参见《推十书·太史公书知意》,上海科学技术文献出版社2008年版,第90页。此说有误,褚氏意谓将策书草稿编于左方,非谓定本。余嘉锡曰:“此褚先生语,在所作《三王世家》之后,则诏书在其右方,而云编于左方者,盖因诏书文章尔雅,人莫能知,故就其真草所载之文辞而解释之于左方。”参见《余嘉锡论学杂著·太史公亡篇考》,岳麓书社1997年版,第54页。。“褚先生曰”的右侧是上文所列“封三王策”,可称为定本;左侧是褚少孙对诏书的解说,其所引诏书与定本有较多不同(15)有学者早已注意到这个问题,参见汪桂海《汉代官文书制度》,广西教育出版社1999年版,第122页。,是褚氏所说的“真草诏书”,可称为稿本。两者文本对比见表1:

表1 武帝“封三王策”稿本与定本[1]2111-2118

由上表可知,从稿本到定本有以下两点改动:

一是将稿本的句子删改成规整的四字句式。如“齐王策”稿本的“使君子怠慢”被删改为“俾君子怠”。“悉若心,信执其中,天禄长终”被改为“悉尔心,允执其中,天禄永终”。“广陵王策”稿本的“三代之时,迫要使从中国俗服,不大及以政教,以意御之而已”被减省为“三代要服,不及以政”。“常念法度,则无羞辱矣”较近口语,被改为“维法维则”“靡有后羞”。“燕王策”稿本的“荤粥氏无有孝行而禽兽心,以窃盗侵犯边民”被删改为“荤粥氏虐老兽心,侵犯寇盗”,“荤粥徙域远处,北州以安矣”被整饬为“荤粥徙域,北州以绥”。从中可发现稿本句式长短不一,有些更近于口语,而定本则要规整典雅得多。

二是引用和模仿经典。如“齐王策”稿本作“惟命不可为常”,定本被改为“惟命不于常”,此句出自《尚书·康诰》(16)《尚书·康诰》:“肆汝小子封。惟命不于常,汝念哉!”参见顾颉刚、刘起纡《尚书校释译论》,中华书局2005年版,第1353页。。“能明显光”被改为“克明显光”。“克”字在《尚书》中出现得较为频繁,《尧典》云:“克明俊德”[10]2。定本用此词显是模仿《尚书》体。此策稿本的“信执其中,天禄长终”在定本被改为“允执其中,天禄永终”,此语出自《论语·尧曰》(17)《论语·尧曰》:“尧曰:‘咨!尔舜!天之历数在尔躬,允执其中。四海困穷,天禄永终。’”参见刘宝楠《论语正义》,中华书局1990年版,第756页。。“广陵王策”稿本的“三代之时,迫要使从中国俗服”被更为“三代要服”,源于《尚书·禹贡》(18)《尚书·禹贡》:“五百里要服:三百里夷,二百里蔡。” 参见顾颉刚、刘起纡《尚书校释译论》,中华书局2005年版,第815页。。“毋侗好佚”则是用《尚书·康诰》的“无康好逸”[10]1313。此策稿本中的“臣不作福,臣不作威”,在定本中为“《书》云‘臣不作威,不作福’”,出自《尚书·洪范》[10]1172。

策文定本言“於戏,小子某”,泷川资言引王观国语:“《诗·大雅·抑》:‘於乎小子,未知臧否’,‘於乎小子,告尔旧止’。”认为“册文乃用《诗》辞也”[5]3211。其实此言更可能是出自《尚书》,《康诰》曰:“呜呼!肆汝小子封。”[10]1300定本又言“受兹某社”“封于某土”,与《康诰》“肆汝小子封在兹东土”[10]1300相近。三策稿本皆有的“保国治民”,在定本被改为“保国艾民”,此语出自《尚书·康诰》“乃其乂民”[10]1316。

另外,三策的语气与《尚书》的诰体很相似。如“齐王策”:“念哉,恭朕之诏,惟命不于常。……於戏!保国艾民,可不敬与!王其戒之。”告诫刘闳奉承皇帝之诏,护佑国民,不得懈怠。“广陵王策”劝诫刘胥毋耽于游逸,勿近小人。“燕王策”提醒刘旦保持警戒,以防备北边的匈奴(19)班固在《汉书·武五子传》:“各以国土风俗申戒焉。”参见班固《汉书》卷63《武五子传》,中华书局1962年版(后文均依此版本),第2749页。。这些策文与《尚书·康诰》周公告诫卫康叔的语气非常相近。日本学者泷川资言曰:“此策采《书》语。”[5]3212近人许同莘曰:“其文模拟训诰,非汉时通行之式也。”[11]其言甚确。刘勰对此三策的评价颇高,《文心雕龙·诏策》曰:“观文景以前,诏体浮新;武帝崇儒,选言弘奥。策封三王,文同训典;劝戒渊雅,垂范后代。”[12]《史记评林》引陈仁子语:“读其策命词语,申辅佐之义,语言温厚,直有成周训诰风度。”[2](20)参见凌稚林《史记评林》,明万历吴兴凌氏刊本。

综合上文可知,从稿本到定本,策文试图表现出规整庄重的语体风格,且多引用和模仿经典,尤其是《尚书·康诰》。司马迁在《太史公自序》中称三策“文辞可观”,褚少孙言三策“文辞烂然,甚可观也”,指的便是三篇策书经修改成定本后在文辞上的成功。

三、武帝“初作诰”

班固《汉书·武帝纪》在“元狩六年”记曰:“夏四月乙巳,庙立皇子闳为齐王,旦为燕王,胥为广陵王。初作诰。”[13]179对于“初”字该如何理解,学者的意见并不相同。汪桂海认为汉武帝之前已存在策,班固之所以言“初作诰”,是因为武帝为表彰儒经,在汉代首次模仿《尚书》训诰来制作三王策书[9]91。李俊芳对此提出异议,认为“初作诰”是指武帝首用策书册立诸侯王[14]。汪氏认为“初作诰”是指武帝首次模仿《尚书》训诰作策文,这是正确的,但认为武帝前已存在策书,并不准确。从现在的史料看,并没有发现比“封三王策”更早的策命文书(21)《汉书·景帝纪》曰:“二年春二月,令诸侯王薨、列侯初封及之国,大鸿胪奏谥、诔、策。”应劭曰:“皇帝延诸侯王,宾王诸侯,皆属大鸿胪。故其薨,奏其行迹,赐与谥及哀策诔文也。”参见《汉书》卷5《景帝纪》,第145页。这里策与谥、诔相并,并不是策封之文,而是应劭所说的哀策。哀策与封策虽同为策书,但无论是书写方式还是使用场合,均有明显不同。。所以“初作诰”是指从汉初以来武帝首次举行隆重的策封典礼,并以模仿《尚书》诰体的策书封命诸侯王,李氏所言为是。

汉初封王较为简单,如《汉书·高帝纪》曰:“楚地已定,义帝亡后,欲存恤楚众,以定其主。齐王信习楚风俗,更立为楚王,王淮北,都下邳。魏相国建城侯彭越勤劳魏民,卑下士卒,常以少击众,数破楚军,其以魏故地王之,号曰梁王,都定陶。”[13]51韩信和彭越被封为诸侯王,皆只由皇帝下令,而不是用策书,也不见举行策封仪式的记载。在皇帝下诏之外,君臣也通过“封爵之誓”与“白马之盟”缔结权力关系的,而不是策书(22)李俊芳指出,汉初册立功臣,以丹书符信作为凭证,明确权利义务,通过“封爵之誓”与“白马之盟”约束受封者。参见李俊芳《汉代册命诸侯王礼仪研究》,载于《中国史研究》2010年第2期。。如《史记·陈丞相世家》:“与功臣剖符定封。于是与平剖符,世世勿绝。”[1]2057《汉书·高惠高后文功臣表》:“申以丹书之信,重以白马之盟。”[13]527

策封诸侯王的典礼也是在元狩六年(前117)才形成的。武帝之前立诸侯王的仪式较为粗糙,《汉书·贾谊传》载谊之上疏:“择良日,立诸子雒阳上东门之外,毕以为王。”[13]2260地点是在上东门之外,并不在宗庙或大殿,也没提到宣读策书等仪式。而据《三王世家》,丞相庄青翟等人在奏书中说道:“臣请令史官择吉日,具礼仪上,御史奏舆地图,他皆如前故事。”[1]2110并曰:“臣昧死奏舆地图,请所立国名。礼仪别奏。”[1]2110李俊芳认为,前一次提到“具礼仪上,他皆如前故事”,说明礼仪不包括在以前故事中。后一次再次明确“礼仪别奏”,更清楚地说明册立礼仪与以前不同[14]。其说甚确。

那么“初作诰”的“诰”该如何理解?首先应指出,“封三王策”很明显是策书,其模仿对象是西周的册命文书。册命源于西周中期,是世家大族兴起、周王权力被不断侵占而逐渐衰微的产物(23)参见韩巍《册命体制与世族政治——西周中晚期王朝政治解析》,刊于香港城市大学中国文化中心编:《九州岛学林》2011年春季号,上海人民出版社,2012年版。策在周代用于对诸侯或公卿的册封,是册命仪式的重要组成部分。许倬云这样描述周代的册命仪式:“策命礼通常在王宫的大室或王朝的宗庙举行,也偶尔在臣下的宫室举行。王在天未亮(昧爽)即到达行礼的地点,天一亮(旦)王就在行礼的大室接见受赐臣下。”“行礼时,受命的臣下,由其傧相(右)导引入门,立于中庭,王则南向立于东西两阶之间,策命是预先书就的简册,由秉册的史官宣读。”参见许倬云《西周史》,生活·读书·新知三联书店2018年版,第185页。史官之所以要宣读策书,是以公开的方式宣布君臣权力关系的达成。而策书作为获得权力和地位的象征,一般会被受命者慎之又慎地珍藏起来,甚至铸刻在青铜器上,如西周中晚期的《采获簋》、宣王时期的《虢季子白盘》等,均是如此。。西周典型的册命铭文一般具有六个要素:一是册命时间,二是册命地点,三是宣命的史官,四是右者(24)史官代周王宣读“命书”,右者在册命仪式中担任引导、相礼的职责。参见韩巍《册命体制与世族政治——西周中晚期王朝政治解析》,刊于香港城市大学中国文化中心编:《九州岛学林》2011年春季号,上海人民出版社,2012年版。,五是周王对受命者的赐物,六是周王委派于受命者的职守[15]33。据研究者统计,含有“册命”一词的52篇西周铜器铭文中,六要素齐备者有42篇,有10篇铭文也只缺少其中一二要素[15]33。可见册命文有严格的格式要求(25)韩巍称,册命仪式的参与者仿佛只需在一成不变的表格上留下各自的签名即可。参见韩巍《册命体制与世族政治——西周中晚期王朝政治解析》,刊于香港城市大学中国文化中心编:《九州岛学林》2011年春季号,上海人民出版社,2012年版。。

“封三王策”与西周典型的册命铭文相比,书写格式基本相同。如三策开头言“维六年四月乙巳,皇帝使御史大夫汤庙立子某为齐王”,在不同的策中“某”被替换成三王的名字。其后策文言“於戏!小子某,受兹某社。朕承祖考,维稽古,建尔国家,封于某土,世为汉藩辅”,“某”字在不同策中也作相应替换。策文的结尾为“於戏!保国艾民,可不敬与!王其戒之”,三策相同。与西周册命铭文比,三王的策封时间为“(元狩)六年四月乙巳”,地点在宗庙,宣命的官员是御史大夫张汤,赐物是土地,并有训辞,唯一缺少的是“右者”(26)韩巍认为,在西周宣王时期,册命铭文的形式发生了变化,如毛公鼎等铭文开篇即以“王若曰”叙述周王的命辞,以往册命铭文必备的时间、地点、右者、史官等项都被省略,他认为这是王权加强的体现。这或许可解释“封三王策”右者的缺失。也有一种可能,策封典礼有“右者”,但并没有被写进策文。参见《册命体制与世族政治——西周中晚期王朝政治解析》,刊于香港城市大学中国文化中心编:《九州岛学林》2011年春季号,上海人民出版社,2012年版。。

三策的特殊之处在于,虽然其形式是策体,但主干却是诰辞,即三篇策文最主要的内容是武帝对其三子的告诫。策命也有周王对受命者的训辞,但一般较为简短,且形式化严重(27)策在《尚书》中被称为“命”,《书序》有《肆命》《原命》《微子之命》《蔡仲之命》《文侯之命》等,今传世《尚书》唯有《文侯之命》。近出清华简中有《封许之命》和《摄命》,据整理者介绍,《封许之命》是周初封建许国的策命文,其格式与青铜器册命文相似。参见李学勤主编《清华大学藏战国竹简(五)》,中西书局2015年版,第117页。《摄命》为周孝王策封摄的文书,文中告诫之辞相较一般策命文要长很多,如告诫摄勤恤政事、恫瘝小民、毋怠惰酗酒等,与《尚书》的“诰”非常相似。。 “诰”不一样,它是《尚书》的一种重要文体,诸如《大诰》《康诰》《酒诰》《召诰》《洛诰》等,皆是《尚书》著名的诰书。诰主要用于上级尤指周王或周公对下级的告诫,如《康诰》的主旨是周公告诫卫康叔如何治理殷商旧地;《酒诰》则是周公诫告康叔吸取殷商灭亡的教训,勿沉浸于饮酒等。诰书虽然与策书有相通之处,如《康诰》便被认为是康叔受封的“命书”,但策书的训辞普遍流于形式,与诰书的诚恳殷切、谆谆叮嘱有明显的区别。

从此角度看,汉武帝的“封三王策”实是结合了策与诰的特点,而其实质更像是周代的“诰”。从上节对三策的文本分析也可看出这一点,策文的定本不仅模仿《尚书》诰体的语气,也较多地引用《尚书》、尤其是《康诰》的用字用词,所以班固称武帝“初作诰”,是很准确的。颜师古引服虔语:“诰敕王,如《尚书》诸诰也。”[13]180也正指出了三策模仿诰体的特征。总之,“初作诰”之“初”和“诰”皆有特殊含义,“初”字指武帝首作策书,“诰”则是指三策模仿诰体。

另一值得注意的问题是,三策的定本虽然是由相关官员修改完成,但其草稿很可能是汉武帝手撰的。褚少孙称此三策是“贤主所作,固非浅闻者所能知”,并言“谨论次其真草诏书,编于左方,令览者自通其意而解说之”[1]2114-2115,似是指他所引的“真草诏书”乃汉武帝本人所作,这与司马贞所言正相合。《史记索隐》曰:“按《武帝集》,此三王策皆武帝手制。”[1]2112据《汉书》,武帝每给淮南王刘安书信,“常召司马相如等视草乃遣”[13]2145。可见汉武帝有自作文书的习惯。综合褚少孙和司马贞的说法,武帝先作策书草稿,再使相关官员修饰润色而成定本,这种可能性是很大的。从前文稿本与定本的对比可知,虽然定本的词句更为规整典雅,但并未完全改掉稿本大意,这与负责润色的官员并不敢完全删改武帝手制草稿有关。

四、“封三王策”的政治文化背景

从武帝亲自撰写策书草稿,并令官员修饰润色成类似《尚书》诰体的定本,以及举行隆重的策封典礼等行为可看出,武帝对封其三子为诸侯王之事可谓非常重视。但从《三王世家》的往来文书看,武帝起初并不同意此事。

元狩六年,霍去病首提策封之事,汉武帝在收到上书后,令群臣商议。以丞相庄青翟为首的公卿大臣集体提议,请求立刘闳、刘旦、刘胥为王。武帝没有同意,谦称“不德,海内未洽”,令群臣“议以列侯家之”[1]2107。于是群臣再议:“伏闻周封八百,姬姓并列,奉承天子。康叔以祖考显,而伯禽以周公立,……窃以为并建诸侯所以重社稷者,……封建使守藩国,帝王所以扶德施化。陛下奉承天统,明开圣绪,尊贤显功,兴灭继绝。续萧文终之后于酂,褒厉群臣平津侯等。昭六亲之序,明天施之属,使诸侯王封君得推私恩分子弟户邑,锡号尊建百有余国。而家皇子为列侯,则尊卑相逾,列位失序,不可以垂统于万世。臣请立臣闳、臣旦、臣胥为诸侯王。”[1]2107

公卿们这次的依据较为充分:先以卫康叔和伯禽为例,说明封建诸侯对于国家社稷的益处,并特别强调封三子为王,是为“扶德施化”,即向四海宣扬皇帝的恩德;群臣论议的另一大理由是,如果皇帝之子不被立为王,会导致“尊卑相逾,列位失序”,无法体现皇帝的权威。

武帝这次的回应有所缓和,虽然仍令“家以列侯可”[1]2108,但明确表达了对周制的歆慕。丞相庄青翟等人自然明白武帝的心思,再议曰:“昔五帝异制,周爵五等,春秋三等,皆因时而序尊卑。……陛下躬亲仁义,体行圣德,表里文武。显慈孝之行,广贤能之路。内褒有德,外讨强暴。……今诸侯支子封至诸侯王,而家皇子为列侯,臣青翟、臣汤等窃伏孰计之,皆以为尊卑失序,使天下失望,不可。臣请立臣闳、臣旦、臣胥为诸侯王。”[1]2108-2109

这次论议的重点还是在尊卑之序。大臣们认为,上古圣王皆重尊卑之序,如果不立三子为王,则无法彰显武帝“内褒有德,外讨强暴”的功绩。武帝采用“留中不下”的方式以作谦让。庄青翟等27人再次上书,坚持认为不封诸子为王会导致“尊卑失序”,武帝最后同意了他们的请求(28)霍去病上书时间在元狩六年三月二十八日,武帝立三子为王的诏书在四月二十六日颁布天下,前后不到一月,除去文书往来所费时间外,真正决策的时间其实很短。。

从整个文书流程可知,武帝是在大臣的再三请求下,才立三子为王的,其所展示的正是贤主所应具备的谦让之德。“三让”(29)《礼记·曲礼上》孔颖达正义云:“初曰礼辞,再曰固辞,三曰终辞。”吕世浩认为,武帝已经两次下制推让封立之议,若这次武帝再下制推让,那就是终辞。终辞之后,群臣据礼,必不再请立为王,而接受武帝所言“更以列侯家之”。故武帝所以“留中不下”,即是固辞而不愿终辞。参见吕世浩《三王与文辞——〈史记·三王世家〉析论》,载于《燕京学报》新9期,北京大学出版社2000年版,第45页。等类似举动并不少见,汉代常有臣子上书,君主谦让不受,再三反复而最终达成皇帝政治目的的例子。如汉高祖即帝位,先由楚王韩信等人联合上奏,刘邦谦让一番,最终登基[13]52。文帝即位也是如此,先由丞相陈平等人上奏,文帝故作推让,最后勉强接受大臣的要求[13]108。这其实是政治活动中常作的姿态。观察武帝封三子为王的整个过程,君臣默契配合,君谦让,臣固请,三让之后终于达成目的。

另外,褚少孙在《三王世家》提到:“王夫人者,赵人也,与卫夫人并幸武帝,而生子闳。闳且立为王时,其母病,武帝自临问之。曰:‘子当为王,欲安所置之?’”[1]2115据《史记·封禅书》:“其明年(注:元狩四年),齐人少翁以鬼神方见上,上有所幸王夫人,夫人卒,少翁以方盖夜致王夫人及灶鬼之貌云。”[1]1387可见王夫人最晚在元狩四年(前119)去世,武帝在此前已决定立刘闳为王(30)韩兆琦曰:“按后面褚少孙之补文,知武帝在封刘闳为齐王前,早与刘闳之母王夫人有过预约。”参见韩兆琦《史记笺证》,江西人民出版社2004年版,第3689页。,比霍去病等人提出册立三王的时间要早。由此可见,武帝所表现出的谦让,只是一种政治姿态。由皇帝身边的近臣霍去病提议,再以百官共同商议的方式,最能合情合理地达到立其三子为王的政治目的。韩兆琦曰:“封刘闳为齐王,是武帝与王夫人在卧室中早已定下来的,而运转起来,则首先由霍去病很像是出以忠心,实则是谄媚地恳切提出。”[16]此说正切中了问题。

那么,武帝为何要在此时封立其子为王呢?直接原因可能是武帝对其宠妃王夫人的钟爱。据《史记·滑稽列传》,武帝皇后卫子夫的同母异父弟弟卫青,在元朔六年(前123)二月和四月,接连率大军征伐匈奴,武帝赏赐千金,而卫青“以五百金为王夫人之亲寿”[1]3208,可见当时王夫人之得宠。甚至在王夫人去世之后,汉武帝依然思念不已,令齐国方士招其形影,以慰其对王夫人深切之思念(31)《史记·封禅书》:“齐人少翁以鬼神方见上。上有所幸王夫人,夫人卒,少翁以方盖夜致王夫人及灶鬼之貌云,天子自帷中望见焉。”参见《史记》卷28《封禅书》,第1387页。。王夫人的儿子便是齐王刘闳,武帝对此子“尤爱幸”[13]2749,因此在刘闳才几岁时(32)辛德勇认为王夫人在元朔六年左右生下刘闳,依此推算,元狩四年,刘闳只有五岁左右。参见辛德勇《海昏侯刘贺》,生活·读书·新知三联书店2016年版,第11页。,便欲封其为王,且所封之地为天下膏腴之地齐国。《史记·三王世家》:“武帝曰:‘关东之国无大于齐者。齐东负海而城郭大,古时独临菑中十万户,天下膏腴地莫盛于齐者矣。’”[1]2115可见武帝对刘闳的宠爱。至于另外两子刘旦和刘胥,辛德勇认为是循例分封,与齐王有区别[17]。

如果仅从武帝宠爱王夫人这个角度理解,还是过于浅显,元狩六年的这次策封,有更深层次的原因。这要从汉代的文化复兴说起。汉承秦火之后,先秦的礼乐文明几乎断绝,而创业者刘邦及其身边的将领,大多出身底层,文化水平并不高,且对儒家文化持敌对态度。最典型者是刘邦,骂郦食其为“竖儒”[13]40,对陆贾曰:“乃公居马上得之,安事《诗》《书》!”[13]2113且当时帝国刚刚建立,无暇进行文化建设。文景之际,汉代文化虽然有所复兴,但统治者提倡“黄老之学”,儒学仍然不彰。建元年间,董仲舒在“天人三策”中提出罢黜百家、独尊儒术的建议[18],被武帝接受。此后,武帝立五经博士、令郡国举孝廉,儒学才成为帝国的主流意识形态。

与文化复兴相应的,是武帝的武功。建元年间起,他命严助等人南击闽越。元光年间,武帝计划攻打匈奴。元朔、元狩间,卫青、霍去病等人率领的军队,完成了数次对匈奴的大战,后以霍去病的封狼居胥,取得了对匈奴战争的绝对胜利,这时是元狩四年(33)从王夫人去世前,武帝欲立刘闳为齐王可看出,元狩四年,武帝和霍去病可能已开始商议立三子为王,只不过其时刘闳才5岁,其他二子年纪更小,故到元狩六年才封立三子。。可以说,武帝的文治武功在此时达到了顶峰。群臣在议中强调武帝“体行圣德,表里文武”“内褒有德,外讨强暴”,指的正是这一点。

在这种政治文化背景下,如何彰显武帝的功绩,自然是群臣分内之事。由取得巨大战功的霍去病提出封武帝的三子为王,再由丞相庄青翟等人附议,最合武帝的心意。从群臣的议论内容,可以较为清晰地看出这一点。大臣之议以及武帝的回复,多次提到了西周封建之事,特别是对周初卫康叔、伯禽的受封,武帝明确表示了羡慕之情。并且,从前文的文本比对看,武帝手书的策书,被特意修饬为模仿《尚书》、尤其是《康诰》的文本,自有其意义。周朝所建立的封建、宗法和礼乐制度,是古代政治的典范。武帝本就重视意识形态的重塑,在经术复兴的大形势下,以礼乐文明为象征的西周传统,来缘饰当代政治就成为必然,这也是体现武帝文治的一种有效方式。

另外,武帝在汉代首作策书,并行策封典礼,这一行为本身就具有浓厚的象征意义。汉代建国初期,鉴于秦郡县制的弊端,推行郡国并行制。其时刘邦感于秦无子弟藩辅,“故大封同姓,以填万民之心”[1]2012。诸侯王的权力极大,“时诸侯得自除御史大夫群卿以下众官,如汉朝,汉独为置丞相”[13]2002,诸侯王不仅得自除百官,甚至在服饰、车马等诸多制度上皆仿皇帝制度。诸侯王势力经景帝平定吴楚七国之乱后,已被大为削弱。武帝元朔二年(前127),主父偃建言实施“推恩令”,以将诸侯王的土地分割,封给其支庶子弟。其后诸侯仅得“衣食租税”[13]2002而已,并无实际的权力(34)群臣的议书特别强调,推恩令的施行是武帝功德的一部分:“使诸侯王封君得推私恩分子弟户邑,锡号尊建百有余国。”见《史记》卷60《三王世家》,第2107页。。

策封这一源于周代的制度,在武帝推行“推恩令”后,本无大张旗鼓举行的必要。此事之所以在元狩六年提出,象征意义大于实际意义。策封与受封像是一场政治表演,三王并不会像西周的卫康叔、伯禽一样拥有管辖一方的实际权力。之所以要策封三子为王,并不在尊王子,而在彰显当今皇帝的权威。换句话说,如果不立三子为王,就无法体现武帝的文治武功。大臣们的议书,反复强调“尊卑失序”,并称颂武帝“外攘夷狄”“内褒有德”之功,就是这一层政治意图的体现。

因此,武帝及其臣子郑重其事地议论封其三子为王,并手撰“封三王策”草稿,再令官员修饰润色成典雅庄重、近似《尚书》诰体的定本,且举行庄重的策封典礼,是要以此方式彰显汉帝国文化之盛,从而体现武帝前所未有的功绩。

五、结语

本文所关注的,是文本与文本之间的形态变化、文本变化所反映出的政治文化意义,即不仅关注文本的表层变化,也研究文本的深层意义。《史记·三王世家》正好提供了一个极好的样本,它所保存下来的武帝“封三王策”稿本和定本,较为清晰地显示出策书从草稿到定稿之间的文本变化,为我们观察汉代中央级别的文书制作提供了一个窗口。随着简牍文书的大量出土,地方层级的文书制作,如文书的草稿、定本、副本等问题已得到一定程度的认识[19];但中央级别的文书制作因材料有限,认识并不清晰,“封三王策”至少提供了一个很小的窗口,让我们获知策书从稿本到定本的删改信息。同时,“封三王策”又极为特殊,它是汉代最早颁布的封王策书,且受到汉武帝的重视,他亲自撰写策书草稿,并令官员修饰润色成庄重典雅的诰体,一再引用和模仿《尚书》,其实是武帝及其臣子为汉帝国润色鸿业,以彰显武帝文治武功的一种方式。