秦简所见“走马”身份析论

2021-07-06曹骥

曹 骥

(内江师范学院 政治与公共管理学院,四川 内江 641100)

岳麓书院藏秦简中“走马”一词多现,其身份引起学界的关注。目前,专论秦简中“走马”身份的文章有两篇,分别是王勇的《“走马”为秦爵小考》和陈松长的《秦汉简牍所见“走马”“簪袅”关系考论》。这两篇文章旨趣相异,王勇认为岳麓书院藏秦简所见“走马”在秦代为爵称而非官称,秦爵“走马”相当于汉代二十等爵中的“簪袅”,二者在秦代可能通用,并认为汉初在进行爵位规范的时候,废止“走马”爵称而保留“簪袅”爵称[1]。陈松长则从探讨“走马”和“簪袅”关系的角度出发,对不同语境、不同时期下的“走马”进行解读,并补释《里耶秦简(壹)》中8-455号木方第一栏第九列释文为“走马如故更簪袅”,认为王勇所主张的“走马”与“簪袅”是不同时代词义相同的爵位名称的观点过于简单,“走马”与“簪袅”的关系应该是“‘走马’使用在前,且兼为官称和爵称,秦始皇二十六年(前221)前后,‘走马’作为爵称被废止,而‘簪袅’作为爵称才开始使用”[2]。通观两篇论文,从文章的内容以及资料的运用来看,陈松长对王勇的批评是有道理的。就目前的资料,说“走马”和“簪袅”在秦代可能通用的推断还缺乏证据支持,并且“走马”爵称的废止、“簪袅”爵称的启用其年代亦不是在汉初,而是在秦始皇二十六年(前221)前后。在“走马”和“簪袅”作为爵称使用的前后关系这一点上,可以说陈松长的研究深化了我们对这一问题的认识,但陈先生的结论仍有可商榷之处:一是目前秦简中所见到的“走马”辞例中,还没有一处可直接断定为具有职官属性;二是新近出版的《岳麓书院藏秦简(肆)》中有“簪袅”作为官称使用的证据。因此,对于秦简中的“走马”身份以及它与“簪袅”的关系还需要重新进行考量。

一、“走马”在文献中的使用语境分析

“走马”辞例在先秦文献中多作职官解。甲骨卜辞中现有一例可见,“庚申贞:其令亚、走马”(1)参见《甲骨文合集》27939.3。。西周金文中有多例,《大鼎铭文》有“王呼膳夫召大,以厥友入攼。王召走马应”(2)参见《殷周金文集成》02807。;《休盘》载“王各大室,即立。益公右走马休”(3)参见《殷周金文集成》10170。;《虎簋盖》记“今命汝曰:更祖考,足师戏司走马驭人众五邑走马驭人,汝毋敢不善于乃政”(4)参见《新收殷周青铜器铭文暨器影汇编》NA0633。;《元年师兑簋》曰“王在周……立中庭……令师兑:足师龢父,司左右走马、五邑走马”(5)参见《殷周金文集成》04275。。传世典籍中亦有记载,《诗经·大雅·绵》载有“古公亶父,来朝走马”[3]402。此处“走马”,据有学者考证当作官职解[4](6)关于“古公亶父,来朝走马”中“走马”的训释,顾炎武释为清晨骑马奔驰,参见顾炎武著,黄汝成集释《日知录集释》,上海古籍出版社1985年版,第2125-2126页;于省吾释为来周养马,参见于省吾《泽螺居诗经新证》,中华书局1982年版,第49页。。在古代,由于走、趣相通(7)《说文解字·走部》释“走”曰:“走,趋也。”段玉裁注引《释名》曰:“徐行曰步,疾行曰趋。”对“趣”释曰:“趣,疾也。”参见许慎撰,段玉裁注《说文解字注》,上海古籍出版社1981年版,第63页。,因此“走马”亦称“趣马”。《诗经·大雅·云汉》曰:“趣马师氏。”[3]468《诗经·小雅·十月之交》云:“蹶维趣马,楀维师氏。”[3]301《尚书·立政》曰:“虎贲、缀衣、趣马、小尹。”江氏声云:“马十一二匹立趣马一人,掌赞正良马,而齐其饮食。”[5]《周礼·夏官·司马》叙官曰:“趣马,下士。”[6]

除却先秦文献,唐宋文献亦有“走马”作为职官的记载。唐代韩愈《与鄂州柳中丞书》云“但日令走马来求赏给”[7],这里的“走马”指驰马禀报军情或传递文书之人。宋代的“走马”,正式名称为“诸路经略安抚总管司并体量公事走马承受”,简称“走马承受”“承受”“走马”“承受公事”。马端临《文献通考》卷62《职官考十六》“走马承受”条说:“走马承受,诸路各一员,宋仁宗时置,以三班使臣及内侍充,隶经略安抚总管司。”[8]《宋史》卷468《宦者三》载:“李继和……庆历中,为河北西路承受。”[9]《宋会要辑稿·职官》41之125云大观二年(1108)十一月九日“诏今后东南走马季奏应有驿铺,并不得乘船”[10]。《续资治通鉴长编》卷41宋太宗至道三年(997)二月条云:“供奉官、两浙转运使承受公事刘文质入奏察举部内官。”[11]

由上所引诸例可知,无论先秦还是唐宋均存在以“走马”命名的职官。据此,陈松长认为:“既然先秦文献中的‘走马’和汉以后唐宋文献中‘走马’、‘走马承受’都可作为官职名称使用,那么,出土的秦代简牍文献中,‘走马’怎么就只是爵称呢?”[2]笔者以为陈先生此一观点稍显武断,因为先秦文献中的“走马”和唐宋文献中的“走马”虽然均为职官,但它们相互之间并没有所谓的延续性(继承性)。先秦文献中的“走马”职位有高低,如前引甲骨卜辞中的“走马”与“亚”连附,证明殷商时期的“走马”当具有较高的身份地位(8)“亚”是对高级武官的一种称呼,可参见陈梦家《殷墟卜辞综述》,中华书局1988年版,第510页。。西周《休盘》铭文中,“走马”列于“公”左右,而《诗经》里将“趣马”与“师氏”并列,证明西周时期,“走马”身份亦相当高。但东周时期“走马”身份日益低贱,逐渐成为固定掌马的小官,前引《尚书》《周官》可证。可见东周时期的“走马”身份地位和性质相较于殷商、西周已发生了很大变化。唐宋时期的“走马”相较于先秦,身份性质有更大变化,如唐代“走马”只是驰马禀报军情或传递文书之人,而宋代“走马”身份则类似于汉朝之刺史、刘宋朝之典签,为皇帝“耳目所寄”[12]。因此,通观先秦到唐宋时期的“走马”,虽然名称相同,但“内容”则决然不同,它们是不同的职官,只是名称相同而已,尤其是宋代“走马”,据前引马端临《文献通考》,首置于宋仁宗时期。那么,先秦、唐宋有“走马”职官,并不能必然证明处于它们之间的秦也有“走马”这一职官。但如何确定秦代简牍中的“走马”身份呢?一种行之有效的方法就是对秦简中“走马”出现的语境进行分析。

就笔者目力所及,目前出土简牍中有10处秦“走马”辞例,其中《张家山汉墓竹简·奏谳书》2处(9)张家山汉墓竹简虽属汉简,但其中两则关于“走马”的案例,分别发生于秦王政二年和六年,属于秦代案例。;《岳麓书院藏秦简(贰)》1处;《岳麓书院藏秦简(叁)》7处。这10处“走马”辞例中有3处能够直接被证明为是一种爵称,现将相关简牍抄录于下(为方便论述,本文对相关简文作顺次编号):

1.夫(大夫)、不更、走马、上造、公士,共除米一石,今以爵衰分之,各得几可(何)?夫=(大夫)三斗十五分斗五,不更二斗十五分斗十,走马二斗,上造一斗十五分五,公士大半斗。述(术)曰:各直(置)爵数而并以为法,以所分斗数各乘其爵数为实。[13]

2.【敢】谳之,十二月戊午,军巫闲曰:“攻荆廬谿【□□】故(?)秦人邦亡荆者男子多。”多曰:“小走马。以十年时,与母儿邦亡荆。亡时小,未能与儿谋。”它如军巫书。儿死不讯。问:“多初亡时,年十二岁,今廿(二十)二岁;巳(已)削爵为士五(伍)。”它如辞。鞫之:“多与儿邦亡荆,年十二岁,小未能谋。今年廿(二十)二岁,巳(已)削爵为士五(伍)。得。”[14]141

简1是《岳麓书院藏秦简(贰)》中诸多“衰分”类算题简之一例(10)所谓“衰分”,就是按比例由大到小分配,《国语·齐语》:“相地而衰征,则民不移。”韦昭注曰:“衰,差也。”商务印书馆1985年版,第82页。。据简文,“走马”处于“夫(大夫)、不更、走马、上造、公士”序列之中,而又以“爵衰分”“爵数”来确定它们的分配比例,即明称它们为“爵”,可知“走马”当为一爵称。简2中的“小走马”多,由于逃亡而被削“爵”为“士五(伍)”,则此处“走马”亦为爵称。简3中的“小走马”义,其“走马”身份是继承而来的,被称之为“爵后”,那么此处“走马”为爵称无疑。

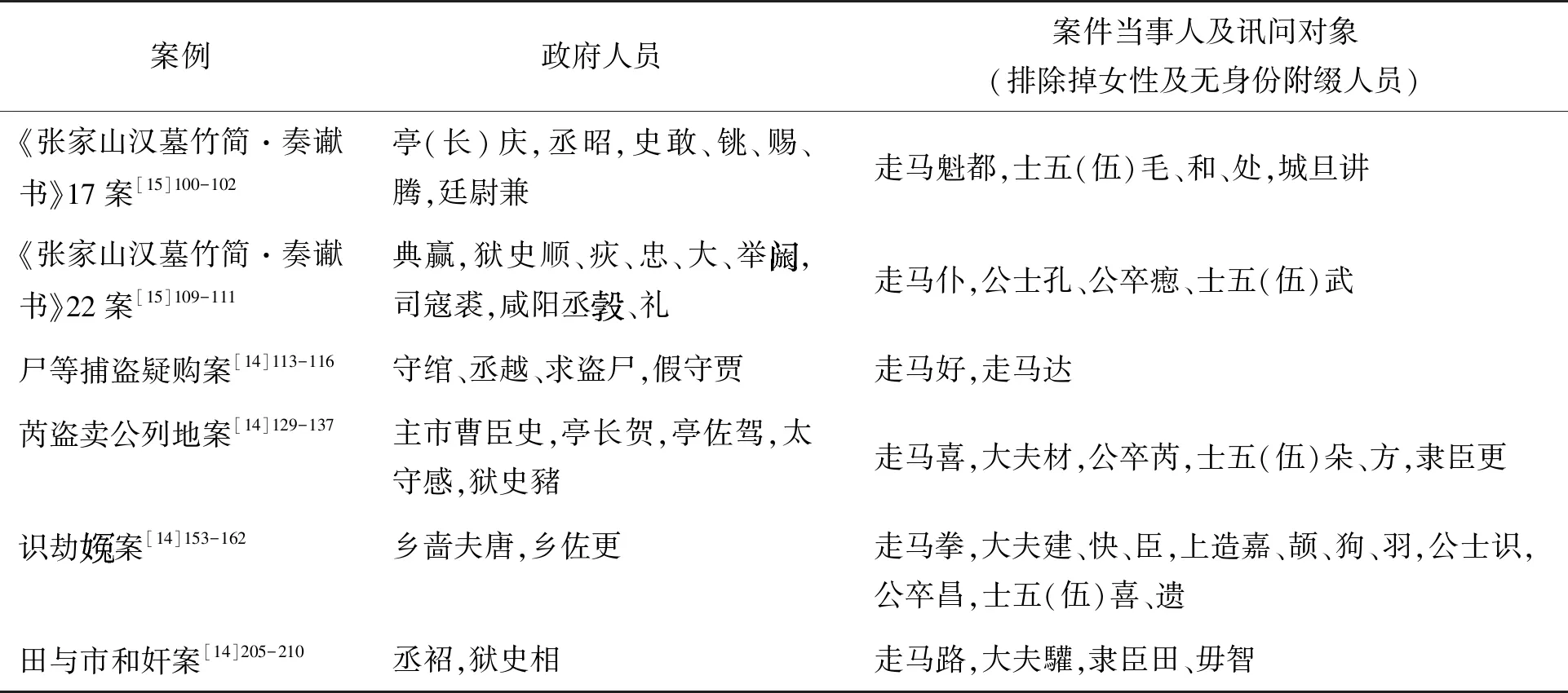

除了上述这3处“走马”辞例能够直接被证明为爵称外,还有7处“走马”辞例不能明确为爵称还是官称抑或兼具爵称与官称,那么,这7处辞例中是否隐含着为“走马”官称的信息呢?现罗列出其中的相关人员并加以分类(见表1)。

表1 “走马”及相关人员分类表

表1中6则案例中的人员分类,基本可以划分为“政府人员”和“案件当事人及讯问对象”两块,而其中的“走马”或为案件当事人、或为讯问对象。除去“尸等捕盗疑购案”中的案件当事人及讯问对象是单一的“走马”身份外,其余案件中的当事人及讯问对象身份多样,具体为大夫、上造、公士、公卒、士五(伍)、隶臣、城旦,而这些身份无一为官称。那么在此语境下,作为案件当事人及讯问对象与大夫、上造、公士等身份一同出现的“走马”为官称的可能性极小。

从目前的资料来看,仅秦汉简牍中的“走马”辞例而言,还缺少可以作为官称使用的证据。而先秦、唐宋虽然都有“走马”这一职官,但由于它们相互之间没有所谓的延续性(继承性),且“内容”不同,并不能必然证明处于先秦与唐宋之间的秦也有“走马”这一职官。但是,要明确秦简中的“走马”身份,还有一则关键材料需要进行考辨,那就是陈松长释《里耶秦简(壹)》中的“走马如故更簪袅”句式。

二、“走马如故更簪袅”释文考辨

《里耶秦简(壹)》中收有一编号为8-455、以篆书写就的木方[16],其内容是关于秦始皇称帝后对诸多事物名称做出改变的官方规定。就其性质而言,张春龙、龙京沙认为该木方内容为诏令,并将之称为“秦诏版”或“秦诏令牍”[17]14。胡平生则反对将该木方称之为“秦诏版”或“秦诏令牍”,认为这一木方可能属于“扁书”,但认同木方内容来自秦代官方规定。他将木方内容分为两类:一类是与秦朝皇帝、皇室、官名相关词汇称谓的变更,如“以王令曰以皇帝诏”“王室曰县官”“邦司马曰郡司马”等;一类是一些日常用语词汇称谓的变更,如“边塞曰故塞”“以大车为牛车”等[18]。游逸飞认同胡平生对木方功能的论断,但对“扁书”的称谓有所保留,认为该木方内容不全,而且不见公文格式,缺乏认定为扁书的证据,称其为个人笔记或备忘录更合适,并根据木方内容及其开头诸列均有“更”字,将之命名为“秦更名方”[19]85。据此,虽然对8-455号木方的性质学界还有争议,但在木方所载内容为官方规定、反映的是秦统一天下后“书同文字”政策这一点上似无疑义。

木方的第一栏前半部分文字残缺较甚,但却与本文论题密切相关。张春龙、龙京沙最先对这部分文字做出释文,其释文如下(列数为本文自带):

第五列 □如故更□□ 第十二列 □如故更废官

第六列 □如故□□□ 第十三列 □如故更予□[17]11(11)此释文于2008年10月最先在芝加哥大学顾立雅中心召开的国际简帛论坛会议上公布。

第七列 □如故更事

此释文公布后,一些学者对之进行了补释。游逸飞将这些释文分类为“如故更”组,并补释第六列释文为“□如故更□□”[19]85-87。陈伟主编的《里耶秦简校释》将8-455号木方重新编号为8-461,对其中的释文进行了修订,而且对每列释文冠以序号,但对释文补释发明较少。于这13列释文而言,除对第四列释文补释一“钱”字外,余皆沿用张春龙释文[20]。对这13列释文补释工作有重大突破的是陈侃理,他在《里耶秦方与“书同文字”》一文中对13列释文中的第三、四、六、七、八、十、十一、十二、十三列进行补释,释文如下:

第六列 赏如故,更偿责 第十二列 法如故,更废官

第七列 吏如故,更事 第十三列 鼠如故,更予人[21]

第八列 卿如故,更乡

对于补释后的释文,陈侃理进行了分析,认为木方中“某(A)如故,更某(B)”的句式当具有相似的使用意涵,应该与文字、称谓的正定和规范有关。对这一句式的解读应该是“A在某些场合保持不变,在某些场合变更为B”,而不是“A保持不变,将B变更为A”,也就是根据不同的词义场合,区分原先的混用字,主旨在于分散多义字[21]。为证明这一理解,他以第七列的“吏”“事”、第八列的“卿”“乡”进行举例。对于“吏”“事”,他指出,在大多内容抄写于秦统一前的睡虎地秦简中,除《日书》中两处写作“事”,其余大量的“事”全部写作“吏”,以“吏”记录“事”,乃是秦统一前的用字习惯。与此相反,反映秦统一后记事文字的《里耶秦简》、岳麓秦简《质日》,“吏”“事”已有明确分工。因此,“吏如故,更事”的含义就是从“吏”中分出“事”,某些场合还用“吏”字,但某些用“事”的场合,改用“事”字,不再用“吏”代替“事”。第八列的“卿”“乡”用法类似于“吏”“事”。陈文举例说睡虎地秦简中有三处“乡俗”的“乡”都写作“卿”,而《里耶秦简(壹)》中,在139个“乡”中,除一处作“卿”外,其余字形都作“鄉”。因此“卿如故,更乡”的解读是从“卿”中分出“乡”,某些场合还用“卿”字,但某些用“乡”的场合,改用“乡”字,不再用“卿”代替“乡”[21]。

这样,其余“某如故,更某”句式均可照此解读,如“者如故,更诸”,可理解为从“者”中分出“诸”字;“酉如故,更酒”,可理解为从“酉”中分出“酒”字,“酒”不再用“酉”来记录,单独承担“酒”义。陈松长先生受此启发,认为里耶秦简中的这个新发现是能够证明秦汉简牍中的“走马”兼具爵称与官称的一条重要线索。突破点在于对里耶8-455号木方第一栏第九列释文的校释。第九列释文原释作“□□如故更□□”,将木方第九列缺字的残留笔画与睡虎地秦墓竹简、里耶秦简中的一些字形比较后,陈松长认为第九列释文可校释为“走马如故更簪袅”,其读法为“走马如故,更簪袅”,意思为从“走马”词义中分出“簪袅”,“簪袅”仅作为爵称来使用,“走马”则只用来表示官称[2]。诚然,如果陈松长的校释是准确的,那么这条释文确实可以作为证明秦汉简牍中的“走马”兼具爵称与官称的有力的证据,但这条释文却不得不面对这样一种疑问:那就是“走马”词义中既然分出了爵称的意义,那么它的官称意义应该继续使用才对,但迄今为止,我们在秦汉的文献中并没有见到作为官称的“走马”。对这条释文提出疑问的还有2015年12月出版的《岳麓书院藏秦简(肆)》中的一条记载:

4.置吏律曰:有罪以迁者及赎耐以上居官有罪以废者,虏、收人、人奴、群耐子、免者、赎子,辄傅其计籍。其有除以为冗佐、佐吏、县匠、牢监、牡马、簪袅者,毋许,及不得为租。君子、虏、收人、人奴、群耐子、免者、赎子,其前卅年五月除者勿免,免者勿復用。[22]

简4中的“簪袅”与冗佐、佐吏、县匠、牢监、牡马这些职官并列,并且冠以“除”字,说明这里的“簪袅”为一官称,而并非爵称。那么,这就与“走马如故,更簪袅”的解释相矛盾。而从前面的分析可知,“走马如故,更簪袅”的意思解读从逻辑上来说是没有问题的,那矛盾的来源就只能从释文校释的本身上来寻找。

三、“走马”“簪袅”关系新解

作为爵称的“走马”相当于汉二十等爵中的“簪袅”并最终被“簪袅”替代,关于这一点,已成学术界共识,毋庸赘言,但在“走马”爵称的废止时间以及“走马”与“簪袅”的关系这些问题上,还有争论。

王勇先生依据《商君书·境内篇》中“簪袅”的记载,认为:“走马、簪袅二名在秦代是通用的,汉初整理爵位时对同爵异称的情况进行了规范,从而废止了爵称走马的使用。”[1]他把“走马”爵称的废止时间定于汉初,而把“走马”与“簪袅”的关系看作是同爵异称,即“走马”与“簪袅”在秦代是同一个爵的不同名称并且同时使用。这种认识过于轻率而且危险,首先,除去《商君书·境内篇》中“簪袅”的记载外,王先生未能举出“走马”与“簪袅”通用的例证;其次,如王先生自己所言“不能排除今本《商君书》在最后编定时,据汉初制度对篇中的同名爵称进行过修改的情况”[1],也就是说,《商君书·境内篇》中“簪袅”原先并不叫“簪袅”,而是叫“走马”,“簪袅”只是汉代经生改定的结果。

相比王勇,陈松长先生的研究则坚实得多。陈松长根据他自己补释的里耶8-455号木方中的“走马如故更簪袅”释文以及里耶秦简中有关“簪袅”的记载,认为:“‘走马’曾兼官称和爵称于一身,而‘簪袅’则仅作为爵称来使用。在历史上,‘走马’的使用在前,‘簪袅’的使用在后,‘走马’作为爵称的废止和‘簪袅’的启用,是秦始皇二十六年发生的。”[2]笔者以为陈先生关于作为爵称的“走马”与“簪袅”的废止时间和启用时间的论断是正确的。目前我们在出土简牍所见到的10处“走马”辞例,时间均在秦始皇二十六年(前221)之前,其中最晚的“走马”辞例出现于秦王政二十五年(前222),即前引“尸等捕盗疑购案”中“廿五年五月丁亥朔壬寅……走马达告曰”[14]113。而作为爵称的“簪袅”辞例,在出土文献中最早标记时间是秦始皇二十七年(前220)“廿七年二月丙子朔庚寅洞庭守礼谓县啬夫卒史嘉……七月癸卯水十一刻下九,求盗簪?袅阳成辰以来/羽手 如手J1 5背面”[23]。巧合的是,除去《商君书·境内篇》中的“簪袅”(此处的“簪袅”如前所述,在商君时代当为“走马”,“簪袅”只是汉代经生改定的结果)外,在秦始皇二十六年前,无论是传世文献还是出土文献,都没有作为爵名的“簪袅”记载。与此相对应,在秦始皇二十六年后,无论在传世文献还是在出土文献中,亦没有作为爵名的“走马”的记载。秦始皇二十六年可以说是一个重要的时间节点,在这一年里,秦国完成统一六国的伟业,顺应大一统的要求,秦王朝实施了“更名”的政策[24],里耶8-455号“秦更名方”就是这一政策的鲜活体现。因此,将作为爵称的“走马”与“簪袅”的废止时间和启用时间定于秦始皇二十六年,无论从史实上还是逻辑上都是令人信服的。但是“走马”与“簪袅”从辞例而言,却不能简单地理解为“‘走马’的使用在前,‘簪袅’的使用在后”。因为,所谓的“‘走马’的使用在前,‘簪袅’的使用在后”,有一个前提就是“走马”“簪袅”均为爵称,但“簪袅”除去爵称外,还有官称。

前引简4《置吏律》中有“簪袅”辞例,乃是一官称,这一点在前文已有论述。在律文的末尾有“其前卅年五月除者勿免,免者勿复用”语,陈伟认为“此律颁行的时间应与始皇三十年五月相隔不远”[25]。这个“相隔不远”不好确定具体时间,理论上可推至终秦始皇之世,也就是说在秦始皇三十年后的相当一段时间内还有“簪袅”这一官称,而“簪袅”作为官称开始使用的时间是何时呢?笔者以为在秦统一六国之前已有“簪袅”这一官称。据里耶8-455号木方第一栏第九列释文“□马如故更簪袅”,“簪袅”分走了“□马”的某些职务,而这里的“簪袅”并非新词,“用以分职的‘泰’、‘事’、‘鄉’、‘酒’、‘癈’等字,在实际的场合大都已经存在,秦代‘书同文字’的方向主要是对既有字形和用法的规范和确认,而非创造新字”[21]。因此,在秦统一六国之前已有“簪袅”这一职官了。那么“走马”与“簪袅”的关系可以作如下梳理:在秦统一六国之前,即秦始皇二十六年前,“走马”与“簪袅”并行使用,但是“走马”是爵称,而“簪袅”为官称;在秦统一六国之后,即秦始皇二十六年后,“走马”爵称被“簪袅”爵称替代,并且在一段时期内,“簪袅”既是爵称又是官称。不过,其官称上的使用并不久,因为我们在汉以后的文献中所见到的“簪袅”,全部以爵称的形式出现。

因此,陈松长所主张的“‘簪袅’仅作为爵称来使用”的观点是站不住脚的,而其“‘走马’的使用在前,‘簪袅’的使用在后”的观点,也只适用于“簪袅”的爵称意义。至于他所主张的“‘走马’曾兼官称和爵称于一身”的观点,本文的第一、二部分已有辩驳:秦简所见“走马”只是爵称,而不具有官称。其实这一结论也可从秦汉爵制的发展方面得到证实。

秦汉爵制通常被称之为二十等爵制或军功爵制,《汉书》卷19《百官公卿表上》对此有具体记载

爵:一级曰公士,二上造,三簪袅,四不更,五大夫,六官大夫,七公大夫,八公乘,九五大夫,十左庶长,十一右庶长,十二左更,十三中更,十四右更,十五少上造,十六大上造,十七驷车庶长,十八大庶长,十九关内侯,二十彻侯。皆秦制,以赏功劳。[26]

此处言“皆秦制”,是说二十等爵乃是秦制的产物(12)秦爵与《百官公卿表》中的二十等爵并不完全相同,关于这一点学术界多有讨论,详见西嶋定生著,武尚清译:《中国古代帝国的形成与结构——二十等爵制研究》,中华书局2004年版,第54-56页;朱绍侯《军功爵制考论》,商务印书馆2008年版,第52页。。二十等爵起源于何时,现已不甚明了,但率先由商鞅系统整备似无疑义。从二十等爵的爵名看,有一些看似军职或官职的称呼,如“不更”“官大夫”“大庶长”等,对商鞅爵制深有研究的日本学者守屋美都雄认为“商鞅借用了官职、军职的名称来制定爵名”[27]。本文所讨论的“走马”爵应当也是对官称的借用。可以想见,在借用之初,官称与爵称应该有个彼此混用的阶段,但这种混用持续的时间应该不会太长,因为那样不利于行政体制的运行,其发展的结果应该是爵称的使用而官称的退出,前面所提到的“簪袅”自从作为爵称使用后,其官称不久便退出历史舞台就是例证。另外,从二十等爵的爵名来看,绝大部分都是对官称的借用,如果秦简中的“走马”兼官称与爵称于一身,那么其他爵级当亦如此,但我们却找不到其他爵级兼官称与爵称于一身的证据。不过有学者认为“在秦本纪以及六国年表等上面,也把五大夫或左庶长的爵称像官名那样予以记载的”,因此主张“秦爵并非与官名相脱离”[28]。这显然是一种表象认识,卫宏《汉旧仪》云:“秦制爵等,生以为禄位,死以为号谥。”[29]将爵称像官称那样记载,是秦人重爵的一种表现,当然也有身份区分的意思。如“大良造”在商鞅爵制中为最高爵,于省吾所藏镦铭文有“十六年大良造庶长鞅之造雝矛”文字,杨宽对此的解释是自“左庶长”以上均称“庶长”[30]。这里的“庶长”是一种官称,类似于将军。如果只用“庶长”称呼鞅,无法凸显鞅的“大良造”身份,相反,如果只用“大良造”而不用“庶长”称呼鞅,身份明了,并不会造成混乱,所以,史书中常有的将爵称像官名那样记载就容易理解了。

综上所述,第一,虽然先秦和唐宋都有“走马”这一职官,但这些“走马”之间没有所谓的延续性(继承性),并且“内容”不同,因而并不能必然证明处于先秦与唐宋之间的秦也有“走马”一职。目前所见到的秦汉简牍中的“走马”辞例,从它们的使用语境来看,无一处能证明是作为官称使用,相反,能够证明作为爵称使用的却不少。第二,里耶8-455号木方中的“某(A)如故,更某(B)”句式的解读应该是“A在某些场合保持不变,在某些场合变更为B,由B单独承担某些字(词)义”。陈松长将该木方第一栏第九列释文补释为“走马如故更簪袅”,可解读为“从‘走马’词义中分出‘簪袅’,‘簪袅’仅作为爵称来使用”,从而证明秦简中的“走马”兼具爵称与官称于一身,但《岳麓书院藏秦简(肆)》中有“簪袅”作为官称的记载,而陈松长对“走”字的补释亦不准确,则里耶8-455号木方第一栏第九列释文“□马如故更簪袅”是一条与“走马”并无关系的释文。因而该条释文不能作为秦简中的“走马”兼具爵称与官称于一身的证据。第三,“走马”与“簪袅”二者关系密切,但它们发生联系是在秦始皇二十六年。在秦统一六国之前,即秦始皇二十六年前,“走马”与“簪袅”并行使用,但是“走马”是爵称,而“簪袅”为官称,二者并不能通用;在秦统一六国之后,即秦始皇二十六年后,“走马”爵称被“簪袅”爵称替代,并且在一段时期内,“簪袅”既是爵称又是官称。