西汉国家祭祀仪式与身份认同

——以《郊祀歌》为中心的考察

2021-07-06段永升

段永升

(咸阳师范学院 文学与传播学院,陕西 咸阳 712000)

汉代人对天神的信仰、崇祀以及出于对其统治权合法性解释的需要,形成了君命天授、天人合一、天人感应等思想观念。西汉的文学创作正是在这样的思想文化背景下形成的。西汉的祭祀乐歌《郊祀歌》脱胎于楚文化,是为国家祭祀而制作,具有完整的仪式性和身份认同的社会政治功能。古代帝王对天地神灵的祭祀有着悠久的历史和传统,《郊祀歌》的制作既是对这一传统的继承,又有其顺应时代发展的创造与革新。

一、上古帝王的祭祀传统

中国古代的祭祀传统从原始社会就开始了。献祭神灵源于原始先民对大自然的敬畏。祭祀首先必须有祭祀的对象,也必然有其祭祀的原因。正如学者所说:“祭祀是在神灵产生之后(人类所)采取的不得已的应对措施。从人类与神灵的关系来说,人类是被动的一方。神灵,能力大于人不知多少倍,且无处不在,既惹不起又躲不开。”“祭祀神灵是因为神灵掌握人的命运,他们是高于人的,因而与神的沟通,主要的态度是归顺,是服从,是尊奉;其目的是希望神灵高兴、顺心,对人类开恩,至少不制造麻烦。”[1]这是人类祭祀行为产生的深层心理原因。

君王祭祀天地神灵的礼仪,在黄帝时代以前就已经形成了传统,而且历代沿袭不辍。君王祭祀天地神灵的仪式被称为“封禅”。对于“封禅”的记载,最早见于《管子·封禅篇》:

管仲曰:“古者封泰山,禅梁父者,七十二家,而夷吾所记者,十有二焉,昔无怀氏封泰山,禅云云。虙羲封泰山,禅云云。神农封泰山,禅云云。炎帝封泰山,禅云云。黄帝封泰山,禅亭亭。颛顼封泰山,禅云云。帝喾封泰山,禅云云。尧封泰山,禅云云。舜封泰山,禅云云。禹封泰山,禅会稽。汤封泰山,禅云云。周成王封泰山,禅社首。皆受命然后得封禅。”[2]

从引文中可知,上古君王举行封禅大典的有72家,足见以君王身份祭祀天地神灵已成为传统。所谓“封禅”,《史记正义》云:“此泰山上筑土为坛以祭天,报天之功,故曰封。此泰山下小山上除地,报地之功,故曰禅。言禅者,神之也。”[3]1355上古帝王“封”的对象只有泰山,而“禅”的对象则有梁父、云云、亭亭、会稽、社首等。这是因为泰山在东方,又最为高峻,古人认为泰山离天神最近,因此在泰山祭祀天神,神灵最容易感知到。杜佑《通典·郊天上》又载:“黄帝封禅天地,少昊载时以象天,颛顼乃命南正重司天以属神,高辛顺天之义,帝尧命羲和敬顺昊天,故郊以明天道也。所从来尚矣。”[4]可知,从黄帝至帝尧,受命君王对封禅天地的郊祭都极为重视。封禅的目的在于报天地之功。因为在他们的内心有这样一个逻辑,那就是自己能够称王称帝,全靠天地神灵的护佑。因此,封禅是每个受命帝王都应该恭恭敬敬做的一件大事。正如司马迁《史记·封禅书》开篇所云:

自古受命帝王,曷尝不封禅?盖有无其应而用事者矣,未有睹符瑞见而不臻乎泰山者也。虽受命而功不至,至梁父矣而德不洽,洽矣而日有不暇给,是以即事用希。……每世之隆,则封禅答焉,及衰而息。厥旷远者千有余载,近者数百载,故其仪阙然堙灭,其详不可得而记闻云。[3]1355

自古以来,受命帝王无不举行封禅大典,报天地之功,以求得神灵庇佑。有的帝王甚至在没有瑞应出现时,也举行封禅大典。但后世帝王,或因“功不至”,或因“德不洽”,或因“(德)洽矣而日有不暇给”,封禅大典便举行得很少了。

这种祭祀传统延及汉代,已有一千多年了,虽然有所减少,但却从未断绝,只是其具体仪式不可得知而已。《史记》引《五经通义》亦云:“易姓而王,致太平,必封泰山,禅梁父,何?天命以为王,使理群生,告太平于天,报群神之功。”[3]1355可见,在古人的观念中,“易姓而王”者之所以为王,是因为“天命以为王”。这种君命天授观念是古代帝王重祭祀、重封禅的重要心理和思想依据。以帝王之身祭祀天地神灵,既是受命之君对其帝王身份合法性的确认,又可以通过这种仪式让天下臣民增强对其身份的认同感,从而获得神灵和臣民的双重支持和保护,维护自己的统治地位。

二、西汉国家祭祀演变与《郊祀歌》制作

到了西汉时期,统治阶级对礼乐祭祀制度的重要性更有着充分的自觉。既然天人之间关系如此密切,那么如何取悦天神,使其常降福瑞于人间呢?因此,出于政权稳固的需求,汉代统治者对天地神灵顶礼膜拜。如英国汉学家鲁惟一所云:“这种崇拜的动机是幸福主义的,为的是致福避祸。……最接近这种本能的行为或许体现在两个方面:一是在名义上向祖先神所作的事死如事生的献祭,二是皇帝偶尔向赋予其尘世统治权的天所作的献祭。”[5]鲁惟一的说法有一定的合理性,但并不完全符合汉代的实际情况。汉代统治者极其重视对天神以及祖先神的崇祀,其祭拜行为是惯常性的,并非“偶尔”。汉代统治者娱神、敬神是通过一整套完备的礼乐制度来实现的。

早在高祖刘邦登基之初,就召集文臣制定礼仪,从天人感应、君权神授的角度来宣称西汉政权的合法性。如班固《汉书·礼乐志》所载:

六经之道同归,而礼乐之用为急。治身者斯须忘礼,则暴嫚入之矣;为国者一朝失礼,则荒乱及之矣。人函天地阴阳之气,有喜怒哀乐之情。天禀其性而不能节也,圣人能为之节而不能绝也,故象天地而制礼乐,所以通神明,立人伦,正情性,节万事者也。[6]1027

在西汉统治阶级看来,人包含天地阴阳之气,有喜怒哀乐之情,礼、乐的制定乃效法天地,其功用则是“通神明,立人伦,正情性,节万事”,以庇佑汉代政权的万代长治。从这个角度而言,汉代帝王制定礼仪,目的是维护现实统治秩序,有着明确的现实功利性。在此基础上,高祖刘邦又命叔孙通制作宗庙祭祀用乐,从神学角度来宣扬皇权的绝对权威。《汉书·礼乐志》载:“汉兴,乐家有制氏,以雅乐声律世世在大乐官,但能纪其铿枪鼓舞,而不能言其义。高祖时,叔孙通因秦乐人制宗庙乐。”[6]1043宗庙祭祀乐歌是最能体现西汉国家祭祀思想的歌诗。这方面的创作以汉武帝时期所作的《郊祀歌》为代表。

《郊祀歌》共19章,诞生于汉武帝时期,是汉武帝为配合郊祀之礼而制作的一组歌诗,但并非出自一人之手。“所谓郊祀,即为祭祀天地之意,郊谓大祀,祀谓群祀,两者为同义复词,并无殊别。”[7]从“郊祀”的含义来看,《郊祀歌》主要是用于祭祀,有大祀、有群祀。这些当时用于国家最高规格的祭祀歌诗,以其典雅庄重的乐舞与神灵交通,深刻地体现了汉武帝时期对国家祭祀的重视程度。汉武帝制作《郊祀歌》、立乐府等事件,都与其举办国家祭祀大典密切相关。《汉书·礼乐志》载:

至武帝定郊祀之礼,祠太一于甘泉,就乾位也;祭后土于汾阴,泽中方丘也。乃立乐府,采诗夜诵,有赵、代、秦、楚之讴。以李延年为协律都尉,多举司马相如等数十人造为诗赋,略论律吕,以合八音之调,作十九章之歌。[6]1045

由之,汉武帝制作《郊祀歌》目的就是用于郊祀,是其郊祀之礼的一项重要内容。汉武帝为了祭祀大典,不仅在中央设立乐府机构,采诗夜诵,还发动各地音乐机构创作乐歌,当时以赵、代、秦、楚之地最为有名。此外,还任命李延年、司马相如等人专门从事乐府歌诗创作和音律修改。最后,才制作成十九章《郊祀歌》。汉初,各诸侯国的权力受到了削弱,但思想文化方面,仍然没有统一。这从西汉初期以来各诸侯国都有各自所祠祀之神灵即可看出。《汉书·郊祀志上》载:

后四岁,天下已定,诏御史令丰治枌榆社,常以时,春以羊彘祠之。令祝立蚩尤之祠于长安。长安置祠祀官、女巫。其梁巫祠天、地、天社、天水、房中、堂上之属;晋巫祠五帝、东君、云中君、巫社、巫祠、族人炊之属;秦巫祠杜主、巫保、族累之属;荆巫祠堂下、巫先、司命、施糜之属;九天巫祠九天:皆以岁时祠宫中。其河巫祠河于临晋,而南山巫祠南山、秦中。秦中者,二世皇帝也。各有时日。[6]1210-1211

汉初以来各诸侯国敬奉的神祗各有不同,这说明诸侯国的思想信仰与中央朝廷并不一致。这对大一统的汉朝政权来说,是个不容忽视的重要问题。

汉武帝刘彻登基后,首要问题就是统一思想认识、加强中央集权、巩固君权。于是,刘彻采取了多项措施。在政治上,他创设中外朝制,颁行推恩令;在经济上,推行平准、均输、算缗、告缗等;在文化方面,则采取“罢黜百家,独尊儒术”的政策。汉武帝深知礼乐制度对于统一思想、凝聚人心、稳固政权的重要性。他设立乐府,推崇郊祀,以达到统一思想、巩固君权的目的。

而定郊祀之礼,推尊太一神以象征天子权威,进而用国家祭祀的手段来神化皇权,则是汉武帝时期巩固政权的重要策略。“确立‘太一’这一至上神在国家祭祀中的核心地位。从而借助宗教神学,来加强自己的中央集权统治。”[8]《郊祀歌》正是西汉乐府机构在国家政治统治需求背景下,为维护皇权、神化皇权而创作出来的一组祭祀乐歌。

西汉时期,历代皇帝为了神化皇权、巩固政权所付出的努力,我们只要对比一下汉高祖和汉武帝所祀神灵就会明白。《史记·封禅书》载,高祖刘邦时所祠五帝:

(高祖)二年,东击项籍而还入关,问:“故秦时上帝祠何帝也?”对曰:“四帝,有白、青、黄、赤帝之祠。”高祖曰:“吾闻天有五帝,而有四,何也?”莫知其说。于是高祖曰:“吾知之矣,乃待我而具五也。”乃立黑帝祠,命曰北畤。……下诏曰:“吾甚重祠而敬祭。今上帝之祭及山川诸神当祠者,各以其时礼祠之如故。”[3]1378

而《史记·封禅书》载,汉武帝则采纳谬忌建议,筑祠太一祭坛,祠天神太一,并以五帝为配享:

亳人谬忌奏祠太一方,曰:“天神贵者太一,太一佐曰五帝。古者天子以春秋祭太一东南郊,用太牢,七日,为坛开八通之鬼道。”于是天子令太祝立其祠长安东南郊,常奉祠如忌方。其后人有上书,言“古者天子三年壹用太牢祠神三一:天一、地一、太一”。天子许之,令太祝领祠之于忌太一坛上,如其方。后人复有上书,言“古者天子常以春解祠,祠黄帝用一枭破镜;冥羊用羊祠;马行用一青牡马;太一、泽山君地长用牛;武夷君用乾鱼;阴阳使者以一牛”。令祠官领之如其方,而祠于忌太一坛旁。[3]1386

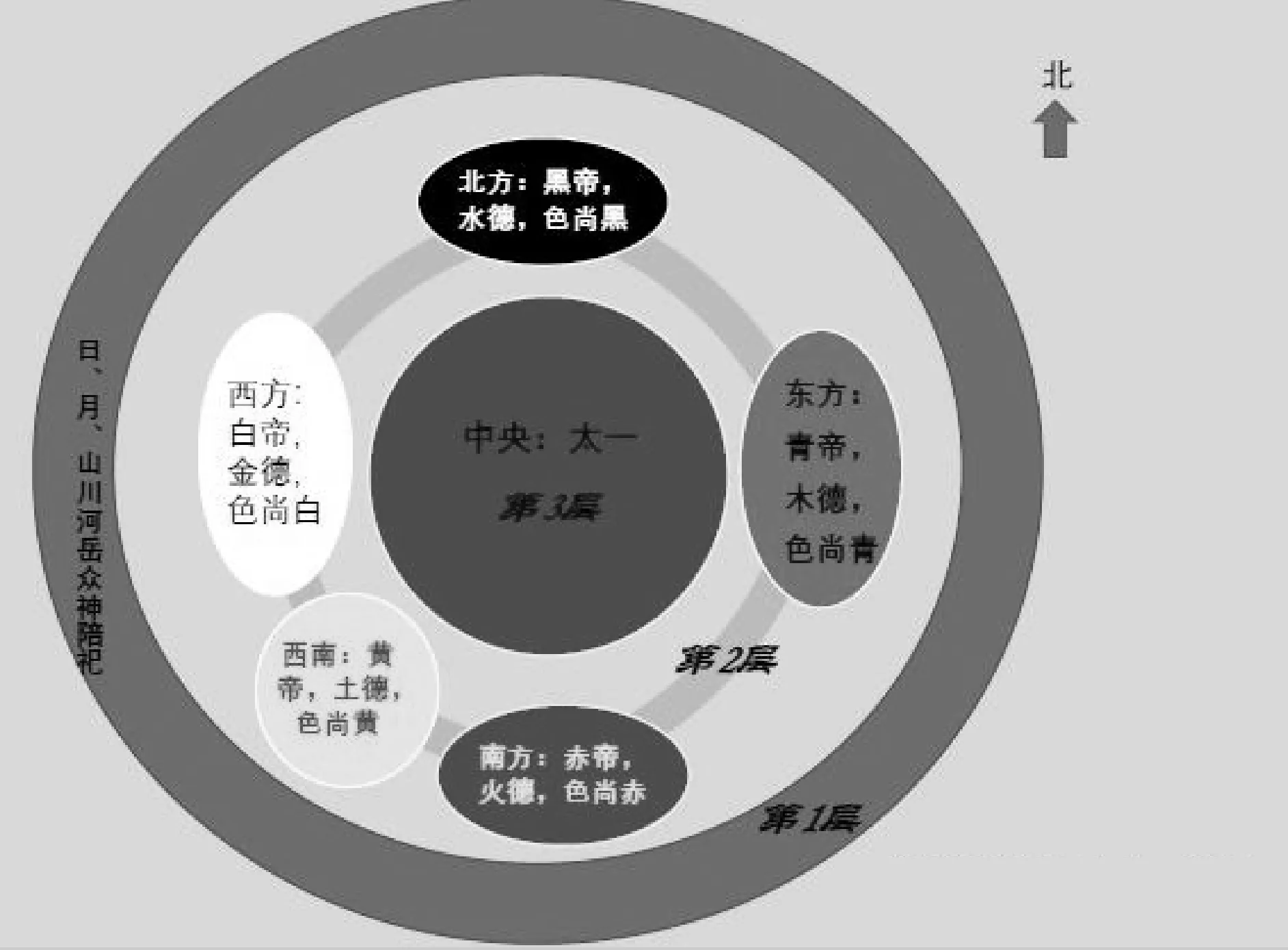

由之,高祖时所祀神灵是在秦所祠白、青、黄、赤四帝基础上增加了黑帝,命名为北畤,形成了五帝之祀。此外,高祖时期五帝之祀,也有山川诸神配享,但五帝之间似乎没有主次之分,只是依时依礼而祭罢了(1)因为汉初统治思想并不统一,受到五德终始说的影响,有人主张汉为火德,色尚红;有人主张汉为水德,色尚黑;有人主张汉为土德,色尚黄。争论不休,莫衷一是,故而五帝之祀,没有主次等级之分。。到了汉武帝时期,则做了很大的改变。汉武帝在五帝神之上增设“三一”神(2)关于“三一”神的辨析,可参看田天《西汉太一祭祀研究》,载于《史学月刊》2014年第4期。田天认为:“天一、太一在与地一组合成为‘三一’后,就不再指向具体的星神,而是一种以太一神为中心、天地相辅的抽象祭祀对象。”,即天一、地一和太一,祭祀地点在长安东南郊,使用太牢,祭祀时间为七天。又于其旁祭黄帝、冥羊、马行、泽山君地长、武夷君、阴阳使者等神祇,从而初步建构起了汉代国家郊祭的神灵系统。然汉代郊祭神灵系统的正式确立,则是汉武帝元鼎五年(前112)于长安西北甘泉宫中甘泉泰畤的营造。据《史记·孝武本纪》载:

上遂郊雍,至陇西,西登空桐,幸甘泉。令祠官宽舒等具泰一祠坛,坛放薄忌泰一坛,坛三垓。五帝坛环居其下,各如其方,黄帝西南,除八通鬼道。泰一所用,如雍一畤物,而加醴枣脯之属,杀一犛牛以为俎豆牢具。而五帝独有俎豆醴进。其下四方地,为餟食群神从者及北斗云。已祠,胙余皆燎之。其牛色白,鹿居其中,彘在鹿中,水而洎之。祭日以牛,祭月以羊彘特。泰一祝宰则衣紫及绣。五帝各如其色,日赤,月白。[3]469

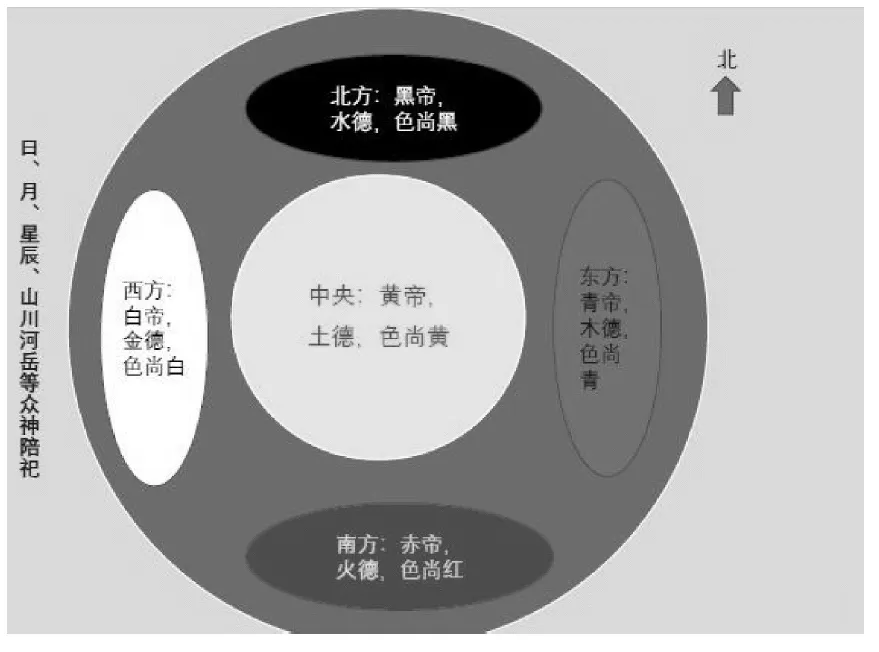

这是《史记》对汉武帝在甘泉宫太一神坛举行郊祭情况的记载。皇帝先到雍县举行郊祀,再到陇西郡,向西登上崆峒山,然后来到京师西北方的甘泉宫祭祀太一神。这里不仅交代了甘泉宫神坛的建筑布局,而且还明确了祭祀各个神灵所使用的祭品、参加人员、服饰穿着等。甘泉泰畤从外围向中心由低到高共分三层:第一层为最外层,是祭祀日、月和北斗等众神的祭坛,其神祇地位要比五帝低一个层次,属于配享神;第二层为中间层,是五帝的祭坛,环绕于太一神坛周围。高祖时期,黄帝依其五行属性居于祭坛中央,青、赤、白、黑四帝则分居东、南、西、北四方。而在汉武帝时期由于中心位置被太一神所占据,故而黄帝退居于西南方;第三层,为最高层,是太一神坛,处于整个神坛的核心位置。如学者所云:“泰畤为三重坛结构,下为四方底,上有双层八角形祭坛。泰畤的核心是中央的八角形太一坛,即谬忌太一坛。八角形‘八觚宣通象八方’,用以表示八个空间方位。此时,中央的祭坛上已无三一、冥羊、马行等神,独尊太一。”[9]此外,太一神所享用的祭品除了五帝神祇享用的牺牲和甜酒之外,还增加了枣果、干肉和牦牛。《史记》没有记载祭祀太一神时所穿的礼服的颜色,但对于五帝、日神、月神的礼服服色都有明确记载,即祭祀五帝之神,分别依据其五行属性着青、赤、白、黑、黄色礼服,祭祀日神着红色礼服,祭祀月神着白色礼服。对比高祖时期庙祭五帝与武帝时期甘泉泰畤所祠太一诸神,就可明显看到汉武帝对太一神的推崇。若以图示(见图1、图2),大致如下:

图1 汉高祖时期所祀黄帝诸神

图2 汉武帝时期所祀太一诸神

汉武帝时期建构的这个神灵祭祀系统与高祖时期的祭祀五帝相比,有了鲜明的等级性,即以太一最尊,其次为五帝之神,又次为日月山川诸神配享(3)关于汉武帝时期郊祀神灵及其居太一神坛的具体方位问题,还可参看蔡丹君《西汉甘泉祭祀仪式的文学影响——从“采诗夜诵”到甘泉诸赋》,载于《文学评论》2016年第2期。。汉武帝之所以祭祀太一、五帝及天地山川诸神,目的是宣扬自己乃受命之君,上承天命、下治万民。大一统的国家政权需要统一的思想意识形态来支撑,而国家祭祀则是那个时代统一思想的最佳手段。在西汉国家神灵祭祀系统的建构过程中,汉武帝将太一神推尊为至上神,象征着天子的权威,以此来提高中央政府对地方的绝对领导权,从而达到其推尊皇权、巩固中央集权的现实政治目的。既然是祭祀活动,就必须有娱神、敬神的歌诗,配合着祭祀活动的全过程,以营造人神交通的神秘氛围。于是,汉武帝设立乐府机构,命其采集歌诗,并任用李延年为协律都尉,“略论律吕,以合八音之调”,率领司马相如等数十人造诗作赋,于是才有了《郊祀歌》19章之作。

基于此,我们可以说以娱神、敬神为手段的西汉歌诗——《郊祀歌》具有更深层次的现实政治目的,那就是推尊皇权,维护汉王朝的长治久安。

三、《郊祀歌》国家祭祀仪式与身份认同

有关汉朝的国家祭祀仪式,《汉书·礼乐志》载:

高祖时,叔孙通因秦乐人制宗庙乐。大祝迎神于庙门,奏《嘉至》,犹古降神之乐也。皇帝入庙门,奏《永至》,以为行步之节,犹古《采荠》、《肆夏》也。乾豆上,奏《登歌》,独上歌,不以管弦乱人声,欲在位者遍闻之,犹古《清庙》之歌也。《登歌》再终,下奏《休成》之乐,美神明既飨也。皇帝就酒东厢,坐定,奏《永安》之乐,美礼已成也。[6]1043

这是史书对汉初宗庙祭祀仪式最为详细的记载,其祭祀的对象为天地祖宗。汉初高祖祭祀天地祖宗的仪式分为五个阶段:一是迎神阶段,奏《嘉至》,此时掌祭祀之官大祝立于庙门迎接神灵;二是主祭者——皇帝入庙门,奏《永至》,皇帝踏歌入庙;三是陈列祭品,即将干肉等祭品摆放在祭器之上,奏《登歌》,只有皇帝一人歌唱,不用管弦配乐,以免干扰。《登歌》演奏两遍;四是奏《休成》,以赞美神明享受了祭品;五是皇帝至东厢饮祭酒,坐好之后,奏《永安》,赞美祭祀仪式的完成。《礼乐志》还将高祖时的祭祀乐歌与上古时期做了对照,说明西汉祭祀乐歌和仪式是对上古祭祀传统的继承。西汉国家祭祀仪式,从高祖经孝惠、孝文、孝景帝一直延续,无所增减。如《史记·乐书》所云:“高祖崩,令沛得以《四时歌》儛宗庙。孝惠、孝文、孝景无所增更,于乐府习常肄旧而已。”[3]1177《郊祀歌》19章的祭祀仪式,是对高祖以来宗庙祭祀仪式的创新性继承与发展。汉武帝将宗庙祭祀仪式应用到郊祀之中,地点由宗庙转移到了京郊,不但确定了郊祭之礼,在正月上辛日黄昏时分于京城西北的乾位——甘泉宫郊祭天地神灵,而且还将高祖以来所祀的五帝降格,极力推尊太一神。祭祀所用的乐歌最主要的便是《郊祀歌》。

元鼎五年(前112)十一月辛巳朔旦冬至,汉武帝首次亲郊太一。《史记·封禅书》载其仪式曰:

十一月辛巳朔旦冬至,昧爽,天子始郊拜太一。朝朝日,夕夕月,则揖;而见太一如雍郊礼。其赞飨曰:“天始以宝鼎神策授皇帝,朔而又朔,终而复始,皇帝敬拜见焉。”而衣尚黄。其祠列火满坛,坛旁亨炊具。有司云“祠上有光焉”。公卿言“皇帝始郊见太一云阳,有司奉瑄玉嘉牲荐飨。是夜有美光,及昼,黄气上属天”。太史公、祠官宽舒等曰:“神灵之休,祐福兆祥,宜因此地光域立太畤坛以明应。令太祝领,秋及腊间祠。三岁天子一郊见。”[3]1395

因为武帝首次祠太一时,出现了“祠上有光”的瑞应,遂将甘泉太一祭坛命名为“太(泰)畤”。汉武帝祭祀天神太一,是因为上天把宝鼎神策授予他,让他代替天神在人间行使权力,故而汉武帝才要朝祭日、夕祭月,恭敬揖拜。汉武帝恭恭敬敬地祭祀天神太一,实际上是在向天下臣民昭示:自己就是天神太一之子,是代表天神行使“天命以为王,使理群生”的使命的。这既是对自己天子身份合法性的确认,同时让天下臣民也认同其天子身份。汉武帝大力推尊太一神、降格五帝神举措的深层含义是将神界权利迁移到人间。自己就是天神太一在人间的代言人,就像在天界五帝神与其他神灵绝对服从太一神一样,在人间所有臣子都必须无条件服从他的命令。经过这样的身份确认和身份认同之后,人间天子身份的合法性得到了进一步的强化。《汉书·武帝纪》亦载此事:“十一月辛巳朔旦,冬至,立泰畤于甘泉,天子亲郊见,朝日夕月。”[6]185武帝祀太一,所用的是郊礼,礼仪与规格皆与雍五畤相同。汉武帝身着黄色礼服,在“列火满坛”,祭品星罗的神秘氛围中,登上祭坛,肃然祭拜。《史记·乐书》载:

汉家常以正月上辛祠太一甘泉,以昏时夜祠,到明而终。常有流星经于祠坛上。使僮男僮女七十人俱歌。春歌《青阳》,夏歌《朱明》,秋歌《西暤》,冬歌《玄冥》。[3]1178

由以上两则材料可知,甘泉太一祭祀是“夜祠”,昏时开始,黎明结束。童男女唱的《青阳》《朱明》《西暤》《玄冥》歌均出自《郊祀歌》19章。如此看来,每次甘泉太一祭祀持续的时间很长,皇帝亲自主持的有昧爽祭拜太一和“朝日夕月”之礼,其余时段则由有司、太祝等祠官主持。需要指出的是,太一祭坛在西汉时期并非只有泰畤,“武帝所立太一祭祀,有明确记载的有长安东南郊的亳人谬忌太一坛、甘泉泰畤、泰山明堂中的太一祭祀”[9]。此外,《汉书·地理志》载,琅琊郡不其县还有“太一、仙人祠九所,及明堂,武帝所起”[6]1585。只不过甘泉泰畤在所有祭坛中地位最尊,因为其居于京城西北方的乾位。因此,甘泉泰畤祭祀代表了西汉国家祭祀的最高规格。

若将西汉国家祭祀程序大致梳理一下,应包括如下几个阶段:(1)迎神。奏迎神曲《练时日》,选择时日,点燃油脂和艾蒿,延请各路神灵。此时天门大开,神灵出游。青云环绕,旌旗飘扬,左伴青龙,右随白虎,神灵驾驭着飞龙拉的车,浩浩荡荡,来到祭坛;(2)祭祀神灵。依次奏《帝临》《青阳》《朱明》《西颢》《玄冥》之歌,以祭祀黄、青、赤、白、黑五帝之神;再次,奏《惟泰元》《天地》《日出入》之歌,恭敬祭祀太一、五帝以及日、月、星辰、山川等神灵;(3)人神和合,享用祭品。奏《天马》《天门》《景星》《齐房》《后皇》《华烨烨》《五神》《朝陇首》《象载瑜》等歌,借歌咏天马、宝鼎、灵芝、白麟、赤雁等瑞应之物来盛赞天地神灵恩赐福祉的圣德,让各路神灵在美妙祥和的音乐中与主祭者共同享用祭品;第四阶段,送神。奏送神曲《赤蛟》,恭送各路神灵。

《郊祀歌》19章,完整地呈现了武帝时期国家祭祀的一整套仪式。祭祀神灵之时,汉武帝带领文武群臣在庄严肃穆、香火缭绕、祭品盛陈的神秘氛围中,在以盛赞太一神为主的各路神灵恩赐的祥和歌乐伴奏中,身着庄重的黄色礼服,登坛祭拜。汉武帝及其文武百官在这一整套神圣庄严的祭祀仪式中,不断强化和加深着对于自身权力和福祉乃神灵所赐的认同感和神圣感,从而确信君权神授的合理合法性。每一次的祭祀活动,对汉代的最高统治层来说,都是一次精神的洗礼和中央权威向心力的凝聚。大汉天子和文武百官在与天神的交通过程中,既能享受到自身权威带来的荣耀感和满足感,也能不断增强其维护这种荣耀感、满足感的责任心与使命感。正如《汉书·礼乐志》所云:“故乐者,圣人之所以感天地,通神明,安万民,成性类者也。”[6]1039西汉的最高统治者通过祭祀太一神的仪式,在“感天地,通神明”的过程中,达到了其“安万民,成性类”的现实政治目的。汉武帝采纳董仲舒的建议,“罢黜百家,独尊儒术”,将先秦儒家学说改造成具有神学色彩的儒教理论(4)关于儒教的概念,学者多有讨论,具体可参看甘怀真《皇权、礼仪与经典诠释——中国古代政治史研究》,华东师范大学出版社2008年版,第26-27页;黄进兴《圣贤与圣徒》,北京大学出版社2005年版,第117-143页;小岛毅《儒教是不是宗教——中国儒教史研究的新视野》收入周博裕编《传统儒学的现代诠释》,文津出版社1994年版,第29-44页;余英时《中国思想传统的现代诠释》,联经出版事业公司1987年版,第167-258页。,以维护自己的封建统治。他设立五经博士,以儒生为博士官,向贵族子弟和天下臣民宣传儒教的伦理道德思想。俨然形成了以自己为教主、以儒生为传教者、以广大臣民为传播对象的儒教体系。正如学者所云:“儒教的关键性理念有二:天命与教化。儒教认为人间秩序是渊源于天,天子(皇帝)是承受天命,将此秩序的原理落实于人间,而天命在人间的落实须借由天子推动教化。换言之,天子的职责是上承天命,下施教化。在天子推行教化的工作中,儒生扮演重要的角色。一方面,天命与教化的内容主要是书写在经书中,而儒生掌握了它们的解释权;另一方面,儒生是教化的实际推动者,作为天子与人民间的中介。”[10]

由此观之,汉武帝接受大儒董仲舒的建议,罢黜百家、独尊儒术,与其制作《郊祀歌》,举行泰畤祭祀有着相同的政治目的。那就是通过这一整套的国家祭祀仪式来确认自己天子地位的合法性,同时也增强文武大臣对自己天子身份的认同感,以推尊皇权,维护统治。

综上所述,《郊祀歌》之所以在汉武帝时期被制作出来,且被用于国家祭祀之中,与其推尊皇权、维护大一统的国家政权的现实需要密切相关。汉武帝大力推尊祭祀太一神、降格五帝神的举措,实质上是以人间天子比附太一神,以臣子象征五帝与其他神灵的统治思想的神学化处理。在《郊祀歌》19章所展现的西汉王朝国家祭祀的整个祭祀过程中,汉武帝借助这一神学化手段,不仅使其“天命以为王,使理群生”的天子身份合法性得到再一次确认,而且五帝神作为臣子象征的身份也得到了再一次认同。汉武帝通过《郊祀歌》所构建的祭神大典,以国家祭祀的形式将天界的权力格局全盘迁移到了人间,就像五帝与其他神灵必须无条件服从太一神一样,大臣必须无条件服从天子。在当时的政治环境下,汉武帝选择运用神学化手段,巧妙地实现了自己巩固天子地位、增强身份认同、推尊皇权、提高中央政府对地方的绝对领导权、巩固中央集权的现实政治目的。