传统与新生

——京韵大鼓《百山图》演述实践

2021-07-03王宇琪

王宇琪

[内容提要] 《百山图》素来是“刘派”京韵大鼓传统曲目,“骆派”创始人骆玉笙亦善唱此段开篇,名为《碧天云外》。该作品经不同艺术家打磨,形成了富于特色的多种版本。“传统”与“新生”作为相辅相生的两面,贯穿于每一次表演实践,它们不仅是曲艺流派、个人风格的体现,亦是与时代高度契合的艺术精品。

曲艺,以口语说唱叙事,其文词、唱腔、表演、曲目在方言与音乐的此消彼长、叙事与代言的角色更迭中生成,自成体系。乡土、灵动的口头表演,促成了曲艺音乐长于即兴与变化。乐人将长期习得的程式性技艺传统在一次次表演中得以强化并延续,在与观众的交流互动中适度升华,带来新鲜的气息。曲艺以乐人为中心,以现场为基石,作品在过程中生成,以接通历史与当下、个人与社会。“传统”与“新生”作为相辅相生的两面,贯穿于曲艺的每一次表演实践。

所谓“南弹北鼓”,昭示我国曲艺音乐南北方的地缘差异,南方尚弹词,北方多鼓词。起于京、津地区的京韵大鼓是北方鼓词的集大成者。它流布广,影响大,名家辈出,流派纷呈,20 世纪20 年代后逐渐形成刘(宝全)派、白(云鹏)派、张(小轩)派,以及后起的少白(凤鸣)派和骆(玉笙)派,成为北方极具代表性的曲艺品种之一。一代代“京韵人”不仅创造了宝贵的文学与音乐作品,亦在演述实践中积累了极为珍贵的表演及创腔经验。他们沿袭传统、遵循程式与规约,又善于创造,将众多传统曲目“打磨”成艺术精品,却从未就此凝固,反而“时演时新”。以《百山图》为例,这首短篇名段素来是“刘派”京韵代表曲目,“骆派”创始人骆玉笙(1914-2002)亦演唱此段开篇,名为《碧天云外》。将该作品的不同演述文本置于时空坐标或表演现场去观察,无论“刘派”弟子还是“骆派”名家,其曲词腔韵彰显出作为流派——乐人群体艺术创造以及自身的个性化呈现,亦是与时代完美契合的艺术精品。

一、京韵大鼓《百山图》演述框架

京韵大鼓的表演,是特定空间、情境下表演者将演述框架动态呈现的过程。该曲种以北京语音为基础讲唱故事,演唱者自击书鼓、檀板,另有三弦、四胡等乐器伴奏。通过长期实践,表演者积累了“说、学、逗、唱”的丰富经验,在表演、服饰、化妆、伴奏、文辞、唱腔、结构、板式等诸多方面各有程式。这些程式将经验与意识形态加以编织,构成京韵大鼓表演的基本语汇,也成为乐人表演时或新作品编演时套用的基本框架。它们在传统中建构,是乐人们取自生活的材料进行艺术化提炼,规约成趋于稳定的“语汇”和套式,并藉由一代代乐人表演以及与观众交流中接续,成为接通过去、现在与未来的桥梁。

京韵大鼓传统唱段《百山图》曲词,相传由清末河北木板大鼓艺人宋玉昆(生卒不详)编写[1]《中国曲艺志》全国编辑委员会、《中国曲艺志·天津卷》编辑委员会.中国曲艺志·天津卷[M].中国ISBN 中心,2009:232.,后经其弟子、“鼓王”刘宝全(1869-1942)加工定型[2]张鹤琴、王英奎.刘宝全京韵大鼓的演唱艺术及其传人//天津文史丛刊[C].1989(11):121.。全篇压言前辙,以七字句为基础,不乏衬句、垛句丰富句式。唱段历数华夏百余座名山,由故事、人物、风光引出山名,以方位、时间为线索,穿插人们熟知的历史传说、神话故事,妙趣横生,极富趣味。“开篇”(第一番)虽不提山,但以概览群山美景之势总领全篇,第二、三、四番由慢板(一板三眼)至上板(流水板),以福山开始,寿山结束。唱段文辞隽永,词间多有“东至福山高万万”、“福如东海,寿比南山”等吉祥话,旧时常作“开台[3]“开台,流传较久的演出习俗。杂耍馆每年农历腊月二十五日演出后封台,转年正月初一开始演出。初一开演,谓之开台,又叫亮台,只演日场。所演曲目,皆为吉词吉段儿。”(参见《中国曲艺志》全国编辑委员会、《中国曲艺志·天津卷》编辑委员会.中国曲艺志·天津卷[M].中国ISBN 中心,2009:795.)”、“堂会”演出曲目。

笔者汇集北京、天津各地“刘派”、“骆派”不同时期多段京韵大鼓演唱版本,包括刘宝全、骆玉笙、孙书筠(1922-2011)的早期录音,以及当代“刘派”名家种玉杰(1959-)、“骆派”京韵演员李想(1984-)的现场教学、演出资料[1]本文所使用的音视频资料如下:刘宝全录音据1925 年上海高亭唱片-A24056-刘宝全《百山图》(伴奏:白凤岩、马砚芳);骆玉笙录音据《中国北方鼓曲名家音配像选粹-骆玉笙京韵大鼓专辑5》A-骆玉笙《碧天云外》(1984 年录音配像),天津市文化艺术音像出版社,2002;孙书筠录音据20 世纪六十年代初中央人民广播电台录音(伴奏:钟德海、陈少武、钟少亭)、种玉杰录音据2019.9.9 中央音乐学院《中国传统音乐名家讲习坊——京韵大鼓》课堂现场演唱;李想录音据2019.11.3 北京老舍茶馆现场演唱(伴奏:马小祥、鲍立、王雪)。。以《百山图》第一番“开篇”为例(见表1),各家传唱的《百山图》(《碧天云外》),唱词、唱腔结构程式不变,由“起腔”、“平腔”、“落腔”三部分构成,固定位置使用相同的腔型,板数稳定,句末归入特定音型和落音,形成较稳定的腔词结构框架。

表1 所见,“开篇”唱词共十句,句间采用“顶针格”,语音连绵不断、回环往复。唱腔一板三眼,眼起板落,速度徐缓稳健,虽篇幅短小,但结构完整,音乐层层推进,错落有致,巧腔、妙腔频出,常被演员作为返场小段儿。乐人以“豹头、熊腰、凤尾”形容其结构。“起腔”开门见山,点明题旨,挑腔高亢、激越,落腔跌宕、深沉,形成先声夺人的效果。“平腔”上、下句反复叠唱,叙事性强,速度时快时慢,唱腔缓急有至,刻画人物形象,推进故事情节。“落腔”是全曲高潮所在,“走”、“来”、“遥”三处“长腔”,节奏舒展,一字多音,犹如凤凰展翅,韵味悠然,如此还不满足,作者又通过加垛、搭尾,突破传统结构体式,扩大唱腔规模(48 板),随后以凝练而快速的煞尾结束,荡气回肠,妙趣横生。于会泳先生感慨:“其句式规模之大,在中国所有戏曲、曲艺音乐中也是无出其右的”[3]于会泳.曲艺音乐概论[M].中央音乐学院出版社,2012:20.。

《百山图》音乐结构,严密与灵活并存,速度的张弛、唱腔的摧撤、故事的铺陈推演,四番链接构成严密的整体。与此同时,各番“起腔”、“平腔”、“落腔”完整,中国传统音乐“起-平-落”三部性格局暗含其间,将叙事与咏叹、对仗与层递高度凝结于作品之中。

二、不同演述版本分析

京韵大鼓的表演具有高度程式性,但优秀的乐人显然是参透个中奥妙的“高手”,他们遵循程式,又不拘泥于程式。刘宝全、骆玉笙、孙书筠三人均有《百山图》(《碧天云外》)录音存世,他们在做、表、唱、念中将传统与新生交织,在结构的相对稳定与内部润腔的丰富变化之间,呈现“变与不变”、“像与不像”的辩证统一。

(一)说与唱的结合

京韵大鼓是言说的艺术,语言与音乐的高度统一是该曲种标志性的物质手段。说与唱并非简单叠加,“说”是在一定语音、节奏、韵律中的说,唱则是蕴含说话因素的唱。唱中有说,唱中夹唱,说唱相兼是京韵大鼓唱腔音乐的典型特征与基本实践方式。如何处理说与唱的关系,又成为流派以及个人艺术风格具有标志性的识别符号之一。京韵大鼓演员习惯将唱腔的润饰加工,惯称“口法”或“口风”,其中暗含咬字、音色、音高、速度、力度等诸多要素。将刘宝全、骆玉笙、孙书筠演唱的《百山图》(《碧天云外》)进行比较,在保持基本音乐框架的同时,演唱者对语言的艺术化加工与处理方式往往不尽相同,表现出鲜活地艺术创造。

以“挑腔”为例。“挑腔”是唱段开篇的首句,演唱者通常希望开腔的瞬间充分展现个人风格,因此会在唱腔设计上大做文章,出新出奇,让人过耳不忘,观众也能自然分辨出不同流派特色,获得充分的观感体验,每每唱出,都能获得观众的“满堂彩”。

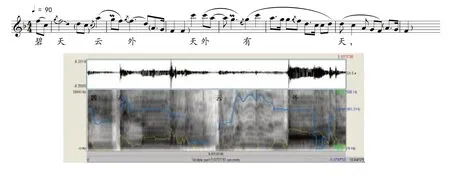

例1.京韵大鼓《百山图》“挑腔”及三维动态图,刘宝全演唱,王宇琪记谱[1]绘图说明:该图使用荷兰阿姆斯特丹大学语音科学研究所开发的测音软件Praat 分别对刘宝全、骆玉笙、孙书筠演唱京韵大鼓《百山图》(《碧天云外》)“挑腔”进行测音,并呈现其在同一时间轴上的音高(pitch)、音强(intensity)和音色(spectrum)的三维动态。每张图的上半部分显示唱腔及伴奏的波型(wave);下半部分中的灰色背景是频谱,显现音色变化诸要素。例1 音响来源:1925 年上海高亭唱片-A24056-刘宝全《百山图》,伴奏:白凤岩、马砚芳。

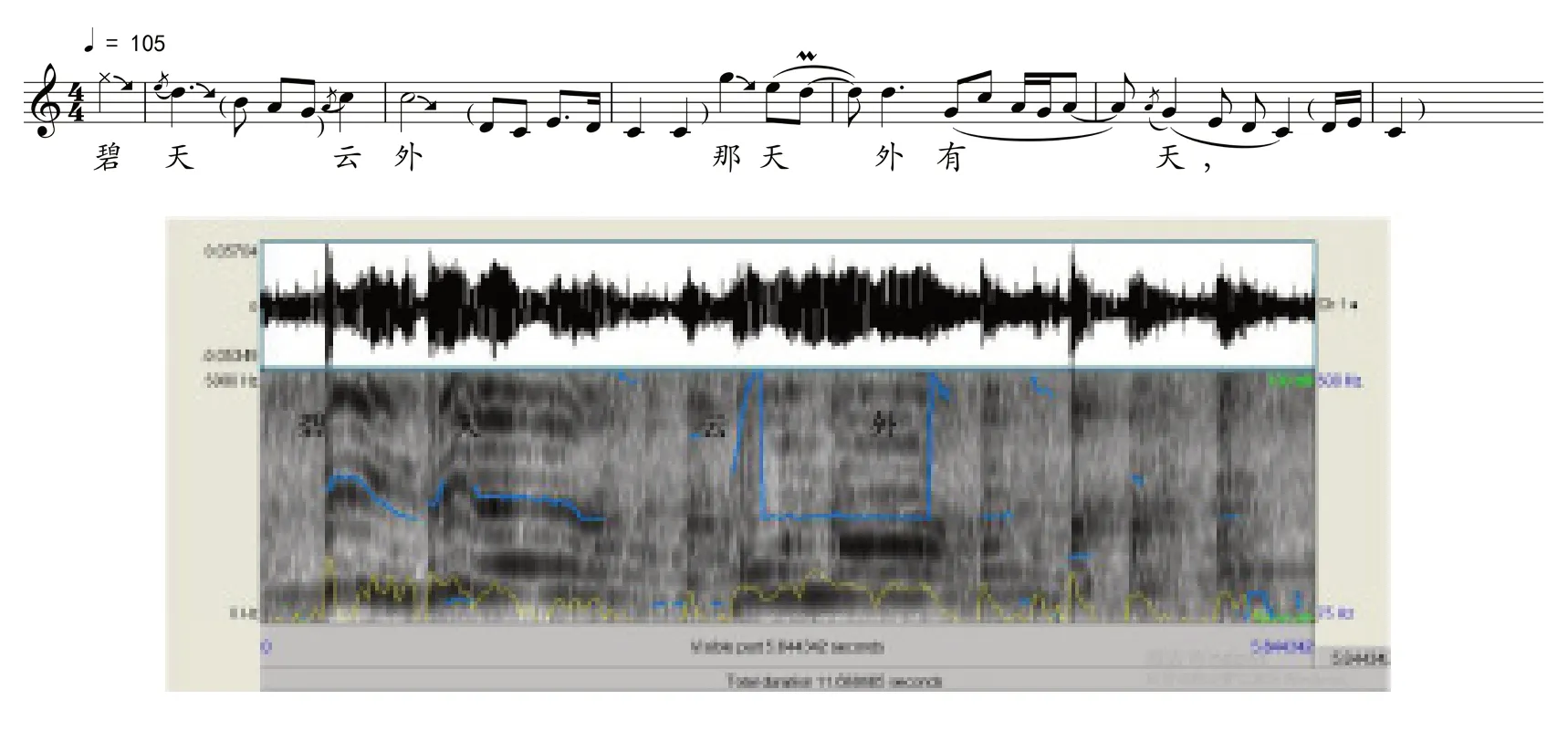

例2.京韵大鼓《百山图》“挑腔”及三维动态图,骆玉笙演唱,王宇琪记谱[1]例2 音响来源:《中国北方鼓曲名家音配像选粹-骆玉笙京韵大鼓专辑5》A-骆玉笙《碧天云外》(1984 年录音配像),天津市文化艺术音像出版社,2002.

例3.京韵大鼓《百山图》“挑腔”及三维动态图,孙书筠演唱,王宇琪记谱[2]例3 音响来源:20 世纪60 年代初中央人民广播电台录音,演唱孙书筠,伴奏:钟德海、陈少武、钟少亭。

结合乐谱与三维动态图可见,刘宝全演唱速度较快(起腔118 拍/分钟,宫=bB),开腔“碧天云外”似说似唱,一字一音,干脆圆亮,字头、喷口突出,字音短促、饱满,滑音幅度大,高起直落,棱角分明,具有刚健挺拔的效果。骆玉笙的演唱则极富歌唱性,以深沉、连绵见长,唱腔调门稍低(宫=F),娓娓道来(起腔90 拍/分钟),滑音不见棱角、颤音余韵悠然,塑造诗化的意境,三截腔一截更比一截高,“天外有天”四字跃入最高音区,形成“会当凌绝顶,一览众山小”的豪迈气势与开阔意境,点明题意,凸出“骆派”音域宽厚的特色,令人印象深刻。孙书筠是“刘派”唱腔的进一步发展。她将调门提高(宫=C)的同时还能多用高腔,满宫满调,唱腔高亢、挺拔,但不似刘宝全字腔处理时的高起直落,而是速度减慢(起腔105/分钟),增强字腔间的连贯性,突出“唱中说”,形成以唱为主、唱中夹说的形态,充分发挥女声京韵跌宕中见妩媚的特色。

作为曲艺音乐的本质属性,演员们通过说与唱的紧密结合抒发情感,塑造人物形象,完成演述故事的目的。如何处理说与唱的关系,“京韵人”则是仁者见仁智者见智的。刘宝全、骆玉笙、孙书筠以个性化创造展现了曲艺音乐的流动性,每个艺术家都为作品打上了属于个人和时代的烙印,这些印记又以适应观众审美需要的方式得以呈现。

(二)字位板眼的处理

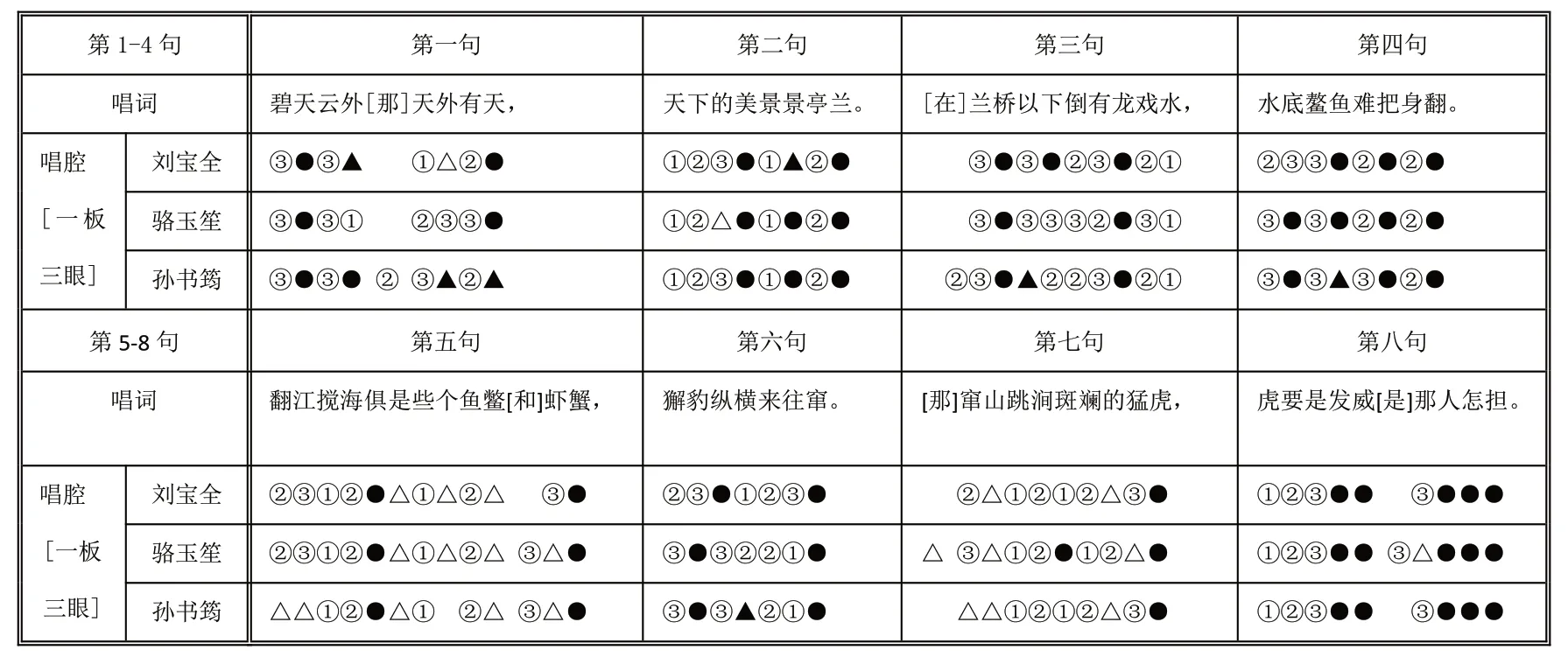

明代王骥德《曲律》“论板眼第十一”有:“盖凡曲,句有长短,字有多寡,调由紧慢,一视板以为节制,故谓之 ‘板’、‘眼’。”[1]【明】王骥德.曲律[M].陈多、叶长海,注译.湖南人民出版社,1983:108-109.京韵大鼓演员将节奏紧疏、速度激徐统称为“尺寸”,“板眼”则是对唱腔字音节拍的要求。《百山图》以慢板(一板三眼)开篇,上板(流水板)结束。慢板各句多起于中眼(或末眼),落于板位。学唱或设计唱段之初,演员先要根据唱词和情绪需要,确定各句尺寸以及各字的板眼位置,在基本程式范围内灵活运用。表2 是刘宝全、骆玉笙、孙书筠演唱《百山图》前八句唱词字位与板眼情况。除第三句末字起于头眼,拖腔至板位结束,其它各句均眼起板落。

表2.京韵大鼓《百山图》“刘”、“孙”、“骆”唱腔字位板眼比较[2]制表说明:1.以上唱词各字位板眼位置分别用●代表“板”、①代表“头眼”、②代表“中眼”、③代表“末眼”、▲代表“板后”、△代表“眼后”。2.第一、三、五、七、八句“[]”符号中的衬字,是部分演员加入的,如第一句[那]在孙书筠演唱中存在,但刘宝全、骆玉笙并不用。3.第五句骆玉笙演唱时将“些个”改为“那些”,特此说明。

不论演员或观众,评价“刘派”时常用一个“活”字。它是“刘派”京韵艺术风格的高度概括,体现在创腔、表演等多个方面。其中,板眼的灵动、变化多端为塑造“刘派”整体风格效果显著。从表2 来看,唱腔本应在板上的字音,刘宝全有代之板后起唱的现象,如第一句“外”、第二句“景”均改为板后唱,句内唱词眼后起唱的情况也较多。“刘派”传人以及私淑“刘派”演员多谙熟此技,孙书筠演唱的《百山图》第一、三、四、六句,多用闪板、切分等节奏,凸显特色。用观众的话就是“似在板上,又不在板上,让人觉着熟,又抓不住,听起来十分过瘾。”

与“刘派”唱腔重说表不同,“骆派”唱腔更似一首首“咏叹调”,她以情带声,稳健取胜,规整的节奏与徐缓的速度相结合,为塑造深沉、典雅的演述风格服务。因此,骆玉笙演唱的《碧天云外》并不特在板眼变化上做文章,也很少有板后起唱的情况,而是规矩中见潇洒,含蓄中融诗意,将抒情与叙事合二为一,水乳交融,塑造出京韵大鼓如诗的意境。

(三)表演与身段

京韵大鼓演员以叙述人身份讲唱故事,将叙事与代言相结合。他们一方面以第三人称评说、洞察世事,另一方面又以第一人称身份呈现场景、模拟人物,“一人多角”、“跳出跳进”。艺谚常说:“世上生意甚多,唯有说书难习。装文扮舞我自己,好像一台大戏。”京韵大鼓演员除了叙述故事之外,要将故事中多个人物的语气、神态、动作以“模拟性再现”,虽无需戏曲家“载歌载舞”演故事,完整再现角色,但也要收放自如,点到为止。

观察刘宝全、骆玉笙、孙书筠的表演,他们都善于运用形象的语音、腔调、恰当的肢体动作刻画多种人物形象,达到直观、生动的艺术效果。一段唱腔、一个眼神、一个身段,就能迅速激活听众的情绪,引发共鸣。尤其三人都有早年学习京剧的经历,他们善于借鉴京剧等姊妹艺术程式。刘宝全身材高挑,举止潇洒,从仅存影像《宁武关》(别母乱箭)中略见一二。据刘叶秋回忆,他身段手势从不停留于表面动作,而是有着深刻的内心表演,唱作一致。在演《百山图》时,形容獬、豹、猛虎均有身段,唱到小牧童唱着山歌在山弯转过之际,又创造出一种幽静可爱的境界[1]刘叶秋.忆鼓王刘宝全//文史资料选编(35)[C].中国人民政治协商会议北京市委员会文史资料研究委员会,1988:154.。由于“刘派”京韵大鼓的曲目多为金戈铁马的场面以及义薄云天的英雄故事,表演时多辅之以“刀枪架”,故而女演员在表演过程中呈现出较为明显的男性化倾向[2]蒋惠明.京韵大鼓[M].文化艺术出版社,2013:142.。为了改变这种局面,孙书筠的表演着力从女性化角度表达人物形象,沿袭“刘派”刀枪功架的同时增加女性优美、舒展的特点,与唱腔相结合,更显细腻感人,人物形象活灵活现、栩栩如生。相较而言,骆玉笙则追求内在、含蓄的诗意风格,她致力于声音形象的塑造,辅之以简练、集中、概括的表演,以情感人,令人如醉如痴,百听不厌。

《百山图》等传统唱段对于曲迷而言是非常熟悉的,有票友甚至能够绘声绘色的完整表演。演员如何在每一次演述中带动观众,唤起和满足观众的审美期待,激发共鸣。通过分析“刘”、“骆”、“孙”的演绎,惊人的艺术创造力是三位艺术家共通的,各腔毫无生搬硬套,为刻画形象处处彰显出敏捷才思与智慧。

三、传统与新生的互动——彰显时代声音

“一曲多用”是我国曲艺音乐创腔时最常用的方法之一。所谓“一遍拆洗一遍新”,这个“新”凸显“一曲多用”背后是表演的灵活与多变,它由特定情境中乐人与观众之间的默契生成。京韵大鼓借由言语、唱腔以及“画龙点睛”的表演完成,朴素的舞台、简省的形式、谙熟的唱段,并未限制乐人的艺术呈现,他们以“说书人”的面貌站上舞台的瞬间,通过高超的技艺营造情境,迅速搭建起与观众沟通的桥梁。孙书筠《技无大小 以精为贵》一文中说:“不是把曲谱中的音符唱对了,板眼也不错就算好了。而是唱对音符、拍节之后,还要唱的活,唱的美,唱的够味。要唱出一种‘可意会不可言传’的艺术魅力来,使观众听了从声腔中得到美的享受。[1]孙书筠.技无大小 以精为贵[J].曲艺艺术论丛,1981(1):18.”刘宝全一生仅演二十几个唱段,但观众依然百听不厌,对于观众而言,“故事如何讲述比故事讲了什么更加重要”[2][美]理查德·鲍曼(Richard Bauman).作为表演的口头艺术(Verbal Art as Performance)[M].杨利慧、安德明,译.广西师范大学出版社,2008:15.。表演者不仅将曲种与曲目的程式规约得以再现,更需要“化腐为新”的能力,通过生动逼真的描绘、入木三分的叙表、感人至深的抒情,在技艺的巧妙操控中带动观众进入情境。观众深处其中,体味故事的悲欢离合、喜怒哀乐,感叹人生百味、世事变幻,最终完成审美期待,获得欢乐与趣味。

传统与新生是事物发展的两面,互联互生,呈现于京韵大鼓每一次演述实践。同时,作为一种艺术行为方式,彰显时代的声音,是特定历史语境中经验的浓缩。在京韵大鼓初成的十九世纪末,京、津各地书场林立,这里乐人奏艺、市民消遣,更有旗籍子弟登台献艺,聊以自娱。在以男性为主体的演述空间,在文人、乐人与市民百姓寓雅于俗、雅俗共赏的交流、互动中,促成了京韵大鼓以短小书段演述庄重而深刻历史故事的传统,并形成了丰富的演述程式。刘宝全为代表的“刘派”京韵以及他挺拔、潇洒、阳刚的表演一时成为风尚,在京韵大鼓发展的鼎盛期,大部分乐人都宗“刘派”,无论演唱风格还是传承曲目都以刘宝全的艺术标准为典范[3]蒋惠明.京韵大鼓[M].文化艺术出版社,2013:145.。“新文化运动”以后,新风尚蔓延,女性进入剧场并越来越成为表演与受众主体,京韵大鼓的唱演也在悄然发生着变化。骆玉笙沿袭“刘派”曲目基础,集白派、少白派之长,在唱腔歌唱性上大做文章,由她演唱的《碧天云外》,不特重叙事,而是犹如一首抒情诗,极具意境美。私淑“刘派”的孙书筠,一生着力发扬女声演唱特点,被誉为“刘派京韵大鼓女声化的一座丰碑[4]同上:147.”。时至今日,即便“刘派”京韵名家,我们也很难听到“刘宝全式”的《百山图》,他代表了特定时代的声音,如种玉杰所说:“每个时代观众的审美意趣是不同的。”“如果刘宝全活到今天,他绝对不是当年的刘宝全,而是今天的刘宝全,他同样会创造出一种为今天的人们接受的流派。[5]中国广播剧研究会、中广协会广播文艺委员会.中国广播文艺精品集(广播文艺曲艺类)[M].中国广播电视出版社,2006:62.”

当代,京韵大鼓表演逐渐从茶社、书场走向剧场、学校、音乐厅。观众与表演者的热烈互动在现代剧场的舞台装置中已难实现,拉远的不仅是观众与演员的空间距离,观众协作参与按拍就曲、随腔附和,表演者即兴发挥、现编现演更难复见。“观众是演员的一面镜子”,作为“大众文艺”的京韵大鼓至今已然成为“小众”的艺术,穿梭于茶社曲馆,听着乡音鼓曲长成的曲迷、票友都已近耋耄之年,新生的观众亟待培育。演述空间、观众群体、以及主体身份的转换,促使当代鼓曲演员在传统的演释中担负起连接现在与过去的责任。如何让京韵大鼓在当代复显生机,通过多位名家唱段的研习可以获得诸多启示:艺术的传承总是与时代紧密相接,刘宝全、骆玉笙、孙书筠能够为观众认可并广受好评的关键,在于将传统的表现手段,通过精湛的技艺,以及新的艺术加工巧妙地完成了符合那个时代观众需要的审美期待。传统在历史中产生,但它并非仅代表过去,也应是与时俱进的。将传统艺术程式与当代审美意趣融为一体,打造真正的艺术精品,或是京韵大鼓焕然新生的必经之路。