基于主成分综合评价的精神损失量化研究

2021-07-02张景仪张国翠

张景仪 张国翠 刘 靖

(1.鲁东大学生命科学学院,山东 烟台 264025;2.鲁东大学法学院,山东 烟台 264025)

在当前的中国民事司法实践中,锚定效应非常普遍,裁判锚定效应[1]的发生呈现出内外有别的总体格局,影响显著的外生锚点和作用微弱的内生锚点形成强烈反差,反映出当代中国法官的尴尬处境。精神损害赔偿额的确定历来为理论界、司法实务界所研究探讨的热点和难点,除了司法解释所确立的法官酌定原则外,一直未有实质性的研究进展。由于对精神损害即对受害者主观上的非正常感受及因此而产生的非正常行为表现,难以确定统一量化规则以公式的形式恰当地计算出受害者精神上所受损害应得的等量赔偿,同时,精神损害赔偿所涉及的方面广泛,所以目前还没有提出一个较为完善的方法来对精神损失这样趋于主观判断的指标进行量化。有感于此,本文拟利用精神损失量化来减弱司法认知偏差对裁判结果的影响,从而使精神损失的标准更加具体、精神损失赔偿的标准更加完善,对最终的结果做出更合理的评判。基于此,本文提出了利用大数据分析的精神损失量化研究。

1 确定影响判断过错程度的因素

利用中国裁判文书网查得数据,以便于对影响判定行为人过错程度大小的因素进行量化。民法上的过错是指行为人对其实施某种行为和损害后果的发生所持的一种心理状态,包括故意和过失。过失通常分为重大过失和轻过失。在中国,“故意”和“过失”虽然在民法中大量使用,但中国民事立法上没有将“故意”和“过失”进行定义[2]。通常认为,刑法中的故意和过失与民法中的故意和过失相同。据此,过失,是指行为的后果不是行为人所主动追求的,但因为行为人主观上对自己的行为持一种放任或不在乎的态度,而导致损害的发生的心理状态。故意,是指行为人明知自己的行为会造成危害社会的结果,并且希望或者放任这种结果发生的心理状态。然而,只是简单将过错程度[3]评定为故意和过失不够准确清晰,在评定上也不够具体。因此,后文将用3个因素来评定过错程度:

(1)行为因素(违法、违约违规、违反应尽义务、违反公序良俗)。

(2)客观因素:无免责事由与过失相抵、不完全不可抗力(行为人行为与不可抗力共同造成的侵害)、第三人过错(包括行为人与第三人共同造成的侵害)。

(3)行为人的损伤后果参与度。

最后对影响因素的各个等级进行打分,分别从考虑其行为、客观因素以及行为人的损伤参与度进行分别打分,相互之间不产生影响,分数由大到小分别代表行为人过错程度的由大到小。

2 对影响因素的研究

2.1 行为因素

行为是指人的有意识的活动。从民法上看,应作为而不作为、应不作为而作为都会发生一定的民事法律后果,因此“作为”与“不作为”都可以成为民事法律事实。民事法律事实分为行为和事件,而行为是主要的民事法律事实,行为因素包括违法、违约违规、违反应尽义务和违反公序良俗。

(1)违法:违反国家现行法律规定,危害法律所保护的社会关系。

(2)违约违规:违约,是指合同当事人完全没有履行合同或者履行合同义务不符合约定;违规,是指违反了某些规定,通常是指所有双方协商好达成的规定。而本文中,将部门规章、地方规定等次于狭义的法律规定归纳为违规而不是违法等级类别。

(3)违反应尽义务:根据民事义务人行为方式的不同,可以将民事义务分为作为义务和不作为义务,这里所指的应尽义务是指其中的作为义务,多为安全注意义务等,违反应尽义务是指义务人没有积极履行应当作为的义务。

(4)公序良俗:包括公序和良俗。公序,指公共秩序,是指国家社会的存在和发展所必需的一般秩序;良俗,指善良风俗,是指国家社会的存在和发展所必需的一般道德。公序良俗指民事主体的行为应当遵守公共秩序,符合善良风俗。

根据行为的严重程度从高到低可以依次分为违法、违约违规、违反应尽义务、违反公序良俗。

2.2 客观因素

客观因素是指行为人的侵害行为是否存在可以减轻或者免除侵权责任的特殊事由,在此种情况下侵权人的过错程度也不尽相同,应根据客观因素综合判定行为人的过错程度大小。

免责事由:又称减轻或者免除责任的事由,顾名思义,在侵权法中,免责事由是指针对受害人要求侵害人承担侵权责任的请求权而提出的,能够使侵害人免除或减轻责任的特殊事由。

无免责事由:是指不具有减轻或者免除责任的特殊事由。

《中华人民共和国侵权责任法》第三章从第二十六条起至第三十一条,分别规定了过失相抵、受害人故意、第三人过错、不完全不可抗力、正当防卫、紧急避险6种免责事由。从中选取行为人可减轻责任的几种情况进行解释。

(1)过失相抵:是指对于受害人损害结果的发生,受害人也存在一定的过错,在此情境下,是双方的过错,因此可以产生减轻侵权人责任的结果。

(2)第三人过错:是指第三人与加害人的共同过错造成的损害结果,此时的第三人过错是在履行安全保障义务时对受害人造成的侵害,可以减轻行为人的民事责任。

(3)不完全不可抗力:是指侵害结果是由不可抗力与行为人过错共同造成的,此时存在两种情况,一种是不能成为免责事由的,另一种是不可免除责任,但可酌情减轻责任的。在此是指不可免除责任,但可酌情减轻责任的情况。不能成为免责事由的情况涵盖在无免责事由中。

根据客观情况下行为人所应承担的民事责任大小判定行为人的过错程度由大到小依次为:无免责事由,承担全部民事责任,过错程度较大;过失相抵、不完全不可抗力、不完全第三人过错,减轻民事责任,过错程度较小。

2.3 行为人的损伤参与度

损伤参与度是指损伤结果是在多方因素的影响下形成的,包括受害人自身疾病共同存在的情况,造成的重大损伤结果包括暂时性、永久性机体结构破坏或者功能障碍、死亡等,行为人的损害行为在损伤结果中的介入程度即行为人的损伤参与度。有时损害结果是多个侵权行为人共同造成的,或侵权行为人和被侵权人共同造成的。多方存在过错的情况下,行为人的损伤参与度体现的是一种过错参与度,对行为人应承担的法律责任会产生很大影响,在法律赔偿制度中尤为重要。

目前,我国尚无统一的参与度鉴定规范标准,学界内存在很多观点,主要有以下3种。

(1)事故寄予度鉴定法:将参与度分为11个等级,从0%到100%,每10个百分点为一个等级。0%判定为没有因果关系,10%~50%判定为因果关系确定困难,60%~90%判定为因果关系基本成立,100%判定为确定因果关系。

(2)五分法:将参与度划分为0%、10%~30%、40%~60%、70%~90%、100%,分别对应无、小部分、部分、大部分、全部。

(3)五级法:最高人民法院草拟《损伤参与度评定标准》中采用五级法,25个百分点为一个等级,即0%、25%、50%、75%和100%。

事故寄予度鉴定法界定范围过于模糊,而五级法的规定又过于硬性细致。五分法将参与度分为五个等级,有细致划分又不失弹性,划分较为合理,在此选定5分法为损伤参与度的判定标准。

3 精神损失量化评定的模型选择

主成分分析方法是近年来在模型评价中被广泛应用和研究的科学计算方法,并取得了相当大的成效,成为一种研究多因素影响系统的有效科学分析方法,据此,本文选择了主成分分析模型。

3.1 主成分分析方法原理

主成分分析法也被称作定量分析法,是运用降维思想把多指标转化为少数的综合指标的一种多元化分析统计方法,是将多维因子归入同一个系统,然后进行定性和定量化研究的一种理论相对完善的多元化统计分析方法。转化后的少数指标是原有指标通过线性组合的方式得到的,这些指标彼此之间不存在关联,所以,既可以保证原始数据的完整性,又实现了将高维变量降维的目的。该方法化繁为简,避免了主观随意性。因此,主成分分析方法是一种比较完善的多元化统计分析方法,它的原理是把很多指标参数放入同一个系统,并对这些指标参数进行定量化的分析研究。

3.2 主成分分析法的步骤

3.2.1 对原始数据进行标准化处理

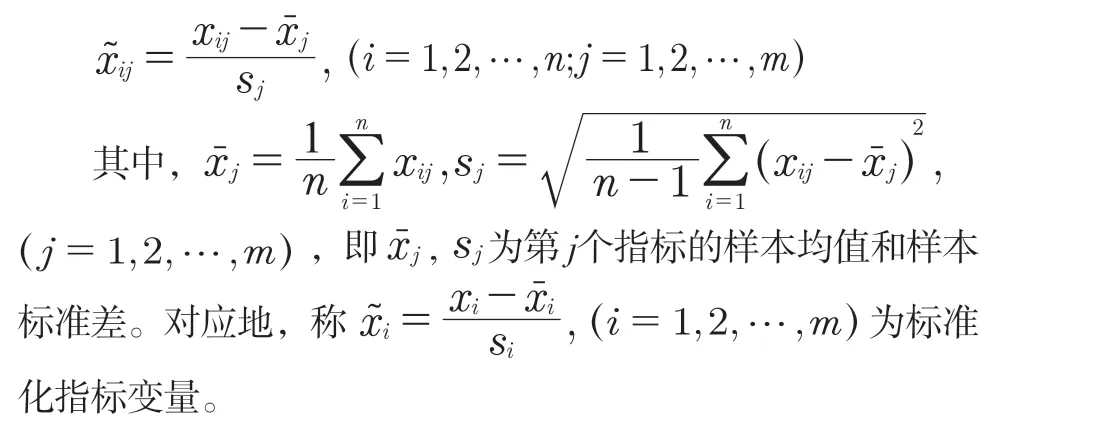

假设进行主成分分析的指标变量有m个:共有n个评价对象,第i个评价对象的第j个指标的取值为将各指标值转化为标准化指标

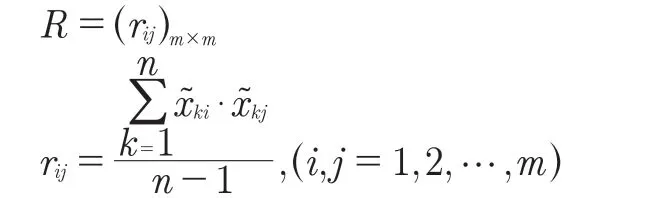

3.2.2 计算相关系数矩阵R

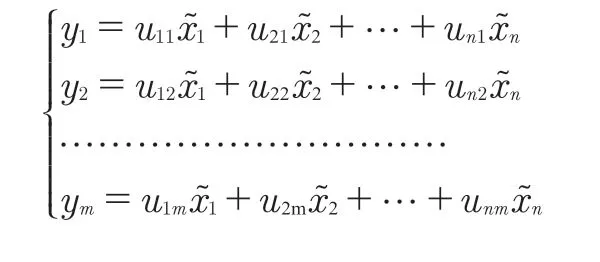

3.2.3 计算特征值和特征向量R

式中y1是第一主成分,y2是第二主成分,……,ym是m第主成分。

选择p(p≤ m)个主成分,计算综合评价值

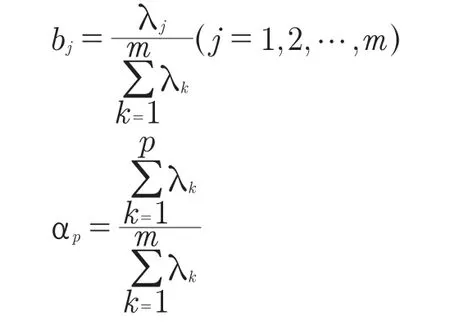

①计算特征值的信息贡献率bj和累计贡献率αp

②计算综合得分Z

通过计算指标的信息贡献率和累计贡献率即可求出综合得分Z,Z越大,侵权人的过错程度越高。

4 精神损失量化评定的模型化

运用文本处理的方法,将法律条文类的不易量化的数据进行量化处理。再利用情感分析和自然语言处理的方法,对文本数据进行处理,并结合精神损失的判例进行匹配,将难以处理的抽象文字量化。

同时运用主成分分析,对数据进行分类并找出相关关系,进行建模。将传统方法中的直接判定形式转换为间接判定形式,运用假想的损益相当原则将损害赔偿原则延伸应用于这一领域,并设计出一套符合公平合理原则的量化规则,为司法实务界对个案的运用和操作提供参考。

在精神损害案件的判定中,侵权人过错程度的判定一直依赖于法官的经验,而基于经验的判定往往会受到个人主观情绪的影响,可能会导致不同的法官对侵权人过错程度的判定结果产生较大的差异。

本文将数学模型与精神损害赔偿问题进行结合,对影响侵权人过错程度的因素进行筛选和分类,利用主成分综合评价模型,对这些影响侵权人过错程度的因素进行综合评价,从而得到一个全新的用来评价侵权人过错程度的综合分数,降低了法官判定侵权人过错的主观性。由于用来判定侵权人过错程度的因素仍需要人工来进行评定,并不能完全去除判定过程的主观性,此系统只能够降低法官自由裁量侵权人过错程度的主观性,并不能完全消除主观性的影响。

5 结语

本文利用主成分分析方法的综合评价构造出评定“过失”和“过错”程度的精神损失量化模型,使得侵权人过错程度的判定更加客观。同时,也使侵权人过错程度这一定性的问题,可以用定量的方式表达出来,给精神损失问题的量化研究提供了新的思路。