符号修辞视角下《天佑孩童》中的反讽研究

2021-07-02程福干

程福干,董 杰

(1.安徽科技学院 外国语学院,安徽 凤阳 233100;2.上海大学 外国语学院,上海 200444)

引言

古代东西方哲人早就认为反讽是一种强有力的修辞手段,中国的诸子百家著述与苏格拉底哲学思想为反讽共建了理论根基。时至今日,反讽已成为人性与社会的根本存在方式之一,成为文化符号学的一种本质特征。在克尔恺郭尔看来,反讽本身便是存在的本质,须于无处不在的反讽之下认识事物[1]93。伯克修辞批评的特点之一是通过隐喻、换喻、提喻、反讽四大修辞格来消解二元论,其中尤以反讽为主[1]96。然而反讽的传统定义“所言非所指”局限性有二:集中在语言领域,只反映言语反讽;是从反讽发出者的角度加以定义,忽略了接收者一方。鉴于反讽的符号属性,从符号修辞框架内重新考察反讽,可以消除上述两个弊端。而符号修辞学作为新修辞学的主要发展方向,在学术界方兴未艾,大有市场。倪爱珍[2]基于符号修辞视角,对反讽进行了全新的阐释,颇具开拓价值,但在系统性和针对性方面有待改进。本文以《天佑孩童》(1)为个案,对反讽加以符号修辞解读,力求不落窠臼并展陈一孔之见。

一、反讽的符号修辞观照

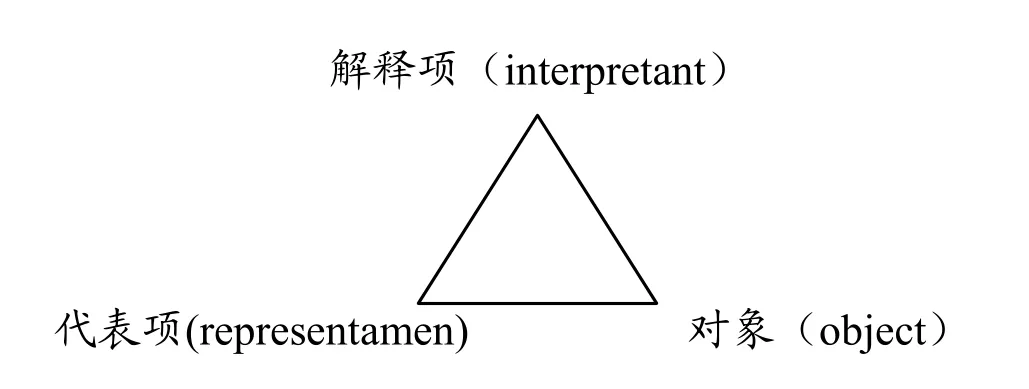

(一)依据皮尔斯符号学思想对反讽重新界定

新批评派认为文学艺术的语言永远是反讽语言,广义的反讽是文学语言的最基本品质,任何“非直接表达”都是反讽。这样就将反讽的内涵无限泛化,在实际操作中有必要对反讽进行“窄定义”。再者,如果将反讽仅仅定义为“所言非所指”或“实际义和表面义不一致”,一方面难免陷于“能指”与“所指”之间封闭的二元对立,另一方面它只是站在发出者的角度,强调发出者所说的话不是其真实意图。然而反讽更多时候依靠读者的解读,所以有必要站在接收者的角度对反讽重新定义[2]117-118。另外,以“口是心非”为特征的反讽与具有“似是而非”特征的悖论往往引起误解。而如果依托符号修辞视角,则上述三点困惑迎刃而解。当代著名符号学家赵毅衡认为,反讽是一个符号文本被接收者解释出两个相互冲突的意义[3]211。这个接收者取向的反讽定义依据的是皮尔斯(Peirce)的符号学思想。皮尔斯将符号的可感知部分称为“代表项”,相当于索绪尔的“能指”,将他的“所指”分成两个部分,符号所代替的为“对象”,符号所引发的思想为“解释项”[4]97。这可以在下图中的皮尔斯“符号三角”得到直观反映:

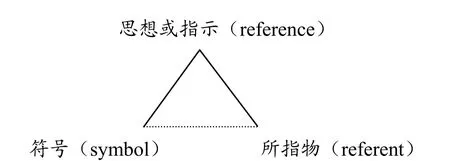

这很自然地使人联想到后来英国学者奥格登(Ogden)和理查兹(Richards)在1923年出版的《意义的意义》中提出的“语义三角”理论:

两图本质上都表示符号反映世界,以思想者为主体,以实际存在的事物为客体。图1中的“代表项”与图2中的“符号”均具有表意功能;而“解释项”和“思想或指示”均具有释义功能。无论是符号三角还是语义三角,都似乎克服了索绪尔符号模型的局限性。“能指”与“所指”二维的封闭系统缺少主体的参与,缺失所依存的语境。皮尔斯符号三角的主要贡献在于能给符号表意展开延续的潜力。“对象”比较固定,几乎在符号的文本意义中就确定了,不太依据解释而变动。而解释项完全依靠接收者的解释努力,这样就把符号表意的重点放到了接受这一端[4]97。

图1 符号三角[5]1

图2 语义三角[5]2

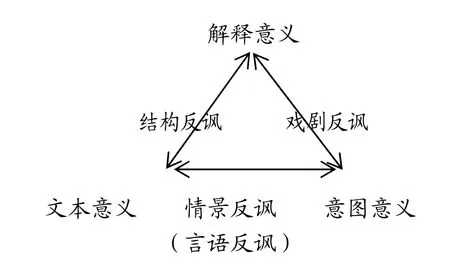

(二)反讽是意图意义、文本意义和解释意义互相冲突的产物

赵毅衡一针见血地指出,符号学即为意义学[4]3,并基于皮尔斯的符号三角理论,认为符号过程关涉三种意义,“发送者(意图意义)→符号信息(文本意义)→接收者(解释意义)”[4]50。反讽是符号表意的方式之一,从发生机制来看,如果意图意义、文本意义和解释意义之间两两冲突,即可形成反讽。对反讽的分类一直以来众说纷纭,《牛津文学术语词典》将反讽分为:言语反讽、结构反讽、戏剧反讽和宇宙反讽,其中戏剧反讽可细分为悲剧反讽和喜剧反讽[6]114,但可能因为分类标准的差异,未将司空见惯的情景反讽列入。笔者拟从言语反讽、情景反讽、戏剧反讽、结构反讽四类来分别进行探讨。

1.文本自身意义发生冲突

这种情形对应言语反讽。言语反讽是“所言非所指”的鲜明体现,明确强调表面意义和隐藏意义、语言外壳与真实意指之间的矛盾,并通过反语、语境误置、悖逆语词并置、反常句式等方式来具体实现。如人们常说的“痛并快乐着”这样的表达。虽然言语反讽的文本意义或多或少也包含意图意义的成分,但意图成分并非刻意为之;同时因为较容易识别,无需读者付出较大的认知努力,所以不太需要解释意义的介入。因其主要在语言层面运作,所以将言语反讽解读为文本自身意义发生冲突的结果。

2.意图意义和文本意义发生冲突

情景反讽即属于这种类型。从三元架构上看,文本意义对应符号三角中的“代表项”和语义三角中的“符号”,意图意义则对应“对象”和“所指物”,文本意义本应顺理成章地代表意图意义,然而当两者之间发生冲突之时,就造就了一幅极富反讽意味的“情景”,给作品人物带来较大的心理落差,即为情景反讽。典型的例子如:《警察与赞美诗》中流浪汉苏比想进监狱时,纵然多次故意作恶,也未能如愿,而当他幡然悔悟之时却被送进了监狱。文本意义通过将出乎剧中人意料的结果加以客观呈现,自然而然地对意图意义形成冲击,此时虽然读者的解释意义也在一定程度上参与进来,但居于后台充当背景。

3.意图意义和解释意义发生冲突

同前一种情形一样,意图意义主要指作品中人物的意图意义(2),但此时作品人物处于被“蒙蔽”的尴尬处境,自以为其意图意义能够实现,而作者当然心知肚明,作为旁观者的读者对作品人物的境遇也洞若观火。读者能够预见的结果与作品人物自己的预期不相一致,解释意义与意图意义发生冲突,由此产生戏剧反讽。如鲁迅《药》中人血馒头被小说中人物当作治病良药,而读者对此当能清楚地判断。读者的解释意义在此时走向前台。

4.文本意义和解释意义发生冲突

M.H.艾布拉姆斯《文学术语词典》显示,结构反讽(3):“采用一种使双关意义和评价通贯全文的特殊篇章结构。这种讽刺类型中常见的一种文学手段是塑造一位愚偶,或一个天真单纯的叙述者或代言人,他们天生的单纯或愚钝导致他们对情况的不断误解,而心领神会的读者却能深入并共享那些天真单纯的第一人称背后所隐含的作者观点,并在作者的引导下对其加以改变和更正。”[7]270-273应该说这个定义与戏剧反讽有相似之处,但其强调了整体的语篇结构,同时意味着:天真的主人公或叙述者所表述的文本意义在与读者的解释意义冲突碰撞中走向调和。我们认为,结构反讽还有更为广阔的所指,因为文本意义可以涵盖副文本和视点等多种范畴。比如《狂人日记》用文言写成的序言就可以被读者解读出代表旧社会秩序的反讽意味。

到此,我们归纳出四种反讽(言语反讽、情景反讽、戏剧反讽、结构反讽)与相互冲突着的三种意义(意图意义、文本意义、解释意义)之间的内在联系,现进行图示如下,箭头是“冲突”的直观表示。姑且称之为“反讽符号表意三角”:

图3 反讽符号表意三角

二、《天佑孩童》中反讽的符号三元意义解读

《天佑孩童》是美国黑人女作家托妮·莫里森在2015年时值84岁高龄之际出版的新作。作家于当地时间2019年8月5日逝世。斯人已去,然该部小说自面世以来,引发国内外多视角全方位关注:有的重点讨论小说中的虐童与童年创伤话题[8-11],有的以巴赫金对话理论来分析小说中的复调[12],有的探讨黑人女性主体建构[13-14],有的从种族角度分析主人公成长历程[15-16],有的专谈小说中的音乐元素[17-18],有的对作品展开整体考量[19-24]。总体而言,现有研究多注重对小说进行文本外部审视,缺乏对小说语言层面修辞运作的考察。本文试通过对小说反讽元素的符号修辞解读来弥补这一缺憾。

(一)文本意义的内部背离:言语反讽

从狭义上说,反讽就是“言语反讽”[25]65。这表现为文本意义的内部背离。小说主人公布莱德(Bride)的爸爸在第一眼看到她时觉得她好像“来自木星”[26]5(4),表现出极度的厌恶。路人看到坐在婴儿车里的她,总会首先弯腰瞧瞧,“说几句好听的话,然后震惊地皱眉走开”[26]6。这些字句无不透露出黑肤色带给布莱德的辛酸。当布莱德被索菲娅(Sophia)痛打之后,所有食物尝起来都像柠檬,除了“尝起来像盐”的柠檬之外[26]30。讥诮中可见布莱德已经毫无味觉。在布莱德作伪证使得索菲娅锒铛入狱后,她的母亲终于对女儿示好,显得“有点母亲样子了”[26]32。布莱德身穿白色来突出自己的“黑”之美,小心地“只穿白色”[26]33,使得自己像“雪中猎豹”[26]34,时尚的深黑肤色帮助她成为一护肤品牌的区域经理。医生马斯基(Muskie)在自我介绍时,抛出一串头衔:MD, PhD, LLD, DDT, OMB,显然是解嘲之举,毕竟一个偏远乡村的医生同时拥有医学博士、法学博士等身份的可能性不大[26]88。文中多处有对警察的贬损之词,如伊芙琳(Evelyn)的话,“我想她不想引起猪的注意,我指的是警察。”[26]96侧面反映出警察的不作为或无能。性侵并杀害六名儿童的凶手洪堡特(Humboldt)以前总被邻居们称为“世界上最善良的人”[26]111,118,实不知微笑的脸孔背后是恶魔的面目,言语反讽力度很强。以上所举的例子反映出言语反讽是文本意义自身发生偏离,易于识别,不太需要解释意义的介入。

(二)意图意义与文本意义的抵牾:情景反讽

情景反讽在小说中俯拾皆是,且举部分为例。布莱德长期以来受到妈妈的冷遇,因此想通过犯错来让妈妈责罚她,这样当妈妈扇耳光或揍屁股的时候就能感受到妈妈的触碰,然而妈妈的责罚方式却往往是“不给饭吃、锁在屋里、斥骂”等,让布莱德很是失望。而当布莱德顺应妈妈意愿去诬陷索菲娅之后,妈妈亲密地拉起她的小手,大大出乎布莱德意料[26]31。布莱德给索菲亚带去抚恤金和慰问品并希望后者能摆脱往日阴影重新开始新生活时,没想到索菲亚不但没有接受,反而痛打了她一顿[26]21。布莱德坐在人工池塘边的长椅上,陷入失去爱人的痛苦中,却看到一对手拉手散步的老年夫妻[26]39,这个伉俪情深的场面与自己的孤苦无依形成情景反讽。索菲娅在经历15年的牢狱喧闹之后,渴求假释期间拥有片刻宁静,却被布莱德的砸门声惊扰[26]69。布莱德给索菲娅带来礼物和抚恤金,索菲娅没有接受这个帮助,但痛打布莱德的举动帮助她释放了15年冤屈的泪水,被压抑的苦闷一扫而空[26]70。布莱德在驱车前往Whiskey镇的路上撞上大树,被困在撞坏的车内无计可施之际,浓须密发的陌生男人史蒂夫(Steve)来施救时,布莱德开始担心他有强奸或杀人企图,最后发现这种担心纯属多余[26]84-85。白人小女孩瑞恩(Rain)在雨中挨淋的时候,史蒂夫夫妇好心施救却遭拒[26]95,形成情景反讽,可见创巨痛深的瑞恩内心对外界的怀疑和排斥。布克(Booker)的姑妈奎恩(Queen)在医院接受治疗,本快康复,却因感染医院病毒而死去[26]172,反映出世事难料人生无常。概言之,情景反讽反映了意图意义和文本意义之间的冲突,让作品人物遭受意料之外事端的摆布,从而避免了平铺直叙。

(三)解释意义与意图意义的冲突:戏剧反讽

戏剧反讽也很常见,聊举数例。布莱德携带礼物去看望索菲娅时,满怀塑造后者新生活的希望。读者应能推知饱经磨难的索菲娅不会接受她的好意,布莱德后面的挨打在所难免[26]20。布克离开之后,布莱德模仿他刮胡子的一幕,是极度思念的下意识流露。读者都知道女人无胡子,布莱德的近乎荒唐之举是作者运用戏剧反讽的体现[26]35。当女教师索菲娅遭构陷时,一连几周法庭外面挤满了喧嚷的人们,有的手持写有“枪毙这些怪物”“对魔鬼不能留情”的标语牌[26]42。对于不明真相的观众来说,此处形成戏剧反讽。在索菲娅性侵儿童案件受审之前,布克鼓励布莱德将此事公之于众,力主“言说”的力量,却不知道真凶是房东李(Leigh)[26]55。而读者是了解真实情况的。布莱德将布鲁克琳(Brooklyn)当作无话不谈的挚友,却不知道布鲁克琳与自己的男友布克有暧昧关系[26]58-60,这里的戏剧反讽显现出布莱德的天真品性和友情的伪善一面。索菲娅的父母笃信基督,他们对女儿的入狱不抱怜悯,固有地认为“无辜的人不会被判刑”[26]68,也是戏剧反讽的运用。戏剧反讽要求读者解释意义参与其中,并无情解构剧中人的意图意义。

(四)文本意义与解释意义的碰撞:结构反讽

结构反讽注重整体的语篇结构给读者带来的陌生化效果,在文本意义上往往表现得新奇或滑稽,读者需要付出一定程度的认知努力来赋予解释意义。这里从视点转换、人物命名艺术、副文本几个方面来考察。《天佑孩童》整体上采用了多元的叙述视角,全书的四大部分又各分为多个小章节,每个章节源自不同视点,先以甜甜的独白开篇,接着布莱德、布鲁克琳、和索菲娅轮流出场,其中布莱德的视点最多。书中第三部分以作者莫里森的视点来呈现,只是为了行文的衔接方便,不带有强加色彩。总体上,莫里森自己作为叙述者的声音基本上不在场,每个作品人物眼中的现实世界都与众不同。读者在进行解读时应设身处地地站在不同人物的角度,真切感受巴赫金所说的杂语现象(heteroglosia)和对话性(dialogism)。

关于某些人物的命名颇带反讽意味。如布莱德的母亲甜甜(Sweetness),名字虽甜,对布莱德却不够关爱,反而以疏远和虐待使布莱德的童年充满了苦涩。布莱德自己改过的名字Bride意为“新娘”,这个温情脉脉的名字与布莱德后来几经波折的婚姻生活形成反讽。布克虽然知识渊博,性格缺陷却很明显,他冲动而偏执,仅从布莱德探访索菲娅一事就不辨明真相而离开,其名字Booker体现高智商与低情商的对比反讽。

莫里森每部小说正文之前都有一句副文本,以影射全篇。本书前面的副文本出自《路加福音18:16》:“让小孩子到我这里来,不要禁止他们。”与书名“天佑孩童”呼应。读者在欣赏作品时不可忽视副文本的作用。

应该说,四种反讽中读者的解释意义都有参与,但参与的程度不同,戏剧反讽和结构反讽所体现的读者解释意义最多,尤其是结构反讽。按照读者解释意义的参与度,可由低到高排列为:言语反讽→情景反讽→戏剧反讽→结构反讽。但归根结底,读者的解释意义始终是反讽符号表意的关键。

三、符号修辞与读者反应批评的对话

(一)解释意义彰显读者主导地位

从上面的分析可知,反讽的符号三元意义解读突出强调了读者的解释意义。赵毅衡给“意义”作过一个清晰简单的定义:“意义就是一个符号可以被另外的符号解释的潜力,解释即意义的实现。”[4]2可见,没有解释,就没有意义。狭义和广义反讽的解读最终落脚于读者解释意义,读者若未能领会若隐若现的意义冲突,则反讽效果不显著。反讽的符号修辞解读顺应了读者反应批评的话语体系。读者反应批评是对结构主义的文本中心论的反驳。欧洲的传统文学批评研究的中心有一个发展的过程,可描述为三个时期:作者中心论;作品中心论;向读者转向。严格来说,后一个时期的转向并非专注于读者本身,而是转向对读者以及作者、作品、读者三者的相互关系上[27]238。依据这样一种文学批评思潮,阅读文学作品不是被动和孤立的,而是一种创造性行为;缺乏阅读,文学作品就处于未完成状态。作为读者反应批评的理论核心的,是文学批评对读者地位的彰显。读者的阅读不是对文本的被动反应而是主动的再创造活动。一部文学作品和一段文学史,如果没有读者阅读经验的传递和调节,它们将丧失连续性和整体性,也就丧失历史生命和艺术价值,成为断裂孤立的“文献材料”。姚斯进一步强调“文学作品从根本上讲注定是为这种接收者读者而创作的”。一部作品的意义和价值并不客观地存在于作品之中,而是产生于一代代读者阅读经验的历史交流之中。一定程度上讲,文学研究都可以归结为文学史接受史研究,处于历史流变中的读者阅读最终决定着文学作品意义和价值。一部文学作品只有放在读者的期待视野不断对象化的过程中才会“真实存在”[28]33。

(二)读者从属于“解释团体”的规约

费什说:“意义既不是确定的以及稳定的文本的特征,也不是不受约束的或者独立的读者所具有的属性,而是解释团体所共有的特征。”[29]5既然是读者制造了文本的意义,那么不同的读者就必然会对同一文本制造出不同的意义,这样一来,文本的客观性和确定性被消解。虽然允许一百个读者眼里出现一百个哈姆雷特,但应避免毫无根据的随意诠释。我们在对反讽进行符号修辞解读时,读者的解释意义不是天马行空自由发挥的,读者可以说从属于“解释团体”的规约。

“解释团体”是一种理解结构,一种在集体意义上的自我(阅读)所依存的情势。具体说:“我们所进行的思维行为是我们已经牢固生成的规范和习惯所制约的。这些规范习惯的存在,实际上先于我们的思维行为,只有置身在它们之中,我们才可觅到一条路径,以便获得由它们所确立起来的公众普遍认可的而且符合习惯的意义。”可见,“解释团体”实际上是一个具有社会化的公众理解系统。在这一系统范围内,读者对文本的理解会受到制约;但它也适应读者、向读者提供理解范畴;而读者反过来使其理解范畴同其个人面对的客体(文本)相适应[29]6。

结语

本文依托的符号修辞理论视角主要体现为皮尔斯的符号三角思想,以及与之息息相关的符号三元意义。反讽在符号修辞观照之下,体现为意图意义、文本意义和解释意义之间的互相冲突。莫里森在《天佑孩童》中娴熟地运用各种反讽技巧,充分展示了意图意义、文本意义和解释意义之间的张力,而读者在欣赏和解读作品的过程中,必能感受到蕴含其中的文学性和陌生化效果。

皮尔斯符号三角中,解释项是最为重要的一环。因为“真相,是每个符号的最终解释项”[30]9。很多学者认为皮尔斯三分模式中的解释项其实就是解释者。一个符号的意义并不是存在于它自身,而是在对它的解释过程中产生的[31]56。读者的解释意义总是以追寻真相为目的,解释意义在符号三元意义中占主导性。

从新批评派对反讽的宽定义,经由符号修辞框架下的窄定义之后,有必要再次走向宏观,从而更能全面认识反讽的研究意义。根据赵毅衡的洞见,我们当下的时代是以“和而不同”的反讽时代为价值取向的。一旦进入反讽时代,就有幸进入一种较为理想的文化状态:只要理解并掌握反讽的根本品质,就可以让文化在适当的形式中维持很久,最后进入一种新的样式。于是,新样式不是拯救表意于水火之中,而是反讽的积极产物[32]13。反讽已不局限于文学作品的辖域,而将烛照整个社会生活。

注释:

(1)原英文书名为God Help the Child,内含虚拟语气。当前书名译法不一,如“上帝救助孩子”“上帝会救助那孩子”“神爱儿童”“天佑赤子”“天佑孩童”等。但根据作品名翻译的“关联省力语效”原则(侯国金《作品名翻译的“关联省力语效原则”——以Helen Chasin 的诗歌The Word Plum 为例》,载《解放军外国语学院学报》,2016年第2期,第106-114页),“天佑孩童”译法既关联了虚拟语气,又简洁,似最可取。

(2)亦可看成作者的意图意义,盖因作品人物由作者塑造。

(3)吴松江等译为“通篇性反讽”。