“阜阳发布”的阜阳城市形象建构修辞策略研究

2021-07-02余宁

余 宁

(阜阳师范大学 文学院,安徽 阜阳 236037)

当今的人们生活在被媒介包裹的环境之中,每一座城市的发展亦是如此。鲍德里亚提出:“拟象和仿真的东西因为大规模地类型化而取代了真实和原初的东西,世界因而变得拟象化了。”[1]341我们成长于新媒介化社会中,受媒介滋养,并透过媒介这双无形的“眼睛”不断打量、审视所处的城市,城市形象传播已然进入了一个话语体系与游戏规则全然不同的新媒体时代。

作为阜阳市委、市政府的“发声器”,“阜阳发布”组成了以微信公众号、官方微博为核心,以抖音号、今日头条号为辅助的政务新媒体矩阵,发布阜阳本地资讯、传播阜阳声音、服务阜阳市民,通过城市多元化修辞手法的建构,塑造出散发着“阜阳味儿”的城市形象。

一、“阜阳发布”中的阜阳城市形象透视

美国学者沃尔特·李普曼在《舆论学》(Public Opinion)一书中提到“拟态环境”(pseudo-environment),他认为:“‘拟态环境’是传播媒介通过对象征性事件或信息进行选择和加工、重新加以结构化后向人们所提示的信息环境。”[2]6媒介为大众编织起关于现实世界的虚拟图景,使其无意识地接纳并认可“媒介世界”,“阜阳发布”就为人们构筑了关于阜阳城市形象的“拟态环境”。

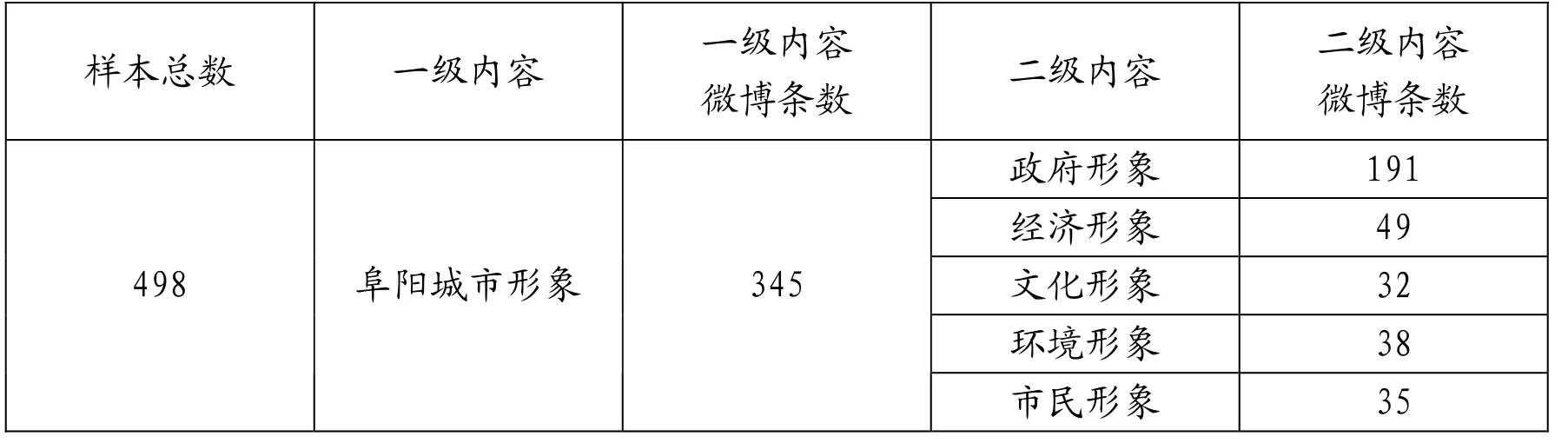

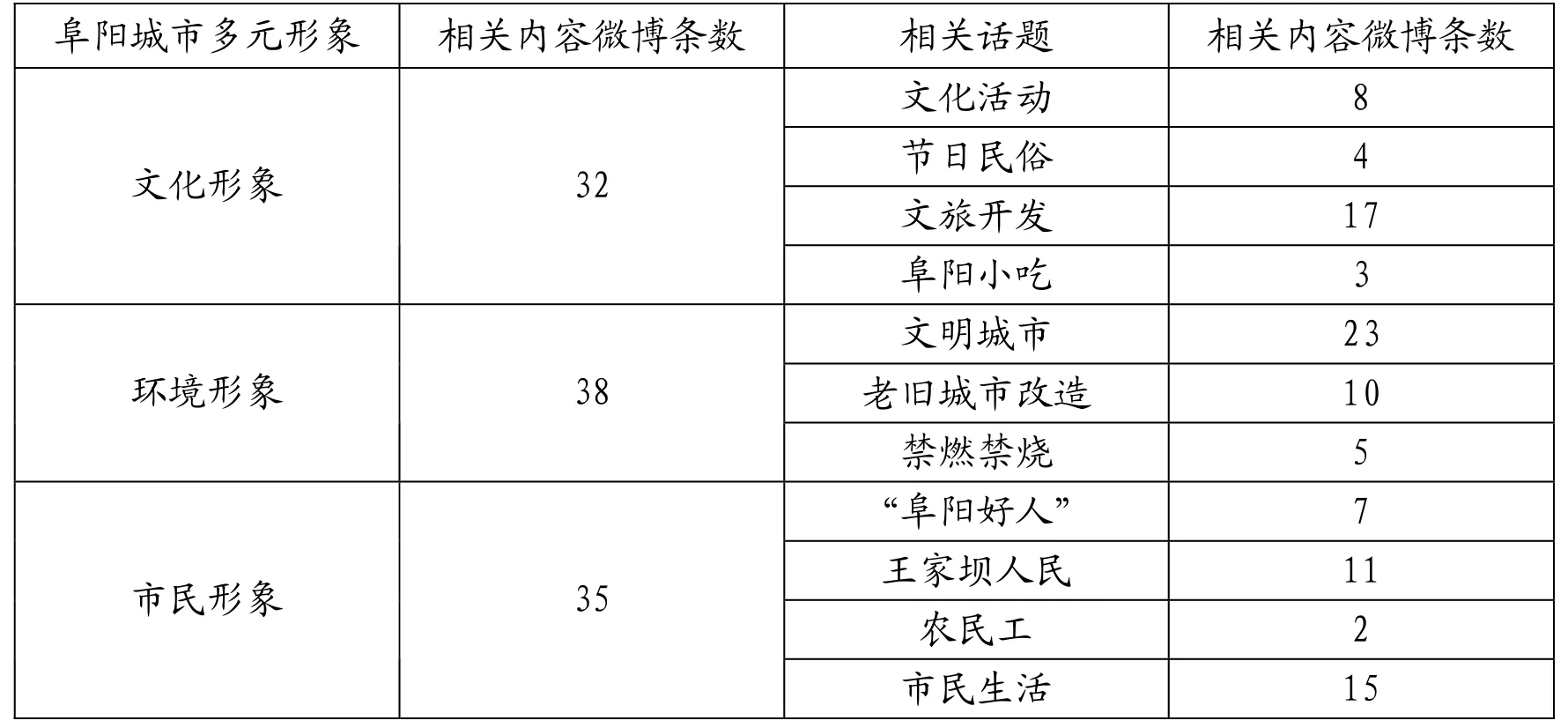

“阜阳发布”各平台内容和分发存在“一次生产,多渠道传播”的倾向,为避免研究对象同质化,本模块综合关注度、讨论度、文本可抓取性等因素,选取“@阜阳发布”官方微博为对象,通过循环等距抽样方法,以2020年1月1日为起点,截至2020年12月31日,共计3931条内容,每隔8天抽取1天的微博作为样本,研究样本数共498条。结合研究对象,本文认为,一个城市的方方面面会通过不同的媒介议题折射而出,据此,对498条抽样微博中关于“阜阳城市形象”的内容进一步细分,梳理如下:

表1 “@阜阳发布”中关于阜阳城市形象的内容分类

(一)以为民服务、高效务实的政府形象为修辞核心

作为城市的管理主体,政府的决策水平、施政能力及工作作风直接代表着一座城市的政府形象。地市级政务新媒体“阜阳发布”依靠党政机构建设而成,掌握一手信息资源,通过传播官方话语、解读权威方针政策、回应市民关切等形式,借用多样化修辞呈现,满足大众对于阜阳城市信息的基本需求,始终注重对阜阳政府形象的良好塑造和呈现。

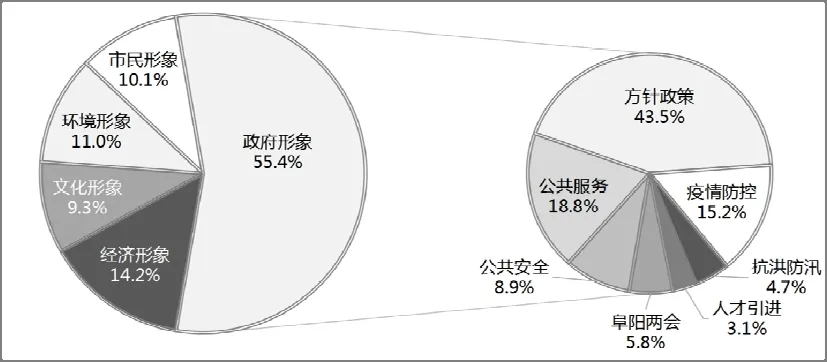

恩特曼在进行“框架理论”的相关研究中指出:“框架,就是将某些关键词、常用语挑选出来,在报道中特别处理,反复强调事实。”[3]6-27在新闻文本修辞中,所选用的高频关键词很大程度上能够折射出媒介的立场与情感倾向。据图1可知,在“@阜阳发布”中关于“政府形象”的内容里,“方针政策”占43.5%,比重较大,涉及司法、就业、房产、教育、医疗等方面,积极为民众传达与解读国家政策方针,指导市民有序生产生活。同时,关于“公共安全”与“公共服务”的内容较多,常设#阜阳天气#、#阜阳交通#、#阜阳身边事#、#特别提醒#、#阜阳两会#等话题,及时为民排忧解难,体现出阜阳市委、市政府人性化管理的正面形象。2020年阜阳市委、市政府前后经历了两次突发性事件的考验——新冠疫情和淮河洪灾,“疫情防控”及“抗洪防汛”成为“@阜阳发布”的焦点话题,头条文章《阜阳市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控应急指挥部通告》、话题#阜阳防汛第一线#凸显出特殊时期政府实干为民、科学化管理的工作作风。

图1 “@阜阳发布”中关于阜阳城市政府形象的内容分类

(二)以阜阳“名片”、潜力之城的经济形象为修辞重点

经济形象是城市形象建构的物质基础,经济发展的实力与潜力也决定着城市发展的格局与走向。正如提到深圳,我们会自然而然想到改革开放后沿海城市经济的迅速崛起,提到杭州,大家会将其与“电商之都”这修辞符号联系起来,提到贵阳,“大数据产业集群”“中国数谷”等关键词紧随其后,城市形象的塑造需要借助修辞手段凝练出这张经济“名片”,以此见证发展的足迹。阜阳,颍州古城,皖西北的重要门户,淮海经济区的重要组成部分,需要一张带着阜阳地方发展特色的经济新“名片”,以高质量的发展叩开新时代大门。

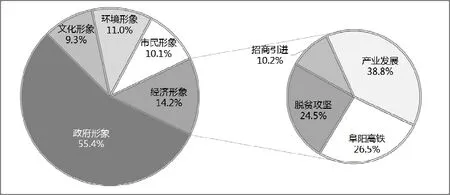

图2 “@阜阳发布”中关于阜阳城市经济形象的内容分类

2019年底,阜阳高铁开通,陆运、空运发展齐头并进,为城市注入了新鲜血液与活力。通过对样本的梳理,可以看出“阜城规划新添一座高铁站”“‘铁公机’累计发送旅客74.5万人次”“阜阳火车站国庆黄金周增开旅客列车151列”等相关内容报道时常出现,高铁让阜城经济发展驶入“快车道”。2020年,为打赢阜阳脱贫攻坚收官之战,“@阜阳发布”发布大量文章,“摘帽”“扶贫干部”“脱贫群众”作为高频词汇时常出现,脱贫的同时更要大力发展经济产业,“招商引进”“产业发展”等关键词为阜城贴上了一张蕴含着发展潜力新“名片”。

(三)以文明城市、文旅创新的多元形象为修辞补充

城市的主体是人,城市发展本质上是文化积淀的过程,是人类文明的“容器”[4]25。建一座物质之城容易,建一座精神之城却很困难,塑造城市形象的归属在于获得社会大众的认同,城市文化形象、环境形象与市民形象就是大众认同感生成的源动力。

据表2所示,2020年阜阳迈入全国文明城市行列,“@阜阳发布”推出#创建文明城市 我们在行动#话题,记录文明创建中老旧小区整治、街巷改造、农贸市场升级等行动,发布“人民城市人民建 人民城市为人民”主题海报,全国文明城市,看阜阳。与此同时,在“文旅热”的驱动下,政府发行“阜阳文旅惠民卡”,“@阜阳发布”大力推动阜城文旅创新,[阜阳市将大力发展旅游产业][国庆·金秋丨安徽文旅百条精品线路产品推荐][阜阳:“颍淮善郡·大美阜阳”2020阜阳全域旅游推广月来了]等文章印证着阜阳蓬勃向上的文化形象。而阜阳市民是城市最好的形象大使,为塑造良好的市民形象,“阜阳好人”“王家坝人民”“农民工”等词语频频出现,将阜阳的多元化精髓融入其形象的建构之中。

表2 “@阜阳发布”中关于阜阳多元城市形象的相关话题

二、“阜阳发布”城市形象构建的修辞策略

修辞是运用话语手段进行说服以赢得信奉或说服的话语实践[5]29,它将特定的符号和文本纳入有共通意义空间的语言结构中,去赋予其意义。修辞为城市形象的建构提供了文本支撑,同时也建构起受众对于这座城市的记忆与情感,“阜阳发布”作为阜阳城市形象传播的媒介与载体,是大众认识和了解阜城的“桥梁”。

(一)多元化视角解构城市故事

城市形象的叙事视角是指观察和讲述城市人物、城市风貌和城市故事时的特定角度,不同的叙事视角有着不同的传播效果:第一人称经验视角从“我”出发,直接与受众进行情感上的沟通与联系,更易产生共鸣感;第三人称叙述视角从“他”出发,以身临其境的观察和认识加强文本的真实性。“阜阳发布”从选题到文本,采用了第一人称与第三人称相结合的多元化叙事视角,既提供娓娓道来、亲近自然的“江湖”声音,也提供开诚布公、持重从容的“庙堂”声音。

城市市井中鲜活而琐碎的片段是一座城市最精彩的瞬间,离开了宏大的修辞手法,用第一人称的平民视角走入这座散发着“阜阳味儿”的城市是“阜阳发布”较常采用的方式。2020年7月7日,“阜阳发布”抖音平台发布短视频#在阜客商看阜阳#,福建客商郑朝显讲述了自己的小作坊摇身变成大厂房、扎根阜阳、他乡成故乡的奋斗故事,没有空洞的成功致富经,没有一味地高唱赞歌,最真实的诉说反而最动人。而对关系着阜城人民衣食住行的公共议题时,“阜阳发布”则更常使用第三人称的官方视角为群众答疑解惑,描述阜城身边事,“贫困群众家门口挣票子”“颍上:脱贫户的‘新’愿景”“村里的喜事:隔屏感受摘西瓜的喜悦”等内容从“他者”从出发,看待阜城人一步一脚印,共创阜阳靓丽乡村风景线。

(二)多类型修辞描绘城市图景

结构构成文本的骨架,将各要素有规则、有主次地进行填充,从而使文本有血有肉、引人入胜[6]213。城市形象的修辞结构,基于城市政治、经济、文化等特定主题进行宣传,内含发布者的隐性媒介立场,去强化受众对于城市形象的认同。“阜阳发布”多采用碎片化结构和聚焦化结构描绘“颍淮善郡·大美阜阳”的城市图景。

碎片美学是我们这个时代所亟需的[7]36-46,新媒体传播环境改变了受众的阅读习惯,信息碎片化、媒介碎片化、受众碎片化,面对屏幕一“划”而过已成常态,因而生产者需要对内容进行重点的摘取和组合式的呈现。以“王家坝闸开闸蓄洪”议题为例,“阜阳发布”中有关该议题的报道细分成多个自议题(见图3),从汛期、抗洪、安全、其他方面着手直击王家坝,各部分相互呼应、互文见义,全方位展现王家坝,实时发布,碎片化报道。

图3 “阜阳发布”中“王家坝开闸蓄洪”报道议题细分

任何内容,人们都无法事无巨细地诉说和照看,而需要在一定目的的指导下有意或无意地保留一些,抛下另一些;强调一些,削弱另一些,这种选择和突显,就是聚焦[8]168。阜阳需要被大众看到并被接受,而“阜阳发布”另辟蹊径,聚焦于小人物、大叙事,“阜阳老爷爷攒鸡蛋送护士”“消防员遇上朴实老人,这就是人间温暖”“电影放映员坚持放映43年:只有一个观众也要放完”讲述的是普通市民,呈现的是温暖城市,以情传意,人间烟火,才是阜城最迷人的图景。

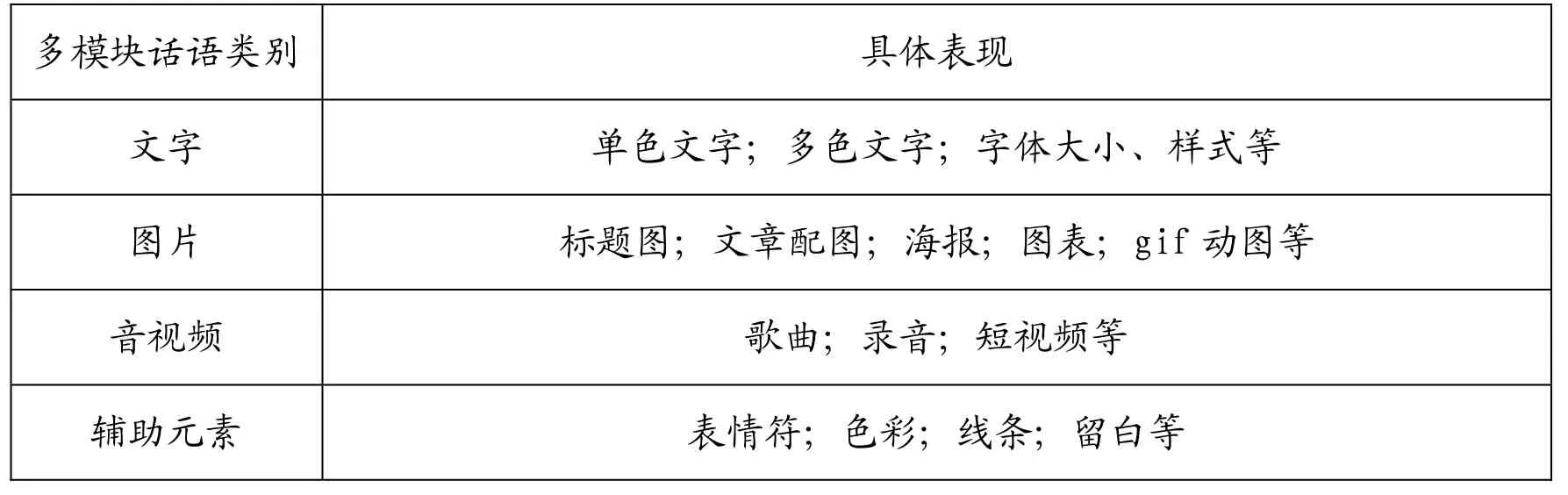

(三)多模态话语传播城市声音

媒介融合下,信息传播活动“多模态”趋向明显,话语不再以单一的文本形式呈现,图像、声音、表情、手势等成为文本的代指符号,协同修辞,共同完成意义建构[9]79。政务新媒体中信息的传播和传播的信息有显著的权威性、专业性、科学性特征,是受媒体、平台、受众、管理部门等多方力量“规划”后的“产物”,需满足多样需求,担当起多重角色,因而更具有多模态话语修辞特性。

以“阜阳发布”微信公众号为例,对其进行话语分类如表3,可以发现该平台密集使用文字、图片、音视频、辅助元素等多模态话语,并进行组合运用,充分关照受众的不同认知与偏好。高阅读量文章《明起!阜阳天气要反转了》全文共194字,内容精炼,但综合使用了文字+图片+表格的话语样式,对“气温回升”这一信息要素进行可视化传播,读者一目了然,大大提升了阅读的观感与质感,官方话语也实现了“扩音式”地传达。

表3 “阜阳发布”微信公众号多模态话语分类

三、“阜阳发布”城市形象构建的修辞偏差与消解

城市形象是一个包罗万象的概念,是一系列信息符号塑造而成的集合体,传播通过符号形态的建构、理解与利用创造了现实,并使现实成为一种存在[10]8-13。“阜阳发布”作为城市形象传播的“把关人”,基于其自身的媒介立场和媒介情感进行阜阳城市形象的构建与传播,会存在媒介形象塑造的修辞偏差,媒体误读、媒体偏见无法进行有效规避,因而消解此种现实偏差性,探究其修辞表达背后的意识形态尤为重要。

就媒介效用而言,“阜阳发布”应承担的是匡正城市形象的“舆论场”职能,当出现有关阜阳的正面话语时,及时反映,迅速发声,扩音传播,当出现不利于阜阳形象塑造的负面话语时,要及时对城市形象进行修补、矫正和修复。当下“阜阳发布”的内容报喜太多、曝光不足,城市建设成绩、环境治理成果、惠民利民之举等议题成为报道主体,习近平总书记在《把握好新闻工作的基点》一文中指出:“舆论引导和舆论监督是社会主义新闻事业的两大功能。”[11]80塑造城市形象既要通过媒介宣传,引导社会舆论,弘扬城市精神,提升城市品质,也要充分发挥媒体的监督促改功能,亮剑揭丑,敢于发力,以积极、建设性的心态修正负面话语,消解形象构建中的偏差。

在以受众为中心、以情感为纽带、以社会化传播为特征、多种媒介渗透融合下的新媒体时代,媒介对于城市形象的构建需要使用多元化的城市文化符号进行修辞加工,以纵向思维挖掘城市的过去、现在与未来,延伸城市文脉,彰显城市个性。而“阜阳发布”受制于传统媒体时代的宣传导向,尚未完全突破固有的报道定势,将更多的关注点落在了政府形象与经济形象的塑造上,对文化形象的塑造发力不足。文化是城市的灵魂,政府形象、经济形象的构建必须将城市文化理念与精神内涵糅合其中,用文化粘合起城市的发展脉络。同时,良好的政治面貌、经济面貌也在不断充实着城市的文化内核,书写着城市的崛起历程,使城市更加丰满、动人。此外,文化形象的塑造更能展现城市日常生活图景,“家乡”是这座真实存在的城市,更是无数居民关于这座城市的记忆与情感,使用修辞手法塑造出阜阳文化形象,有助于唤起大众成长记忆,形成情感共鸣,产生心理接近性与认同感,实现城市形象传播效果的最大化,让城市形象塑造得出、传播得开。

结语

2018年12月27日,国务院办公厅印发《关于推进政务新媒体健康有序发展的意见》,提出全面推进政务新媒体有序健康发展,努力建设利企便民、亮点纷呈、人民满意的“指尖上的网上政府”[12],至2022年,形成全国政务媒体规范发展、融合发展、创新发展的新格局。未来媒介与城市的连接越发紧密,城市形象将会在各种“媒介场景”中加以重组,因而对一座城市的理解越来越依赖于媒介符号的修辞呈现。

“阜阳发布”,新平台,新讲述,一定程度上打破了传统城市形象官方体系下的固定性、单向性模式,创新整合传播修辞范式,赋予新媒体官方话语权,通过展现城市生活中每一个场景进行阜阳城市形象的表达,对阜阳进行多维度的记录与复刻,促使群体认知转化成群体认同,“官方”声音与“民间”声音共振,提升阜阳城市声誉,为阜阳贴上具有地方发展特色的城市新“标签”。但如何消解媒介报道中城市形象构建的修辞偏差、延伸城市文化脉络,仍是未来“阜阳发布”需要回答的重要问题.