论中国古代“故事”的双重含义及其语义源流

2021-07-02张頔

张 頔

(华东师范大学 中文系,上海 200241)

“故事”作为名词性词语,在中国古典文献中被广泛使用,这一词语在传统语境下的含义内容十分丰富,不完全等同于今人所谓的故事内涵。受到西方故事学研究的影响,今人通常将故事理解为“story”:“指按实际时间、因果关系排列的事件”[1](P4),强调能够引起人们兴趣的且情节性较强的事件,因此“故事”也被翻译为“plot”。受情节观念的影响,对“故事”一词的理解在现代西方或当下中国的语境里呈现出较为稳定的态势,无甚疑义;但是如果在中国古代文学的传统语境中探究“故事”一词的源流异变,那么“故事”的情节性特征仅是其含义发展过程中的一个环节,因为中国古代“故事”有其特殊的历史渊源与所指对象。

想要解决这一看似简单却又复杂的问题,需暂时规避现代西方所普遍拥有的故事观念,而从中国传统故事语义出发进行探究。中国古代“故事”的内涵与指称对象在不同历史时期呈变化之态势,可按照“制度”含义与“事件”含义两条线索进行梳理:一是作为史家的专有名词,指制度章程,其相关含义与文化属性十分丰富;二是作为“事件”含义的词语,“故事”的趣味内涵较为明显,且表现出变化发展的态势。现有研究多表现为纯史学研究,对“故事”一词的双线含义与源流关系的分析相对不足,文学视域下对中西方“故事”本质之差别的研究比较缺乏。本文着重厘清“故事”一词的语义源流,探究这一词语的历史文化内涵。

一、作为制度之“故事”的相关内涵

从古典文献对“故事”一词的记载情况来看,其自汉代起被频繁使用,作为史家专有名词,指制度和章程,多被运用于记载政治和法律的史书语境。“故事”一词大量出现在《史记》《汉书》中,《东观汉纪》与《论衡》等文献对此也有提及,这些文献大多以“故事”的形式来引用一则制度或法令,借以引出一段论述。自汉代后,“故事”之制度章程含义得以延续,成为史家笔下的固定含义。如《史记·三王世家》:“臣请令史官择吉日,具礼仪上,御史奏舆地图,他皆如前故事”[2](P2110),言其他事宜都依照先前的典章制度来办理。《汉书·孔光传》:“光以高第为尚书,观故事品式,数岁明习汉制及法令。”[3](P3353)“观故事品式”意思是考察前代的典章制度。《论衡·程材篇》:“五曹自有条品,簿书自有故事。勤力玩弄,成为巧吏,安足多矣?”[4](P541)与前文用法相同。刘勰《文心雕龙·章表》云:“章表奏议,经国之枢机,然阙而不纂者,乃各有故事,而在职司也。”[5](P407)意思是章表奏议这类文章的存放,各有规制,分别保管在相关官府单位里,可见身为文学家之刘勰已将“故事”的制度含义视为约定俗成。《说文解字》曾论“事”字云:“事,职也。从史,之省声。”[6](P624)“事”之本义为职官,而“史”又指“记事者”,即掌管政令文书之职,可见“故事”制度章程之义是这一语词的原始内涵,意思等同于“曾经的记载”。

“故事”还能够表示与上述法制典式相关的多种内容,具有“指代”功能。 晋时葛洪《抱朴子外篇·疾谬》记载了“杂碎故事”的用法:“若问以坟、索之微言,鬼神之情状,万物之变化,殊方之奇怪,朝廷宗庙之大礼,郊祀禘祫之仪品,三正四始之原本,阴阳律历之道度,军国社稷之典式,古今因革之异同,则怳悸自失……强张大谈曰:‘杂碎故事,盖是穷巷诸生,章句之士,吟咏而向枯简’”[7](P635),“杂碎故事”表示琐碎的旧事,以“故事”一词囊括了前文诸事,具体来说就指代前文所提及的“微言、情状、万物、大礼、仪品、原本、道度、典式”等。

值得注意的是,在汉代及其以前,多数文献并未直接使用“故事”一词,而是以“旧服”“成事”“旧事”等词语来表达“制度”的含义。例如,《尚书·盘庚第六》 有载:“盘庚斅于民,由乃在位,以常旧服,正法度。”疏云:“旧服,谓故事。”[8](P224)意思是盘庚为使臣民迁移至他地,运用先王的制度政令来整顿纲纪,“旧服”与“故事”均指已有的规定和法度。《尚书》《周礼》还运用“比”字来强调“故”的含义,例如《尚书·吕刑第廿七》载:“上下比罪,无僭乱辞。”注云:“小大犹轻重。已行故事曰比。”[8](P537)《周礼·大司寇》载:“凡庶民之狱讼,以邦成比之。”注云:“邦成,谓若今时决事比也。”疏云:“邦成是旧法成事品式,若今律其断事皆依旧事断之,其无条取比,类以决之。”“言上下之罪,律有成事,及条目所无,比附而行之”[9](P2757)。可见在古时法律条文还不完备的情况下,皆依照曾经发生过或者判定过的案件来定罪,“比”具有对照并参考已有案例、经验的意味。再如,汉代王充《论衡·书虚篇》也以“成事”指代“故事”:“成事:桀杀关龙逢,纣杀王子比干。无道之君,莫能用贤。” 王念孙《汉书杂志》解释“成事”曰:“行者,往也,行事即往事,亦作近事,亦作故事。”[4](P193)

可见,这些案例中的“旧”“成”“比”“近”都强调了“故事”之“故”的含义,制度是已经形成的官方法令,是能够供人参照的品式章程,“故事”之“故”强调的正是这一时间内涵,指已有、已行、旧有或曾经之义。所以,经“制度”含义引申出的具有时间意味的“故事”,还指已有的案例、旧例。如《史记·龟策列传》记载:“人民得名龟,其状类不宜杀也。以往古故事言之,古明王圣主皆杀而用之。”[2](P3228)“以往古故事言之”即按照以往案例来说。

与制度章程之时间意味相关,“故事”还有“典故”之义,指与典章制度或历史事物相关的出处或缘由。例如,唐代李涪撰《刊误》记载“都都统”称号的由来:“梨园使奏曰:‘三十人皆都知,职列既等,不能相上下。’乃命李可及为‘都都知’。此则故事也。”再如唐段成式《酉阳杂俎》使用“茄子故事”一词:“成式因就节下食茄子数蒂,偶问工部员外郎张周封茄子故事,张云一名落苏……岭南茄子,宿根成树,高五六尺,姚向曾为南迁使,亲见之。”[10](P186)《太平广记》卷四百一十二“草木”类下收录此条记载,名曰“茄子故事”,详细记述茄子这一食物的品貌特征和药用价值等信息。

根据以上回顾,可见作为制度含义的“故事”存在一批与之相关的内涵,在史家体系下具备了“品式章程”“案例”“旧例”“典故”等衍生含义;与此同时,“故事”还具有“指代”这些近源含义的功能。史家体系下的“故事”内涵长期存在于历史文献中,呈现相对稳定的发展态势。

二、作为事件之“故事”的虚实、雅俗旨趣

在古代中国,即使是作为事件之“故事”,也不能与当下西方的“故事”内涵等而论之。作为事件含义的 “故事”体系,其“指代对象”在不断演化。文学视域之下的“故事”更加强调事件的“价值趣味”,“虚与实”“雅与俗”等审美风格在“故事”的语境下不断流转,其由“客观真实的事件”发展为“虚构的事件”、价值旨趣也由“雅”向“俗”发展。

在史传文学中,“故事”指客观真实的历史事件。司马迁《太史公自序》云:“余所谓述故事,整齐其世传,非所谓作也。而君比之于《春秋》,谬矣。”[2](P3299)司马迁“述故事”与孔子著《春秋》云“述而不作”具有类似的道理,强调编写史书是将历史事件完整地记录保存,这一过程并非自我加工创作,“非作”与“不作”均体现了历史书写的“信”“实”原则。《续资治通鉴长编》言:“如今者,伏遇编修先帝一朝大典,及纂述故事以立传,臣等以谓不可不明辨直书,传信后世,谨疏列九事,以考是非。”[11](P9617)史官为人物立传需要采集人物事迹,对待这些事迹必须持“明辨直书”的态度。由此,“故事”指那些真实的朝政事务或政治事件。如“苏秦既死,其事大泄。齐后闻之,乃恨怒燕。燕甚恐。苏秦之弟曰代,代弟苏厉,见兄遂,亦皆学。及苏秦死,代乃求见燕王,欲袭故事”[2](P2266)。意思是苏秦之弟承袭了苏秦从前的纵横事业。

约至唐代,作为“事件”含义的“故事”一词被文人大量使用,“故事”所指代的内容也渐次增多,众多文学作品都广泛地使用“故事”来指旧事和事迹,不难看出文人笔下的“故事”更加强调“故事”之“事”。例如,白居易《题诗屏风绝句并序》云:“由是掇律句中短小丽绝者,凡一百首,题录合为一屏风……则安知此屏不为好事者所传,异日作九江一故事尔。”[12](P361)这首诗前小序中“故事”指一段旧事与佳话。《泛太湖书事,寄微之》:“书为故事留湖上,吟作新诗寄浙东”[12](P538),意思是将眼前所见的太湖胜景,记载在湖中石上,来留作纪念,这里“故事”指太湖风景。独孤及《阮公啸台颂并序》云:“余采其故事之存于糟粕者,勒而为《啸台颂》。”[13](P55)此处“故事”指事迹。高适《秦中送李九赴越》:“谢家征故事,禹穴访遗编”[14](P2239)指访问谢安居住于会稽的遗迹,“故事”指遗迹。柳宗元《种柳戏题》:“谈笑为故事,推移成昔年。”[15](P467)意思是随着时间的推移,当下的谈笑都将成为往事,“故事”指往事。可见,唐代文学作品能够总结出的“故事”含义,大致包含了往事、旧事、遗迹、事迹等,这层意思与故事的现代含义越来越接近。

由此可知,早期古人所谓的“讲述故事”,其实是如实地复述与记录事件,“故事”具备“历史事件、事业、旧事、事迹、遗迹、往事”等内涵。“故事”的价值趣味,指向“真实发生的事情”的客观意味,展现了由“故”向“事”的发展倾向。其后,伴随文人对“故事”一词的大量使用,故事的价值与内涵逐渐由“实”至“虚”发展。

唐代以后,古人对“故事”的记叙方式有了明显转变,体现为:“故事”不再是纯粹客观的铺陈,而追求生动形象的效果,“故事”的作者有意识地对人物事迹进行删选。传记作者更加热衷于挑拣那些能够博得人们兴趣的事迹进行撰写。例如,明张志淳撰《南园漫录 后汉书》云:“范晔《后汉书》盖出为宣城太守,不得志,乃删众家后汉书为之。……诚使七家旧列于汉书,晔亦当删去之,而载之至今,人皆喜谈,以为故事,殊不可晓!”[16](P531)张氏褒扬了范晔因不得志而删去一批事件的行为,其他人物传记所记载的事件流传至明代而成为“故事”,此处“故事”指那些能够引起读者兴趣的并且具有“喜谈”功能的事件,可见张氏已经意识到以读者为本位的故事之功能价值。再如,有“虚设故事”的记载:“扬州人语音清,讥泰州人音浊,有虚设故事以嘲泰人云‘泰州南门高桥下(南,扬呼作难,泰人呼作乐),有个坛子(坛,扬呼作谈,泰人呼作团),坛子里有条蛇(蛇,扬呼聂平声,泰人呼沙),二丈二尺二寸长(二,扬呼耳去声,泰人呼作依)’未免谑而近虐。”[17](P95)可见,“故事”也具备了虚拟的意味,此种举动的目的是利用扬州人特有的口音腔调,编成歌谣以博人一笑。

宋元时期,说话技艺繁荣,“故事”借助通俗小说和戏曲的普及而发展,成为俗文学不可缺少的一个“附件”。 “小说”(通俗小说)与“故事”的关系最为紧密,“小说”通常被认为是整理加工“故事”的载体。宋代罗烨《醉翁谈录》曾云:“试将便眼之流传,略为从头而敷演。得其兴废,谨按史书;夸此功名,总依故事。如有小说者,但随意据事演说云云。”[18](P2-3)“据事演说”即依照历史故事而敷演出一段情节性强、生动有趣的文辞,这种现象反映了“故事”通过说话艺人之口,被二次加工与再创造的现象。宋胡仔《苕溪渔隐丛话后集》指出:“余尝谓小说载事,好为附会,以耸动人观听,使读之者忘倦,每窃疑之。凡言花卉,必须附会以妇人女子,如玉蕊花则言有仙女来游,杜鹃花则言有女子司之……凡此之类,其言怪诞,无可考据,诚是虚撰,不足信矣。”[19](P637)胡氏明确指出了“小说”是如何加工处理“故事”的:“小说”是以读者为本位,为达到“忘倦”的娱乐效果从而增强“故事”的可读性,所以有意虚构故事情节,在这个过程中还形成了某些为人们熟知的文化意象。早在唐代,就有这种为达到娱乐的目的而敷演故事的记载:“南史徐妃善妒,元帝嫉其所行,赐死,制《金楼子》以述其淫行,《调笑金楼子》者,谓如今世评说弹词家,以淫词小说演述故事,以为调笑耳。”[20](P477)可见确实有弹词说书艺人为“调笑”而演述故事的行为。

明清时期的通俗小说,蔚为大观,“故事”的情节性及其生动形象的现代特征在这一时期彻底迸发。“小说”一词成为“故事”的限定语,其规定着“故事”的审美价值和雅俗趣味,此时“故事”也彻底成为了“小说”这一文体之附庸。明代冯梦龙《喻世明言》辑选了这样一段故事:“只见真人端坐于盘石之上,见升、长坠下,大笑曰‘吾料定汝二人必来也’这几桩故事,小说家唤做‘七试赵升’。”[21](P113)可见“小说家”将零散的人间事迹升格为便于记叙的文辞,这一做法是对“故事”的整合,使其更加具有文人化特征,同时“小说家”能够使原本零散的故事语言变得有条理:“第一试,辱骂不去。第二试,美色不动心。第三试,见金不取。第四试,见虎不惧。第五试,偿绢不吝,被诬不辨。第六试,存心济物。第七试,舍命从师。”[21](P113)

清代有一批小说作品出现了将“小说故事”连用的情景:“话说这部小说故事,出在大明正德年间。自从武宗皇帝以来,风调雨顺,国泰民安,这也不在话下。”[22](P3)“忽背后一人大言曰‘明朝人画本朝小说故事,大是奇谈’,言罢,悠然而去,二人面赤不能作一语”[23](P138)、“中五幅,一男三女,面目差同,沉吟道‘大约是画个小说故事’,史天然笑说‘勿差’。随指一女道‘耐看,有点像文君’,大家一笑丢开。”[24](P198)等等。这几则材料都以“小说”来修饰限定“故事”,这种形式传达给读者两个信息:一是小说一词规定了故事的价值功能,故事具备了生动形象、情节鲜明的特征;二是故事成为小说的附属品,成为通俗小说表现与表达的材料来源。

综上所述,作为事件含义之“故事”在文史作品中,经历了由“客观记叙”到“虚设演绎”的应用过程。起初经司马迁等史家之手,指那些真实客观的历史事件,此时“故事”的叙事方式是“实录”;其后经文人之手,“故事”之“故”的意味渐渐削弱,而“事”的意义渐次增强,“故事”从客观的人物事迹含义,发展为富有表现力而生动形象的事件含义。其次,与通俗小说、说话技艺相关联的“故事”指:被通俗作者加工过的、经说书艺人口传的、具有虚构性质的事件。 “故事”的演述离不开唐时的弹词艺人与宋时的说书艺人,他们服务于民间的观众读者,为达到娱乐的效果而有意加工、整改故事,这些“故事”或是历史事件,或是客观的事物,含有“俗化”的倾向,“故事”之依附属性较为明显。明代王罃《群书类编故事》辑录了十八类主题的故事:“天文””时令”“地理”“人物”“仕进”“人伦”“仙佛”“民业”“技艺”“文学”“性行”“人事”“宫室”“器用”“冠服”“饮食”“花木”“鸟兽”,可见文人对“故事”的理解与运用已经非常成熟了。

三、“故事”双重含义之分流及其原因

梳理“故事”在中国古典语境下的语义流变,反映了这一语词暗藏的文化意蕴和文史变迁,制度“故事”与事件“故事”背后的含义体系,代表了中国古代“故事”发展之特殊理路。“故事”的双重含义在历史时期内并行前进,但并非独立发展,显然二者还存在一定的关联。不难发现,“事件”含义一脉的“故事”其实是“制度”含义发展过程中的一个分支,它分流了“故事”一词的史家专有含义而向文学体系迈进。那么,为何约自唐代起“故事”之事件含义在文学视域下被广泛使用?“故事”双重含义之分流的节点又为何呢?唐宋时期史志目录始设“故事类”,经《隋书·经籍志》《新唐书·艺文志》《宋史·艺文志》《四库全书总目》的著录与混杂,关于“故事”含义双重性的问题的讨论跃然纸上。例如,以郑樵为代表的史评家直接提出“古人故事”与“近人故事”之差别,展现了文人史家们对“故事”双重含义认知的区隔。从目录学角度横向考察“故事”含义之变,对于解决双重含义之关系问题有所助益。

第一,“故事类”是史部之下的独立类目,最早体现在《隋书·经籍志》“旧事类”中,其小序勾勒了史部“故事类”形成与演进的轨迹:

古者朝廷之政,发号施令,百司奉之,藏于官府,各修其职,守而弗忘。春秋传曰‘吾视诸故府’,则其事也。周官,御史掌治朝之法,太史掌万民之约契与质剂,以逆邦国之治。然则百司庶府,各藏其事,太史之职,又总而掌之。汉时,萧何定律令,张苍制章程,叔孙通定仪法,条流派别,制度渐广。晋初,甲令已下,至九百余卷,晋武帝命车骑将军贾充,博引群儒,删采其要,增律十篇。其余不足经远者为法令,施行制度者为令,品式章程者为故事……搢绅之士,撰而录之,遂成篇卷,然亦随代遗失。今据其见存,谓之旧事篇。[25](P967)

“旧事类”专门收录那些与品式章程、制度政令内容相关的书籍,其与“故事”的制度含义一脉相承。古代朝廷颁发的政令,有专门机构负责记录并保存,这些政令包括法令规定和契约文书等内容,由史官整理成集进行保管。汉代史官对这些政令的分工和管理逐步细化,在整理法律条令、规章制度和礼仪章程的方面都有较为完备的成果。晋代史官开始对一批政令的内容进行筛选和删减,还能够做到“博引群儒,删采其要”,可见在这一时期,史官已经有意识地甄别和整理史料了,且他们还能广泛引证儒生的观点来追求史料的客观与准确,删减糟粕来追求史料的完美与精细。这些与政令内容相关的史料,按照一定规则进行了划分即“品式章程者为故事”,可见这一时期对“故事”的认知依然侧重对其制度章程含义的继承与发展。

第二,史部“故事类”自《隋书·经籍志》起设立,至《四库全书总目》改入“政书类”而消亡,《四库全书总目·政书类序》载:“史家著录,大抵前代事也。《隋志》载《汉武故事》,滥及稗官;《唐志》载《魏文贞故事》,横牵家传,循名误列,义例殊乖。今总核遗文,惟以国政朝章六官所职者入于斯类,以符周官故府之遗。”[26](P693)可见,针对“故事”与“小说”“杂传”等类目混杂的状况,《四库全书总目》以“政书类”取代“故事类”,以“国政朝章”为标准,维护了典章制度书目的纯净内涵。那么,“故事类”混杂著录的过程究竟为何呢?

第三,对“故事类”著录纯洁性的反思与质疑,宋代郑樵早在《通志·校雠略》中便有相关讨论,力求辨清“近人故事”与“古人故事”的差别:

按《汉朝驳议》《诸王奏事》《魏臣奏事》《魏台访议》《南台奏事》之类,隋人编入刑法者,以隋人见其书。若不见其书,即其名以求之,安得有刑法意乎?按《唐志》见其名为奏事,直以为故事也,编入故事类,况古之所谓故事者,即汉之章程也,异乎近人所谓故事者矣,是之谓见名不见书。[27](P832)(郑樵《通志·校雠略》)

郑樵明确地区分了作为“史家专有名词”的故事,与“通俗意义”之故事的差别,批判地指出编书人常混淆二者含义的做法。“故之所谓故事”专指品式章程,“近人所谓故事”则指有情节的事件,郑樵维护了“故事类”书目的纯洁性和史部类目的准确性。同时,他还注意到《新唐书·艺文志》“故事类”机械地收录那些以“事”为名的书目,指出史官按照“书目名称”为其归类的不当做法。诚然,《新唐书·艺文志》“故事类”围绕着制度章程主题,收录了一批记载相关“人物”和“事件”的书目,如《凌烟阁功臣故事》《文贞公传事》《文贞公故事》《魏文贞故事》《文贞公事录》《彭城公故事》;另有一批书目以“事迹”命名,如《张九龄事迹》《李渤事迹》《杜悰事迹》《吴湘事迹》等。这意味着宋以来的“故事类”容纳了“情节”和“事件”的元素。

第四,古人争论的焦点集中于“故事”之情节属性问题。唐宋时期为“故事”内涵多样化的关键时期,具体原因可从以下两个方面探析:

1. 与中国古代制度史上“故事”一词“指代对象”的更迭有关。魏晋时以“故事”命名的史籍,大多与官方撰写律令活动相关,而后“南朝梁蔡法度主持立法时将‘故事’改为‘科’”[28],唐后更有以“格”“断例”等词语作为法律典籍名称的用法,一定程度上影响了古人对“故事”其他含义的使用频率。

2.《宋史·艺文志》著录“故事类”书目内容主要分两类:“制度知识类”与“轶事琐闻类”,这两部分体现了“故事”一词在古典文化传统下的本质属性。《宋史·艺文志》将“故事类”的混杂著录推向顶峰,该志收录书目多达198部,与前代史志相比,其数量呈现陡然增长的态势,表面上看是宋代目录学繁盛的显现,但也反映出古人对“故事”的使用范围逐渐扩大,对其双重含义的理解和使用趋于成熟。

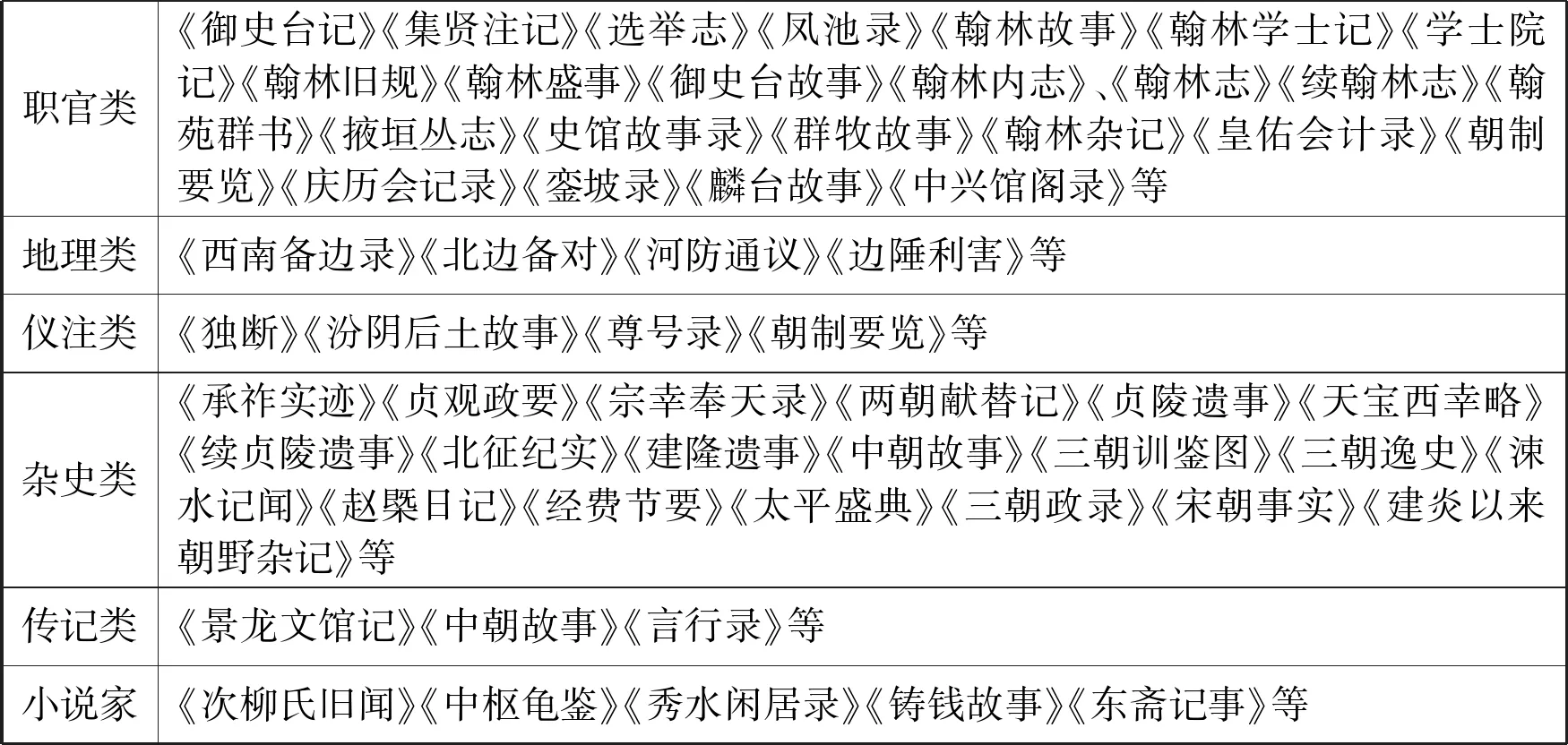

首先,“制度文化类”体现了“故事”的知识属性,衍生出职官、地理、礼仪等文化范畴。值得注意的是,《宋史·艺文志》将前代其他类目之书(即 “非故事类”)首次列入“故事类”,这些书目曾被著录于“职官类”“地理类”“仪礼类”“杂史类”和“小说家”,具体情况略如下表所示:

《宋史·艺文志》“故事类”收录前代“其他类目”书目概况一览

作为制度章程之故事,本就存在着对“物”之品式与规则的描述,但在类目混杂过程中,“故事”的文化范畴得以扩展。如“仪礼之书”描写了众多礼器和祭品食物,“职官之书”对官职的沿革以及官员的服饰特征详加描述,“地理之书”记载地方山川与物产。这类书目的融入丰富了“故事”的内涵,使其具备了除制度之外的“知识性”含义,展现了“故事”的文化属性。

其次,《宋志》“故事类”还与“杂史”“传记”“小说家”混杂,记载人物轶事琐闻内容。郑樵除指出“近人故事”与“古人故事”相异问题外,还提出“古今编书所不能分者五:一曰传记,二曰杂家,三曰小说,四曰杂史,五曰故事。凡此五类之书足相紊乱。”[27](P834)元马端临言:“盖有实故事而以为杂史者,实杂史而以为小说者。又有《隋志》以为故事,《唐志》以为传记,《宋志》以为杂史者。”[29](P1647)清章学诚云:“后世故事之书甚多,不特张苍所次章程而已也。”[30](P996-997)诚然,一批书目虽以“故事”为标题,但并非记载制度章程内容,这就体现出作为情节之“故事”与制度文化之“故事”在一定时期内被文人使用接受且并行发展。例如,五代尉迟偓《中朝故事》“其书皆记唐宣懿昭哀四朝旧闻,上卷多君臣事迹及朝廷制度,下卷则杂录神异怪幻之事,中闲不可尽据者。”[26](P1186)宋代佚名《五国故事》上卷载“伪吴杨氏”“伪唐李氏”“前蜀王氏”“后蜀孟氏”,下卷载“伪汉彭城氏”“伪闽王氏”“朱文进诸人”的人物事迹等等。

至此,我们能够总结出中国古代“故事”的基本属性。“故事”以双重含义为标准实际上可分为“制度文化类”与“轶事琐闻类”两种:“制度文化类”以品式章程为基本含义,以知识性(如制度、职官、礼仪、器物、地理文化等)为基本属性;“轶事琐闻类”以情节事件为基本含义,具备由实而虚、由雅而俗的发展倾向;前者强调“故事”一词的静态特征,后者强调“故事”的情节动态特征。

比较而论,中国古代“故事”与现代西方“故事”之最显著差别,乃其独有的“制度文化”属性,“故事”以其内涵的丰富性和指代对象的多样性应在古典文化语境下获取一席之地。但是,受西方发达叙事学研究的影响,中国古代“故事”的文化意义和文体研究处于被遮蔽的状态。“故事”的内涵与发展自成体系,展现了古代“本土”语词的文化底蕴,以情节或虚构要素为标准来规范和认识中国古代的“故事”,是不符合中国古典文化语境与历史真实的。“故事”在中国古典语境下的含义具有多样性,指制度、经验、目录学文类、典故、器物、仪礼、地理、职官、非虚构的真实事件和虚构的事件等多种内涵。与“故事”的处境类似,古代“小说”之知识博物性也常被忽视,肃清传统“故事”语义源流,可知不同小说文体讲述不同之故事。“故事”双重含义下的“动”与“静”、“事”与“物”等关系展现了中国古代文化内涵的独特性,构建中国传统“故事”的词语系统,发掘其背后的文化底蕴,值得进一步探讨。