高糖和糖浓度波动对人角膜上皮细胞中MMP-9表达及真菌黏附的影响△

2021-07-02朱然梁舒钱晶晶李豪亮张希熹

朱然 梁舒 钱晶晶 李豪亮 张希熹

真菌性角膜炎是一种由致病真菌引起的常见的致盲疾病,发病率在我国呈逐年上升的趋势,其致病菌至少有70属,最主要的有镰刀菌属、弯孢菌属、曲霉菌属和念珠菌属四种[1-2]。我院近期角膜刮片真菌培养结果显示,一种致病性较强的真菌——尖端赛多孢子菌的检出率增高,以往对这种真菌眼部感染的报道相对较少。糖尿病患者免疫能力低下,机体修复能力较差,角膜上皮损伤时有发生,极易感染糖尿病性真菌性角膜炎[3]。当真菌入侵时,开始表现为真菌对角膜上皮缺损处基底膜的黏附,黏附后基质金属蛋白酶(MMPs)的表达增高,MMPs可降解细胞外基质成分,诱导分生孢子黏附,有助于介导真菌侵袭,从而引起角膜溃烂或穿孔[4]。近年来大量流行病学调查证实,糖尿病可促进 MMPs 的表达,且血糖大幅波动较持续高血糖有更强的细胞毒性,餐后高血糖较恒定血糖水平更能加剧糖尿病相关并发症的发生[5-6]。当糖尿病患者血糖浓度变化时,人眼房水中葡萄糖含量也随之变化,这种角膜生长环境稳态的改变可能与糖尿病性真菌性角膜炎多发有一定关系。因此,本研究通过对低糖、高糖和糖浓度波动环境下的人角膜上皮细胞(HCEC)进行真菌孢子干预,观察并比较了两种真菌在不同葡萄糖浓度下对HCEC的黏附能力以及干预后HCEC中MMP-9的表达变化,为预防和治疗糖尿病性真菌性角膜炎提供一定的理论依据。

1 材料与方法

1.1 材料HCEC冻存于南通大学附属医院眼科实验室,茄病镰刀菌(BNCC 121547,中国),尖端赛多孢子菌(BNCC 226228,中国);DMEM(Gibco,美国),体积分数10%胎牛血清(Natocor,阿根廷),2.5 g·L-1胰蛋白酶(Gibco,美国);细胞培养板(Corning,美国),沙氏培养板(安图生物工程,中国);卡尔科弗卢尔荧光增白剂(Sigma,美国),Trizol试剂(Invitrogen,美国),Real-time反转录试剂盒(Thermo Scientific,美国),快速裂解液(RIPA)(索莱宝科技有限公司,中国),BCA蛋白分析试剂盒(碧云天有限公司,中国);兔抗MMP-9多克隆一抗抗体(Abcam 38898,英国)。

1.2 方法

1.2.1 HCEC的培养HCEC用DMEM培养基(含体积分数10 %胎牛血清和10 g·L-1青链霉素)培养于37 ℃、含体积分数5% CO2培养箱中,待细胞融合80%~90%后用2.5 g·L-1胰蛋白酶进行消化后传代,取对数生长期的HCEC用于实验。

1.2.2 真菌的培养及真菌孢子的收集在超净台中,用接种铲将茄病镰刀菌和尖端赛多孢子菌分别接种于事先准备好的沙氏培养板上,于27 ℃培养箱中培养7 d后用无菌生理盐水冲洗菌面收集真菌孢子,无菌纱布滤除菌丝后,血细胞计数板进行孢子计数,反复吹打后调整孢子浓度为10×106CFU·mL-1,4 ℃ 保存,7 d内使用。

1.2.3 HCEC的预处理及实验分组在真菌干预前,先对HCEC进行预处理,分为3组:低糖组(5.5 mmol·L-1葡萄糖培养基处理24 h )、高糖组(25.0 mmol·L-1葡萄糖培养基处理24 h)、糖波动组(5.5 mmol·L-1和50.0 mmol·L-1葡萄糖培养基先后各处理12 h)。24 h后,设置真菌干预组,分为6组:低糖-茄病镰刀菌组、高糖-茄病镰刀菌组、糖波动-茄病镰刀菌组、低糖-尖端赛多孢子菌组、高糖-尖端赛多孢子菌组和糖波动-尖端赛多孢子菌组,每孔按孢子数量与细胞数量101的比例加入真菌孢子悬液。同时设置未加真菌的对照组(低糖-对照组、高糖-对照组、糖波动-对照组),每孔加入与真菌悬液等量的无菌生理盐水,低糖组和高糖组分别用5.5 mmol·L-1和25.0 mmol·L-1葡萄糖培养基培养6 h,糖波动组用5.5 mmol·L-1葡萄糖培养基处理3 h后,更换50.0 mmol·L-1葡萄糖培养基处理3 h。

1.2.4 荧光白染色法取24孔板,每孔接种100×103个HCEC,不同浓度葡萄糖预处理24 h后真菌干预6 h,PBS洗去未结合的孢子,40 g·L-1多聚甲醛固定30 min,洗去固定液。每孔加入一滴荧光白染色剂和一滴100 g·L-1氢氧化钾避光染色1 min,荧光显微镜下随机选取5个视野拍照,ImageJ软件分析并记录各组HCEC黏附孢子数,取平均值。

1.2.5 平板稀释涂布法取24孔板,每孔接种100×103个HCEC,不同浓度葡萄糖预处理24 h后真菌干预6 h,PBS洗去未结合的孢子,每孔加入500 μL细胞裂解液,8 min后转入1.5 mL EP管离心去上清,加入1 mL无菌生理盐水吹打混匀,再稀释100倍后取100 μL用玻璃棒涂布于沙氏培养板,27 ℃培养箱培养48 h,拍照并计算各组HCEC形成的菌落数。

1.2.6 qRT-PCR 法检测各组HCEC中MMP-9 mRNA的表达Trizol提取各组HCEC总RNA,Narodrop 200微量分光光度仪测定浓度后按逆转录试剂盒说明书操作,将RNA逆转录成cDNA,八连管内加入cDNA后进行PCR反应。使用上海生工有限公司合成引物。MMP-9上游引物为5’-CAGTACCGAGAGAAAGCCTATT-3’(22 bp),下游引物为5’-CAGGATGTCATAGGTCACGTAG-3’(22 bp);GADPH上游引物为5’-CAGGAGGCATTGCTGATGAT-3’(20 bp),下游引物为5’-GAAGGCTGGGGCTCATTT-3’(18 bp)。反应过程为:95 ℃ 预变性2 min,95 ℃变性15 s,60 ℃退火15 s,72 ℃延伸60 s,持续40个循环,最终延伸72 ℃ 7 min 。每组3个复孔,以GAPDH的表达为内参,采用2-△△Ct法计算MMP-9 mRNA的相对表达量。

1.2.7 Western blot 检测各组HCEC 中MMP-9蛋白的表达预冷的PBS漂洗各组HCEC 5 min × 3次,每孔加入80 μL细胞裂解液后置于冰上裂解10 min,用刮棒将细胞刮入裂解液中,将细胞转移至1.5 mL离心管中,4 ℃摇床摇30 min使细胞成分裂解,4 ℃ 12 000 r·min-1离心10 min,取上清,BCA蛋白定量试剂盒进行蛋白定量,剩余蛋白液加4×上样缓冲液,金属浴100 ℃,蛋白变性5 min。 混合液上样于胶孔中,80 V电压电泳20~30 min,调节电压至120 V电泳2 h停止电泳,恒流250 mA转膜2 h至PVDF膜上。50 g·L-1脱脂奶粉室温封闭2 h,TBST洗膜5 min×1次,一抗中4 ℃摇床孵育过夜。 TBST洗5 min× 3次,二抗中室温摇床孵育2 h。TBST洗15 min× 3次。将GAPDH作为内参,滴加显影液后,ChemiDoc显影仪扫描成像,用ImageJ 软件分析MMP-9表达的灰度值,实验重复3次取平均值。

2 结果

2.1 真菌的培养茄病镰刀菌生长迅速,菌落呈棉絮状扁平生长,菌丝较长,正面呈浅黄色或米白色(图1A),菌落背面与正面颜色基本一致,呈浅黄色或白色。7 d后对其菌丝进行镜检,可见透明分隔菌丝和两种分生孢子,小型分生孢子体积小且数量丰富,一般生长在菌丝顶端,呈假头状,形态多变,呈卵圆形或柱形(图1B);大型分生孢子体积较大且形似镰刀(图1C)。 尖端赛多孢子菌生长迅速,培养1 d即有白色短绒毛样菌落形成,绒毛较致密;刚开始时菌落背面呈现乳白色,3 d时菌落背面逐渐变为灰黑色;5~7 d时菌落背面呈黑色。尖端赛多孢子菌生长成熟时,菌落表面中央变为褐色,边缘呈浅褐色,边缘一圈内可见白色放射样菌丝,呈同心圆状(图1D)。涂片镜检,可见透明分生孢子梗、黄褐色分生孢子,且孢子数量极多,呈卵圆形(图1E),荧光染色可见孢子体积小,形似水滴,呈卵圆形(图1F)。

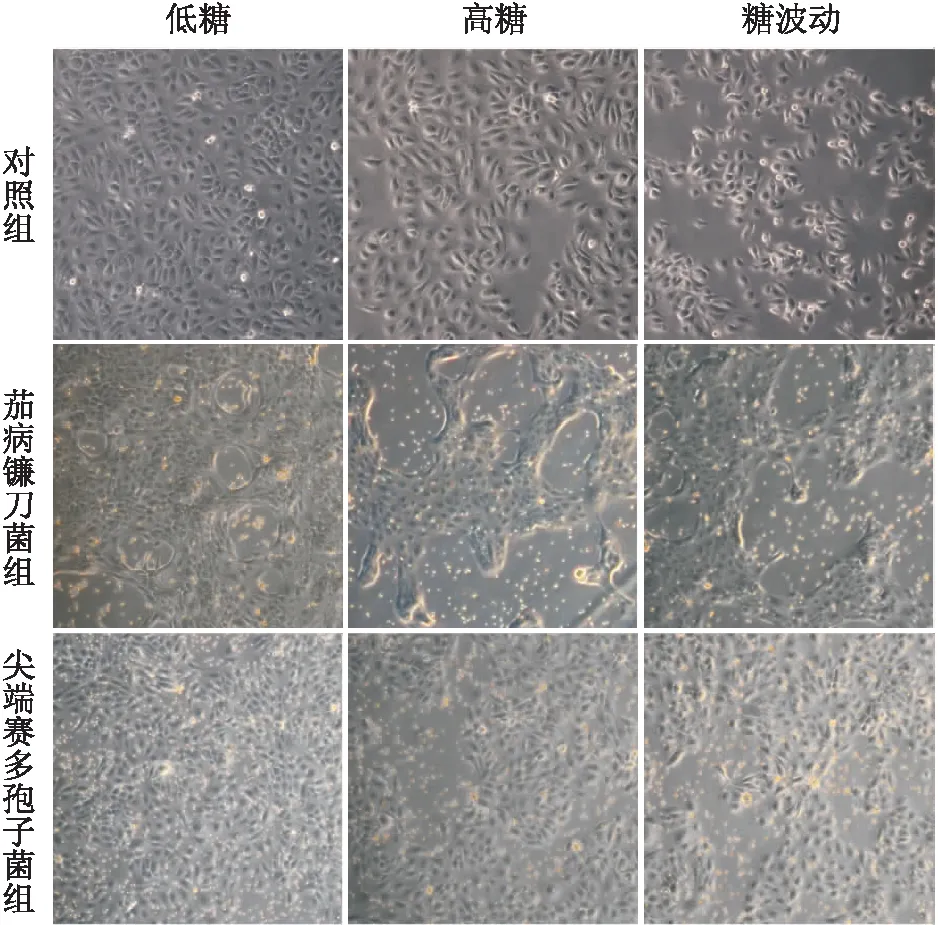

2.2 不同环境下HCEC的生长状态倒置显微镜下对HCEC进行形态观察发现,对照组:低糖环境下HCEC呈短梭形,细胞间紧密连接,呈典型的铺路石状生长;高糖环境下HCEC稍增大,细胞间隙增大;糖浓度波动环境下HCEC数量减少,细胞变小,排列紊乱。茄病镰刀菌干预组:镜下可见3种糖浓度下HCEC均有不同程度的拉长变形,形成细胞间空洞,尤其是高糖和糖波动环境下的HCEC相比于低糖条件下皱缩和脱落明显增多。尖端赛多孢子菌干预组:尖端赛多孢子菌干预6 h后观察可见尖端赛多孢子菌的孢子部分向菌丝相转化,高糖和糖波动环境下的孢子相比于低糖条件下略有增多,3种糖浓度环境下HCEC形态均出现皱缩,细胞内颗粒增多,细胞状态逐渐变差(见图2)。

图2 各组HCEC在不同糖浓度环境下的生长情况(×100)

2.3 荧光白染色法/平板稀释涂布法计数各组HCEC黏附真菌孢子数分析荧光显微镜下观察HCEC黏附的孢子数量发现,葡萄糖浓度和菌种存在交互作用,不同糖浓度和菌种对孢子黏附量的影响差异有统计学意义(F=132.38,P<0.001)。低糖环境下每个视野茄病镰刀菌和尖端赛多孢子菌黏附孢子数分别为(36.00±5.35)个和(75.33±14.52)个;与低糖组相比,高糖组茄病镰刀菌和尖端赛多孢子菌黏附孢子数分别为(84.33±4.99)个(P=0.009)和(197.00±14.70)个(P=0.015),糖波动组分别为(108.00±5.35)个(P=0.045)和(307.33±23.30)个(P=0.012)。

通过平板稀释涂布法对黏附于HCEC表面的真菌总量进行分析发现,葡萄糖浓度和菌种存在交互作用,各组培养所得真菌的集落数间差异有统计学意义(F=20.815,P<0.001)。低糖组茄病镰刀菌和尖端赛多孢子菌黏附数量分别为(0.97±0.17)×103CFU和(1.09±0.11)×104CFU,与低糖组相比,高糖组茄病镰刀菌和尖端赛多孢子菌黏附数量分别为(2.23±0.13)×103CFU(P=0.038)、(1.64±0.50)×104CFU(P=0.048),糖波动组分别为(2.70±0.16)×103CFU(P=0.028)、(1.92±0.16)×104CFU(P=0.020),与荧光白染色法结果趋势一致。

两种真菌相比,在高糖环境下,尖端赛多孢子菌干预组真菌黏附数多于茄病镰刀菌干预组,差异有统计学意义(P荧光白染色法=0.011、P平板稀释涂布法=0.001);糖波动时,尖端赛多孢子菌组真菌黏附量大于茄病镰刀菌组,差异有统计学意义(P荧光白染色法=0.025、P平板稀释涂布法=0.012)(见表1和图3)。

表1 不同方法计算不同浓度葡萄糖环境下真菌干预后HCEC表面真菌黏附量比较

图3 真菌对HCEC的黏附情况 A:真菌黏附细胞的荧光白染色照片(×100);B:真菌平板稀释涂布照片。

2.4 各组HCEC中MMP-9 mRNA和蛋白的相对表达水平qRT-PCR检测结果显示,各组HCEC中MMP-9 mRNA表达比较,差异有统计学意义(F=11.73,P<0.001);真菌干预组相对于对照组,高糖和糖波动条件下HCEC中MMP-9 mRNA的相对表达水平均升高,差异均有统计学意义(均为P<0.05),两种真菌干预组之间差异无统计学意义(P=0.465、0.087)。在茄病镰刀菌组内,糖波动环境下HCEC 中MMP-9 mRNA相对表达水平与高糖环境下相比明显升高,差异有统计学意义(P<0.05)(见表2)。

Western blot检测结果显示,各组HCEC中MMP-9蛋白相对表达量比较,组间差异有统计学意义(F=29.23,P<0.001)。高糖和糖波动环境下,茄病镰刀菌组和尖端赛多孢子菌组中MMP-9蛋白相对表达水平均高于相应对照组,差异均有统计学意义(均为P<0.05),但两种真菌干预组之间差异无统计学意义(P=0.201、0.021)。在茄病镰刀菌干预组和尖端赛多孢子菌组,糖波动环境下MMP-9的蛋白表达水平高于持续高糖环境,差异有统计学意义(P<0.05)(见图4和表2)。

图4 各组HCEC中MMP-9蛋白表达 1:低糖-对照组;2:高糖-对照组;3:糖波动-对照组;4:低糖-茄病镰刀菌组;5:高糖-茄病镰刀菌组;6:糖波动-茄病镰刀菌组;7:低糖-尖端赛多孢子菌组;8:高糖-尖端赛多孢子菌组;9:糖波动-尖端赛多孢子菌组。

表2 不同浓度葡萄糖环境下真菌干预后各组HCEC中MMP-9的mRNA和蛋白表达

3 讨论

茄病镰刀菌是丝状真菌性角膜炎中分离出的最常见的一种病原菌,生长快,且致病性强[7-9]。而尖端赛多孢子菌是一种相对少见的顽固性条件致病菌,好发于免疫功能缺陷者[10]。近年来研究表明,尖端赛多孢子菌可侵犯脑、肺、骨、关节、眼和皮肤等组织[11]。眼部的尖端赛多孢子菌感染常由外伤引起,发展较为迅速[12-13]。本研究对茄病镰刀菌和尖端赛多孢子菌干预的HCEC进行观察,发现与真菌孢子共培养的HCEC会出现不同程度的形变和脱落,尤以高糖和糖波动条件下的茄病镰刀菌组最为显著。曾庆延等[14]在电镜下观察到镰刀菌能通过分泌某种物质来诱导上皮细胞产生伪足,通过肌动蛋白包绕而被摄入细胞内。我们认为真菌分泌的酶类具有特异性,茄病镰刀菌的分泌酶可加强自身对角膜细胞基质的黏附和降解能力,而尖端赛多孢子菌可能不能分泌此酶,因此造成了彼此的差异。

本研究发现,在不同浓度葡萄糖环境下,真菌对HCEC的黏附量有明显差别,高糖和糖浓度波动能促进真菌孢子对HCEC的黏附。一方面可能由于高糖和糖波动条件下HCEC糖基化终末产物增加和蛋白激酶通路增强,影响了细胞本身黏附能力的调节[15]。Segal等[16]在早期研究发现,假丝酵母菌对糖尿病患者的阴道上皮细胞的黏附能力比普通对照组更强,说明高糖使宿主细胞发生改变进而使真菌更容易黏附。另一方面我们推测高糖和糖波动环境能促进HCEC分泌某些因子,该因子的过表达能促进真菌的黏附。Mikamo等[17]研究发现,高糖能刺激阴道上皮细胞中ICAM-1高表达,进而导致念珠菌黏附增加。此外,在黏附实验中我们还发现茄病镰刀菌对HCEC的黏附数量明显少于尖端赛多孢子菌,这与Pinnock等[18]的研究结果一致。造成这种情况的具体原因尚不清楚,可能与茄病镰刀菌菌丝平行于角膜表面的生长方式有关,相比垂直于角膜生长,这种平行生长方式侵入组织速率较慢,也可能与茄病镰刀菌激活FAK信息通路缓慢有关[4]。

真菌引起角膜感染的先决因素是真菌对于上皮的黏附,以往有大量研究探讨了真菌黏附的分子机制,角膜上皮基底膜和角膜基质的暴露可能为真菌黏附提供了场所[6]。角膜基质Ⅳ型胶原蛋白的降解主要与MMP-9有关,MMP-9又称为明胶酶B,可降解Ⅳ型胶原α1、α2链,激活炎症细胞,诱导炎症反应,对角膜细胞外基质造成降解[19-21]。Dos Reis等[22]认为在角膜溃疡的早期阶段,MMP-9选择性调节溃疡进程,与病变进展呈正相关。本研究结果显示,经真菌孢子处理的HCEC中的MMP-9 mRNA和蛋白表达均高于对照组,这表明在真菌性角膜溃疡的形成中MMP-9可能起着重要作用,这与Rohini等[20]的研究结果一致。此外,我们还发现无论是否进行真菌孢子干预,在高糖和糖浓度波动的作用下,HCEC中MMP-9 mRNA和蛋白表达水平始终均高于低糖环境,说明持续的高糖刺激和糖浓度大幅波动的情况下,也会促进HCEC分泌MMP-9,这可能与高糖状态下细胞氧化应激增强有关:高糖环境能激活蛋白激酶RKC,促进氧自由基的产生,诱发细胞氧化应激反应,激活细胞因子启动MMP-9基因转录,增加MMP-9表达。糖浓度的不断波动使细胞自身调节能力受损,氧化应激加剧,分泌更多的MMP-9[23]。所以,相比于无全身病患者,血糖控制不佳的糖尿病患者普遍体内MMP-9表达偏高,尤其在与真菌接触后,MMP-9的分泌进一步升高,患真菌性角膜炎的比例明显增高[24]。Ceriello 等[25]研究发现,相比于慢性持续性高血糖,血糖波动更能促进糖尿病并发症的发生,正如本研究中茄病镰刀菌干预组的HCEC在糖浓度波动情况下比持续高糖时MMP-9表达水平更高。因此,糖尿病性真菌性角膜炎临床上在降低患者血糖时,还应尽量减少血糖漂移。

综上所述,本研究发现,真菌对于HCEC的黏附数量与细胞中MMP-9表达水平呈正相关。在高糖和糖浓度波动的刺激下,MMP-9表达增高,同时真菌对HCEC的黏附增强。且两种真菌相比,尖端赛多孢子菌相比于茄病镰刀菌具有更强的黏附性。这为糖尿病性真菌性角膜炎的预防提供了新的实验依据,也为不同菌种所致的真菌感染的治疗提供了指导意见。但尖端赛多孢子菌黏附力明显大于茄病镰刀菌的具体原因还不清楚,且目前本实验中所用的体外细胞模型无法完全模拟体内环境,MMP-9与角膜表面真菌黏附的关系仍需在糖尿病性真菌性角膜炎大鼠模型中进一步探讨。