探索明代鋄金熏炉的工艺

2021-07-02黎永辉邓汶慧

黎永辉,邓汶慧

(香港康乐及文化事务署文物修复办事处,中国香港 999077)

0 引 言

根据当今科学家的估算,地球上的黄金含量虽约有60万亿吨[1],但是大部分藏于地核,因为地核的温度很高,所以难以开采[2]。而存在于地壳的少量黄金分布却很广,几乎可在各种地质条件下形成,化学性非常稳定,不需要复杂的冶炼技术已经可以使用,而它的独特光泽和色彩,甚为华丽耀眼,深得人们喜爱,所以黄金可能是人类最早使用的贵重稀有金属之一。也正因为它的稀有,黄金一般只供王公贵族享用,是身份等级与财富的象征。在历史的长河里,慢慢衍生出各式各样运用黄金的装饰工艺。

我国早在夏商周时期已经开始利用黄金装饰器物[3],当时流行的青铜器造型和纹饰大多承接了新石器时代的石器和陶器的特征,如常见的云雷纹、蟠龙纹、饕餮纹等。当科技发展到一定的程度,人们开始在实用上追求璀璨华丽,所以错金,鎏金,贴金等精细黄金装饰工艺也相应产生,一一被运用在青铜器物上。

当青铜时代被铁器时代取代后,黄金在器物上的装饰工艺也有所变化。青铜错金也渐渐被铁器鋄金所取代[4-5]。鋄金工艺是一种传统的黄金装饰工艺,一般用于铁器,也用于铜器表面,但产量不多。此技法基本上先在金属表面预先做出纵、横、斜3个方向的网纹小坑沟,再按照所需纹饰裁剪金片和金丝,以锤子把金片金丝嵌在网纹小坑沟上,原理是利用细密齿纹产生大量表面面积把金片牢固地附在铁器上,再以合适的工具进行加压打磨抛光。有些鋄金器物会先用酸性溶液在表面上进行氧化腐蚀处理,来增加铁器与金片的颜色对比,产生高贵典雅的淳朴感[5]。

此鋄金工艺曾经辉煌于世界各地,是一种财富和身份的象征,体现权力。基于制作繁复费时,所以产量不多,现时此工艺虽不如过往盛行,但在日本,伊朗、西班牙和我国西藏等地还有技师继续传承[5]。本研究旨在以无损配合微量取样的科学检测方法深入研究3件明代熏炉的制作工艺和材料,从而探讨当时中国明朝鋄金工艺的发展。

1 三件检测的明代鋄金熏炉

本项目分析了3件大明宣德年间制的存世鼎式熏炉。我国熏香文化由来已久,可以追溯到先秦时代[6]。古人最初是将一些带特殊气味的植物直接焚烧,利用焚烧时的烟来杀蚊驱虫或是净化空气。西汉时期,自张骞开通了西域通道之后,西方香料大量流入,外来香料从此引入中国[6],因此增加了香料品种和多样化,人们开始更加关注不同种类香料的应用与处理,以香气来提升生活情境,熏香衣服、净化环境、敬神礼佛等,遂渐流行于王亲贵族甚至平民百姓。随着熏香之风的盛行,熏炉款式也随之丰富起来,不同朝代有着不同代表性熏炉式样,充分反映当时的时代特征。随着人们推崇熏香文化,熏炉除了作实际熏香之外,也成文人雅士的把玩之物,熏炉的设计见证了中华工艺美术史的辉煌篇章,流芳后世。

熏炉历史发展到明宣德时期又是一顶峰。宣德是明宣宗朱瞻基的年号,该时期政治、经济发展蓬勃,文中检测的熏炉正是这一时期的产物。本研究中3件熏炉在外形上都是采用仿周礼器“四足方鼎”造型。“鼎”在古代有着极大的意义[6],开始时是用作烹煮饭菜的食器,慢慢转型为祭祀的礼器,随着社会体制的成熟和宗教祭祀的盛行,“鼎”一般冠以用作人神沟通的工具,同时亦可彰显拥有者的身份地位。以下为3件熏炉外形的详细描述。

1.1 鋄金孔雀八卦纹鼎式熏炉

此炉带盖,通高195 mm,长225 mm,宽109 mm。炉身附双立耳,耳高69 mm,最宽为40 mm。下承四方形蹄足,足高27 mm。盖重325 g,炉身重1 522 g,共重1 847 g。

炉身呈长方形(图1),造型为仿四脚平底方鼎,上部略宽于下部,口沿略宽。熏炉通体布满金纹饰,线条简约,流畅,粗细平均,造工精细。图案前后,左右对称,前后面均饰以两只孔雀:一单足立一双足立;左右两侧为一鸟一兔,背景为花叶图案。炉身沿边主要为漩涡纹和回纹。四足均以莲花装饰。炉底以鋄金线写上“大明宣德年制”。炉盖为圆顶穹形,顶带一圆钮,焊接于盖上,有一部分插进盖内,接口于顶盖内隐约凸出。圆钮上铺上金片。盖顶上饰以十二只大鸟,中心四只,外层八只,背景为卷云和花叶图案。镂空部分为八卦单卦卦像,方便释放香气和熏烟。盖和炉身纹饰相互呼应。

图1 鋄金孔雀八卦纹鼎式熏炉

1.2 鋄金龙兽凤鼎式熏炉

此炉带盖,通高133 mm,长112 mm,宽85 mm。炉身附双立耳,耳高33 mm,最宽为22 mm。下承四方形蹄足,足高22 mm。盖重174 g,炉身重637 g,共重811 g。

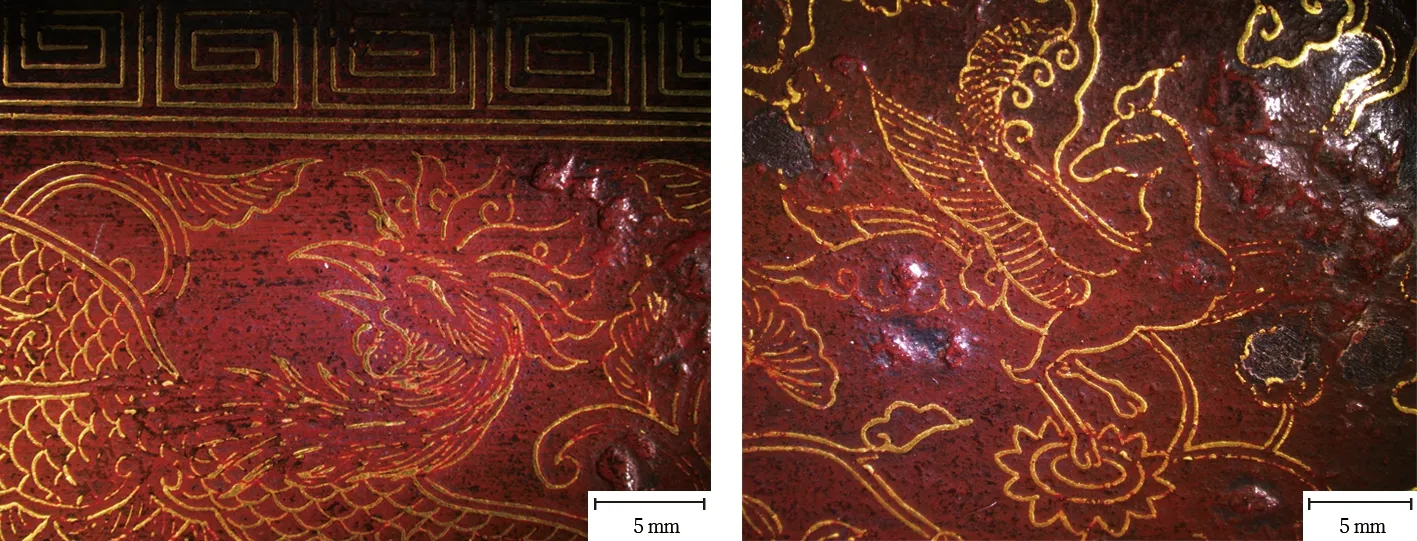

炉身呈长方形(图2),造型为仿四脚平底方鼎,上部略宽于下部,口沿略宽。熏炉通体布满金纹饰,线条简约,流畅,粗细平均,表面刷上一层褐色涂料。图案左右对称,前后面各饰均以凤鸟和独角兽;左右两侧为龙型图案。炉身沿边主要为回纹。四足均以莲花装饰。炉盖为圆顶穹形,顶带为一八角形钮,炉盖没有镂空设计,估计用途和其他两个熏炉有一定区别。

图2 鋄金龙兽凤鼎式熏炉

1.3 鋄金双凤纹鼎式熏炉

此炉带盖,通高110 mm,长104 mm,宽64 mm。炉身附双立耳,耳高42 mm,最宽为18 mm。下承四方形蹄足,足高15 mm。盖重85 g,炉身重447 g,共重532 g。

炉身呈长方形(图3),造型为仿四脚平底方鼎,上部略宽于下部,口沿略宽,足高15 mm。盖通体布满金纹饰,线条简约,流畅,粗细平均。图案对称,前后面饰均以两只孔雀,一立一展翅;左右两侧为有一展翅孔雀,背景为花叶图案,炉身主要为回纹,辅以莲瓣和卷草纹。四足外侧均以五瓣莲花装饰。炉底以鋄金线写上“大明宣德年制”。炉盖为圆顶穹形,顶带一圆钮,焊接于盖上,上面铺上金片,接口于顶盖内隐约凸出。盖顶中间饰以卷草纹,中间为镂空莲花和卷草,方便释放香气和熏烟,顶部镂空的莲花和卷草图案以浮雕方法呈现立体感。下部为凤鸟和莲花图案,与炉身纹饰相互呼应。

图3 鋄金双凤纹鼎式熏炉

2 分析方法

本项目旨在以无损的科学检测方法,深入研究熏炉上鋄金工艺的异同。主要采用光学显微镜进行外貌观察,量度凿刻坑纹的宽度,深浅程度等。再结合手提式X射线荧光仪检测胎体的金属比例,能谱仪测定黄金的纯度,红外光谱仪鉴定龙兽凤鼎式熏炉上的褐色涂料等,进而探讨当时的鋄金工艺特色和变化。

2.1 反射光学显微镜

以Leica MZ16光学显微镜观察测量,再用Olympus DP71数码相机,对熏炉表面进行各类的形貌观察和量度所需数据。

2.2 扫描电镜/能谱

样品直接放样品台,不镀膜,以FEI Quanta 400F扫描电镜测试在真空状态下用背散射电子和二次电子提取影像。Edax能谱仪测试条件:高压25 kV,工作距离为10 mm。

2.3 红外光谱仪

取样后与溴化钾(KBr)粉末混合研磨,置于锭剂成型器内加压成型,以Bruker Tensor 27红外光谱仪,500~4 000 cm-1,分辨率4 cm-1,128次扫描。

2.4 手提式X射线荧光仪

样品直接用Thermofisher XL5手提式X-射线荧光光谱仪测定熏炉炉体所含的元素成分,测试条件:管压50 kV,管流0.5 mA,时间为15 s左右。

3 分析结果

3.1 鋄金孔雀八卦纹鼎式熏炉

高倍数光学显微镜检测下,炉体基本上布满用凿刻的网状小坑沟,网纹坑十分清晰,间距和深浅度平均,网纹坑大部分纵横交错,成直角。网纹坑是分次凿出,明显看见每组网纹坑的交接位置,反映出凿刻工具的宽度,网纹坑偶见只凿在打算鋄金线的位置上,可见工匠是按照需要鋄金的地方凿刻网纹坑(图4)。网纹坑密度为7.9~10.7条/mm。

图4 鋄金孔雀八卦纹鼎式熏炉局部显微照片

熏炉表面图案大部分是用鋄金线组成,有明显的接口和切断。金线宽度274~346 μm,平均296 μm,标准差为37.2 μm。金线和金片覆盖在网纹上,大面积金片一般十分清晰地透出底下网纹,估计是工匠刻意打磨来营造非实色不同层次的效果,但沿边也刻意保留实色金线,勾画出所需图案的形状(图5)。金线与金片表面大致平滑,有打磨痕迹,金线上偶见圆点起泡,估计是局部铁身锈蚀导致。炉身内外边锈蚀不严重,以铁器容易锈蚀的特性而言,估计表面经过防锈处理。

图5 鋄金孔雀八卦纹鼎式熏炉局部显微照片

铁面上大面积未饰以金线的部分不见网纹坑,可能是图案完成后再打磨平滑,也不排除只凿刻所需鋄金部分。而较大面积的图案不采用完整一片,相反是采用细线勾画填充(图6)。

图6 鋄金孔雀八卦纹鼎式熏炉局部显微照片

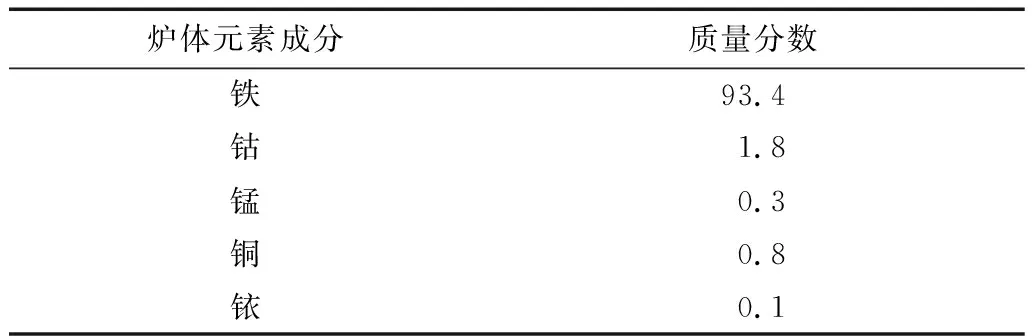

X射线荧光光谱分析显示,炉体主要成分为铁,97.8%,含微量的钴,锰,铜,铱(表1)。X射线荧光仪在元素周期表的轻元素(原子序数11以下)的灵敏度很低,基于此限制,不能断定铁体的含碳量。另X射线荧光为半定量分析,且并没有经过标样校正,所以所显示的含量只可作参考之用。

表1 孔雀八卦熏炉身合金成分(XRF分析)

金线为高纯度黄金,只含少量的银和铜。金(Au)为98.4%,银(Ag)0.73%,铜(Cu)0.86%,比常见的来自金银矿的自然金的纯度较高(表2)。高纯度黄金物理特性比较软,所以有助于牢固地嵌入网纹坑内。另外,炉身,足,底部,耳,盖上圆钮等是分开铸造,焊药是带铜(Cu),砷(As)和铱(Ir)的氧化物,估计使用了含铜的焊药。

表2 孔雀八卦炉金线成分(EDS分析)

3.2 鋄金龙兽凤鸟纹鼎式熏炉

高倍数光学显微镜检测下,炉体基本上被一层褐色涂膜覆盖(图7),红外光谱分析检测出褐色涂膜为大漆。在大漆剥落的地方,露出布满用凿刻的网状小坑,坑纹颇清晰(图8),间距和深浅度平均,网纹坑线大部分纵横交错,成直角。网纹密度为9.2~12.2条/mm。

图7 鋄金龙兽凤鸟纹鼎式熏炉局部显微照片

图8 鋄金龙兽凤鸟纹鼎式熏炉局部显微照片

根据露出的网纹小坑,可以推断此炉的表面纹饰一开始是用鋄金工艺做成,但金线较厚,因为很少透出底下网纹,金线与漆膜接驳平滑完整(图7)。金线宽度160~217 μm,平均187 μm,标准差为27 μm。金线表面偶见打磨痕迹,金线亦偶有被大漆覆盖,估计是鋄金后整个炉体涂上大漆后,再经打磨把金线露出(图9)。但有些金线未被完全显露出来,可能是当时工匠打磨的时候,大漆未完全固化干燥,过一段时间后浮现出来再覆盖金线表面。

图9 鋄金龙兽凤鸟纹鼎式熏炉局部显微照片

X射线荧光分析显示,炉体主要成分为铁,94.7%,含微量的钴,锰,铱(表3)。

表3 龙兽凤鸟熏炉身合金成分(XRF分析)

金线为高纯度黄金,只含少量铜。金(Au)为98.8%,铜(Cu)1.24%,比常见来自金银矿的自然金纯度较高(表4)。另外,炉身,足和耳也是分开铸造,焊药是带铜(Cu),砷(As)和铱(Ir)的氧化物。

表4 龙兽凤鸟炉金线成分(EDS分析)

3.3 鋄金双凤纹鼎式熏炉

高倍数光学显微镜检测下,炉体布满预先用凿刻的网状小坑,网纹清晰,间距和深浅度平均,网纹坑大部分纵横交错,成直角,相距略平均,偶见斜纹成较细夹角。网状小坑是分次凿出,估计凿刻工具阔度有限(图10)。网纹密度为7.0~10.0条/mm。表面图案大部分是用金线组成,有明显的接口,偶见捶打不完整的金线(图11)。金线宽度198~302 μm,平均233 μm,标准差为36.9 μm。金线和金片覆盖在网纹上,偶见透出底下的网纹(图12),估计是把金线/金片捶打进网状齿纹的结果。金线/金片表面大致平滑,有打磨痕迹,炉身外边锈蚀不严重,以铁器容易锈蚀的特性而言,表面估计经过防锈处理。

图10 鋄金双凤纹鼎式熏炉局部显微照片

图11 鋄金双凤纹鼎式熏炉局部显微照片

图12 鋄金双凤纹鼎式熏炉局部显微照片

X射线荧光分析显示,炉体主要成分为铁,97.8%,含微量的钴,锰,铜(表5)。

表5 双凤纹熏炉炉身合金成分(XRF分析)

金线为高纯度黃金,只含少量的银和铜。金(Au)96.6%,银(Ag)1.6%,铜(Cu)1.8%。另外,炉身与足分开铸造,焊药是带铜和锌的氧化物(表6)。

表6 双凤纹炉金线成分(EDS分析)

4 工艺比较

这3件熏炉无论在大小、做型或材料上都十分接近,基本上都是铁体上以传统的鋄金工艺做成花鸟兽纹。经仔细检测下,3件熏炉当中却有不少差异。

相同之处为:3件熏炉都是铁体,含铁量达90%以上。炉身璧底耳足皆为独立铸造后再焊接,并非一体范铸,再以含铜焊药接合。鋄金所用的黄金皆为高纯度,杂质含量不高,只含微量的铜和银,应该经过提炼,刻意选取。证明当时人们已有拥有高超的金属冶炼技术,将黄金加工成金箔、金丝等技巧也已十分成熟。3件熏炉铁质炉身锈蚀不严重,虽然检测不出所用的防锈处理,但以铁的化学特性可以推断当年的防锈处理技术已经相当成熟。

差异最明显是鋄金龙兽凤鸟纹鼎式熏炉。整个熏炉表面涂上大漆,而其余两个则没有,涂漆表面十分平滑,厚薄均匀,可见工匠已掌握了大漆的特性。推断当时在鋄金表面涂漆有多重作用:

1) 做出平滑坚硬的表面,因铁体表面较粗糙,加上凿有网纹小坑,上漆可平滑表面,并增加熏炉整体光泽与颜色对比,更能凸显金纹饰的美感。

2) 因大漆耐水耐潮且绝缘性佳,涂漆后可起防锈作用保护铁体,铁体存放在自然环境中加上受潮后十分容易氧化锈蚀,铁体氧化成褐色凸起或鳞片或粉状,极影响其美感。

3) 加固作用,鋄金部份经检测后没发现任何黏合剂或焊料,金线金片只是靠机械压力附着于铁胎上,也是轻微凸起,日后使用触摸容易引起金线金片起翘,甚至脱落,涂上大漆可把金线金片边沿完全藏于漆膜内,同时亦做成完全平面,减少日后磨损。但因工匠考虑鋄金后需要涂上大漆,所以使用比较厚的金线,使打磨后金纹饰能够轻易显示出来。

另外一个特点就是孔雀八卦纹熏炉中的鋄金纹饰中使用不同层次网纹,铁胎上网纹本用作贴上金线金片之用,应用在这个熏炉上更上一层楼,在贴上金片的地方作更深入的打磨,把坑口上表面的金片除去,造成一个不同层次网纹效果,在贴金与没有贴金之间,添上一个新层次。而这个熏炉上,另一个特点就是网纹并不是整体上刻凿在铁胎上,而是按照纹饰大小局部刻凿,这样会较省时省力。另外也发现大面积未鋄金的地方,工匠把网纹坑磨掉,可能因为这个熏炉炉体较大,磨掉不需要的网坑比较容易,也可提高整体美感。

5 结 论

鋄金作为装饰铁器器物在我国已经流传很久,此工艺早在战国张家川马家塬墓地已有出土[8],但是文献中有提及鋄金的记载出现较晚,目前最早有具体记录是南宋时的《百宝总珍集》,书中指出“鋄金工艺”存在于我国北方地区[4]。到了明代,鋄金工艺渐渐流行于中原百姓的日常生活的小器物上,也被文人雅士广泛地提及和讨论[5]。本研究的熏炉也是产自明代的传世器物,虽然这次检测的熏炉数量不多,但在当中也不难发现工匠在基本的技术上有所变化改良,使工艺品在外观上有一定的变化。

这次研究的文物虽然只有3件明代熏炉,不能完全代表大明的鋄金工艺,更加不能涵盖我国整个鋄金工艺的演变,但有关鋄金工艺发表的研究报告不多,这方面还有待更多的探讨发掘,才能进一步了解整个工艺的发展史。

致 谢:本研究为香港中文大学文物馆与周大福大师工作室合作专项“中国古代黄金工艺(2018—2021)”的研究成果之一。香港闲趣轩及Ronald W. Longsdorg惠借熏炉作研究之用,特此鸣谢。