基于文化模因整合对中国—东盟跨文化传播的内容选择和传播渠道探索

2021-07-01徐增展

徐增展,石 张

15 世纪中期以前,媒介技术相对落后,一定意义上讲,人就是信息传播的媒介。来自不同文化背景的人往往通过贸易交换、战争等形式进行交流。不同文化体系之间开始碰撞,但受限于其作用范围,影响并不深远。伴随着现代文明和科学技术的进步,传播媒介从报纸、广播、电视发展到现在的互联网甚至更为先进的媒介形态。随着生产力的不断发展,社会分工越来越细,经济全球化推动着文化全球化进程,不同的文化体系在国际舞台上不断碰撞、交流、融合。全世界成了麦克卢汉口中的“地球村”,不同文化背景下,人们的信息传播和文化交流触手可及,然而,由于缺乏共通的语意空间,不同文化之间的传播却又障碍重重。

一、研究缘起

共通的语意空间构建实际上属于语言学或者说符号学的理论范畴,和语言学研究中的语境构建理论有着紧密联系。但在索绪尔的现代语言学中,语境只是一种“内在”构建,而非语言外部环境。随着语言学研究的进一步发展,越来越多的语言学家开始“向外看”,内外结合地对语境进行构建。从马林诺夫斯基的“情景语境”和“文化语境”、弗斯的分层次的语境、韩礼德的语境与语言对立统一关系到海姆斯的“由外而内”的语境构建,语言本身也被纳入语境体系之中[1],这时的语境才真正接近了所谓的共通的语意空间。随着语言学、符号学研究的不断推进,语言、符号和意义之间的关系得到了充分探讨。符号也被进一步划分为信号和象征符,以区分人类的象征行为和动物的信号传播行为。有关人的象征行为和象征能力的考察有着悠久的历史,而关于象征与现实社会生活、象征与人类传播的关系研究,却是在20 世纪之后。更准确地说,这一切与象征性互动理论的出现密不可分。所谓象征性社会互动又称符号互动或者意义互动,指的是人与人之间通过传递象征符和意义而相互作用和相互影响的过程[2]。意义的交换有一个前提,即交换的双方必须有共通的意义空间,这包含两层含义:一是对传播中使用的语言、文字等符号含义的共通的理解;二是大体一致或接近的生活经验和文化背景。在语意学中,意义衍生和意义传递是语意学的两大互补途径,共同构成完整的语意系统。而在笔者看来,这实际上是文化和传播两个层面的问题。语言、文字等就是文化的有机组成部分,而大体一致、接近的生活经验和文化背景则属于传播问题。在电子媒介时代之前,文化的传播效率是极其有限的,那个时代不同文化的人们受到当时条件的制约,不可能真正实现文化的平等对话。当今时代,借助当前的媒介技术,尤其是互联网,人们可以了解到任何想要了解的文化。媒介形式的多元组合和虚拟空间、社区的构建,使得人们可以在精神上深度体会、理解“他者”文化,进行文化的社会化过程,从而具备了接近“他者”文化的生活经验和文化背景。当然,在象征性社会互动的理论视野之下,文化与传播并不是两个截然对立的层面,而是一个辩证统一的整体。这两者之间的同构被萨丕尔、爱德华·霍尔等众多语言学家表述为“文化即传播,传播即文化”。

本文将从文化、传播以及两者的有机统一层面探讨如何构建共通的语意空间,并结合中国对东盟的文化传播实践进行探讨,以期能够在理论上有所突破,从而为跨文化传播实践提供建议。

二、中国—东盟跨文化传播的研究思路

从精神分析层面而言,“认同”是西格蒙德·弗洛伊德(Sigmund Freud)所说的“与他人一种情感联系的最原始(早)表达”,文化认同不是一种文化归属的描述,而是一种共同体的集合财富;从自然主义层面而言,文化认同建立在承认与其他个体(群体)的共同起源、共享特征和共同理想的基础上,并在此基础上自然而然地建立团结和忠诚;从话语路径层面而言,文化认同是一种持续性和尚未完成的话语构建过程,是有条件的偶然存在,蕴含着一种融合或者合作的幻想和构建[3]。

应该说,这三个层面是一种历史性存在。因为文化本身也是一个历史过程,是在历史之中形成、发展并固定下来的习俗、传统与共识。这种同属同一文化圈层之内的人,由于共同创造了文化,在情感上存在天然的联系。虽然文化是一个复杂的体系,包含着诸多的亚文化和分支,但始终存在着共同的起源,有着共同承认的认知与传统,因此也就有了团结和对话的基础。

乔纳森·弗里德曼(Jonathan Friedman)把文化认同变量分为种族、现代族群、传统族群、生活方式,其中种族是以血缘为基础的生物性文化认同,生活方式认同则与日常生活密切相关,至于传统和现代族群文化认同则建立在共同体内部的某种共同活动之上[4]。之所以选择弗里德曼的文化认同变量划分,是因为中国与东盟国家之间存在一定程度的文化基础。越南、老挝、柬埔寨、缅甸、马来西亚等国家与中国有着深厚的历史渊源,这些国家中的某些少数民族就是从中国迁移过去的[5]。在博大精深的中华文化不断输出的过程中,部分东盟国家受到中华文化(主要是儒家文化)的深远影响。如今,东南亚地区是全球海外华侨人数最为集中的地区,有华侨3600多万,约占东南亚总人口的6%[6]。

三、中国—东盟文化模因整合模式分析

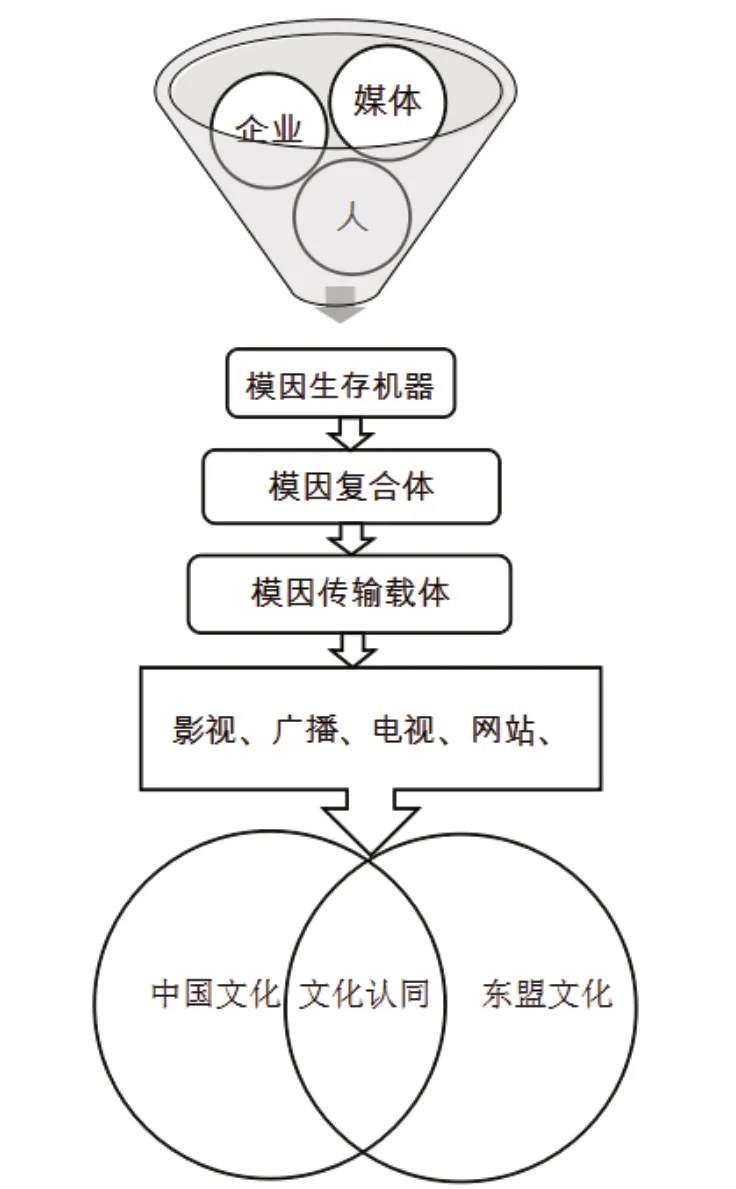

文化的概念与意涵十分丰富与复杂,以至于不同的学者从不同的领域、理论对其进行解释与界定。就跨文化传播领域来说,特里安迪斯指出:文化是一系列人类创造的客观和主观的元素,这些元素过去增加了人们生存的可能性,提高了其成员在生态系统中的适应能力。之后,由于人们生活在同样的时空之中,并拥有同样的语言,这些元素在可以互相交流的人们中共享[7]。这些元素就是历史、习俗、传统、语言、价值观、宗教以及一些特定的认知模式和反应模式。理查德·道金斯依据上述元素创立了模因理论,借助此理论来探讨基因复制与文化传承、文化演进的规律,解释文化进化规律,开创了人类文化传播与演进研究的新思路。模因理论在解释跨文化传播时,侧重于传播路径的解读,其复制路径主要在生存机器、文化模因复合体、运输载体之间展开[8],其运行机制如图1 所示。

图1 中国—东盟文化认同机制流程图

(一)模因生存机器

模因作为一种文化最小的生存单元和复制因子,其传播、演化依赖一定的生存机器,即一定的载体——广义的媒介。在文化传播之中,万物皆媒,从跨国公司、商品、媒介(狭义)到人,都会向外传播母国文化模因。从整体来看,中国对东盟跨文化传播的文化模因生存机器的建立并不完善。虽然中国建立了一大批面向东盟的媒体如“北部湾之声”、东盟博览会官网等,借助“两会一节”建立的平台对东盟进行传播,还签订、建立了与东盟国家媒体合作的协议、高校培养机制等,从而建立人才流动机制,在一定程度上促进了文化的沟通与交流,但受制于不同文化之间社会建制的差异,中国无法大规模地在东盟国家借助传统媒介传播、发声,这也使得我国在东盟地区跨文化传播的范围和效果受到限制。此外,某些西方媒体借助国际社交媒体扭曲和丑化中国形象和发展意图,给我国与东盟之间的跨文化传播增添了更大的障碍。由于受到东盟地区内外因素的影响,我国在该地区传统媒介的传播阵地难以构建。我国建立的有关中国—东盟文化的网络平台大多使用中文,导致来自东盟国家的浏览用户较少。因此,要想在东盟地区扩大文化传播影响力,应当借助Twitter、Facebook、Line等东盟国家普遍使用的社交媒体平台以加大在东盟地区的覆盖,打破跨文化传播的藩篱,从而打造共通的语意空间,构建完整的文化模因生存机器。

(二)文化模因复合体

苏珊·布莱克莫尔在《模因机器》中,首次提出了模因复合体的概念,指出就传播概率来看,处于复合体状态的模因会大大高于孤立状态下的单个模因[8]。也就是说,在跨文化传播中,效果更好的传播方式是构建模因复合体,运用不同民族都可以接受的价值观包装本民族的文化,从而和“他者”文化模因进行复合,形成新的文化模因和对本民族文化的认同。此外,也可以借助跨国非政府组织(NGO)或跨国公司的文化模因进行传播。经济上的需求使得这些强力生存机器和当地民众紧密结合在一起,无法分割,而依附其上的文化模因也会因此得到扩张。表现最为明显的莫过于美国的文化产业以及传媒集团,其借助东方文化的形,传递西方文化的神,在先进的技术支持之下,快速占领了文化产业的龙头地位。如《功夫熊猫》系列不仅在我国攫取了大量的票房,也传播了美国文化模因。

“文化的全球化发展不光以文学作品、学术语境、思想范式等形式扩散,而且也应以产业化形态辐射。文化产业的生产和消费主要遵循市场规律,通过不断扩大的市场体系和商品逻辑而压倒其他社会关系和价值体系,从而直接服务于共同价值观的构建。”[9]近年来,我国在文化产业化方面做出了巨大的努力,寻找中国与东盟之间共通的文化基础,推出了许多影视作品,如电视剧《北京青年》,纪录片《故宫》《超级工程》等;同时也和东盟国家签订了许多图书出版协议,包括面向越南的杂志《荷花》;还精心打造了中国与东盟之间的文化交流品牌,如“壮族三月三·八桂嘉年华”“南宁国际民歌艺术节”等[10]。但是,这些努力并没有成功构建模因复合体,仅仅停留在展示中华文化的层面,无法得到东盟国家受众的广泛认可。因此,我国在对东盟国家进行跨文化传播之时,应借鉴成功的跨文化传播模式,构建文化模因复合体,借东盟国家的文化之形,传递中华文化之神。

(三)文化模因的运输载体

文化模因需要借助一定的媒介才能传播、演化。例如,影视、广播、电视、网站、社交媒体、游戏、音乐、语言、公司、商品甚至人,都能成为承载文化模因的载体。这些文化载体存在于生活的方方面面,既有线上的也有线下的,构成文化模因的立体传输网。

在跨文化传播过程中,借助文化模因理论清晰了进入“他者”文化的切入点,然而想要得到预期的传播效果,实现文化之间的和谐共存,还涉及面对如何化解文化矛盾与冲突,如何实现不同文化的共存共生。因此,需要借助文化认同的理论视角选择文化传播内容。

四、中国—东盟跨文化传播的内容选择

由于我国很早就有大量的移民进入东盟国家,带有中华文化烙印的广大华侨与东盟国家的文化深度融合、互动,从而形成了共同的传统或现代的生活方式。这种天然存在的共同特征,使得中国与东盟国家之间存在着广泛文化认同的基础和前提。目前,需要利用话语实践去构建中国—东盟命运共同体与合作的想象。

(一)挖掘文化历史资源,构建文化共同体想象

中国与东盟各国已经存在的历史渊源,以及文化、种族、地理等的接近性,使得中国与东盟各国有着大量的历史文化资源可被充分挖掘。中国可以整合具有积极意义的历史事件,以获得情感上的联系,拉近文化之间的距离,获得东盟民众更多的情感倾向。借助“儒家文化圈”的历史话语,构建“儒家文化圈”的文化生态,消弭文化之间的直接对抗,在“互惠性理解”的基础上,走向对话和共生,构建中国—东盟文化共同体想象。

(二)立足生活实践,构建精神认同

在跨文化传播时,要采用细致入微的个体叙事方式。应借助当地华侨的力量,充分了解当地普通民众的诉求与生活方式,从而展现人民生活方式之间的共性,构建共同的生活诉求与向往。基于现实的共同特征,上升到精神层面的理解与认同。

关于共同的语意空间的构建,文化是基础,传播是保障。借助文化模因和文化认同,实际上找到了中国与东盟国家文化之间的共性,以及共有的符号、意义系统,但这仅仅是第一步,要想完成这一构建还需要双方不断地开展象征性互动,扩大文化之间的意义系统,从而加深相互理解,构建精神认同。

(三)运用共情传播,引发心理共鸣

2005 年,古迪昆斯特对跨文化传播进行总结,形成了跨文化传播的七大理论,分析了世界跨文化传播的现状以及存在的内卷化问题,同时,对跨文化传播的研究进行了展望[11]。中国知网计量可视化分析检索结果显示,互联网诞生初期,国内学者就对跨文化传播进行了研究,但是数量较少。到2018 年,研究论文达到60 篇,到2019 年,关于跨文化传播的核心期刊论文达到80 篇以上,可见国内跨文化传播研究呈持续上升的趋势[12]。

西方学者早在20 世纪初期就从心理学角度对跨文化传播开展研究,并构建了跨文化传播的基础理论——共情传播理论,并将共情传播理论广泛应用于跨文化传播的实践当中。西方学者从不同角度对共情理论进行了界定。Buber 指出,共情是在更高层次上获得并保持的,它需要共同的社会背景,在一定程度上依赖熟悉的环境和交流的人[13]。Colman 指出,共情是指理解他人感情的能力,或者是从他人角度去体验一些东西[14]。因此,共情可以弥合不同群体之间的鸿沟,代表着对他人的终极认知能力。Juris Draguns认为共情指体验他人情感和想法,并传播和反应这些情感和想法的能力[15]。这和Colman 的观点有异曲同工之妙,都旨在消除不同群体之间跨文化传播时遇到的障碍和问题,为共情传播创造必要的前提条件。

五、中国—东盟跨文化传播渠道探索

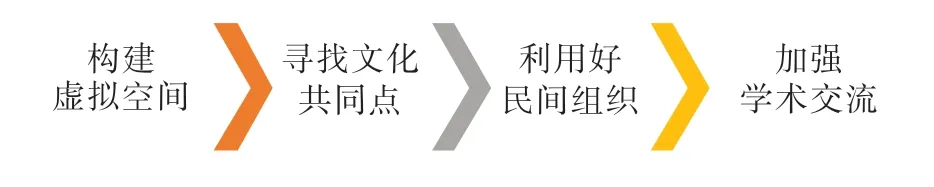

中国—东盟之间的跨文化交流,在文化模因整合和内容选择的基础上,还需要探索合适的传播渠道,否则难以达到预期的传播效果。中国—东盟之间的跨文化传播需要尝试线上和线下结合、实践和理论引导相结合的模式,具体操作路线如图2 所示。

图2 中国—东盟跨文化传播渠道

(一)运用互联网构建共通的语意空间

身处文化系统中的人们,往往是借助于现实的生活、教育,或潜移默化或光明正大地接受所处文化系统的生活经验与历史传统,从而完成社会化。来自社会、群体的压力以及人们生存的需要,使得这种社会化的过程是不可抵抗的。但人们往往意识不到这一点,只有在和“他者”文化碰撞时,才会有所认知。在互联网时代,沉浸其中的人们共同构建了脱胎于但又有别于现实世界的虚拟世界,人们在其中创造着新的文化。这种虚拟的文化塑造不仅对人们的认知,而且对人们的现实行为都产生了巨大的影响。不管是什么人,为了在这个虚拟世界畅游、与他人交流沟通、游戏,就必须遵守这个空间的规则。为了融入这个世界,人们需要完成新文化的社会化过程。和现实的社会化相似,在相互接触的过程中,人们已经不知不觉地完成了文化的社会化,真正地融入了这个虚拟世界。因此,应通过媒介广泛传播,构建一个基于现实的虚拟世界,让东盟国家受众在虚拟的世界之中完成文化的社会化,从而构建共同的语意空间。

(二)寻求文化共同点

台湾学者高明士指出:历史上的东亚,有五个文化要素是东亚各国所共享的,第一是汉字,第二是儒学,第三是佛教,第四是律令,第五是科技(医学、算法、天文学、历法、阴阳学等)[16]。因此,古代曾形成“以汉字为通用文字,佛教为固定宗教,儒学为共同政治理念,政治上高度集中”的东亚文化圈[17]。其中的朝贡以及册封等制度长期被视为等级和臣服的象征,形成了统治与被统治、上下分明的等级思想。在民族解放热潮之下,一切不平等都被“推翻”,形成了排他的民族主义思想。因此,受历史记忆影响,东盟各国对中国仍然存在思想排斥,这也是“一带一路”、命运共同体等倡议被曲解为“中国新的朝贡体系”的原因所在。因此,在对东盟的文化传播中要摒弃可能被解读为政治意味的传播元,避免东盟民众强烈的民族主义对抗。在文化传播中应选择儒家文化的内核,如仁、义、礼、智、信等被东盟国家和民众认可的文化要素,借助历史造就的文化共同体建构认同,拉近彼此的文化距离。

(三)利用好民间组织的桥梁作用

从媒介环境学的理论视角来看,媒介是文化能够在其中生长的技术。换句话说,媒介能够使文化里的政治、社会组织和思维方式具有一定的形态。媒介不仅仅有着所谓的“偏向性”,其本身还蕴藏着文化的内核,其形态在一定程度上也就是文化的形态。媒介是人的感觉器官的延伸,目的在于提高人认识世界的能力,这里也就牵涉媒介与环境的互动,由单一的感知环境与符号环境的媒介互动到多重媒介环境理论视角的转型[18]。在媒介、语言、文化、技术与环境的多重互动中,往往强调媒介的“偏向论”,即媒介、传播技术促成的各种心理的、感觉的、社会的、政治的、经济的以及文化的结果,往往和媒介固有的偏向有关系。借助这种多元的要素互动,从而构建带有偏向性的拟态环境,对人的思维、认知等产生潜移默化却又巨大的影响。在媒介环境学的理论视角之下,媒介更多地被定义为一种广义的媒介,即能够承载文化、符号的物质实体,如货车、公路、公司、人等。因此,在对东盟传播文化之时,需要发挥民间组织的作用。因为借助民间组织的架构、企业文化以及员工之间的交流,在群体压力、认同等机制的作用之下,东盟民众往往会更容易认同民间组织所建构的带有“偏向性”的拟态环境,而不会遭受其民族主义的强烈反抗。

(四)加强学术交流,引导中国—东盟的互动交流

关于文化共同体或者说共同体想象的构建,知识分子在其中往往扮演着重要角色。欧共体能够形成的原因之一在于欧洲知识分子的密切交流,其构建了“主流”的欧洲意识,建构了欧洲公共领域和知识场域。而反观亚洲的知识分子,其共同感要弱很多[16]。整个亚洲或者说东亚的确处于一个“大社会”之中,彼此相互关系、影响,但“大社会”并不等同于“大共同体”,再多数量的集体行为也无法构成共同体。联合行为(associated activity)是创建共同体的条件,符号介入其中,同时符号反过来依赖并促进传播[19]。因此,需要加强中国与东盟国家的学术交流,学者们可就现实关切以及人文关怀的问题开展研讨。通过跨界、跨国以及跨专业深度对话在学术层面建构中国与东盟国家的公共领域和知识场域,构建国与国之间的联合行为,共同解决现实问题,从而创建独特的、共享的符号体系。在杜威看来,经验是有机体和环境相互作用的结果、符号和回报,当这种互动作用完全实现之时,它就转化为参与和交流[20]。学界之间频繁的学术交流,往往有助于学界形成共享的经验体系,从而形塑友好、合作的共同体“主流意识”,促进文化共同体想象的形成。

六、结论与探讨

文化与传播的同构通常被表述为“文化即传播,传播即文化”。这让我们建立起一种真实的想象:传播既是文化画面展开的形式,又是文化生产的工厂。当我们注意画面时,必定会看到传播的偏向;当我们走进“工厂”时,可感受到传播创造文化以及文化间的关系,体会到在传播中按照文化存在和发展的需要去设计文化[21]。文化指涉符号以及意义系统可借助文化学的相关理论找到文化之间的共性,搭建交流沟通的基础,并对其有选择性地传播。所谓有选择性是基于英尼斯的“媒介偏向论”,不同的媒介具有不同的偏向,导致同一内容在不同媒介上会有不同的侧重和强调,从而传递出不同的信息。根据信息需求和媒介的偏向,构建一个意义完整的传播体系,借助虚拟的网络空间再现历史性生活经验、文化背景,使得“他者”文化的受众完成虚拟的文化社会化过程,构建“想象的共同体”。

本文借助象征性社会互动和跨文化传播的理论视角,从文化和传播两个层面入手,抓住跨文化交流中的差异,主张利用好民间组织,运用共情传播,加强学术交流,选择弥补或者缩小文化之间的差异的思路,从而构建共通的语意空间。通过互动、交流不断地扩大共通的语意空间,扭转固有的文化偏见和传播偏见,努力实现文化之间的共存共生。