齐白石与“福尔达”轮的机缘

2021-06-30杭春晓

杭春晓

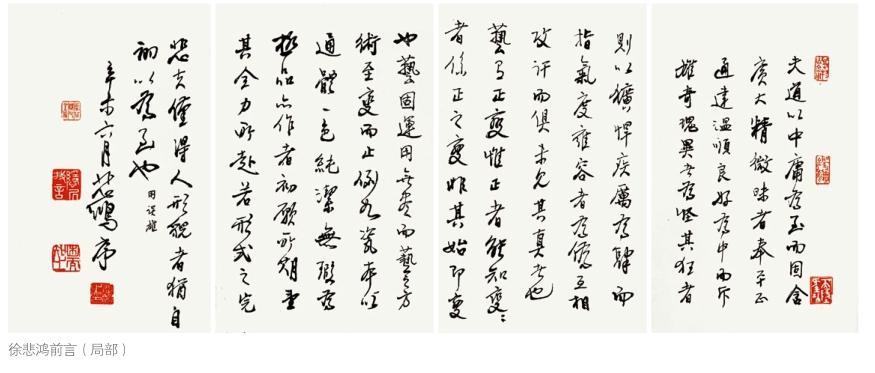

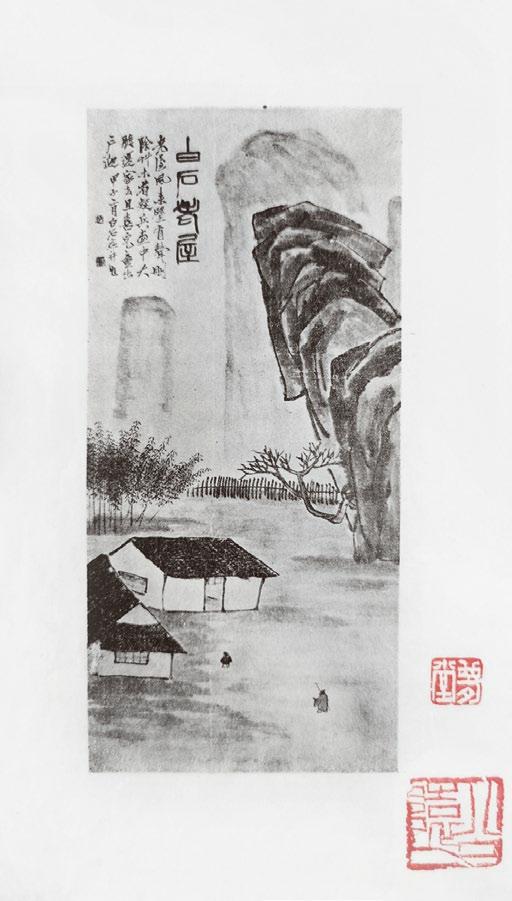

1932年7月,中华书局为齐白石出版了一本线装珂罗版画册。据现有材料看,齐白石民国画册总计4本,除1928年胡佩衡编《齐白石画册(初集)》外,正式发行的惟有此册。另两本乃白石老人自行印制,未曾流通。中华书局本与胡本不同,徐悲鸿手书的前言占全书四分之一的篇幅[1]。翻阅该册,直观印象便是前言的重要性超越了畫册主人齐白石[2]。确实,曾出任北平大学艺术学院(北平艺专)院长、时任中央大学教授的徐悲鸿,更是中华书局重视的对象。同年10月,中华书局出版了《悲鸿画集》,无论篇幅、印制及排版之疏密,皆非《齐白石画册》可比。甚至,白石画册得以出版也是因为徐悲鸿与中华书局的多次沟通。现中华书局藏有当年沟通出版该画册的多封信札,尽显徐悲鸿的影响力[3]。

中华书局本《齐白石画册》曾多次再版,是民国时期白石老人影响最大的公开出版物。书中,徐悲鸿的前言对齐氏颇为推重:

夫道以中庸为至,而固含广大精微。昧者奉平正通达温顺良好为中,而斥雄(用)奇瑰异者为怪。其狂者则以犷悍疾厉为肆,而指气度雍容者为伪,互相攻讦而俱未见其真者也。艺有正变,惟正者能知变,变者系正之变,非其始即变也。艺固运用无尽,而艺之方术至变而止。例如,瓷本以通体一色纯洁无瑕为极品,亦作者初愿所期望。其全力所赴,若形式之完整无论矣。如釉泽之调和,精密配剂不虞其他也。即其经验所积,固已昭然确凿审知也。不谓以火率先后之差,其所冀通体一色纯洁无瑕之器,忽变成光怪陆离不可方物之殊彩。拟之不得,仿之不能,其造诣盖出诸意料以外者,是固非历程之所必有,收效之必善。顾为正之变也。恒得此境,要皆具精湛宏博之观,必非粗陋荒率之败象,如浅人所谓似是而非之伪德也。

白石翁老矣,其道几矣,由正而变,茫无涯涘。何以知之,因其艺至广大尽精微也。之之者,中庸之德也,真体内充乃大雄非腓。虽翁素称之石涛,亦同斯例也。具备万物,指挥若定,及其既变,妙造自然。夫断章取义所窥一斑者,必背其道。慨世人之徒袭他人形貌也,而尤悲夫仅得人形貌者,犹自诩以为至也。(用误雄)

辛未六月悲鸿序。[4]

与胡佩衡1928年所印齐白石画册前言不同[5],徐悲鸿对齐白石的推介,不再借助外国人(如克罗多与日本人)。他提出“正者知变”的理论评述白石翁。有趣的是:徐序对白石老人着墨不多,更大篇幅是在讨论自己的理论——画学之变。在徐悲鸿看来,无论“崇温贬奇”还是“追狂去雍”,都不得艺术要义。艺术,不应拘泥僵化,而应“正变”。何谓“正变”?“非其始即变”。也即“变”不是预设之“刻意”,如瓷器的“通体一色纯洁无瑕”变而为“光怪陆离不可方物之殊色”。以此为基础,徐悲鸿对白石翁的认可水到渠成,却也一笔带过。通篇读下,徐氏更愿用白石的“妙造自然”来反衬“仅得他人形貌者”。两段文字的最后一句,都指向“浅人”自诩。

这向我们暗示了徐氏之潜在情绪——通过肯定齐白石来批判当时国画界的所谓主流。须知,彼时齐白石并非今天所理解的“大师”。相反,作为“北漂老农”,他在北京画坛颇为尴尬。例如陈师曾选齐氏作品参加中日联展时,就遭余绍宋恶评:“而齐尤为荒谬,令人作恶。”[6]师曾逝世后,白石老人与北京画坛的交往甚为“零星”,受聘于国立艺专,也是因为林风眠这样一位外来者。林氏南下,继任者刘哲、黄怀英主政的教师名单,不再出现白石翁。直至另一位“外来者”——徐悲鸿的到来,齐白石才再次成为艺专教师。于是,林风眠与徐悲鸿这两个年轻人,成为白石老人命运转折的重要人物。更有趣的是:林、徐两人在1926年恰是同船回国。

徐伯阳、金山合编的《徐悲鸿年谱》在1926年事略中记载:徐悲鸿与蔡元培、林风眠同船回国[7]。按此说法,徐悲鸿是从法国转道新加坡后,登上蔡元培夫妇及林风眠乘坐的“福尔达”轮。但这并不准确,蔡、林、徐并非同船回国。《蔡元培年谱长编》记:“1月2日偕夫人周养浩由法国马赛登‘福尔达轮,启程回国。”[8]“1月22日到新加坡,访林义顺、陈嘉庚。”[9]可知,蔡元培回国是从马赛登上“福尔达”轮,途中曾经停靠新加坡。徐伯阳、金山编《徐悲鸿年谱》时未做考证,想象了徐悲鸿与蔡元培、林风眠在福尔达轮上的“偶遇”。据《申报》相关报道,徐悲鸿、林风眠是于1926年2月6日乘法国邮船“爱纳克”号抵达上海,与蔡元培1926年2月3日抵达的“福尔达”轮,不是同一艘船[10]。然而,无论是否同船,蔡、林、徐确实是1926年2月初同时回的国。前后相差3天抵达上海的“福尔达”与“爱纳克”,将3位影响20世纪中国美术史的人,几乎同时送到了中国。且三人关系微妙而有趣,充满了“动态蔓延”的张力。有鉴于此,本文仍将援用徐伯阳、金山的“错误”,以此隐喻林、徐等人在1926年开启的全新结构。

1926年,徐、林同船回国这一看似与齐白石毫无关联的事件,成为白石老人交游的重要节点。这一年,距陈师曾去世已三年,齐氏之北京朋友圈甚是凋零。虽然,中日联展为老人卖画打开了局面,但国内画坛给予的回应却是寥寥。缺乏专业认可,甚至面对“北方有人学我皮毛,竟得大名”的讥讽[11],花甲老农的北漂生活想来不甚如意。然而,一艘从法国开来的轮船,却为白石老人带来两位年轻人——先后出任北平艺专校长,成为他的新一代“伯乐”。其中,林风眠的“1926”更加意气风发,年仅26岁便出任北平艺专校长。带着年轻人的热情、闯劲,林氏打造了声势浩大的“北京艺术大会”,以促进艺术之社会化。在这场艺术盛会中,林风眠明确提出“美术是改造社会的利器”,以对伯乐(蔡元培)的“美育代宗教”展开积极回应。1927年,蔡元培入职新成立的南京政府,在北京毫无根基的林风眠也于9月辞职南下。一时间,“北京艺术大会”烟消云散,消失在历史深处。自此,林风眠对北平艺专再无影响。庆幸的是:他对齐白石的“盛邀”,却为北平艺专的国画师资打开了一扇新的大门。面对突如其来的邀请,时隔多年,白石老人在《自述》中回忆:

民国十六年(丁卯1927年)我65岁。北京有所专教作画和雕塑的学堂,是国立的,名称是艺术专门学校,校长林风眠请我去教中国画。我自认是乡巴佬出身,到洋学堂去教习一定不容易搞好的。起初,我竭力推辞,不敢答允,林校长和其他朋友再三劝驾,无可奈何,只好答允去了,心中多少有些别扭。想不到校长和同事们都很看得起我,有一个法国籍的教师,名叫克利多(又译克罗多),还对我说过,他到东方以后,接触的画家不计其数,无论中国、日本、印度、南洋,画得使他满意的,我是头一个。他把我恭维得了不得,我真是受宠若惊了。学生们也都佩服我,逢到我上课,都是很专心地听我讲、看我画,一点没有洋学堂的学生动不动就闹脾气的怪事,我也就很高兴地教下去了。[12]

显然,在齐白石看来,这份邀请甚是意外。就身份而言,他虽然获得卖画机会,但自欺仍很朴素——“自认为是乡巴佬”,对“洋学堂”这事有些“受宠若惊”而心存忌惮,不敢答应。最终,因林风眠的执着——再三劝驾,白石老人勉为其难地答应(心中多少有些别扭)。有趣的是,初来乍到的林风眠为何如此执着?为何在北京画坛看中齐白石?年轻校长选择花甲老农,看似偶然,其实也有迹可循。林风眠在1926年回国不久发表的《东西艺术之前途》中,隐约显现了他看中齐白石的原因:

西方艺术,形式上之构成倾于客观一方面,常常因为形式之过于发达,而缺少情绪之表现,把自身变成机械,把艺术变为印刷物。如近代古典派及自然主义末流的衰败,原因都是如此。东方艺术,形式上之构成,倾于主观一方面。常常因为形式过于不发达,反而不能表现情绪上之所需求,把艺术陷于无聊时消倦的戏笔,因此竟使艺术在社会上失去其相当的地位(如中国现代)。[13]

林氏之艺术视野,站在中西一体的框架中。无论在巴黎还是在北京,他都以“形式语言与情感表达之关系”来评判东西方的古典绘画。在林风眠看来,无聊消遣的戏笔(文人画特征)是一种不发达的形式,无法表现情绪。其结果,是“中国现代”艺术在社会上失去相当地位。基于如此认知,他对国画圈的主流画家自然不感冒。相较而言,北漂老农的“另类”,便成了选择。但事情的复杂性在于:齐白石的“形式语言”真的吻合来自巴黎的校长吗?就《东西艺术之前途》一文看,刚刚归国且以油画创作为主的林风眠,对“形式之构成”的认识,更倾向“再现能力”的“客观”。唯此,他才认为东方艺术的“形式”倾于主观而“过于不发达”。但若以“再现能力”看齐白石,结果恐怕并不乐观。那么,林风眠为何看上齐白石?答案,隱含在“西方艺术之为印刷物”的判断中。

林风眠1921年考入法国第戎国立美术学院,得院长杨西斯(Yencesse)赏识,半年后被推荐到巴黎国立高等美术学院,入柯罗蒙工作室学习。柯罗蒙(Fernand Cormon)是世纪之交法国学院派画家的代表人物,他的《该隐》至今仍是奥赛美术馆的重要展品。柯氏作品在古典主义精熟的结构中,追求笔触的简约与流畅,带有浪漫主义的语言特征。他的学生中,出现了凡·高、马蒂斯等学院风格的破坏者。这似乎构成了一张隐约的“知识之网”,向我们暗示:林风眠在法求学,应该接触到带有形式主义倾向的艺术思潮。确实,他力邀来华的克罗多(Claudor,年长林氏10岁),正是此类画家。早在1909年巴黎国立装饰艺术学院就读期间,克罗多便与马蒂斯一起在独立艺术家沙龙展出作品。对克罗多,林风眠曾专文介绍:

唯克氏天性浪漫,富于创造,因而厌恶模仿与机械式的学校教育。在该校二三年,即脱离学校生活,与雕刻家和画家波彭、鲍得鲁、马蒂斯、达佛伦诸人共同在巴黎独立展览会发挥其创造的新艺术运动,一直到现在,始终向艺术方面不断地奋斗。[14]

对“模仿与机械式的学校教育”的叛逆,使克罗多、马蒂斯等人的“新艺术运动”告别了“印刷物”,摆脱了“近代古典派及自然主义末流的衰败”。“印刷物”,在林风眠的表达中是一种比喻,是对绘画成为“照相机械式”再现的比喻。背后的知识语境,正是20世纪初欧洲现代艺术的兴起——以追寻绘画语言之独立来检讨长久以来的再现机制。显然,这些代表巴黎新潮艺术的思想,影响了年轻的林风眠,使他容易接受“语言形式”独立于“再现性”的表达。从某种角度看,这种艺术观处于“再现”与“形式主义”之间的暧昧地带,价值判断也因此具有某种灵活性:面对北京画坛的主流画家,“形式”因主观而不发达,从而批判其为“消遣”;但面对齐白石,主观“形式”可以呼应欧洲“新艺术运动”,因此可以加以肯定。齐白石或许没想到,林风眠请来的那位法籍教师将他纳入世界性的艺术潮流。无论出于误读还是真心喜欢,克罗多对齐白石的“恭维”,不仅给北漂老农“受宠若惊”的意外收获,也与林风眠的认知发生了共振,为北京画坛提供了新的选项。1928年,胡佩衡为齐白石编辑画册时,便借助克罗多的“判断”向公众介绍齐白石的世界性[15]。

历史,充满了看似偶然的“瞬间”。1917年离开乡村的齐白石,想不到彼时还在梅州中学的林风眠,10年后会带来欧洲的美术思潮,给自己不甚如意的“北漂”带来改变。显然,进入北平艺专的齐白石,“身份认知”发生了重要转折:他不再只是因运气好能卖画的农民,而是“艺术界之创造者”。自此,齐白石开始成为“齐白石”,成为带着“陈旧已久”的中国画进入世界格局的“齐白石”。相对齐白石从本土画坛获得的“不屑”,异域眼光的认可仿佛一种隐喻:20世纪 20年代的中国,已成为世界的“组成部分”,而非独立于东方的“文化区域”。或因如此,齐白石在并不友善的北京画坛获得了后续的成长空间,乃至成为20世纪最为重要的画家。当然,这个过程并非一帆风顺。林风眠离开北京后,白石老人的“洋学堂”便遭遇了挫折。但无论如何,当齐白石踏入北平艺专的那一刻起,新的趋势便已开始形成。哪怕有所反复,齐氏之身份“逆袭”未因“力量格局”的此消彼长而改变“方向”。林风眠南下后不久,同船归国的另一位年轻人(徐悲鸿)竟也北上主政艺专。“福尔达”轮,因此成为白石老人的幸运之船。船上两位年轻人的关系不见得多融洽,但他们对北京画坛的边缘人物——齐白石的认可,却出人意料的统一。

注释:

[1]相关信息见《齐白石画册》,上海:中华书局1932年。按:该画册版权页书名为“齐白石画册(全一册)”,定价“大洋二元二角”,作者“齐白石”,印刷者“中华书局玻璃版部(上海静安寺路一四八六号)”,发行者“中华书局(上海棋盘街及各省)”,出版时间为“中华民国二十一年七月发行、中华民国二十一年七月初版”。现北京画院藏有初版一本,中国国家图书馆藏有再版一本。按:中华书局出版的齐白石画册,封面题签为“齐白石画册,樊山署”,钤朱文“嘉”,与胡佩衡所编画册相同。中华书局本中的徐序篇首钤印:朱文“万物亡全用”、朱文“圣人无全能”、白文“天地无全功”;篇尾钤印:白文“悲鸿之印”、朱文“当其无有室之用”、白文“隐居放言”、朱文“困而知之”。

[2]北京画院吕晓指出:“从齐、徐二人当时的社会地位来衡量,笔者认为出版社的意愿更有可能。”吕晓,《民国时期出版的四本齐白石画册研究》,载北京画院主编《齐白石研究》(第四辑),南宁:广西美术出版社2016年,第27页。另,该文还认为:“在画册中凸显当时画坛上风云人物的徐悲鸿书写的序文无疑也可增加该书的卖点。从徐悲鸿多次在信中催促画册出版,言明齐白石的价值等来看,中华书局对画册的出版一开始并没有抱以最大的热情,只是因为徐悲鸿的坚持而最终得以出版。”(第27页)

[3]这些信札经整理收录于《中华书局藏徐悲鸿书札》一书。吕晓在《民国时期出版的四本齐白石画册研究》中,用这些材料详细论述了中华书局《齐白石画册》的出版过程。诸如,最早沟通出版事宜:“兹敬托携白石翁画册底稿一函,并画一幅。请印付玻璃版。拜祷。敬候近祉。悲鸿顿首。八月卅日。齐白石翁画稿,大小殊不一致,可嘱制版处,意将其两长幅或两遍(扁)幅合成一版,尚有题签、序文等物,容续寄,版制成后,由弟编次第。另,画请摄制时小心勿令污损,摄毕即欲存尊处。拜祷。悲鸿又及。”[徐悲鸿1931年8月30日《致舒新城》信札:“为推荐张任政(惠衣)及印齐白石画事。”载《中华书局藏徐悲鸿书札》,北京:中华书局出版社,2012年7月第1版,第60页。]

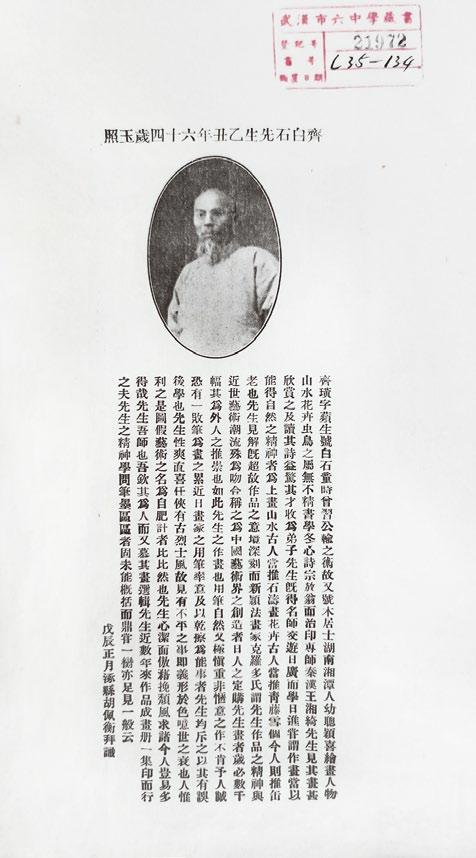

[4]徐悲鸿,《齐白石画册》序言,上海:中华书局1932年。[5]1928年胡佩衡为齐白石所印画册,是齐白石最早的个人画册。该画册版权页注明出版时间为“戊辰端午初版”,书名为“齐白石画册初集”,印行者为“胡氏石墨居(兴华门内北新华街)”,印刷者为“北京京城印书局”,发售处分别为“北京上海商务印书馆”“北京青云阁富晋斋佩文斋”“北京琉璃厂崇文斋”,定价为“大洋一元二角”。现北京画院、中国国家图书馆皆有藏。画册前言为胡佩衡所撰:“齐璜字萍生,号白石。童年时曾习公输之术,故又号木居士。湖南湘潭人,幼聪颖,喜绘画人物山水花卉鸟虫之属,无不精。书学冬心,诗宗放翁,而治印专师秦汉。王湘绮先生见其画甚欣赏之,及读其诗益惊其才,收为弟子。先生既得名师,交游日广,而学日进。尝谓作画当以能得自然之精神者为上。画山水,古人当推石涛,画花卉,古人当推青藤雪个,今人则推缶老也。先生见解既超,故作品之意境深刻而新颖。法画家克罗多氏谓先生作品之精神與近世艺术潮流殊为吻合,称之为中国艺术界之创造者。日人之定购先生画者,岁必数千幅。其为外人之推崇也如此。先生之作画也,用笔自然又极慎重,非惬意之作,不肯予人。诚恐有一败笔,为画之累。近日画家之用笔率意及以干擦为能事者,先生均斥之以其有误后学也。先生性率直喜任侠,有古烈士风,故见有不平之事,即义形于色,噫世之衰也。人惟利之是图,假艺术之名为自肥计者,比比然也。先生心洁面傲,借挽颓风求诸今人,岂易多得哉。先生吾师也,吾钦其为人而又慕其画,选辑先生近数年来作品成画册一集,印而行之。夫先生之精神学问笔墨区区者,固未能概括,而鼎尝一脔亦足见一般云。戊辰正月涿县胡佩衡拜识。”

[6]1922年4月3日上午,余绍宋到陈师曾处看中日联展之画后,于日记云:“九时到师曾处,看各家送往日本求售之画。最佳者为师曾、萧谦中,最恶劣者为林纾、齐璜。而齐尤为荒谬,令人作恶。”(《春晖堂日记》1922年4月3日,见余绍宋,《余绍宋日记》(全十册),北京:北京图书馆出版社2003年,第2册,第533页)

[7] “1月下旬,由新加坡乘福尔达轮船返国探亲。船上遇由欧洲返国的蔡元培、林风眠。除感激蔡曾向傅增湘进言,使自己能赴法留学,又向蔡汇报在欧七年的留学生活及所取得的成绩。并向蔡建议:要想使我国的美术事业发达,不光是创办学校与派留学生所能奏效的,还应创建美术馆。”徐伯阳、金山,《徐悲鸿年谱》,台北:艺术家出版社1991年版,第34页。

[8]高平叔,《蔡元培年谱长编》(中),北京:人民教育出版社1996年版,第719页。原载上海《民国日报》1926年1月31日。

[9]高平叔,《蔡元培年谱长编》(中),北京:人民教育出版社1996年版,第719页。原载《日记》。

[10]1926年2月20日《申报》之“申报本埠增刊”第3版,“艺术界”栏目下有署名“佩锵”的《梅花会纪盛》一文,明确写道:“徐悲鸿君、前与林风眠君同船归国、下船时林君由沪上友人接往沧州,与徐不相见者累日……”那么,徐、林所乘为何船?1926年2月7日《申报》第2张第7版,“本埠”栏目下有新闻《艺专新校长林风眠昨由法到沪》:“北京国立艺专校长林风眠君,偕夫人(法国籍),昨日下午四时,乘法国邮船爱纳克到沪,在黄浦岸南满铁路公司码头上岸,由沪上友人等招待,暂寓沧州旅社,与蔡元培同寓,林君何日北上,现尚未定,闻林夫人与蔡夫人在法时,极相友善云……”可知,林风眠与徐悲鸿同乘法国邮轮“爱纳克”号于2月6日下午抵达上海。另,《蔡元培年谱长编》据《民国日报》1926年2月4日相关材料记云:“2月3日,上午7时30分,蔡先生夫妇所乘‘福尔达轮到上海。江苏省省长陈陶之子陈定(在德国获医学博士)同船抵达,江苏省交涉员公署派交际科帮办王镜舜到码头照料。蔡氏夫妇登岸后,住入静安寺路的沧州饭店。”[高平叔,《蔡元培年谱长编》(中),北京:人民教育出版社1996年版,第719—720页]可知,蔡元培乘坐“福尔达”轮于1926年2月3日上午抵达上海。

[11]“北方有人学我皮毛,竟得大名”乃20世纪齐白石与吴昌硕的一段公案。事情源于吴昌硕对齐白石在中日联展上获得的成功不以为然,讥之为“北方有人学我皮毛,竟得大名”。然,此说一直没有吴昌硕方面的确证,多时人(如启功)听闻口传之语。但20世纪20年代后齐白石的常用印——“老夫也在皮毛类”,似从侧面证实了“缶老之讥”。另,首都博物馆藏《芭蕉书屋图》的题跋,亦然。该画题诗云:“三丈芭蕉一万株,人间此景却非无。立身误堕皮毛类,恨不移家老读书。”且跋曰:“大涤子呈石头画题云:书画名传品类高,先生高出众皮毛。老夫也在皮毛类,一笑题成迅彩毫。白石翁画并题记。”(首都博物馆编,《齐白石艺术大展集萃》,北京:北京出版社2006年版,第63页)

[12]齐白石,《白石老人自述》,山东:山东画报出版社2000年版,第135-136页。

[13]林风眠,《东西艺术之前途》,载《东方杂志》1926年5月25日,第23卷第10期,第104页。

[14]林风眠,《介绍名画家克罗多先生》,载《晨报副刊·星期画报》1927年3月6日,第2卷第74号,第1页。

[15]“法画家克罗多氏谓先生作品之精神与近世艺术潮流殊为吻合,称之为中国艺术界之创造者。”胡佩衡,《齐白石画册·序》(初集),《齐白石画册》(初集),胡氏石墨居1928年印行。

责任编辑:孟 尧