杨慎金石思想的意蕴与启发探究

——以其与经学的融通为核心

2021-06-29罗惠文

⊙ 罗惠文

一、杨慎金石思想的形成

(一)对宋明理学的反思

明朝时期宋明理学是官方的正统思想,但流弊渐多。宋儒解经,多重义理,其弊流于空疏。此时期经学的发展总体呈衰微之势。明人注经之说,多因循宋人。皮锡瑞《经学历史》曰:“论宋元明三朝之经学,元不及宋,明又不及元。”[1]针对时代的困境,杨慎提出了自己对经学的理解。他主张实学,而儒家是实学,可以儒家之实,实天下之虚学,纠正时弊。在杨慎看来,经过秦始皇焚书之后,经学的发展随时代而有变化。汉朝解经重传注,唐朝解经重疏释,宋人解经则专主议论。隋唐注疏能得经旨之六七,而宋儒之学能补汉唐人之三四。

宋儒之精者吾何尝不取顾,宋儒之失在废汉儒而自用己见……《六经》作于孔子,汉世去孔子未远,传之人虽劣,其说宜得其真。[2]

经学至朱子而明,然经之拘晦,实自朱始。是非杜、朱之罪也,玩瓶中之牡丹,看担上之桃李,效之者之罪也。[3]

杨慎解经,虽于宋学之失有所批评,但对宋学的精髓之处仍取用之。他认为经学自朱熹而昌明,但经学拘晦也是从朱熹开始的。汉朝时期去孔子所作六经的时代更近,虽有古今文经学之争,但汉儒经说更接近古学经旨的真义。杨慎认为经史一体,经史互为表里。他对经史的解释,不拘束于一家,常旁征博引,训诂考据,但皆以明晓经义为上,并不拘泥于章句之繁。《续修四库全书》称杨慎解经为“明人经说之翘楚”。他主张实学,认为治学不应守残固执,而应博学返约。

杨慎说经,不尚虚义,重在音训,又杂采众说,旁引博喻。非汉非唐,亦古亦今,不主一家,不守门户,出入宋学纬书,百家文史。[4]

杨慎解经亦古亦今,多推陈出新,不专重义理而着眼于经义本身及其在时代变化中的经世致用之义。他对宋儒的批评主要是针对宋人之学中过于专固的流弊而言。而到了明朝时期,许多士人更失于鄙陋,常依从宋人的学说,而不重视唐以前的古学。杨慎的金石思想正是其倡导的古学的构成部分。杨慎《金石古文》共十四卷,收录从三代至秦汉时期的金石碑刻。《金石古文》著录的皆是关于经史并且能讽咏的铭文。金石之学可以考证经史,这是博学融通的实学路径,此种治学路径正可以救正空疏的时风。

(二)家学、师承及交游的影响

杨氏家族崇德守礼,主张经邦治世。杨慎祖父杨春,通易学,善诗文,亦长于书法。其父杨廷和,官至明代内阁首辅。李东阳曾谓杨廷和:“入翰林,博涉经史,用以供讲筵史局之职,敷衍明畅,纂述精当,才望揭揭,在人耳目。”[5]杨廷和善书法,所书碑刻有《明昌运宫碑》《开化寺碑记》等。杨慎家学重古学,其家藏碑拓颇丰。据杨慎《金石古文》载:“予家自祖宗来藏碑颇富,兼以予好收录,中间得于朋友之助者,十常四五。”[6]杨慎家藏有《韩敕碑阴》,比较拓本,方知碑文著录内容之缺。《隶释》所记已误。欧阳修未见此碑,赵明诚《金石录》尚有著录。又杨慎家藏《鲁峻碑阴》,碑文保存完好,但欧阳修、赵明诚以及洪适皆失收录。另外,杨慎所见《汉荡阴令张君碑》,欧、赵、洪并无记载,并且《隶续》《通志·金石略》都没有载录。宋代金石之学虽兴盛,但学者著录仍有未备之处。可见杨慎金石之学对于前代金石学的继承和创见。这是因为其家藏碑拓丰富,并且考证精审,故能自发新说。

明朝初中期的古学逐渐复兴,金石之学也有所发展。从总体上看,明朝中期的金石碑学继承了宋代金石学的成就。明代嘉靖以后,都穆著《金薤琳琅》,杨慎著《金石古文》,其后又有赵崡、郭宗昌、赵均等人对金石进行整理研究,明朝金石之学由此渐兴。《金石古文》中凡汉碑残缺者,皆从宋洪适《隶释》著录全文。另外杨慎也从《古文苑》及《蔡中郎集》等书中录入碑刻铭文,并引欧阳修、赵明诚、郑樵之说以考证碑刻。杨慎《金石古文》中的部分金石文献来自《金薤琳琅》。可见杨慎的金石之学承续前学,广引诸家论说。杨慎《金石古文》中《汉桂阳太守周府君碑》的按语引用了杨文贞对此碑的考证。杨文贞曾任内阁首辅,十分重视金石之学,而在他之后的李东阳也推重金石古文。李东阳既是内阁首辅,又是当时文坛的领袖,其影响力更大。杨慎志学之年拜于李东阳门下,他对金石之学的重视受到了其师李东阳的影响。杨慎在《石鼓文·序》中提道:

慎昔受业于李文正先生,暇日语慎曰:“尔为石鼓文矣乎?”则举潘、薛、郑三家者对,先生曰:“否,我犹及见东坡之本也,篆籀特全,音释兼具,诸家斯下矣。”然此本只存,将恐久而遂失之也,当为继绝表微,手书上石。又作歌一首,盖丹青未竟,而先生弃后学矣。去今又将六年,追惟耳言为坠,手迹莫续,天固爱宝,奈斯文何?敢以先生旧本,属善书者录为一卷,音释一卷,今文一卷,韦应物、韩退之、苏子瞻歌三首,唐愚士古诗一首,先生歌一首附之卷尾,藏之斋阁,以无忘先生之教云。[7]

杨慎从其先师李东阳处得到了东坡所藏《石鼓文》拓本,文字特佳。他继承李东阳金石之学而有发展,将《石鼓文》录分三卷。正德七年(1512)李东阳致仕后,杨慎之父杨廷和担任内阁首辅。杨廷和好古博雅,亦重古学。连续几任内阁首辅皆重视古学,好金石,并与杨慎有密切的关系,这直接影响了杨慎金石思想的形成。

明中期吴中地区文脉极盛,当时的吴中文人“咸多技能,好古笃学,知考藏金石,搜庋古今图书无倦意”[8]。都穆与文徵明、唐伯虎、祝枝山等交往密切,常沟通金石之学。京师内阁官员和士人,以及吴中地区的文人皆倡古学,重金石,由此促进了明代金石之学的兴起。而杨慎志学之年即受业于李东阳,后任翰林院修撰。议大礼之后,杨慎被贬滇地三十余载,但直至晚年,仍与文徵明等吴中士人有金石书文的交往。杨慎在考证《汉荡阴令张君碑》中提道:“此碑予官京师时,尝于景太史伯时处见旧拓本,不及录,近得之友人文徵仲。”[9]京师官方的学术趋势是复兴古学,而吴中地区,亦好笃古学,因此古学的复兴成为当时盛行的学术思潮。根据杨慎的师承、家学及其交游的境况,可知杨慎的金石学思想正是在明朝古学复兴的思潮当中形成的。

二、杨慎金石思想的意蕴

(一)披文以相质:佐证经史

杨慎认为经史一体。杨慎引苏洵之言曰:“经以道法胜,史以事辞胜。经不得史,无以证其褒贬,史不得经,无以要其归宿,言经史之相表里也。”[10]又引元儒张士行序《通鉴续编》之说曰:“史之为体,不有以本乎经,不足以成一家之言;史之为体,不有以补乎经,不足以为一代之制。”[11]此说为苏洵“经史相表里”的申衍。杨慎以为二人之说甚新,经为史之体,史是经学的延续和阐发。杨慎认为金石碑刻可以“披文以相质”,佐证经史,还可以与诗文辞韵互证,并且可以通过碑刻直接感受古人的风貌。

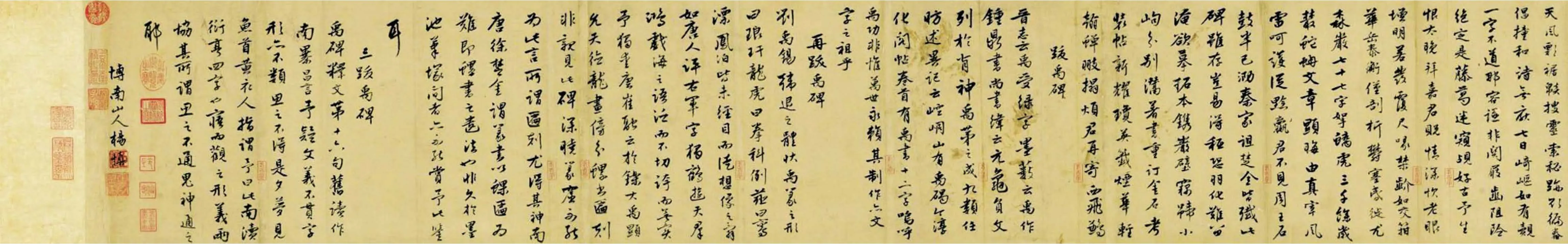

杨慎 行书 跋禹碑(局部) 选自《中贸圣佳2003年艺术品拍卖会 · 中国古代书法专场》

陆士衡曰:“碑披文以相质。”持此言也,以观于先秦两汉之石刻,其辞用韵,如《刘熊碑》,末之三诗皆四言,《费凤别碑》石子才所制,终篇皆五言,尤为奇隽,披文之类也。其叙事如边韶《荥口碑》《刘靖碑》,可裨史传,广遗逸,相质之类也。余尝录《金石古文》,起三代讫汉,又观郦道元《水经注》,博收古碑,惜其不尽见,撮取其目而考评之,以诒好古同怀云。[12]

杨慎在《水经碑目引》中引用了陆士衡“碑披文以相质”来说明他的金石思想。金石碑刻可以“披文相质”,即先秦两汉金石碑刻上的文辞,其辞语用韵可以与传世的经史文献辞韵互证。另外实地访碑,亲考拓本真伪,传拓刻碑等金石治学活动也符合杨慎主张的博学而融通的为学之道。杨慎引朱方《水经碑目跋》:“经史子集,以辞相传,而碑刻则并古人之手迹以存,好古尚友之士,获睹古人碑刻,有如亲睹其人焉。”[13]碑刻不仅刻勒经史之文,更有手迹留存。

余观三代之文,休哉!沨沨尔,噩噩尔,不可尚已。嗣是汉魏之文,去古未远,而浑厚天成,了无斧凿之痕也,襞积有年,始克成帙,盍梓诸以广教。[14]

杨慎哀叹三代之文至明朝已经沨噩衰败。杨慎著《金石古文》等金石碑刻之书是为了承续古学。勒刻于金石上的文章去古未远,故可以佐证经史,以此考证典籍的记载。先秦三代之文,明代仍可见于金石碑刻。杨慎所辑录的《金石古文》可裨益古学,复兴史籀笔法。杨慎说:“朱子《论语注》引石经者,谓孟蜀石经也。宋淳化中刻于汴京,今犹有存者。”[15]传世经文亦可与历代石经文献相互印证。杨慎曾考证范仲淹所作《范雍墓志》和富弼所作《范文正公墓志》上的文字史料,认为“大范名雍,仲淹之父”的说法是相传不考之误。杨慎认为史之世系不明,则史之善恶是非颠倒多矣。经由碑志文献的考证则可辨史传世系不明之误。[16]

金石文字是古人手迹的留存,可以直接传达出古人的精神风韵。明朝中期金石之学渐兴,因而也有访碑活动的兴起。杨慎亲历山野以访求古碑,以古碑文献佐证经史,尚友古人,承续古学,并且为后世好古者存其史料。嘉靖十八年,杨慎在安宁石庄村发现唐《王仁求碑》并且赋诗两首,抒发其怀古之思。慧远诗《游庐山》,此诗罕见其传,《弘明集》亦无收录,杨慎见之于庐山古石刻。另外,杨慎曾见石刻所记裴迪诗。裴迪自与王维辋川唱和之外无传,其诗为石刻所记,有补于当时的史传和诗文研究。杨慎寻访、考订并著录金石碑刻,以兴金石之学。

(二)刻石以传世:承续文明

金石碑刻可以“披文相质”,佐证经史,但是杨慎金石思想的最终落脚点是“文”刻金石以传世,即金石碑刻为文明承续的载体之一。此处“文”即金石碑刻的文字本身及其所承载的古代文明的制度。杨慎《六书索隐·序》言:“《说文》而上,则有大禹岣嵝之碑,周宣岐阳之鼓,吕氏考古图,宣和博古图,郭忠恕汗简,薛尚功鼎韵古文也。”[17]先秦时期的大禹岣嵝之碑,周宣岐阳之鼓等金石铭文,其金石所留存的不仅仅是文字本身,更承载了先秦时期的典章制度与历史事迹。杨慎《墨池琐录》载山谷之言曰:“三代之鼎彝,其字画皆妙,盖勒之金石,垂世传后,自必托于能者。为学古钩深者谋,不为单见浅闻者病也。”[18]三代时期的字与画刻勒于金石上,可以传于后世。而三代的制度与规模也因金石之文得以留存。

杨慎在《谭苑醍醐·石经考》中曾考证石经的源流。杨慎认为汉灵帝光和六年(183)时刻五经文为初刻,熹平四年(175)时蔡邕自书丹于碑为再刻。永嘉之乱后,石经损毁过半,魏世宗元年补刻石经,唐天宝年间刻九经于长安,最为精确的是五代孟昶在蜀地所刻的九经。后世经说亦参考于碑刻的石经文献,后人顾炎武、万斯大对石经之流传亦有详细考论。文明演进,制度变迁皆可在碑刻上留存痕迹,碑刻文献也成为承续文明的重要载体。

杨慎《书品》之后附录有《法帖神品目》,著录自文明源头所遗留的金石碑刻,降至秦汉魏晋碑刻法帖。《法帖神品目》收录有仓颉二十八字以及尧碑禹刻孔子书等古篆摹刻,从其所录碑刻可见其对上古文明史迹的理解。《金石古文》载《仓颉阳虚山丹甲青文石刻》。《河图玉版》言:“仓颉为帝南巡,登阳虚之山,临于元扈洛汭之水,灵龟负书,丹甲青文以授之。”[19]杨慎按曰:“为帝南巡作一句,为音去声,言奉黄帝命,而代之南巡也。”[20]此石刻为杨慎《金石古文》所辑录的第一块石刻。此碑历代金石文献均无著录,杨慎从《河图玉版》辑录。《河图玉版》为汉朝纬书《河图》的一种。汉朝之后已佚,明人孙毂《古微书》编入。后人多质疑此碑真伪。然从杨慎所录金石古碑的次序可以窥见其古史观。杨慎认为仓颉南巡为奉黄帝之命代之而行。登山临水,灵龟负书,丹甲青文,此已显出远古之文。此碑刻体现了黄帝仓颉时期文明源头的事迹与规模。《禹碑》为杨慎《金石古文》所辑录的第二块碑刻。尽管后人对杨慎《禹碑》的考证多有批评,但杨慎对《禹碑》的考释确体现了其经史学术与金石思想相互融通的整体性。在杨慎之前,衡山的《禹碑》在古籍上已有记载。南朝徐灵期的《南岳记》记载了《禹碑》上有蝌蚪文字。唐朝韩愈遍寻《禹碑》而未能得见。由于世人的访碑和相互唱和,《禹碑》声名渐起。南宋朱熹和张拭也曾到岣嵝山寻访《禹碑》但未访见。到了嘉靖十五年(1536),杨慎在安宁见到张素所带回的《禹碑》拓本,并考释其文字。[21]他还将《禹碑》刻在安宁的鸡岭石壁。《晋志》云,“禹受绿字。《墨薮》云:禹作钟鼎书。《尚书纬》云:元龟负文列于背,神禹第之成九类。”[22]杨慎认为《禹碑》所记录的是虞夏之书,是三代时期,大禹治水之后,衣制食备、万国咸宁的事迹。他对碑刻上的蝌蚪文字极其推崇,认为这是文字之祖。杨慎《跋禹碑》曰:“呜呼!禹功非惟万世永赖,其制作亦文字之祖乎!”[23]杨慎认为深晓篆书,浸淫时久,方能领略《禹碑》的神妙。金石承载和记录了古代政制的文明,同时金石上刻勒的文字也是后世书体演变的源头。后人对《禹碑》的真伪有所争议,如江昱在《潇湘听雨录》中提到《禹碑》乃是后人伪作。周亮工也以“好奇”相责于杨慎的《禹碑歌》。但杨慎对《禹碑》的考证过程可以体现杨慎一以贯之的金石思想。金石之学虽能承续三代以来的文明传统,佐证经史,对当下的文明予以反思,但杨慎的着眼点在于古今时变。古今时势不同,三代之法则因时势而损益。

知一方之利害而不知天下之利害,知今之势而不知古之势也,非腐儒而何哉?曰:“如此则三代圣人犹有弊法邪。”曰:“《易》曰:‘易穷则变,变则通。’《礼》曰:‘礼时为大,顺次之。’”三代之上,封建时也,封建顺也。秦而下,郡县时也,郡县顺也。总括之曰,封建非圣人意也,势也。郡县非秦意也,亦势也,穷而变,变而通也。[24]

通变之道的核心是时势,三代的封建制和秦时的郡县制度都不是圣人之意,而是圣人根据时势所制定。先王礼制符合当时的时势,而后世时势已变,故不能因循旧制。时势之变即《易》通变之理。杨慎倡导回归古学,最终还是要博古通今。杨慎虽提倡三代之法,但却不泥于古制,这正是《易》中时变之义。杨慎重视《易》中通变之道以及“时”的思想。他强调因时立法,知古今之变。金石之文可证经史,是实学的治学路径之一,但其学问的核心依然强调时势通变。金石碑刻所记之文不仅仅可推算古时文明的规模,其刻勒的文字也是后世文字之祖。因此金石之学的深刻意义,不仅在于佐证经史,更是回到了经学产生之前的文明时代。金石正因为承载了文明的传统,历经千百年而不至磨灭。杨慎的金石思想开启了后世碑学及考据的先风,但是其根本之旨在于承续古学,通于时变,博学返约,依于古今时势而后经世济用,这也是其金石思想的阔大之处。

三、杨慎金石思想的启发

(一)从经史到金石

杨慎对金石思想、音韵、字学的认识与其经史思想为统一的整体。他认为解经当本于《说文》《尔雅》,并且提出不懂字学、音韵则不能明了经义,难以进入古人之门径。“《说文》之解字,《尔雅》之训诂,上以解经、下以修辞,岂不正大简易。”[25]杨慎认为文字训诂可以解经修辞。他对字学和音韵的考究,其古字常取自金石碑刻。另外,杨慎还著有《六书索隐》,书中的古籀文都取材于《大禹碑》、考古图、钟铭鼎器等古器物和金石碑刻。金石碑刻的文字是当时字学研究中古篆籀文字的主要来源。杨慎曾在《杨子卮言》卷五“蜾匾篆法”中记录其对蜾匾的考证,并说:“兹义韵书不详,故特广诂之以传书癖之流云。”其对《禹碑》的再三考释,以及《金石古文》中对碑刻的考证,皆留存史料。这体现了杨慎从经史思想到金石研究一以贯之的学术结构。他的经史思想和金石之学的学问之路影响了清代的朴学。杨慎的考据之学,实是立创首之功。《四库全书总目提要》评论杨慎的“六书”研究,谓其“博洽过陈第,而洞晓古音之根柢则不及之,舛漏抵牾颇多。但因其援据繁富,究非明人空疏者所及”。清代李贽极为敬仰杨慎的学问和人品。李贽赞同杨慎“经史一体”的理解,他认为:“经史一物也。史而不经,则为秽史矣,何以垂戒鉴乎?经而不史,则为说白话矣,何以彰事实乎……故谓六经皆史,可也。”[26]顾亭林著《唐韵》多引用杨慎之书并言曰:“一循唐音正轨,而尤赖是书,以寻其端委。”[27]另外,杨慎对于金石的考据也为清代金石家钱大昕所敬服。杨慎的经史、字学、音韵及其金石之学的思想和治学方法启发了后世学者的研究之路。杨慎的金石思想与经史思想相互融通,从他的学术结构来看,其知识体系是博洽而融通的。

(二)从金石到笔法

杨慎认为金石碑刻除了可以“披文以相质”之外,还进一步认为鼎彝字画刻勒于金石而得以存留后世。因此,金石碑刻的文字图画不仅保存了古代的文明制度,其文字也是后世笔法之源。他认为周秦古器铭上所刻的蝌蚪文字、石刻上古篆籀文的笔法是后世真行草书笔法之祖。杨慎《墨池琐录》载录黄山谷与姜夔之论:

山谷曰:“《石鼓文》笔法,如圭璋特达,非后人所能赝作。熟观此书,可得正书、行、草法。盖王右军亦云耳。”[28]

姜夔曰:“真行草书之法,圆劲古淡,则出于虫篆;点画波磔,则出于八分;转换向背,则出于飞白;简便痛快,则出于章草。”[29]

可知宋朝时期人们就认为金石碑刻上的蝌蚪文字、篆籀古文是后起书体的笔法源头。杨慎提及:“合姜与黄之言观之,学书者必先乎此。谓乘槎直上斗牛宫,不但穷河源而已。不然是弄潢池而承榼霤,岂有惊人之波澜耶!”[30]学习书法须要追究其源头。金石碑刻上的文字笔法正是后世笔法之祖。杨慎重视篆籀古文中的字学和笔法问题。《书品》载:

结语

明朝初中期宋明理学流弊渐显,学风空疏,士人空谈心性,多以宋人解经之义为宗,不尚古学。针对时代之弊,杨慎提倡回到唐以前的古学,而经史正是古学的核心部分。在杨慎的学术体系中,他认为经史一体,并且其金石思想与其经史思想相互融通。杨慎认为金石之学可以佐证经史,亦可与韵文辞韵互证。金石碑刻上的文字是后世笔法与字学之祖。他对经史、金石以及笔法字学的理解,恰恰体现了其知识结构的广博及整体性,这也符合他提倡的博学返约的治学之道。而杨慎的经史思想与其金石之学的融通,既是宋明前贤金石之学的承续,又是明清金石之学兴盛的转折。宋代欧阳修、赵明诚之后,杨慎的金石著作,依然有补于金石之学。《太平清话》曰:“郦道元收录古碑,巨细不遗,至林邑外夷,亦在记中。欧阳、赵明诚而后,罕见其伦,吾朝庶几蜀之杨太史乎!”[34]杨慎的经史思想和金石之学的考据方法不仅有益于纠正宋明的空疏学风,也启发了清代学者如李贽、顾炎武等人的治学路径。杨慎金石思想与经学的融通性和整体性对今天的经史、金石和书法等领域的学术研究依然有重要的借鉴意义。

注释:

[1]皮锡瑞.经学历史[M].郑州:河南人民出版社,2017:292.

[2]杨慎.升庵集:卷四十二[M].清文渊阁四库全书补配清文津阁四库全书本.

[3]杨慎.升庵集:卷六[M].清文渊阁四库全书补配清文津阁四库全书本.

[4]王文才.杨慎学谱[M].上海:上海古籍出版社,1988:186.

[5]李东阳.怀麓堂集:卷六十六[M].清文渊阁四库全书本.

[6]王文才,万光治.杨慎丛书(二)[M].成都:天地出版社,2002:78.

[7]王文才,万光治.杨慎丛书(三)[M].成都:天地出版社,2002:95.

[8]黄惇.中国书法史:元明卷[M].南京:江苏教育出版社,2009:257.

[9]王文才,万光治.杨慎丛书(二)[M].成都:天地出版社,2002:111.

[10][11]王文才,万光治.杨慎丛书(二)[M].成都:天地出版社,2002:638.

[12][13]王文才,张锡厚.升庵著述序跋[M].昆明:云南人民出版社,1985:196.

[14]王文才,张锡厚.升庵著述序跋[M].昆明:云南人民出版社,1985:183.

[15]王文才,万光治.杨慎丛书(二)[M].成都:天地出版社,2002:331.

[16]李桂芳.论杨慎的史学思想[J].中华文化论坛,2017(7):55—59.

[17]王文才,万光治.杨慎丛书(三)[M].成都:天地出版社,2002:100.

[18]杨慎.墨池琐录:卷二[M].清函海本.

[19][20]王文才,万光治.杨慎丛书(二)[M].成都:天地出版社,2002:11.

[21]吴玉搢.金石存:卷二[M].清函海本.

[22][23]卞永誉.式古堂书画汇考:卷二十六[M].清文渊阁四库全书本.

[24]杨慎.升庵集:卷四十八[M].清文渊阁四库全书补配清文津阁四库全书本.

[25]王文才,万光治.杨慎丛书[M].成都:天地出版社,2002:623.

[26]李贽.读升庵集注[M].北京:社会科学文献出版社,2010:290.

[27]王文才.杨慎学谱[M].上海:上海古籍出版社,1988:204.

[28][29][30]]王文才,万光治.杨慎丛书(二)[M].成都:天地出版社,2002:804.

[31][32]杨慎.升庵集:卷六十三[M].清文渊阁四库全书补配清文津阁四库全书本.

[33]杜纶渭.古代书学中笔法类知识的学术地位发覆[J].大学书法,2020(3):123—126.

[34]陈继儒.妮古录:卷一[M].明宝颜堂秘笈本.