运动力学对线截骨对全膝关节置换术后运动学、生物力学及膝关节功能的影响

2021-06-28王强周强

王强 周强

(徐州医科大学附属医院骨科,江苏徐州 221000)

膝关节是人体较大且构造复杂、易损伤的关节,剧烈运动、长期重体力劳动等易造成膝关节损伤,其中全膝关节置换术(total knee arthroplasty,TKA)是治疗膝关节损伤的主要方法之一,TKA 是利用人工生物材料置换人体膝关节中已损坏的骨、软骨的方法,可矫正畸形,改善膝关节功能[1]。研究表明,对骨关节炎患者行TKA,其远期成功率可达到85%~90%,可有效提高患者膝关节活动度、膝关节功能评分[2]。在TKA 中如何实施解剖对线一直是该领域工作者关注的重点,其中运动力学对线是一种新型的截骨对线方法,是参考膝关节本身的运动周进行截骨,能够尽可能恢复膝关节正常的生物力学状态,且术后患者的膝关节功能接近正常膝关节[3,4]。本研究拟与传统方法对线截骨对比,分析运动力学对线截骨在TKA中的应用效果,以评价其临床应用推广价值。

1 资料与方法

1.1 纳入与排除标准

纳入标准:①拟进行TKA者;②术后随访至少6个月;③临床与随访资料均完整。

排除标准:①有严重膝关节内翻、外翻、屈曲挛缩畸形者,其中内翻>25°,外翻>25°,屈曲挛缩>30°;②血液系统功能障碍者;③重度骨质疏松者,即有脊柱疼痛、腰肌疼痛、驼背曲度加大、有骨折、坠积性肺炎、压疮等并发症者;④既往其他下肢疾病与患膝手术者;⑤有严重心肺、神经系统疾病者;⑥伴有心理、精神障碍者;⑦失访或随访期间意外死亡者。

本研究经徐州医科大学附属医院伦理委员会审批,所有患者均签署知情同意书。

1.2 研究对象

2019年12月至2020年6月徐州医科大学附属医院共收治122 例患者进行TKA,依据纳入与排除标准共筛选出90例患者进行回顾性分析。其中48例患者采用运动力学对线截骨,42例患者采用传统方法对线截骨。运动力学对线截骨组48例患者中,男20例,女28例,年龄50~77岁,平均年龄(59.5±9.1)岁,患膝:左膝22 例,右膝26 例,伴内翻畸形20例,内翻10°~24°,平均(18.3±3.2)°,伴外翻畸形10 例,外翻5°~25°,平均(16.6±2.7)°,伴屈曲挛缩11 例,屈曲挛缩21°~30°,平均(24.5±4.3)°。传统方法对线截骨组42 例患者中,男18 例,女24例,年龄52~79 岁,平均年龄(58.8±8.6)岁,患膝:左膝20 例,右膝22 例,伴内翻畸形18 例,内翻5°~25°,平均(17.3±2.8)°,伴外翻畸形13 例,外翻5°~23°,平均(15.4±2.2)°,伴屈曲挛缩8例,屈曲挛缩20°~29°,平均(25.2±3.9)°。

1.3 手术方法

所有患者均实施TKA。患者全身麻醉,在使用气囊止血带的情况下开展手术,采用膝前正中纵切口,由髌骨内侧进入关节,在关节暴露时松解,包括切除髌上囊、滑膜、髌下脂肪垫、内外侧半月板、前后交叉韧带,对胫骨、股骨关节周围骨赘进行清除处理,之后实施对线截骨操作。

1.3.1 运动力学对线截骨

术前根据膝关节影像学资料生成三维模型,去除周围骨赘,填补关节面磨损,获得膝关节模型,并据此选择合适型号的假体精确重建,术中需借助导航系统提高运动力学对线的精确度,并准确测量股骨远端和股骨后髁的截骨水平,确保截骨厚度与假体厚度保持一致,为提高精准度引入定制截骨模块,以保证运动力学对线,典型操作步骤见图1。

图1 运动力学对线截骨操作步骤

1.3.2 传统方法对线截骨

即机械对线截骨,术中采用开髓定位,垂直截骨,然后确定假体的大小。采用四合一截骨模块完成股骨远端截骨操作,采用“抱踝”定位器对胫骨端截骨,由手术医师评估胫骨截骨后倾角度,完成截骨后开始安装试模比较,确定假体规格型号,选用截骨下松质骨封堵髓腔开口。安装试模假体后松解,根据下肢力线、关节活动情况、内外翻情况适当调整两侧软组织平衡,视情况进行髌外侧支持带松解,最后止血、复位,放置负压引流管,缝合伤口。

1.4 术后处理

术后1 d冷敷,术后2 d视情况拔出引流管并利用连续性被动活动器进行锻炼,术后3 d 开始床边站立锻炼,术后7 d利用助行器开始行走锻炼。

1.5 观察指标

1.5.1 下肢力线角度、股骨及胫骨假体力线角度

分别于术前和术后3 d 拍摄患者站立位下肢全长X 线片,需减少下肢旋转与屈曲畸形对测量数据的影响,下肢内旋15°为拍片标准,可使髌骨面向正前方,具体方法参照文献[5],测量术前和术后3 d下肢力线角度,以及术后3 d 股骨及胫骨假体力线角度。

1.5.2 运动学指标

首先对患者患肢进行三维模型制作,之后患者按要求从自然负重站立状态逐渐慢慢下蹲到膝关节达到最大屈曲度,整个下蹲过程采用C 型臂X 线机拍摄二维图像,然后将二维图像与三维模型空间进行匹配,对每例患者患肢内、外踝进行测量,测量患者术前、术后3 个月及术后6 个月膝关节最大屈曲度、股骨内髁后移幅度、股骨外髁后移幅度[6]。

1.5.3 生物力学指标

患者处于无发光物体的室内,室内温度设定在25℃左右,采用光学运动捕捉系统、三维测力台对患者的生物力学指标进行测定。其中设定矢状面:膝关节屈曲为正,伸展为负;水平面:膝关节内旋为正,外旋为负。患者以标准站立姿势站立于测力台,测力台测试范围长、宽分别为9米、0.9米,系统记录16个标记点的空间测试原点,之后患者按照平日行走习惯方式在9 米长的测力台上直走,走动过程中双脚分别踏在一块测力台上,每例患者行走次数≥6次,从动态采集的图像中选取3次行走姿势较自然的图像,每次行走截取测力台上的步态周期分析,采用Polygon软件分析患者术前、术后3个月及术后6 个月膝关节屈曲力矩峰值、伸展力矩峰值、外旋力矩峰值、内旋力矩峰值[7]。

1.5.4 美国膝关节外科学会膝关节功能评分(keen society score,KSS)

记录患者术前、术后3个月、术后6个月KSS评分。KSS 评分量表包括KSS 关节性评分及KSS 功能性评分两部分。其中KSS 关节性评价包括疼痛、活动度、稳定性方面,总分为100 分,分数越高表明患者膝关节越好。KSS 功能性评价包括行走能力、上下楼梯能力,总分为100 分,分数越高表明患者膝关节功能越好[8]。

1.6 统计学方法

采用SPSS 20.0统计学软件进行统计学分析。计量资料经统计学分析符合正态分布,以表示。采用t检验比较两组患者计量资料的差异;采用χ2检验比较两组患者计数资料的差异;采用可重复测量方差分析比较两组患者手术前后运动学指标、生物力学指标及膝关节KSS 评分的差异。以P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者一般临床资料比较

两组患者年龄、性别、患膝,伴内翻、外翻、屈曲挛缩畸形情况及内翻、外翻、屈曲挛缩角度差异均无统计学意义(P>0.05,表1),具有可比性。

表1 两组患者一般临床资料比较

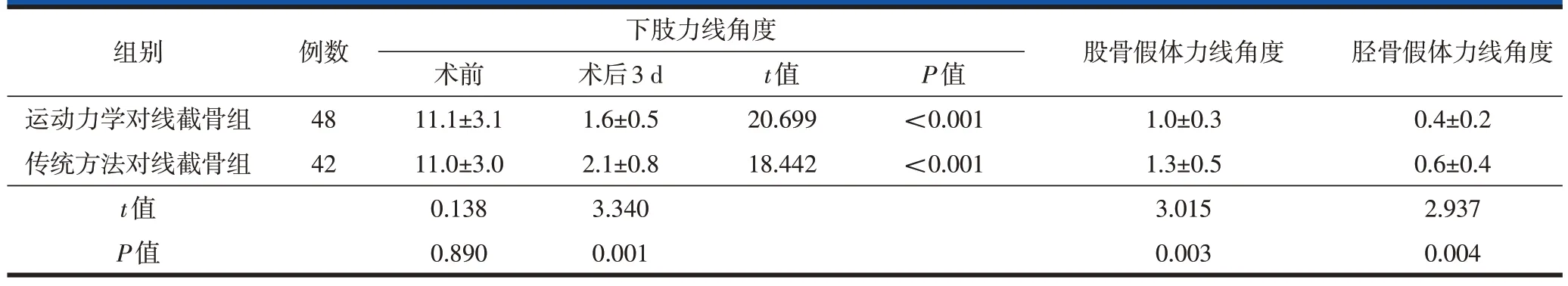

2.2 两组患者手术前后下肢力线角度、股骨及胫骨假体力线角度

术前两组患者下肢力线角度差异无统计学意义(P>0.05),术后3 d 两组患者下肢力线角度均低于术前,术后3 d 运动力学对线截骨组患者下肢力线角度、股骨假体力线角度、胫骨假体力线角度均低于传统方法对线截骨组患者,且差异均有统计学意义(P<0.05,表2)。

表2 两组患者手术前后下肢力线角度比较(,°)

表2 两组患者手术前后下肢力线角度比较(,°)

2.2 两组患者手术前后运动学指标比较

经重复测量方差分析,两组患者手术前后膝关节最大屈曲度、股骨内髁后移幅度、股骨外髁后移幅度差异均有统计学意义(膝关节最大屈曲度:F组间=14.732、P组间=0.000,F时间=10.706、P时间=0.001,F交互=12.085、P交互=0.000;股骨内髁后移幅度:F组间=5.812、P组间=0.020,F时间=8.635、P时间=0.005,F交互=7.024、P交互=0.008;股骨外踝后移幅度:F组间=7.144、P组间=0.008,F时间==13.291,P时间=0.000,F交互=9.152、P交互=0.003)。两组患者术后3个月、术后6 个月上述指标均高于术前,且术后3个月、术后6 个月运动力学对线截骨组患者上述指标均高于传统方法对线截骨组患者,且差异均有统计学意义(P<0.05,表3)。

表3 两组患者运动学指标比较()

表3 两组患者运动学指标比较()

注:△P<0.05,与术前比较;▲P<0.05,与传统方法对线截骨组比较

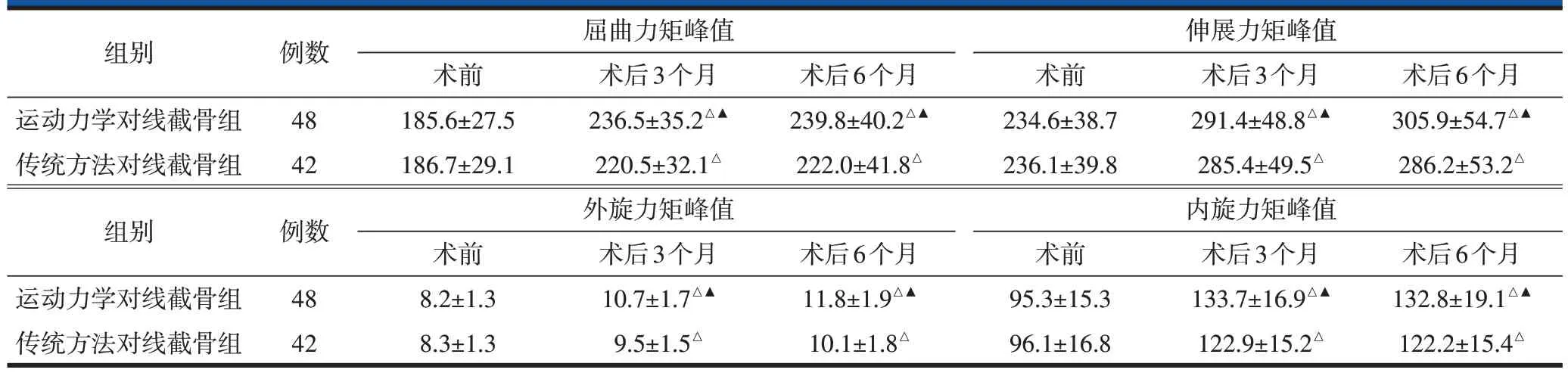

2.3 两组患者生物力学指标比较

经重复测量方差分析,两组患者手术前后屈曲力矩峰值、伸展力矩峰值、外旋力矩峰值、内旋力矩峰值差异均有统计学意义(屈曲力矩峰值:F组间=10.736、P组间=0.001,F时间=18.145、P时间=0.000,F交互=14.312、P交互=0.000;伸展力矩峰值:F组间=12.967、P组间=0.000,F时间=25.446、P时间=0.000,F交互=19.831、P交互=0.000;外旋力矩峰值:F组间=4.736、P组间=0.024,F时间=7.048、P时间=0.004,F交互==5.342、P交互=0.015;内旋力矩峰值:F组间=9.897、P组间=0.002,F时间=14.871、P时间=0.000,F交互=11.204、P交互=0.000)。两组患者术后3个月、术后6个月上述指标均高于术前,且术后3 个月、术后6个月运动力学对线截骨组患者上述指标均高于传统方法对线截骨组患者,且差异均有统计学意义(P<0.05,表4)。

表4 两组患者膝关节生物力学指标比较[,(N.mm)/kg]

表4 两组患者膝关节生物力学指标比较[,(N.mm)/kg]

注:△P<0.05,与术前比较;▲P<0.05,与传统方法对线截骨组比较

2.4 两组患者膝关节KSS评分比较

经重复测量方差分析,两组患者膝关节KSS 关节性评分、KSS 功能性评分差异均有统计学意义(膝关节KSS 关节性评分:F组间=7.742、P组间=0.002,F时间=16.014、P时间=0.000,F交互=10.896、P交互=0.000;膝 关节KSS 功 能性 评 分:F组间=10.735、P组间=0.000,F时间=5.651、P时间=0.010,F交互=6.728、P交互=0.005)。两组患者术后3个月、术后6个月上述指标均高于术前,且术后3 个月、术后6个月运动力学对线截骨组患者上述指标均高于传统方法对线截骨组患者,且差异均有统计学意义(P<0.05,表5)。

表5 两组患者膝关节KSS评分比较(,分)

表5 两组患者膝关节KSS评分比较(,分)

注:△P<0.05,与术前比较;▲P<0.05,与传统方法对线截骨组比较

典型病例见图2。

图2 患者,女,65岁,行左膝关节置换术,术中应用运动力学对线截骨技术

3 讨论

3.1 比较不同对线截骨方法临床效果的意义

TKA 可利用人工关节假体置换恢复患者的膝关节功能,满足日常生活需求[9]。机械力学对线截骨是指参考机械力学对线进行截骨,机械力学对线即垂直于下肢的机械轴。尽管该方法取得了巨大的成功,但无法完全模拟正常膝关节的生物力学状态,6.67%~25%的TKA 手术患者对该操作方法的效果不满意[10]。运动力学对线截骨是近年来TAK 中常用的保持下肢生物力学的新方法,也有报道证实该方法可靠[11]。对运动力学对线截骨与传统方法对线截骨在此类患者TKA中的应用效果及价值进行系统性地对比分析,能够为临床选择科学合理的对线截骨方法提供全面的参考,意义重大。

3.2 不同对线截骨方法对患者下肢力线的影响分析

本研究发现,两组患者术后3 d 下肢力线角度均低于术前,且运动力学对线截骨组患者下肢力线角度低于传统方法对线截骨组患者;术后3 d 运动力学对线截骨组患者股骨假体力线角度、胫骨假体力线角度均低于传统方法对线截骨组患者,提示运动力学对线能够恢复下肢力线,接近正常膝关节的力学状态,确保术后下肢恢复平衡。此外,本研究两组患者术后运动学和生物力学参数均较术前改善,且运动力学对线截骨组患者术后上述参数均高于传统方法对线截骨组患者,表明运动力学对线截骨在TKA中应用相较于机械力学对线截骨对术后运动学和生物力学参数的改善作用更佳。有研究发现,下肢力线随着屈膝程度、负重、截骨等改变[12]。大多数情况下人体的下肢力线并非呈中立位,而呈稍内翻,实施TKA时应当考虑该问题。另有研究指出,多达20%的TKA手术患者术后运动学和生物力学特征恢复效果不佳,且软组织张力有显著改变,并可因此影响膝关节功能的恢复[13]。而运动学对线可参考膝关节本身的运动轴进行截骨,逆转运动学和生物力学特征,从而可确保膝关节迅速恢复正常状态[14]。研究指出,传统机械力学对线截骨要求冠状面人工膝关节内翻角度不超过3°,股骨假体相对于手术前的股骨后髁线应外旋3°~6°,以保证假体界面应力均匀分布[15]。但是该方法容易导致术后膝关节活动受限、僵直、不稳等,甚至可引发慢性疼痛,最主要的原因是该方法忽略了膝关节运动力学轴力线,并不能很好地模拟正常膝关节生物力学状态。另有研究发现,健康人群下肢力线并不是呈0°中立位,而是膝关节稍内翻[16]。这也解释了传统机械力学对线截骨在TKA中应用并不能使患者膝关节恢复正常的生物力学运动状态的原因。而运动力学对线截骨以下肢力线为参考标准,考虑到股骨内外髁最低点位置、胫骨平台内翻、膝关节活动时前后交叉韧带的牵拉作用等,并且最大限度符合胫骨屈伸横向轴、髌骨屈伸轴和胫骨旋转纵轴的生物力学特征,充分考虑到膝关节解剖位置的前后、远近、内外、屈伸、外旋内旋、外翻内翻的自由度[17,18]。有研究报道指出,运动力学对线操作有助于改善TKA后早期膝关节活动度,且可增加患者的满意度,较机械力学对线更具优势[19]。本研究结果与上述报道和研究相符,提示运动力学对线截骨相较于传统方法对线截骨更有助于促进TKA手术患者术后下肢力学恢复。

3.3 不同对线截骨方法对患者膝关节功能的影响分析

本研究结果还显示,运动力学对线截骨组患者术后3个月、术后6个月膝关节KSS关节性评分和功能性评分均优于传统方法对线截骨组患者,且两组患者上述评分均较术前显著升高,可知运动力学对线截骨在TKA 中应用可促进术后膝关节功能恢复,且相较于机械力学对线截骨的效果与作用均更佳。运动力学对线则可重建髋-膝-踝中心轴的力线,对于术中精准截骨、术后机械力学及膝关节功能恢复均有至关重要的作用[20]。相关研究指出,运动力学对线在膝关节置换术中应用可避免传统机械力学对线操作复杂、不精准的缺点,也是术后膝关节功能理想恢复的重要条件[21]。

3.4 术中假体选择及优势分析

另外,本研究是针对PS假体置换开展的,此类假体的设计理念是不保留后交叉韧带。因为需要实施TKA的患者大多伴有膝关节炎,年龄大,且多存在后交叉韧带损伤,难以维持正常的功能,而采用PS假体置换术中无需考虑保留后交叉韧带,且术中将膝关节半月板、前后交叉韧带切除也有利于显露手术野和操作。对于部分屈曲畸形的患者,切掉后交叉韧带更便于纠正屈曲畸形;后交叉韧带切除还可避免相关平衡问题,术中平衡的保持操作也更简单。因此PS假体置换更有优势,操作更简便,活动度也更好,对于多数患者术中无需联合软组织平衡操作便可保持术后力线恢复效果,确保获得理想的运动学、生物力学效果及膝关节功能。

4 结论

在TKA中联合应用运动力学对线截骨不仅可促进术后运动学和生物力学参数的恢复,还有助于增强膝关节功能的恢复效果,较传统方法对线截骨有明显优势,近期效果理想,建议推广应用。