数字人文下高校图书馆手稿特色数据资源库建设研究*

2021-06-25陈以敏张青青

陈以敏 张青青

(1.湘潭大学图书馆 湖南湘潭; 2.湘潭大学公共管理学院 湖南湘潭 411105)

在图书馆馆藏资源严重同质化的背景下,利用特藏资源开展知识服务,可提升图书馆的核心竞争力。手稿特藏资源作为一种稀缺资源,极其珍贵,能够提高图书馆馆藏建设及人文建设水平,彰显图书馆的智慧化建设。大数据与数字人文背景下,加强图书馆特藏资源建设,不仅可以体现图书馆的特色,还可以提高自身研究实力,以顺应新时代的要求。

当今数字化时代,手稿是一种重要的文化遗产,其开发、应用及研究价值极高。文章借鉴特色数据库建设的理论和实践,结合手稿的特点,对人文学者数据库建设的有关内容如建设意义、文献收集与整理、典藏标准、数据保护和数据库利用等进行了探讨。

1 高校图书馆人文学者手稿特色数据库建设概述

1.1 手稿资源的保护与利用研究现状

1.1.1 手稿资源的保护与利用发展现状

印刷术发明后,许多文献都以印本形式进行传播,但比重不大;随着信息时代、大数据时代的到来,数字载体逐渐占主导地位,数字化的文字也更加盛行,但这不意味着手稿时代就此终结。人类文明的历史源远流长,在印刷字体和数字文本的记录中体现的只是冰山一角,忽略手稿会造成文化传承的重大遗漏。以文化遗产,特别是文献型文化遗产为对象的数字化项目一直受到国内外业界关注。

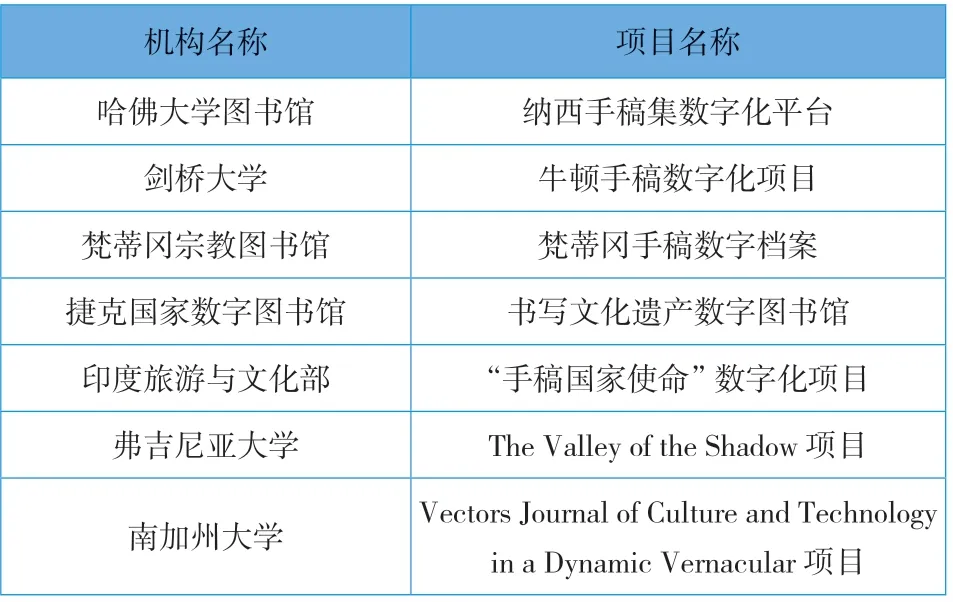

国外许多国家建立了大型手稿数字文化服务平台,具有代表性的手稿数字化项目如表1所示。读者可以通过合法渠道获取这些平台与数据库的数字化手稿资源。

表1 国外手稿数字化项目

在国内,自2011年中国国家图书馆启动了“中国记忆”的建设工作以来,中国古代文学馆、中国现代文学馆、各地图书馆都纷纷加入这一行列。我国在手稿数字化方面已取得一些成就,比如国家图书馆通过手稿征集工作,收录了很多社会知名人士的珍贵手稿,已入藏的手稿包括闻一多、郭沫若、巴金、徐志摩等名家的手稿[1]20-25;中国现代文学馆在2020年10月31日为纪念诗人、作家、学者、文艺组织者、民间文学家、诗歌教育家彭燕郊先生诞辰百年,举行包括彭燕郊的46件手稿、文学资料的“彭燕郊文学资料捐赠仪式”和两本新书《风前大树:彭燕郊诞辰百年纪念集》《彭燕郊陈耀球往来书信集》的首发仪式,湖南现代文学馆等也积极争取收藏彭燕郊的手稿和文学资料; 地方志、家谱等也逐步引起了国家与地方的重视,通过研究探寻中国地方历史及家族史等,比如中国数字方志库、中国方志库,中国家族族谱库及贵州师范大学图书馆建设的贵州地方志全文数据库,读者可以开放获取;上海图书馆(上海科学技术情报研究所)申报的《1949年以来中国家谱总目》被立为2018年度国家社会科学基金重大项目,拟对收藏在各公藏机构和私人收藏者的1949年来纂修的中国家谱进行收集、整理与编目,最终成果为开放型的基于人文技术的家谱服务和一部家谱平台联合目录。另外,由陕西师范大学出版总社建立的敦煌文献数字图书馆收集了70 000多册散落在世界各地的敦煌文献等,都体现出我国图书馆、文化界对文化传承的保护和发扬,及对公共文化建设研究的重视。

当下,数字人文正引领着文化与知识的新型转变,数字媒介和人工智能为此打下了坚实的基础,加速了数字中国的构建进程。人文学者手稿资源的保护与利用也有了新的发展方向和目标,手稿资源与人工智能、机器学习等技术相结合,通过对手稿资源智能分析实现文本挖掘,有助于还原与分析翻译界、出版界、文学界等领域的文化人物及相关事件。

1.1.2 手稿保护与利用的研究现状

发文量数据分析。在CNKI总库中截至2020年9月30日并剔除无关文献,以“主题=手稿or题名=手稿”为检索式,检索得到70 723篇文献,其中中文文献为10 846篇,占总体比重15.34%。以“主题=手稿and(关键词=数据库or特色资源)”为检索式,得到47篇文献。以“关键词=手稿and 关键词=数字化”为检索式,得到34篇文献。

近年来,特色数据库的建设与研究成为了各高校及专业领域学者们的研究热点。在CNKI总库中,以“主题=特色资源库or 题名=特色资源库”为检索式,得到5 040篇文献。其中关于“手稿”的文献只有4篇。

由此可见,中文文献关于手稿的研究较少,大多集中于国外文献研究中,内容大多是关于手稿资源的数据库建设和手稿数字化的研究。

对1995年至2020年9月的手稿主题发文量进行统计,中外文文献共有54 364篇,统计每年发文量得到每年发文量趋势图(如图1所示)。由图1可以看出,1995—2015年的年度发文量呈增长趋势,2018—2019年有所下降,但幅度不大。2020年1—9月份的发文量与2019年全年基本持平。

图1 “手稿”研究年度发文量统计图

以手稿为研究主题数据及可视化分析。建立手稿特色数据库的目的是有效保护与利用手稿资源。

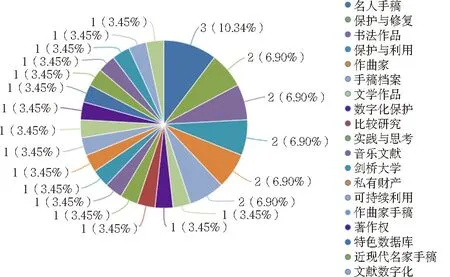

在CNKI总库中,以“主题=手稿保护or主题=手稿典藏or主题=手稿数字化”为检索式,对检索得到的文献数据进行主题分类。将主题排名前30的进行研究主题分布的可视化分析,如图2所示:

图2 手稿保护研究主题分布图

由图2可知,“名人手稿”“保护与修复”“数字化保护”“著作权”“可持续利用”及“特色数据库”都是手稿保护研究的重要研究主题。

手稿资源研究内容分析。国内关于手稿资源保护与利用的研究起步较晚。首先,在手稿资源的典藏与录入方面,罗戎平[2]研究非物质文化遗产资料数据的科学存储管理,对数据特征与录入过程均做了分析和研究;陈红彦[1]20-25对中国国家图书馆名家手稿专藏的建设历程以及保护研究工作进行分析,提出了对近现代名家手稿收藏与利用的建议;何光伦[3]以刘咸炘手稿的典藏与保护利用为例,探讨图书馆手稿特色资源的保护、研究和利用的措施。其次,在手稿数字化方面,张文亮等[4]对英国古籍数字化标准建设现状进行了研究,并对我国古籍数字化提出标准化建议。再次,在手稿数据库建设方面,陈思航[5]对手稿数据库建设的资源选择和组织、数据加工、规范控制、文本建设、版权与隐私等内容进行了讨论;孟齐霞等[6]论述了建设两广作家文库特色数据库的共享价值。最后,在版权保护方面,王清等[7]对我国图书馆版权涉讼案件的诉因、涉嫌侵权行为进行归纳整理,并有针对性地提出规避涉讼风险的法律建议等。

近年来,数字人文为人文研究开启三种新维度,分别是快读、远读、共读[8]。数字人文是一种融合计算机方法与技术、人文研究与档案资源建设的新范式。例如,赵星等[9]提出了数字人文视域下基于多源数据融合的人物专题数据库建设。

综上所述,目前国内关于手稿特色资源建设的研究还处于文本建设与数字化阶段,国内数据库的建设还处于征集整理与建立阶段,还未实现数字人文的目标。传统人文研究,大多表现为针对典籍文献的细读和考据,是书面式的。数字人文的发展可以促进手稿资源保护与利用模式的变革,让手稿“活起来”。这将是人文领域及图情档界知识服务模式研究的一大重要议题。

1.2 人文学者手稿特色数据库建设的意义

手稿是文献型文化遗产的一种主要类型,尤其是人文学者的手稿,在人类社会和文化发展中发挥了重要作用。手稿原件资源相当脆弱,是孤本,损坏与丢失都会影响相关研究。建立手稿特色数据库,借助机器学习及信息可视化等分析工具,可以开展文本挖掘、情感分析、社会网络分析、文学记忆工程构建等研究。这对于手稿资源的开发与利用具有积极意义。人文学者手稿特色数据库的建设,对文献不仅有保护价值,还具有很高的学术价值和应用价值。

手稿是高校独具特色的人文资源,高校图书馆是连结人文资源和数字化的最佳平台,通过平台服务,凝聚独具特色的高校人文资源,普及文化成果,为文旅融合发展提供学术支撑。

1.2.1 人文学者手稿的保护价值

人文学者是某一时期、某一地区文化、政治、历史、经济与社会发展历程的见证者和记录者,对于文化事业的热爱和敏锐的感知力,让他们有着浓厚的创作、收藏及记录兴趣,为后人留下了宝贵的文化资源,其成果是高校图书馆开发特色数据库的重要部分。他们珍藏着大量的书籍、古籍、文化及文艺界人士的书稿、往来信件等,是文化研究的重要资源。留存的手稿是他们表达自己观点与记录历史的载体,包含诗集、书稿、译著、手抄本、日记、信札等宝贵的原始资料。这些手稿被收藏在不同的主体手中,因其独一无二性而极其珍贵。

在大数据时代,人们的生活节奏加快,传统手写书稿、纸质书信、日记等逐渐被印刷字体与数字文字所替代。整理出版几近消逝的手稿,特别是人文学者的书信、日记、书稿、诗集等手稿资源,更是难能可贵。例如,彭燕郊与陈耀球的书信量为数巨众,多达660封,约36万多字[10-11],这些书信承载着丰富的社会记忆,记录了高校人文学者在以往历史文化背景下的思想、工作、生活状态,具有文献保护价值。

1.2.2 人文学者手稿的学术价值

通过对人文学者手稿的发掘与分析,可以理解其作品的原意;随着历史的发展,诸如史实、表述、观点都可能被有意或无意曲解,手稿中保存的文化信息有助于澄清真相,辨明真伪。

人文学者手稿特色数据库的建设要从特色文献数字化数字人文发展。运用机器学习、文本挖掘等计算机技术,结合文献资源,发现、搜集、组织及运用好这些书稿、诗集、书信及日记等手稿文献资料,这有利于书信文化、文学思潮、文学史叙述、历史语境、文献搜集与整理技术、史料建设利用、大学人文精神发展建设、个人数字资源库的建设等多层面的研究,是对图书馆学、文献学的新贡献。

1.2.3 人文学者手稿的应用价值

在高校馆藏文献资源中,人文学者的手稿是珍贵的特色资源,大量手稿可反映学者们的真理探索、思想流变、情感经历。手稿是最具有归档保存价值的独一无二的文化遗产,它的可展示性、可见性、可读性能直接提高在校学生的认同感和自豪感,更具有人文情怀且能传递文化教育的意义。

2 高校图书馆人文学者手稿数据库建设模式设想

2.1 以彭燕郊、陈耀球、张铁夫手稿的典藏、保护与利用为例

2.1.1 彭燕郊文献整理和研究现状

彭燕郊(1920—2008)是我国著名诗人,湘潭大学中文系教授。长期以来,有关彭燕郊的研究基本被放置于两类具有整体意味的研究视角之中,即“七月派”研究与湖南当代文学研究。借此,彭燕郊虽较早进入研究者视野,但其个性并未得到完整深入的展现,作品的整理出版也较为有限。

近十年来,彭燕郊研究有了更大进展:一些重要文献资料整理结集出版了,如4卷本《彭燕郊诗文集》、3卷本《彭燕郊纪念文丛》《彭燕郊谈中外诗歌》《我不能不探索——彭燕郊晚年谈话录》等。研究论著也多有出现,如《坚贞的诗学之路:彭燕郊评介文集》《彭燕郊评传》《默默者存——彭燕郊创作研讨会实录暨论文选》(附录《怀念集》)等。研究视角也多有变化,吴思敬、李振声、林贤治、龚旭东、孟泽、陈太胜、易彬等人从不同层面展开研究,为此个案及文学史研究提出了新的阐释,重要话题包括彭燕郊诗歌的艺术特性、彭燕郊与潜在写作现象、彭燕郊晚年艺术风格的变革与突破、彭燕郊散文诗写作对于鲁迅《野草》精神的承继、彭燕郊写作与湖湘文化精神的关联等。《彭燕郊诗文集》获得了 2009年5月由教育部人文社会科学重点研究基地南京大学中国现代文学研究中心主办的、第一届中国当代文学学院奖评选活动“中国当代文学学院奖”特别奖,这些都表明彭燕郊作品的重要性正日益彰显。

但严格说来,彭燕郊研究之中尚有不少地方有待完善,主要表现在思想阐释类研究仍占据主导地位,这虽提升了彭燕郊的精神形象,但在宏观视野和历史深度等层面仍有重要忽略:其一,对彭燕郊诗歌的艺术特性缺乏有效研究。其二,研究的历史性明显缺乏。不仅相关历史资料缺乏系统整理,彭燕郊写作及其诗学活动与新诗历史进程的内在关联,也并未得到有效展现,其文学史意义也有待准确衡量。其三,彭燕郊的评传虽已出现,但彭燕郊与风云变幻的20世纪之间错综复杂的关联并未得到具体呈现;彭燕郊的传记资料也亟待搜集,现有传记形象多有模糊不清之处,有待开展更多的文献整理工作,如彭燕郊大量书信结集出版,以及对彭燕郊丰富藏书资源的开发整理与研究,建立彭燕郊个人专题数字资源库,还有大量的文献收集、征集、典藏、分类、目录等工作需要做。高校图书馆人文文献开发、文库资源建设和数字化、数字人文是学术研究发展的路径,人文学者手稿数据库的建设是重要组成部分。

彭燕郊个人作品集,从1942年5月出版的《春天——大地的诱惑》,到2020年7月出版的《彭燕郊陈耀球往来书信集》,总计23部,以及彭燕郊研究的著作5部,研究专辑13个,研究论文、硕士论文100多篇[12]464-480。新时期以来彭燕郊筹划及主编了一系列外国文学译介丛书(刊),包括湘版大型外国诗歌翻译丛书“诗苑译林”、外国现当代诗歌翻译丛刊《国际诗坛》等、各种丛书(刊)以及大型外国诗工具书《外国诗辞典》(未能出版)。凡此,均形成了一大批书信。一时之间,包括卞之琳、施蛰存、袁可嘉、王佐良等等各类文艺界人士在内书写的书信、稿件不断汇集长沙,由此可知,尚未整理刊布的书信量还相当之大。

2.1.2 陈耀球文献整理和研究现状

陈耀球(1931—2012),号白竹,俄语文学翻译家,中共党员,湖南省湘潭县中路铺镇石潭坝菱角村人,这个村以“黎氏八骏”闻名,湘学源远流长。1949年,陈耀球参加中国人民解放军,同年选拔到新中国海军司令部俄语译训队,1950至1952年在大连第一海军学校(今大连海军舰艇学院)学习俄语,成为新中国海军第一代军事翻译人才,先后在解放军海军联合学校、南京海军指挥学院以及青岛潜艇学院担任军事翻译和俄语教员等工作,并曾担任刘伯承元帅及当时驻我军苏联专家的高级翻译。1962年入党,1963年陈耀球转业支商到湖南郴州地区商业局,1980年8月调入湘潭大学历史系,1987年获得副译审职称,1991年离休。陈耀球各时段翻译或主编的军事、历史资料达数十万字。陈耀球的文学翻译工作是到湘潭大学认识彭燕郊先生之后展开的,译有普希金、茨维塔耶娃、阿赫玛托娃等人诗文及相关研究资料,其翻译量较大,译作见《外国诗》《国际诗坛》《俄苏文学》《大公报》《湘潭大学学报》等书刊,个人独立译著有湘版“诗苑译林”丛书的《苏联三女诗人选集》和漓江版“犀牛丛书”的《自杀的女诗人:回忆茨维塔耶娃》。其代表译作普希金叙事长诗《鲁斯兰和柳德米拉》被收入人民教育出版社和译林出版社共同出版的教育部《普通高中语文课程标准》指定书目《普希金诗选》中。

近年来陈耀球的译著《普希金叙事诗集》[13]、《我的夜晚是对你的狂想——阿赫玛托娃诗选》[13],先后由湘潭大学出版社和译林出版社出版;陈早期译著《自杀的女诗人:回忆茨维塔耶娃》[14]中的部分章节仍被收入2013年出版的相关书籍中。

陈耀球的书信、日记的整理工作也在逐步开展,在2020年10月31日中国现代文学馆首度发布的《彭燕郊陈耀球往来书信集》,是一部77万字的鸿篇,其成果为教育部人文社科项目《彭燕郊与新时期文学发展之研究》(主持人陈璐,项目编号:14YJC751004)、湖南省社科基金项目《彭燕郊、陈耀球书信集及相关文献资料整理与研究》(主持人陈以敏,项目编号:19YBA330)、湖南省教育厅项目《陈耀球遗著整理与研究》(主持人陈以敏,项目编号:19C1770)的阶段性成果,也是国家社科基金项目《中国现代文学文献学的理论建构与实践形态研究》(主持人易彬,项目编号:13CZW084)的结项成果之一,其书信手稿为数巨大。

陈耀球翻译及著作《非洲的发现和研究史》《俄罗斯现代诗人选集》《叶赛宁和邓肯》《白竹诗稿编注》等也在整理中。这些书稿的出版将进一步完善陈耀球的手稿特色数据库的建设。

2.1.3 张铁夫译著、论著出版情况

张铁夫(1938—2012),湖南新化人。 中国比较文学学会理事,中国外国文学学会理事,湖南省比较文学与世界文学学会会长,湘潭大学教授,博士生导师。1993年享受国务院政府特殊津贴,1995年获湖南省优秀教师并记二等功,1999年10月获俄罗斯联邦政府颁发的普希金纪念奖章,2001年获“全国优秀教师”称号,2003年获“第二届湖南省优秀社会科学专家”称号。

主要译著有:《普希金论文学》(漓江出版社1983年出版)、《普希金文集》第七卷(人民文学出版社1995年出版)、《俄罗斯的夜莺——普希金书信选》(经济日报出版社2001年出版)、《面向秋野》(湖南人民出版社1985年初版,2008年湖南文艺出版社重版)、《金蔷薇》(湖南文艺出版社2020年出版)。代表性成果:《普希金的生活与创作》《普希金与中国》《普希金新论——文化视域中的俄罗斯诗圣》《新编比较文学教程》等。他的大量书信、存稿、手稿还没有整理。

手稿价值的高低,依据其历史时间及作者的知名度而定。高校卓有贡献的人文学者的手稿,自然带有个人精神痕迹,是学者思想活动的物质载体。手稿摩挲、品鉴,从细微修改、删补处,可看到文本生成过程,追踪其思想变化,进而学习、补订、发现新说等。文章以彭燕郊、陈耀球、张铁夫大量手稿的典藏、保护与利用的研究为例,探究高校图书馆人文学者手稿数据库建设的模式,主要分为文献收集与整理、标准规范、版权保护及数据库利用四个板块,一方面倡导对高校图书馆人文学者手稿的重视,促进手稿学的发展,深化手稿学研究学科建设,了解当前手稿学的困境,以制定手稿学学科规范;另一方面跟进数字人文的步伐,保护开发利用好珍稀的手稿资源。

2.2 数据收集与整理

2.2.1 数据收集

高校人文学者手稿资源部分在其后代手中,部分可能会被搜集或捐赠到高校图书馆成为馆藏资源,还有大量手稿被其他收藏者收藏。通过宣传、征集、捐赠、馆藏及合作共享等渠道,不断搜集彭燕郊、陈耀球、张铁夫手稿及相关资源,不断完善基础数据,这一过程贯穿于整个数据库构建过程中。

2.2.2 数据整理

数据整理的过程需要做到细致入微,分步进行。第一步,对彭燕郊、陈耀球、张铁夫手稿以册为单位逐一编号并登记,建立馆藏彭燕郊、陈耀球、张铁夫手稿清单。第二步,以手稿清单为基础,将手稿依照诗集、书稿、译著、书信、日记等类型初步归类。第三步,开始建立“彭燕郊手稿档案”“陈耀球手稿档案”“张铁夫手稿档案”,内容包括序号、书名、日期、页数、存储位置等。第四步,筛查各类手稿数据,并对残缺手稿进行登记。第五步,对于笔迹不清晰、有破损的手稿请专人进行修复。第六步,对于难以辨认的字或难懂语句,请其亲属或专家进行标注。

2.3 标准规范

手稿资源的初步整理,要对手稿进行数据加工。数据加工是数据库建设的关键环节,包括元数据设置、著录、标引、分类、数据校勘、编目等。

在建设人文学者手稿数据库时,需要设立标准,实施有效的人文数据库标准规范,采取控制措施。对元数据按前期分类进行设置,依据手稿内容撰写著录。针对手稿类型创建术语表,编目员在标引时选用规范用语,也可以实施关联控制,通过对词间关系的挖掘和管理,达到规范用语和提高资源关联的目的。生成数据后,如对主题词、载体形态、类目等进行标引时,宜采用规范用语,而直接从原文获取信息时,为确保数据真实反映文献原貌,采用关联控制,完成手稿资源的录入工作。

2.4 版权保护

版权保护与图书馆工作密不可分,图书馆在履行服务职能的同时,也要注意规范化的制度管理,并注意版权保护的问题。人文学者手稿是一次文献,原作者享有版权,理应被保护。人文学者手稿特藏资源建设也将面临的版权问题。基于图书馆特藏资源建设的特色数据库与自建数据库的版权纠纷案件日益增多,可以预测,图书馆特藏资源版权问题将会成为最多且最难解决的问题。高校图书馆在制定人文学者手稿特色数据库版权政策以及提供版权服务时要重点思考如何规避潜在的侵权问题。

2.5 数据库利用

文本挖掘。利用自然语言处理、机器学习等实体识别技术,对彭燕郊、陈耀球、张铁夫的基本信息、手稿中提及的人物进行实体标记,将这些数据跟现有数据库资源进行数据对比、系统分析并反馈映射关系,实现数据关联,进一步挖掘彭燕郊、陈耀球、张铁夫的社会网络关系。手稿特色数据库的建设拟参考国内的成功案例,以加强手稿特色数据库的数字人文建设。不断收集整理并整合与彭燕郊、陈耀球、张铁夫有关的其他学术研究资料,进一步完善其手稿特色数据库基础建设。手稿特色数据库的建设有利于彭燕郊、陈耀球、张铁夫文学思想的挖掘,及时关注学术界的学术网络分析研究动向,建设最全面的彭燕郊、陈耀球、张铁夫学术研究平台,为他们树立一个最丰富、最完整的形象。

3 人文学者手稿特色数据库实现过程中的难点

3.1 原始文献收集难

3.1.1 建库意识较弱,投入力度不够

高校图书馆宣传与推广力度不够,资金投入欠缺,且缺乏实质内容。湘潭大学微信公众号的推文中只有少量关于彭燕郊、陈耀球、张铁夫的相关内容[15-17],且仅对彭燕郊进行过单独推送。总体反映出高校图书馆在开发、建设区域特色资源数据库方面意识薄弱,宣传与推广及资金投入力度还有待提高。

3.1.2 手稿的非规范性,数据收集整理难度大

手稿资源的原始文献收集难,尤其是与印本相比,手稿具有形态多样化、存在多种关联、元信息不足及唯一性等非规范性的特点。彭燕郊、陈耀球、张铁夫手稿整理的时间跨度大,涉及范围广,效果难以预期。比如在彭燕郊、陈耀球、张铁夫的书信整理中,还需要收集寄出的书信,难度加大。

收藏者对目前特色数据库的建设持谨慎态度,担心手稿资料被损坏,无法深入研究,或无暇顾及,不愿提供原始资料。

3.1.3 技术力量薄弱,缺乏专业团队与人才

特色数据库建设涉及技术范围广,如数据管理、人工智能、数据挖掘等技术。另外,还要对大量的人物实体进行识别抽取,对资源进行标引、描述等。以目前各馆员的专业素质和技术力量,难以实现数字人文这一目标。要达到预期目标,还需大量资金、技术及人才等方面的成本投入。

3.1.4 各图书馆资源间不能共享,外网无法访问

各馆的数据库建设基本处于各自为政的阶段,对访问与使用进行了IP限制,导致校外读者无法使用。各馆用自己的方式开发数据库或与一些商家合作开发数据库,导致平台建设标准不统一,资源不能共享。由于人文学者手稿特色资源具有独特性,如果通过网络开放传播,会产生相关知识产权问题,这也是特色资源建设中的一个重要制约因素。另外,共享渠道不通畅,会造成资源利用率不高,造成资源浪费。

4 结语

高校图书馆人文学者手稿特色数据库的建设迎来了“数字人文”的发展机遇,但也面临着巨大挑战,我们既要重视高校图书馆人文学者手稿,又要促进手稿学的发展,推进手稿学研究学科建设,了解当前手稿学的困境,以制定手稿学学科规范,还要通过高校图书馆采取以下方式:更好地服务捐赠者、加强手稿入藏宣传与版权保护、引进人才、增加资金投入等,以促进人文学者手稿特色数据库建设。

(来稿时间:2021年2月)