农村公共文化服务协同治理机制与效能研究

——基于H省X县的实证分析*

2021-06-25黄雅奥王家合

杨 嬛 黄雅奥 王家合

(华中农业大学公共管理学院 武汉 430070)

2020年是全面建成小康社会的收官之年,乡村振兴即将进入全面实施阶段。2018年两会期间,针对乡村振兴战略习近平总书记提出了“五大振兴”。“文化振兴”是实施乡村振兴战略的有机组成部分,是推动产业发展、生态宜居、治理有效和乡风文明的有效路径。作为农村公共服务的重要组成部分,公共文化服务是推动乡村文化振兴的必要保障。但由于长期存在的城乡二元结构问题,农村公共文化服务水平普遍落后于城镇地区,在人员配备、财政投入等方面上存在较大差距[1-2]。为了解决这一问题,近年来国家将农村作为公共文化服务建设的重点,公共文化服务顶层设计不断完善,经费和人员保障机制逐步建立,文化设施建设进一步加强[3],为乡村文化振兴打下了良好基础。

当前,公共文化服务体系建设已经从总体覆盖转向效能提升的内涵发展阶段[4]。作为现代治理手段,协同治理是提升公共文化服务水平的重要机制[5-6]33-38。农村公共文化服务涉及来自农村内外部的不同主体,包括政府部门、社会力量、农村居民和文化骨干。不同主体在资源投入、文化特色上拥有不同的优势,多元主体协同合作更有利于促进农村公共服务的内涵挖掘和效能提升[7]44-52。2019年作者在H省X县开展实地调查,在构建协同治理机制与效能分析框架基础上,量化剖析现有的农村公共文化协同治理运行机制及其对治理效能的影响,实证探索农村公共文化服务治理效能的提升路径。

1 农村公共文化服务协同治理“主体—机制—效能”分析框架

协同治理是指在公共生活过程中,政府、非政府组织、企业、公民个人等子系统构成开放性整体系统,无序的子系统及诸要素之间在同一目标、内在动力作用下相互协作、共同作用,形成有序功能结构的自组织状态,最终达到最大限度地维护和增进公共利益的目的[8-9]。协同治理主要特征包括治理主体的多元化、子系统的协同性、自组织的协调性、系统的动态性、规则制定的参与性[7,10]44-52。范逢春等指出我国农村公共服务具有服务需求总量大、城乡差异明显,服务供给模式单一、主体错位、总量不足等问题,构建多元主体动态协同治理机制有助于改善农村公共服务供给水平[11]176-177。随着农村经济结构和社会结构转型,政府职能与观念转变,农村公共文化服务逐步由一元化行政管理转变为多元化服务,多类型主体参与农村公共文化服务供给中[12-13]。

基于范逢春等提出的农村公共服务多元主体动态协同治理模型[11]176-177、马雪松提出的“结构—资源—主体”基本公共服务协同治理要素分析框架[14]52-56,文章建立了协同治理“主体—机制—效能”分析框架(见图1),分析农村公共文化服务的多元主体协同治理机制,并探讨协同治理要素对公共文化服务协同治理效能的影响。

图1 农村公共文化服务协同治理“主体—机制—效能”分析框架

协同治理的首要特征是治理主体多元化,包括在治理中扮演重要角色的组织、机构和个人[15]。在现有体系中,县和乡镇两级政府在农村公共文化服务中居于主导地位[14,16]52-56。一方面,政府拥有强有力的宏观调控能力,能够为基础设施、产品服务等提供公共财力支持;另一方面,政府政策指引文化发展的正确方向[17]。村委会作为连接政府与群众的组织,在农村公共事务管理中有着举足轻重的地位,可以协调上下级资源,保障农村公共文化服务的落实[18]。文化社会组织是当前农村现代化组织的重要类型,在活跃群众文化生活方面起到重要作用[6,19]33-38。村民既是农村公共文化服务的享受者,也是公共文化活动的参与者。村民满意是农村公共文化服务的根本目标,村民参与是重要建设手段[20]。

协同治理机制分为资源投入与治理结构两个维度。资源投入和配置是公共服务得以有效开展的基础,现有研究表明公共文化服务发展涉及的资源类型主要包括在公共设施、文化活动和人才方面的投入[7,21]44-52。在协同治理视角下,多元主体合作通过政府供给、市场供给和志愿供给等不同形式提供多样化的资源,有利于优化资源配置,提高公共服务效能[22]。治理结构主要指不同主体在公共服务体系中的位置和功能。随着治理理念进入公共服务领域,公共服务的决策管理和服务生产逐步分离,政府主要承担决策管理功能,把服务生产交由市场或社会组织来完成[23]。在当前农村公共文化服务生产中,基层自治组织和社会组织发挥了越来越重要的作用[24]。同时,村民参与程度和对治理效能的影响是当前公共文化服务领域的重要议题[25-26]。

本研究采用“以公众为中心”的治理效能评价模式,将村民对公共文化服务的满意度作为公共服务效能的评价指标。公共服务的可获得性和公民需求满足程度是服务质量评价的重要依据[27],公众评价模式是与专业评价模式并存的公共治理效能评价方法,能够将公众的公共服务需求、评价直接展示出来,国内外政府部门都将其作为提升公共服务质量的重要工具[28]。在农村公共文化服务研究中,多位学者从村民满意度的角度分析了当前服务的治理效能和影响因素[18,29-30]。

2 H省X县公共文化服务协同治理机制分析

2.1 X县实地调查情况简介

X县地处H省东南部,人口62万,下辖12个乡镇、街道办事处。从2015年到2017年,X县不断加强公共文化建设,整合各类资金完善镇、村、户公共文化三级设施,新建或改扩建乡镇、村公共文化活动中心153个,筛选确定文化户3 000余户、文化中心示范户500余户。在文化保护方面,加强镇、村文艺骨干队伍、业余文化队伍和文化志愿者队伍建设,培养、发展乡村志愿者队伍200支。2018年4月,X县成为省级创建公共文化服务体系示范区之一。

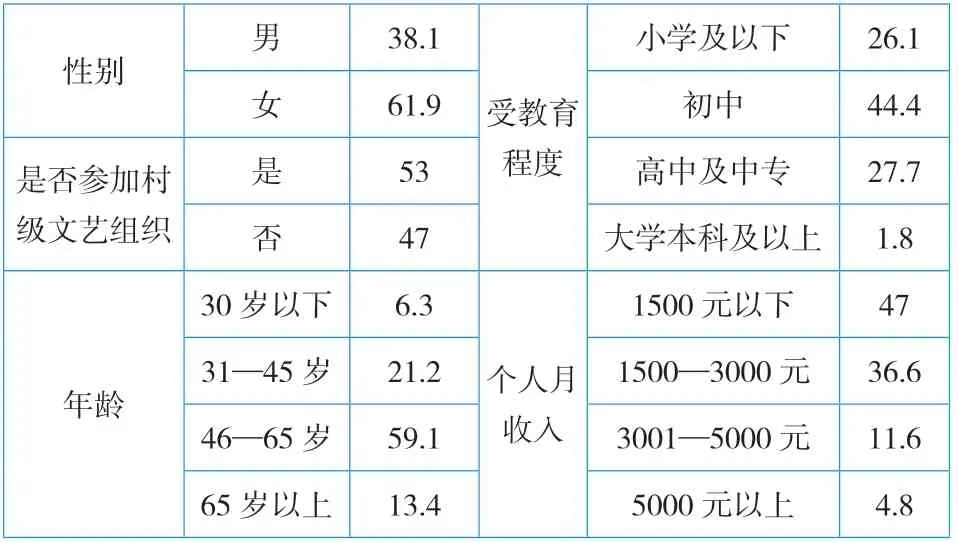

表1 受访者基本情况(单位:%)

2019年1月,为了总结X县在农村公共文化服务建设中的经验,研究组在县文旅局的协助下开展了实地调研,在公共文化建设中表现为“好中差”三个层次的乡镇中各选择2个,共选择6个乡镇展开调查;每个镇选取4个村,共获得22个行政村的农村公共文化服务相关信息。问卷数据有两个来源,村干部问卷及村民问卷,在每个村采取分层抽样方法,随机选取村民和村干部各6—7人发放问卷。累计共发放280份问卷,有效回收268份,占比95.7%,受访者基本情况如表1。实证分析数据来自对6个乡镇22个村的268位村干部和村民的调查。

表2 资源投入和治理结构中各主体投入指标及其测量

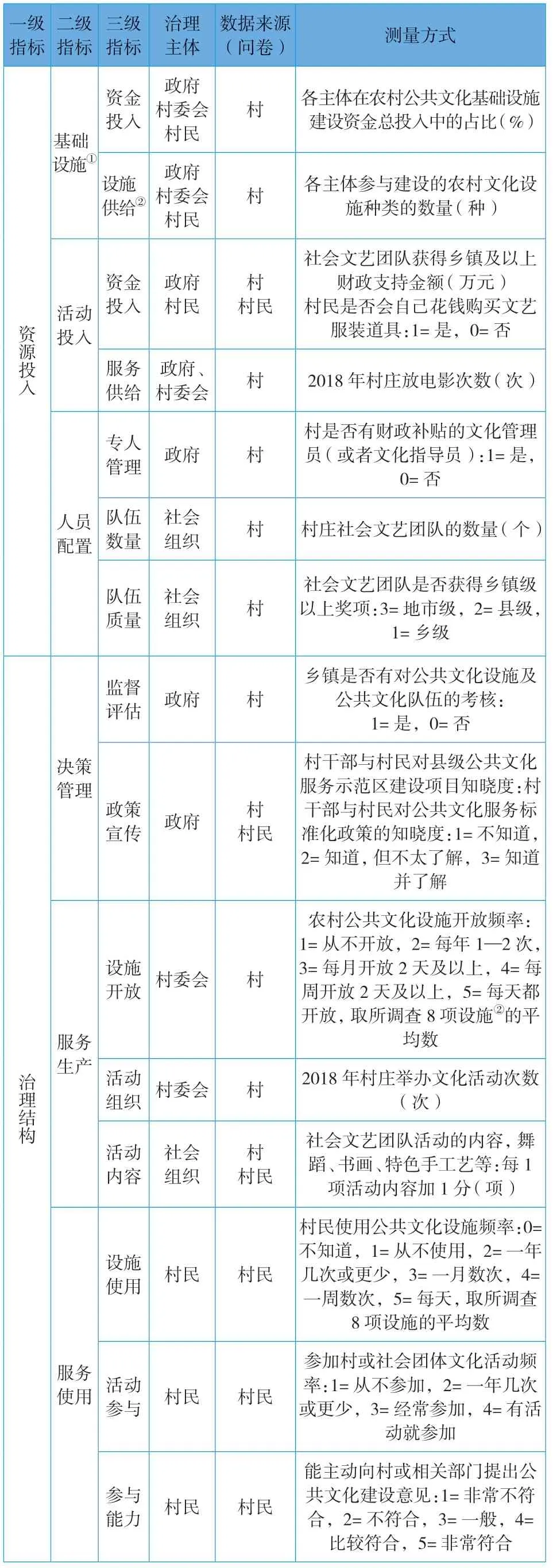

2.2 农村公共文化服务协同治理机制指标体系

研究将协同治理机制中的资源投入和治理结构要素作为一级指标,并进一步细化为二级指标和三级指标,在三级指标下明确相关的治理主体(见表2)。数据来源表明数据来自村干部问卷或村民问卷,测量方式为此项指标的操作化对应的具体问题或计算方式。

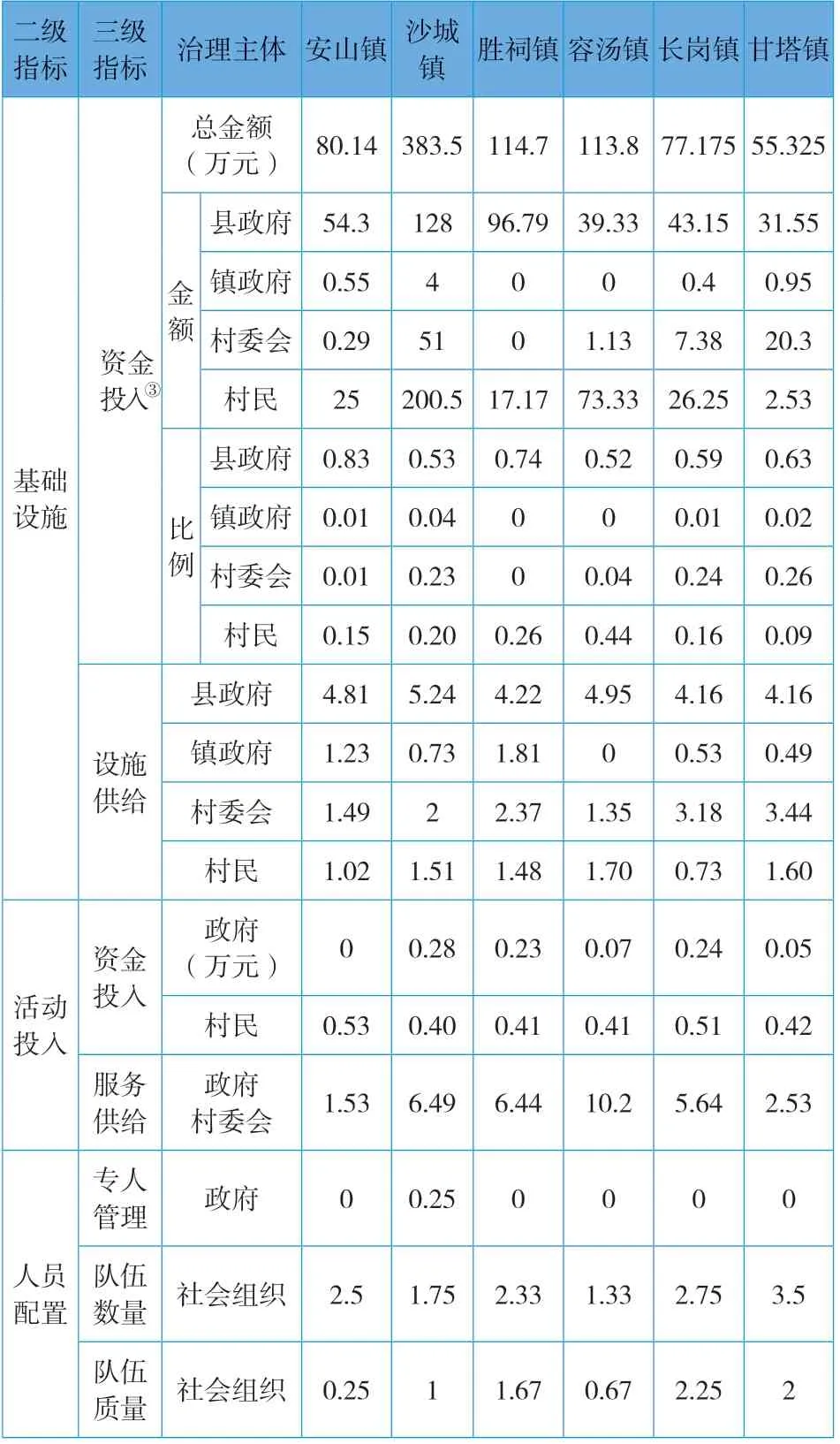

2.3 农村公共文化服务资源投入分析

表3为各协同主体在资源投入中的参与情况。基础设施是公共文化服务的必要依托,调查结果表明除了社会组织之外的其他主体都已参与基础设施建设中。县政府在农村公共文化基础设施建设中处于主导地位,是村级文化基础设施建设的主要资金来源,投入平均比例最高的为83%,最低为52%,四个乡镇中县政府资金投入金额高于其他主体,参与建设的设施种类平均数量都在4种以上。镇政府在农村公共文化设施方面的参与度较低。

表3 资源投入中各主体各项指标得分(各村平均值)

村委会在基础设施建设中发挥了重要作用,但是各乡镇投入水平存在较大差异。在沙城镇、长岗镇和甘塔镇,村委会资金投入额度较高,比例分别达到23%、24%和26%,参与建设的基础设施种类均在2项以上,主要包括文化广场、文化活动中心场地、棋牌室等。在安山镇和容汤镇,村委会参与基础设施建设的类型相对较少、资金投入总量低。

村民也积极参与到文化设施建设中,除了甘塔镇之外各乡镇平均每村村民投入金额均达到20万元以上,比例从9%到44%不等。不过村民主要在村内祠堂建设方面投入金额较高。政府在祠堂转化为公共文化阵地中发挥了重要作用,X县委宣传部和文体局都要求“文化进祠堂”,在祠堂内宣传党和政府政策、传统文化等内容。

文化活动是公共文化建设的重要载体,但是各主体在文化活动中的经费投入力度相对较小。在政府层面,2018年安山镇内各村没有获得直接经费支持;沙城镇、胜祠镇、长岗镇支持力度相对较大,平均每村在2 000—3 000元之间。县文体局和乡镇政府相关部门都表示政府主要开展送戏下乡、组织文艺汇演、广场舞和舞龙舞狮比赛等方式活跃村庄文化活动,对村庄文艺活动直接经费支持较少。各村在组织文艺队伍参与乡镇或县级广场舞比赛或是文艺汇演时都会提供交通和餐费补助,1/3左右的村庄为文艺队伍提供音响、演出服装等活动器材,各村每年在文艺活动中的投入均低于1万元。村民在文化活动中的投入热情较高,各乡镇村民在文艺活动中的经费投入比例达到了40%以上④,与调查村民中参与文化组织的比例大致相近,表明大多数文艺组织成员都在文化活动中投入了经费。

文化活动服务供给以2018年村庄放电影次数为衡量指标,各村存在较大差异,容汤镇村均放映电影10.2次,而安山镇村均只有1.53次。电影下乡由县文体局统一向县电影放映发行公司购买服务,在总量上有明确要求,基本原则是每村覆盖。在具体操作上,电影放映发行公司与各乡镇文化站、各村委会沟通确认具体放映时间及地点,乡镇文化站和村委会沟通的主动性和积极性差异造成了各乡镇电影放映次数的差异。

人才是服务开展的核心动力,目前人员配置仍然投入不足。公共文化示范区建设项目要求为每村配备文化服务指导员,X县由村委会委员兼任,政府未提供相应的经费,兼任村干部对此项职务缺乏认识。在所有调查的村庄中,只有沙城镇的一个村表示村中有专人负责村内文化建设工作。文化队伍主要考察各村的文艺队伍数量和质量,各乡镇的村队伍建设水平差异较大。甘塔镇平均每村队伍数量达到3.5支,容汤镇和沙城镇平均每村队伍数量不足2支。比较来看,队伍质量与数量有一定的正相关性,队伍数量多有利于营造文化建设氛围、培养高质量的文化队伍。长岗镇队伍质量最高,调查到的各村文化队伍都曾获得县级奖励(均值为2.25),不过安山镇虽然队伍数量较多,但只有一个村曾获得乡级活动奖励(均值为0.25)。这跟各乡镇的文化资源基础也有较大关系,县文体局开展了文化中心户建设,选取县级非物质文化传承人、乡村文化能手作为支持对象,对相关器材购置、场地建设给予支持。这也与政府在活动中的投入有一定关系,安山镇财政支出最为紧张,用于公共文化服务支出少,是唯一没有给予文艺活动经费支持的乡镇(见表3),乡级文艺比赛、文艺汇演开展少,农村公共文化队伍水平有待提升。

总结比较可以发现农村公共文化服务资源投入在协同机制中具有以下特征:

在资源投入维度中,县政府都发挥了主导作用,但是其作用发挥模式不同,且其他主体的参与程度和功能也有所不同。县政府在基础设施建设中是建设标准制定者和重要投入者,在文化活动中是平台的搭建者,在人员配置中是队伍建设的引导者。乡镇政府是县级部门与村沟通的协调者,在文化活动和队伍建设中是中间平台的搭建者,其工作力度很大程度上影响了农村公共文化活动的开展水平和文化队伍的建设水平。村民是各项投入活动的积极参与者,但其参与目的与公共文化建设目的不一定完全一致。文化队伍是村民参与文化建设的重要载体,队伍数量主要体现村民参与的积极性,队伍质量同时体现了政府的支持力度。

在基础设施投入中,不同主体发挥了差异化功能,体现了协同治理的重要意义。县政府作为重要投入主体,有效实现了公共文化设施的均等化,保证每个村配备达到标准要求的公共文化设施。村委会的投入用于提升设施水平上,一部分是在新建村办公大楼中划出相应面积作为公共文化活动场所;另一部分是各村自己出资建设小型文化广场。村民更多从自身文化需求出发投入设施建设。容汤镇李村案例较有启示,村内共建设了3个文化健身广场,1个位于村委会,由县级部门投资35万元建设,并配备相应的体育器材;另外两个分别位于第1和第11小组,各由村民投入2万元,村委会负责后续建设和补充不足资金。

2.4 农村公共文化服务治理结构分析

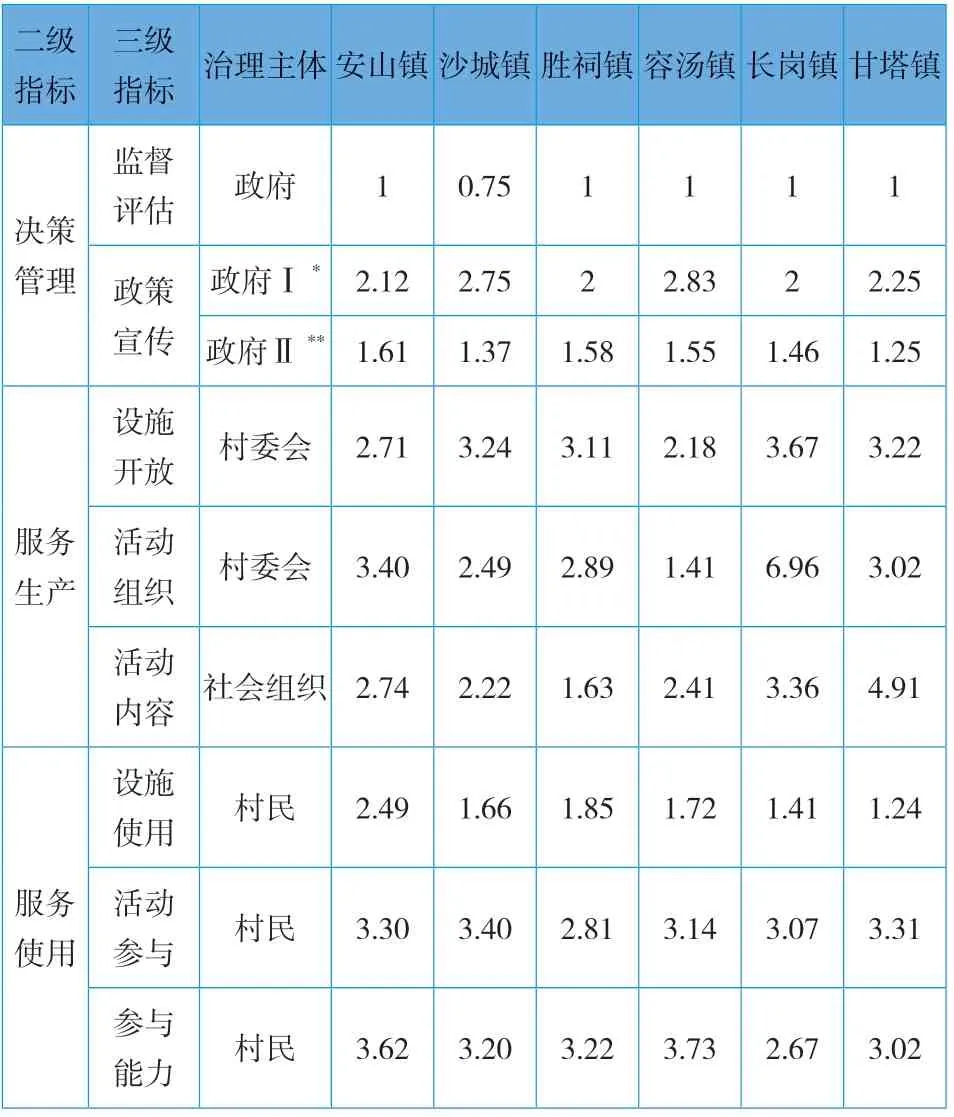

表4整理出治理结构指标的相应数据。在传统服务管理模式下,公共服务主要关注服务决策和服务生产,而在协同治理理念下,服务对象的参与也是提升公共服务治理效能的重要因素。

政府部门是农村公共文化服务决策管理的主导者,在监督评估各村公共文化服务建设上发挥了重要作用,有21个村表示乡镇政府将公共文化服务设施和活动建设作为村绩效考核目标。在政策宣传上,政策到村做得较到位,所有调查的村干部都知道本县正在开展公共文化服务示范区建设项目,但是只有少部分干部了解建设内容。政策到户则相对较弱,很多村民对这一政策尚不知晓(平均分在1—2之间)。

表4 治理结构中治理主体各项指标得分

村委会和社会组织等主体承担了主要的服务功能。开放服务设施是基础的服务工作,其频率在各乡镇存在差异,最高均分3.67,最低均分2.18;不同设施开放频率不同,文化广场随时开放,差异主要在文化活动室和其他设施开放上。各乡镇组织活动次数存在显著差异,容汤镇村年均活动开展不到2次,而长岗镇村年均活动数量接近7次。活动内容的丰富程度取决于村内社会组织和文化骨干数量,甘塔镇活动内容最丰富,平均每村4.91项;胜祠镇比较单一,平均每村1.63项。

村民是被服务的对象,文章从文化设施使用频率、活动参与频率和参与能力三个方面来衡量村民在公共文化服务中的参与水平。设施使用的平均频率较低,在1—2.5之间的水平,即在一年数次左右。8项设施比较来看,文化广场的使用频率最高。活动参与情况较好,除了胜祠镇的平均水平为2.81,其他乡镇的平均值都在3以上,表明大部分被访谈村民经常参加村内组织的文化活动。参与能力方面看,长岗镇平均分为2.67,表明村民较少参与公共文化服务提供的讨论决策;容汤镇参与程度比较高(3.73),说明部分村民会向村委会或者政府相关部门提出公共文化建设的相关建议。

总结比较可以发现农村公共文化服务中治理结构在协同机制中具有以下特征:①各主体体现出他们在不同领域的优势。比如政府在文化宣传、监督评估上基本实现了预期职能,村委会和社会组织有效组织了多样化的农村文化活动,村民在活动参与上体现出较高的热情。不足之处有两点,一是作为公共文化服务政策宣传、活动平台搭建的重要层级,财政收入较低、领导重视程度不高的乡镇政府相关功能发挥不足;二是村民使用各项文化设施频率较低。②公共服务体系中上下信息沟通不畅,一方面政府政策难以入户,另一方面村民的需求和困难难以及时有效地反馈给政府部门。

3 农村公共文化服务协同治理要素对治理效能的影响分析

3.1 农村公共文化服务治理效能评价与模型构建

文章采用以公众为中心的治理效能评价模式,以村民对公共文化服务的满意度为衡量指标。表5为公共服务满意度的具体指标,指标测量采用李克特5级量表。二级指标的满意度为三级指标满意度的平均值,公共文化服务满意度为所有三级指标满意度的平均值。

表5 农村公共文化服务治理效能评价指标及其测量

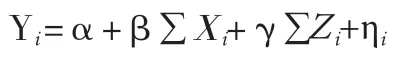

根据图1建立的“主体—机制—效能”分析框架构建农村公共文化服务协同治理要素对治理效能影响的线性回归模型,其表达式为:

其中,i表示被访谈村民。文章共设计三个模型,被解释变量分别为文化设施满意度、文化活动满意度和总体公共文化服务满意度。α、β、γ表示一系列待估计参数,其中α表示常数项,β、γ分别表示各个解释变量对Y的影响程度及方向。X表示解释变量,为农村公共文化服务协同治理要素;Z表示控制变量;ηi表示随机扰动项。模型变量的描述性统计分析见表6。

表6 模型变量的描述性统计分析

3.2 回归结果与分析

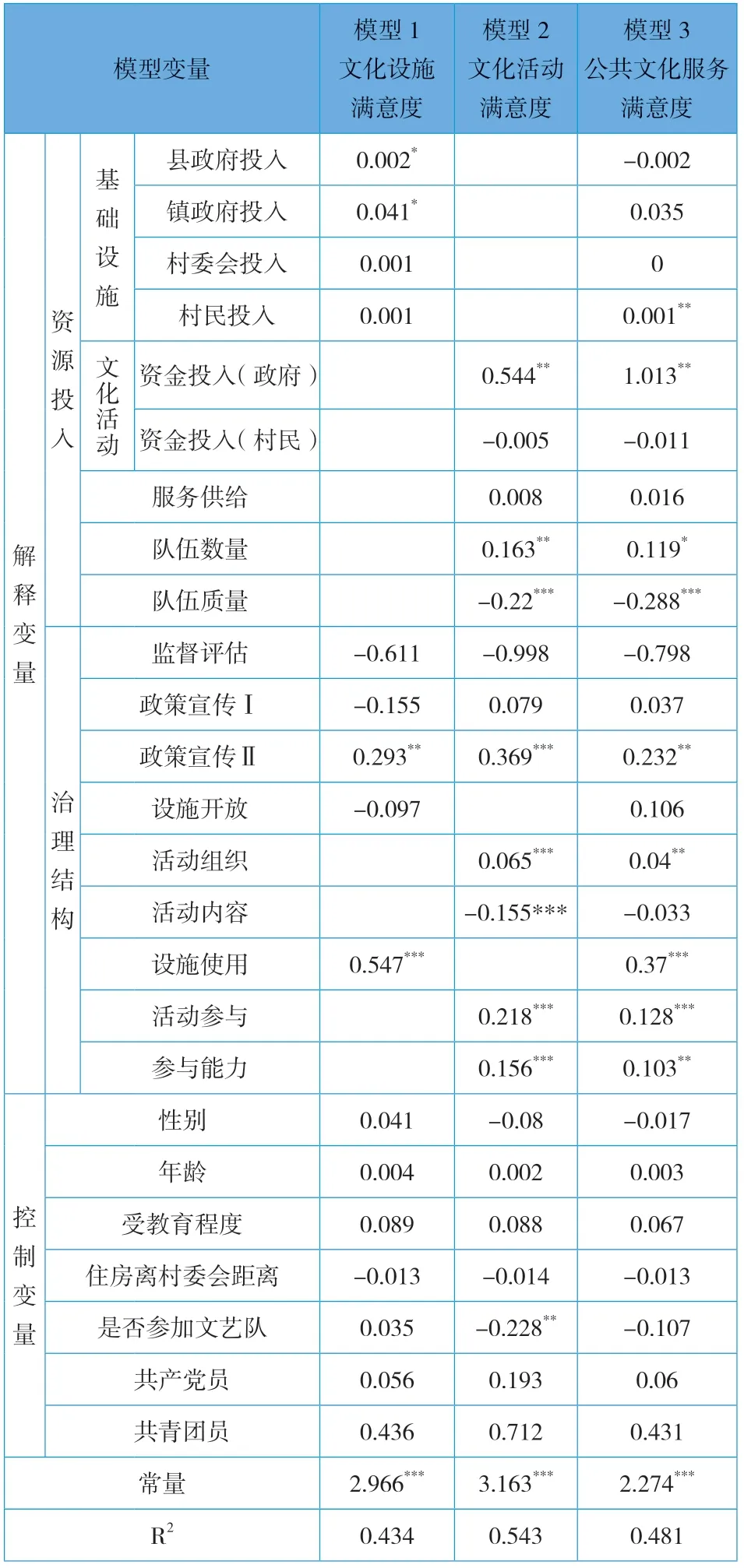

表7为线性回归模型分析结果。模型1为公共文化设施协同治理要素对村民文化设施满意度的影响分析,模型2为文化活动相关协同治理要素对村民文化活动满意度的影响分析,模型3为协同治理各要素对农村公共文化服务满意度的影响分析。总体来看,控制变量对农村公共文化服务满意度影响不显著,加入新的控制变量“被访谈人职业”,各模型的显著性未发生变化,说明现有控制变量能保证模型的稳健性。

表7 农村公共文化服务协同治理要素与治理效能回归分析

模型1结果显示影响公共文化设施满意度的主要因素为政府基础设施投入、村民政策知晓度和村民设施使用状况。县政府投入和镇政府投入系数都在10%的水平上显著,表明政府加大公共文化基础设施建设有助于提升村民文化设施满意度。在治理结构相关变量中,村民设施使用频率和村民政策知晓度对文化设施满意度影响较大。村民使用频率每提高1个水平,满意度会提升0.547,且在1%的水平上显著。政策宣传Ⅱ(村民政策知晓度)变量系数为0.293,在5%的水平上显著。村民对公共文化相关政策知晓度在乡镇普遍较低,因此,在治理结构中加强村民层面的政策知晓度和文化设施建设参与度是未来提升村民文化设施建设效能的重要方向。

模型2结果显示影响公共文化活动满意度的因素较多。在文化资源投入上,政府在农村公共文化活动中多投入1万元则村民满意度能提高0.544分,作用效果十分显著。文化队伍建设也对公共文化活动满意度有显著影响,但是队伍数量是正向影响,而队伍质量的系数为-0.22,是负向影响。从治理结构看,村民政策知晓度对公共文化活动满意度有积极影响,其变量系数为0.369。体现村民文化活动参与水平的两个变量——活动参与和参与能力,也对公共文化活动满意度有显著的正向影响。在公共文化活动方面,活动组织的变量系数为0.065,为显著正向影响,而活动内容的变量系数为-0.155,为显著负向影响。这与前面资源投入中的队伍数量和队伍质量要素有相似之处,队伍数量和活动组织数量能够惠及的村民越多,越有助于提升村民在文化活动中的参与程度;若是在没有数量基础上过于注重队伍质量和活动内容丰富性,则能够参与的村民相对有限,反而不利于公共文化活动公共性的体现。

模型3为公共文化服务总体满意度的影响因素分析,将所有协同治理要素都纳入方程作为解释变量,少数变量的显著性发生了变化。首先在基础设施投入方面,县和乡镇政府投入对总体公共文化服务满意度作用不再显著,而村民公共文化设施建设投入则显著正向影响其满意度,可能的解释为农民在文化设施中的投入提升了其自身的参与积极性,获得了更高的服务效能。活动内容变量在模型3中也不再显著,说明其对农村公共文化总体满意度影响较小。

综合比较三个模型分析结果发现:①政府资源投入是提升公共文化服务治理效能的基础。在农村公共文化设施标准化和均等化大力推进背景下,公共文化设施建设水平有了显著提升,文化活动中的政府投入是进一步提升文化服务治理效能的推动因素。②公共文化协同治理中的村民参与因素是公共文化服务协同治理效能提升的关键。村民可多方面参与公共文化服务,包括对设施建设和文化活动的经费投入、设施使用、活动参与建言献策,均对提升农村公共文化服务满意度具有重要影响。③在当前公共文化服务建设水平下,在文化服务的覆盖面和文化服务精品建设之间还存在一定的矛盾。

4 结论与政策启示

文章基于协同治理理论构建了“主体—机制—效能”的农村公共文化服务协同治理机制与效能分析框架,基于湖北省H省X县的实地调查对农村公共文化服务协同治理的机制和效能进行了量化分析。在公共文化服务资源投入中县政府发挥了主导作用,是公共文化设施建设标准化和均等化的保障,乡镇政府是县级部门与村沟通的协调者,村民是各项投入的积极参与者,文化队伍是村民参与文化建设的重要载体。与资源投入相比,公共文化服务治理结构存在较多不足,包括部分乡镇政府对公共文化活动支持力度不够,村民文化设施使用率低,文化服务体系中政府与村民信息沟通不畅等。对农村公共文化服务协同治理效能具有显著积极影响的因素主要包括政府资源投入、村民参与程度、公共文化队伍、活动覆盖面等。

分析结果对促进农村公共文化服务协同治理建设具有以下启示:

一是保障农村公共文化建设政府财政支出,优化政府支出结构。加大政府对公共文化设施建设和活动建设投入力度是提升农村公共文化服务治理效能的保障,要以公共文化服务设施的标准化和均等化为导向,加大对基础设施建设薄弱村庄的财政支持。随着文化设施建设的完善,政府应加大对农村公共文化活动的支持,通过政府引导,提升村民参与文化活动的积极性。

二是加强政策宣传,畅通农村公共文化服务体系建设的反馈机制。目前来看,上下信息沟通不畅是农村公共文化服务协同治理体系存在的问题之一,政府要在做好服务的同时扩大公共文化服务政策宣传,打通政策宣传的“最后一公里”,加强村民信息的收集和反馈,提升村民在公共文化建设中的主体意识和参与程度。加强乡镇政府和文化站、文化组织的沟通协调功能有助于建立和完善反馈机制。

三是平衡农村公共文化服务中大众参与和精品建设的关系。农村公共文化服务的基础是较高的村民文化服务水平,在村民参与公共文化建设力度普遍不高的情况下,扩展农村公共文化服务的覆盖面并提升大众参与度更能有效提升公共文化服务效能。当然,挖掘乡村文化、打造文化精品是提升公共文化服务质量的重要内容,需要结合不同地区公共文化发展水平进行调整。

四是促进多元主体协同参与,优化农村公共文化服务治理体系。除了农村公共文化服务供给责任主体(政府)和公共文化服务对象(村民),还应加大村委会和文化组织在农村公共文化服务建设中的参与力度,将资金、人力资源有效融入设施建设、活动开展中,以满足不同村庄和村民的差异化需求。

(来稿时间:2021年2月)

注释:

①基础设施投入是当前村庄所有基础设施多年累积投入情况,活动投入是2018年投入情况。

②八项设施分别为:综合文化服务中心(文化活动室),电子阅览室,农家书屋,文化健身广场,村广播,祠堂(文化大礼堂),阅报栏,棋牌室。

③投入金额是乡镇内各村各主体投入金额的平均值,考察的是各主体资源投入的绝对数量,比如安山镇四个村中县政府基础设施投入金额分别为89.2万、41万、55.2万、31.8万,算术平均值为54.3万元。此处的资金投入比例是乡镇内各主体的资金投入比例,比如安山镇中四个主体基础设施投入资金分别为县政府217.2万、镇政府2.2万、村委会1.1472万、村民100万,那么县政府在四个主体中占比为0.83,这一指标主要考察各主体基础设施投入的相对重要性。

④此项指标测量为村民是否会自己花钱购买文艺服装道具(1=是,0=否),村民平均数据等同于在文艺活动投入的村民比例。