语言意义建构研究的历史嬗变

——以多义现象为例

2021-06-25许葵花葛晓华

许葵花,葛晓华

(中国人民大学 外国语学院,北京 100872)

一、引 言

在语言研究的历史中,不满足于语言起源的巴别塔故事版本,人们对于语言的核心——意义建构的探索从来就没有停止过。从车马时代先哲们的研究,如Aristotle[1]对于隐喻修辞的研究,到信息科技时代的自然语言识别研究的21世纪,一个语言单位的形义匹配问题一直是语言学工作者的研究课题。自Bréal于1897年在语言学领域引入多义现象概念以来,这种一形多义匹配以及意义发生裂变、词义不断衍生的机制,在语言学的各个分支研究中都是绕不开、理还乱的语言现象。Ullmann[2]159也早就指出多义现象是人类语言的基本特征。随着语言研究进入21世纪,语言意义建构的研究也经历了一百多年的历史。这种意义建构的研究随着社会和科学的不断发展而发展,其研究经历了强社会文化期、强认知期、社会认知期三个不同的阶段,在研究视角、内容、方法上都悄然发生着变化。本文以多义现象为例,拟对语言意义建构研究的三个历史阶段进行概述。

二、强社会文化期

这一阶段以Bréal[3]和Ullmann[2]为代表,主要阐释了社会文化在意义建构中扮演的重要角色。前者引领了这一时期的意义建构研究,后者承继和巩固了前者的研究。

Bréal首先把多义概念引入到语言学中。这一时期的语义研究聚焦点在词汇意义的历时衍生动因研究。词源学角度的意义建构研究认为词义衍生与社会历史环境息息相关。语言中,尤其较为普遍的词汇借指/通指现象,来源于其所处的文化、政治环境。这一方面是官方对语言使用的干预。新生概念的出现与现有语言系统中相应词汇表述的空缺,致使官方介入,颁布词汇借指的允准法令,如古罗马时代原指“抵押的房产”义的词汇prcedium借指为“各类财产”义。另一方面,由于社会生活的发展及日益繁荣,使词汇通指成为一种人们极其便利的交际方式,逐步得到广泛的认可,如古高卢人社会的发展和繁荣使法语名词性实词gain的原指“农耕生活中的丰收”义,后被人们用来借指“任何行业的产品”义,甚至是“无须劳力的获得”的抽象义。这种社会历史动因下的词汇借用,使单一词汇有了多重所指,语言系统也日渐丰富,如我们所熟知的key(源于机械领域,后借用到音乐领域)和root(源于农业,后借用到数学及文字学领域)等众多意义扩充到英语语言系统中。根据Byrd等1987年的统计,《韦氏大学词典(MWCD)》第七版大约69 000个词条中有21 488个词条有2个或更多的意义,占到40%。而且这只是词典收纳的意义,实际生活中人们使用的可能比这还要多得多。最常用的词往往也都是多义词。但其背后的认知动因当时还无人问津,Bréal只是指出社会的发展和繁荣使一个词语可兼具具体义与抽象义、狭义和广义、实指和隐指。“一个语言形式积累的意义越多,越反映了其所表征的人类智力活动和社会活动的多样性,反映了先进文化的文明程度。”[3]140但隐喻义所反映的人们的思维特质被提出,这种意义的心理现实性的主张,应是多义认知研究的雏形。相比之下,意义建构的社会动因在这一时期得到更广泛而深入的研究:多义衍生具有交际属性,是在社会交际进程中生发的,而且这种交际活动需要双方内在的协同,即新义的接收者同始创者需要思维同步。另外,新义的接受等同于新词的接受,需要在社会中重复使用,这一社会传播的功能在多义研究领域还属首创。

Ullmann作为Bréal意义建构理论的继承者和追随者,提出了具体五种多义的主要来源,包括词汇的使用迁移、社会情境下的具指、隐转喻用法、同形异义词与多义词的混淆以及外语的影响。前两种都是在使用中的意义衍生:一为泛指,从而使涵义具有了细微的界限,如现今我们所常用的形容词strong,在修饰body、color、leader、argument等不同的名词所呈现的级差性,就是在历时使用中,与不同的词进行搭配,敏于变化的结果;二是具指现象,由于某事物/事件频繁使用得到突显,进而常用的词得到专属指称,如the City专指伦敦。语言中很多多义词都来源于第一类以及隐喻的语义联想修辞手法。而另两类,由于人们的联想误用而把不同源的词归入同源词(如ear的器官指称与玉米穗义),成为多义,以及语言接触中互通有无的影响,相对来说并不普遍。Bréal也指出了隐喻义是一种心理活动的写照,以及意义建构的另一种社会属性,即涵义的稳固使用,需要经历由个体用法到公共用法的一个社会接受进程。但相比来说,Ullmann阐释的多义涵义衍生的社会性没有Bréal的全面。

这一阶段多义的研究主要采用词源学的方法及观察法来研究意义的建构。Bréal所指出的诸如社会文化发展是多义衍生的动因,社会交际语境促发意义建构,语言社团内的重复使用是多义涵义得以确立的社会因素等,是相对比较宏观且全面的多义涵义建构的社会文化观,对近年来出现的意义建构的社会转向研究都有着深远的影响。Ullmann是Bréal社会文化观的支持者,在探讨意义建构的社会起源方面进行了较为详尽的分类。两者都指出隐喻用法反映了人们的思维特质,但此方面的研究在当时并未得到充分的展开。鉴于语义研究的初级阶段,科学还没有发展到进行跨学科借鉴和融合的程度,研究方法主要限定于本学科内的词源学和观察法,观察视角“多面开花”,却未形成系统的理论。但这一社会文化研究思潮却引领了这一阶段的意义建构研究,如在意义识解中“文化语境”和“情景语境”概念[4]的提出,以及语言的社会功能性[5]。此阶段,意义建构的研究重在表象的观察和社会描述,但这种意义建构的社会文化观却反映了语言的社会属性。这种基于使用的意义建构的研究,对之后的研究都有很大的启示,尤其是意义建构研究第三阶段的核心思想。

后来,结构主义语言研究盛极一时,也由于规范语言所进行的词典编撰的需要,语义建构的研究进入沉寂期。结构主义研究[6-10]或指出某词项的语义值要通过共现的其他词项来确定,或用成分分析法来分析多义的义素构成,或聚焦在对多义词和同音异义词辨析的研究范式,都主张在语言内部进行研究,形成去社会语境化语言研究思潮。

三、强认知研究期

自从20世纪七八十年代认知科学被引入到语言学领域以来,语言意义建构的研究开始复苏,并逐渐进入鼎盛期——认知研究期。语言的多义衍生已不再是一种语言现象,而是人类的心智现象,是语义表征。这一时期的认知研究可谓百花齐放、百家争鸣,呈现多理论略有交叉的研究范式,从多视域对多义衍生的认知机制进行了深入的探讨,涵盖词汇、句式、词缀、话语等语言的各个层面(1)以下从认知视域对多义的研究侧重国外学者的研究。因篇幅关系,国内学者如蓝纯、李福印、林正军、刘正光、束定芳、王文斌、王寅、张建理(以姓氏拼音为序)等众多学者的研究从略。,主要有如下建树:

原型范畴理论试图从多义涵义的共时分布,来研究多义衍生的辐射网络格局[11-13]。如over的多义范畴内,中心原型义与其衍生出来的各种非中心次范畴义、边缘义、非范畴化义,具有交叉辐射的分布态势,范畴成员之间边界模糊,存在典型性等级差异。原型范畴理论对于多义的研究反映了多义衍生也是人类认知范畴化的结果,多义涵义的灵活性尤其体现在边缘成员中,灵活性的动因是隐喻和转喻等思维机制。

概念隐喻[14-15]从人类思维的隐喻特质对意义建构进行研究。该理论把以往多义化中仅作为修辞手段的隐喻/转喻义看作是人类概念化的认知处理,而且成系统地构建我们的日常概念。这种概念化具有从具体域向抽象域,进而到言语行为域进行跨域映射的机制,比如see的视觉接触义、理解义、语用义的跨域分布。这种思维跳跃的认知理论曾主导认知语言学领域的研究,被称为类似于乔姆斯基式的语言学革命。

概念整合理论[16-17]是对多义化的隐/转喻理论的发展和修正,认为新概念的浮现并不是简单的两域之间的映射,而是两输入心理空间特征有选择地映射到合成空间而出现的语义整合现象,目的依然是探究新义/概念生成的认知机制。

意象图式理论[11][18]重在从人类体验的相似性来阐释多义现象。多义衍生基于体验,而体验又图式化地依托于意象图式,其转换变体承载着多义化,如介词in在in the room和in love中的CONTAINER意象图式的变体所致的多义化。这种强调具身性的意象图式理论具有简约性、原型性、体验性、隐喻精细化等特性[19],是剥离表象,图式化意义建构的精简理论解读。

框架理论[20]试图给意义建构设定一个认知背景框架。理解一个词的意义必须参考与其相关的经验背景、信仰、生活实践等概念预设的结构。Fillmore团队由此创建的框架网,以事件类型来框定不同的意义类属,如多义词break在框架网所对应的诸如Cause_harm(John broke a rival player’s jaw),Compliance(如John broke the law)等框架,以此消除多义的潜势。框架理论对计算语言学、自然语言处理都有很大的启示。

构式语法理论[21]从句法结构对于语言形式意义的限制作用,来试图研究词汇意义突变的关键环节。形义复合体的构式对词项意义具有压制功能,若词项在意义上与其句法语境不相兼容时,词项意义服从它所内嵌的形态句法结构。如Time away构式抑制及物动词原来的内论元,而增加新的时间论元,使play在He played the whole morning away中原典型意义发生改变。

语法化理论[22-23]是对实词虚化的历时演变机制进行的历史研究。这一意义建构具有从实义向功能、认识、评价义发展的单向性趋势,是语义逐渐淡化的过程,结果使语言形式意义范畴不断扩大。如keep在keep the money中的实义到在keep complaining中的语法功能义的演变,而其中微观语义驱动是隐/转喻思维。这一理论的重大贡献在于强调高频使用和人的语用再分析能力在意义建构中的重要作用,前者使惯常化思维发生,后者在处理形义部分错位的问题时发挥了适应作用。

第二阶段的研究方法主要是内省的研究方法,大多是语言学家人工构造的语例。期间,也有实证研究来佐证这些认知理论。如多义建构受不同意象图式体验驱动的心理学实验[24];原型效力(prototypicality)对多义词外围义的猜测,及其高记忆维持度的语言习得研究[25];学龄儿童对于多义词涵义的掌握遵循了语义表征的原型模式[26];基于儿童语言语料库合并假设(Conflation Hypothesis)的提出及对隐喻映射提出挑战[27];探究多义化产生的人工智能研究[28]。总体来说,实证研究只是一种辅助和理论应用研究,而非发现性的研究。

认知鼎盛期的实证研究,大多秉承的是佐证式的研究范式。这一阶段的主流研究方法还是内省式的,研究语例基本是人工构造语例,视角聚焦在人类心智上,是思辨式的理论假设。原型范畴理论是对多义涵义分布格局的研究,关键是多义也是人类的一种范畴化能力的显映,其中涵义间的意义拓展具有隐转喻特性;概念隐转喻理论是涵义拓展的思维驱动(motivated),与概念整合理论同为新概念浮现的认知机制研究;意象图式是隐转喻思维的基础,是基于体验的抽象化;框架理论从不同的事件背景对意义进行卯定,反映了人类基于经验的预设认知机制;语法化则利用历时真实语例,来分析多义拓展(多是隐喻拓展)的历史轨迹及意义建构中人的语用能力,以及社会传播对于人类词义使用的认知驱动。以上理论多从多义建构的普遍规律中去洞察人类心智对语义的处理机制,而构式语法则另辟蹊径,从意义建构的边缘特例中去探索心智的奥秘。尽管意义建构的认知理论众多,也是分立的,具有各自的意义阐释理据,但却殊途同归,研究都聚焦在语言使用主体的中枢神经系统——人的大脑的工作机制上,试图对人类心智的意义处理机制进行探秘,从不同的认知视域阐释意义建构的机制,有其自洽性。人类语言是一个复杂的系统,尤其是意义的建构,没有哪个理论完备到可以诠释整个语言系统,这一阶段众多认知理论使我们对于意义建构的理据有了更深的认识。

四、社会认知研究期

在世纪之交以及21世纪,很多学者都认识到语言的认知研究(认知语言学)存在着闭门造车式的弊端,出现了语言意义建构研究较为明显的社会转向势头,或再语境化研究,从基于内省的意义研究转向对自然语言的研究,将社会、文化、语言使用环境等因素视为语言意义建构的重要组成部分。

第三阶段,学者们又回到了语义变化的最初源头来探讨意义建构,强调语义从社会中来,那么意义的建构研究也要回到语言发生变化的使用中去探求,增加社会维度符合自然语言的现实性。我们不能忽视语言的主体间性、社会历史性,因为个体语言知识部分内化了同质的语言的社会规约[29]。这种强调语言的社会属性的转向主要体现在两个方面:一是把语言的交际属性视为语言发生变化的触发器。语言的交际属性决定了语义建构进程中交际双方互动协同的重要性[30-31]。这种协同是交际双方的联合行动,需要调动双方内隐的共享知识,如共有的知识、信念、预设、社会共识和语言共识等,以及外显的联合/协同行为,如活动焦点的共享、达成当前交际的沟通等活动。二是在承认语言变化在即时交际语境中生发的同时,又强调了语言社团对于意义能够确立所发挥的不可忽视的社会作用。意义的约定俗成是语言社团的一种集体语言行为和活动。建构后的意义在语言社团内的传播和规约是意义进入社团公共词库的必要条件。具体来说,意义建构要经历选择性的变异复制(衍生义浮现)、传播以及承继[32]。究其实质,意义建构作为一种语言现象,“既是个体行为,也是社会行为”[30]3,这两种行为都反映了语言的社会交际性,因此,意义建构具有社会属性,是一种社会认知进程。意义建构是人的社会认知功能的体现[33],因为交际中的联合行动、协同、规约是社会认知能力最重要的组成部分。意义的浮现虽也具有心理认知的属性,但都离不开社会文化这一孵化器,否则意义建构也无从发生。人类的交互活动和认知处理机制构建了语言这一复杂的适应系统,是交互双方的经验(百科知识)、社会互动、认知机制相互关联的模式。因为这种社会认知属性,有学者把语言视为“生态文化龛位以及社会建制”[34],而不是简单地等同于向处理器进行的输入。这种结构化的生态龛位使以符号为中介的交际和认知成为可能。其实人的百科知识是其经验物质世界和社团活动所内化的一个社会认知框架,体现了人的社会认知能力和龛位的可供性和制约性之间的互动,语言所折射出的人的认知能力与语言的社会属性是相互联通的,无法理清界限。总之,意义的建构是人们在生产生活中,出于交际的目的,在已有基本语言结构的基础上,通过即兴即时的浮现,而后传播,经过更多人的重复使用后,成为一个语言社团规约的用法的社会认知进程。为此,学界也指出Ogden & Richards的指称三角论(符号、思维、所指)的缺陷,认为语言,作为社团公共词库,其意义建构应纳入社会维度,是包括形式、意义和语言社团的社会符号三角关系[31]。基于语言研究需要增加社会维度的理论设想,Schmid[35]综合了传统的认知语义学、语用学、社会语言学及神经语言学对于意义建构的理论,提出了语言建构的固化—规约模型,试图勾勒在使用中语言建构的社会认知全景框架图:语言通过浮现、固化(惯常化和图式化)和规约化以及外围的认知效力、情感效力、语用效力、社会效力等影响因素的互动进行工作,这是一个囊括力极强的理论假设模型。

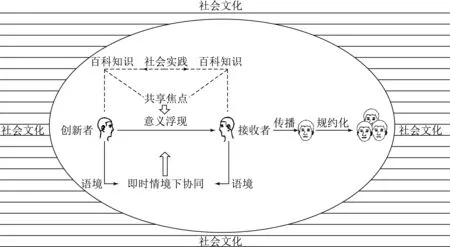

据此,我们认为语言意义的建构是社会活动的产物,语言的社会属性决定了其认知处理和社会处理进程都离不开其所处的社会文化环境。社会文化环境是意义建构的触发器和孵化器。意义建构是一个社会认知处理,其进程主要包括三个发展链条,即“浮现—传播—规约化”,如图1所示。

意义建构是一个社会认知过程,是在大的社会文化背景下生发和酝酿成熟的。首先需要具备两个充分必要的条件,一是交际双方在社会文化背景下,通过社会实践所累积的内隐的百科知识(框架),在具体的情境中被双方部分提取而调校为共享焦点,即双方对进行交互的使用事件的认知理解(图1中左半侧上层虚线联通部分);二是在外显的语境下双方的交际协同,即彼此间言语及非言语的沟通、协调以达到成功的交际(图1中左半侧下层实线联通部分)。具备了这两个条件,交际的一方——意义创新者,在此情此景中出于交际目的,发挥语言的经济原则或表达力效果,创造新奇义,出现意义浮现,而接收者在此情此景中领受了该义,并进而在语言社团内进行复制传播,经过更多成员反复的重复使用,该义成为社团所默认的或约定俗成的意义,进入该社团公共词库,成为规约化的用法(图中右半侧)。

图1

我们以汉语“头”的S1义——“头领,为首的人”(如“他是这帮人的头”),以及S2在“头羊”“头马”“头车”中的衍生义——“领头的,次序居先的”为例,来简要说明这一社会认知进程。人类虽有“近取诸身、远取诸物”的认知法则,但究其实质,这其实是一种社会活动所累积的认知行为,而且意义不是人大脑预先构造好,由人们激活提取的。S1头领义的演化源于人类开启荒蛮年代的群居生活后的一种组群现象,群居生活需要头领来规划统筹,其他人予以遵照配合,以获取生存的高效率,这种生活方式的具身体验相应产生了S1;后来在农耕生活的发展中,通过圈养羊群/马群,发现羊群有类似的社群现象,就有了S2的个体语言使用者“灵机一动”的语义跳跃——隐喻用法的浮现,由于此事件的寻常化,使用者所达成的语言经济原则和生动表达力,得到语言社团成员的遵从和重复使用,并由此得以传播,成为该语言社团达成共识的规范语义用法,进入该社团的公共词库;再后来随着人类文明的进一步发展,“头车”的用法也应运而生,巩固S2的同时,也达到了交际中付出最小交际努力,获取最大理解力的效果。

促进这三个社会认知链条序列成功运行需要具备几个条件,在此具体重申一下,如交际双方,即创新者和接收者,所共享的相关的百科知识——社群圈养羊群的知识体验,及基于这一共享知识,在这一交际情境中的共享焦点(joint attention),如通过抓住领头的羊来让群羊归圈的事件的经验认识,这些知识与焦点知识是内化的;而在这一交际活动或事件中,还有外显的交际语境因素,也即双方的协同,包括双方在成功进行此项社会活动时,对彼此言语、行为的关注和协调,通过彼此合作沟通,其中一方作为S2的创新者发出的语义被另一方心领神会地接收,接收者一方再进行重复使用,更多的人进行重复传播,使该义得到惯常化使用,并成为语言社团约定俗成的语义指称的泛化。

这一重在意义建构的社会维度研究阶段,虽主要处于理论的建构期,但也不乏基于大型语料库的佐证研究,因为计算机技术的迅猛发展使大数据的自然语言语料库分析法成为可能。如通过基于语料库的行为特征分析和聚类分析,解决了诸如原型义识别、涵义区分度、假设的语义网络等问题[36-37],以及在多义研究中纳入社会语言学维度的必要性[38]。与第二阶段相同的是,这一阶段的理论建构盛于实证研究,是主流研究范式。

五、结 语

一个多世纪以来,意义的建构研究经历了社会文化、认知、社会认知三个阶段的探索,不难发现,语言的社会属性尽管在一定的阶段被隐于幕后,但即使在结构主义盛行时期,学者们也认识到意义建构是语言交际双方的协同,多义涵义需要情境刺激来确定[39]。而在认知研究的全盛期,基于语言的使用观,也不否认意义建构受具体使用语境的制约[40-41],强调交际互动以及人类与外部环境的互动对于话语意义建构的重要性。但这种意义的实时在线建构及识解理论还只是(沉寂期和)认知研究期一笔带过的轻描淡写,其研究没有得到充分的展开和重视。第三阶段所强调的社会维度研究,即从第二阶段的语言的认知追求和探索(cognitive commitment)转向社会认知视域下的意义研究,与其说是社会转向,不如说是第一阶段语言意义社会研究维度的回归,但研究的广度与深度比第一阶段要丰富得多,也可以说是第一阶段与第二阶段研究方法的综合,即把语言意义建构视为一种社会认知处理机制。因为第二阶段意义的种种认知机制,如果没有社会文化环境的滋养和组配,就如同机器零配件散落在沙漠中,只会生锈,无法进行自洽的意义建构工作。同时,第三阶段也受其他发展成熟学科的影响,从中得到借鉴,如生物进化论的观点、二语习得研究等。再有,随着计算机科学的发展,大型自然语言语料库的建设成为现实,使研究理念和方法有了本质性的转变,把基于使用的语言观落到了实处,研究语料从闭门造车的人工构造语言转为真实而鲜活的自然语言,提倡回到语言意义发生的社会文化环境中去探究意义建构,而不是从人类大脑的认知构造去设想意义建构的机理。此外,对一些传统的语言学说,从语言的社会属性角度进行了修正,如符号三角说。曾几何时,意义研究一谈到语境,毋庸置疑地会被归入语用学的研究范畴,在语义学研究中被摈弃,但随着这种社会转向的开始,语义学与语用学已不再是传统的泾渭分明的两个研究意义的分支,意义建构需要综合这两门,甚至更多学科的理论研究。虽然第三阶段由于只有二十来年的历史,目前还多处于一种综合性的理论建构阶段,却还原了意义建构的真貌,尤其随着语料库技术的发展,意义建构的社会维度研究又进了一步。现而今,语言意义的社会配置(configuration)研究,即聚焦在意义建构的社会交互的本质属性的研究,从幕后重新走到了台前聚光灯下,在意义研究领域兴起一股社会转向之旋风。由于语言的复杂性、易变性(fluidity)、历史性、认知性、社会性等诸多特点,意义的建构研究:在内容上,既需要认知理据的阐释,也需要回到语义生发的源头——社会文化语境去进行“现代田野调查”式的分析;在方法上,既需要内省式的理性思辨,也需要大型真实语料库的支持。只有这样的研究,才是尊重语言现实性的范式,因为语言,究其实质,具有社会和认知双重属性,分不出彼此。