单开门椎管扩大成形钛板固定联合颈后伸肌附着点重建的疗效研究

2021-06-24赵鹏杨敬朱伟商玉臣何保华王强

赵鹏,杨敬,朱伟,商玉臣,何保华,王强

(应急总医院骨科,北京 100028)

单开门椎管扩大成形钛板固定术(expansive single open-door laminoplasty,EOLP)是治疗脊髓型颈椎病(cervical spondylotic myelopathy,CSM)的常用术式,术中需将部分椎体棘突咬除,对颈后肌群附着点造成不同程度的破坏,从而加快了术后颈后肌群萎缩,轴性症状频发[1]。尤其是对于累及C2的CSM患者,由于C2棘突是颈半棘肌附着点,全椎板切除会导致肌肉附着点丢失,颈椎牵张及抗轴向载荷应力作用被削弱,加重术后颈椎曲度变化,更易出现轴性症状[2]。因此,本院尝试对累及C2的CSM患者进行颈后伸肌附着点重建,意在维持颈椎曲度,降低术后肌群萎缩以及轴性症状,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

本研究纳入2017年2月~2018年2月本院收治的66例累及C2的CSM患者,根据手术方式分为重建组与常规组,EOLP术联合颈后伸肌附着点重建治疗,常规组采用传统EOLP术治疗。重建组男性20例,女性13例;年龄48~74岁,平均(60.21±4.12)岁;病程7~20个月,平均(13.11±2.78)个月;患病节段:C2~C518例,C2~C612例,C2~C73例。常规组男性18例,女性15例;年龄44~73岁,平均(61.05±4.15)岁;病程7~18个月,平均(13.06±2.71)个月;患病节段:C2~C517例,C2~C611例,C2~C75例。两组一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2 方法

重建组采用EOLP术联合颈后伸肌附着点重建治疗。气管插管、全身麻醉后,患者保持俯卧手术体位,颈后路手术常规消毒、铺无菌巾。以C2~C7患病为例,Mayfield 架进行头部固定,保持颈椎适当前屈状态,根据手术节段位置做相应的颈后正中切口,打开皮肤及皮下组织,沿项韧带中央逐层分离,直至显露C2~C7棘突,自棘突两侧骨膜下进行肌肉剥离,对颈半棘肌穿线捆扎以备后期重建,显露侧块内侧半以及椎板,使用3 mm高速磨钻,在侧块移行处以及椎板进行双侧开槽,术前明确症状较轻一侧,并以此侧为铰链侧,高速磨钻继续打磨直到椎板内侧皮质,开门侧将椎板内外侧皮质去除,棘突修剪同时进行头尾端黄韧带分离,巾钳夹持棘突根部缓慢掀开椎板,神经剥离器分离硬膜与椎板间的粘连,控制开门角度范围为45~60° ,选择长度适宜的钛板用于椎板开门侧支撑固定,分别于椎板、侧块置入 6~8 mm长度、大小适宜的螺钉,于各手术椎体棘突根部钻孔,将穿线捆扎的颈半棘肌缝合于C2棘突, 其余节段的颈后肌群缝合至相应的棘突上。常规组采用传统EOLP术治疗,除将两侧筋膜、肌肉进行对位缝合外,麻醉、体位、减压、内固定等步骤等于重建组基本一致。

1.3 观察指标

记录两组患者手术指标、围术期并发症发生情况;术前、术后3个月、术后2年采用颈椎曲度、JOA评分[3]、颈后肌群横截面积、疼痛VAS评分分别评价颈椎生理曲度、神经功能、颈后肌群萎缩情况以及疼痛症状。颈后肌群横截面积在C4~C6节段MRI的T1加权图像上测量上颈半棘肌、头半棘肌等横截面积之和[4]。颈椎曲度:C2、C7后缘上下角连线的锐角。

1.4 统计学分析

2 结果

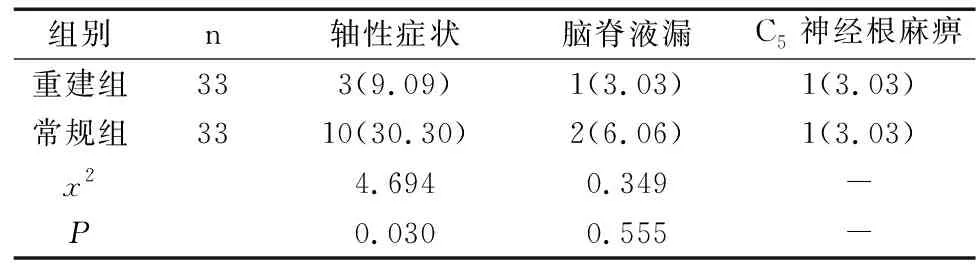

重建组手术时间、住院时间、出血量与常规组差异无统计学意义(P>0.05),见表1。重建组轴性症状发生率显著低于常规组,差异具有统计学意义(P<0.05),见表2。

表1 两组手术指标比较

表2 两组并发症发生率比较[n(%)]

两组术后VAS评分、颈椎曲度均显著降低,JOA评分显著升高,术后3个月、2年重建组颈椎曲度显著高于常规组(P<0.05);重建组术后颈后肌群横截面积较术前无明显差异(P>0.05),常规组术后2年颈后肌群横截面积显著降低,且显著低于重建组,差异有统计学意义(P<0.05),见表3。

表3 两组随访指标比较

3 讨论

EOLP术治疗CSM通过解除脊髓后方致压物后产生的脊髓 “漂移”而获得减压效果。但术中切除棘突,难以避免对棘上/棘间附着肌肉起止点造成不同程度的破坏,术后易发生颈后肌群萎缩,严重者可导致颈椎后凸畸形。颈后肌群中,颈半棘肌是最重要的伸肌之一,其起始点位于胸椎横突,止于C2~C5棘突,尤其以C2棘突止点较为特殊。该肌肉收缩时发出的后伸力矩占颈后肌群总力矩约37%[5]。同时C2椎板、颈半棘肌联合组成的力学稳定装置在颈椎生理前凸以及后方张力的维持中发挥了重要作用。有学者逐渐重视这一问题,并试图通过改良手术方式降低颈后肌群的损伤或萎缩,例如采用后方韧带复合体或C2~C3棘突肌肉附着点保留的后路椎管扩大手术,虽然取得了一定的临床疗效,但手术步骤较繁琐,学习曲线较陡峭[6]。如何进行颈后伸肌附着点保留或重建,已成为EOLP术治疗CSM的热门研究方向。

为证实颈后伸肌附着点重建的应用价值,本研究选择病例时均累及C2,需要进行C2开门成形或椎板切除,造成复合体受损,肌肉附着点丢失。对于伸肌附着点重建,有学者对棘突基底部钻孔并在棘突基底部对后伸肌群以及棘上韧带进行缝合固定,获得了良好的手术效果[7]。在总结既往手术经验后,本院尝试采用上端到达C2水平的EOLP术治疗累及C2的多节段CSM,显露棘突后,在其基底部进行钻孔,颈后韧带复合体以及颈半棘肌牢固缝合至棘突根部,从而实现EOLP术联合颈后伸肌附着点重建。传统EOLP术仅对两侧筋膜、肌肉进行对位缝合,故术后颈后肌群张力作用明显下降,更易出现肌肉萎缩现象。本研究结果显示,重建组术后颈后肌群横截面积较术前无明显差异(P>0.05);常规组术后2年显著降低,且显著低于重建组(P<0.05),证实颈后伸肌附着点重建能够有效降低术后颈后肌肉萎缩。

上文提到,C2椎板、颈半棘肌的力学稳定结构有助于维持颈椎生理前凸与后方张力,因此重建组患者颈后伸肌附着点重建后3个月、2年时的颈椎曲度高于常规组(P<0.05)。有流行病学调查显示,EOLP术治疗多节段CSM术后轴性症状发生率5.2%~61.5%[8],本研究常规组为30.30%,与该研究结果一致。本研究重建组轴性症状发生率显著低于常规组(P<0.05),提示EOLP术联合颈后伸肌附着点重建能降低轴性症状发生率。轴性症状是EOLP术的常见并发症,流行病学调查显示其与颈后肌群萎缩、肌肉-韧带复合体受损、颈椎稳定性丢失等因素具有密切联系[9]。棘上韧带与其后伸肌群是颈椎静态稳定维持的重要因素;颈半棘肌、多裂肌附着于棘突与椎板上,是颈椎生理性前凸维持的重要肌群;头半棘肌等颈伸肌群是颈椎动态稳定性维持的重要结构[10]。因此,颈后伸肌附着点重建后,能够通过降低颈后肌群萎缩、维持颈椎曲度、维持颈椎静态、动态稳定性以降低轴性症状发生率。比较功能、症状指标发现,两组术后JOA评分差异无统计学意义,提示两组减压效果并无明显差异;VAS评分也未表现出显著差异性,可能由于随访时间尚短,由颈后肌群萎缩产生的疼痛还不明显。

综上所述,EOLP术联合颈后伸肌附着点重建治疗累及C2的CSM,可获得与传统EOLP术一致的减压效果,同时能够有效降低颈后肌群萎缩程度以及轴性症状发生率,更好地维持颈椎曲度。